Sonnentau

Sonnentau

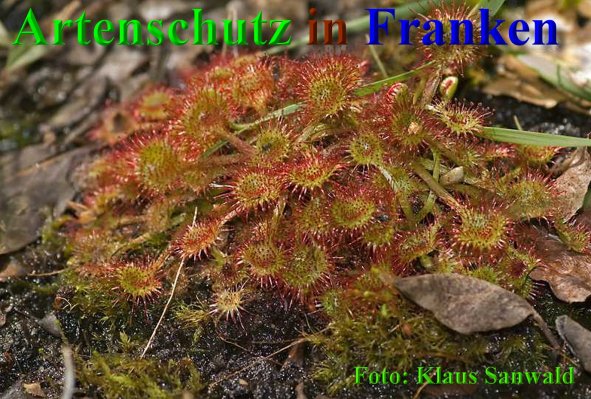

Eine echte Besonderheit des Pflanzenreiches ist der Sonnentau.

Diese Pflanze liebt es sauer. Sie findet sich bevorzugt auf sehr nährstoffarmen Böden und auch in Moortypen verschiedener Art bzw. an dessen Rändern, sowie auf bestimmten Torfböden vor.

Da diese oben dargestellten Lebensräume auch in unserer Heimat sehr selten geworden sind verschwindet der Sonnentau auch zunehmend aus unserm Umfeld.

Zwischenzeitlich wird der Sonnentau auf der Roten Liste bedrohter Arten als "Gefährdet" aufgeführt, wobei die

Die im Oberbegriff als „Sonnentau“ geführte Pflanze tritt in unseren Breiten in drei Arten auf. Den Rundblättrigen Sonnentau – der Mittlere Sonnentau – der Langblättrige Sonnentau, so ihre Bezeichnung, die auf die Form der jeweiligen Pflanze hinweist.

Doch alle drei Arten haben etwas gemeinsam, sie fressen Fleisch um ihren Nachteil des gewählten Standorts in Hinsicht auf seine Nährstoffergiebigkeit ( Stickstoffbedarf ) auszugleichen.

Im Zuge der Evolution gelang es ihm eine Fangtechnik zu entwickeln die schon beachtlich ist. Es gaukelt Insekten in der Blattmitte Tautropfen vor. Beim Versuch diese zu erreichen um sich mit Wasser zu versorgen gelangt das Insekt an eine Art „Klebeschleim“ und ist damit verloren. Denn der vermeintliche Tautopfen lässt das Insekt nicht mehr los.

Je mehr sich das Insekt bemüht der Klebefalle zu entkommen, kommt es mit anderen „Klebetröpfchen“ in Kontakt und verschlimmert dadurch seine Situation. Der Prozess wurde von der Pflanze so verfeinert dass das Insekt nach und nach in die Pflanzenmitte abgedrängt wird wo der nächste Part der Nahrungsaufnahme einsetzt.

Denn nun folgt Stufe 2 – Nicht mehr „Kleben“ sondern „Verdauen“ so das Motto. Die Pflanze sondert nun Verdauungssäfte ab die das Insekt förmlich in seine Bestandteile zerlegt. Diese Verdauungssäfte basieren auf Enzymen. Was nach deren Arbeit übrig bleibt kann der Sonnentau in „flüssiger Form“ aufnehmen.

Der Mensch selbst war seit alters her von dieser Pflanze fasziniert. Schon im frühen Mittelalter wurden sie als Heilpflanze verwendet.

Aufgrund seiner Gefährdung ist es verboten diese Pflanze aus der Natur zu entnehmen.

Eine echte Besonderheit des Pflanzenreiches ist der Sonnentau.

Diese Pflanze liebt es sauer. Sie findet sich bevorzugt auf sehr nährstoffarmen Böden und auch in Moortypen verschiedener Art bzw. an dessen Rändern, sowie auf bestimmten Torfböden vor.

Da diese oben dargestellten Lebensräume auch in unserer Heimat sehr selten geworden sind verschwindet der Sonnentau auch zunehmend aus unserm Umfeld.

Zwischenzeitlich wird der Sonnentau auf der Roten Liste bedrohter Arten als "Gefährdet" aufgeführt, wobei die

Die im Oberbegriff als „Sonnentau“ geführte Pflanze tritt in unseren Breiten in drei Arten auf. Den Rundblättrigen Sonnentau – der Mittlere Sonnentau – der Langblättrige Sonnentau, so ihre Bezeichnung, die auf die Form der jeweiligen Pflanze hinweist.

Doch alle drei Arten haben etwas gemeinsam, sie fressen Fleisch um ihren Nachteil des gewählten Standorts in Hinsicht auf seine Nährstoffergiebigkeit ( Stickstoffbedarf ) auszugleichen.

Im Zuge der Evolution gelang es ihm eine Fangtechnik zu entwickeln die schon beachtlich ist. Es gaukelt Insekten in der Blattmitte Tautropfen vor. Beim Versuch diese zu erreichen um sich mit Wasser zu versorgen gelangt das Insekt an eine Art „Klebeschleim“ und ist damit verloren. Denn der vermeintliche Tautopfen lässt das Insekt nicht mehr los.

Je mehr sich das Insekt bemüht der Klebefalle zu entkommen, kommt es mit anderen „Klebetröpfchen“ in Kontakt und verschlimmert dadurch seine Situation. Der Prozess wurde von der Pflanze so verfeinert dass das Insekt nach und nach in die Pflanzenmitte abgedrängt wird wo der nächste Part der Nahrungsaufnahme einsetzt.

Denn nun folgt Stufe 2 – Nicht mehr „Kleben“ sondern „Verdauen“ so das Motto. Die Pflanze sondert nun Verdauungssäfte ab die das Insekt förmlich in seine Bestandteile zerlegt. Diese Verdauungssäfte basieren auf Enzymen. Was nach deren Arbeit übrig bleibt kann der Sonnentau in „flüssiger Form“ aufnehmen.

Der Mensch selbst war seit alters her von dieser Pflanze fasziniert. Schon im frühen Mittelalter wurden sie als Heilpflanze verwendet.

Aufgrund seiner Gefährdung ist es verboten diese Pflanze aus der Natur zu entnehmen.

Aktueller Ordner:

Pflanzen

Parallele Themen:

Acker Spark

Ackerminze

Aufrechter Igelkolben

Aufrechter Sauerklee

Augentrost

Büschelschön

Behaarte Karde

Berg Aster

Berg Sandglöckchen

Besenheide

Blutweiderich

Christrose

Drachenkopf

Dreiteiliger-Zweizahn

Echte Goldrute

Echter Rotdorn

Echtes Johanniskraut

Echtes Leinkraut

Einbeere

Färberkamille

Faulbaum

Feinstrahl

Fetthenne

Fransenenzian

Fuchs Kreuzkraut

Gefleckter Aronstab

Gelber Fingerhut

Gemeinder Stechapfel

Gemeiner Efeu

Gewöhnliche Eselsdistel (Onopordum acanthium)

Gewöhnliche Hauhechel

Gewöhnliche Waldrebe

Gewöhnlicher Froschlöffel

Gewöhnlicher Wirbeldost

Giftbeere

Golddistel

Großblütiges Springkraut

Große Brennnessel

Große Klette

Großer Wiesenknopf

Heidenelke - Blume des Jahres 2012

Herbstzeitlose

Hexenkraut

Hirse

Hohes Fingerkraut

Hohlzahn

Jungfer im Grünen

Kürbis

Kalk Aster

Kanadische Goldrute

Klatschmohn - Blume des Jahres 2017

Knäul Glockenblume

Knollen Blatterbse

Knotige Braunwurz

Kompass Lattich

Kornblume

Kreuzenzian

Krokus

Maiglöckchen

Mais

Mehlige Königskerze

Milchstern

Nesselblättrige Glockenblume

Nickendes Leimkraut

Polei Minze

Rainfarn

Raue Gänsedistel

Rossminze

Ruhrkraut

Rundblättriger Sonnentau

Schneebeere

Schwalbenwurzenzian

Schwanenblume ist Blume des Jahres 2014

Schwarzer Nachtschatten

Schwarznessel

Sichelblättriges Hasenohr

Skabiosen Flockenblume

Sonnenblume

Sonnenröschen

Sonnentau

Stechender Hohlzahn

Sumpf Herzblatt

Sumpf Kratzdistel

Sumpf Schafgarbe

Sumpf Storchschnabel

Tabakpflanze

Taubenkropf

Tausendgültenkraut

Teufelsabbiss

Thymian

Topinambur

Trauer-Nachtviole

Vielblütige Weißwurz

Vogel - Wicke

Wald Ziest

Weg-Malve

Wiesen Alant

Wiesen Storchschnabel

Wilde Kugeldistel

Wilde Möhre

Wildtulpen

Wollköpgige Kratzdistel

Zwergschwertlilie