BREAKING NEWS

| AiF | 22:32

Immer auf der richtigen Fährte ...

Artenschutz in Franken®

Artenschutz in Franken®

Gold-Röhrling (Suillus grevillei)

Der Gold-Röhrling (Suillus grevillei) – Ein stiller Begleiter der Lärchen

28.02./01.03.2026

Ein Spaziergänger blieb stehen, kniete sich hin und betrachtete die Pilze. Unspektakulär und doch leuchtend standen sie dort, eng verbunden mit ihrem Baum. Ohne die Lärche gäbe es sie nicht – und ohne solche stillen Partnerschaften wäre der Wald ein ganz anderer Ort.

28.02./01.03.2026

- An einem kühlen Herbstmorgen fiel das erste Sonnenlicht durch die goldgelben Nadeln einer alten Lärche. Am Fuß des Baumes schimmerte etwas Warmes im feuchten Moos – kleine, glänzende Hüte, als hätten sie das Licht selbst eingefangen.

Ein Spaziergänger blieb stehen, kniete sich hin und betrachtete die Pilze. Unspektakulär und doch leuchtend standen sie dort, eng verbunden mit ihrem Baum. Ohne die Lärche gäbe es sie nicht – und ohne solche stillen Partnerschaften wäre der Wald ein ganz anderer Ort.

Artbeschreibung

Der Gold-Röhrling, auch Goldgelber Lärchen-Röhrling genannt (Suillus grevillei), ist ein auffällig gefärbter Röhrenpilz aus der Familie der Schmierröhrlingsverwandten.

Merkmale:

Lebensweise:

Der Gold-Röhrling lebt in enger Mykorrhiza-Symbiose mit Lärchen. Er kommt daher fast ausschließlich dort vor, wo diese Bäume wachsen – in Parks, Forsten, Gärten oder naturnahen Mischwäldern. Seine Fruchtkörper erscheinen meist von Sommer bis in den späten Herbst.

Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima

Die Zukunft des Gold-Röhrlings ist eng mit der Zukunft der Lärche verknüpft. Veränderungen im Klima und in der Landnutzung wirken sich daher direkt auf seine Verbreitung aus.

Langfristig hängt das Vorkommen des Gold-Röhrlings davon ab, ob stabile, gesunde Lärchenbestände erhalten bleiben.

Bedrohungen durch den Menschen

Auch direkte menschliche Einflüsse können die Art beeinträchtigen:

Der Schutz vielfältiger, naturnaher Lebensräume hilft nicht nur dem Gold-Röhrling, sondern dem gesamten Waldökosystem.

Wichtiger Hinweis

Auf unserer Internetpräsenz geben wir keinerlei Bestimmungsgarantien oder Verzehrempfehlungen. Alle Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Naturkunde. Zur sicheren Bestimmung muss ausnahmslos eine professionelle Beratungsstelle (z. B. Pilzsachverständige oder offizielle Pilzberatungsstellen) aufgesucht werden.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

Der Gold-Röhrling, auch Goldgelber Lärchen-Röhrling genannt (Suillus grevillei), ist ein auffällig gefärbter Röhrenpilz aus der Familie der Schmierröhrlingsverwandten.

Merkmale:

- Hut: Leuchtend goldgelb bis orangegelb, oft glänzend und bei feuchter Witterung stark schmierig. Durchmesser meist 5–12 cm.

- Röhren/Poren: Gelb bis goldgelb, feinporig und weich.

- Stiel: Gelblich, häufig mit einem deutlichen, häutigen Ring.

- Fleisch: Gelblich, weich, ohne starke Verfärbung beim Anschneiden.

- Geruch/Geschmack: Mild und unauffällig.

Lebensweise:

Der Gold-Röhrling lebt in enger Mykorrhiza-Symbiose mit Lärchen. Er kommt daher fast ausschließlich dort vor, wo diese Bäume wachsen – in Parks, Forsten, Gärten oder naturnahen Mischwäldern. Seine Fruchtkörper erscheinen meist von Sommer bis in den späten Herbst.

Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima

Die Zukunft des Gold-Röhrlings ist eng mit der Zukunft der Lärche verknüpft. Veränderungen im Klima und in der Landnutzung wirken sich daher direkt auf seine Verbreitung aus.

- Klimawandel: Steigende Temperaturen, längere Trockenperioden und extreme Wetterereignisse können Lärchenbestände schwächen. Geschwächte Bäume bilden weniger stabile Symbiosen mit Pilzen.

- Verschiebung von Verbreitungsgebieten: In einigen Regionen könnten Lärchen künftig schlechter wachsen, während sich geeignete Standorte in höhere Lagen oder nördlichere Gebiete verlagern.

- Veränderte Fruchtzeiten: Mildere Herbste oder trockene Sommer können das Auftreten der Fruchtkörper beeinflussen – sowohl zeitlich als auch in ihrer Häufigkeit.

Langfristig hängt das Vorkommen des Gold-Röhrlings davon ab, ob stabile, gesunde Lärchenbestände erhalten bleiben.

Bedrohungen durch den Menschen

Auch direkte menschliche Einflüsse können die Art beeinträchtigen:

- Forstwirtschaftliche Veränderungen: Der Rückgang von Lärchen oder die Umstellung auf andere Baumarten reduziert geeignete Lebensräume.

- Flächenversiegelung und Bebauung: Parks, Grünflächen und Waldränder gehen verloren.

- Bodenverdichtung: Intensive Nutzung durch Fahrzeuge oder starken Besucherdruck kann das empfindliche Myzel im Boden schädigen.

- Umweltbelastungen: Schadstoffe und Bodenveränderungen beeinträchtigen das ökologische Gleichgewicht, von dem Pilz und Baum abhängig sind.

Der Schutz vielfältiger, naturnaher Lebensräume hilft nicht nur dem Gold-Röhrling, sondern dem gesamten Waldökosystem.

Wichtiger Hinweis

Auf unserer Internetpräsenz geben wir keinerlei Bestimmungsgarantien oder Verzehrempfehlungen. Alle Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Naturkunde. Zur sicheren Bestimmung muss ausnahmslos eine professionelle Beratungsstelle (z. B. Pilzsachverständige oder offizielle Pilzberatungsstellen) aufgesucht werden.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

- Leuchtend gelber Gold-Röhrling am Fuß einer Lärche

Artenschutz in Franken®

Amphibienaufstieg installiert

Wenn der Weg endet – Gefahren für wandernde Amphibien

28.02./01.03.2026

Immer wieder beobachten wir Situationen, in denen Amphibien in künstliche Strukturen geraten, aus denen sie aus eigener Kraft nicht mehr entkommen können. Steile Schächte, Bordsteinkanten, Entwässerungsanlagen oder bauliche Vertiefungen werden zur tödlichen Falle. Die Tiere bleiben darin gefangen, erschöpfen sich oder vertrocknen. In anderen Fällen stehen sie plötzlich vor einer unüberwindbaren Barriere, die ihnen den weiteren Weg versperrt – und damit den Zugang zu ihren Laichgewässern unmöglich macht.

28.02./01.03.2026

- Jedes Jahr im Frühjahr machen sich Amphibien wie die Erdkröte, der Grasfrosch oder der Teichmolch auf den Weg zu ihren angestammten Laichgewässern. Diese Wanderungen folgen uralten Routen, die sich über Generationen bewährt haben. Doch unsere heutige Landschaft hat sich stark verändert – oft mit fatalen Folgen für die Tiere.

Immer wieder beobachten wir Situationen, in denen Amphibien in künstliche Strukturen geraten, aus denen sie aus eigener Kraft nicht mehr entkommen können. Steile Schächte, Bordsteinkanten, Entwässerungsanlagen oder bauliche Vertiefungen werden zur tödlichen Falle. Die Tiere bleiben darin gefangen, erschöpfen sich oder vertrocknen. In anderen Fällen stehen sie plötzlich vor einer unüberwindbaren Barriere, die ihnen den weiteren Weg versperrt – und damit den Zugang zu ihren Laichgewässern unmöglich macht.

Das Ergebnis ist leises, oft unbemerktes Sterben und ein weiterer Verlust für ohnehin stark unter Druck stehende Amphibienpopulationen.

Eine praxisnahe Lösung aus Verantwortung

Nach intensiver Beobachtung, fachlichem Austausch und reiflicher Überlegung haben wir uns entschlossen, aktiv zu handeln. Aus dieser Arbeit heraus entstand eine Aufstiegshilfe, die speziell dafür entwickelt wurde, Amphibien sicher aus solchen Gefahrenbereichen herauszuführen oder ihnen das Überwinden von Barrieren zu ermöglichen.

Im Mittelpunkt standen dabei:

- Nachhaltigkeit bei Material und Bauweise

- Praxisnahe Funktionalität für den realen Einsatz vor Ort

- eine einfache Integration in bestehende Strukturen

- sowie die Orientierung am natürlichen Verhalten der Tiere

Die Aufstiegshilfe soll nicht nur kurzfristig helfen, sondern langfristig einen Beitrag zum Amphibienschutz leisten.

Praxistest im Frühjahr 2026

Im Frühjahr 2026 werden wir diese Aufstiegshilfe erstmals unter realen Bedingungen erproben. Dabei werden wir genau beobachten, wie sie von Erdkröte & Co. angenommen wird und welche Verbesserungen sich möglicherweise ergeben.

Selbstverständlich werden wir transparent über die Ergebnisse berichten – über Erfolge ebenso wie über Herausforderungen. Denn wir sind überzeugt: Nur durch Beobachtung, Anpassung und gemeinsames Lernen können wir wirksame Lösungen für den Artenschutz entwickeln.

In der Aufnahme

- rechtzeitig vor der einsetzenden Amphibienwanderung konnte der Amphibienaufstieg installiert werden

Artenschutz in Franken®

Winterstille – Dezember 2025 / Februar 2026

Winterstille – Dezember 2025 / Februar 2026

28.02./01.03.2026

Ende Dezember 2025 senkte sich die Kälte langsam über die Landschaft. Die Temperaturen fielen weit unter den Gefrierpunkt, und mit ihnen veränderte sich der Blick auf die Natur. Was gestern noch weich und beweglich war, erstarrte über Nacht zu feinen Strukturen aus Eis. Diese Witterung setzte sich bis in den Februar 2026 hinein fort.

An Blättern und Zweigen bildeten sich Kristalle.

Jeder Hauch von Feuchtigkeit wurde sichtbar, jede Unebenheit der Oberfläche zeichnete sich neu ab. Das Eis legte sich nicht schwer, sondern behutsam über die Pflanzen – als würde es ihre Formen bewahren wollen. Adern in Blättern traten hervor, Knospen wirkten wie in Glas eingeschlossen, Zweige wurden zu Trägern filigraner Muster.

28.02./01.03.2026

Ende Dezember 2025 senkte sich die Kälte langsam über die Landschaft. Die Temperaturen fielen weit unter den Gefrierpunkt, und mit ihnen veränderte sich der Blick auf die Natur. Was gestern noch weich und beweglich war, erstarrte über Nacht zu feinen Strukturen aus Eis. Diese Witterung setzte sich bis in den Februar 2026 hinein fort.

An Blättern und Zweigen bildeten sich Kristalle.

Jeder Hauch von Feuchtigkeit wurde sichtbar, jede Unebenheit der Oberfläche zeichnete sich neu ab. Das Eis legte sich nicht schwer, sondern behutsam über die Pflanzen – als würde es ihre Formen bewahren wollen. Adern in Blättern traten hervor, Knospen wirkten wie in Glas eingeschlossen, Zweige wurden zu Trägern filigraner Muster.

Diese frostigen Tage waren mehr als ein ästhetischer Moment. Sie zeigten, wie anpassungsfähig Pflanzen sind und wie sensibel zugleich. Unter der Eisschicht ruhte das Leben, geschützt durch jahrtausendealte Strategien des Überdauerns. Stillstand bedeutete hier nicht Ende, sondern Vorbereitung.

Solche Kälteperioden sind Teil natürlicher Winter. Sie beeinflussen ökologische Kreisläufe, regulieren Populationen und schaffen Voraussetzungen für einen Neubeginn im Frühjahr. Gleichzeitig erinnern sie daran, wie stark Witterungsextreme Landschaften prägen – und wie wichtig stabile, vielfältige Ökosysteme sind, um diese Phasen zu überstehen.

Die Aufnahmen dieser Diashow halten einen Moment fest, in dem die Natur nichts erklärt und nichts fordert. Sie zeigt sich einfach. Zerbrechlich und widerstandsfähig zugleich. Ein Winterbild, das leise erzählt, wie eng Schönheit, Ruhe und Schutz miteinander verbunden sind.

Solche Kälteperioden sind Teil natürlicher Winter. Sie beeinflussen ökologische Kreisläufe, regulieren Populationen und schaffen Voraussetzungen für einen Neubeginn im Frühjahr. Gleichzeitig erinnern sie daran, wie stark Witterungsextreme Landschaften prägen – und wie wichtig stabile, vielfältige Ökosysteme sind, um diese Phasen zu überstehen.

Die Aufnahmen dieser Diashow halten einen Moment fest, in dem die Natur nichts erklärt und nichts fordert. Sie zeigt sich einfach. Zerbrechlich und widerstandsfähig zugleich. Ein Winterbild, das leise erzählt, wie eng Schönheit, Ruhe und Schutz miteinander verbunden sind.

Artenschutz in Franken®

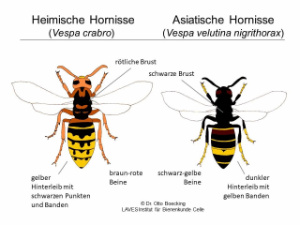

Stark gefährdet - Der Nördliche Kammmolch (Triturus cristatus) in Bayern

Der Nördliche Kammmolch (Triturus cristatus)

27/28.02.2026

Unter der Wasseroberfläche bewegte sich lautlos ein dunkler Körper. Mit elegantem Schlag seines seitlich abgeflachten Schwanzes glitt ein Kammmolch durch das klare Wasser. Sein gezackter Rückenkamm stand im Licht wie eine kleine Krone. Für die meisten Menschen blieb dieser Moment verborgen – doch für den Molch begann gerade die wichtigste Zeit des Jahres: die Fortpflanzungszeit.

27/28.02.2026

- Ein warmer Frühlingsregen hatte die Luft über der kleinen Senke am Waldrand erfüllt. Zwischen frischen Gräsern und jungen Weidenzweigen schimmerte ein flacher Tümpel.

Unter der Wasseroberfläche bewegte sich lautlos ein dunkler Körper. Mit elegantem Schlag seines seitlich abgeflachten Schwanzes glitt ein Kammmolch durch das klare Wasser. Sein gezackter Rückenkamm stand im Licht wie eine kleine Krone. Für die meisten Menschen blieb dieser Moment verborgen – doch für den Molch begann gerade die wichtigste Zeit des Jahres: die Fortpflanzungszeit.

Artbeschreibung

Der Nördliche Kammmolch ist die größte in Mitteleuropa vorkommende Molchart und gehört zur Familie der Echten Salamander (Salamandridae). Erwachsene Tiere erreichen eine Länge von etwa 12 bis 18 Zentimetern. Auffällig ist die dunkle, meist schwarzbraune Oberseite mit warziger Haut. Die Bauchseite ist gelb bis orange gefärbt und trägt ein individuelles schwarzes Fleckenmuster – vergleichbar mit einem Fingerabdruck.

Während der Fortpflanzungszeit im Frühjahr entwickeln die Männchen ihren charakteristischen, gezackten Rückenkamm, der vom Kopf bis zum Schwanz verläuft. Diese Phase verbringen die Tiere im Wasser. Nach der Paarungszeit wandern sie in ihre Landlebensräume ab.

Typische Lebensräume sind:

Die Nahrung besteht aus Insekten, Würmern, Schnecken und anderen kleinen Wirbellosen. Als Amphibie spielt der Kammmolch eine wichtige Rolle im Ökosystem und ist ein Indikator für naturnahe, gut vernetzte Lebensräume.

Perspektiven im Wandel: Lebensraumveränderung und Klimawandel

Die Zukunft des Nördlichen Kammmolchs ist eng mit dem Zustand seiner Gewässer verbunden. Viele seiner Fortpflanzungsgewässer sind in den vergangenen Jahrzehnten verschwunden oder stark verändert worden.

Der Klimawandel verschärft die Situation:

Gleichzeitig können extreme Wetterereignisse wie Starkregen Laich und Larven gefährden. Ohne ausreichend dauerhaft wasserführende, aber fischfreie Gewässer wird die erfolgreiche Fortpflanzung zunehmend schwieriger. Dennoch zeigt der Kammmolch eine gewisse Anpassungsfähigkeit – vorausgesetzt, geeignete Gewässer werden erhalten, neu angelegt und miteinander vernetzt.

Bedrohung durch den Menschen

Der größte Einfluss auf die Bestände des Nördlichen Kammmolchs geht vom Menschen aus. Zu den wichtigsten Gefährdungsfaktoren zählen:

Verlust von Kleingewässern

Durch Entwässerung, Bebauung oder landwirtschaftliche Nutzung verschwinden wichtige Laichgewässer.

Eintrag von Fischen

Besatzmaßnahmen in kleinen Gewässern führen häufig dazu, dass Eier und Larven gefressen werden.

Intensive Landwirtschaft

Pestizide und Nährstoffeinträge verschlechtern die Wasserqualität und beeinträchtigen die Nahrungsgrundlage.

Zerschneidung der Landschaft

Straßen und Siedlungen behindern Wanderbewegungen zwischen Wasser- und Landlebensräumen.

Lebensraumverarmung an Land

Das Entfernen von Hecken, Totholz und Saumstrukturen reduziert wichtige Versteck- und Überwinterungsplätze.

Schutzmaßnahmen wie die Anlage neuer Tümpel, der Verzicht auf Fischbesatz, extensivere Landnutzung und Amphibienleiteinrichtungen an Straßen tragen entscheidend zum Erhalt der Art bei.

In der Aufnahme

Der Nördliche Kammmolch ist die größte in Mitteleuropa vorkommende Molchart und gehört zur Familie der Echten Salamander (Salamandridae). Erwachsene Tiere erreichen eine Länge von etwa 12 bis 18 Zentimetern. Auffällig ist die dunkle, meist schwarzbraune Oberseite mit warziger Haut. Die Bauchseite ist gelb bis orange gefärbt und trägt ein individuelles schwarzes Fleckenmuster – vergleichbar mit einem Fingerabdruck.

Während der Fortpflanzungszeit im Frühjahr entwickeln die Männchen ihren charakteristischen, gezackten Rückenkamm, der vom Kopf bis zum Schwanz verläuft. Diese Phase verbringen die Tiere im Wasser. Nach der Paarungszeit wandern sie in ihre Landlebensräume ab.

Typische Lebensräume sind:

- Fischfreie, sonnige Stillgewässer wie Tümpel, Weiher oder Gräben

- Strukturreiche Umgebung mit Wiesen, Hecken und Gehölzen

- Versteckmöglichkeiten an Land, etwa unter Totholz, Steinen oder in Erdhöhlen

Die Nahrung besteht aus Insekten, Würmern, Schnecken und anderen kleinen Wirbellosen. Als Amphibie spielt der Kammmolch eine wichtige Rolle im Ökosystem und ist ein Indikator für naturnahe, gut vernetzte Lebensräume.

Perspektiven im Wandel: Lebensraumveränderung und Klimawandel

Die Zukunft des Nördlichen Kammmolchs ist eng mit dem Zustand seiner Gewässer verbunden. Viele seiner Fortpflanzungsgewässer sind in den vergangenen Jahrzehnten verschwunden oder stark verändert worden.

Der Klimawandel verschärft die Situation:

- Längere Trockenperioden lassen Kleingewässer frühzeitig austrocknen.

- Höhere Temperaturen beeinflussen die Wasserqualität und Sauerstoffverhältnisse.

- Verschobene Niederschlagsmuster können die Fortpflanzungszeit stören.

Gleichzeitig können extreme Wetterereignisse wie Starkregen Laich und Larven gefährden. Ohne ausreichend dauerhaft wasserführende, aber fischfreie Gewässer wird die erfolgreiche Fortpflanzung zunehmend schwieriger. Dennoch zeigt der Kammmolch eine gewisse Anpassungsfähigkeit – vorausgesetzt, geeignete Gewässer werden erhalten, neu angelegt und miteinander vernetzt.

Bedrohung durch den Menschen

Der größte Einfluss auf die Bestände des Nördlichen Kammmolchs geht vom Menschen aus. Zu den wichtigsten Gefährdungsfaktoren zählen:

Verlust von Kleingewässern

Durch Entwässerung, Bebauung oder landwirtschaftliche Nutzung verschwinden wichtige Laichgewässer.

Eintrag von Fischen

Besatzmaßnahmen in kleinen Gewässern führen häufig dazu, dass Eier und Larven gefressen werden.

Intensive Landwirtschaft

Pestizide und Nährstoffeinträge verschlechtern die Wasserqualität und beeinträchtigen die Nahrungsgrundlage.

Zerschneidung der Landschaft

Straßen und Siedlungen behindern Wanderbewegungen zwischen Wasser- und Landlebensräumen.

Lebensraumverarmung an Land

Das Entfernen von Hecken, Totholz und Saumstrukturen reduziert wichtige Versteck- und Überwinterungsplätze.

Schutzmaßnahmen wie die Anlage neuer Tümpel, der Verzicht auf Fischbesatz, extensivere Landnutzung und Amphibienleiteinrichtungen an Straßen tragen entscheidend zum Erhalt der Art bei.

In der Aufnahme

- Vom Verkehrstod gerettet - auf der Wanderung zum Laichgewässer befindliches Kammmolchmännchen

Artenschutz in Franken®

Europäischer Iltis / Waldiltis (Mustela putorius)

Der Europäische Iltis / Waldiltis (Mustela putorius)

27/28.02.2026

Der Iltis hielt inne, hob die Nase und prüfte die Umgebung. Ein Rascheln – vielleicht eine Maus. Mit geschmeidigen Bewegungen verschwand er zwischen Weidenwurzeln und Uferbüschen. Für den Menschen blieb er unsichtbar, doch für die Landschaft war er ein wichtiger, heimlicher Bewohner – ein Jäger der Nacht, angepasst an ein Leben zwischen Wald, Wasser und Wiesen.

27/28.02.2026

- In der Dämmerung eines milden Frühlingsabends schob sich ein schlanker Schatten lautlos durch das hohe Gras am Rand eines kleinen Baches. Die Luft roch nach feuchter Erde und frischem Laub.

Der Iltis hielt inne, hob die Nase und prüfte die Umgebung. Ein Rascheln – vielleicht eine Maus. Mit geschmeidigen Bewegungen verschwand er zwischen Weidenwurzeln und Uferbüschen. Für den Menschen blieb er unsichtbar, doch für die Landschaft war er ein wichtiger, heimlicher Bewohner – ein Jäger der Nacht, angepasst an ein Leben zwischen Wald, Wasser und Wiesen.

Artbeschreibung

Der Europäische Iltis, auch Waldiltis genannt, gehört zur Familie der Marder (Mustelidae). Mit einer Körperlänge von etwa 35 bis 45 Zentimetern (ohne Schwanz) und einem Gewicht von rund 600 bis 1.500 Gramm ist er ein mittelgroßer Vertreter seiner Familie. Typisch ist sein dunkelbraunes Fell mit hellerer Unterwolle sowie die auffällige, maskenartige Gesichtszeichnung.

Der Iltis ist überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Er bewohnt strukturreiche Landschaften wie:

Als Nahrung dienen ihm vor allem Kleinsäuger, Amphibien, Vögel und deren Eier. Besonders Frösche spielen in vielen Regionen eine wichtige Rolle. Der Iltis nutzt vorhandene Verstecke wie Baumhöhlen, Wurzelbereiche, alte Baue anderer Tiere oder dichtes Gestrüpp.

Ökologisch ist der Waldiltis ein wichtiger Regulator von Kleintierpopulationen und ein Indikator für strukturreiche, naturnahe Lebensräume.

Lebensraumveränderung und Klimawandel – Perspektiven für den Iltis

Die Zukunft des Europäischen Iltis hängt stark von der Entwicklung seiner Lebensräume ab. In vielen Regionen sind Feuchtgebiete entwässert oder stark verändert worden. Da Amphibien einen bedeutenden Teil seiner Nahrung darstellen, wirkt sich der Rückgang von Gewässern und Laichplätzen direkt auf seine Bestände aus.

Der Klimawandel verstärkt diese Probleme:

Gleichzeitig kann der Iltis von milden Wintern profitieren, sofern ausreichend strukturreiche Landschaften und Rückzugsräume vorhanden bleiben. Entscheidend für seine langfristige Stabilität ist daher die Erhaltung vernetzter, vielfältiger Lebensräume mit Wasser, Deckung und ausreichend Beutetieren.

Bedrohung durch den Menschen

Die größte Gefahr für den Europäischen Iltis geht direkt oder indirekt vom Menschen aus. Zu den wichtigsten Faktoren zählen:

Lebensraumverlust und -fragmentierung

Intensive Landwirtschaft, Flächenversiegelung und die Entfernung von Hecken und Feldgehölzen reduzieren Verstecke und Wanderkorridore.

Straßenverkehr

Viele Iltisse sterben im Straßenverkehr, da sie bei ihren nächtlichen Wanderungen häufig Verkehrswege überqueren.

Rückgang von Amphibien

Gewässerverschmutzung, Pestizide und Lebensraumverlust betreffen die Nahrungsgrundlage des Iltis erheblich.

Sekundärvergiftungen

Rodentizide (Rattengifte) können über die Nahrungskette aufgenommen werden und tödlich wirken.

Schutzmaßnahmen wie die Wiederherstellung von Feuchtgebieten, die Anlage von Heckenstrukturen, Amphibienschutz sowie die Reduzierung von Giftstoffen in der Umwelt können entscheidend zum Erhalt der Art beitragen.

In der Aufnahme

Der Europäische Iltis, auch Waldiltis genannt, gehört zur Familie der Marder (Mustelidae). Mit einer Körperlänge von etwa 35 bis 45 Zentimetern (ohne Schwanz) und einem Gewicht von rund 600 bis 1.500 Gramm ist er ein mittelgroßer Vertreter seiner Familie. Typisch ist sein dunkelbraunes Fell mit hellerer Unterwolle sowie die auffällige, maskenartige Gesichtszeichnung.

Der Iltis ist überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Er bewohnt strukturreiche Landschaften wie:

- Feuchtgebiete und Bachufer

- Waldränder und Heckenlandschaften

- Wiesen mit dichter Vegetation

- Extensiv genutzte Agrarflächen

Als Nahrung dienen ihm vor allem Kleinsäuger, Amphibien, Vögel und deren Eier. Besonders Frösche spielen in vielen Regionen eine wichtige Rolle. Der Iltis nutzt vorhandene Verstecke wie Baumhöhlen, Wurzelbereiche, alte Baue anderer Tiere oder dichtes Gestrüpp.

Ökologisch ist der Waldiltis ein wichtiger Regulator von Kleintierpopulationen und ein Indikator für strukturreiche, naturnahe Lebensräume.

Lebensraumveränderung und Klimawandel – Perspektiven für den Iltis

Die Zukunft des Europäischen Iltis hängt stark von der Entwicklung seiner Lebensräume ab. In vielen Regionen sind Feuchtgebiete entwässert oder stark verändert worden. Da Amphibien einen bedeutenden Teil seiner Nahrung darstellen, wirkt sich der Rückgang von Gewässern und Laichplätzen direkt auf seine Bestände aus.

Der Klimawandel verstärkt diese Probleme:

- Häufigere Trockenperioden lassen Kleingewässer verschwinden.

- Extreme Wetterereignisse verändern Vegetationsstrukturen.

- Verschiebungen in der Amphibienpopulation beeinflussen das Nahrungsangebot.

Gleichzeitig kann der Iltis von milden Wintern profitieren, sofern ausreichend strukturreiche Landschaften und Rückzugsräume vorhanden bleiben. Entscheidend für seine langfristige Stabilität ist daher die Erhaltung vernetzter, vielfältiger Lebensräume mit Wasser, Deckung und ausreichend Beutetieren.

Bedrohung durch den Menschen

Die größte Gefahr für den Europäischen Iltis geht direkt oder indirekt vom Menschen aus. Zu den wichtigsten Faktoren zählen:

Lebensraumverlust und -fragmentierung

Intensive Landwirtschaft, Flächenversiegelung und die Entfernung von Hecken und Feldgehölzen reduzieren Verstecke und Wanderkorridore.

Straßenverkehr

Viele Iltisse sterben im Straßenverkehr, da sie bei ihren nächtlichen Wanderungen häufig Verkehrswege überqueren.

Rückgang von Amphibien

Gewässerverschmutzung, Pestizide und Lebensraumverlust betreffen die Nahrungsgrundlage des Iltis erheblich.

Sekundärvergiftungen

Rodentizide (Rattengifte) können über die Nahrungskette aufgenommen werden und tödlich wirken.

Schutzmaßnahmen wie die Wiederherstellung von Feuchtgebieten, die Anlage von Heckenstrukturen, Amphibienschutz sowie die Reduzierung von Giftstoffen in der Umwelt können entscheidend zum Erhalt der Art beitragen.

In der Aufnahme

- In Deutschland nunmehr auf der Roten Liste angekommen ... der Europäische Iltis ...er wird als "im Bestand gefährdet" geführt ... ein Grund für den Rückgang sind hohe Todesraten welche das Tier durch den Straßenverkehr ereilen.

Artenschutz in Franken®

Waldvöglein (Cephalanthera damasonium)

Das Waldvöglein (Cephalanthera damasonium)

27/28.02.2026

Das Sonnenlicht fiel in schmalen Streifen durch das junge Laub eines Buchenwaldes. Zwischen den frischen Grüntönen des Frühlings entdeckte eine Spaziergängerin eine schlanke Pflanze mit zarten, cremeweißen Blüten.

Sie wirkte unscheinbar und doch besonders – fast so, als wolle sie nur von aufmerksamen Beobachtern gefunden werden. Ruhig und zurückhaltend stand dort das Weißes Waldvöglein (Cephalanthera damasonium), eine Orchidee, die das Halbdunkel des Waldes liebt.

27/28.02.2026

- Ein stiller Fund im Frühlingswald

Das Sonnenlicht fiel in schmalen Streifen durch das junge Laub eines Buchenwaldes. Zwischen den frischen Grüntönen des Frühlings entdeckte eine Spaziergängerin eine schlanke Pflanze mit zarten, cremeweißen Blüten.

Sie wirkte unscheinbar und doch besonders – fast so, als wolle sie nur von aufmerksamen Beobachtern gefunden werden. Ruhig und zurückhaltend stand dort das Weißes Waldvöglein (Cephalanthera damasonium), eine Orchidee, die das Halbdunkel des Waldes liebt.

Artbeschreibung

Das Weiße Waldvöglein gehört zur Familie der Orchideen (Orchidaceae) und ist eine mehrjährige, krautige Pflanze. Es erreicht Wuchshöhen von etwa 20 bis 60 Zentimetern. Der aufrechte Stängel trägt mehrere länglich-ovale, hellgrüne Blätter, die wechselständig angeordnet sind.

Die Blüten erscheinen von Mai bis Juni und sind cremeweiß bis leicht gelblich gefärbt. Anders als viele andere Orchideen öffnen sie sich oft nur teilweise. Die Bestäubung erfolgt vor allem durch kleine Insekten, in manchen Fällen kann sich die Art auch selbst bestäuben.

Typische Standorte sind lichte Laubwälder, besonders Buchen- und Mischwälder mit kalkhaltigen, nährstoffarmen Böden. Wie viele Orchideen lebt auch das Weiße Waldvöglein in enger Verbindung mit Bodenpilzen, die für die Keimung und Nährstoffaufnahme unverzichtbar sind.

Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima

Die Zukunft des Weißen Waldvögleins hängt stark von stabilen, naturnahen Waldökosystemen ab. Die Art bevorzugt halbschattige, wenig gestörte Bereiche mit gleichmäßiger Bodenfeuchtigkeit.

Durch den Klimawandel verändern sich diese Bedingungen. Längere Trockenperioden können die Bodenfeuchtigkeit reduzieren und die empfindliche Zusammenarbeit mit Bodenpilzen beeinträchtigen. Gleichzeitig können häufigere Extremwetterereignisse wie Stürme oder Hitzeperioden die Waldstruktur verändern.

In einigen Regionen könnte eine verstärkte Austrocknung der Waldböden zu einem Rückgang geeigneter Standorte führen. Andererseits profitieren die Pflanzen dort, wo lichte Waldstrukturen erhalten oder wiederhergestellt werden.

Bedrohungen durch den Menschen

Das Weiße Waldvöglein ist regional bereits selten geworden. Die wichtigsten Gefährdungsfaktoren sind:

Der Schutz naturnaher, strukturreicher Wälder und der respektvolle Umgang mit sensiblen Lebensräumen sind entscheidend für den langfristigen Erhalt dieser Waldorchidee.

In der Aufnahme von Albert Meier

Das Weiße Waldvöglein gehört zur Familie der Orchideen (Orchidaceae) und ist eine mehrjährige, krautige Pflanze. Es erreicht Wuchshöhen von etwa 20 bis 60 Zentimetern. Der aufrechte Stängel trägt mehrere länglich-ovale, hellgrüne Blätter, die wechselständig angeordnet sind.

Die Blüten erscheinen von Mai bis Juni und sind cremeweiß bis leicht gelblich gefärbt. Anders als viele andere Orchideen öffnen sie sich oft nur teilweise. Die Bestäubung erfolgt vor allem durch kleine Insekten, in manchen Fällen kann sich die Art auch selbst bestäuben.

Typische Standorte sind lichte Laubwälder, besonders Buchen- und Mischwälder mit kalkhaltigen, nährstoffarmen Böden. Wie viele Orchideen lebt auch das Weiße Waldvöglein in enger Verbindung mit Bodenpilzen, die für die Keimung und Nährstoffaufnahme unverzichtbar sind.

Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima

Die Zukunft des Weißen Waldvögleins hängt stark von stabilen, naturnahen Waldökosystemen ab. Die Art bevorzugt halbschattige, wenig gestörte Bereiche mit gleichmäßiger Bodenfeuchtigkeit.

Durch den Klimawandel verändern sich diese Bedingungen. Längere Trockenperioden können die Bodenfeuchtigkeit reduzieren und die empfindliche Zusammenarbeit mit Bodenpilzen beeinträchtigen. Gleichzeitig können häufigere Extremwetterereignisse wie Stürme oder Hitzeperioden die Waldstruktur verändern.

In einigen Regionen könnte eine verstärkte Austrocknung der Waldböden zu einem Rückgang geeigneter Standorte führen. Andererseits profitieren die Pflanzen dort, wo lichte Waldstrukturen erhalten oder wiederhergestellt werden.

Bedrohungen durch den Menschen

Das Weiße Waldvöglein ist regional bereits selten geworden. Die wichtigsten Gefährdungsfaktoren sind:

- Intensive Forstwirtschaft, die zu dichten, lichtarmen Beständen führt

- Bodenverdichtung durch Maschinen, wodurch das empfindliche Wurzel- und Pilzsystem gestört wird

- Stickstoffeinträge aus der Luft, die die Standortbedingungen verändern

- Freizeitnutzung, Trittschäden und das Verlassen von Wegen

- Pflücken oder Ausgraben, obwohl alle heimischen Orchideen unter Schutz stehen

- Verlust strukturreicher Laubwälder

Der Schutz naturnaher, strukturreicher Wälder und der respektvolle Umgang mit sensiblen Lebensräumen sind entscheidend für den langfristigen Erhalt dieser Waldorchidee.

In der Aufnahme von Albert Meier

- Die Buchenwälder sind die bevorzugte Heimat des Weißen Waldvögeleins. Einer Knabenkrautart die bis 50 Zentimeter erreichen kann und leider auch schon auf der Roten Liste angekommen ist.Die Blüten zeigt uns die zierliche Orchidee im Mai und Juni.

Artenschutz in Franken®

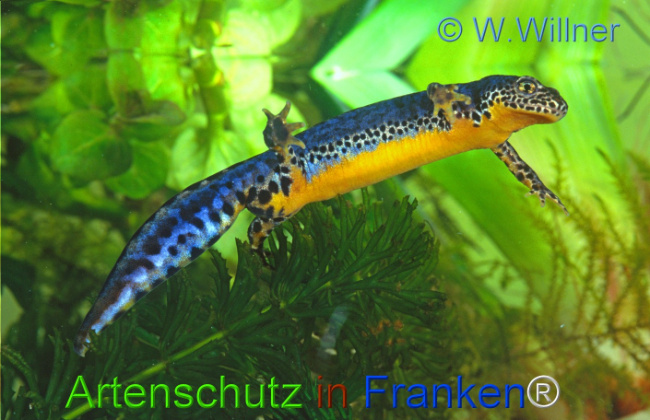

Bergmolch (Ichthyosaura alpestris)

Der Bergmolch (Ichthyosaura alpestris)

26/27.02.2026

Nach einem Sommerregen lag ein kleiner Bergteich still zwischen Felsen und Wiesen. Als sich die Wolken verzogen und die Sonne das Wasser erwärmte, bewegte sich etwas unter der Oberfläche.

Ein kleiner Molch glitt elegant zwischen Wasserpflanzen hindurch. Sein Rücken war dunkel gefärbt, doch sein Bauch leuchtete in kräftigem Orange – ein auffälliger Farbakzent in der klaren Bergwelt. Es war ein Bergmolch (Ichthyosaura alpestris), ein anpassungsfähiger Bewohner unserer Mittel- und Hochlagen.

26/27.02.2026

- Ein leuchtender Fund am Bergteich

Nach einem Sommerregen lag ein kleiner Bergteich still zwischen Felsen und Wiesen. Als sich die Wolken verzogen und die Sonne das Wasser erwärmte, bewegte sich etwas unter der Oberfläche.

Ein kleiner Molch glitt elegant zwischen Wasserpflanzen hindurch. Sein Rücken war dunkel gefärbt, doch sein Bauch leuchtete in kräftigem Orange – ein auffälliger Farbakzent in der klaren Bergwelt. Es war ein Bergmolch (Ichthyosaura alpestris), ein anpassungsfähiger Bewohner unserer Mittel- und Hochlagen.

Artbeschreibung

Der Bergmolch gehört zur Familie der Salamander und Molche (Salamandridae) und ist in weiten Teilen Europas verbreitet. Er erreicht eine Körperlänge von etwa 7 bis 12 Zentimetern. Typisch ist der dunkelgraue bis bläuliche Rücken, während die Bauchseite auffallend orange bis rot gefärbt und meist ungefleckt ist.

Während der Fortpflanzungszeit im Frühjahr und Frühsommer zeigt das Männchen eine besonders intensive Färbung und entwickelt einen niedrigen, gewellten Rückenkamm. In dieser Phase lebt der Bergmolch im Wasser, wo die Paarung stattfindet. Die Weibchen legen ihre Eier einzeln an Wasserpflanzen ab.

Nach der Wasserphase verbringen die Tiere den Großteil des Jahres an Land. Dort halten sie sich in feuchten Verstecken wie unter Steinen, Totholz oder im Moos auf. Als Nahrung dienen kleine wirbellose Tiere wie Insektenlarven, Würmer und Kleinkrebse.

Typische Lebensräume sind kühle, klare Gewässer in Wäldern, auf Almen oder in naturnahen Landschaften – von Tieflagen bis in alpine Regionen.

Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima

Die Zukunft des Bergmolchs hängt stark von der Verfügbarkeit geeigneter Laichgewässer und feuchter Landlebensräume ab. Kleine, fischfreie Tümpel, Quellbereiche und Bergteiche sind für die Fortpflanzung besonders wichtig.

Durch den Klimawandel verändern sich diese Lebensräume zunehmend. Längere Trockenperioden können dazu führen, dass kleine Gewässer früher austrocknen und die Entwicklung der Larven gefährdet ist. Gleichzeitig führen steigende Temperaturen in höheren Lagen zu Veränderungen der Vegetation und der Bodenfeuchtigkeit.

In höheren Gebirgsregionen könnte der Bergmolch zunächst von milderen Temperaturen profitieren. Langfristig jedoch besteht die Gefahr, dass geeignete kühle und feuchte Lebensräume seltener werden oder sich weiter nach oben verlagern.

Bedrohungen durch den Menschen

Obwohl der Bergmolch regional noch häufig vorkommt, ist er auf naturnahe Strukturen angewiesen. Menschliche Eingriffe können seine Bestände beeinträchtigen:

Der Erhalt von fischfreien Kleingewässern, naturnahen Waldbereichen und strukturreichen Landschaften ist entscheidend für den langfristigen Schutz dieser Amphibienart.

In der Aufnahme von Wolfgang Willner

Der Bergmolch gehört zur Familie der Salamander und Molche (Salamandridae) und ist in weiten Teilen Europas verbreitet. Er erreicht eine Körperlänge von etwa 7 bis 12 Zentimetern. Typisch ist der dunkelgraue bis bläuliche Rücken, während die Bauchseite auffallend orange bis rot gefärbt und meist ungefleckt ist.

Während der Fortpflanzungszeit im Frühjahr und Frühsommer zeigt das Männchen eine besonders intensive Färbung und entwickelt einen niedrigen, gewellten Rückenkamm. In dieser Phase lebt der Bergmolch im Wasser, wo die Paarung stattfindet. Die Weibchen legen ihre Eier einzeln an Wasserpflanzen ab.

Nach der Wasserphase verbringen die Tiere den Großteil des Jahres an Land. Dort halten sie sich in feuchten Verstecken wie unter Steinen, Totholz oder im Moos auf. Als Nahrung dienen kleine wirbellose Tiere wie Insektenlarven, Würmer und Kleinkrebse.

Typische Lebensräume sind kühle, klare Gewässer in Wäldern, auf Almen oder in naturnahen Landschaften – von Tieflagen bis in alpine Regionen.

Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima

Die Zukunft des Bergmolchs hängt stark von der Verfügbarkeit geeigneter Laichgewässer und feuchter Landlebensräume ab. Kleine, fischfreie Tümpel, Quellbereiche und Bergteiche sind für die Fortpflanzung besonders wichtig.

Durch den Klimawandel verändern sich diese Lebensräume zunehmend. Längere Trockenperioden können dazu führen, dass kleine Gewässer früher austrocknen und die Entwicklung der Larven gefährdet ist. Gleichzeitig führen steigende Temperaturen in höheren Lagen zu Veränderungen der Vegetation und der Bodenfeuchtigkeit.

In höheren Gebirgsregionen könnte der Bergmolch zunächst von milderen Temperaturen profitieren. Langfristig jedoch besteht die Gefahr, dass geeignete kühle und feuchte Lebensräume seltener werden oder sich weiter nach oben verlagern.

Bedrohungen durch den Menschen

Obwohl der Bergmolch regional noch häufig vorkommt, ist er auf naturnahe Strukturen angewiesen. Menschliche Eingriffe können seine Bestände beeinträchtigen:

- Verlust oder Verfüllung von Kleingewässern

- Besatz von Teichen mit Fischen, die Eier und Larven fressen

- Entwässerung von Feuchtgebieten

- Intensive Forst- und Landwirtschaft, die feuchte Rückzugsräume reduziert

- Straßenverkehr, besonders während der Wanderungen zwischen Land- und Wasserlebensräumen

- Freizeitnutzung und Trittschäden an sensiblen Gewässern

- Umweltgifte und Nährstoffeinträge

Der Erhalt von fischfreien Kleingewässern, naturnahen Waldbereichen und strukturreichen Landschaften ist entscheidend für den langfristigen Schutz dieser Amphibienart.

In der Aufnahme von Wolfgang Willner

- Das Männchen im Prachtkleid während der Fortpflanzungszeit

Artenschutz in Franken®

Zweiblättrige Waldhyazinthe (Platanthera bifolia)

Die Zweiblättrige Waldhyazinthe (Platanthera bifolia)

26/27.02.2026

Es war ein warmer Frühsommerabend, als ein Wanderer auf einem schmalen Waldweg innehielt. Die Sonne war bereits hinter den Baumwipfeln verschwunden, doch ein feiner, süßer Duft lag in der Luft. Beim genaueren Hinsehen entdeckte er zwischen Gräsern und Farnen eine schlanke Pflanze mit zarten, weißen Blüten, die im Zwielicht fast zu leuchten schienen. Unscheinbar am Tag, aber geheimnisvoll und duftend in der Dämmerung – so zeigte sich die Zweiblättrige Waldhyazinthe (Platanthera bifolia), eine besondere Orchidee unserer heimischen Landschaften.

26/27.02.2026

- Ein Duft in der Abendluft

Es war ein warmer Frühsommerabend, als ein Wanderer auf einem schmalen Waldweg innehielt. Die Sonne war bereits hinter den Baumwipfeln verschwunden, doch ein feiner, süßer Duft lag in der Luft. Beim genaueren Hinsehen entdeckte er zwischen Gräsern und Farnen eine schlanke Pflanze mit zarten, weißen Blüten, die im Zwielicht fast zu leuchten schienen. Unscheinbar am Tag, aber geheimnisvoll und duftend in der Dämmerung – so zeigte sich die Zweiblättrige Waldhyazinthe (Platanthera bifolia), eine besondere Orchidee unserer heimischen Landschaften.

Artbeschreibung

Die Zweiblättrige Waldhyazinthe gehört zur Familie der Orchideen (Orchidaceae) und ist eine ausdauernde, krautige Pflanze. Ihren Namen verdankt sie den zwei auffälligen, grundständigen Blättern, die breit-oval geformt sind und flach am Boden oder leicht aufrecht stehen.

Der Blütenstand kann eine Höhe von etwa 20 bis 50 Zentimetern erreichen. Er trägt zahlreiche kleine, weiße Einzelblüten, die in einer lockeren Ähre angeordnet sind. Besonders charakteristisch ist ihr intensiver Duft, der vor allem in den Abendstunden und nachts wahrnehmbar ist. Damit lockt die Pflanze nachtaktive Bestäuber wie Schwärmer und Nachtfalter an.

Die Zweiblättrige Waldhyazinthe wächst in lichten Wäldern, auf Waldwiesen, in Moorbereichen sowie auf mageren, nicht zu trockenen Standorten. Wie viele Orchideen lebt sie in enger Symbiose mit Bodenpilzen (Mykorrhiza), die für Keimung und Nährstoffversorgung unerlässlich sind.

Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima

Die Zukunft der Zweiblättrigen Waldhyazinthe ist eng mit der Qualität ihrer Lebensräume verbunden. Sie bevorzugt halbschattige, nährstoffarme und wenig gestörte Standorte. Veränderungen durch intensive Nutzung, Düngereinträge oder Verbuschung können diese empfindliche Balance stören.

Der Klimawandel bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich. Längere Trockenperioden können das Wachstum und die Blütenbildung beeinträchtigen, da die Art auf ausreichend Bodenfeuchtigkeit angewiesen ist. Gleichzeitig können sich durch steigende Temperaturen Vegetationsperioden verschieben, was Auswirkungen auf die Synchronisation mit ihren Bestäubern hat.

In einigen Regionen könnten wärmere Bedingungen zwar eine Ausbreitung begünstigen, doch insgesamt hängt das Überleben der Art stark davon ab, ob geeignete, stabile Lebensräume erhalten bleiben.

Bedrohungen durch den Menschen

Die Zweiblättrige Waldhyazinthe ist vielerorts rückläufig. Zu den wichtigsten menschlichen Einflussfaktoren zählen:

Der Schutz extensiv genutzter Wiesen, naturnaher Wälder und feuchter Standorte sowie das Belassen ungestörter Bereiche sind wichtige Maßnahmen für den langfristigen Erhalt dieser Orchideenart.

In der Aufnahme von Albert Meier

Die Zweiblättrige Waldhyazinthe gehört zur Familie der Orchideen (Orchidaceae) und ist eine ausdauernde, krautige Pflanze. Ihren Namen verdankt sie den zwei auffälligen, grundständigen Blättern, die breit-oval geformt sind und flach am Boden oder leicht aufrecht stehen.

Der Blütenstand kann eine Höhe von etwa 20 bis 50 Zentimetern erreichen. Er trägt zahlreiche kleine, weiße Einzelblüten, die in einer lockeren Ähre angeordnet sind. Besonders charakteristisch ist ihr intensiver Duft, der vor allem in den Abendstunden und nachts wahrnehmbar ist. Damit lockt die Pflanze nachtaktive Bestäuber wie Schwärmer und Nachtfalter an.

Die Zweiblättrige Waldhyazinthe wächst in lichten Wäldern, auf Waldwiesen, in Moorbereichen sowie auf mageren, nicht zu trockenen Standorten. Wie viele Orchideen lebt sie in enger Symbiose mit Bodenpilzen (Mykorrhiza), die für Keimung und Nährstoffversorgung unerlässlich sind.

Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima

Die Zukunft der Zweiblättrigen Waldhyazinthe ist eng mit der Qualität ihrer Lebensräume verbunden. Sie bevorzugt halbschattige, nährstoffarme und wenig gestörte Standorte. Veränderungen durch intensive Nutzung, Düngereinträge oder Verbuschung können diese empfindliche Balance stören.

Der Klimawandel bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich. Längere Trockenperioden können das Wachstum und die Blütenbildung beeinträchtigen, da die Art auf ausreichend Bodenfeuchtigkeit angewiesen ist. Gleichzeitig können sich durch steigende Temperaturen Vegetationsperioden verschieben, was Auswirkungen auf die Synchronisation mit ihren Bestäubern hat.

In einigen Regionen könnten wärmere Bedingungen zwar eine Ausbreitung begünstigen, doch insgesamt hängt das Überleben der Art stark davon ab, ob geeignete, stabile Lebensräume erhalten bleiben.

Bedrohungen durch den Menschen

Die Zweiblättrige Waldhyazinthe ist vielerorts rückläufig. Zu den wichtigsten menschlichen Einflussfaktoren zählen:

- Intensivierung der Landwirtschaft mit Düngung und Bodenbearbeitung

- Aufforstung oder Verdichtung von Wäldern, wodurch lichtreiche Standorte verloren gehen

- Entwässerung von Feuchtgebieten und Mooren

- Freizeitnutzung und Trittschäden in sensiblen Lebensräumen

- Pflücken oder Ausgraben, obwohl Orchideen gesetzlich geschützt sind

- Stickstoffeinträge aus der Luft, die nährstoffarme Standorte verändern

Der Schutz extensiv genutzter Wiesen, naturnaher Wälder und feuchter Standorte sowie das Belassen ungestörter Bereiche sind wichtige Maßnahmen für den langfristigen Erhalt dieser Orchideenart.

In der Aufnahme von Albert Meier

- Naturnahe Wiesen sichern das Überleben der Zweiblättrigen Waldhyazinthe

Artenschutz in Franken®

Rothalsige Silphe (Oiceoptoma thoracicum)

Die Rothalsige Silphe (Oiceoptoma thoracicum)

26/27.02.2026

Das Insekt bewegte sich zielstrebig durch das Unterholz, als hätte es eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Tatsächlich war es auf der Suche nach organischem Material, das es verwerten konnte – ein stiller Helfer im Kreislauf der Natur. Die Begegnung mit der Rothalsige Silphe (Oiceoptoma thoracicum) machte deutlich, wie viele unscheinbare, aber unverzichtbare Akteure in unseren Wäldern leben.

26/27.02.2026

- An einem stillen Herbstmorgen streifte eine Naturbeobachterin durch einen lichten Mischwald. Zwischen feuchtem Laub und morschem Holz entdeckte sie eine kleine, schwarz glänzende Gestalt mit auffallend rötlichem Halsschild.

Das Insekt bewegte sich zielstrebig durch das Unterholz, als hätte es eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Tatsächlich war es auf der Suche nach organischem Material, das es verwerten konnte – ein stiller Helfer im Kreislauf der Natur. Die Begegnung mit der Rothalsige Silphe (Oiceoptoma thoracicum) machte deutlich, wie viele unscheinbare, aber unverzichtbare Akteure in unseren Wäldern leben.

Artbeschreibung

Die Rothalsige Silphe gehört zur Familie der Aaskäfer (Silphidae). Charakteristisch ist ihr schwarzer Körper mit dem deutlich rot bis orange gefärbten Halsschild, der ihr den deutschen Namen verleiht. Die Käfer erreichen eine Länge von etwa 10–16 Millimetern und besitzen kräftige Fühler mit keulenförmigem Ende.

Diese Art ist in großen Teilen Europas verbreitet und bewohnt vor allem Wälder, Waldränder, Parks und strukturreiche Landschaften. Wie viele Aaskäfer ernährt sich die Rothalsige Silphe überwiegend von tierischen Überresten. Dabei spielt sie eine wichtige ökologische Rolle: Sie beschleunigt die Zersetzung von Kadavern und trägt zur Rückführung von Nährstoffen in den Boden bei. Neben Aas werden auch Insektenlarven, Schnecken oder andere kleine wirbellose Tiere aufgenommen.

Die Fortpflanzung erfolgt meist in der Nähe geeigneter Nahrungsquellen. Die Larven entwickeln sich im Boden oder im Umfeld von organischem Material und durchlaufen mehrere Entwicklungsstadien, bevor sie sich verpuppen.

Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima

Die Zukunft der Rothalsigen Silphe hängt stark von der Entwicklung ihrer Lebensräume ab. Strukturreiche Wälder mit Totholz, Laubstreu und einer natürlichen Tierwelt bieten optimale Bedingungen. Intensive Forstwirtschaft, das Entfernen von Totholz oder die Vereinheitlichung von Waldstrukturen können jedoch die Lebensgrundlagen einschränken.

Der Klimawandel wirkt sich zusätzlich aus. Mildere Winter können einerseits die Überlebensrate erhöhen, andererseits verändern sich Niederschlagsmuster und Bodenfeuchtigkeit – wichtige Faktoren für Larvenentwicklung und Nahrungssuche. Auch Verschiebungen in der Tierwelt beeinflussen das Angebot an Aas und damit die Nahrungsgrundlage.

Langfristig könnte sich das Verbreitungsgebiet nach Norden oder in höhere Lagen verschieben, während lokale Populationen in trockeneren oder stark veränderten Regionen zurückgehen.

Bedrohungen durch den Menschen

Die Rothalsige Silphe ist keine klassisch „bekannte“ bedrohte Art, doch verschiedene menschliche Einflüsse wirken sich indirekt auf ihre Bestände aus:

Naturnahe "Waldpflege", das Belassen von Totholz sowie eine vielfältige Landschaftsstruktur können helfen, stabile Lebensbedingungen zu erhalten.

In der Aufnahme von Albert Meier

Die Rothalsige Silphe gehört zur Familie der Aaskäfer (Silphidae). Charakteristisch ist ihr schwarzer Körper mit dem deutlich rot bis orange gefärbten Halsschild, der ihr den deutschen Namen verleiht. Die Käfer erreichen eine Länge von etwa 10–16 Millimetern und besitzen kräftige Fühler mit keulenförmigem Ende.

Diese Art ist in großen Teilen Europas verbreitet und bewohnt vor allem Wälder, Waldränder, Parks und strukturreiche Landschaften. Wie viele Aaskäfer ernährt sich die Rothalsige Silphe überwiegend von tierischen Überresten. Dabei spielt sie eine wichtige ökologische Rolle: Sie beschleunigt die Zersetzung von Kadavern und trägt zur Rückführung von Nährstoffen in den Boden bei. Neben Aas werden auch Insektenlarven, Schnecken oder andere kleine wirbellose Tiere aufgenommen.

Die Fortpflanzung erfolgt meist in der Nähe geeigneter Nahrungsquellen. Die Larven entwickeln sich im Boden oder im Umfeld von organischem Material und durchlaufen mehrere Entwicklungsstadien, bevor sie sich verpuppen.

Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima

Die Zukunft der Rothalsigen Silphe hängt stark von der Entwicklung ihrer Lebensräume ab. Strukturreiche Wälder mit Totholz, Laubstreu und einer natürlichen Tierwelt bieten optimale Bedingungen. Intensive Forstwirtschaft, das Entfernen von Totholz oder die Vereinheitlichung von Waldstrukturen können jedoch die Lebensgrundlagen einschränken.

Der Klimawandel wirkt sich zusätzlich aus. Mildere Winter können einerseits die Überlebensrate erhöhen, andererseits verändern sich Niederschlagsmuster und Bodenfeuchtigkeit – wichtige Faktoren für Larvenentwicklung und Nahrungssuche. Auch Verschiebungen in der Tierwelt beeinflussen das Angebot an Aas und damit die Nahrungsgrundlage.

Langfristig könnte sich das Verbreitungsgebiet nach Norden oder in höhere Lagen verschieben, während lokale Populationen in trockeneren oder stark veränderten Regionen zurückgehen.

Bedrohungen durch den Menschen

Die Rothalsige Silphe ist keine klassisch „bekannte“ bedrohte Art, doch verschiedene menschliche Einflüsse wirken sich indirekt auf ihre Bestände aus:

- Lebensraumverlust durch intensive Land- und Forstwirtschaft

- Aufräummaßnahmen im Wald, bei denen Totholz und organisches Material entfernt werden

- Pestizide und Umweltgifte, die Insektenpopulationen allgemein reduzieren

- Straßenverkehr, der sowohl Kleintiere (als Nahrungsquelle) als auch die Käfer selbst gefährdet

- Rückgang der Biodiversität, der die Stabilität der Nahrungsnetze schwächt

Naturnahe "Waldpflege", das Belassen von Totholz sowie eine vielfältige Landschaftsstruktur können helfen, stabile Lebensbedingungen zu erhalten.

In der Aufnahme von Albert Meier

- Rothalsige Silphe (Oiceoptoma thoracicum) an einem Erdkrötenkadaver

Artenschutz in Franken®

Wenn Engagement zum Hindernis erklärt wird – warum Naturschutz unseren Wohlstand sichert

Die leisen Hüter unseres Wohlstands

25/26.02.2026

Ein paar Kilometer weiter kontrolliert ein Rentner Nistkästen. Andere erfassen Amphibienbestände, pflegen Streuobstwiesen oder kartieren Arten für die kommunale Planung. Sie alle tun das freiwillig und meist ohne öffentliche Aufmerksamkeit.

Wenn Bauprojekte angepasst werden müssen, wenn Ausgleichsflächen gefordert sind oder wenn auf den Schutz von Arten und Lebensräumen hingewiesen wird, fällt schnell ein Wort: Bremser. Naturschutz, so heißt es dann, verhindere Entwicklung, koste Geld und gefährde wirtschaftlichen Fortschritt.

Doch diese Sichtweise stellt die Realität auf den Kopf.

25/26.02.2026

- An einem frühen Samstagmorgen steht eine Frau knietief in einer Feuchtwiese und schneidet junge Gehölze zurück, damit seltene Pflanzen wieder Licht bekommen.

Ein paar Kilometer weiter kontrolliert ein Rentner Nistkästen. Andere erfassen Amphibienbestände, pflegen Streuobstwiesen oder kartieren Arten für die kommunale Planung. Sie alle tun das freiwillig und meist ohne öffentliche Aufmerksamkeit.

- Und doch werden genau diese Menschen immer häufiger als Problem wahrgenommen.

Wenn Bauprojekte angepasst werden müssen, wenn Ausgleichsflächen gefordert sind oder wenn auf den Schutz von Arten und Lebensräumen hingewiesen wird, fällt schnell ein Wort: Bremser. Naturschutz, so heißt es dann, verhindere Entwicklung, koste Geld und gefährde wirtschaftlichen Fortschritt.

Doch diese Sichtweise stellt die Realität auf den Kopf.

Wohlstand hat Wurzeln – und sie liegen in der Natur

Unser wirtschaftlicher Erfolg basiert auf funktionierenden Ökosystemen. Fruchtbare Böden, sauberes Wasser, stabile Landschaften, Bestäubung durch Insekten, natürliche Kühlung in Städten, Schutz vor Hochwasser und Erosion – all das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist das Ergebnis intakter Natur.

Wenn Arten verschwinden, Böden ausgelaugt werden und Landschaften ihre ökologische Stabilität verlieren, entsteht ein schleichender Verlust. Zunächst kaum sichtbar, später teuer, oft irreversibel.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht:

Was kostet Naturschutz?

Sondern:

Was kostet es, wenn wir ihn unterlassen?

Ehrenamtliche sind keine Verhinderer – sie sind Risikomanager der Gesellschaft

Menschen, die sich ehrenamtlich dem Naturschutz widmen, verfolgen kein wirtschaftliches Eigeninteresse. Sie investieren Zeit, Wissen und Engagement in etwas, das allen zugutekommt: den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen.

Sie pflegen Lebensräume, sichern Artenvorkommen, sammeln Daten, klären auf und bringen lokale Erfahrung in Planungsprozesse ein. Vor allem aber vertreten sie eine Perspektive, die im politischen und wirtschaftlichen Alltag oft unter Druck gerät: die langfristige Verantwortung.

Wo sie auf Probleme hinweisen, geht es nicht um Verhinderung. Es geht um Vorsorge. Um das Vermeiden von Schäden, die später deutlich höhere Kosten verursachen würden – ökologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich.

Kurzfristiger Gewinn gegen langfristige Stabilität

Viele Konflikte entstehen dort, wo wirtschaftliche Entscheidungen unter hohem Zeit- und Renditedruck stehen. Naturschutz erscheint dann als Hindernis. Tatsächlich macht er sichtbar, wo natürliche Grenzen erreicht sind.

Eine Entwicklung, die ihre eigenen Grundlagen zerstört, ist kein Fortschritt. Sie ist ein Verbrauch von Zukunft.

Echter Wohlstand entsteht dort, wo wirtschaftliche Nutzung und ökologische Tragfähigkeit zusammen gedacht werden. Wo Flächen nicht nur verwertet, sondern erhalten werden. Wo Wachstum nicht auf Kosten der Stabilität von morgen geht.

Ein Perspektivwechsel ist überfällig

Die ehrenamtlichen Naturschützerinnen und Naturschützer dieses Landes sind keine Gegner wirtschaftlicher Entwicklung. Sie sind ihre stillen Verbündeten. Sie arbeiten nicht gegen Fortschritt – sie arbeiten dafür, dass Fortschritt Bestand hat.

Statt sie als Hemmnis zu betrachten, sollten wir sie als das erkennen, was sie sind:

Eine Gesellschaft, die dieses Engagement abwertet, riskiert mehr als nur Artenvielfalt. Sie gefährdet die Grundlagen ihres eigenen Wohlstands.

Denn am Ende entscheidet nicht allein die Stärke unserer Wirtschaft über unsere Zukunft. Entscheidend ist, ob wir die natürlichen Systeme erhalten, von denen diese Wirtschaft – und unser Leben – abhängen.

Biologischer Wohlstand ist kein Gegenpol zum wirtschaftlichen Wohlstand.

Und diejenigen, die ihn ehrenamtlich schützen, sind keine Bremser.

Wie wertvoll dieses Engagement zu bewerten ist wird vielfach erst dann sichtbar wenn niemand mehr da ist der sich diesem Engagement verschreibt!

In der Aufnahme von Johannes Hohenegger

Unser wirtschaftlicher Erfolg basiert auf funktionierenden Ökosystemen. Fruchtbare Böden, sauberes Wasser, stabile Landschaften, Bestäubung durch Insekten, natürliche Kühlung in Städten, Schutz vor Hochwasser und Erosion – all das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist das Ergebnis intakter Natur.

Wenn Arten verschwinden, Böden ausgelaugt werden und Landschaften ihre ökologische Stabilität verlieren, entsteht ein schleichender Verlust. Zunächst kaum sichtbar, später teuer, oft irreversibel.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht:

Was kostet Naturschutz?

Sondern:

Was kostet es, wenn wir ihn unterlassen?

Ehrenamtliche sind keine Verhinderer – sie sind Risikomanager der Gesellschaft

Menschen, die sich ehrenamtlich dem Naturschutz widmen, verfolgen kein wirtschaftliches Eigeninteresse. Sie investieren Zeit, Wissen und Engagement in etwas, das allen zugutekommt: den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen.

Sie pflegen Lebensräume, sichern Artenvorkommen, sammeln Daten, klären auf und bringen lokale Erfahrung in Planungsprozesse ein. Vor allem aber vertreten sie eine Perspektive, die im politischen und wirtschaftlichen Alltag oft unter Druck gerät: die langfristige Verantwortung.

Wo sie auf Probleme hinweisen, geht es nicht um Verhinderung. Es geht um Vorsorge. Um das Vermeiden von Schäden, die später deutlich höhere Kosten verursachen würden – ökologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich.

Kurzfristiger Gewinn gegen langfristige Stabilität

Viele Konflikte entstehen dort, wo wirtschaftliche Entscheidungen unter hohem Zeit- und Renditedruck stehen. Naturschutz erscheint dann als Hindernis. Tatsächlich macht er sichtbar, wo natürliche Grenzen erreicht sind.

Eine Entwicklung, die ihre eigenen Grundlagen zerstört, ist kein Fortschritt. Sie ist ein Verbrauch von Zukunft.

Echter Wohlstand entsteht dort, wo wirtschaftliche Nutzung und ökologische Tragfähigkeit zusammen gedacht werden. Wo Flächen nicht nur verwertet, sondern erhalten werden. Wo Wachstum nicht auf Kosten der Stabilität von morgen geht.

Ein Perspektivwechsel ist überfällig

Die ehrenamtlichen Naturschützerinnen und Naturschützer dieses Landes sind keine Gegner wirtschaftlicher Entwicklung. Sie sind ihre stillen Verbündeten. Sie arbeiten nicht gegen Fortschritt – sie arbeiten dafür, dass Fortschritt Bestand hat.

Statt sie als Hemmnis zu betrachten, sollten wir sie als das erkennen, was sie sind:

- Hüter unseres Naturkapitals

- Frühwarnsystem für ökologische Risiken

- Partner für nachhaltige Planung

- Menschen, die Verantwortung über den eigenen Vorteil hinaus übernehmen

Eine Gesellschaft, die dieses Engagement abwertet, riskiert mehr als nur Artenvielfalt. Sie gefährdet die Grundlagen ihres eigenen Wohlstands.

Denn am Ende entscheidet nicht allein die Stärke unserer Wirtschaft über unsere Zukunft. Entscheidend ist, ob wir die natürlichen Systeme erhalten, von denen diese Wirtschaft – und unser Leben – abhängen.

Biologischer Wohlstand ist kein Gegenpol zum wirtschaftlichen Wohlstand.

- Er ist seine Voraussetzung.

Und diejenigen, die ihn ehrenamtlich schützen, sind keine Bremser.

- Sie sichern das, was uns morgen noch tragen soll.

Wie wertvoll dieses Engagement zu bewerten ist wird vielfach erst dann sichtbar wenn niemand mehr da ist der sich diesem Engagement verschreibt!

In der Aufnahme von Johannes Hohenegger

- Haselmaus

Artenschutz in Franken®

Kegelrobbe (Halichoerus grypus)

Die Kegelrobbe (Halichoerus grypus)

25/26.02.2026

Ihr Atem bildet kleine Wolken in der kühlen Luft. Neben ihr liegt ein Jungtier, noch mit hellem Fell, das vorsichtig die Umgebung erkundet. Möwen kreisen über dem Wasser, und mit der steigenden Flut wird die Sandbank bald verschwinden. Ruhig gleitet die Mutter schließlich ins Meer zurück – in die Welt, die ihr Zuhause und ihre Lebensgrundlage ist.

25/26.02.2026

- Der Morgennebel liegt noch über der Küste, als die ersten Wellen sanft an den Strand rollen. Auf einer Sandbank, nur wenige hundert Meter vom Ufer entfernt, hebt eine große Robbe langsam den Kopf.

Ihr Atem bildet kleine Wolken in der kühlen Luft. Neben ihr liegt ein Jungtier, noch mit hellem Fell, das vorsichtig die Umgebung erkundet. Möwen kreisen über dem Wasser, und mit der steigenden Flut wird die Sandbank bald verschwinden. Ruhig gleitet die Mutter schließlich ins Meer zurück – in die Welt, die ihr Zuhause und ihre Lebensgrundlage ist.

Artbeschreibung

Die Kegelrobbe (wissenschaftlicher Name: Halichoerus grypus) ist die größte in Europa heimische Robbenart. Ihren Namen verdankt sie der charakteristischen, kegelförmigen Kopfform, die besonders bei den Männchen deutlich ausgeprägt ist.

Typische Merkmale:

Kegelrobben leben in küstennahen Meeresgebieten des Nordatlantiks, besonders in der Nord- und Ostsee. Sie ruhen auf Sandbänken, Felsen oder abgelegenen Stränden und gehen von dort aus auf Nahrungssuche. Ihre Beute besteht hauptsächlich aus Fischen wie Hering, Dorsch oder Plattfischen. Die Jungtiere werden an Land geboren und mehrere Wochen gesäugt, bevor sie selbstständig werden.

Perspektiven bei Lebensraumveränderung und Klimawandel

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Bestände der Kegelrobbe in Teilen Europas erfreulich erholt. Schutzmaßnahmen und Jagdverbote haben dazu beigetragen, dass die Art vielerorts zurückkehrt.

Der Klimawandel und veränderte Lebensräume stellen jedoch neue Herausforderungen dar:

Langfristig hängt die Zukunft der Kegelrobbe davon ab, ob ausreichend ungestörte Küstenbereiche und stabile Nahrungsgrundlagen erhalten bleiben.

Bedrohung durch den Menschen

Trotz ihrer Erholung ist die Kegelrobbe weiterhin verschiedenen menschlichen Einflüssen ausgesetzt. Zu den wichtigsten Gefährdungen zählen:

Der Schutz störungsarmer Rückzugsorte, nachhaltige Fischerei und ein verantwortungsvoller Umgang mit den Küsten sind entscheidend, um ein dauerhaftes Zusammenleben von Mensch und Kegelrobbe zu ermöglichen.

In der Aufnahme von Axel Donning

Die Kegelrobbe (wissenschaftlicher Name: Halichoerus grypus) ist die größte in Europa heimische Robbenart. Ihren Namen verdankt sie der charakteristischen, kegelförmigen Kopfform, die besonders bei den Männchen deutlich ausgeprägt ist.

Typische Merkmale:

- Körperlänge: bis zu 2,5 Meter (Männchen), Weibchen etwas kleiner

- Gewicht: bis etwa 300 Kilogramm

- Fellfärbung: variabel – Männchen meist dunkler mit hellen Flecken, Weibchen heller mit dunklen Flecken

- Kräftiger Körperbau und große, runde Augen

Kegelrobben leben in küstennahen Meeresgebieten des Nordatlantiks, besonders in der Nord- und Ostsee. Sie ruhen auf Sandbänken, Felsen oder abgelegenen Stränden und gehen von dort aus auf Nahrungssuche. Ihre Beute besteht hauptsächlich aus Fischen wie Hering, Dorsch oder Plattfischen. Die Jungtiere werden an Land geboren und mehrere Wochen gesäugt, bevor sie selbstständig werden.

Perspektiven bei Lebensraumveränderung und Klimawandel

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Bestände der Kegelrobbe in Teilen Europas erfreulich erholt. Schutzmaßnahmen und Jagdverbote haben dazu beigetragen, dass die Art vielerorts zurückkehrt.

Der Klimawandel und veränderte Lebensräume stellen jedoch neue Herausforderungen dar:

- Steigende Meeresspiegel können wichtige Liegeplätze wie Sandbänke und Strände überfluten.

- Veränderungen der Fischbestände durch Erwärmung und Überfischung beeinflussen das Nahrungsangebot.

- Häufigere Stürme können Ruhe- und Wurfplätze zerstören oder unbrauchbar machen.

- Temperaturveränderungen können Wander- und Verbreitungsmuster beeinflussen.

Langfristig hängt die Zukunft der Kegelrobbe davon ab, ob ausreichend ungestörte Küstenbereiche und stabile Nahrungsgrundlagen erhalten bleiben.

Bedrohung durch den Menschen

Trotz ihrer Erholung ist die Kegelrobbe weiterhin verschiedenen menschlichen Einflüssen ausgesetzt. Zu den wichtigsten Gefährdungen zählen:

- Störungen durch Tourismus und Wassersport, besonders während der Wurf- und Ruhezeiten

- Beifang in Fischernetzen, der für die Tiere lebensgefährlich sein kann

- Meeresverschmutzung, einschließlich Plastik und Schadstoffe, die sich im Körper anreichern

- Konflikte mit der Fischerei, da Robben als Nahrungskonkurrenten wahrgenommen werden

- Schiffsverkehr und Unterwasserlärm, die Orientierung und Verhalten beeinträchtigen können

Der Schutz störungsarmer Rückzugsorte, nachhaltige Fischerei und ein verantwortungsvoller Umgang mit den Küsten sind entscheidend, um ein dauerhaftes Zusammenleben von Mensch und Kegelrobbe zu ermöglichen.

In der Aufnahme von Axel Donning

- Kegelrobbe beim Abtauchen ins Meer

Artenschutz in Franken®

„Kooperationsprojekt Wasseramsel – Schutz durch Partnerschaft“

Die Wasseramsel – Leben am fließenden Wasser

25/26.02.2026

Kurz nickt er mit dem Körper, als würde er das Gleichgewicht der Strömung prüfen. Dann springt er – nicht in die Luft, sondern direkt ins Wasser. Gegen die Strömung laufend, mit geöffneten Flügeln, sucht er unter den Steinen nach Nahrung. Wenige Sekunden später taucht er wieder auf, schüttelt das Gefieder und stimmt seinen klaren Gesang an. Es ist die Wasseramsel (Cinclus cinclus), eine Spezialistin für das Leben an und in schnell fließenden Gewässern.

25/26.02.2026

- An einem kühlen Frühlingsmorgen liegt feiner Nebel über dem Bach. Das Wasser gluckert zwischen Steinen hindurch, als ein kleiner, dunkel gefärbter Vogel auf einem Felsen landet.

Kurz nickt er mit dem Körper, als würde er das Gleichgewicht der Strömung prüfen. Dann springt er – nicht in die Luft, sondern direkt ins Wasser. Gegen die Strömung laufend, mit geöffneten Flügeln, sucht er unter den Steinen nach Nahrung. Wenige Sekunden später taucht er wieder auf, schüttelt das Gefieder und stimmt seinen klaren Gesang an. Es ist die Wasseramsel (Cinclus cinclus), eine Spezialistin für das Leben an und in schnell fließenden Gewässern.

Artbeschreibung

Die Wasseramsel ist ein etwa starengroßer Vogel mit gedrungenem Körperbau, kurzen Flügeln und einem relativ kurzen Schwanz. Ihr Gefieder wirkt dunkelbraun bis schiefergrau, auffällig ist der weiße Brustlatz, der sie unverwechselbar macht.

Ihr Lebensraum sind klare, sauerstoffreiche Bäche und Flüsse mit kiesigem oder steinigem Untergrund. Anders als die meisten Singvögel jagt die Wasseramsel ihre Nahrung unter Wasser. Sie frisst vor allem Insektenlarven, kleine Krebstiere und andere wirbellose Tiere. Dank dichter, wasserabweisender Federn und kräftiger Beine kann sie tauchen, gegen die Strömung laufen und sich sicher zwischen Steinen bewegen.

Für die Brut nutzt die Wasseramsel gut geschützte Plätze in unmittelbarer Gewässernähe, etwa unter Brücken, in Uferböschungen oder an Felsvorsprüngen. Das kugelförmige Nest wird sorgfältig aus Moos gebaut und mit feinerem Material ausgepolstert.

Perspektiven im Wandel von Lebensräumen und Klima

Die Zukunft der Wasseramsel hängt eng mit der Qualität ihrer Gewässer zusammen. Veränderungen durch längere Trockenperioden, häufigere Starkregen oder steigende Wassertemperaturen können ihre Lebensbedingungen deutlich beeinflussen. Niedrigwasser reduziert das Nahrungsangebot, während starke Hochwasser Nester zerstören oder Brutplätze unbrauchbar machen können.

Auch strukturelle Veränderungen an Fließgewässern – etwa Begradigungen oder der Verlust natürlicher Ufer – verringern die Vielfalt an geeigneten Brut- und Nahrungshabitaten. Gleichzeitig zeigt die Art eine gewisse Anpassungsfähigkeit, wenn ausreichend strukturreiche und saubere Gewässer vorhanden bleiben.

Bedrohungen durch den Menschen

Menschliche Eingriffe stellen eine zentrale Herausforderung dar. Gewässerverschmutzung, Uferverbauungen, Wasserkraftnutzung und die Beseitigung natürlicher Strukturen können Lebensräume verschlechtern oder fragmentieren. Freizeitnutzung an sensiblen Bachabschnitten kann während der Brutzeit zusätzlich stören.

Auch der Verlust alter Brücken, Mauern oder natürlicher Nischen nimmt der Wasseramsel geeignete Brutplätze. Der Schutz naturnaher Fließgewässer und ein rücksichtsvoller Umgang mit sensiblen Uferbereichen sind daher entscheidend für ihr langfristiges Überleben.

Unser Engagement für die Wasseramsel

Als Naturschutzorganisation setzen wir uns auch in diesem Jahr gezielt für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Wasseramsel ein. Ein Schwerpunkt liegt auf der Optimierung strukturreicher Gewässerabschnitte sowie der Sicherung geeigneter Brutplätze.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Installation spezieller Nisthilfen an geeigneten Standorten, etwa unter Brücken oder an geschützten Uferbereichen. Diese künstlichen Brutplätze können fehlende natürliche Strukturen ersetzen und den Bruterfolg deutlich verbessern.

Unsere Maßnahmen werden in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Projektpartnern umgesetzt – darunter Behörden, Gewässerunterhaltungsverbände, Kommunen und engagierte Ehrenamtliche. Gemeinsam leisten wir einen Beitrag dazu, dass die Wasseramsel auch künftig unsere Bäche und Flüsse belebt.

In der Aufnahme

Die Wasseramsel ist ein etwa starengroßer Vogel mit gedrungenem Körperbau, kurzen Flügeln und einem relativ kurzen Schwanz. Ihr Gefieder wirkt dunkelbraun bis schiefergrau, auffällig ist der weiße Brustlatz, der sie unverwechselbar macht.

Ihr Lebensraum sind klare, sauerstoffreiche Bäche und Flüsse mit kiesigem oder steinigem Untergrund. Anders als die meisten Singvögel jagt die Wasseramsel ihre Nahrung unter Wasser. Sie frisst vor allem Insektenlarven, kleine Krebstiere und andere wirbellose Tiere. Dank dichter, wasserabweisender Federn und kräftiger Beine kann sie tauchen, gegen die Strömung laufen und sich sicher zwischen Steinen bewegen.

Für die Brut nutzt die Wasseramsel gut geschützte Plätze in unmittelbarer Gewässernähe, etwa unter Brücken, in Uferböschungen oder an Felsvorsprüngen. Das kugelförmige Nest wird sorgfältig aus Moos gebaut und mit feinerem Material ausgepolstert.

Perspektiven im Wandel von Lebensräumen und Klima

Die Zukunft der Wasseramsel hängt eng mit der Qualität ihrer Gewässer zusammen. Veränderungen durch längere Trockenperioden, häufigere Starkregen oder steigende Wassertemperaturen können ihre Lebensbedingungen deutlich beeinflussen. Niedrigwasser reduziert das Nahrungsangebot, während starke Hochwasser Nester zerstören oder Brutplätze unbrauchbar machen können.

Auch strukturelle Veränderungen an Fließgewässern – etwa Begradigungen oder der Verlust natürlicher Ufer – verringern die Vielfalt an geeigneten Brut- und Nahrungshabitaten. Gleichzeitig zeigt die Art eine gewisse Anpassungsfähigkeit, wenn ausreichend strukturreiche und saubere Gewässer vorhanden bleiben.

Bedrohungen durch den Menschen

Menschliche Eingriffe stellen eine zentrale Herausforderung dar. Gewässerverschmutzung, Uferverbauungen, Wasserkraftnutzung und die Beseitigung natürlicher Strukturen können Lebensräume verschlechtern oder fragmentieren. Freizeitnutzung an sensiblen Bachabschnitten kann während der Brutzeit zusätzlich stören.

Auch der Verlust alter Brücken, Mauern oder natürlicher Nischen nimmt der Wasseramsel geeignete Brutplätze. Der Schutz naturnaher Fließgewässer und ein rücksichtsvoller Umgang mit sensiblen Uferbereichen sind daher entscheidend für ihr langfristiges Überleben.

Unser Engagement für die Wasseramsel

Als Naturschutzorganisation setzen wir uns auch in diesem Jahr gezielt für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Wasseramsel ein. Ein Schwerpunkt liegt auf der Optimierung strukturreicher Gewässerabschnitte sowie der Sicherung geeigneter Brutplätze.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Installation spezieller Nisthilfen an geeigneten Standorten, etwa unter Brücken oder an geschützten Uferbereichen. Diese künstlichen Brutplätze können fehlende natürliche Strukturen ersetzen und den Bruterfolg deutlich verbessern.

Unsere Maßnahmen werden in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Projektpartnern umgesetzt – darunter Behörden, Gewässerunterhaltungsverbände, Kommunen und engagierte Ehrenamtliche. Gemeinsam leisten wir einen Beitrag dazu, dass die Wasseramsel auch künftig unsere Bäche und Flüsse belebt.

In der Aufnahme

- Nisthilfen die sich zur nachfolgenden Montage unter z.B. Brückenkörpern anbieten, bieten einen interessanten Ansatz zur Optimierung des Fortpflanzungserfolgs, für Wasseramsel, Gebirgsstelze & Co.

Artenschutz in Franken®

Wasseramsel (Cinclus cinclus)

Die Wasseramsel – Leben am fließenden Wasser

24/25.02.2026

Kurz nickt er mit dem Körper, als würde er das Gleichgewicht der Strömung prüfen. Dann springt er – nicht in die Luft, sondern direkt ins Wasser. Gegen die Strömung laufend, mit geöffneten Flügeln, sucht er unter den Steinen nach Nahrung. Wenige Sekunden später taucht er wieder auf, schüttelt das Gefieder und stimmt seinen klaren Gesang an. Es ist die Wasseramsel (Cinclus cinclus), eine Spezialistin für das Leben an und in schnell fließenden Gewässern.

24/25.02.2026

- An einem kühlen Frühlingsmorgen liegt feiner Nebel über dem Bach. Das Wasser gluckert zwischen Steinen hindurch, als ein kleiner, dunkel gefärbter Vogel auf einem Felsen landet.

Kurz nickt er mit dem Körper, als würde er das Gleichgewicht der Strömung prüfen. Dann springt er – nicht in die Luft, sondern direkt ins Wasser. Gegen die Strömung laufend, mit geöffneten Flügeln, sucht er unter den Steinen nach Nahrung. Wenige Sekunden später taucht er wieder auf, schüttelt das Gefieder und stimmt seinen klaren Gesang an. Es ist die Wasseramsel (Cinclus cinclus), eine Spezialistin für das Leben an und in schnell fließenden Gewässern.

Artbeschreibung

Die Wasseramsel ist ein etwa starengroßer Vogel mit gedrungenem Körperbau, kurzen Flügeln und einem relativ kurzen Schwanz. Ihr Gefieder wirkt dunkelbraun bis schiefergrau, auffällig ist der weiße Brustlatz, der sie unverwechselbar macht.

Ihr Lebensraum sind klare, sauerstoffreiche Bäche und Flüsse mit kiesigem oder steinigem Untergrund. Anders als die meisten Singvögel jagt die Wasseramsel ihre Nahrung unter Wasser. Sie frisst vor allem Insektenlarven, kleine Krebstiere und andere wirbellose Tiere. Dank dichter, wasserabweisender Federn und kräftiger Beine kann sie tauchen, gegen die Strömung laufen und sich sicher zwischen Steinen bewegen.

Für die Brut nutzt die Wasseramsel gut geschützte Plätze in unmittelbarer Gewässernähe, etwa unter Brücken, in Uferböschungen oder an Felsvorsprüngen. Das kugelförmige Nest wird sorgfältig aus Moos gebaut und mit feinerem Material ausgepolstert.

Perspektiven im Wandel von Lebensräumen und Klima

Die Zukunft der Wasseramsel hängt eng mit der Qualität ihrer Gewässer zusammen. Veränderungen durch längere Trockenperioden, häufigere Starkregen oder steigende Wassertemperaturen können ihre Lebensbedingungen deutlich beeinflussen. Niedrigwasser reduziert das Nahrungsangebot, während starke Hochwasser Nester zerstören oder Brutplätze unbrauchbar machen können.

Auch strukturelle Veränderungen an Fließgewässern – etwa Begradigungen oder der Verlust natürlicher Ufer – verringern die Vielfalt an geeigneten Brut- und Nahrungshabitaten. Gleichzeitig zeigt die Art eine gewisse Anpassungsfähigkeit, wenn ausreichend strukturreiche und saubere Gewässer vorhanden bleiben.

Bedrohungen durch den Menschen

Menschliche Eingriffe stellen eine zentrale Herausforderung dar. Gewässerverschmutzung, Uferverbauungen, Wasserkraftnutzung und die Beseitigung natürlicher Strukturen können Lebensräume verschlechtern oder fragmentieren. Freizeitnutzung an sensiblen Bachabschnitten kann während der Brutzeit zusätzlich stören.

Auch der Verlust alter Brücken, Mauern oder natürlicher Nischen nimmt der Wasseramsel geeignete Brutplätze. Der Schutz naturnaher Fließgewässer und ein rücksichtsvoller Umgang mit sensiblen Uferbereichen sind daher entscheidend für ihr langfristiges Überleben.

In der Aufnahme von Andreas Gehrig

Die Wasseramsel ist ein etwa starengroßer Vogel mit gedrungenem Körperbau, kurzen Flügeln und einem relativ kurzen Schwanz. Ihr Gefieder wirkt dunkelbraun bis schiefergrau, auffällig ist der weiße Brustlatz, der sie unverwechselbar macht.

Ihr Lebensraum sind klare, sauerstoffreiche Bäche und Flüsse mit kiesigem oder steinigem Untergrund. Anders als die meisten Singvögel jagt die Wasseramsel ihre Nahrung unter Wasser. Sie frisst vor allem Insektenlarven, kleine Krebstiere und andere wirbellose Tiere. Dank dichter, wasserabweisender Federn und kräftiger Beine kann sie tauchen, gegen die Strömung laufen und sich sicher zwischen Steinen bewegen.

Für die Brut nutzt die Wasseramsel gut geschützte Plätze in unmittelbarer Gewässernähe, etwa unter Brücken, in Uferböschungen oder an Felsvorsprüngen. Das kugelförmige Nest wird sorgfältig aus Moos gebaut und mit feinerem Material ausgepolstert.

Perspektiven im Wandel von Lebensräumen und Klima

Die Zukunft der Wasseramsel hängt eng mit der Qualität ihrer Gewässer zusammen. Veränderungen durch längere Trockenperioden, häufigere Starkregen oder steigende Wassertemperaturen können ihre Lebensbedingungen deutlich beeinflussen. Niedrigwasser reduziert das Nahrungsangebot, während starke Hochwasser Nester zerstören oder Brutplätze unbrauchbar machen können.

Auch strukturelle Veränderungen an Fließgewässern – etwa Begradigungen oder der Verlust natürlicher Ufer – verringern die Vielfalt an geeigneten Brut- und Nahrungshabitaten. Gleichzeitig zeigt die Art eine gewisse Anpassungsfähigkeit, wenn ausreichend strukturreiche und saubere Gewässer vorhanden bleiben.

Bedrohungen durch den Menschen

Menschliche Eingriffe stellen eine zentrale Herausforderung dar. Gewässerverschmutzung, Uferverbauungen, Wasserkraftnutzung und die Beseitigung natürlicher Strukturen können Lebensräume verschlechtern oder fragmentieren. Freizeitnutzung an sensiblen Bachabschnitten kann während der Brutzeit zusätzlich stören.

Auch der Verlust alter Brücken, Mauern oder natürlicher Nischen nimmt der Wasseramsel geeignete Brutplätze. Der Schutz naturnaher Fließgewässer und ein rücksichtsvoller Umgang mit sensiblen Uferbereichen sind daher entscheidend für ihr langfristiges Überleben.

In der Aufnahme von Andreas Gehrig

- Wasseramsel mit Bachflohkrebs - Zu den bevorzugten Nahrungsbestandteilen der Wasseramsel zählt auch der Bachflohkrebs. Andreas Gehring ist es gelungen diese aussagekräftige Aufnahme der Nahrungsaufnahme zu erstellen.

Artenschutz in Franken®

Kleine Goldschrecke (Euthystira brachyptera)

Die Kleine Goldschrecke (Euthystira brachyptera)

24/25.02.2026

Eine kleine, goldgrün schimmernde Heuschrecke klettert nach oben und richtet sich der Sonne entgegen. Für einen Moment wirkt sie selbst wie ein Teil des Lichts. Die Wiese erwacht, doch die Kleine Goldschrecke bleibt ruhig. Ihr Leben ist unscheinbar – und gerade deshalb ein kostbarer Teil unserer Landschaft.

24/25.02.2026

- An einem warmen Julimorgen liegt Tau auf einer stillen Wiese. Zwischen Gräsern und Kräutern glitzern die Tropfen im ersten Sonnenlicht. Plötzlich bewegt sich ein Halm – vorsichtig, fast lautlos.

Eine kleine, goldgrün schimmernde Heuschrecke klettert nach oben und richtet sich der Sonne entgegen. Für einen Moment wirkt sie selbst wie ein Teil des Lichts. Die Wiese erwacht, doch die Kleine Goldschrecke bleibt ruhig. Ihr Leben ist unscheinbar – und gerade deshalb ein kostbarer Teil unserer Landschaft.

Artbeschreibung