Luchse im Steigerwald

Quellenangabe -

Mit freundlicher Genehmigung von

luchs.boehmerwaldnatur.at

Für Fremdinhalte zeichnet der Autor zuständig.

Mit freundlicher Genehmigung von

luchs.boehmerwaldnatur.at

Für Fremdinhalte zeichnet der Autor zuständig.

luchs.boehmerwaldnatur.at

Wird er eine Chance erhalten?

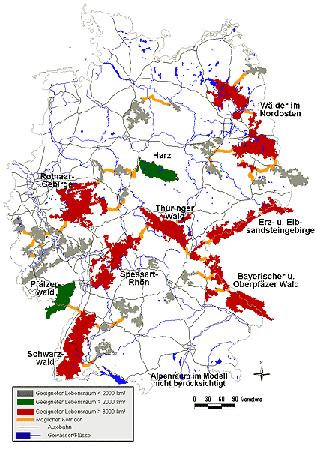

Regionen mit "Luchspotential" aktuell und zukünftig.

luchs.boehmerwaldnatur.at

Ausrottung & Rückkehr

Ausrottung …

Im österreichischen Teil des Böhmerwaldes wurde der letzte Luchs 1812 erlegt. Auf bayerischer Seite im Jahr 1846 bei Zwiesel. Im tschechischen Teil des Böhmerwaldes konnten sich Luchse dagegen noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts halten.

Die Ausrottung des Luchses erfolgte, wie auch bei Wolf und Bär, in zwei Etappen. Zuerst drängte man die Großraubtiere in für uns Menschen unzugängliche Bereiche zurück.

Dann, als auch diese Gebiete mehr und mehr durch uns Menschen genutzt wurden (zum Beispiel durch Kleinviehhaltung von Schafen und Ziegen in Waldweide, Rinderhaltung auf Hochweiden und Almen), erfolgte eine gezielte Nachstellung, um die Übergriffe auf Vieh zu verhindern.

Dabei spielte auch eine große Rolle, dass die natürlichen Beutetiere des Luchses wie Reh und Rotwild stark dezimiert waren.

Als der Luchs dann auf Nutztiere auswich, besiegelte das seine Ausrottung.

Auch die Nachfrage an Luchsfellen für die Anfertigung von Pelzmänteln trug zur Dezimierung und Ausrottung der Waldkatzen bei.

… und Rückkehr

Die Rückkehr des Luchses in die Region Böhmerwald begann in Südböhmen in den 1950er Jahren mit dem Auftauchen einzelner Luchse, die vermutlich auf natürlichem Wege aus der Slowakei zugewandert waren.

Auch im Norden Österreichs gab es in den 1960er Jahren erste Luchsbeobachtungen. "Meister Pinselohr" brachte sich damit quasi selbst ins Gespräch.

Um den Aufbau einer Population zu ermöglichen, wurden Anfang der 1970er Jahre im Bayerischen Wald einige Luchse ausgesetzt. Dieses erste Projekt scheiterte jedoch, weil es zwischen den verschiedenen Interessentengruppen nicht abgestimmt war.

Den Grundstock für die heutige Luchspopulation im Gebiet der Dreiländerregion Österreich-Deutschland-Tschechien bildeten hauptsächlich jene 17 Luchse, die in den 1980er Jahren in den slowakischen Karpaten eingefangen und schließlich im Gebiet des heutigen Šumava-Nationalparks in Südböhmen mit behördlicher Genehmigung wieder freigelassen wurden.

Anfangs besiedelten die Luchse das Gebiet sehr langsam und unauffällig. Ab 1990 breitete sich die Population zunehmend aus - auch über Grenzen hinweg.

Perspektiven

Luchs wohin?

Wir wollen dem Luchs in allen geeigneten Lebensräumen in Österreich und Mitteleuropa eine Heimat bieten.

Wie können wir dieses hochgesteckte Ziel erreichen?

Wo der Luchs heute schon lebt, müssen ihn die Menschen akzeptieren und tolerieren. Nur so kann sich eine Luchspopulation dauerhaft etablieren oder sogar ausbreiten.

Eine Ausbreitung findet dann statt, wenn abwandernde Jungtiere nur noch am Populationsrand freie Reviere finden und sich dort niederlassen.

Bei der Suche nach geeigneten Lebensräumen müssen junge Luchse viele Barrieren wie zum Beispiel Autobahnen überwinden.

Diese Barrieren müssen wir durchlässiger machen, beispielsweise mit Hilfe deckungsreicher Unterführungen oder Grünbrücken.

Wie überhaupt eine der wichtigsten zukünftigen Aufgaben die Vernetzung von Lebensräumen in Europa sein wird. Die mitteleuropäische Luchspopulation kann hier als Modell dienen.

Österreich und seine Nachbarländer sind hier besonders gefordert.

Bestandssicherung

Aufgrund der hohen Raumansprüche des Luchses sind für eine langfristige Bestandssicherung großräumige und grenzüberschreitende Schutzbemühungen notwendig. Um Inzucht vorzubeugen, muss eine Vielzahl von geeigneten Lebensräumen miteinander vernetzt werden, so dass eine ausreichend große Zahl an Luchsen miteinander in Kontakt steht und damit ein gemeinsamer Genpool gewährleistet ist.

Die drei Eckpfeiler des Luchsschutzes

Für Mitteleuropa existieren drei Konzepte, wie eine derartige Vernetzung aussehen kann.

Diese Konzepte behandeln den Böhmerwald (und rundherum) bis hin zu den Karpaten, den gesamten Alpenraum sowie die

deutschen Mittelgebirge.

Um diese Konzepte umzusetzen, kommt einer frühzeitigen Abstimmung auf nationaler und internationaler Ebene hohe Bedeutung zu. Dazu sind sowohl nationale Strategien als auch populationsbezogene und damit internationale Managementansätze notwendig.

Österreich trägt große Verantwortung

Dabei trägt Österreich eine große Verantwortung für die langfristige Sicherung des Luchsbestandes in Mitteleuropa. Mühl- und Waldviertel dienen als unverzichtbares Bindeglied zwischen den Karpaten und den Ostalpen.

Habitat und Ausbreitungsmodell - Deutschland

Eine natürliche Besiedelung der deutschen Mittelgebirge könnte über den Böhmerwald und den nordostbayerischen Raum, über den Schwarzwald und den Pfälzer Wald erfolgen.

Auch die bayerischen Alpen sind grundsätzlich von der Schweiz und Slowenien her für den Luchs erreichbar.

Dafür ist jedoch ein ausreichend großer Populationsdruck notwendig. Jungtiere müssen sich dann außerhalb der bestehenden Population Lebensräume erschließen.

Notwendig ist außerdem, dass junge Luchse diese Lebensräume überhaupt erreichen können.

Bisher noch geeignete Wanderungskorridore dürfen nicht zerschnitten, schon bestehende Barrieren wie Autobahnen oder größere deckungsarme Kulturlandschaft müssen für Luchse wieder durchlässig gemacht werden.

Steigerwald Luchsland?

Geben wir der "Pinselkatze" eine ( neue ) Chance ........

Im österreichischen Teil des Böhmerwaldes wurde der letzte Luchs 1812 erlegt. Auf bayerischer Seite im Jahr 1846 bei Zwiesel. Im tschechischen Teil des Böhmerwaldes konnten sich Luchse dagegen noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts halten.

Die Ausrottung des Luchses erfolgte, wie auch bei Wolf und Bär, in zwei Etappen. Zuerst drängte man die Großraubtiere in für uns Menschen unzugängliche Bereiche zurück.

Dann, als auch diese Gebiete mehr und mehr durch uns Menschen genutzt wurden (zum Beispiel durch Kleinviehhaltung von Schafen und Ziegen in Waldweide, Rinderhaltung auf Hochweiden und Almen), erfolgte eine gezielte Nachstellung, um die Übergriffe auf Vieh zu verhindern.

Dabei spielte auch eine große Rolle, dass die natürlichen Beutetiere des Luchses wie Reh und Rotwild stark dezimiert waren.

Als der Luchs dann auf Nutztiere auswich, besiegelte das seine Ausrottung.

Auch die Nachfrage an Luchsfellen für die Anfertigung von Pelzmänteln trug zur Dezimierung und Ausrottung der Waldkatzen bei.

… und Rückkehr

Die Rückkehr des Luchses in die Region Böhmerwald begann in Südböhmen in den 1950er Jahren mit dem Auftauchen einzelner Luchse, die vermutlich auf natürlichem Wege aus der Slowakei zugewandert waren.

Auch im Norden Österreichs gab es in den 1960er Jahren erste Luchsbeobachtungen. "Meister Pinselohr" brachte sich damit quasi selbst ins Gespräch.

Um den Aufbau einer Population zu ermöglichen, wurden Anfang der 1970er Jahre im Bayerischen Wald einige Luchse ausgesetzt. Dieses erste Projekt scheiterte jedoch, weil es zwischen den verschiedenen Interessentengruppen nicht abgestimmt war.

Den Grundstock für die heutige Luchspopulation im Gebiet der Dreiländerregion Österreich-Deutschland-Tschechien bildeten hauptsächlich jene 17 Luchse, die in den 1980er Jahren in den slowakischen Karpaten eingefangen und schließlich im Gebiet des heutigen Šumava-Nationalparks in Südböhmen mit behördlicher Genehmigung wieder freigelassen wurden.

Anfangs besiedelten die Luchse das Gebiet sehr langsam und unauffällig. Ab 1990 breitete sich die Population zunehmend aus - auch über Grenzen hinweg.

Perspektiven

Luchs wohin?

Wir wollen dem Luchs in allen geeigneten Lebensräumen in Österreich und Mitteleuropa eine Heimat bieten.

Wie können wir dieses hochgesteckte Ziel erreichen?

Wo der Luchs heute schon lebt, müssen ihn die Menschen akzeptieren und tolerieren. Nur so kann sich eine Luchspopulation dauerhaft etablieren oder sogar ausbreiten.

Eine Ausbreitung findet dann statt, wenn abwandernde Jungtiere nur noch am Populationsrand freie Reviere finden und sich dort niederlassen.

Bei der Suche nach geeigneten Lebensräumen müssen junge Luchse viele Barrieren wie zum Beispiel Autobahnen überwinden.

Diese Barrieren müssen wir durchlässiger machen, beispielsweise mit Hilfe deckungsreicher Unterführungen oder Grünbrücken.

Wie überhaupt eine der wichtigsten zukünftigen Aufgaben die Vernetzung von Lebensräumen in Europa sein wird. Die mitteleuropäische Luchspopulation kann hier als Modell dienen.

Österreich und seine Nachbarländer sind hier besonders gefordert.

Bestandssicherung

Aufgrund der hohen Raumansprüche des Luchses sind für eine langfristige Bestandssicherung großräumige und grenzüberschreitende Schutzbemühungen notwendig. Um Inzucht vorzubeugen, muss eine Vielzahl von geeigneten Lebensräumen miteinander vernetzt werden, so dass eine ausreichend große Zahl an Luchsen miteinander in Kontakt steht und damit ein gemeinsamer Genpool gewährleistet ist.

Die drei Eckpfeiler des Luchsschutzes

Für Mitteleuropa existieren drei Konzepte, wie eine derartige Vernetzung aussehen kann.

Diese Konzepte behandeln den Böhmerwald (und rundherum) bis hin zu den Karpaten, den gesamten Alpenraum sowie die

deutschen Mittelgebirge.

Um diese Konzepte umzusetzen, kommt einer frühzeitigen Abstimmung auf nationaler und internationaler Ebene hohe Bedeutung zu. Dazu sind sowohl nationale Strategien als auch populationsbezogene und damit internationale Managementansätze notwendig.

Österreich trägt große Verantwortung

Dabei trägt Österreich eine große Verantwortung für die langfristige Sicherung des Luchsbestandes in Mitteleuropa. Mühl- und Waldviertel dienen als unverzichtbares Bindeglied zwischen den Karpaten und den Ostalpen.

Habitat und Ausbreitungsmodell - Deutschland

Eine natürliche Besiedelung der deutschen Mittelgebirge könnte über den Böhmerwald und den nordostbayerischen Raum, über den Schwarzwald und den Pfälzer Wald erfolgen.

Auch die bayerischen Alpen sind grundsätzlich von der Schweiz und Slowenien her für den Luchs erreichbar.

Dafür ist jedoch ein ausreichend großer Populationsdruck notwendig. Jungtiere müssen sich dann außerhalb der bestehenden Population Lebensräume erschließen.

Notwendig ist außerdem, dass junge Luchse diese Lebensräume überhaupt erreichen können.

Bisher noch geeignete Wanderungskorridore dürfen nicht zerschnitten, schon bestehende Barrieren wie Autobahnen oder größere deckungsarme Kulturlandschaft müssen für Luchse wieder durchlässig gemacht werden.

Steigerwald Luchsland?

Geben wir der "Pinselkatze" eine ( neue ) Chance ........

Aktueller Ordner:

Luchs