BREAKING NEWS

| AiF | 02:30

Immer auf der richtigen Fährte ...

Artenschutz in Franken®

Artenschutz in Franken®

Eis und Wasser – Der stille Kreislauf des Lebens

Eis und Wasser – Der stille Kreislauf des Lebens

31.01/01.02.2026

In ihnen spiegeln sich die großen Zusammenhänge unseres Planeten: Klima, Zeit und Leben. Diese Diashow eröffnet einen Raum, in dem die leisen Prozesse der Natur sichtbar werden – Prozesse, die oft im Verborgenen wirken und doch über das Schicksal ganzer Ökosysteme entscheiden.

31.01/01.02.2026

- Eis und Wasser sind weit mehr als bloße Naturstoffe. Sie sind Gedächtnis und Bewegung, Ursprung und Zukunft zugleich.

In ihnen spiegeln sich die großen Zusammenhänge unseres Planeten: Klima, Zeit und Leben. Diese Diashow eröffnet einen Raum, in dem die leisen Prozesse der Natur sichtbar werden – Prozesse, die oft im Verborgenen wirken und doch über das Schicksal ganzer Ökosysteme entscheiden.

Eis steht für Dauer und Erinnerung.

In Gletschern, Eiskappen und Schneefeldern lagern Informationen aus vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden. Luftblasen im Eis bewahren die Atmosphäre früherer Zeiten, Schichten erzählen von warmen und kalten Phasen, von Stabilität und Umbruch. Gleichzeitig ist Eis kein starres Element. Gletscher bewegen sich langsam talwärts, knirschen, brechen und passen sich ihrer Umgebung an. Sie formen Landschaften, schleifen Gestein und schaffen Lebensräume, lange bevor der Mensch sie betritt.

Wasser ist das Element des Wandels.

Es findet seinen Weg durch jede noch so kleine Öffnung, verbindet Höhen und Tiefen, überwindet Grenzen und Distanzen. Als Quelle schenkt es Leben, als Fluss transportiert es Nährstoffe, als See speichert es Wärme, als Meer reguliert es das globale Klima. Ohne Wasser gäbe es keine Wälder, keine Tiere, keine Kulturen – und keine Zukunft.

Eis und Wasser stehen in einem engen Wechselspiel. Schnee speist Flüsse, Gletscher sichern die Wasserversorgung ganzer Regionen, Polareis beeinflusst Meeresströmungen und Wetterlagen auf der ganzen Erde. Wenn dieses Gleichgewicht ins Wanken gerät, bleiben die Folgen nicht lokal begrenzt. Das Abschmelzen von Eis verändert den Meeresspiegel, verschiebt Klimazonen und verstärkt extreme Wetterereignisse. Was fern erscheint, wirkt nah.

Die Bilder dieser Diashow machen diese Zusammenhänge erfahrbar.

Sie zeigen die stille Erhabenheit gefrorener Strukturen ebenso wie die fließende Dynamik des Wassers. Licht, Farbe und Struktur lassen erkennen, wie sensibel diese Systeme sind – und wie eng Schönheit und Verletzlichkeit miteinander verbunden sind. Jeder Tropfen, jede Eisschicht ist Teil eines globalen Gefüges.

Besonders eindrucksvoll wird sichtbar, wie schnell sich natürliche Prozesse verändern können. Rückzugsgebiete des Eises werden kleiner, Übergangszonen größer. Dort, wo einst dauerhaft Frost herrschte, entstehen neue Landschaften – oft ohne die Zeit, stabile Ökosysteme auszubilden. Wasser verliert seine Rolle als verlässlicher Speicher und wird zunehmend zum unberechenbaren Faktor.

Doch diese Diashow zeigt nicht nur Verlust, sondern auch Verantwortung.

Sie lädt dazu ein, genauer hinzusehen und die Bedeutung von Eis und Wasser neu zu begreifen. Naturschutz beginnt mit Wahrnehmung. Wer versteht, wie grundlegend diese Elemente für das Leben auf der Erde sind, erkennt auch die Dringlichkeit ihres Schutzes.

Eis und Wasser erinnern uns daran, dass die Natur keine entfernte Kulisse ist. Sie ist ein lebendiges System, in das wir eingebunden sind. Ihr Zustand spiegelt unsere Entscheidungen wider. Diese visuelle Reise ist deshalb mehr als eine Sammlung von Bildern – sie ist ein stiller Appell, das Gleichgewicht zu bewahren, bevor das Schmelzen unumkehrbar wird.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

In Gletschern, Eiskappen und Schneefeldern lagern Informationen aus vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden. Luftblasen im Eis bewahren die Atmosphäre früherer Zeiten, Schichten erzählen von warmen und kalten Phasen, von Stabilität und Umbruch. Gleichzeitig ist Eis kein starres Element. Gletscher bewegen sich langsam talwärts, knirschen, brechen und passen sich ihrer Umgebung an. Sie formen Landschaften, schleifen Gestein und schaffen Lebensräume, lange bevor der Mensch sie betritt.

Wasser ist das Element des Wandels.

Es findet seinen Weg durch jede noch so kleine Öffnung, verbindet Höhen und Tiefen, überwindet Grenzen und Distanzen. Als Quelle schenkt es Leben, als Fluss transportiert es Nährstoffe, als See speichert es Wärme, als Meer reguliert es das globale Klima. Ohne Wasser gäbe es keine Wälder, keine Tiere, keine Kulturen – und keine Zukunft.

Eis und Wasser stehen in einem engen Wechselspiel. Schnee speist Flüsse, Gletscher sichern die Wasserversorgung ganzer Regionen, Polareis beeinflusst Meeresströmungen und Wetterlagen auf der ganzen Erde. Wenn dieses Gleichgewicht ins Wanken gerät, bleiben die Folgen nicht lokal begrenzt. Das Abschmelzen von Eis verändert den Meeresspiegel, verschiebt Klimazonen und verstärkt extreme Wetterereignisse. Was fern erscheint, wirkt nah.

Die Bilder dieser Diashow machen diese Zusammenhänge erfahrbar.

Sie zeigen die stille Erhabenheit gefrorener Strukturen ebenso wie die fließende Dynamik des Wassers. Licht, Farbe und Struktur lassen erkennen, wie sensibel diese Systeme sind – und wie eng Schönheit und Verletzlichkeit miteinander verbunden sind. Jeder Tropfen, jede Eisschicht ist Teil eines globalen Gefüges.

Besonders eindrucksvoll wird sichtbar, wie schnell sich natürliche Prozesse verändern können. Rückzugsgebiete des Eises werden kleiner, Übergangszonen größer. Dort, wo einst dauerhaft Frost herrschte, entstehen neue Landschaften – oft ohne die Zeit, stabile Ökosysteme auszubilden. Wasser verliert seine Rolle als verlässlicher Speicher und wird zunehmend zum unberechenbaren Faktor.

Doch diese Diashow zeigt nicht nur Verlust, sondern auch Verantwortung.

Sie lädt dazu ein, genauer hinzusehen und die Bedeutung von Eis und Wasser neu zu begreifen. Naturschutz beginnt mit Wahrnehmung. Wer versteht, wie grundlegend diese Elemente für das Leben auf der Erde sind, erkennt auch die Dringlichkeit ihres Schutzes.

Eis und Wasser erinnern uns daran, dass die Natur keine entfernte Kulisse ist. Sie ist ein lebendiges System, in das wir eingebunden sind. Ihr Zustand spiegelt unsere Entscheidungen wider. Diese visuelle Reise ist deshalb mehr als eine Sammlung von Bildern – sie ist ein stiller Appell, das Gleichgewicht zu bewahren, bevor das Schmelzen unumkehrbar wird.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

- Eis und Wasser – Der stille Kreislauf des Lebens

Artenschutz in Franken®

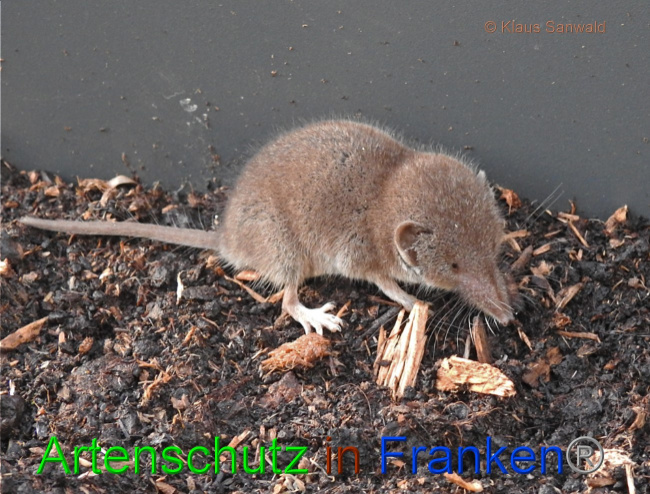

Hausratte (Rattus rattus)

Die Hausratte (Rattus rattus)

30/31.01.2026

Lautlos verschwindet er zwischen Kisten und Mauerspalten. Die Hausratte kennt diesen Ort seit Generationen. Sie lebt im Verborgenen, aufmerksam, anpassungsfähig und stets auf der Suche nach Nahrung und Schutz. Kaum jemand bemerkt sie bewusst – und doch ist sie seit Jahrhunderten ein stiller Begleiter des Menschen.

30/31.01.2026

- In der Dämmerung eines alten Hafens, dort wo Holzbohlen knarren und Seile leise im Wind schwingen, huscht ein dunkler Schatten über den Boden.

Lautlos verschwindet er zwischen Kisten und Mauerspalten. Die Hausratte kennt diesen Ort seit Generationen. Sie lebt im Verborgenen, aufmerksam, anpassungsfähig und stets auf der Suche nach Nahrung und Schutz. Kaum jemand bemerkt sie bewusst – und doch ist sie seit Jahrhunderten ein stiller Begleiter des Menschen.

Artbeschreibung: Hausratte (Rattus rattus)

Die Hausratte (Rattus rattus), auch als Schwarze Ratte oder Dachratte bekannt, gehört zur Familie der Langschwanzmäuse (Muridae). Sie ist schlanker und leichter gebaut als die Wanderratte und erreicht eine Kopf-Rumpf-Länge von etwa 16 bis 22 Zentimetern. Auffällig ist ihr langer, meist unbehaarter Schwanz, der länger als der Körper sein kann, sowie ihre großen Ohren und spitze Schnauze.

Das Fell ist variabel gefärbt und reicht von schwarz über dunkelbraun bis graubraun. Hausratten sind ausgezeichnete Kletterer und halten sich bevorzugt in höheren Gebäudeteilen auf, etwa auf Dachböden, in Zwischendecken oder Lagerhäusern. Ursprünglich stammt die Art aus den tropischen Regionen Süd- und Südostasiens, verbreitete sich jedoch durch den Seehandel weltweit.

Als Allesfresser ernährt sich die Hausratte von pflanzlicher und tierischer Nahrung, wobei sie oft Vorräte nutzt, die in menschlicher Nähe verfügbar sind. Sie ist überwiegend nachtaktiv, sehr lernfähig und zeigt ein ausgeprägtes Sozialverhalten.

Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima

Die Lebensbedingungen der Hausratte verändern sich spürbar. Moderne Bauweisen, verbesserte Hygienestandards und gezielte Schädlingskontrolle haben dazu geführt, dass die Art in vielen Regionen Europas stark zurückgegangen ist. Besonders die Konkurrenz durch die robustere Wanderratte hat ihren Bestand weiter verdrängt.

Der Klimawandel könnte diese Entwicklung jedoch teilweise umkehren. Mildere Winter und steigende Durchschnittstemperaturen begünstigen wärmeliebende Arten wie die Hausratte. Hafenstädte, Industriegebiete und dicht bebaute urbane Räume bieten weiterhin geeignete Rückzugsorte, vor allem dort, wo alte Bausubstanz erhalten bleibt.

Gleichzeitig verändern sich Handelswege, Stadtstrukturen und Nahrungsangebote, was neue Ausbreitungsmöglichkeiten schaffen kann. Ob die Hausratte künftig wieder häufiger anzutreffen sein wird, hängt stark vom Zusammenspiel aus Klimaveränderung, menschlicher Infrastruktur und gezieltem Management ab. Sicher ist: Ihre Anpassungsfähigkeit bleibt ein entscheidender Faktor für ihr Überleben.

In der Aufnahme von Helga Zinnecker

Die Hausratte (Rattus rattus), auch als Schwarze Ratte oder Dachratte bekannt, gehört zur Familie der Langschwanzmäuse (Muridae). Sie ist schlanker und leichter gebaut als die Wanderratte und erreicht eine Kopf-Rumpf-Länge von etwa 16 bis 22 Zentimetern. Auffällig ist ihr langer, meist unbehaarter Schwanz, der länger als der Körper sein kann, sowie ihre großen Ohren und spitze Schnauze.

Das Fell ist variabel gefärbt und reicht von schwarz über dunkelbraun bis graubraun. Hausratten sind ausgezeichnete Kletterer und halten sich bevorzugt in höheren Gebäudeteilen auf, etwa auf Dachböden, in Zwischendecken oder Lagerhäusern. Ursprünglich stammt die Art aus den tropischen Regionen Süd- und Südostasiens, verbreitete sich jedoch durch den Seehandel weltweit.

Als Allesfresser ernährt sich die Hausratte von pflanzlicher und tierischer Nahrung, wobei sie oft Vorräte nutzt, die in menschlicher Nähe verfügbar sind. Sie ist überwiegend nachtaktiv, sehr lernfähig und zeigt ein ausgeprägtes Sozialverhalten.

Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima

Die Lebensbedingungen der Hausratte verändern sich spürbar. Moderne Bauweisen, verbesserte Hygienestandards und gezielte Schädlingskontrolle haben dazu geführt, dass die Art in vielen Regionen Europas stark zurückgegangen ist. Besonders die Konkurrenz durch die robustere Wanderratte hat ihren Bestand weiter verdrängt.

Der Klimawandel könnte diese Entwicklung jedoch teilweise umkehren. Mildere Winter und steigende Durchschnittstemperaturen begünstigen wärmeliebende Arten wie die Hausratte. Hafenstädte, Industriegebiete und dicht bebaute urbane Räume bieten weiterhin geeignete Rückzugsorte, vor allem dort, wo alte Bausubstanz erhalten bleibt.

Gleichzeitig verändern sich Handelswege, Stadtstrukturen und Nahrungsangebote, was neue Ausbreitungsmöglichkeiten schaffen kann. Ob die Hausratte künftig wieder häufiger anzutreffen sein wird, hängt stark vom Zusammenspiel aus Klimaveränderung, menschlicher Infrastruktur und gezieltem Management ab. Sicher ist: Ihre Anpassungsfähigkeit bleibt ein entscheidender Faktor für ihr Überleben.

In der Aufnahme von Helga Zinnecker

- Junge Hausratte blickt aus dem Bau

Artenschutz in Franken®

Die Breitblättrige Lichtnelke (Silene latifolia)

Die Breitblättrige Lichtnelke (Silene latifolia)

30/31.01.2026

Nachtfalter finden nun ihren Weg zu ihr, angelockt von Duft und Helligkeit. Die Breitblättrige Lichtnelke ist keine Pflanze, die um Aufmerksamkeit buhlt. Und doch erzählt sie, wenn man innehält, eine Geschichte von Anpassung, Durchhaltevermögen und stiller Präsenz in einer sich wandelnden Landschaft.

30/31.01.2026

- In der Dämmerung eines warmen Sommerabends steht sie unscheinbar am Rand einer Wiese. Während das Licht langsam schwindet, beginnen ihre weißen Blüten zu leuchten – nicht grell, sondern sanft, fast zurückhaltend.

Nachtfalter finden nun ihren Weg zu ihr, angelockt von Duft und Helligkeit. Die Breitblättrige Lichtnelke ist keine Pflanze, die um Aufmerksamkeit buhlt. Und doch erzählt sie, wenn man innehält, eine Geschichte von Anpassung, Durchhaltevermögen und stiller Präsenz in einer sich wandelnden Landschaft.

Artbeschreibung

Die Breitblättrige Lichtnelke (Silene latifolia) gehört zur Familie der Nelkengewächse (Caryophyllaceae). Sie ist eine ausdauernde, krautige Pflanze, die Wuchshöhen von etwa 30 bis 80 Zentimetern erreichen kann. Charakteristisch sind ihre gegenständig angeordneten, eiförmig bis breit-lanzettlichen Blätter, die der Art ihren deutschen Namen verleihen.

Besonders auffällig sind die weißen, meist nachts geöffneten Blüten. Sie sind fünfzählig aufgebaut und besitzen eine leicht eingeschnittene Kronblattstruktur. Die Pflanze ist zweihäusig, das heißt, männliche und weibliche Blüten wachsen auf getrennten Individuen – ein eher seltenes Merkmal unter heimischen Wildpflanzen. Die Blütezeit erstreckt sich in der Regel von Mai bis September.

Die Breitblättrige Lichtnelke besiedelt bevorzugt nährstoffreiche Standorte wie Wegränder, Böschungen, Feldraine, Brachen und extensiv genutzte Wiesen. Sie ist in weiten Teilen Europas verbreitet und wurde auch in andere Regionen eingeführt.

Perspektive im Zeichen von Lebensraumveränderung und Klimawandel

Die Zukunft der Breitblättrigen Lichtnelke ist eng mit der Entwicklung unserer Kulturlandschaften verknüpft. Intensivierung der Landwirtschaft, häufige Mahd, der Verlust von Feldrainen sowie zunehmende Versiegelung reduzieren vielerorts geeignete Lebensräume. Gleichzeitig verändern steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster die Standortbedingungen.

Als vergleichsweise anpassungsfähige Art kann Silene latifolia zwar kurzfristig von wärmeren Bedingungen profitieren und neue Gebiete erschließen. Langfristig jedoch hängt ihr Fortbestand davon ab, ob strukturreiche Landschaften mit offenen, wenig gestörten Bereichen erhalten bleiben. Besonders die Abhängigkeit von nachtaktiven Bestäubern macht sie sensibel gegenüber Lichtverschmutzung und dem Rückgang von Insektenpopulationen.

Die Breitblättrige Lichtnelke steht damit exemplarisch für viele unscheinbare Wildpflanzen: Sie ist noch verbreitet, aber nicht selbstverständlich. Ihr Erhalt ist ein stiller Indikator dafür, wie vielfältig und lebendig unsere Landschaften auch in Zukunft sein können.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

Die Breitblättrige Lichtnelke (Silene latifolia) gehört zur Familie der Nelkengewächse (Caryophyllaceae). Sie ist eine ausdauernde, krautige Pflanze, die Wuchshöhen von etwa 30 bis 80 Zentimetern erreichen kann. Charakteristisch sind ihre gegenständig angeordneten, eiförmig bis breit-lanzettlichen Blätter, die der Art ihren deutschen Namen verleihen.

Besonders auffällig sind die weißen, meist nachts geöffneten Blüten. Sie sind fünfzählig aufgebaut und besitzen eine leicht eingeschnittene Kronblattstruktur. Die Pflanze ist zweihäusig, das heißt, männliche und weibliche Blüten wachsen auf getrennten Individuen – ein eher seltenes Merkmal unter heimischen Wildpflanzen. Die Blütezeit erstreckt sich in der Regel von Mai bis September.

Die Breitblättrige Lichtnelke besiedelt bevorzugt nährstoffreiche Standorte wie Wegränder, Böschungen, Feldraine, Brachen und extensiv genutzte Wiesen. Sie ist in weiten Teilen Europas verbreitet und wurde auch in andere Regionen eingeführt.

Perspektive im Zeichen von Lebensraumveränderung und Klimawandel

Die Zukunft der Breitblättrigen Lichtnelke ist eng mit der Entwicklung unserer Kulturlandschaften verknüpft. Intensivierung der Landwirtschaft, häufige Mahd, der Verlust von Feldrainen sowie zunehmende Versiegelung reduzieren vielerorts geeignete Lebensräume. Gleichzeitig verändern steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster die Standortbedingungen.

Als vergleichsweise anpassungsfähige Art kann Silene latifolia zwar kurzfristig von wärmeren Bedingungen profitieren und neue Gebiete erschließen. Langfristig jedoch hängt ihr Fortbestand davon ab, ob strukturreiche Landschaften mit offenen, wenig gestörten Bereichen erhalten bleiben. Besonders die Abhängigkeit von nachtaktiven Bestäubern macht sie sensibel gegenüber Lichtverschmutzung und dem Rückgang von Insektenpopulationen.

Die Breitblättrige Lichtnelke steht damit exemplarisch für viele unscheinbare Wildpflanzen: Sie ist noch verbreitet, aber nicht selbstverständlich. Ihr Erhalt ist ein stiller Indikator dafür, wie vielfältig und lebendig unsere Landschaften auch in Zukunft sein können.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

- Weiß leuchtende Blüten der Breitblättrigen Lichtnelke in der Abenddämmerung

Artenschutz in Franken®

Pilze – faszinierende Vielfalt im Verborgenen

Pilze – faszinierende Vielfalt im Verborgenen

30/31.01.2026

Dabei steht nicht die Vollständigkeit, sondern das Staunen und das Bewusstsein für ihre ökologische Bedeutung im Vordergrund. Gleichzeitig weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass eine zuverlässige Bestimmung von Pilzen allein anhand von Bildern – insbesondere für Laien – kaum möglich ist.

Viele Arten ähneln sich äußerlich stark, während entscheidende Unterscheidungsmerkmale oft nur im Detail, im Standort oder unter dem Mikroskop erkennbar sind. Als Organisation empfehlen wir daher dringend, Pilzbestimmungen stets durch ausgewiesene Fachkennerinnen und Fachkenner vornehmen zu lassen.

30/31.01.2026

- Pilze sind ein oft übersehener, aber unverzichtbarer Bestandteil unserer Ökosysteme. In dieser Diashow möchten wir die große Vielfalt heimischer Pilzarten zeigen und einen Einblick in ihre Formen, Farben und Lebensweisen geben.

Dabei steht nicht die Vollständigkeit, sondern das Staunen und das Bewusstsein für ihre ökologische Bedeutung im Vordergrund. Gleichzeitig weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass eine zuverlässige Bestimmung von Pilzen allein anhand von Bildern – insbesondere für Laien – kaum möglich ist.

Viele Arten ähneln sich äußerlich stark, während entscheidende Unterscheidungsmerkmale oft nur im Detail, im Standort oder unter dem Mikroskop erkennbar sind. Als Organisation empfehlen wir daher dringend, Pilzbestimmungen stets durch ausgewiesene Fachkennerinnen und Fachkenner vornehmen zu lassen.

Zunehmend geraten Pilzarten auch durch klimatische Veränderungen unter Druck.

Längere Trockenperioden, steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster beeinflussen das empfindliche Zusammenspiel zwischen Pilzen, Böden und ihren Symbiosepartnern wie Bäumen und Pflanzen. Einige Arten reagieren darauf besonders sensibel und gehen in ihrem Vorkommen deutlich zurück.

Ein weiterer Aspekt ist die Entnahme von Fruchtkörpern.

Auch wenn der Fruchtkörper nur einen Teil des Pilzorganismus darstellt, kann häufiges oder unsachgemäßes Sammeln – insbesondere bei seltenen Arten – zu einer Schwächung der Bestände beitragen. In Kombination mit Lebensraumveränderungen, Zerstörung von Wäldern, Bodenverdichtung und Flächenversiegelung verstärken sich diese negativen Effekte erheblich.

Mit dieser Diashow möchten wir dazu beitragen, das Verständnis für Pilze zu vertiefen und für einen respektvollen, verantwortungsvollen Umgang mit ihnen zu sensibilisieren. Der Schutz ihrer Lebensräume ist zugleich ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt insgesamt.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

Längere Trockenperioden, steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster beeinflussen das empfindliche Zusammenspiel zwischen Pilzen, Böden und ihren Symbiosepartnern wie Bäumen und Pflanzen. Einige Arten reagieren darauf besonders sensibel und gehen in ihrem Vorkommen deutlich zurück.

Ein weiterer Aspekt ist die Entnahme von Fruchtkörpern.

Auch wenn der Fruchtkörper nur einen Teil des Pilzorganismus darstellt, kann häufiges oder unsachgemäßes Sammeln – insbesondere bei seltenen Arten – zu einer Schwächung der Bestände beitragen. In Kombination mit Lebensraumveränderungen, Zerstörung von Wäldern, Bodenverdichtung und Flächenversiegelung verstärken sich diese negativen Effekte erheblich.

Mit dieser Diashow möchten wir dazu beitragen, das Verständnis für Pilze zu vertiefen und für einen respektvollen, verantwortungsvollen Umgang mit ihnen zu sensibilisieren. Der Schutz ihrer Lebensräume ist zugleich ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt insgesamt.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

- Helmlinge auf Moos

Artenschutz in Franken®

Birkhuhn (Lyrurus tetrix)

Das Birkhuhn (Lyrurus tetrix) – Zwischen Morgendunst und stillem Rückzug

29/30.01.2026

Mit den ersten Lichtstreifen des Morgens tritt ein dunkler Umriss aus dem Dunst. Federn glänzen matt, Flügel werden gespreizt, der leierförmige Schwanz hebt sich. Für einen kurzen Moment gehört dieser Platz allein dem Birkhuhn. Seit Generationen kehrt es hierher zurück – an denselben Balzplatz, zur selben Jahreszeit, im Rhythmus der Natur. Doch der Raum um es herum ist kleiner geworden, stiller, verletzlicher.

Diese Szene, einst typisch für viele Hochlagen, Moore und offene Waldlandschaften Mitteleuropas, ist heute selten geworden.

29/30.01.2026

- Noch liegt Nebel über der offenen Moorfläche. Die Luft ist kühl, fast reglos. Aus der Ferne erklingt ein leises Blubbern, ein Zischen, dann wieder Stille.

Mit den ersten Lichtstreifen des Morgens tritt ein dunkler Umriss aus dem Dunst. Federn glänzen matt, Flügel werden gespreizt, der leierförmige Schwanz hebt sich. Für einen kurzen Moment gehört dieser Platz allein dem Birkhuhn. Seit Generationen kehrt es hierher zurück – an denselben Balzplatz, zur selben Jahreszeit, im Rhythmus der Natur. Doch der Raum um es herum ist kleiner geworden, stiller, verletzlicher.

Diese Szene, einst typisch für viele Hochlagen, Moore und offene Waldlandschaften Mitteleuropas, ist heute selten geworden.

Artbeschreibung

Das Birkhuhn (Lyrurus tetrix) ist eine charakteristische Vogelart der offenen und halboffenen Landschaften Europas und Asiens. Es gehört zur Familie der Raufußhühner und ist besonders an kühle, strukturreiche Lebensräume angepasst.

Männliche Birkhühner sind unverwechselbar: Ihr schwarzes, metallisch schimmerndes Gefieder, die weißen Flügelbinden und der namensgebende, lyraförmig gebogene Schwanz machen sie vor allem während der Balz auffällig. Über den Augen erinnern leuchtend rote Hautwülste an kleine Signallichter. Weibchen, auch Birkhennen genannt, sind deutlich unauffälliger gefärbt. Ihr braun gesprenkeltes Gefieder bietet eine hervorragende Tarnung im Bodenbewuchs – ein wichtiger Schutz während der Brutzeit.

Birkhühner leben überwiegend am Boden. Ihre Nahrung besteht aus Knospen, Blättern, Beeren, Samen und im Sommer auch aus Insekten. Besonders im Winter sind sie auf bestimmte Pflanzen wie Birken, Weiden oder Zwergsträucher angewiesen. Ihre Lebensräume sind Moore, Heiden, alpine Matten, lichte Wälder und Übergangszonen zwischen Wald und Offenland.

Ein zentrales Element ihres Lebenszyklus ist die Balz. Auf traditionellen Balzplätzen treffen sich die Männchen im Frühjahr, um mit Lauten, Körperhaltung und Bewegung um die Aufmerksamkeit der Weibchen zu werben. Diese Plätze werden über viele Jahre genutzt und sind von entscheidender Bedeutung für den Fortbestand der Art.

Perspektive des Birkhuhns im Wandel von Lebensraum und Klima

Das Birkhuhn ist ein sensibler Indikator für den Zustand seiner Umwelt. Dort, wo es verschwindet, haben sich Landschaften grundlegend verändert. Die Ursachen liegen vor allem im Verlust geeigneter Lebensräume. Moore wurden entwässert, offene Flächen verbuscht oder intensiv genutzt, lichte Wälder wurden dichter, homogener und artenärmer.

Hinzu kommen zunehmende Störungen durch Freizeitaktivitäten. Wintersport, Wanderwege, Tourismus und ganzjährige Nutzung ehemals ruhiger Gebiete führen dazu, dass Rückzugsräume schrumpfen. Besonders im Winter, wenn Energie lebenswichtig ist, können Störungen für Birkhühner existenzbedrohend sein.

Der Klimawandel verstärkt diese Entwicklungen. Steigende Temperaturen verändern die Vegetation in Hochlagen, die Schneezeiten werden kürzer, Übergänge zwischen Jahreszeiten verschieben sich. Das Birkhuhn ist an kalte Winter und strukturreiche Landschaften angepasst. Wenn diese Bedingungen verschwinden, gerät sein fein abgestimmter Lebensrhythmus aus dem Gleichgewicht.

Langfristig steht das Birkhuhn vor der Herausforderung, sich in einer Landschaft zu behaupten, die immer weniger Platz für spezialisierte Arten bietet. Sein Überleben hängt davon ab, ob es gelingt, Lebensräume zu vernetzen, Störungen zu reduzieren und natürliche Prozesse wieder zuzulassen. Der Schutz des Birkhuhns ist damit immer auch ein Schutz für Moore, Berglandschaften und offene Waldstrukturen – und für die biologische Vielfalt insgesamt.

In der Aufnahme von Werner Oppermann

Das Birkhuhn (Lyrurus tetrix) ist eine charakteristische Vogelart der offenen und halboffenen Landschaften Europas und Asiens. Es gehört zur Familie der Raufußhühner und ist besonders an kühle, strukturreiche Lebensräume angepasst.

Männliche Birkhühner sind unverwechselbar: Ihr schwarzes, metallisch schimmerndes Gefieder, die weißen Flügelbinden und der namensgebende, lyraförmig gebogene Schwanz machen sie vor allem während der Balz auffällig. Über den Augen erinnern leuchtend rote Hautwülste an kleine Signallichter. Weibchen, auch Birkhennen genannt, sind deutlich unauffälliger gefärbt. Ihr braun gesprenkeltes Gefieder bietet eine hervorragende Tarnung im Bodenbewuchs – ein wichtiger Schutz während der Brutzeit.

Birkhühner leben überwiegend am Boden. Ihre Nahrung besteht aus Knospen, Blättern, Beeren, Samen und im Sommer auch aus Insekten. Besonders im Winter sind sie auf bestimmte Pflanzen wie Birken, Weiden oder Zwergsträucher angewiesen. Ihre Lebensräume sind Moore, Heiden, alpine Matten, lichte Wälder und Übergangszonen zwischen Wald und Offenland.

Ein zentrales Element ihres Lebenszyklus ist die Balz. Auf traditionellen Balzplätzen treffen sich die Männchen im Frühjahr, um mit Lauten, Körperhaltung und Bewegung um die Aufmerksamkeit der Weibchen zu werben. Diese Plätze werden über viele Jahre genutzt und sind von entscheidender Bedeutung für den Fortbestand der Art.

Perspektive des Birkhuhns im Wandel von Lebensraum und Klima

Das Birkhuhn ist ein sensibler Indikator für den Zustand seiner Umwelt. Dort, wo es verschwindet, haben sich Landschaften grundlegend verändert. Die Ursachen liegen vor allem im Verlust geeigneter Lebensräume. Moore wurden entwässert, offene Flächen verbuscht oder intensiv genutzt, lichte Wälder wurden dichter, homogener und artenärmer.

Hinzu kommen zunehmende Störungen durch Freizeitaktivitäten. Wintersport, Wanderwege, Tourismus und ganzjährige Nutzung ehemals ruhiger Gebiete führen dazu, dass Rückzugsräume schrumpfen. Besonders im Winter, wenn Energie lebenswichtig ist, können Störungen für Birkhühner existenzbedrohend sein.

Der Klimawandel verstärkt diese Entwicklungen. Steigende Temperaturen verändern die Vegetation in Hochlagen, die Schneezeiten werden kürzer, Übergänge zwischen Jahreszeiten verschieben sich. Das Birkhuhn ist an kalte Winter und strukturreiche Landschaften angepasst. Wenn diese Bedingungen verschwinden, gerät sein fein abgestimmter Lebensrhythmus aus dem Gleichgewicht.

Langfristig steht das Birkhuhn vor der Herausforderung, sich in einer Landschaft zu behaupten, die immer weniger Platz für spezialisierte Arten bietet. Sein Überleben hängt davon ab, ob es gelingt, Lebensräume zu vernetzen, Störungen zu reduzieren und natürliche Prozesse wieder zuzulassen. Der Schutz des Birkhuhns ist damit immer auch ein Schutz für Moore, Berglandschaften und offene Waldstrukturen – und für die biologische Vielfalt insgesamt.

In der Aufnahme von Werner Oppermann

- Birkhühner

Artenschutz in Franken®

Westliche Honigbiene (Apis mellifera)

Die Westliche Honigbiene (Apis mellifera)

29/30.01.2026

Die Morgensonne liegt noch flach über der Wiese, als sich eine einzelne Honigbiene aus dem Dunkel des Bienenstocks löst. Zum ersten Mal verlässt sie den schützenden Raum, in dem sie geschlüpft ist. Zögernd, dann immer sicherer, zieht sie ihre Kreise in der Luft. Der Duft von Blüten weist ihr den Weg. Was für sie ein alltäglicher Flug ist, steht sinnbildlich für ein fein abgestimmtes Zusammenspiel zwischen Insekt, Pflanze und Landschaft – ein Zusammenspiel, das zunehmend aus dem Gleichgewicht gerät.

29/30.01.2026

- Eine kurze Geschichte vom ersten Flug

Die Morgensonne liegt noch flach über der Wiese, als sich eine einzelne Honigbiene aus dem Dunkel des Bienenstocks löst. Zum ersten Mal verlässt sie den schützenden Raum, in dem sie geschlüpft ist. Zögernd, dann immer sicherer, zieht sie ihre Kreise in der Luft. Der Duft von Blüten weist ihr den Weg. Was für sie ein alltäglicher Flug ist, steht sinnbildlich für ein fein abgestimmtes Zusammenspiel zwischen Insekt, Pflanze und Landschaft – ein Zusammenspiel, das zunehmend aus dem Gleichgewicht gerät.

Artbeschreibung

Die Westliche Honigbiene (Apis mellifera) gehört zur Ordnung der Hautflügler (Hymenoptera) und zur Familie der Echten Bienen (Apidae). Sie ist eine staatenbildende Insektenart und lebt in komplex organisierten Völkern, die aus einer Königin, mehreren tausend Arbeiterinnen und – je nach Jahreszeit – Drohnen bestehen.

Honigbienen zeichnen sich durch ihren behaarten Körper, die deutlich ausgeprägten Sammelstrukturen an den Hinterbeinen und ihre ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit aus. Über den sogenannten Schwänzeltanz teilen sie ihren Artgenossinnen Informationen über Nahrungsquellen mit. Ihre Ernährung besteht überwiegend aus Nektar und Pollen, aus denen sie Honig herstellen – eine wichtige Energiequelle für das Volk.

Apis mellifera ist ursprünglich in Europa, Afrika und Teilen Westasiens heimisch und wurde durch den Menschen weltweit verbreitet. Neben ihrer Bedeutung als Honiglieferant ist sie vor allem als Bestäuberin von zentraler ökologischer und wirtschaftlicher Relevanz.

Lebensraumveränderung und Klimawandel – eine unsichere Zukunft

Die Lebensbedingungen der Westlichen Honigbiene haben sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert. Strukturreiche Landschaften, vielfältige Blühangebote und kontinuierliche Nahrungsquellen sind vielerorts zurückgegangen. Intensiv genutzte Agrarflächen, der Verlust von Wiesen, Hecken und Feldrainen sowie monotone Anbauformen schränken das Nahrungsangebot stark ein.

Der Klimawandel verstärkt diese Problematik zusätzlich. Frühere Blühzeiten, längere Trockenphasen und extreme Wetterereignisse bringen den fein abgestimmten Jahresrhythmus der Honigbienen durcheinander. Wenn Pflanzen bereits verblüht sind, bevor ein Volk seine volle Sammelstärke erreicht, entstehen Versorgungslücken. Hitzeperioden belasten die Völker, während milde Winter den natürlichen Ruhephasen entgegenwirken.

Hinzu kommen Krankheiten, Parasiten und ein insgesamt steigender Stresslevel für die Tiere. Auch wenn die Westliche Honigbiene durch menschliche Betreuung vergleichsweise präsent ist, gilt sie zunehmend als Indikatorart für den Zustand unserer Kulturlandschaft. Ihre Entwicklung spiegelt wider, wie stark ökologische Zusammenhänge unter Druck geraten sind.

Der langfristige Erhalt der Art ist daher untrennbar mit einer vielfältigen, klimaresilienten und naturnahen Landschaft verbunden. Der Schutz von Blühflächen, eine angepasste Landnutzung und ein bewusster Umgang mit natürlichen Ressourcen kommen nicht nur der Honigbiene zugute, sondern dem gesamten Ökosystem.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

Die Westliche Honigbiene (Apis mellifera) gehört zur Ordnung der Hautflügler (Hymenoptera) und zur Familie der Echten Bienen (Apidae). Sie ist eine staatenbildende Insektenart und lebt in komplex organisierten Völkern, die aus einer Königin, mehreren tausend Arbeiterinnen und – je nach Jahreszeit – Drohnen bestehen.

Honigbienen zeichnen sich durch ihren behaarten Körper, die deutlich ausgeprägten Sammelstrukturen an den Hinterbeinen und ihre ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit aus. Über den sogenannten Schwänzeltanz teilen sie ihren Artgenossinnen Informationen über Nahrungsquellen mit. Ihre Ernährung besteht überwiegend aus Nektar und Pollen, aus denen sie Honig herstellen – eine wichtige Energiequelle für das Volk.

Apis mellifera ist ursprünglich in Europa, Afrika und Teilen Westasiens heimisch und wurde durch den Menschen weltweit verbreitet. Neben ihrer Bedeutung als Honiglieferant ist sie vor allem als Bestäuberin von zentraler ökologischer und wirtschaftlicher Relevanz.

Lebensraumveränderung und Klimawandel – eine unsichere Zukunft

Die Lebensbedingungen der Westlichen Honigbiene haben sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert. Strukturreiche Landschaften, vielfältige Blühangebote und kontinuierliche Nahrungsquellen sind vielerorts zurückgegangen. Intensiv genutzte Agrarflächen, der Verlust von Wiesen, Hecken und Feldrainen sowie monotone Anbauformen schränken das Nahrungsangebot stark ein.

Der Klimawandel verstärkt diese Problematik zusätzlich. Frühere Blühzeiten, längere Trockenphasen und extreme Wetterereignisse bringen den fein abgestimmten Jahresrhythmus der Honigbienen durcheinander. Wenn Pflanzen bereits verblüht sind, bevor ein Volk seine volle Sammelstärke erreicht, entstehen Versorgungslücken. Hitzeperioden belasten die Völker, während milde Winter den natürlichen Ruhephasen entgegenwirken.

Hinzu kommen Krankheiten, Parasiten und ein insgesamt steigender Stresslevel für die Tiere. Auch wenn die Westliche Honigbiene durch menschliche Betreuung vergleichsweise präsent ist, gilt sie zunehmend als Indikatorart für den Zustand unserer Kulturlandschaft. Ihre Entwicklung spiegelt wider, wie stark ökologische Zusammenhänge unter Druck geraten sind.

Der langfristige Erhalt der Art ist daher untrennbar mit einer vielfältigen, klimaresilienten und naturnahen Landschaft verbunden. Der Schutz von Blühflächen, eine angepasste Landnutzung und ein bewusster Umgang mit natürlichen Ressourcen kommen nicht nur der Honigbiene zugute, sondern dem gesamten Ökosystem.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

- Biene auf violetter Aster

Artenschutz in Franken®

Bäume – Facetten einer stillen Präsenz

Bäume – Facetten einer stillen Präsenz

29/30.01.2026

Bäume begleiten den Menschen seit jeher. Sie prägen Landschaften, strukturieren Räume und verändern sich mit den Jahreszeiten. In dieser Diashow rücken Bäume in ihren unterschiedlichen Facetten in den Mittelpunkt – als Einzelerscheinung, als Teil eines Waldes und als prägendes Element in natürlichen wie auch gestalteten Umgebungen.

Die gezeigten Bilder widmen sich der Vielfalt der Formen und Strukturen. Mächtige Stämme, feine Zweige, ausladende Kronen und detailreiche Rinden erzählen von Wachstum, Anpassung und Zeit. Licht und Schatten verändern die Wirkung der Bäume immer wieder neu und lassen bekannte Motive in unterschiedlichen Stimmungen erscheinen.

29/30.01.2026

- Eine Diashow über Vielfalt, Form und Zeit

Bäume begleiten den Menschen seit jeher. Sie prägen Landschaften, strukturieren Räume und verändern sich mit den Jahreszeiten. In dieser Diashow rücken Bäume in ihren unterschiedlichen Facetten in den Mittelpunkt – als Einzelerscheinung, als Teil eines Waldes und als prägendes Element in natürlichen wie auch gestalteten Umgebungen.

Die gezeigten Bilder widmen sich der Vielfalt der Formen und Strukturen. Mächtige Stämme, feine Zweige, ausladende Kronen und detailreiche Rinden erzählen von Wachstum, Anpassung und Zeit. Licht und Schatten verändern die Wirkung der Bäume immer wieder neu und lassen bekannte Motive in unterschiedlichen Stimmungen erscheinen.

Ein weiterer Fokus liegt auf den jahreszeitlichen Veränderungen. Knospen, frisches Laub, volle Kronen und kahle Äste zeigen den Kreislauf des Werdens und Vergehens. Jede Phase hat ihren eigenen Charakter und macht deutlich, wie wandelbar und zugleich beständig Bäume sind.

Die Diashow betrachtet Bäume aus verschiedenen Perspektiven.

Nahaufnahmen lenken den Blick auf Details, während weite Einstellungen ihre Bedeutung im Raum sichtbar machen. So entsteht ein vielschichtiges Bild, das sowohl Ruhe als auch Dynamik vermittelt.

Ziel der Bilderserie ist es, die Aufmerksamkeit auf die oft selbstverständliche Präsenz von Bäumen zu lenken. Sie lädt dazu ein, genauer hinzusehen und die Vielfalt wahrzunehmen, die in jedem einzelnen Baum steckt. Die Diashow versteht sich als visuelle Annäherung an ein Thema, das Natur, Zeit und Umgebung miteinander verbindet.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

Die Diashow betrachtet Bäume aus verschiedenen Perspektiven.

Nahaufnahmen lenken den Blick auf Details, während weite Einstellungen ihre Bedeutung im Raum sichtbar machen. So entsteht ein vielschichtiges Bild, das sowohl Ruhe als auch Dynamik vermittelt.

Ziel der Bilderserie ist es, die Aufmerksamkeit auf die oft selbstverständliche Präsenz von Bäumen zu lenken. Sie lädt dazu ein, genauer hinzusehen und die Vielfalt wahrzunehmen, die in jedem einzelnen Baum steckt. Die Diashow versteht sich als visuelle Annäherung an ein Thema, das Natur, Zeit und Umgebung miteinander verbindet.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

- Baum Impressionen

Artenschutz in Franken®

Hecken und Feldgehölze – grüne Lebensadern unserer Landschaft

Hecken und Feldgehölze – grüne Lebensadern unserer Landschaft

28/29.01.2026

Als verbindende Elemente zwischen verschiedenen Lebensräumen sind sie unverzichtbar für den Erhalt der biologischen Vielfalt.

Hotspots der Artenvielfalt

In Hecken und Feldgehölzen finden zahlreiche Tier- und Pflanzenarten Nahrung, Schutz und Fortpflanzungsmöglichkeiten. Vögel nutzen sie als Brut- und Rastplätze, Säugetiere wie Igel oder Haselmäuse als Rückzugsraum, während Insekten – darunter Wildbienen, Schmetterlinge und Käfer – auf das vielfältige Blüten- und Strukturangebot angewiesen sind. Auch viele Pflanzenarten, Moose und Flechten profitieren von den unterschiedlichen Licht-, Feuchte- und Bodenverhältnissen.

28/29.01.2026

- Hecken und Feldgehölze gehören zu den artenreichsten Strukturen unserer Kulturlandschaft. Sie prägen seit Jahrhunderten Felder, Wiesen und Wege und erfüllen dabei eine Vielzahl ökologischer Funktionen.

Als verbindende Elemente zwischen verschiedenen Lebensräumen sind sie unverzichtbar für den Erhalt der biologischen Vielfalt.

Hotspots der Artenvielfalt

In Hecken und Feldgehölzen finden zahlreiche Tier- und Pflanzenarten Nahrung, Schutz und Fortpflanzungsmöglichkeiten. Vögel nutzen sie als Brut- und Rastplätze, Säugetiere wie Igel oder Haselmäuse als Rückzugsraum, während Insekten – darunter Wildbienen, Schmetterlinge und Käfer – auf das vielfältige Blüten- und Strukturangebot angewiesen sind. Auch viele Pflanzenarten, Moose und Flechten profitieren von den unterschiedlichen Licht-, Feuchte- und Bodenverhältnissen.

Darüber hinaus wirken Hecken als Wanderkorridore, die es Arten ermöglichen, zwischen einzelnen Lebensräumen zu wechseln. Gerade in einer zunehmend zerschnittenen Landschaft sind diese Verbindungen von entscheidender Bedeutung.

Akute Gefährdung wertvoller Strukturen

Trotz ihres hohen ökologischen Wertes sind Hecken und Feldgehölze heute stark gefährdet. In den vergangenen Jahrzehnten gingen große Teile dieser Strukturen verloren oder wurden stark beeinträchtigt. Ursachen dafür sind vor allem die Intensivierung der Landwirtschaft, Flurbereinigung, Flächenversiegelung sowie der Ausbau von Verkehrs- und Siedlungsflächen.

Auch eine unsachgemäße oder zu häufige Pflege stellt ein Problem dar. Radikale Rückschnitte, das Entfernen von Alt- und Totholz oder das Schneiden während der Brutzeit zerstören wichtige Lebensräume. Hinzu kommt der Eintrag von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln aus angrenzenden Flächen, der die Artenzusammensetzung nachhaltig verändert.

Auswirkungen des Klimawandels

Der Klimawandel stellt Hecken und Feldgehölze vor zusätzliche Herausforderungen. Längere Trockenperioden, steigende Temperaturen und zunehmende Wetterextreme setzen vor allem jungen Gehölzen und flach wurzelnden Arten zu. Die Artenzusammensetzung kann sich verschieben, während empfindliche Strauch- und Baumarten zurückgedrängt werden.

Gleichzeitig verlieren Hecken ihre wichtige Funktion als Klimapuffer, wenn sie geschwächt oder ausgedünnt werden. Intakte Gehölzstrukturen tragen zur Kühlung der Landschaft bei, speichern Kohlenstoff, schützen Böden vor Erosion und mindern die Auswirkungen von Starkregen.

Wie Hecken und Feldgehölze nachhaltig gesichert werden können

Der langfristige Erhalt dieser wertvollen Lebensräume erfordert gemeinsames Handeln. Wichtig sind der Schutz bestehender Hecken, eine fachgerechte und zeitlich angepasste Pflege sowie die Neuanlage strukturreicher Gehölze mit standortheimischen Arten. Breite Hecken mit unterschiedlichen Höhen, Alt- und Totholzanteilen sowie Krautsäumen bieten besonders vielen Arten einen Lebensraum.

Auch jede und jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten: durch die Unterstützung von Naturschutzprojekten, das Anlegen heimischer Hecken im eigenen Umfeld, eine naturnahe Gartengestaltung oder durch Bewusstsein und Rücksicht im Umgang mit der Landschaft.

Hecken und Feldgehölze sind weit mehr als landschaftliche Elemente – sie sind lebenswichtige Rückzugsräume, Klimaschützer und Vernetzer der Natur. Ihr Schutz ist ein zentraler Baustein für den Erhalt der Artenvielfalt und eine lebenswerte Landschaft für kommende Generationen.

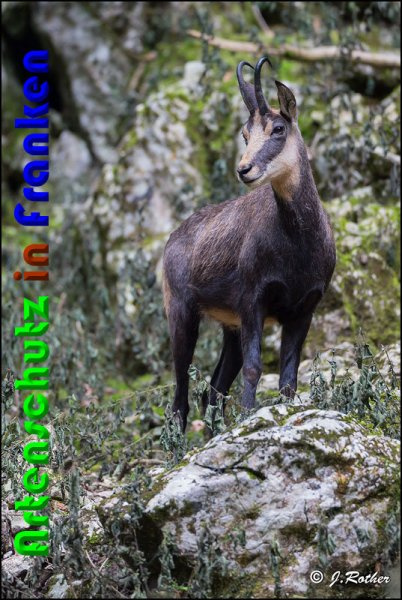

In der Aufnahme von Johannes Rother

Akute Gefährdung wertvoller Strukturen

Trotz ihres hohen ökologischen Wertes sind Hecken und Feldgehölze heute stark gefährdet. In den vergangenen Jahrzehnten gingen große Teile dieser Strukturen verloren oder wurden stark beeinträchtigt. Ursachen dafür sind vor allem die Intensivierung der Landwirtschaft, Flurbereinigung, Flächenversiegelung sowie der Ausbau von Verkehrs- und Siedlungsflächen.

Auch eine unsachgemäße oder zu häufige Pflege stellt ein Problem dar. Radikale Rückschnitte, das Entfernen von Alt- und Totholz oder das Schneiden während der Brutzeit zerstören wichtige Lebensräume. Hinzu kommt der Eintrag von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln aus angrenzenden Flächen, der die Artenzusammensetzung nachhaltig verändert.

Auswirkungen des Klimawandels

Der Klimawandel stellt Hecken und Feldgehölze vor zusätzliche Herausforderungen. Längere Trockenperioden, steigende Temperaturen und zunehmende Wetterextreme setzen vor allem jungen Gehölzen und flach wurzelnden Arten zu. Die Artenzusammensetzung kann sich verschieben, während empfindliche Strauch- und Baumarten zurückgedrängt werden.

Gleichzeitig verlieren Hecken ihre wichtige Funktion als Klimapuffer, wenn sie geschwächt oder ausgedünnt werden. Intakte Gehölzstrukturen tragen zur Kühlung der Landschaft bei, speichern Kohlenstoff, schützen Böden vor Erosion und mindern die Auswirkungen von Starkregen.

Wie Hecken und Feldgehölze nachhaltig gesichert werden können

Der langfristige Erhalt dieser wertvollen Lebensräume erfordert gemeinsames Handeln. Wichtig sind der Schutz bestehender Hecken, eine fachgerechte und zeitlich angepasste Pflege sowie die Neuanlage strukturreicher Gehölze mit standortheimischen Arten. Breite Hecken mit unterschiedlichen Höhen, Alt- und Totholzanteilen sowie Krautsäumen bieten besonders vielen Arten einen Lebensraum.

Auch jede und jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten: durch die Unterstützung von Naturschutzprojekten, das Anlegen heimischer Hecken im eigenen Umfeld, eine naturnahe Gartengestaltung oder durch Bewusstsein und Rücksicht im Umgang mit der Landschaft.

Hecken und Feldgehölze sind weit mehr als landschaftliche Elemente – sie sind lebenswichtige Rückzugsräume, Klimaschützer und Vernetzer der Natur. Ihr Schutz ist ein zentraler Baustein für den Erhalt der Artenvielfalt und eine lebenswerte Landschaft für kommende Generationen.

In der Aufnahme von Johannes Rother

- Neuntöter im Regen

Artenschutz in Franken®

Blätter – Zweige – Regentropfen

Blätter – Zweige – Regentropfen

28/29.01.2026

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die eine besondere Wirkung entfalten. Ein einzelnes Blatt, ein feiner Zweig, ein Regentropfen, der kurz innehält, bevor er fällt. In dieser Diashow rücken solche unscheinbaren Details in den Mittelpunkt und machen sichtbar, was im Alltag leicht übersehen wird.

Die gezeigten Bilder fangen Momentaufnahmen aus der Natur ein, in denen Formen, Strukturen und Licht eine zentrale Rolle spielen. Blätter zeigen ihre Maserungen, Zweige zeichnen feine Linien in den Raum, und Regentropfen verbinden beide zu flüchtigen Augenblicken. Dabei entsteht ein Wechselspiel aus Ruhe und Bewegung, aus Nähe und Distanz.

28/29.01.2026

- Eine Diashow stiller Naturmomente

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die eine besondere Wirkung entfalten. Ein einzelnes Blatt, ein feiner Zweig, ein Regentropfen, der kurz innehält, bevor er fällt. In dieser Diashow rücken solche unscheinbaren Details in den Mittelpunkt und machen sichtbar, was im Alltag leicht übersehen wird.

Die gezeigten Bilder fangen Momentaufnahmen aus der Natur ein, in denen Formen, Strukturen und Licht eine zentrale Rolle spielen. Blätter zeigen ihre Maserungen, Zweige zeichnen feine Linien in den Raum, und Regentropfen verbinden beide zu flüchtigen Augenblicken. Dabei entsteht ein Wechselspiel aus Ruhe und Bewegung, aus Nähe und Distanz.

Regentropfen verändern die Wahrnehmung der Umgebung.

Sie legen sich auf Oberflächen, bündeln Licht und lassen Farben intensiver erscheinen. Auf Blättern sammeln sie sich in kleinen Perlen, an Zweigen folgen sie natürlichen Linien. Jeder Tropfen erzählt von Vergänglichkeit und von dem ständigen Wandel in der Natur.

Die Diashow versteht sich als Einladung zum bewussten Hinschauen. Sie zeigt keine spektakulären Szenen, sondern konzentriert sich auf einfache Motive, die durch ihre Reduktion wirken. Durch die Abfolge der Bilder entsteht ein ruhiger Rhythmus, der Zeit lässt für Beobachtung und eigene Gedanken.

Blätter, Zweige und Regentropfen bilden dabei ein gemeinsames Thema: Sie stehen für Verbindung, Wachstum und Veränderung. In ihrer Kombination zeigen sie, wie eng einzelne Elemente der Natur miteinander verknüpft sind. Die Diashow macht diese Zusammenhänge sichtbar und eröffnet neue Perspektiven auf vertraute Motive.

Ob als kurze Auszeit oder als bewusster Rundgang durch natürliche Details – diese Bilderserie lädt dazu ein, den Blick zu verlangsamen und die leisen Eindrücke der Natur wahrzunehmen.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

Sie legen sich auf Oberflächen, bündeln Licht und lassen Farben intensiver erscheinen. Auf Blättern sammeln sie sich in kleinen Perlen, an Zweigen folgen sie natürlichen Linien. Jeder Tropfen erzählt von Vergänglichkeit und von dem ständigen Wandel in der Natur.

Die Diashow versteht sich als Einladung zum bewussten Hinschauen. Sie zeigt keine spektakulären Szenen, sondern konzentriert sich auf einfache Motive, die durch ihre Reduktion wirken. Durch die Abfolge der Bilder entsteht ein ruhiger Rhythmus, der Zeit lässt für Beobachtung und eigene Gedanken.

Blätter, Zweige und Regentropfen bilden dabei ein gemeinsames Thema: Sie stehen für Verbindung, Wachstum und Veränderung. In ihrer Kombination zeigen sie, wie eng einzelne Elemente der Natur miteinander verknüpft sind. Die Diashow macht diese Zusammenhänge sichtbar und eröffnet neue Perspektiven auf vertraute Motive.

Ob als kurze Auszeit oder als bewusster Rundgang durch natürliche Details – diese Bilderserie lädt dazu ein, den Blick zu verlangsamen und die leisen Eindrücke der Natur wahrzunehmen.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

- Grünes Blatt im Sonnenlicht mit vielen Wasserperlen

Artenschutz in Franken®

Aurorafalter (Anthocharis cardamines)

Der Aurorafalter (Anthocharis cardamines)

28/29.01.2026

An einem kühlen Frühlingsmorgen, wenn der Tau noch auf den Wiesen liegt und die Sonne vorsichtig über den Horizont steigt, flattert ein kleiner Schmetterling über die ersten blühenden Pflanzen. Seine weißen Flügel leuchten im Licht, durchzogen von auffälligen orangefarbenen Spitzen.

Für einen kurzen Augenblick scheint er stillzustehen, als wolle er prüfen, ob der Winter wirklich vorbei ist. Es ist der Aurorafalter – ein Bote des Frühlings, der jedes Jahr neu zeigt, dass das Leben zurückkehrt.

28/29.01.2026

- Ein Frühlingsmoment

An einem kühlen Frühlingsmorgen, wenn der Tau noch auf den Wiesen liegt und die Sonne vorsichtig über den Horizont steigt, flattert ein kleiner Schmetterling über die ersten blühenden Pflanzen. Seine weißen Flügel leuchten im Licht, durchzogen von auffälligen orangefarbenen Spitzen.

Für einen kurzen Augenblick scheint er stillzustehen, als wolle er prüfen, ob der Winter wirklich vorbei ist. Es ist der Aurorafalter – ein Bote des Frühlings, der jedes Jahr neu zeigt, dass das Leben zurückkehrt.

Artbeschreibung

Der Aurorafalter (Anthocharis cardamines) gehört zur Familie der Weißlinge (Pieridae) und ist in weiten Teilen Europas verbreitet. Besonders auffällig sind die Männchen mit ihren leuchtend orange gefärbten Flügelspitzen, die an einen Sonnenaufgang erinnern. Die Weibchen sind schlichter gefärbt und besitzen überwiegend weiße Flügel mit dunklen Zeichnungen. Beide Geschlechter zeigen auf der Flügelunterseite ein marmoriertes Grün-Weiß-Muster, das ihnen eine hervorragende Tarnung in der Vegetation bietet.

Der Aurorafalter bevorzugt halboffene Landschaften wie feuchte Wiesen, Waldränder, Bachufer und naturnahe Gärten. Seine Raupen ernähren sich hauptsächlich von Kreuzblütlern wie Wiesenschaumkraut oder Knoblauchsrauke. Die Art bildet in der Regel nur eine Generation pro Jahr aus und überwintert als Puppe, gut verborgen in der Vegetation.

Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima

Die Zukunft des Aurorafalters ist eng mit dem Zustand seiner Lebensräume verknüpft. Durch intensive Landwirtschaft, den Rückgang artenreicher Wiesen und die zunehmende Versiegelung von Flächen gehen wichtige Nahrungs- und Entwicklungsräume verloren. Besonders problematisch ist das Verschwinden der spezifischen Futterpflanzen, auf die die Raupen angewiesen sind.

Der Klimawandel stellt eine zusätzliche Herausforderung dar. Frühere Frühlinge können dazu führen, dass Falter schlüpfen, bevor ausreichend Nahrungspflanzen verfügbar sind. Gleichzeitig können extreme Wetterereignisse wie lange Trockenperioden oder Starkregen die empfindlichen Entwicklungsstadien beeinträchtigen. Dennoch zeigt der Aurorafalter auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit, indem er neue Lebensräume erschließt, wenn geeignete Bedingungen vorhanden sind.

Der Schutz strukturreicher Landschaften, der Erhalt heimischer Blühpflanzen und eine naturnahe Gestaltung von Grünflächen können dazu beitragen, dem Aurorafalter auch in Zukunft einen Platz in unserer Umwelt zu sichern. So bleibt er weiterhin ein leuchtendes Zeichen des Frühlings und ein Indikator für die Gesundheit unserer Landschaften.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

Der Aurorafalter (Anthocharis cardamines) gehört zur Familie der Weißlinge (Pieridae) und ist in weiten Teilen Europas verbreitet. Besonders auffällig sind die Männchen mit ihren leuchtend orange gefärbten Flügelspitzen, die an einen Sonnenaufgang erinnern. Die Weibchen sind schlichter gefärbt und besitzen überwiegend weiße Flügel mit dunklen Zeichnungen. Beide Geschlechter zeigen auf der Flügelunterseite ein marmoriertes Grün-Weiß-Muster, das ihnen eine hervorragende Tarnung in der Vegetation bietet.

Der Aurorafalter bevorzugt halboffene Landschaften wie feuchte Wiesen, Waldränder, Bachufer und naturnahe Gärten. Seine Raupen ernähren sich hauptsächlich von Kreuzblütlern wie Wiesenschaumkraut oder Knoblauchsrauke. Die Art bildet in der Regel nur eine Generation pro Jahr aus und überwintert als Puppe, gut verborgen in der Vegetation.

Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima

Die Zukunft des Aurorafalters ist eng mit dem Zustand seiner Lebensräume verknüpft. Durch intensive Landwirtschaft, den Rückgang artenreicher Wiesen und die zunehmende Versiegelung von Flächen gehen wichtige Nahrungs- und Entwicklungsräume verloren. Besonders problematisch ist das Verschwinden der spezifischen Futterpflanzen, auf die die Raupen angewiesen sind.

Der Klimawandel stellt eine zusätzliche Herausforderung dar. Frühere Frühlinge können dazu führen, dass Falter schlüpfen, bevor ausreichend Nahrungspflanzen verfügbar sind. Gleichzeitig können extreme Wetterereignisse wie lange Trockenperioden oder Starkregen die empfindlichen Entwicklungsstadien beeinträchtigen. Dennoch zeigt der Aurorafalter auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit, indem er neue Lebensräume erschließt, wenn geeignete Bedingungen vorhanden sind.

Der Schutz strukturreicher Landschaften, der Erhalt heimischer Blühpflanzen und eine naturnahe Gestaltung von Grünflächen können dazu beitragen, dem Aurorafalter auch in Zukunft einen Platz in unserer Umwelt zu sichern. So bleibt er weiterhin ein leuchtendes Zeichen des Frühlings und ein Indikator für die Gesundheit unserer Landschaften.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

- Männlicher Aurorafalter mit leuchtend orangefarbenen Flügelspitzen auf einer Frühlingsblüte

Artenschutz in Franken®

Amphibienwanderung – eine lebenswichtige und gefährliche Reise

Amphibienwanderung – eine lebenswichtige und gefährliche Reise

27/28.01.2026

Frösche, Kröten und Molche verlassen ihre Winterquartiere und machen sich – oft bei Einbruch der Dunkelheit und bei feuchtem Wetter – auf den Weg zu den Gewässern, in denen sie selbst geboren wurden. Diese meist unscheinbare Wanderung ist für den Fortbestand vieler Arten unverzichtbar, stellt die Tiere jedoch vor enorme Herausforderungen.

27/28.01.2026

- In den kommenden Wochen beginnt erneut eines der bedeutendsten Naturereignisse des Jahres: die Massenwanderung heimischer Amphibien zu ihren Laichplätzen.

Frösche, Kröten und Molche verlassen ihre Winterquartiere und machen sich – oft bei Einbruch der Dunkelheit und bei feuchtem Wetter – auf den Weg zu den Gewässern, in denen sie selbst geboren wurden. Diese meist unscheinbare Wanderung ist für den Fortbestand vieler Arten unverzichtbar, stellt die Tiere jedoch vor enorme Herausforderungen.

Gefahren auf dem Weg zu den Laichgewässern

Während ihrer Wanderung sind Amphibien zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Eine der größten Bedrohungen ist der Straßenverkehr. Straßen und Wege schneiden traditionelle Wanderrouten und führen jedes Jahr zum Tod unzähliger Tiere. Besonders in warmen, regnerischen Nächten kommt es zu hohen Verlusten, wenn ganze Populationen gleichzeitig unterwegs sind.

Weitere Risiken ergeben sich durch die Zerschneidung und Verarmung der Landschaft. Versiegelte Flächen, Bebauung, intensive Landwirtschaft sowie Entwässerungsgräben oder Bordsteine erschweren oder verhindern das Erreichen der Laichgewässer. Viele Tiere bleiben in ungeeigneten Lebensräumen zurück oder sterben an Erschöpfung und Austrocknung.

Amphibien unter Druck: Klimawandel und Lebensraumverlust

Die ohnehin angespannte Situation wird durch den Klimawandel weiter verschärft. Veränderte Niederschlagsmuster, zunehmende Trockenperioden und steigende Temperaturen wirken sich direkt auf Amphibien aus, die auf feuchte Lebensräume angewiesen sind. Laichgewässer trocknen früher aus oder entstehen gar nicht mehr, während extreme Wetterereignisse die empfindlichen Entwicklungsstadien von Eiern und Kaulquappen gefährden.

Gleichzeitig geht der Verlust geeigneter Lebensräume ungebremst weiter. Naturnahe Feuchtgebiete, Tümpel, Gräben und Auenlandschaften verschwinden oder werden stark verändert. Auch der Rückgang strukturreicher Landschaften mit Hecken, Wiesen und kleinen Waldflächen nimmt Amphibien wichtige Rückzugs-, Nahrungs- und Überwinterungsräume. Viele Populationen werden dadurch isoliert und langfristig geschwächt.

Die große Bedeutung von Amphibien für das Ökosystem

Amphibien erfüllen eine zentrale Rolle in unseren Ökosystemen. Als Bindeglied zwischen Wasser- und Landlebensräumen sind sie wichtige Bestandteile beider Lebensräume. Sie regulieren Insektenbestände, indem sie große Mengen an Mücken, Fliegen und anderen Wirbellosen fressen, und tragen so zu einem natürlichen Gleichgewicht bei.

Gleichzeitig dienen Amphibien selbst als Nahrungsquelle für zahlreiche Tierarten, darunter Vögel, Säugetiere, Reptilien und Fische. Ihr Rückgang wirkt sich daher auf ganze Nahrungsketten aus. Zudem gelten Amphibien als wichtige Bioindikatoren: Aufgrund ihrer durchlässigen Haut und ihrer komplexen Lebensweise reagieren sie besonders sensibel auf Umweltveränderungen. Ihr Zustand liefert wertvolle Hinweise auf die Qualität von Lebensräumen und den allgemeinen Zustand der Umwelt.

Schutz und Verantwortung

Der Schutz wandernder Amphibien ist daher nicht nur Artenschutz, sondern auch aktiver Naturschutz für ganze Ökosysteme. Temporäre Schutzzäune, Amphibientunnel, die Pflege von Laichgewässern sowie Rücksichtnahme im Straßenverkehr können dazu beitragen, Verluste deutlich zu reduzieren. Ebenso wichtig ist der langfristige Erhalt und die Wiederherstellung geeigneter Lebensräume.

Die Amphibienwanderung macht jedes Jahr aufs Neue sichtbar, wie eng Natur und menschliche Nutzung miteinander verwoben sind – und wie wichtig verantwortungsvolles Handeln ist, um diese faszinierenden und unverzichtbaren Tiere auch für kommende Generationen zu bewahren.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

Während ihrer Wanderung sind Amphibien zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Eine der größten Bedrohungen ist der Straßenverkehr. Straßen und Wege schneiden traditionelle Wanderrouten und führen jedes Jahr zum Tod unzähliger Tiere. Besonders in warmen, regnerischen Nächten kommt es zu hohen Verlusten, wenn ganze Populationen gleichzeitig unterwegs sind.

Weitere Risiken ergeben sich durch die Zerschneidung und Verarmung der Landschaft. Versiegelte Flächen, Bebauung, intensive Landwirtschaft sowie Entwässerungsgräben oder Bordsteine erschweren oder verhindern das Erreichen der Laichgewässer. Viele Tiere bleiben in ungeeigneten Lebensräumen zurück oder sterben an Erschöpfung und Austrocknung.

Amphibien unter Druck: Klimawandel und Lebensraumverlust

Die ohnehin angespannte Situation wird durch den Klimawandel weiter verschärft. Veränderte Niederschlagsmuster, zunehmende Trockenperioden und steigende Temperaturen wirken sich direkt auf Amphibien aus, die auf feuchte Lebensräume angewiesen sind. Laichgewässer trocknen früher aus oder entstehen gar nicht mehr, während extreme Wetterereignisse die empfindlichen Entwicklungsstadien von Eiern und Kaulquappen gefährden.

Gleichzeitig geht der Verlust geeigneter Lebensräume ungebremst weiter. Naturnahe Feuchtgebiete, Tümpel, Gräben und Auenlandschaften verschwinden oder werden stark verändert. Auch der Rückgang strukturreicher Landschaften mit Hecken, Wiesen und kleinen Waldflächen nimmt Amphibien wichtige Rückzugs-, Nahrungs- und Überwinterungsräume. Viele Populationen werden dadurch isoliert und langfristig geschwächt.

Die große Bedeutung von Amphibien für das Ökosystem

Amphibien erfüllen eine zentrale Rolle in unseren Ökosystemen. Als Bindeglied zwischen Wasser- und Landlebensräumen sind sie wichtige Bestandteile beider Lebensräume. Sie regulieren Insektenbestände, indem sie große Mengen an Mücken, Fliegen und anderen Wirbellosen fressen, und tragen so zu einem natürlichen Gleichgewicht bei.

Gleichzeitig dienen Amphibien selbst als Nahrungsquelle für zahlreiche Tierarten, darunter Vögel, Säugetiere, Reptilien und Fische. Ihr Rückgang wirkt sich daher auf ganze Nahrungsketten aus. Zudem gelten Amphibien als wichtige Bioindikatoren: Aufgrund ihrer durchlässigen Haut und ihrer komplexen Lebensweise reagieren sie besonders sensibel auf Umweltveränderungen. Ihr Zustand liefert wertvolle Hinweise auf die Qualität von Lebensräumen und den allgemeinen Zustand der Umwelt.

Schutz und Verantwortung

Der Schutz wandernder Amphibien ist daher nicht nur Artenschutz, sondern auch aktiver Naturschutz für ganze Ökosysteme. Temporäre Schutzzäune, Amphibientunnel, die Pflege von Laichgewässern sowie Rücksichtnahme im Straßenverkehr können dazu beitragen, Verluste deutlich zu reduzieren. Ebenso wichtig ist der langfristige Erhalt und die Wiederherstellung geeigneter Lebensräume.

Die Amphibienwanderung macht jedes Jahr aufs Neue sichtbar, wie eng Natur und menschliche Nutzung miteinander verwoben sind – und wie wichtig verantwortungsvolles Handeln ist, um diese faszinierenden und unverzichtbaren Tiere auch für kommende Generationen zu bewahren.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

- Erdkrötenpaar auf dem Weg zum Laichgewässer

Artenschutz in Franken®

Gemeiner Efeu (Hedera helix)

Der Gemeine Efeu (Hedera helix)

27/28.01.2026

Zunächst unscheinbar, kaum beachtet, tastete er sich vorsichtig über den rauen Untergrund. Jahr für Jahr kam ein weiteres Blatt hinzu, dann noch eines. Während um ihn herum Menschen kamen und gingen, Häuser renoviert und Wege neu gepflastert wurden, blieb der Efeu. Er wuchs langsam, aber stetig, passte sich an, fand Halt in kleinsten Ritzen und verband schließlich Mauer, Boden und Baum zu einem grünen Geflecht. So erzählt der Efeu nicht von Eile, sondern von Beständigkeit.

27/28.01.2026

- An einer alten Steinmauer, die schon viele Winter und Sommer gesehen hat, begann vor langer Zeit ein einzelner Trieb zu wachsen.

Zunächst unscheinbar, kaum beachtet, tastete er sich vorsichtig über den rauen Untergrund. Jahr für Jahr kam ein weiteres Blatt hinzu, dann noch eines. Während um ihn herum Menschen kamen und gingen, Häuser renoviert und Wege neu gepflastert wurden, blieb der Efeu. Er wuchs langsam, aber stetig, passte sich an, fand Halt in kleinsten Ritzen und verband schließlich Mauer, Boden und Baum zu einem grünen Geflecht. So erzählt der Efeu nicht von Eile, sondern von Beständigkeit.

Artbeschreibung

Der Gemeine Efeu, auch Gewöhnlicher Efeu oder kurz Efeu genannt (Hedera helix), ist eine immergrüne Kletterpflanze aus der Familie der Araliengewächse. Er ist in weiten Teilen Europas heimisch und gehört zu den bekanntesten Wildpflanzen unserer Kulturlandschaft. Seine Fähigkeit, Mauern, Bäume und Felsen zu erklimmen, macht ihn unverwechselbar.

Charakteristisch sind seine ledrigen, dunkelgrünen Blätter, die je nach Entwicklungsphase unterschiedlich geformt sind. Während die Jugendform meist gelappte Blätter zeigt, entwickeln ältere, blühfähige Triebe eher ungelappte, eiförmige Blätter. Diese Besonderheit ist ein typisches Merkmal des Efeus.

Der Efeu haftet sich mithilfe kleiner Haftwurzeln an Oberflächen, ohne dabei aktiv in das Material einzudringen. Er ist eine langlebige Pflanze, die mehrere Jahrzehnte alt werden kann. Besonders bemerkenswert ist seine Blütezeit: Der Efeu blüht spät im Jahr, meist im Herbst, und bietet damit eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten, wenn andere Pflanzen bereits verblüht sind. Die dunklen Beeren reifen im Frühjahr und dienen verschiedenen Vogelarten als Nahrung.

Lebensraum und ökologische Bedeutung

Der Gemeine Efeu ist äußerst anpassungsfähig. Er wächst in Wäldern, Parks, Gärten, an Gebäuden und auf Friedhöfen. Er bevorzugt schattige bis halbschattige Standorte, kommt jedoch auch mit sonnigeren Lagen zurecht, sofern ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist.

Ökologisch spielt der Efeu eine wichtige Rolle. Er bietet Schutz, Nahrung und Lebensraum für zahlreiche Tierarten. Insekten nutzen seine Blüten, Vögel finden Nistplätze im dichten Blattwerk, und Kleinsäuger profitieren von der Struktur und dem Mikroklima, das der Efeu schafft.

Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima

Durch Veränderungen der Lebensräume und den fortschreitenden Klimawandel steht auch der Gemeine Efeu vor neuen Herausforderungen. Steigende Temperaturen und mildere Winter können seine Ausbreitung begünstigen, insbesondere in städtischen Räumen. Gleichzeitig führen längere Trockenperioden und Extremwetterereignisse dazu, dass der Wasserstress für die Pflanze zunimmt, vor allem an exponierten Standorten.

In Städten könnte der Efeu künftig eine noch größere Rolle spielen. Als immergrüne Pflanze trägt er zur Verbesserung des Mikroklimas bei, bindet Staub und kann Fassaden beschatten. In naturnahen Lebensräumen hingegen hängt seine Zukunft stark davon ab, wie Wälder bewirtschaftet und Grünflächen erhalten werden.

Langfristig zeigt der Gemeine Efeu, wie anpassungsfähig manche Pflanzenarten sind. Seine Fähigkeit, sich neuen Bedingungen anzupassen, macht ihn zu einem stillen Begleiter des Wandels. Gleichzeitig erinnert er daran, wie wichtig vielfältige und stabile Lebensräume sind, damit auch robuste Arten dauerhaft bestehen können.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

Der Gemeine Efeu, auch Gewöhnlicher Efeu oder kurz Efeu genannt (Hedera helix), ist eine immergrüne Kletterpflanze aus der Familie der Araliengewächse. Er ist in weiten Teilen Europas heimisch und gehört zu den bekanntesten Wildpflanzen unserer Kulturlandschaft. Seine Fähigkeit, Mauern, Bäume und Felsen zu erklimmen, macht ihn unverwechselbar.

Charakteristisch sind seine ledrigen, dunkelgrünen Blätter, die je nach Entwicklungsphase unterschiedlich geformt sind. Während die Jugendform meist gelappte Blätter zeigt, entwickeln ältere, blühfähige Triebe eher ungelappte, eiförmige Blätter. Diese Besonderheit ist ein typisches Merkmal des Efeus.

Der Efeu haftet sich mithilfe kleiner Haftwurzeln an Oberflächen, ohne dabei aktiv in das Material einzudringen. Er ist eine langlebige Pflanze, die mehrere Jahrzehnte alt werden kann. Besonders bemerkenswert ist seine Blütezeit: Der Efeu blüht spät im Jahr, meist im Herbst, und bietet damit eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten, wenn andere Pflanzen bereits verblüht sind. Die dunklen Beeren reifen im Frühjahr und dienen verschiedenen Vogelarten als Nahrung.

Lebensraum und ökologische Bedeutung

Der Gemeine Efeu ist äußerst anpassungsfähig. Er wächst in Wäldern, Parks, Gärten, an Gebäuden und auf Friedhöfen. Er bevorzugt schattige bis halbschattige Standorte, kommt jedoch auch mit sonnigeren Lagen zurecht, sofern ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist.

Ökologisch spielt der Efeu eine wichtige Rolle. Er bietet Schutz, Nahrung und Lebensraum für zahlreiche Tierarten. Insekten nutzen seine Blüten, Vögel finden Nistplätze im dichten Blattwerk, und Kleinsäuger profitieren von der Struktur und dem Mikroklima, das der Efeu schafft.

Perspektive im Wandel von Lebensraum und Klima

Durch Veränderungen der Lebensräume und den fortschreitenden Klimawandel steht auch der Gemeine Efeu vor neuen Herausforderungen. Steigende Temperaturen und mildere Winter können seine Ausbreitung begünstigen, insbesondere in städtischen Räumen. Gleichzeitig führen längere Trockenperioden und Extremwetterereignisse dazu, dass der Wasserstress für die Pflanze zunimmt, vor allem an exponierten Standorten.

In Städten könnte der Efeu künftig eine noch größere Rolle spielen. Als immergrüne Pflanze trägt er zur Verbesserung des Mikroklimas bei, bindet Staub und kann Fassaden beschatten. In naturnahen Lebensräumen hingegen hängt seine Zukunft stark davon ab, wie Wälder bewirtschaftet und Grünflächen erhalten werden.

Langfristig zeigt der Gemeine Efeu, wie anpassungsfähig manche Pflanzenarten sind. Seine Fähigkeit, sich neuen Bedingungen anzupassen, macht ihn zu einem stillen Begleiter des Wandels. Gleichzeitig erinnert er daran, wie wichtig vielfältige und stabile Lebensräume sind, damit auch robuste Arten dauerhaft bestehen können.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

- Junger Efeu mit alter Kastanie

Artenschutz in Franken®

Acker-Witwenblume (Knautia arvensis)

Die Acker-Witwenblume (Knautia arvensis)

27/28.01.2026

An einem warmen Sommertag, wenn die Felder in der Ferne flimmern und das Gras am Wegesrand leise raschelt, steht sie oft unauffällig zwischen Gräsern und Kräutern: die Acker-Witwenblume. Während Bienen und Schmetterlinge von Blüte zu Blüte ziehen, bietet sie ihnen verlässlich Nahrung.

Generationen von Insekten haben hier Rast gemacht, ohne dass viele Menschen Notiz davon nahmen. Doch gerade diese stille Beständigkeit macht die Acker-Witwenblume zu einem besonderen Bestandteil unserer Kulturlandschaft.

27/28.01.2026

- Eine kleine Geschichte vom Feldrand

An einem warmen Sommertag, wenn die Felder in der Ferne flimmern und das Gras am Wegesrand leise raschelt, steht sie oft unauffällig zwischen Gräsern und Kräutern: die Acker-Witwenblume. Während Bienen und Schmetterlinge von Blüte zu Blüte ziehen, bietet sie ihnen verlässlich Nahrung.

Generationen von Insekten haben hier Rast gemacht, ohne dass viele Menschen Notiz davon nahmen. Doch gerade diese stille Beständigkeit macht die Acker-Witwenblume zu einem besonderen Bestandteil unserer Kulturlandschaft.

Artbeschreibung

Die Acker-Witwenblume (Knautia arvensis) ist eine ausdauernde, krautige Pflanze aus der Familie der Geißblattgewächse. Sie erreicht meist Wuchshöhen zwischen 30 und 80 Zentimetern. Charakteristisch sind ihre hellvioletten bis bläulich-violetten Blütenköpfe, die aus vielen kleinen Einzelblüten bestehen und auf langen, schlanken Stängeln sitzen.

Die Blütezeit erstreckt sich in der Regel von Juni bis in den Herbst. Die tief eingeschnittenen Grundblätter bilden eine Rosette, während die Stängelblätter schmaler und weniger stark gelappt sind. Die Acker-Witwenblume bevorzugt sonnige Standorte mit nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Böden und ist typisch für Wiesen, Feldraine, Wegränder und extensiv genutztes Grünland.

Ökologisch ist die Art von großer Bedeutung: Sie dient zahlreichen Wildbienen, Schmetterlingen und anderen Insekten als wichtige Nahrungsquelle und trägt damit wesentlich zur Förderung der Artenvielfalt bei.

Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima

In den letzten Jahrzehnten hat sich der Lebensraum der Acker-Witwenblume deutlich verändert. Intensive Landwirtschaft, häufige Mahd, der Verlust von Feldrainen sowie der steigende Nährstoffeintrag in Böden führen dazu, dass konkurrenzstarke Pflanzen zunehmen und lichtliebende Arten wie die Acker-Witwenblume zunehmend verdrängt werden.

Der Klimawandel bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich. Längere Trockenperioden, veränderte Niederschlagsmuster und Extremwetterereignisse beeinflussen Wachstum und Blütezeit. Gleichzeitig besitzt die Acker-Witwenblume eine gewisse Anpassungsfähigkeit: Ihre tiefer reichenden Wurzeln helfen ihr, auch trockene Phasen zu überstehen, sofern geeignete Standorte erhalten bleiben.

Die Zukunft der Acker-Witwenblume hängt daher maßgeblich vom Erhalt und der Förderung strukturreicher, extensiv genutzter Lebensräume ab. Blühstreifen, artenreiche Wiesen und naturnahe Randbereiche können wichtige Rückzugsorte darstellen. Wo ihr Raum gegeben wird, bleibt die Acker-Witwenblume ein fester Bestandteil unserer Landschaft – und ein stiller Verbündeter im Kampf gegen den Rückgang der Insektenvielfalt.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

Die Acker-Witwenblume (Knautia arvensis) ist eine ausdauernde, krautige Pflanze aus der Familie der Geißblattgewächse. Sie erreicht meist Wuchshöhen zwischen 30 und 80 Zentimetern. Charakteristisch sind ihre hellvioletten bis bläulich-violetten Blütenköpfe, die aus vielen kleinen Einzelblüten bestehen und auf langen, schlanken Stängeln sitzen.

Die Blütezeit erstreckt sich in der Regel von Juni bis in den Herbst. Die tief eingeschnittenen Grundblätter bilden eine Rosette, während die Stängelblätter schmaler und weniger stark gelappt sind. Die Acker-Witwenblume bevorzugt sonnige Standorte mit nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Böden und ist typisch für Wiesen, Feldraine, Wegränder und extensiv genutztes Grünland.

Ökologisch ist die Art von großer Bedeutung: Sie dient zahlreichen Wildbienen, Schmetterlingen und anderen Insekten als wichtige Nahrungsquelle und trägt damit wesentlich zur Förderung der Artenvielfalt bei.

Perspektiven im Wandel von Lebensraum und Klima

In den letzten Jahrzehnten hat sich der Lebensraum der Acker-Witwenblume deutlich verändert. Intensive Landwirtschaft, häufige Mahd, der Verlust von Feldrainen sowie der steigende Nährstoffeintrag in Böden führen dazu, dass konkurrenzstarke Pflanzen zunehmen und lichtliebende Arten wie die Acker-Witwenblume zunehmend verdrängt werden.

Der Klimawandel bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich. Längere Trockenperioden, veränderte Niederschlagsmuster und Extremwetterereignisse beeinflussen Wachstum und Blütezeit. Gleichzeitig besitzt die Acker-Witwenblume eine gewisse Anpassungsfähigkeit: Ihre tiefer reichenden Wurzeln helfen ihr, auch trockene Phasen zu überstehen, sofern geeignete Standorte erhalten bleiben.

Die Zukunft der Acker-Witwenblume hängt daher maßgeblich vom Erhalt und der Förderung strukturreicher, extensiv genutzter Lebensräume ab. Blühstreifen, artenreiche Wiesen und naturnahe Randbereiche können wichtige Rückzugsorte darstellen. Wo ihr Raum gegeben wird, bleibt die Acker-Witwenblume ein fester Bestandteil unserer Landschaft – und ein stiller Verbündeter im Kampf gegen den Rückgang der Insektenvielfalt.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

- Blühende Acker-Witwenblume

Artenschutz in Franken®

Impressionen Winter 2026

Impressionen Winter 2026

Der Winter 2026 steht für eine Jahreszeit voller Gegensätze und besonderer Stimmungen.

Wenn die Temperaturen sinken und die Landschaft zur Ruhe kommt, entstehen Momente, die im Alltag oft nur flüchtig wahrgenommen werden. Diese Diashow lädt dazu ein, genau diese Augenblicke festzuhalten und aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.

- 26/27.01.2026

Der Winter 2026 steht für eine Jahreszeit voller Gegensätze und besonderer Stimmungen.

Wenn die Temperaturen sinken und die Landschaft zur Ruhe kommt, entstehen Momente, die im Alltag oft nur flüchtig wahrgenommen werden. Diese Diashow lädt dazu ein, genau diese Augenblicke festzuhalten und aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.

Winterliche Szenen zeichnen sich durch ihre Klarheit und Schlichtheit aus.

Schneebedeckte Flächen, vereiste Details und das gedämpfte Licht der kurzen Tage verleihen der Umgebung eine besondere Atmosphäre. Farben wirken zurückhaltender, Formen treten deutlicher hervor und die Natur zeigt sich reduziert, aber zugleich ausdrucksstark. In dieser Reduktion liegt eine eigene Schönheit, die Raum für Ruhe und Konzentration schafft.

Die hier gezeigten Impressionen spiegeln unterschiedliche Facetten des Winters 2026 wider. Mal sind es weite Landschaften, die durch ihre Stille beeindrucken, mal kleine Details, die erst auf den zweiten Blick ihre Wirkung entfalten. Spuren im Schnee, Lichtreflexionen auf Eisflächen oder der Kontrast zwischen Himmel und Boden erzählen von Bewegung, Vergänglichkeit und Beständigkeit zugleich.

Der Winter verändert nicht nur die Natur, sondern auch die Wahrnehmung.

Geräusche werden gedämpft, Abläufe verlangsamen sich, und der Blick richtet sich stärker auf das Wesentliche. Genau diese Wirkung greift die Diashow auf. Sie versteht sich nicht als vollständige Darstellung, sondern als Sammlung von Eindrücken, die Raum für eigene Gedanken und Interpretationen lassen.

Jedes Bild steht für einen Moment, der den Charakter der kalten Jahreszeit widerspiegelt. Zusammen ergeben sie ein Gesamtbild, das den Winter 2026 nicht festlegt, sondern erlebbar macht.

Ob als kurze Pause im Alltag oder als gezielter Rundgang durch winterliche Szenen – die Impressionen bieten unterschiedliche Zugänge und laden dazu ein, den Winter aus neuen Blickwinkeln zu entdecken.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

Schneebedeckte Flächen, vereiste Details und das gedämpfte Licht der kurzen Tage verleihen der Umgebung eine besondere Atmosphäre. Farben wirken zurückhaltender, Formen treten deutlicher hervor und die Natur zeigt sich reduziert, aber zugleich ausdrucksstark. In dieser Reduktion liegt eine eigene Schönheit, die Raum für Ruhe und Konzentration schafft.

Die hier gezeigten Impressionen spiegeln unterschiedliche Facetten des Winters 2026 wider. Mal sind es weite Landschaften, die durch ihre Stille beeindrucken, mal kleine Details, die erst auf den zweiten Blick ihre Wirkung entfalten. Spuren im Schnee, Lichtreflexionen auf Eisflächen oder der Kontrast zwischen Himmel und Boden erzählen von Bewegung, Vergänglichkeit und Beständigkeit zugleich.

Der Winter verändert nicht nur die Natur, sondern auch die Wahrnehmung.

Geräusche werden gedämpft, Abläufe verlangsamen sich, und der Blick richtet sich stärker auf das Wesentliche. Genau diese Wirkung greift die Diashow auf. Sie versteht sich nicht als vollständige Darstellung, sondern als Sammlung von Eindrücken, die Raum für eigene Gedanken und Interpretationen lassen.

Jedes Bild steht für einen Moment, der den Charakter der kalten Jahreszeit widerspiegelt. Zusammen ergeben sie ein Gesamtbild, das den Winter 2026 nicht festlegt, sondern erlebbar macht.

Ob als kurze Pause im Alltag oder als gezielter Rundgang durch winterliche Szenen – die Impressionen bieten unterschiedliche Zugänge und laden dazu ein, den Winter aus neuen Blickwinkeln zu entdecken.

In der Aufnahme von Dieter Zinßer

- Winterimpressionen

Artenschutz in Franken®

Marderhund (Nyctereutes procyonoides)

Der Marderhund (Nyctereutes procyonoides)

26/27.01.2026

Der Nebel liegt tief über der feuchten Wiese, als sich am Rand des Waldes eine gedrungene Gestalt bewegt. Vorsichtig setzt sie Pfote vor Pfote, die Nase dicht über dem Boden. Für einen Moment hält das Tier inne, lauscht, dann verschwindet es lautlos im Unterholz.