Sie befinden sich hier:

Aktuelles

>

Aktuelle Themen

>

Aktuelles Archiv (Best of)

>

Archiv 2011

>

Juli 2011

>

Viele Vögel sind nicht mehr da 20.07.2011

Viele Vögel sind nicht mehr da 20.07.2011

Viele Vögel sind nicht mehr da

Der Ornithologe Winfried Potrykus vergleicht das Vorkommen von Vogelarten mit der Verbreitung um 1900. Das Ergebnis ist ernüchternd. Auch im Bamberger Land sind viele Spezies ausgestorben. Ausnahme ist der Kiebitz.

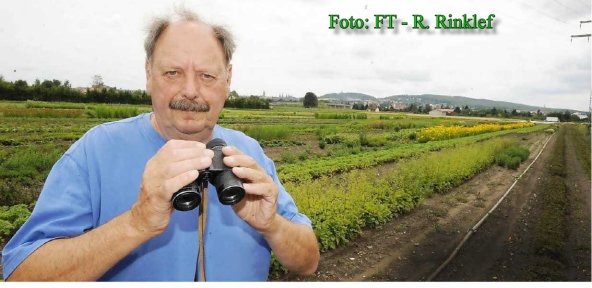

Bamberg - Winfried Potrykus kneift die Augen zusammen und blickt von der viel befahrenen Kronacher Straße durch seinen Feldstecher nach Norden. Kein Zweifel: Der auffällig schöne Vogel, der mit schaukelnden Bewegungen über dem Gärtnerland segelt, ist ein Kiebitz.

Noch vor Jahren hätte man kein Aufhebens um eine Entdeckung dieser Art gemacht. Jeder kannte den Wiesenbrüter von Ausflügen in die Umgebung. Der taubengroße Vogel mit dem charakteristischen Haubensporn galt als Allerweltsart.

Das ist lange her. Eine Zählung in diesem Jahr belegt den Verlust: Fast das gesamte Bamberger Umland ist mittlerweile kiebitzfrei. Nur vier Brutpaare wurden in der Mainaue zwischen Hallstadt und Baunach sowie im Itzgrund mit seinen feuchten Wiesen beobachtet. Umso erstaunlicher war das, was sich vor den Augen von Potrykus in Bambergs Gärtnerland abspielte. Eine kleine Kolonie, immerhin sieben Paare hatten sich im Frühjahr im Beregnungsgebiet Bamberg-Nord niedergelassen. Dort, wo seit Generationen intensiver Gartenbau betrieben wird, leben die letzten einer fast verschollenen Art. In Expertenkreisen ist das eine kleine Sensation. Denn der Vogel mit dem metallisch glänzenden Gefieder zählt zu den hoch gefährdeten Arten auf der Roten Liste. Um 85 Prozent sind seine Brutbestände in Deutschland seit 1980 zurückgegangen. Auch in Bamberg: „1948 wurden am Flugplatz noch 28 Kiebitz-Brutpaare gezählt“, sagt Potrykus. Heute gibt es im Gärtnerland das wohl größte lokale Vorkommen in ganz Westoberfranken.

Zumindest für die Bamberger Gärtner ist die Existenz des Kiebitzes in ihrer Flur nichts Ungewöhnliches. Gemüsebauer Pankraz Deuber kennt den Vogel mit dem durchdringenden Schrei von Kindesbeinen an. Ein auffälliger Vogel und „ganz schön aggressiv, wenn es um die Jungen geht“, sagt Deuber.

Doch warum hat sich der Kiebitz ausgerechnet das Bamberger Gärtnerland als Rückzugsort gewählt, eine seit alters stark genutzte Kulturfläche? Für Andreas von Lindeiner, Vogelfachmann des Landesbunds für Vogelschutz, verhalten sich die Kiebitze nicht anders als andere Kulturfolger: „Sie reagieren auf den zunehmenden Mangel an lückigen Feuchtwiesen und gehen dorthin, wo sie am meisten Nahrung finden. Deshalb steht ihr Verlust auch für den Verlust an Lebensräumen. “

Im Gärtnerland, so scheint es, haben die Kiebitze seit Generationen einen Ersatz gefunden, der mit seinem häufigen Wechsel der Kulturen, dem Mosaik aus offenen und bewachsenen Stellen ihren Bedürfnissen entgegenkommt. Zudem gibt es weniger natürliche Feinde und es wird regelmäßig beregnet: Ein Paradies für Vögel, die gerne Würmer fressen.

Auch Jürgen Gerdes, Biologe im Umweltamt der Stadt Bamberg, beobachtet seit Jahren das Kiebitz-Vorkommen an der Kronacher Straße. Für ihn ist ihre Existenz ein Beweis für die These, dass strukturreiche Stadtrandgebiete die offene Feldflur als Refugium seltener Arten mittlerweile abgehängt haben – ein Fall von tierischer Landflucht: „Gerade die spezialisierten Arten haben es schwer mit der hochtechnisierten Landwirtschaft.“

Das Überleben der Kiebitze unter dem Schutz der Bamberger Gärtner ist nur die gute Seite einer Untersuchung mit ansonsten erschreckenden Ergebnissen. Winfried Potrykus vergleicht die Verbreitung von Vogelarten, wie sie heute im Raum Bamberg vorkommen, mit jenen, die der Wissenschaftler Alois Ries in Bamberg kurz nach 1900 vorfand. Die Gegenüberstellung zeigt: Viele Spezies, die früher hier lebten, sind mittlerweile von der Bildfläche verschwunden: Auerhuhn, Steinkauz, Wiedehopf, aber auch Wachtelkönig, Braunkehlchen, Grauammer und Zwergrohrdommel gehören zu den Verlierern im Bamberger Land. Selbst die früher in großer Zahl vorkommende Feldlerche macht sich zunehmend rar. „Der Vergleich mit dem massenhaften Artensterben in den Weltmeeren ist nicht übertrieben“, findet Biologe Potrykus. „Bei uns vor der Haustüre passiert genau das Gleiche.“

Die Gründe für den Rückgang vieler Vogelarten sind längst kein Geheimnis mehr: Ausgeräumte Fluren, massenhafter Dünger- und Pestizideinsatz, der früh im Jahr erfolgende Einsatz großer Maschinen, die mit der Ernte auch sämtliche Kleinstlebewesen regelrecht absaugen – all das verschlechtert die Lebensbedingungen vieler Vogelarten.

Und im Unterschied zu früher gibt es kaum noch Refugien, die schwach oder gar nicht genutzt sind. Ein scheinbarer Widerspruch: Grüne fette Fluren suggerieren ein intaktes Landschaftsbild, sind aber lebensfeindliches Terrain beispielsweise für Wiesenbrüter wie den Kiebitz. Die Vögel finden kein Futter mehr, sie dringen nicht einmal mehr auf den Boden durch: „Das ist, wie wenn ein Hubschrauber versucht, in einem Fichtenwald zu landen“, sagt Potrykus.

Für die gelisteten Darstellungen trägt der Autor die redaktionelle Verantwortung.

Die Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz im Steigerwald

Quellenangabe: Fränkischer Tag / Bamberg / Autor: Michael Wehner Foto: Ronald Rinklef| 20.07.2011 | www.infranken.de

Der Ornithologe Winfried Potrykus vergleicht das Vorkommen von Vogelarten mit der Verbreitung um 1900. Das Ergebnis ist ernüchternd. Auch im Bamberger Land sind viele Spezies ausgestorben. Ausnahme ist der Kiebitz.

Bamberg - Winfried Potrykus kneift die Augen zusammen und blickt von der viel befahrenen Kronacher Straße durch seinen Feldstecher nach Norden. Kein Zweifel: Der auffällig schöne Vogel, der mit schaukelnden Bewegungen über dem Gärtnerland segelt, ist ein Kiebitz.

Noch vor Jahren hätte man kein Aufhebens um eine Entdeckung dieser Art gemacht. Jeder kannte den Wiesenbrüter von Ausflügen in die Umgebung. Der taubengroße Vogel mit dem charakteristischen Haubensporn galt als Allerweltsart.

Das ist lange her. Eine Zählung in diesem Jahr belegt den Verlust: Fast das gesamte Bamberger Umland ist mittlerweile kiebitzfrei. Nur vier Brutpaare wurden in der Mainaue zwischen Hallstadt und Baunach sowie im Itzgrund mit seinen feuchten Wiesen beobachtet. Umso erstaunlicher war das, was sich vor den Augen von Potrykus in Bambergs Gärtnerland abspielte. Eine kleine Kolonie, immerhin sieben Paare hatten sich im Frühjahr im Beregnungsgebiet Bamberg-Nord niedergelassen. Dort, wo seit Generationen intensiver Gartenbau betrieben wird, leben die letzten einer fast verschollenen Art. In Expertenkreisen ist das eine kleine Sensation. Denn der Vogel mit dem metallisch glänzenden Gefieder zählt zu den hoch gefährdeten Arten auf der Roten Liste. Um 85 Prozent sind seine Brutbestände in Deutschland seit 1980 zurückgegangen. Auch in Bamberg: „1948 wurden am Flugplatz noch 28 Kiebitz-Brutpaare gezählt“, sagt Potrykus. Heute gibt es im Gärtnerland das wohl größte lokale Vorkommen in ganz Westoberfranken.

Zumindest für die Bamberger Gärtner ist die Existenz des Kiebitzes in ihrer Flur nichts Ungewöhnliches. Gemüsebauer Pankraz Deuber kennt den Vogel mit dem durchdringenden Schrei von Kindesbeinen an. Ein auffälliger Vogel und „ganz schön aggressiv, wenn es um die Jungen geht“, sagt Deuber.

Doch warum hat sich der Kiebitz ausgerechnet das Bamberger Gärtnerland als Rückzugsort gewählt, eine seit alters stark genutzte Kulturfläche? Für Andreas von Lindeiner, Vogelfachmann des Landesbunds für Vogelschutz, verhalten sich die Kiebitze nicht anders als andere Kulturfolger: „Sie reagieren auf den zunehmenden Mangel an lückigen Feuchtwiesen und gehen dorthin, wo sie am meisten Nahrung finden. Deshalb steht ihr Verlust auch für den Verlust an Lebensräumen. “

Im Gärtnerland, so scheint es, haben die Kiebitze seit Generationen einen Ersatz gefunden, der mit seinem häufigen Wechsel der Kulturen, dem Mosaik aus offenen und bewachsenen Stellen ihren Bedürfnissen entgegenkommt. Zudem gibt es weniger natürliche Feinde und es wird regelmäßig beregnet: Ein Paradies für Vögel, die gerne Würmer fressen.

Auch Jürgen Gerdes, Biologe im Umweltamt der Stadt Bamberg, beobachtet seit Jahren das Kiebitz-Vorkommen an der Kronacher Straße. Für ihn ist ihre Existenz ein Beweis für die These, dass strukturreiche Stadtrandgebiete die offene Feldflur als Refugium seltener Arten mittlerweile abgehängt haben – ein Fall von tierischer Landflucht: „Gerade die spezialisierten Arten haben es schwer mit der hochtechnisierten Landwirtschaft.“

Das Überleben der Kiebitze unter dem Schutz der Bamberger Gärtner ist nur die gute Seite einer Untersuchung mit ansonsten erschreckenden Ergebnissen. Winfried Potrykus vergleicht die Verbreitung von Vogelarten, wie sie heute im Raum Bamberg vorkommen, mit jenen, die der Wissenschaftler Alois Ries in Bamberg kurz nach 1900 vorfand. Die Gegenüberstellung zeigt: Viele Spezies, die früher hier lebten, sind mittlerweile von der Bildfläche verschwunden: Auerhuhn, Steinkauz, Wiedehopf, aber auch Wachtelkönig, Braunkehlchen, Grauammer und Zwergrohrdommel gehören zu den Verlierern im Bamberger Land. Selbst die früher in großer Zahl vorkommende Feldlerche macht sich zunehmend rar. „Der Vergleich mit dem massenhaften Artensterben in den Weltmeeren ist nicht übertrieben“, findet Biologe Potrykus. „Bei uns vor der Haustüre passiert genau das Gleiche.“

Die Gründe für den Rückgang vieler Vogelarten sind längst kein Geheimnis mehr: Ausgeräumte Fluren, massenhafter Dünger- und Pestizideinsatz, der früh im Jahr erfolgende Einsatz großer Maschinen, die mit der Ernte auch sämtliche Kleinstlebewesen regelrecht absaugen – all das verschlechtert die Lebensbedingungen vieler Vogelarten.

Und im Unterschied zu früher gibt es kaum noch Refugien, die schwach oder gar nicht genutzt sind. Ein scheinbarer Widerspruch: Grüne fette Fluren suggerieren ein intaktes Landschaftsbild, sind aber lebensfeindliches Terrain beispielsweise für Wiesenbrüter wie den Kiebitz. Die Vögel finden kein Futter mehr, sie dringen nicht einmal mehr auf den Boden durch: „Das ist, wie wenn ein Hubschrauber versucht, in einem Fichtenwald zu landen“, sagt Potrykus.

Für die gelisteten Darstellungen trägt der Autor die redaktionelle Verantwortung.

Die Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz im Steigerwald

Quellenangabe: Fränkischer Tag / Bamberg / Autor: Michael Wehner Foto: Ronald Rinklef| 20.07.2011 | www.infranken.de

Aktueller Ordner:

Juli 2011

Parallele Themen:

Eichhörnchen hinter Gittern 16.07.2011

Ein Baum mit Geschichte ist gefallen 19.07.2011

Eine Schule für Naturschützer 28.07.2011

Gefährliche Ausländer in den Gewässern 27.07.2011

Kirchturmpolitik b.d. Energie soll Vergangenheit s. 19.07.11

Mehr Platz, mehr Grün, Meerwasser 23.07.2011

Nah dran am Puls der Natur 16.07.2011

Nein zum Nationalpark Steigerwald 12.07.2011

Neue Fische für den Ellerbach 22.07.2011

Quo vadis, Steigerwald? 25.07.2011

Schottisches Flair in Schweighof 30.07.2011

Tischlein deck dich für .... 15.07.2011

Tourismus gegen Naturschutz 04.07.2011

Veterinäramt schließt das Tierheim in Haßfurt 21.07.2011

Viele Vögel sind nicht mehr da 20.07.2011