Seite:

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

9

|

10

|

11

|

12

|

13

|

14

|

15

|

16

|

17

|

18

|

19

|

20

|

21

|

22

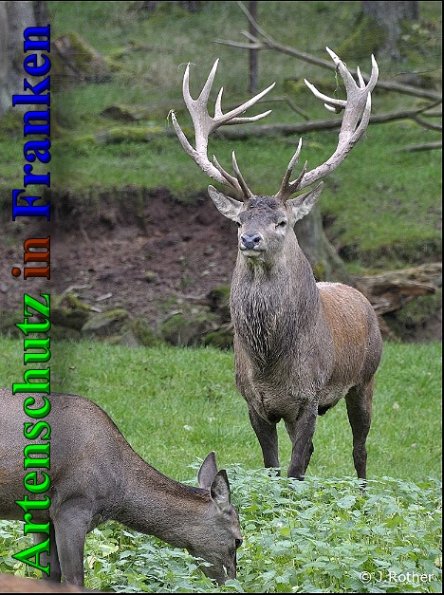

Der Rothirsch im Februar: König ohne Krone

Hamburg - Die Vereinten Nationen haben 2010 zum Internationalen Jahr der Biologischen Vielfalt erklärt. Die Deutsche Wildtier Stiftung nimmt das UN-Jahr zum Anlass, auf die Situation heimischer Wildtiere vor unserer Haustür aufmerksam zu machen.

Denn Feldlerche und Feldhase, Luchs und Laubfrosch, Reh und Rothirsch sind ebenso faszinierend wie exotische Tierarten. Begleiten Sie mit der Deutschen Wildtier Stiftung einen unbekannten König der Wildtiere - den Rothirsch - 2010 Monat für Monat durchs Jahr. Im Februar wirft der Hirsch sein Geweih ab.

Ohne Geweih auf dem Kopf lässt es sich im Reich der Rothirsche schlecht imponieren. Doch ab Februar ist auch der stolzeste aller Platzhirsche nur noch ein König ohne Krone. Denn mit dem Tiefstand des Sexualhormons Testosteron, das durch den Hell-Dunkel-Wechsel im Frühjahr mit beeinflusst wird, werfen alle Rothirsche - zunächst die Älteren, dann die Jüngeren - ihr Geweih ab.

Abgeworfene Geweihstangen sind durch ihren hohen Kalk- und Phosphorgehalt bei zahlreichen Nagetieren wie Mäusen sehr beliebt. Sollten Waldbesucher Abwurfstangen finden, dürfen sie sie jedoch nicht mitnehmen. „Unbefugtes Sammeln von Abwurfstangen führt nicht nur zu unnötigen Störungen der Wildtiere im Winter, es ist Wilderei. Denn rechtlich gehören sie demjenigen, der in einem Revier das Jagdrecht ausübt“, erläutert der Geschäftsführer der Deutschen Wildtier Stiftung, Hilmar Freiherr von Münchhausen.

Das Geweih besteht nicht aus Horn, sondern aus Knochensubstanz. Den Abwurf des Geweihes verursachen knochenfressende Zellen, sogenannte Osteoklasten. Sie zerstören eine dünne Schicht Knochensubstanz zwischen dem Geweih und den knöchernen Stirnzapfen, den Rosenstöcken. Dadurch löst sich die Geweihstange.

Unmittelbar nach dem Abwurf können Rothirsche unter leichten Gleichgewichtsstörungen leiden, da beide Stangen nicht gleichzeitig abfallen und eine einzelne Stange ein Gewicht bis zu sieben Kilogramm haben kann. Doch schon bald nach dem Abwurf beginnt die ganze Pracht erneut zu wachsen. Innerhalb von nur 140 Tagen trägt der Hirsch dann wieder ein Geweih auf dem Kopf, das mit zunehmendem Alter größer, schwerer und verzweigter wird. Für den Körper ist das ein enormer Kraftakt, denn der Rothirsch muss bis zu 14 Kilogramm Knochenmasse neu bilden.

Jäger, die ihr Rotwild sehr gut kennen, können abgeworfene Stangen Hirschen zuordnen und über Jahre eine ganze Reihe von Abwurfstangen eines Hirsches zusammen stellen. Dies zeigt sehr eindrucksvoll, wie sich das Geweih eines Rothirsches im Laufe seines Alters verändert.

Der Prozess der Geweihbildung stößt auch in der Medizin auf immer mehr Interesse und dient Wissenschaftlern als Modell für den menschlichen Knochenaufbau mit wichtigen Anwendungsmöglichkeiten in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Erkenntnisse aus dem Reich der Rothirsche können Patienten helfen, die durch Tumore und Unfälle unter dem Verlust von Knochen leiden. (dws)

Proplanta ® | 31.01.2010 www. proplanta . de

Für die gelisteten Darstellungen trägt der Autor die redaktionelle Verantwortung.

Die Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Denn Feldlerche und Feldhase, Luchs und Laubfrosch, Reh und Rothirsch sind ebenso faszinierend wie exotische Tierarten. Begleiten Sie mit der Deutschen Wildtier Stiftung einen unbekannten König der Wildtiere - den Rothirsch - 2010 Monat für Monat durchs Jahr. Im Februar wirft der Hirsch sein Geweih ab.

Ohne Geweih auf dem Kopf lässt es sich im Reich der Rothirsche schlecht imponieren. Doch ab Februar ist auch der stolzeste aller Platzhirsche nur noch ein König ohne Krone. Denn mit dem Tiefstand des Sexualhormons Testosteron, das durch den Hell-Dunkel-Wechsel im Frühjahr mit beeinflusst wird, werfen alle Rothirsche - zunächst die Älteren, dann die Jüngeren - ihr Geweih ab.

Abgeworfene Geweihstangen sind durch ihren hohen Kalk- und Phosphorgehalt bei zahlreichen Nagetieren wie Mäusen sehr beliebt. Sollten Waldbesucher Abwurfstangen finden, dürfen sie sie jedoch nicht mitnehmen. „Unbefugtes Sammeln von Abwurfstangen führt nicht nur zu unnötigen Störungen der Wildtiere im Winter, es ist Wilderei. Denn rechtlich gehören sie demjenigen, der in einem Revier das Jagdrecht ausübt“, erläutert der Geschäftsführer der Deutschen Wildtier Stiftung, Hilmar Freiherr von Münchhausen.

Das Geweih besteht nicht aus Horn, sondern aus Knochensubstanz. Den Abwurf des Geweihes verursachen knochenfressende Zellen, sogenannte Osteoklasten. Sie zerstören eine dünne Schicht Knochensubstanz zwischen dem Geweih und den knöchernen Stirnzapfen, den Rosenstöcken. Dadurch löst sich die Geweihstange.

Unmittelbar nach dem Abwurf können Rothirsche unter leichten Gleichgewichtsstörungen leiden, da beide Stangen nicht gleichzeitig abfallen und eine einzelne Stange ein Gewicht bis zu sieben Kilogramm haben kann. Doch schon bald nach dem Abwurf beginnt die ganze Pracht erneut zu wachsen. Innerhalb von nur 140 Tagen trägt der Hirsch dann wieder ein Geweih auf dem Kopf, das mit zunehmendem Alter größer, schwerer und verzweigter wird. Für den Körper ist das ein enormer Kraftakt, denn der Rothirsch muss bis zu 14 Kilogramm Knochenmasse neu bilden.

Jäger, die ihr Rotwild sehr gut kennen, können abgeworfene Stangen Hirschen zuordnen und über Jahre eine ganze Reihe von Abwurfstangen eines Hirsches zusammen stellen. Dies zeigt sehr eindrucksvoll, wie sich das Geweih eines Rothirsches im Laufe seines Alters verändert.

Der Prozess der Geweihbildung stößt auch in der Medizin auf immer mehr Interesse und dient Wissenschaftlern als Modell für den menschlichen Knochenaufbau mit wichtigen Anwendungsmöglichkeiten in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Erkenntnisse aus dem Reich der Rothirsche können Patienten helfen, die durch Tumore und Unfälle unter dem Verlust von Knochen leiden. (dws)

Proplanta ® | 31.01.2010 www. proplanta . de

Für die gelisteten Darstellungen trägt der Autor die redaktionelle Verantwortung.

Die Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Aktueller Ordner:

Säugetiere

Parallele Themen:

Amurleopard

Auerochse

Axishirsch

Banteng

Baummarder

Berberaffe

Biber

Bisam

Braunbär

Dachs

Dammwild

Eichhörnchen

Eisbär

Elch

Erdmaus

Feldhamster

Feldhase

Feldmaus

Fischotter

Flusspferd (Hippopotamus amphibius)

Frettchen

Fuchs

Fuchs-Bau

Galloway

Gartenspitzmaus (Crocidura suaveolens)

Gelbhalsmaus

Gemse

Gepard

Goldschakal

Gorilla

Graurötelmaus

Haselmaus

Hausmaus westliche

Hausratte

Hermelin

Igel

Iltis Europäischer

Kammfinger

Kaukasus-Leopard

Kegelrobbe

Kleiner Panda

Kurzohr - Rüsselspringer

Löwe

Lemming

Luchs

Marderhund

Maulwurf

Mauswiesel

Mongolische Rennmaus ( Neozon )

Moschusochse

Mufflon

Murmeltier

Nashörner und WWF

Nutria

Ostseeschweinswal

Polarfuchs

Przewalski-Pferde

Rötelmaus

Reh

Reh Albino

Rentier

Rothirsch

Schermaus

Schneehase

Schneeziege

Seehund

Siebenschläfer

Sika

Spitzmäuse

Steinbock

Steinmarder

Waldbirkenmaus

Waldmaus

Waldspitzmaus

Wanderratte

Waschbär

Wasserbüffel

Wiesel

Wildkaninchen

Wildkatze

Wildpferde

Wildschwein

Wisent

Wolf

Ziege

Ziesel

Zwergmaus