Das leise Verschwinden: Wie moderne Mähtechnik unsere Heuschrecken auslöscht

Das leise Verschwinden: Wie moderne Mähtechnik unsere Heuschrecken auslöscht

13/14.07.2025

Was einst ein selbstverständlicher Teil des sommerlichen Landschaftserlebens war, ist heute vielerorts kaum noch wahrnehmbar. Der Rückgang unserer heimischen Heuschrecken ist kein natürliches Phänomen, sondern menschengemacht – und eine unterschätzte ökologische Katastrophe.

13/14.07.2025

- In den frühen Morgenstunden, wenn der Tau noch auf den Wiesen liegt und die Sonne erste goldene Streifen über die Felder legt, erwacht ein vielstimmiger Klang: das Zirpen, Schnarren und Flirren unzähliger Heuschreckenarten – ein uraltes Orchester der Natur. Doch dieser Klang wird von Jahr zu Jahr leiser.

Was einst ein selbstverständlicher Teil des sommerlichen Landschaftserlebens war, ist heute vielerorts kaum noch wahrnehmbar. Der Rückgang unserer heimischen Heuschrecken ist kein natürliches Phänomen, sondern menschengemacht – und eine unterschätzte ökologische Katastrophe.

Ein zentraler, jedoch wenig bekannter Faktor für dieses stille Sterben ist die Art und Weise, wie wir unsere Wiesen bewirtschaften. Insbesondere das Mähen mit Kreiselmähwerken und Mulchgeräten hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer der Hauptursachen für den Tod unzähliger Insekten entwickelt – Heuschrecken an vorderster Stelle.

Tödliche Technik: Wenn Effizienz zur Gefahr wird

Moderne Mähmaschinen sind auf Leistung getrimmt: Schnell, flächendeckend und mit hoher Schlagkraft schneiden sie Vegetation in kürzester Zeit nieder. Kreiselmähwerke arbeiten mit rotierenden Scheiben oder Messern, die das Gras nicht nur abschneiden, sondern auch mit enormer Geschwindigkeit durch die Luft wirbeln. Mulchgeräte zerkleinern das Schnittgut direkt vor Ort, um es als Nährstoffträger auf der Fläche zu belassen. Was für die Landwirtschaft praktisch erscheint, ist für bodennahe Tiere wie Heuschrecken, Käfer, Spinnen, Schmetterlingsraupen und viele andere Insektenarten ein tödliches Inferno.

Heuschrecken flüchten nicht in Panik wie Vögel. Viele Arten verlassen sich auf Tarnung, verharren bewegungslos im hohen Gras. Ihre geringe Fluchtgeschwindigkeit und die oft bodennahe Lebensweise machen sie zu leichten Opfern. Innerhalb weniger Sekunden werden sie erfasst, verletzt oder getötet. Studien zeigen, dass beim konventionellen Mähen mit Kreiseltechnik bis zu 90 % der Insekten auf einer Wiese sterben können – ein schockierender Wert, der sich direkt in den schrumpfenden Populationen widerspiegelt.

Ein komplexes Netzwerk bricht zusammen

Das Verschwinden der Heuschrecken ist kein isoliertes Problem. Als wichtige Primärverbraucher spielen sie eine Schlüsselrolle im ökologischen Gefüge. Sie zersetzen Pflanzenmaterial, halten das Gleichgewicht zwischen Vegetationstypen und dienen einer Vielzahl von Tierarten als Nahrung – darunter Vögeln wie dem Neuntöter, Reptilien, Amphibien und sogar kleinen Säugetieren. Wenn die Heuschrecken verschwinden, bricht eine ganze Nahrungskette in sich zusammen. Der Rückgang von Feldvögeln, der vielerorts zu beobachten ist, hängt direkt mit dem Verschwinden ihrer Hauptnahrungsquelle zusammen.

Ökologische Sensibilität statt technischer Radikalität

Doch es gibt Alternativen. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen und Praxisprojekte zeigen, dass durch relativ einfache Anpassungen bereits große Fortschritte im Insektenschutz erzielt werden können:

All diese Maßnahmen sind praktikabel – sie erfordern lediglich das Umdenken von Praktiker:innen, die Bereitschaft zur ökologischen Verantwortung und den politischen Willen, nachhaltige Landwirtschaft zu fördern.

Was auf dem Spiel steht

Das leise Zirpen der Heuschrecken ist mehr als ein Geräusch. Es ist Ausdruck lebendiger Vielfalt, Zeichen eines funktionierenden Ökosystems und Teil unserer kulturellen und natürlichen Identität. Wenn wir diesen Klang verlieren, verlieren wir mehr als nur ein Insekt – wir verlieren die Verbindung zu einer Landschaft, die uns nährt, formt und durch ihre Vielfalt lebenswert macht.

Die industrielle Logik der Flächenbewirtschaftung darf nicht über die Bedürfnisse unserer Mitgeschöpfe triumphieren. Denn letztlich hängen auch wir Menschen am selben ökologischen Netz wie die Heuschrecken. Je mehr Fäden darin reißen, desto instabiler wird es – bis auch wir keinen Halt mehr finden.

In der Aufnahme von Albert Meier

Tödliche Technik: Wenn Effizienz zur Gefahr wird

Moderne Mähmaschinen sind auf Leistung getrimmt: Schnell, flächendeckend und mit hoher Schlagkraft schneiden sie Vegetation in kürzester Zeit nieder. Kreiselmähwerke arbeiten mit rotierenden Scheiben oder Messern, die das Gras nicht nur abschneiden, sondern auch mit enormer Geschwindigkeit durch die Luft wirbeln. Mulchgeräte zerkleinern das Schnittgut direkt vor Ort, um es als Nährstoffträger auf der Fläche zu belassen. Was für die Landwirtschaft praktisch erscheint, ist für bodennahe Tiere wie Heuschrecken, Käfer, Spinnen, Schmetterlingsraupen und viele andere Insektenarten ein tödliches Inferno.

Heuschrecken flüchten nicht in Panik wie Vögel. Viele Arten verlassen sich auf Tarnung, verharren bewegungslos im hohen Gras. Ihre geringe Fluchtgeschwindigkeit und die oft bodennahe Lebensweise machen sie zu leichten Opfern. Innerhalb weniger Sekunden werden sie erfasst, verletzt oder getötet. Studien zeigen, dass beim konventionellen Mähen mit Kreiseltechnik bis zu 90 % der Insekten auf einer Wiese sterben können – ein schockierender Wert, der sich direkt in den schrumpfenden Populationen widerspiegelt.

Ein komplexes Netzwerk bricht zusammen

Das Verschwinden der Heuschrecken ist kein isoliertes Problem. Als wichtige Primärverbraucher spielen sie eine Schlüsselrolle im ökologischen Gefüge. Sie zersetzen Pflanzenmaterial, halten das Gleichgewicht zwischen Vegetationstypen und dienen einer Vielzahl von Tierarten als Nahrung – darunter Vögeln wie dem Neuntöter, Reptilien, Amphibien und sogar kleinen Säugetieren. Wenn die Heuschrecken verschwinden, bricht eine ganze Nahrungskette in sich zusammen. Der Rückgang von Feldvögeln, der vielerorts zu beobachten ist, hängt direkt mit dem Verschwinden ihrer Hauptnahrungsquelle zusammen.

Ökologische Sensibilität statt technischer Radikalität

Doch es gibt Alternativen. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen und Praxisprojekte zeigen, dass durch relativ einfache Anpassungen bereits große Fortschritte im Insektenschutz erzielt werden können:

- Mähzeitpunkte verschieben: Wer nicht während der Hauptfortpflanzungszeit mäht (Juni–Juli), sondern spätere Schnitte bevorzugt, schützt Eier, Larven und erwachsene Tiere.

- Schnitttechnik anpassen: Doppelmesserbalken oder Sichelmäher mit niedrigeren Umdrehungszahlen sind deutlich insektenfreundlicher.

- Schnittmuster ändern: Statt die Wiese von außen nach innen zu mähen, beginnt man in der Mitte und arbeitet sich nach außen vor. So erhalten Tiere die Möglichkeit zur Flucht.

- Blühstreifen und Rückzugsflächen erhalten: Unbearbeitete Teilflächen bieten Zuflucht und Überlebensraum.

All diese Maßnahmen sind praktikabel – sie erfordern lediglich das Umdenken von Praktiker:innen, die Bereitschaft zur ökologischen Verantwortung und den politischen Willen, nachhaltige Landwirtschaft zu fördern.

Was auf dem Spiel steht

Das leise Zirpen der Heuschrecken ist mehr als ein Geräusch. Es ist Ausdruck lebendiger Vielfalt, Zeichen eines funktionierenden Ökosystems und Teil unserer kulturellen und natürlichen Identität. Wenn wir diesen Klang verlieren, verlieren wir mehr als nur ein Insekt – wir verlieren die Verbindung zu einer Landschaft, die uns nährt, formt und durch ihre Vielfalt lebenswert macht.

Die industrielle Logik der Flächenbewirtschaftung darf nicht über die Bedürfnisse unserer Mitgeschöpfe triumphieren. Denn letztlich hängen auch wir Menschen am selben ökologischen Netz wie die Heuschrecken. Je mehr Fäden darin reißen, desto instabiler wird es – bis auch wir keinen Halt mehr finden.

In der Aufnahme von Albert Meier

- Brauner Heuhüpfer

Artenschutz in Franken®

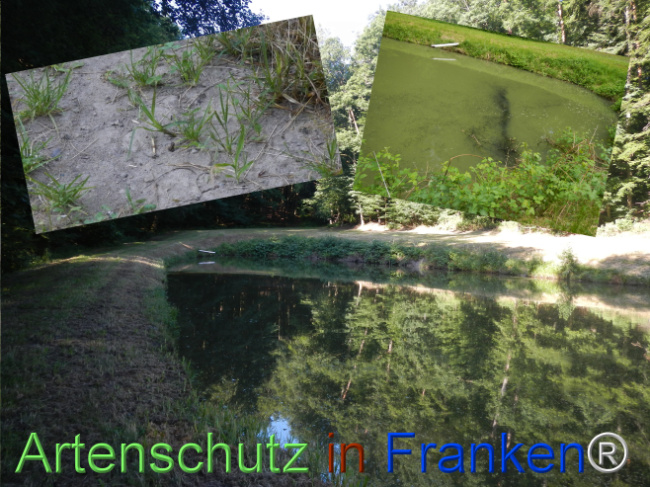

Das stille Sterben junger Erdkröten unter unter den Messern der Mulchgeräte

Wenn die Stille schreit: Das stille Sterben junger Erdkröten unter unter den Messern der Mulchgeräte

12/13.07.2025

Es sind junge Erdkröten, gerade erst der Metamorphose entstiegen, nicht länger Kaulquappen, sondern kleine Amphibien auf vier Beinen.

12/13.07.2025

- In einer frühen Sommernacht, wenn sich die Dunkelheit wie ein samtener Schleier über Felder und Wälder legt, regt sich etwas am Rand eines kleinen, glitzernden Tümpels. Tausende winzige Wesen – kaum größer als eine Euromünze – beginnen ihren allerersten Weg hinaus ins Leben.

Es sind junge Erdkröten, gerade erst der Metamorphose entstiegen, nicht länger Kaulquappen, sondern kleine Amphibien auf vier Beinen.

Es ist ein uraltes Ritual, ein Naturereignis von stiller Magie. Getrieben vom Instinkt, wandern sie aus dem Gewässer, das ihr Ursprung war – auf der Suche nach Verstecken, Nahrung, Schutz. Ihre Reise ist voller Hoffnung. Doch was wie ein Neubeginn aussieht, wird für unzählige von ihnen zum plötzlichen Ende.

Was sich auf den ersten Blick harmlos und unscheinbar zeigt – der Einsatz von landwirtschaftlichen Maschinen und das nicht nur zur späten Abendstunde, das Mulchen von Wiesen und Feldrändern – ist in Wahrheit eine Katastrophe im Verborgenen. Dort, wo Mähwerke rotieren, Mulcher die Vegetation niederschlagen und tonnenschwere Traktoren über feuchte Wiesen rollen, spielt sich alljährlich ein kaum beachtetes Massensterben ab.

Denn genau hier – in den feuchten Säumen, den naturbelassenen Gräben, den wilden Ackerrändern – halten sich die jungen Erdkröten auf. Es sind genau diese Rückzugsorte, die ihnen einst Schutz boten, die nun zur Todesfalle werden. Die scharfen Klingen der Geräte lassen keine Flucht zu. Ihr kleiner Körper, ihr zartes Gewebe – sie haben keine Chance. Lautlos, ohne Widerstand, werden sie getötet.

Ein stiller Tod, der niemandem auffällt – außer, man schaut genau hin.

Was bedeutet das für eine Welt, die sich zunehmend von der Natur entfremdet? Für eine Gesellschaft, die den Wandel der Jahreszeiten noch kennt, aber oft nur noch aus der Perspektive landwirtschaftlicher Nutzbarkeit?

Die Erdkröte – Bufo bufo – ist kein spektakuläres Tier. Sie glänzt nicht, sie springt nicht elegant, sie ist weder bunt noch laut. Und doch ist sie ein uraltes Geschöpf, ein Bindeglied zwischen Wasser und Land, zwischen Frühling und Sommer, zwischen den Welten. Ihre Rolle im Ökosystem ist bedeutend: Sie frisst Mückenlarven, Schnecken, Insekten – sie ist Beute und Räuber zugleich. Und sie ist ein stiller Zeuge dafür, wie sehr wir als Menschen in das feine Gefüge der Natur eingreifen – oft ohne es überhaupt zu merken.

Es ist leicht, sich über den Zustand unserer Umwelt zu beklagen. Schwerer ist es, die kleinen Zusammenhänge zu erkennen – wie das scheinbar unbedeutende Schicksal der jungen Erdkröten mit unserem Handeln verknüpft ist.

Denn dieses Sterben ist menschengemacht. Es geschieht nicht aus Notwendigkeit, sondern oft aus Unwissenheit, aus Zeitdruck, aus mangelnder Rücksicht. Doch es könnte anders sein.

Was wir tun können:

Ein Plädoyer für Achtsamkeit

Wer einmal gesehen hat, wie ein frisch metamorphosiertes Krötchen – kleiner als ein Daumennagel – unbeholfen über das Moos krabbelt, wird begreifen, wie zerbrechlich Leben sein kann. Wie schnell Hoffnung zerstört wird, wenn wir achtlos handeln.

Diese jungen Erdkröten sind keine Randnotiz. Sie sind ein Symbol dafür, wie wenig es oft braucht, um Leben zu bewahren – und wie tragisch der Preis der Gedankenlosigkeit sein kann.

Lasst uns innehalten. Lasst uns schauen, bevor wir mähen. Lasst uns nachdenken, bevor wir handeln. Damit die nächste Generation von Erdkröten nicht im Gras vergeht, sondern weiterwandern kann – in eine Zukunft, in der auch für sie noch Platz ist.

In der Aufnahme

Was sich auf den ersten Blick harmlos und unscheinbar zeigt – der Einsatz von landwirtschaftlichen Maschinen und das nicht nur zur späten Abendstunde, das Mulchen von Wiesen und Feldrändern – ist in Wahrheit eine Katastrophe im Verborgenen. Dort, wo Mähwerke rotieren, Mulcher die Vegetation niederschlagen und tonnenschwere Traktoren über feuchte Wiesen rollen, spielt sich alljährlich ein kaum beachtetes Massensterben ab.

Denn genau hier – in den feuchten Säumen, den naturbelassenen Gräben, den wilden Ackerrändern – halten sich die jungen Erdkröten auf. Es sind genau diese Rückzugsorte, die ihnen einst Schutz boten, die nun zur Todesfalle werden. Die scharfen Klingen der Geräte lassen keine Flucht zu. Ihr kleiner Körper, ihr zartes Gewebe – sie haben keine Chance. Lautlos, ohne Widerstand, werden sie getötet.

Ein stiller Tod, der niemandem auffällt – außer, man schaut genau hin.

Was bedeutet das für eine Welt, die sich zunehmend von der Natur entfremdet? Für eine Gesellschaft, die den Wandel der Jahreszeiten noch kennt, aber oft nur noch aus der Perspektive landwirtschaftlicher Nutzbarkeit?

Die Erdkröte – Bufo bufo – ist kein spektakuläres Tier. Sie glänzt nicht, sie springt nicht elegant, sie ist weder bunt noch laut. Und doch ist sie ein uraltes Geschöpf, ein Bindeglied zwischen Wasser und Land, zwischen Frühling und Sommer, zwischen den Welten. Ihre Rolle im Ökosystem ist bedeutend: Sie frisst Mückenlarven, Schnecken, Insekten – sie ist Beute und Räuber zugleich. Und sie ist ein stiller Zeuge dafür, wie sehr wir als Menschen in das feine Gefüge der Natur eingreifen – oft ohne es überhaupt zu merken.

Es ist leicht, sich über den Zustand unserer Umwelt zu beklagen. Schwerer ist es, die kleinen Zusammenhänge zu erkennen – wie das scheinbar unbedeutende Schicksal der jungen Erdkröten mit unserem Handeln verknüpft ist.

Denn dieses Sterben ist menschengemacht. Es geschieht nicht aus Notwendigkeit, sondern oft aus Unwissenheit, aus Zeitdruck, aus mangelnder Rücksicht. Doch es könnte anders sein.

Was wir tun können:

- Mulcharbeiten bewusst terminieren – möglichst erst nach der Wanderzeit junger Amphibien oder in Etappen, damit Fluchtmöglichkeiten bleiben.

- Unzerschnittene Rückzugsräume schaffen, in denen sich Kröten, Frösche und Molche sicher entwickeln können.

- Landwirtschaft und Naturschutz versöhnen, durch Kooperation, durch Rücksicht, durch Bildung.

- Sensibilisierung in der Bevölkerung stärken, um Empathie zu wecken – nicht nur für charismatische Arten, sondern auch für die unscheinbaren Mitgeschöpfe.

Ein Plädoyer für Achtsamkeit

Wer einmal gesehen hat, wie ein frisch metamorphosiertes Krötchen – kleiner als ein Daumennagel – unbeholfen über das Moos krabbelt, wird begreifen, wie zerbrechlich Leben sein kann. Wie schnell Hoffnung zerstört wird, wenn wir achtlos handeln.

Diese jungen Erdkröten sind keine Randnotiz. Sie sind ein Symbol dafür, wie wenig es oft braucht, um Leben zu bewahren – und wie tragisch der Preis der Gedankenlosigkeit sein kann.

Lasst uns innehalten. Lasst uns schauen, bevor wir mähen. Lasst uns nachdenken, bevor wir handeln. Damit die nächste Generation von Erdkröten nicht im Gras vergeht, sondern weiterwandern kann – in eine Zukunft, in der auch für sie noch Platz ist.

In der Aufnahme

- Viel planloser kann ein Eingriff in die Bodenvegetation wohl kaum terminiert werden. Der Sauberkeitswahn hat wieder einmal zugeschlagen ... gerade hatten die kleinen Erdkröten die Metamorphose erfolgreich hinter sich gebracht und sind als "Hüpferlinge" an Land gegangen. Exakt einen Tag später rückten die "Unwissenden und planlosen unserer Gesellschaft" an um am Teichkörper alles niederzumulchen. Abertausende kleine Amphibien kamen hierbei zu Tode. Für einen solchen Einsatz haben wir keinerlei Verständnis und die welches dieses Treiben umsetzen müssen keine "Augen im Kopf" gehabt haben, um das intensive Treiben der Tiere nicht erkennen zu können. War es gar bewusst umgesetzt - fand hier eine Straftat statt?

Artenschutz in Franken®

Der Hainlaufkäfer (Carabus nemoralis) – ein nützlicher Jäger am Waldboden

Der Hainlaufkäfer (Carabus nemoralis) – ein nützlicher Jäger am Waldboden

11/12.07.2025

Ursprünglich in Mittel- und Westeuropa beheimatet, wurde er im Laufe der Zeit auch in anderen Regionen eingeführt, unter anderem in Nordamerika, wo er sich erfolgreich angesiedelt hat. Als typischer Vertreter der Gattung Carabus zeichnet sich der Hainlaufkäfer durch seine Lebensweise als bodenlebender Räuber aus, der eine wichtige Rolle im Ökosystem einnimmt.

11/12.07.2025

- Der Hainlaufkäfer (Carabus nemoralis) gehört zur Familie der Laufkäfer (Carabidae) und ist eine in weiten Teilen Europas verbreitete Art.

Ursprünglich in Mittel- und Westeuropa beheimatet, wurde er im Laufe der Zeit auch in anderen Regionen eingeführt, unter anderem in Nordamerika, wo er sich erfolgreich angesiedelt hat. Als typischer Vertreter der Gattung Carabus zeichnet sich der Hainlaufkäfer durch seine Lebensweise als bodenlebender Räuber aus, der eine wichtige Rolle im Ökosystem einnimmt.

Merkmale und Aussehen

Der Hainlaufkäfer ist ein relativ großer Laufkäfer mit einer Körperlänge von etwa 15 bis 25 Millimetern. Sein Körper ist langgestreckt, kräftig gebaut und wirkt durch die glatte, glänzende Oberfläche sehr robust. Die Färbung ist in der Regel schwarz oder dunkelbraun, oft mit einem bronzenen oder violetten metallischen Schimmer, besonders auf den Flügeldecken (Elytren). Diese Elytren sind längs gefurcht und mit feinen Punktreihen versehen – ein typisches Merkmal vieler Carabus-Arten.

Die Flügeldecken sind verwachsen, was bedeutet, dass der Hainlaufkäfer flugunfähig ist. Stattdessen bewegt er sich schnell laufend am Boden fort. Die Beine sind kräftig und für das Laufen optimiert, die Antennen lang und fadenförmig.

Lebensraum und Verbreitung

Der Hainlaufkäfer bevorzugt halbschattige bis schattige Lebensräume mit ausreichend Bodenbedeckung. Man findet ihn häufig in Laubwäldern, Mischwäldern, Heckenlandschaften, Parks, Gärten und an Waldrändern. Auch in landwirtschaftlich genutzten Gebieten kann er vorkommen, sofern dort Rückzugsräume wie Feldraine oder ungestörte Bodenabschnitte vorhanden sind.

Er ist ein Kulturfolger und gilt als anpassungsfähig. Dank seiner Fähigkeit, auch in vom Menschen beeinflussten Lebensräumen zu überleben, ist Carabus nemoralis heute weit verbreitet und in vielen Regionen recht häufig.

Lebensweise und Ernährung

Der Hainlaufkäfer ist nachtaktiv und versteckt sich tagsüber unter Laub, Steinen, Totholz oder in Erdhöhlen. In der Dämmerung und nachts geht er auf Nahrungssuche. Dabei ernährt er sich räuberisch von verschiedenen kleinen Wirbellosen. Sein Beutespektrum reicht von Insektenlarven über Schnecken bis hin zu Regenwürmern. Mit seinen kräftigen Mundwerkzeugen kann er auch Schneckenhäuser aufbrechen – ein Verhalten, das ihm insbesondere im Gartenbau einen guten Ruf eingebracht hat.

Seine räuberische Lebensweise macht den Hainlaufkäfer zu einem wichtigen biologischen Schädlingsbekämpfer. Besonders nützlich ist er in Gärten und landwirtschaftlichen Flächen, wo er unter anderem Nacktschnecken und schädliche Insektenlarven frisst.

Fortpflanzung und Entwicklung

Die Fortpflanzung erfolgt im Frühjahr oder Sommer. Die Weibchen legen ihre Eier in lockeren, feuchten Boden ab. Aus den Eiern schlüpfen Larven, die ebenfalls räuberisch leben. Sie durchlaufen mehrere Larvenstadien, bevor sie sich verpuppen. Die vollständige Entwicklung vom Ei bis zum adulten Käfer dauert mehrere Wochen bis Monate – abhängig von Temperatur und Nahrungsangebot.

Viele Hainlaufkäfer überwintern als ausgewachsene Tiere in geschützten Bodenverstecken. Im Frühjahr werden sie wieder aktiv und beginnen ihre nächtliche Nahrungssuche.

Ökologische Bedeutung

Der Hainlaufkäfer ist ein bedeutender Bestandteil der Bodenfauna. Als Räuber reguliert er die Populationen anderer kleiner Tiere, darunter viele potenzielle Schädlinge. Dadurch trägt er zur Stabilität des Ökosystems bei und ist ein wichtiger Indikator für eine intakte, vielfältige Bodenstruktur.

Außerdem zeigt sein Vorkommen, dass ein Lebensraum nicht vollständig degradiert ist, denn obwohl er recht anpassungsfähig ist, benötigt er dennoch strukturreiche Flächen mit Versteckmöglichkeiten und genügend Nahrung.

Schutzstatus

Der Hainlaufkäfer ist in Europa nicht gefährdet und gehört nicht zu den streng geschützten Arten. Dennoch profitieren er und andere Laufkäfer von naturnahen Lebensräumen und dem Erhalt von Strukturen wie Totholz, Laubstreu und extensiv genutzten Grünflächen.

In er Aufnahme von Albert Meier

Der Hainlaufkäfer ist ein relativ großer Laufkäfer mit einer Körperlänge von etwa 15 bis 25 Millimetern. Sein Körper ist langgestreckt, kräftig gebaut und wirkt durch die glatte, glänzende Oberfläche sehr robust. Die Färbung ist in der Regel schwarz oder dunkelbraun, oft mit einem bronzenen oder violetten metallischen Schimmer, besonders auf den Flügeldecken (Elytren). Diese Elytren sind längs gefurcht und mit feinen Punktreihen versehen – ein typisches Merkmal vieler Carabus-Arten.

Die Flügeldecken sind verwachsen, was bedeutet, dass der Hainlaufkäfer flugunfähig ist. Stattdessen bewegt er sich schnell laufend am Boden fort. Die Beine sind kräftig und für das Laufen optimiert, die Antennen lang und fadenförmig.

Lebensraum und Verbreitung

Der Hainlaufkäfer bevorzugt halbschattige bis schattige Lebensräume mit ausreichend Bodenbedeckung. Man findet ihn häufig in Laubwäldern, Mischwäldern, Heckenlandschaften, Parks, Gärten und an Waldrändern. Auch in landwirtschaftlich genutzten Gebieten kann er vorkommen, sofern dort Rückzugsräume wie Feldraine oder ungestörte Bodenabschnitte vorhanden sind.

Er ist ein Kulturfolger und gilt als anpassungsfähig. Dank seiner Fähigkeit, auch in vom Menschen beeinflussten Lebensräumen zu überleben, ist Carabus nemoralis heute weit verbreitet und in vielen Regionen recht häufig.

Lebensweise und Ernährung

Der Hainlaufkäfer ist nachtaktiv und versteckt sich tagsüber unter Laub, Steinen, Totholz oder in Erdhöhlen. In der Dämmerung und nachts geht er auf Nahrungssuche. Dabei ernährt er sich räuberisch von verschiedenen kleinen Wirbellosen. Sein Beutespektrum reicht von Insektenlarven über Schnecken bis hin zu Regenwürmern. Mit seinen kräftigen Mundwerkzeugen kann er auch Schneckenhäuser aufbrechen – ein Verhalten, das ihm insbesondere im Gartenbau einen guten Ruf eingebracht hat.

Seine räuberische Lebensweise macht den Hainlaufkäfer zu einem wichtigen biologischen Schädlingsbekämpfer. Besonders nützlich ist er in Gärten und landwirtschaftlichen Flächen, wo er unter anderem Nacktschnecken und schädliche Insektenlarven frisst.

Fortpflanzung und Entwicklung

Die Fortpflanzung erfolgt im Frühjahr oder Sommer. Die Weibchen legen ihre Eier in lockeren, feuchten Boden ab. Aus den Eiern schlüpfen Larven, die ebenfalls räuberisch leben. Sie durchlaufen mehrere Larvenstadien, bevor sie sich verpuppen. Die vollständige Entwicklung vom Ei bis zum adulten Käfer dauert mehrere Wochen bis Monate – abhängig von Temperatur und Nahrungsangebot.

Viele Hainlaufkäfer überwintern als ausgewachsene Tiere in geschützten Bodenverstecken. Im Frühjahr werden sie wieder aktiv und beginnen ihre nächtliche Nahrungssuche.

Ökologische Bedeutung

Der Hainlaufkäfer ist ein bedeutender Bestandteil der Bodenfauna. Als Räuber reguliert er die Populationen anderer kleiner Tiere, darunter viele potenzielle Schädlinge. Dadurch trägt er zur Stabilität des Ökosystems bei und ist ein wichtiger Indikator für eine intakte, vielfältige Bodenstruktur.

Außerdem zeigt sein Vorkommen, dass ein Lebensraum nicht vollständig degradiert ist, denn obwohl er recht anpassungsfähig ist, benötigt er dennoch strukturreiche Flächen mit Versteckmöglichkeiten und genügend Nahrung.

Schutzstatus

Der Hainlaufkäfer ist in Europa nicht gefährdet und gehört nicht zu den streng geschützten Arten. Dennoch profitieren er und andere Laufkäfer von naturnahen Lebensräumen und dem Erhalt von Strukturen wie Totholz, Laubstreu und extensiv genutzten Grünflächen.

In er Aufnahme von Albert Meier

- Der Hainlaufkäfer (Carabus nemoralis)

Artenschutz in Franken®

Umfassende Suche nach besonderen Tierarten

Umfassende Suche nach besonderen Tierarten

10/11.07.2025

Im Stadtgebiet von Regensburg wurde in den Jahren 2022 bis 2023 die botanisch ausgerichtete Biotopkartierung durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Kartierung werden im Laufe des Jahres veröffentlicht. Nun sollen zoologische Daten das Wissen über besonders bedeutende Lebensräume vervollständigen.

Damit beginnt ein weiteres umfassendes Kartierungsprojekt im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU). Über einen Zeitraum von zwei Jahren werden im Rahmen der Naturschutzfachkartierung seltene Tierarten aus verschiedenen Artengruppen erfasst und dokumentiert. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im Sommer 2027 vorliegen und stehen für verschiedene Maßnahmen und Planungen zur Verfügung.

10/11.07.2025

- Start der Naturschutzfachkartierung im Stadtgebiet von Regensburg

Im Stadtgebiet von Regensburg wurde in den Jahren 2022 bis 2023 die botanisch ausgerichtete Biotopkartierung durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Kartierung werden im Laufe des Jahres veröffentlicht. Nun sollen zoologische Daten das Wissen über besonders bedeutende Lebensräume vervollständigen.

Damit beginnt ein weiteres umfassendes Kartierungsprojekt im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU). Über einen Zeitraum von zwei Jahren werden im Rahmen der Naturschutzfachkartierung seltene Tierarten aus verschiedenen Artengruppen erfasst und dokumentiert. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im Sommer 2027 vorliegen und stehen für verschiedene Maßnahmen und Planungen zur Verfügung.

Die jetzt beginnenden Kartierungsarbeiten, die in enger Abstimmung mit dem Umweltamt der Stadt vorbereitet wurden, umfassen die Artengruppen Reptilien, Amphibien, Libellen, Tagfalter sowie Heuschrecken und werden von einem Fachbüro aus München durchgeführt. Im Frühjahr 2026 startet die Bearbeitung der Artengruppe Vögel, die von Ornithologen aus Regensburg übernommen wird. Für alle untersuchten Artengruppen wird ein guter Überblick zu den Vorkommen im Stadtgebiet und zur Bestandsentwicklungen der einzelnen Arten angestrebt. Einerseits wird geprüft, ob bekannte Fundorte gefährdeter Arten noch von diesen besiedelt sind, andererseits sollen auch Flächen untersucht werden, zu denen noch kaum Erkenntnisse vorliegen. Daraus können Pflege- und Fördermaßnahmen abgeleitet werden, die vor allem bedrohten Arten zugutekommen.

Die Fachleute an der Stadt und am Landesamt haben etwa 100 Zielarten benannt, nach denen gesucht wird. Dazu gehören beispielsweise das Rebhuhn und die Feldlerche, die Schlingnatter, die Gelbbauchunke und eine ganze Reihe von Insektenarten, wie die Kleine Zangenlibelle, der Magerrasen-Perlmuttfalter oder der Feld-Grashüpfer. Auf den jeweiligen Untersuchungsflächen werden nicht nur die besonders gefährdeten Arten, sondern auch häufige Arten dokumentiert, um eine Vergleichsgrundlage für künftige Entwicklungen zu erhalten. Die Artenzusammensetzung ändert sich aufgrund unterschiedlicher Bewirtschaftung oder durch klimatische Umwälzungen mitunter stark. Nach Abschluss der Geländearbeiten ist mit Erkenntnissen zu etwa 200 wertvollen Lebensräumen im Stadtgebiet zu rechnen. Hinzu kommen konkrete Empfehlungen für Verbesserungs- und Pflegemaßnahmen, die in den folgenden Jahren umgesetzt werden können. Dem Umweltamt werden die Ergebnisse helfen, Fördermaßnahmen für bedrohte Arten gezielt umzusetzen.

Weitere Informationen:

Die Naturschutzfachkartierung liefert Informationen über bedrohte Tierarten in Landkreisen und kreisfreien Städten. Sie ist eine Bestandsaufnahme und erfasst eine fachlich begründete Auswahl an Flächen, die für den Naturschutz wichtig und erhaltenswert sind. Sie hat weder das Ziel noch die Möglichkeit, Flächen unter Schutz zu stellen oder Grundstückseigentümern bestimmte Bewirtschaftungsweisen vorzuschreiben. Mögliche Einschränkungen ergeben sich ausschließlich aus bestehenden gesetzlichen Vorgaben.

Bei der Kartierung werden vorhandene Daten auf den neuesten Stand gebracht und bisher nicht betrachtete Flächen erstmalig untersucht. Die Ergebnisse werden in einer landesweiten Datenbank zentral gespeichert. Das LfU koordiniert die Arbeiten bayernweit und stellt die Ergebnisse auf Anfrage für Planungsvorhaben zur Verfügung.

In der Aufnahme von Wolfgang Völkl

Quelle

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Pressestelle

Bürgermeister-Ulrich-Straße 160

86179 Augsburg

Stand

01.07.2025

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Die Fachleute an der Stadt und am Landesamt haben etwa 100 Zielarten benannt, nach denen gesucht wird. Dazu gehören beispielsweise das Rebhuhn und die Feldlerche, die Schlingnatter, die Gelbbauchunke und eine ganze Reihe von Insektenarten, wie die Kleine Zangenlibelle, der Magerrasen-Perlmuttfalter oder der Feld-Grashüpfer. Auf den jeweiligen Untersuchungsflächen werden nicht nur die besonders gefährdeten Arten, sondern auch häufige Arten dokumentiert, um eine Vergleichsgrundlage für künftige Entwicklungen zu erhalten. Die Artenzusammensetzung ändert sich aufgrund unterschiedlicher Bewirtschaftung oder durch klimatische Umwälzungen mitunter stark. Nach Abschluss der Geländearbeiten ist mit Erkenntnissen zu etwa 200 wertvollen Lebensräumen im Stadtgebiet zu rechnen. Hinzu kommen konkrete Empfehlungen für Verbesserungs- und Pflegemaßnahmen, die in den folgenden Jahren umgesetzt werden können. Dem Umweltamt werden die Ergebnisse helfen, Fördermaßnahmen für bedrohte Arten gezielt umzusetzen.

Weitere Informationen:

Die Naturschutzfachkartierung liefert Informationen über bedrohte Tierarten in Landkreisen und kreisfreien Städten. Sie ist eine Bestandsaufnahme und erfasst eine fachlich begründete Auswahl an Flächen, die für den Naturschutz wichtig und erhaltenswert sind. Sie hat weder das Ziel noch die Möglichkeit, Flächen unter Schutz zu stellen oder Grundstückseigentümern bestimmte Bewirtschaftungsweisen vorzuschreiben. Mögliche Einschränkungen ergeben sich ausschließlich aus bestehenden gesetzlichen Vorgaben.

Bei der Kartierung werden vorhandene Daten auf den neuesten Stand gebracht und bisher nicht betrachtete Flächen erstmalig untersucht. Die Ergebnisse werden in einer landesweiten Datenbank zentral gespeichert. Das LfU koordiniert die Arbeiten bayernweit und stellt die Ergebnisse auf Anfrage für Planungsvorhaben zur Verfügung.

In der Aufnahme von Wolfgang Völkl

- Kleine Zangenlibelle

Quelle

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Pressestelle

Bürgermeister-Ulrich-Straße 160

86179 Augsburg

Stand

01.07.2025

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

SandAchse Franken: Flugplatz in Bamberg wird Naturschutzgebiet

SandAchse Franken: Flugplatz in Bamberg wird Naturschutzgebiet

09/10.07.2025

Die Trägerverbände des Projektes SandAchse Franken, der BUND Naturschutz in Bayern e.V. und der Landschaftspflegeverband Mittelfranken e.V. begrüßen diese Entscheidung und danken der Regierung für diesen Schritt.

09/10.07.2025

- Passend zum 25-jährigen Projekt-Jubiläum: Der Regierungspräsident von Oberfranken, Florian Luderschmid, verkündete am 26. Juni 2025 auf der Tagung der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege zur Zukunft von Sandlebensräumen in Nürnberg die Ausweisung des Flugplatzes in Bamberg als weiteres Naturschutzgebiet (NSG) in Oberfranken.

Die Trägerverbände des Projektes SandAchse Franken, der BUND Naturschutz in Bayern e.V. und der Landschaftspflegeverband Mittelfranken e.V. begrüßen diese Entscheidung und danken der Regierung für diesen Schritt.

Martin Geilhufe, BN-Landesbeauftragter: „Die Flugplatz-Nebenflächen in der Breitenau bilden eines der großen Kerngebiete der SandAchse Franken, das bislang noch nicht naturschutzrechtlich gesichert war. Wir haben uns das Schutzgebiet seit langem gewünscht und freuen uns riesig, dass die der Regierung uns zum 25-jährigen Jubiläum dieses Geschenk macht.“

Karin Klein-Schmidt, Landschaftspflegeverband Mittelfranken: „Das Naturschutzgebiet Breitenau ergänzt mit seinen großen Silbergrasrasen, Besenginsterheiden und Sandtümpeln die bestehenden Naturschutzgebiete auf Sand im Raum Bamberg wie das NSG Börstig bei Hallstadt, das NSG Muna Bamberg oder das Nationale Naturerbe Hauptsmoorwald.“

Bis 2012 wurde die Breitenau in Bamberg von der US-Armee als Flugplatz genutzt. Nach dem Abzug der US-Armee wurde dann der Flugplatz unter der Obhut des Aeroclubs Bamberg e.V. zivil weiterbetrieben. 2013 kam es in einer Nacht- und Nebelaktion zur Verbreiterung der Start- und Landebahn mit entsprechenden Eingriffen in die wertvollen Naturflächen. Selbst die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Bamberg erfuhr erst im Nachhinein von den Eingriffen und erließ nachträglich Auflagen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die dann auch umgesetzt werden mussten.

Um die Ausweisung als Naturschutzgebiet zu befördern, hatte die Kreisgruppe Bamberg des BUND Naturschutz im Jahr 2019 einen Bürgerantrag zur Unterschutzstellung auf den Weg gebracht, den 1.400 Wahlberechtigte mit ihrer Unterschrift unterstützten. Damit war auch die Stadt Bamberg verpflichtet, die Ausweisung zu unterstützen.

Bei der Tagung der bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) am 26. und 27.6.2025 treffen sich Fachleute des Projektes SandAchse Franken aus Naturschutzbehörden, Landschaftspflege- und Naturschutzverbänden sowie der Wissenschaft und die interessierte Öffentlichkeit im Presseclub Nürnberg. 25 Jahre nach Projektbeginn wird Bilanz gezogen und über aktuelle Entwicklungen zu sandtypischen Arten und Lebensräumen berichtet.

In der Aufnahme von Fotograf: Stefan Mümmler

Quelle

BUND NATURSCHUTZ IN BAYERN E.V. (BN)

Dr.-Johann-Maier-Straße 4

93049 Regensburg

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Karin Klein-Schmidt, Landschaftspflegeverband Mittelfranken: „Das Naturschutzgebiet Breitenau ergänzt mit seinen großen Silbergrasrasen, Besenginsterheiden und Sandtümpeln die bestehenden Naturschutzgebiete auf Sand im Raum Bamberg wie das NSG Börstig bei Hallstadt, das NSG Muna Bamberg oder das Nationale Naturerbe Hauptsmoorwald.“

Bis 2012 wurde die Breitenau in Bamberg von der US-Armee als Flugplatz genutzt. Nach dem Abzug der US-Armee wurde dann der Flugplatz unter der Obhut des Aeroclubs Bamberg e.V. zivil weiterbetrieben. 2013 kam es in einer Nacht- und Nebelaktion zur Verbreiterung der Start- und Landebahn mit entsprechenden Eingriffen in die wertvollen Naturflächen. Selbst die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Bamberg erfuhr erst im Nachhinein von den Eingriffen und erließ nachträglich Auflagen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die dann auch umgesetzt werden mussten.

Um die Ausweisung als Naturschutzgebiet zu befördern, hatte die Kreisgruppe Bamberg des BUND Naturschutz im Jahr 2019 einen Bürgerantrag zur Unterschutzstellung auf den Weg gebracht, den 1.400 Wahlberechtigte mit ihrer Unterschrift unterstützten. Damit war auch die Stadt Bamberg verpflichtet, die Ausweisung zu unterstützen.

Bei der Tagung der bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) am 26. und 27.6.2025 treffen sich Fachleute des Projektes SandAchse Franken aus Naturschutzbehörden, Landschaftspflege- und Naturschutzverbänden sowie der Wissenschaft und die interessierte Öffentlichkeit im Presseclub Nürnberg. 25 Jahre nach Projektbeginn wird Bilanz gezogen und über aktuelle Entwicklungen zu sandtypischen Arten und Lebensräumen berichtet.

In der Aufnahme von Fotograf: Stefan Mümmler

- Von links: Karin Klein-Schmidt (LPV Mittelfranken) Martin Geilhufe (BUND Naturschutz); Florian Luderschmid (Regierungspräsident von Oberfranken); Britta Walthelm (Stadt Nürnberg) und Ulrike Lorenz (Vorständin Bayerischer Naturschutzfond) freuen sich über die Ausweisung des Flugplatzes in Bamberg als weiteres Naturschutzgebiet in Oberfranken

Quelle

BUND NATURSCHUTZ IN BAYERN E.V. (BN)

Dr.-Johann-Maier-Straße 4

93049 Regensburg

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

Aufbruch in die Luft: Der spektakuläre Ameisen-Hochzeitsflug

Aufbruch in die Luft: Der spektakuläre Ameisen-Hochzeitsflug

26/27.06.2025

Diese einzigartige Phase im Leben von Ameisenkolonien markiert den Beginn neuer Generationen und spielt eine entscheidende Rolle im Fortbestand dieser faszinierenden Insekten.

26/27.06.2025

- Der bevorstehende Ameisen-Hochzeitsflug ist ein bemerkenswertes Naturspektakel, das jährlich Millionen von Ameisen auf nahezu der ganzen Welt betrifft.

Diese einzigartige Phase im Leben von Ameisenkolonien markiert den Beginn neuer Generationen und spielt eine entscheidende Rolle im Fortbestand dieser faszinierenden Insekten.

Ein Blick auf den Ablauf

Der Ameisen-Hochzeitsflug, auch als Schwarmflug bekannt, ist ein koordinierter Prozess, bei dem geflügelte, geschlechtsreife Ameisen aus ihren Nestern ausschwärmen, um sich zu paaren und neue Kolonien zu gründen. Dieser Flug ist stark wetterabhängig und wird oft von hoher Luftfeuchtigkeit und warmen Temperaturen begünstigt, die ideale Bedingungen für die Verbreitung der Jungköniginnen und -männchen bieten.

Die Rolle der geflügelten Ameisen

Die geflügelten Ameisen, die normalerweise nur für kurze Zeit fliegen können, nutzen diesen Flug, um sich zu vermehren. Männliche Ameisen geben dabei ihre Spermien ab, während die Jungköniginnen Spermien speichern, um später neue Kolonien zu gründen. Dieser Prozess ist entscheidend für die genetische Vielfalt und das Überleben der Ameisenpopulationen.

Wichtige ökologische Auswirkungen

Der Ameisen-Hochzeitsflug hat auch bedeutende ökologische Auswirkungen. Er trägt zur Verteilung von Ameisenpopulationen bei, die sowohl als Beutetiere als auch als Beutegreifer eine Schlüsselrolle in vielen Ökosystemen spielen. Durch die Etablierung neuer Kolonien fördert der Hochzeitsflug die Gesundheit und Anpassungsfähigkeit von Ameisenpopulationen in verschiedenen Umgebungen.

Schutz und Beobachtung

Für Biologen und Naturforscher bietet der Ameisen-Hochzeitsflug eine wertvolle Gelegenheit, das Verhalten und die Dynamik von Ameisenkolonien genauer zu studieren. Der Schutz dieser Ereignisse und der Lebensräume, in denen sie stattfinden, ist daher von entscheidender Bedeutung für die langfristige Erhaltung dieser wichtigen Insektenarten.

Faszination und Lernen

Abschließend bleibt der Ameisen-Hochzeitsflug nicht nur ein beeindruckendes Spektakel der Natur, sondern auch eine Quelle der Faszination und des Lernens für Menschen jeden Alters. Durch die Beobachtung und das Verständnis dieses Phänomens können wir nicht nur die natürliche Welt besser schätzen, sondern auch dazu beitragen, sie zu schützen und zu bewahren.

In der Aufnahme

Der Ameisen-Hochzeitsflug, auch als Schwarmflug bekannt, ist ein koordinierter Prozess, bei dem geflügelte, geschlechtsreife Ameisen aus ihren Nestern ausschwärmen, um sich zu paaren und neue Kolonien zu gründen. Dieser Flug ist stark wetterabhängig und wird oft von hoher Luftfeuchtigkeit und warmen Temperaturen begünstigt, die ideale Bedingungen für die Verbreitung der Jungköniginnen und -männchen bieten.

Die Rolle der geflügelten Ameisen

Die geflügelten Ameisen, die normalerweise nur für kurze Zeit fliegen können, nutzen diesen Flug, um sich zu vermehren. Männliche Ameisen geben dabei ihre Spermien ab, während die Jungköniginnen Spermien speichern, um später neue Kolonien zu gründen. Dieser Prozess ist entscheidend für die genetische Vielfalt und das Überleben der Ameisenpopulationen.

Wichtige ökologische Auswirkungen

Der Ameisen-Hochzeitsflug hat auch bedeutende ökologische Auswirkungen. Er trägt zur Verteilung von Ameisenpopulationen bei, die sowohl als Beutetiere als auch als Beutegreifer eine Schlüsselrolle in vielen Ökosystemen spielen. Durch die Etablierung neuer Kolonien fördert der Hochzeitsflug die Gesundheit und Anpassungsfähigkeit von Ameisenpopulationen in verschiedenen Umgebungen.

Schutz und Beobachtung

Für Biologen und Naturforscher bietet der Ameisen-Hochzeitsflug eine wertvolle Gelegenheit, das Verhalten und die Dynamik von Ameisenkolonien genauer zu studieren. Der Schutz dieser Ereignisse und der Lebensräume, in denen sie stattfinden, ist daher von entscheidender Bedeutung für die langfristige Erhaltung dieser wichtigen Insektenarten.

Faszination und Lernen

Abschließend bleibt der Ameisen-Hochzeitsflug nicht nur ein beeindruckendes Spektakel der Natur, sondern auch eine Quelle der Faszination und des Lernens für Menschen jeden Alters. Durch die Beobachtung und das Verständnis dieses Phänomens können wir nicht nur die natürliche Welt besser schätzen, sondern auch dazu beitragen, sie zu schützen und zu bewahren.

In der Aufnahme

- Nahezu gleichzeitig bereiten sich die Ameisenarten auf den ersten Jahres- Ameisenflug vor ... hier einige Aufnahmen der Braunen Wegameise (Lasius alienus) ...

Artenschutz in Franken®

Projektziel verfehlt - Zweckentfremdung von Naturschutzflächen gefährdet bedrohte Arten

Zweckentfremdung von Naturschutzflächen gefährdet bedrohte Arten

08/09.07.2025

08/09.07.2025

- Ein mit öffentlichen und privaten Mitteln speziell für den Naturschutz entwickeltes Gebiet – einst geschaffen zum Erhalt wertvoller Lebensräume und zur Förderung der Artenvielfalt – wird seit Jahren zweckentfremdet (hier gilt es die Zweckbindungsfrist des Projekts zu beachten), für Veranstaltungen und Feste, die nach unserer Auffassung mit den Grundsätzen des Naturschutzes unvereinbar sind.

Diese Nutzung widerspricht dem ursprünglichen Schutzziel und führt zu erheblichen Störungen sensibler Ökosysteme. Besonders betroffen sind nachweislich gefährdete Arten, darunter auch solche, die auf der Roten Liste stehen. Trittschäden, Lärm, Müll und nächtliche Beleuchtung beeinträchtigen nicht nur Brut- und Rückzugsräume, sondern untergraben das Vertrauen in naturverträgliche Schutzkonzepte.

Wir appellieren an alle Verantwortlichen und Besucher:innen: Naturschutzflächen sind kein Veranstaltungsort. Sie sind Rückzugsort für bedrohte Arten und ein Fundament für ökologische Stabilität – heute und in Zukunft. Nur durch konsequenten Schutz kann ihr eigentlicher Zweck erhalten bleiben.

Wo der gefährdete Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus), die in Bayern vom Aussterben bedrohte Bekassine (Gallinago gallinago) oder der ebenso vom Aussterben bedrohte Große Brachvogel (Numenius arquata) bestätigt werden konnten, findet alle zwei Jahre eine Veranstaltung statt.

Für wenige Tage "menschlicher Freude" entsteht unzähliges Tierleid! Viele Millionen unserer Mitgeschöpfe verlieren ihren Lebensraum, manche Arten gar inmitten der Fortpflanzungszeit. Und was machen die informierten und zuständigen Naturschutzbehörden? Wir werden es sehen - wir sind aktuell in jedem Fall positiv gestimmt!

So kann das nach unsererer Auffassung nicht mehr praktiziert werden - es bedarf eines Projektmanagements das im Idealfall allen Aspekten gerecht werden kann!

In der Aufnahme

Wir appellieren an alle Verantwortlichen und Besucher:innen: Naturschutzflächen sind kein Veranstaltungsort. Sie sind Rückzugsort für bedrohte Arten und ein Fundament für ökologische Stabilität – heute und in Zukunft. Nur durch konsequenten Schutz kann ihr eigentlicher Zweck erhalten bleiben.

Wo der gefährdete Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus), die in Bayern vom Aussterben bedrohte Bekassine (Gallinago gallinago) oder der ebenso vom Aussterben bedrohte Große Brachvogel (Numenius arquata) bestätigt werden konnten, findet alle zwei Jahre eine Veranstaltung statt.

Für wenige Tage "menschlicher Freude" entsteht unzähliges Tierleid! Viele Millionen unserer Mitgeschöpfe verlieren ihren Lebensraum, manche Arten gar inmitten der Fortpflanzungszeit. Und was machen die informierten und zuständigen Naturschutzbehörden? Wir werden es sehen - wir sind aktuell in jedem Fall positiv gestimmt!

So kann das nach unsererer Auffassung nicht mehr praktiziert werden - es bedarf eines Projektmanagements das im Idealfall allen Aspekten gerecht werden kann!

In der Aufnahme

- In dieser Form zeigt sich das Areal vor der "Flächenfreistellung" ...

Artenschutz in Franken®

Die Bachstelze (Motacilla alba): Ein eleganter Bewohner unserer Natur

Die Bachstelze (Motacilla alba): Ein eleganter Bewohner unserer Natur

07/08.07.2025

Diese Vogelart ist in Europa, Asien und Teilen Nordafrikas verbreitet und bevorzugt offene Landschaften mit Gewässern in der Nähe.

07/08.07.2025

- Die Bachstelze, wissenschaftlich bekannt als Motacilla alba, ist ein faszinierender Vogel, der sowohl durch sein Aussehen als auch durch sein Verhalten beeindruckt.

Diese Vogelart ist in Europa, Asien und Teilen Nordafrikas verbreitet und bevorzugt offene Landschaften mit Gewässern in der Nähe.

Beschreibung und Aussehen:

Die Bachstelze zeichnet sich durch ihr kontrastreiches Federkleid aus, das hauptsächlich schwarz, weiß und grau gefärbt ist. Sie haben eine markante schwarze Kappe auf dem Kopf und einen weißen Bauch, der bei den Männchen oft etwas intensiver gefärbt ist als bei den Weibchen. Diese Farbgebung hilft ihnen, sich sowohl im Wasser als auch in der Luft effektiv zu orientieren.

Lebensraum und Verhalten:

Bachstelzen sind vor allem in der Nähe von Gewässern wie Flüssen, Seen oder auch in städtischen Parks anzutreffen. Sie sind ausgezeichnete Flieger und können elegant durch die Luft gleiten, während sie nach Insekten und kleinen Wirbellosen jagen. Typischerweise bauen sie ihre Nester in Spalten von Gebäuden oder auf Felsen, wo sie ihre Jungen sicher aufziehen können.

Ökologische Bedeutung:

Als Insektenfresser spielen Bachstelzen eine wichtige Rolle im Ökosystem, da sie dazu beitragen, die Populationen von schädlichen Insekten zu kontrollieren. Ihre Anwesenheit in städtischen und ländlichen Gebieten zeigt auch die gute Qualität der Umwelt an, da sie auf saubere Wasserquellen und reichhaltige Insektenpopulationen angewiesen sind.

Schutzstatus und Gefährdung:

Die Bachstelze gilt derzeit nicht als gefährdet, jedoch können Verluste geeigneter Lebensräume durch menschliche Entwicklung ihre Populationen bedrohen. Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung ihrer Lebensräume sind daher entscheidend, um sicherzustellen, dass diese faszinierenden Vögel weiterhin unsere Umwelt bereichern können.

Insgesamt ist die Bachstelze ein Symbol für Anpassungsfähigkeit und natürliche Schönheit, das uns daran erinnert, wie wichtig es ist, unsere natürlichen Lebensräume zu schützen und zu respektieren. Ihre Präsenz in unserer Umgebung bereichert nicht nur die Natur, sondern auch unsere täglichen Begegnungen mit der Tierwelt.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Die Bachstelze zeichnet sich durch ihr kontrastreiches Federkleid aus, das hauptsächlich schwarz, weiß und grau gefärbt ist. Sie haben eine markante schwarze Kappe auf dem Kopf und einen weißen Bauch, der bei den Männchen oft etwas intensiver gefärbt ist als bei den Weibchen. Diese Farbgebung hilft ihnen, sich sowohl im Wasser als auch in der Luft effektiv zu orientieren.

Lebensraum und Verhalten:

Bachstelzen sind vor allem in der Nähe von Gewässern wie Flüssen, Seen oder auch in städtischen Parks anzutreffen. Sie sind ausgezeichnete Flieger und können elegant durch die Luft gleiten, während sie nach Insekten und kleinen Wirbellosen jagen. Typischerweise bauen sie ihre Nester in Spalten von Gebäuden oder auf Felsen, wo sie ihre Jungen sicher aufziehen können.

Ökologische Bedeutung:

Als Insektenfresser spielen Bachstelzen eine wichtige Rolle im Ökosystem, da sie dazu beitragen, die Populationen von schädlichen Insekten zu kontrollieren. Ihre Anwesenheit in städtischen und ländlichen Gebieten zeigt auch die gute Qualität der Umwelt an, da sie auf saubere Wasserquellen und reichhaltige Insektenpopulationen angewiesen sind.

Schutzstatus und Gefährdung:

Die Bachstelze gilt derzeit nicht als gefährdet, jedoch können Verluste geeigneter Lebensräume durch menschliche Entwicklung ihre Populationen bedrohen. Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung ihrer Lebensräume sind daher entscheidend, um sicherzustellen, dass diese faszinierenden Vögel weiterhin unsere Umwelt bereichern können.

Insgesamt ist die Bachstelze ein Symbol für Anpassungsfähigkeit und natürliche Schönheit, das uns daran erinnert, wie wichtig es ist, unsere natürlichen Lebensräume zu schützen und zu respektieren. Ihre Präsenz in unserer Umgebung bereichert nicht nur die Natur, sondern auch unsere täglichen Begegnungen mit der Tierwelt.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Bachstelze

Artenschutz in Franken®

Der Braunbrustigel: Herausforderungen durch Lebensraumveränderungen ...

Der Braunbrustigel: Herausforderungen durch Lebensraumveränderungen und Klimawandel

04/05.07.2025

Diese stacheligen Gesellen sind für ihre nützliche Rolle als Insektenfresser und als natürliche Schädlingsbekämpfer bekannt. Trotz ihrer Bekanntheit und Beliebtheit stehen Braunbrustigel jedoch zunehmend vor Herausforderungen, die durch elementare Veränderungen ihres Lebensraums und den Klimawandel bedingt sind.

04/05.07.2025

- Der Braunbrustigel (Erinaceus europaeus) ist eine charismatische Art der heimischen Fauna, die in weiten Teilen Europas anzutreffen ist.

Diese stacheligen Gesellen sind für ihre nützliche Rolle als Insektenfresser und als natürliche Schädlingsbekämpfer bekannt. Trotz ihrer Bekanntheit und Beliebtheit stehen Braunbrustigel jedoch zunehmend vor Herausforderungen, die durch elementare Veränderungen ihres Lebensraums und den Klimawandel bedingt sind.

Lebensraumveränderungen und ihre Auswirkungen:

Braunbrustigel sind an vielfältige Lebensräume angepasst, von Wäldern über Gärten bis hin zu städtischen Gebieten. Ihre Fähigkeit, in verschiedenen Umgebungen zu leben, hat zu ihrer Verbreitung beigetragen. Dennoch sind sie empfindlich gegenüber Veränderungen in ihrem natürlichen Lebensraum. Die fortschreitende Urbanisierung, intensive Landnutzung und Fragmentierung von Lebensräumen setzen den Lebensraum des Braunbrustigels unter Druck. Die Zerschneidung ihrer Lebensräume durch Straßen und Siedlungen führt zu isolierten Populationen und erschwert den Austausch zwischen diesen, was langfristig die genetische Vielfalt gefährden kann.

Klimawandel als zusätzliche Belastung:

Der Klimawandel stellt eine weitere große Herausforderung für den Braunbrustigel dar. Veränderte Niederschlagsmuster, längere Trockenperioden und häufigere Extremwetterereignisse können die Verfügbarkeit von Nahrung und Unterschlupfmöglichkeiten beeinträchtigen. Insbesondere die zunehmende Häufigkeit von Hitzeperioden im Sommer kann für die stacheligen Säugetiere gefährlich sein, da sie aufgrund ihrer physiologischen Eigenschaften anfällig für Überhitzung sind.

Schutzmaßnahmen und Erhaltungsbemühungen:

Um den Rückgang der Braunbrustigel-Populationen zu verlangsamen, sind gezielte Schutzmaßnahmen und Erhaltungsbemühungen von entscheidender Bedeutung. Dazu gehören die Schaffung und der Schutz von Biotopverbundsystemen, die Förderung naturnaher Gärten und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedürfnisse dieser Tierart. Darüber hinaus ist die Überwachung und Erforschung ihrer Lebensräume sowie die Entwicklung von Anpassungsstrategien an den Klimawandel von großer Wichtigkeit.

Insgesamt ist der Braunbrustigel ein Beispiel für die vielfältigen Herausforderungen, denen viele Arten durch menschliche Aktivitäten und Umweltveränderungen ausgesetzt sind. Durch ein bewusstes Handeln auf individueller und gesellschaftlicher Ebene können wir dazu beitragen, diese faszinierenden Tiere und ihre Lebensräume für zukünftige Generationen zu bewahren.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Braunbrustigel sind an vielfältige Lebensräume angepasst, von Wäldern über Gärten bis hin zu städtischen Gebieten. Ihre Fähigkeit, in verschiedenen Umgebungen zu leben, hat zu ihrer Verbreitung beigetragen. Dennoch sind sie empfindlich gegenüber Veränderungen in ihrem natürlichen Lebensraum. Die fortschreitende Urbanisierung, intensive Landnutzung und Fragmentierung von Lebensräumen setzen den Lebensraum des Braunbrustigels unter Druck. Die Zerschneidung ihrer Lebensräume durch Straßen und Siedlungen führt zu isolierten Populationen und erschwert den Austausch zwischen diesen, was langfristig die genetische Vielfalt gefährden kann.

Klimawandel als zusätzliche Belastung:

Der Klimawandel stellt eine weitere große Herausforderung für den Braunbrustigel dar. Veränderte Niederschlagsmuster, längere Trockenperioden und häufigere Extremwetterereignisse können die Verfügbarkeit von Nahrung und Unterschlupfmöglichkeiten beeinträchtigen. Insbesondere die zunehmende Häufigkeit von Hitzeperioden im Sommer kann für die stacheligen Säugetiere gefährlich sein, da sie aufgrund ihrer physiologischen Eigenschaften anfällig für Überhitzung sind.

Schutzmaßnahmen und Erhaltungsbemühungen:

Um den Rückgang der Braunbrustigel-Populationen zu verlangsamen, sind gezielte Schutzmaßnahmen und Erhaltungsbemühungen von entscheidender Bedeutung. Dazu gehören die Schaffung und der Schutz von Biotopverbundsystemen, die Förderung naturnaher Gärten und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedürfnisse dieser Tierart. Darüber hinaus ist die Überwachung und Erforschung ihrer Lebensräume sowie die Entwicklung von Anpassungsstrategien an den Klimawandel von großer Wichtigkeit.

Insgesamt ist der Braunbrustigel ein Beispiel für die vielfältigen Herausforderungen, denen viele Arten durch menschliche Aktivitäten und Umweltveränderungen ausgesetzt sind. Durch ein bewusstes Handeln auf individueller und gesellschaftlicher Ebene können wir dazu beitragen, diese faszinierenden Tiere und ihre Lebensräume für zukünftige Generationen zu bewahren.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Nachtaufnahme - Igel sind auch in Bayern seltener anzutreffen - Negative Lebensraumveränderungen und der Klimawandel bringen den Säuger an seine Grenzen.

Artenschutz in Franken®

Der Walker ...

Der Walker, der auch Türkischer Maikäfer (Polyphylla fullo) genannt wird

06/07.06.2025

06/07.06.2025

- Als Polyphylla fullo, auch bekannt als Walker, möchte ich meine faszinierende Existenz aus meiner eigenen Perspektive erklären, während ich gleichzeitig einige fachliche Aspekte einbinde.

Ich bin ein Käfer der Familie Scarabaeidae und gehöre zur Gattung Polyphylla. Mein wissenschaftlicher Name, Polyphylla fullo, deutet auf meine Zugehörigkeit innerhalb dieser Gruppe hin.Als Mitglied dieser Familie spiele ich eine wichtige ökologische Rolle, besonders während meiner Larvenphase. Meine Larven leben in morschem Holz, wo sie sich von abgestorbenem organischen Material ernähren und so zur Zersetzung und Recycling von Nährstoffen beitragen.

Als erwachsener Käfer bin ich zwischen 15 und 30 Millimeter groß und besitze eine charakteristische, robuste Gestalt mit auffälligen, gezackten Antennen. Diese Antennen sind nicht nur ein markantes Merkmal, sondern dienen auch der Wahrnehmung meiner Umwelt und der Suche nach Partnern. Ich ernähre mich hauptsächlich von Blättern und bin besonders in warmen, sandigen Lebensräumen anzutreffen, wo ich mich durch Sand und Erde grabe, um mich vor Hitze zu schützen.

Meine Fortpflanzung ist ein interessanter Teil meines Lebenszyklus. Als Männchen bin ich aktiv auf der Suche nach Weibchen, um mich zu paaren. Dies geschieht häufig in den Abendstunden oder nachts, wenn die Temperaturen angenehmer sind. Einmal gepaart, legt das Weibchen Eier in den Boden, wo sie nach einiger Zeit schlüpfen und sich zu Larven entwickeln, um den Zyklus von neuem zu beginnen.

Fachlich betrachtet bin ich ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems, da ich nicht nur zur Nährstoffrückführung beitrage, sondern auch als Nahrungsquelle für verschiedene Tiere diene, darunter Vögel und andere Insekten. Meine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume und meine Fähigkeit, Nahrung zu finden und mich fortzupflanzen, sind evolutionäre Merkmale, die mich erfolgreich gemacht haben.

Insgesamt bin ich als Polyphylla fullo stolz darauf, Teil der reichen Vielfalt der Natur zu sein und durch meine Lebensweise zur Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts beizutragen.

In der Aufnahme von K.Schmidt

Als erwachsener Käfer bin ich zwischen 15 und 30 Millimeter groß und besitze eine charakteristische, robuste Gestalt mit auffälligen, gezackten Antennen. Diese Antennen sind nicht nur ein markantes Merkmal, sondern dienen auch der Wahrnehmung meiner Umwelt und der Suche nach Partnern. Ich ernähre mich hauptsächlich von Blättern und bin besonders in warmen, sandigen Lebensräumen anzutreffen, wo ich mich durch Sand und Erde grabe, um mich vor Hitze zu schützen.

Meine Fortpflanzung ist ein interessanter Teil meines Lebenszyklus. Als Männchen bin ich aktiv auf der Suche nach Weibchen, um mich zu paaren. Dies geschieht häufig in den Abendstunden oder nachts, wenn die Temperaturen angenehmer sind. Einmal gepaart, legt das Weibchen Eier in den Boden, wo sie nach einiger Zeit schlüpfen und sich zu Larven entwickeln, um den Zyklus von neuem zu beginnen.

Fachlich betrachtet bin ich ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems, da ich nicht nur zur Nährstoffrückführung beitrage, sondern auch als Nahrungsquelle für verschiedene Tiere diene, darunter Vögel und andere Insekten. Meine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume und meine Fähigkeit, Nahrung zu finden und mich fortzupflanzen, sind evolutionäre Merkmale, die mich erfolgreich gemacht haben.

Insgesamt bin ich als Polyphylla fullo stolz darauf, Teil der reichen Vielfalt der Natur zu sein und durch meine Lebensweise zur Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts beizutragen.

In der Aufnahme von K.Schmidt

- Walker / Türkischer Maikäfer (Polyphylla fullo) - Todfund vom 27.06.205

Artenschutz in Franken®

Oase des (Über)-Lebens - Lechtingen ... Ein Lebensraum entsteht ...

Oase des (Über)-Lebens - Lechtingen

03/04.07.2025

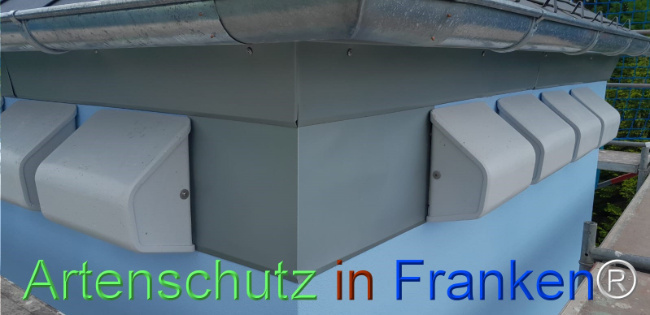

Niedersachsen / Lechtingen. Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und dem Windmühle Lechtingen e.V. das von der der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Zielsetzung dieses Gemeinschaftsprojekts soll es in erster Linie sein, aus einer vormals artenfernen Struktur einen Lebensraum zu gestalten, der es zahlreichen Tier- und Pflanzenarten ermöglichen soll in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt wertvolle Rückzugsräume zu finden.

03/04.07.2025

Niedersachsen / Lechtingen. Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und dem Windmühle Lechtingen e.V. das von der der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Zielsetzung dieses Gemeinschaftsprojekts soll es in erster Linie sein, aus einer vormals artenfernen Struktur einen Lebensraum zu gestalten, der es zahlreichen Tier- und Pflanzenarten ermöglichen soll in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt wertvolle Rückzugsräume zu finden.

Dabei legen wir besonderen Wert darauf, auch Menschen mit in diese Kulisse mitzunehmen und über die entsprechenden Biotopstrukturen zu informieren. Wenn es uns dabei auch noch gelingt hier Interesse zu fördern, sich gleichfalls für den Erhalt der Biodiversität zu engagieren, dann haben wir unser Ziel erreicht.

In der Aufnahme

In der Aufnahme

- Die "Wilde Bienchen Station"

Artenschutz in Franken®

Die Rote Holzmulmschwebfliege (Brachypalpoides lentus)

Die Rote Holzmulmschwebfliege (Brachypalpoides lentus)

05/06.07.2025

Sie fällt durch ihre auffällige Färbung und ihre seltene Erscheinung auf und spielt eine wichtige Rolle in unseren heimischen Ökosystemen.

05/06.07.2025

- Die Rote Holzmulmschwebfliege, wissenschaftlich Brachypalpoides lentus, gehört zur Familie der Schwebfliegen (Syrphidae).

Sie fällt durch ihre auffällige Färbung und ihre seltene Erscheinung auf und spielt eine wichtige Rolle in unseren heimischen Ökosystemen.

Aussehen und Merkmale

Diese Schwebfliegenart ist relativ groß: Die ausgewachsenen Tiere erreichen eine Körperlänge von etwa 10 bis 14 Millimetern. Charakteristisch sind der dunkle Thorax, das rotbraune Abdomen und die relativ breiten, dunkel getönten Flügel. Durch ihre Färbung erinnert sie auf den ersten Blick an eine Wespe oder Biene – eine typische Schutzmimikry, die viele Schwebfliegenarten zeigen.

Lebensweise und Entwicklung

Die Rote Holzmulmschwebfliege bevorzugt alte Laubwälder mit totholzreichen Bereichen. Die Larven leben im vermoderten Holz, insbesondere im Mulm alter Baumstämme – daher auch der Name. Dort zersetzen sie abgestorbenes Pflanzenmaterial und tragen zur Humusbildung bei. Die erwachsenen Tiere sind zwischen April und Juni aktiv und besuchen bevorzugt Blüten von Doldenblütlern, um Nektar und Pollen aufzunehmen. Dabei leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Bestäubung.

Verbreitung

Brachypalpoides lentus ist in weiten Teilen Mitteleuropas verbreitet, allerdings nicht überall häufig. Ihre Bestände gelten als empfindlich gegenüber Habitatverlust, insbesondere durch die Entfernung von Alt- und Totholz in Wäldern.

Ökologische Bedeutung

Die Art erfüllt zwei wichtige ökologische Funktionen:

Schutzstatus

In manchen Regionen wird die Rote Holzmulmschwebfliege als potenziell gefährdet eingestuft, da geeignete Lebensräume durch forstwirtschaftliche Nutzung zurückgehen. Der Erhalt von Alt- und Totholz ist daher essenziell für ihren Schutz.

Fazit

Die Rote Holzmulmschwebfliege ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch ökologisch wertvoll. Ihre Lebensweise macht sie zu einem guten Indikator für naturnahe Wälder mit funktionierenden Stoffkreisläufen. Wer sich für Natur- und Artenschutz interessiert, sollte auch auf diese eher unscheinbaren, aber nützlichen Insekten achten.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Diese Schwebfliegenart ist relativ groß: Die ausgewachsenen Tiere erreichen eine Körperlänge von etwa 10 bis 14 Millimetern. Charakteristisch sind der dunkle Thorax, das rotbraune Abdomen und die relativ breiten, dunkel getönten Flügel. Durch ihre Färbung erinnert sie auf den ersten Blick an eine Wespe oder Biene – eine typische Schutzmimikry, die viele Schwebfliegenarten zeigen.

Lebensweise und Entwicklung

Die Rote Holzmulmschwebfliege bevorzugt alte Laubwälder mit totholzreichen Bereichen. Die Larven leben im vermoderten Holz, insbesondere im Mulm alter Baumstämme – daher auch der Name. Dort zersetzen sie abgestorbenes Pflanzenmaterial und tragen zur Humusbildung bei. Die erwachsenen Tiere sind zwischen April und Juni aktiv und besuchen bevorzugt Blüten von Doldenblütlern, um Nektar und Pollen aufzunehmen. Dabei leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Bestäubung.

Verbreitung

Brachypalpoides lentus ist in weiten Teilen Mitteleuropas verbreitet, allerdings nicht überall häufig. Ihre Bestände gelten als empfindlich gegenüber Habitatverlust, insbesondere durch die Entfernung von Alt- und Totholz in Wäldern.

Ökologische Bedeutung

Die Art erfüllt zwei wichtige ökologische Funktionen:

- Als Bestäuber von Wildpflanzen.

- Als Zersetzer in ihrer Larvenphase, wodurch sie zur Nährstoffkreislauf beiträgt.

Schutzstatus

In manchen Regionen wird die Rote Holzmulmschwebfliege als potenziell gefährdet eingestuft, da geeignete Lebensräume durch forstwirtschaftliche Nutzung zurückgehen. Der Erhalt von Alt- und Totholz ist daher essenziell für ihren Schutz.

Fazit

Die Rote Holzmulmschwebfliege ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch ökologisch wertvoll. Ihre Lebensweise macht sie zu einem guten Indikator für naturnahe Wälder mit funktionierenden Stoffkreisläufen. Wer sich für Natur- und Artenschutz interessiert, sollte auch auf diese eher unscheinbaren, aber nützlichen Insekten achten.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Die Rote Holzmulmschwebfliege (Brachypalpoides lentus) findet man von Mai bis August in Wäldern, auf Lichtungen oder an Waldrändern.

Artenschutz in Franken®

Der Große Puppenräuber ist nach 100 Jahren zurück!

Citizen-Science-Projekt der LWF belegt: Der Große Puppenräuber ist nach 100 Jahren zurück!

02/03.07.2025

Speziell in der Landeshauptstadt wurde er aktuell bereits mehrfach gesichtet. Seit 2018 hatte die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) mit „Citizen Science“-Aufrufen dazu aufgefordert, Beobachtungen dieses Laufkäfers in Bayern zu melden. Nun steht fest: Der Große Puppenräuber (Calosoma sycophanta) wird nicht nur in Nordbayern häufiger - er ist endlich auch wieder in Südbayern zu Hause!

Sogar mitten in der Landeshauptstadt konnte die Art 2025 nachgewiesen werden: In einem Garten in Bogenhausen und in einem Lohwald in Moosach. Auch aus Freising und Landshut liegen aktuelle Meldungen vor. Alle Funde wurden per Fotonachweis durch die LWF bestätigt.

02/03.07.2025

- Freising, 11.06.2025: Der Große Puppenräuber ist zurück! Nach deutlich mehr als einem Jahrhundert wurde der große Nützling wieder in Südbayern gefunden.

Speziell in der Landeshauptstadt wurde er aktuell bereits mehrfach gesichtet. Seit 2018 hatte die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) mit „Citizen Science“-Aufrufen dazu aufgefordert, Beobachtungen dieses Laufkäfers in Bayern zu melden. Nun steht fest: Der Große Puppenräuber (Calosoma sycophanta) wird nicht nur in Nordbayern häufiger - er ist endlich auch wieder in Südbayern zu Hause!

Sogar mitten in der Landeshauptstadt konnte die Art 2025 nachgewiesen werden: In einem Garten in Bogenhausen und in einem Lohwald in Moosach. Auch aus Freising und Landshut liegen aktuelle Meldungen vor. Alle Funde wurden per Fotonachweis durch die LWF bestätigt.

Nützliche Käfer mit Appetit auf Schädlinge

Seit einigen Jahren breiten sich aufgrund der massiven Klimaerwärmung verschiedene Nachtfalter-Arten stark aus – es gibt Massenvermehrungen. Einige an Eichen lebende Arten können dabei erhebliche Probleme verursachen: Sei es, dass sie die Bäume kahlfressen und dadurch schädigen, oder sei es, dass Brennhaare ihre Raupen allergische Reaktionen auslösen. Glücklicherweise haben sich zwei heimische große Laufkäfer-Arten, der Große und der Kleine Puppenräuber, auf den Verzehr solcher Raupen spezialisiert und breiten sich in der Folge ebenfalls aus.

Vor allem in Nordbayerns Laubwäldern sind die beiden Arten aus der Gattung Calosoma wieder recht verbreitet. Dagegen lagen die letzten Nachweise südlich der Donau schon über 100 Jahre zurück, konkret stammten sie aus dem Jahr 1906.

Erfolgreiches Citizen Science Projekt geht weiter! Meldungen erwünscht!

Der Große wie der Kleine Puppenräuber gelten weiterhin als gefährdet bzw. stark gefährdet und sind dabei äußerst nützlich. „Die Meldungen der aufmerksamen Bürgerinnen und Bürger sind für uns als Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft unglaublich wertvoll.

Nur so können wir uns einen Überblick verschaffen, wo die beiden Puppenräuber tatsächlich vorkommen“, so der Präsident der Landesanstalt, Dr. Peter Pröbstle.

„Bitte melden Sie uns daher Sichtungen oder Verdachtsbeobachtungen dieser beiden Laufkäfer. Wichtig dabei ist gutes Bildmaterial und insbesondere der genaue Fundort.

Erkennungsmerkmale und Lebensraum

Die Aktivitätszeit liegt bei beiden Arten streng begrenzt auf das Frühjahr, mit einem Maximum im Mai bis Juni. Gerade in dieser und den nächsten Wochen treten sie noch in Wäldern und urbanen Grünflächen auf.

Beiden Käfern gemeinsam ist das querovale Halsschild - und damit das wichtigste Unterscheidungsmerkmal gegenüber den ansonsten sehr ähnlich gefärbten Rosenkäfern und den Großlaufkäfern der Gattung Carabus.

Die LWF bietet auf ihrer Homepage ein Faltblatt mit Portraits beider Arten zum Download an: https://link2.bayern/puppenraeuber

In der Aufnahme von © B. Flicker

Ansprechpartner zum Thema:

Dr. Stefan Müller-Kroehling

Tel.: 081614591612

E-Mail: poststelle@lwf.bayern.de

Quelle

Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft

Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1

85354 Freising

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Seit einigen Jahren breiten sich aufgrund der massiven Klimaerwärmung verschiedene Nachtfalter-Arten stark aus – es gibt Massenvermehrungen. Einige an Eichen lebende Arten können dabei erhebliche Probleme verursachen: Sei es, dass sie die Bäume kahlfressen und dadurch schädigen, oder sei es, dass Brennhaare ihre Raupen allergische Reaktionen auslösen. Glücklicherweise haben sich zwei heimische große Laufkäfer-Arten, der Große und der Kleine Puppenräuber, auf den Verzehr solcher Raupen spezialisiert und breiten sich in der Folge ebenfalls aus.

Vor allem in Nordbayerns Laubwäldern sind die beiden Arten aus der Gattung Calosoma wieder recht verbreitet. Dagegen lagen die letzten Nachweise südlich der Donau schon über 100 Jahre zurück, konkret stammten sie aus dem Jahr 1906.

- Der Große Puppenräuber folgt den „Massenvermehrungen“

- Was ist mit dem Kleinen Puppenräuber?

Erfolgreiches Citizen Science Projekt geht weiter! Meldungen erwünscht!

Der Große wie der Kleine Puppenräuber gelten weiterhin als gefährdet bzw. stark gefährdet und sind dabei äußerst nützlich. „Die Meldungen der aufmerksamen Bürgerinnen und Bürger sind für uns als Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft unglaublich wertvoll.

Nur so können wir uns einen Überblick verschaffen, wo die beiden Puppenräuber tatsächlich vorkommen“, so der Präsident der Landesanstalt, Dr. Peter Pröbstle.

„Bitte melden Sie uns daher Sichtungen oder Verdachtsbeobachtungen dieser beiden Laufkäfer. Wichtig dabei ist gutes Bildmaterial und insbesondere der genaue Fundort.

Erkennungsmerkmale und Lebensraum

Die Aktivitätszeit liegt bei beiden Arten streng begrenzt auf das Frühjahr, mit einem Maximum im Mai bis Juni. Gerade in dieser und den nächsten Wochen treten sie noch in Wäldern und urbanen Grünflächen auf.

- Großer Puppenräuber

- Kleiner Puppenräuber

Beiden Käfern gemeinsam ist das querovale Halsschild - und damit das wichtigste Unterscheidungsmerkmal gegenüber den ansonsten sehr ähnlich gefärbten Rosenkäfern und den Großlaufkäfern der Gattung Carabus.

Die LWF bietet auf ihrer Homepage ein Faltblatt mit Portraits beider Arten zum Download an: https://link2.bayern/puppenraeuber

In der Aufnahme von © B. Flicker

- Großer Puppenräuber, Größe: 17 – 28 mm

Ansprechpartner zum Thema:

Dr. Stefan Müller-Kroehling

Tel.: 081614591612

E-Mail: poststelle@lwf.bayern.de

Quelle

Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft

Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1

85354 Freising

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

Norderoog verliert Brandseeschwalbe als Brutvogel

Norderoog verliert Brandseeschwalbe als Brutvogel

01/02.07.2025

Erst Scharhörn, dann Trischen – jetzt verliert auch Norderoog seine Brandseeschwalben als Brutvogel

Ahrensburg / Norderoog. Die Vogelhallig Norderoog ist seit mehr als 100 Jahren bedeutender Brutplatz der vom Aussterben bedrohten Brandseeschwalbe im nordfriesischen Wattenmeer. Doch was lange als stabiler Brutplatz galt, ist nun verwaist. Die Livestreams des Projekts Klimahallig Norderoog zeigen eine ungewohnte Szenerie: keine brütenden Brandseeschwalben, keine Koloniegeräusche. Es ist still geworden auf der Vogelhallig. Dabei begann das Jahr hoffnungsvoll: Im März und April flogen wie üblich Brandseeschwalben über Norderoog, um ihr künftiges Brutrevier zu erkunden. Sie brüten dort für gewöhnlich gemeinsam mit Lachmöwen in großen Kolonien.

01/02.07.2025

- Der Verein Jordsand ist alarmiert:

Erst Scharhörn, dann Trischen – jetzt verliert auch Norderoog seine Brandseeschwalben als Brutvogel

Ahrensburg / Norderoog. Die Vogelhallig Norderoog ist seit mehr als 100 Jahren bedeutender Brutplatz der vom Aussterben bedrohten Brandseeschwalbe im nordfriesischen Wattenmeer. Doch was lange als stabiler Brutplatz galt, ist nun verwaist. Die Livestreams des Projekts Klimahallig Norderoog zeigen eine ungewohnte Szenerie: keine brütenden Brandseeschwalben, keine Koloniegeräusche. Es ist still geworden auf der Vogelhallig. Dabei begann das Jahr hoffnungsvoll: Im März und April flogen wie üblich Brandseeschwalben über Norderoog, um ihr künftiges Brutrevier zu erkunden. Sie brüten dort für gewöhnlich gemeinsam mit Lachmöwen in großen Kolonien.

Doch mittlerweile ist klar: Es fehlen tausende Brutpaare.

„Angesichts dieser Entwicklung bin ich erschrocken und in großer Sorge“, sagt Dr. Veit Hennig, 1. Vorsitzender des Vereins Jordsand. „Nachdem Mitte Mai auch die Lachmöwen ihre Brutkolonien auf Norderoog wieder verlassen haben, ist gewiss: die Brandseeschwalbe wird in diesem Jahr nicht auf Norderoog brüten.“

Eine einzelne Ursache ist nicht zu erkennen. Die Einflüsse sind so vielfältig wie die Bedrohungen, mit denen die Seevögel in ihrem Leben konfrontiert sind. In den letzten Jahren wurde Norderoog immer wieder von Sommerfluten heimgesucht, bei denen tausende Gelege zerstört wurden und Jungvögel starben. Darüber berichtete der Verein Jordsand auch in seiner Pressemitteilung vom 11.06.2024. Weiterhin fielen Brandseeschwalben und Lachmöwen der Vogelgrippe zum Opfer und Wanderratten fraßen die Eier der Seevögel. All das merken sich die Brandseeschwalben und Lachmöwen, sodass Norderoog seine Bedeutung als Brutplatz für diese Arten verliert.

Nils Bayer, Vogelwart des Vereins Jordsand auf Hallig Norderoog, beobachtet die Veränderungen aus nächster Nähe. „Ich erlebe hier die drastischen Auswirkungen der Klimakrise auf die Natur. Hart getroffen davon ist das zerbrechliche Ökosystem im Wattenmeer und auch die Vogelhallig Norderoog. Die Artenzusammensetzung befindet sich in einem massiven Wandel. Invasive Arten wie die Wanderratte erobern neue Lebensräume und Jungfische wie der Nachwuchs von Heringen bleibt aus. Dies hat Folgen für die stark bedrohten Seevögel und ist eine beunruhigende Entwicklung“, so Nils Bayer.

Dem allem zum Trotz brüten derzeit noch einzelne Paare der Küstenseeschwalbe auf Norderoog. Auch Flussseeschwalben, Silber- und Heringsmöwen können auf der Internetseite www.klimahallig.de live über fünf Webcams beobachtet werden. Das vom Land Schleswig-Holstein geförderte Projekt „Klimahallig Norderoog“ des Vereins Jordsand verfolgt das Ziel über die verheerenden Auswirkungen der Klimakrise zu informieren und aufzuklären. „Besonders jetzt ist es wichtig, den Fortbestand des Klimahallig-Projektes zu sichern, denn nur so kann der Zustand langfristig dokumentiert und erforscht werden“, so Bela Catherin Bruhn, Projektleiterin des Klimahallig Projektes.

Und es gibt Lichtblicke: Auf der benachbarten Hallig Süderoog haben in den letzten Wochen Brandseeschwalben mit der Brut begonnen und auch im niedersächsischen Wattenmeer brüten sie glücklicherweise weiterhin. Die Hoffnung bleibt, dass die Brandseeschwalben und Lachmöwen in den nächsten Jahren wieder nach Norderoog zurückkehren werden. Der Verein Jordsand gibt sein Bestes diesen einzigartigen Ort zu schützen und als Brutplatz zu bewahren.

In der Aufnahme von Sebastian Conradt

Quelle

Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel und der Natur e. V.

Bornkampsweg 35

22926 Ahrensburg

Stand

13.06.2025