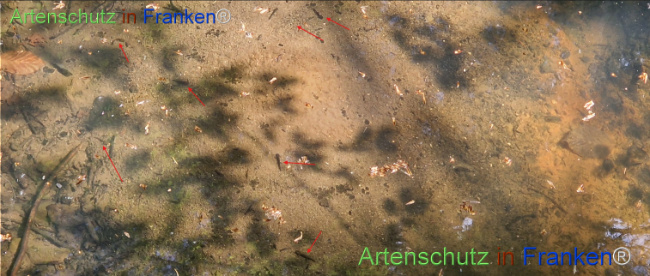

Kaulquappen der Erdkröte (Bufo bufo) ..

Kaulquappen der Erdkröte (Bufo bufo) – Entwicklung, Merkmale und ökologische Bedeutung

21/22.05.2025

Ihr Fortpflanzungszyklus umfasst eine aquatische Larvalphase, in der sich aus Eiern die sogenannten Kaulquappen entwickeln. Diese Entwicklungsphase ist nicht nur biologisch faszinierend, sondern auch ökologisch relevant, da Kaulquappen eine zentrale Rolle im Nahrungsnetz und in der ökologischen Dynamik von Kleingewässern spielen.

21/22.05.2025

- Die Erdkröte (Bufo bufo) ist eine der häufigsten Amphibienarten Europas und ein bedeutender Bestandteil mitteleuropäischer Gewässer- und Landökosysteme.

Ihr Fortpflanzungszyklus umfasst eine aquatische Larvalphase, in der sich aus Eiern die sogenannten Kaulquappen entwickeln. Diese Entwicklungsphase ist nicht nur biologisch faszinierend, sondern auch ökologisch relevant, da Kaulquappen eine zentrale Rolle im Nahrungsnetz und in der ökologischen Dynamik von Kleingewässern spielen.

Eiablage und Schlupf

Die Fortpflanzung der Erdkröte beginnt früh im Jahr – meist zwischen März und April –, sobald die Temperaturen steigen und die Laichgewässer eisfrei sind. Die Weibchen legen während der Paarung Laichschnüre mit bis zu 6.000–8.000 Eiern ab, die in langen Doppelschnüren um Wasserpflanzen oder Äste gewickelt werden. Jedes Ei ist in eine gallertartige Schutzhülle eingebettet, die es vor Austrocknung und mechanischen Schäden schützt. Nach etwa 8–14 Tagen (temperaturabhängig) schlüpfen die Kaulquappen. Diese erste Entwicklungsphase ist stark an die Wassertemperatur und die Sauerstoffverhältnisse im Gewässer gekoppelt.

Morphologie und Entwicklung

Die Kaulquappen der Erdkröte sind einheitlich schwarz gefärbt, was sie von anderen Amphibienlarven – etwa denen des Grasfroschs – unterscheidet. Die dunkle Pigmentierung bietet Schutz vor UV-Strahlung und dient der Tarnung am Gewässergrund.

Wichtige Merkmale:

Die Entwicklung durchläuft mehrere Stadien:

Der gesamte Prozess dauert etwa 8–12 Wochen, abhängig von Umweltfaktoren wie Temperatur, Sauerstoffgehalt, Nahrungsangebot und Populationsdichte.

Ernährung und ökologische Funktion

Kaulquappen der Erdkröte sind im Gegensatz zu den räuberischeren Larven anderer Arten überwiegend herbivor oder detritivor. Sie ernähren sich vornehmlich von Algenaufwuchs, abgestorbenem Pflanzenmaterial und Mikroorganismen. Dadurch tragen sie maßgeblich zur Kontrolle von Algenblüten bei und fördern die Wasserqualität in ihren Laichgewässern.

Sie stellen selbst eine wichtige Nahrungsquelle für verschiedene aquatische Prädatoren dar, z. B. Wasserkäferlarven, Libellenlarven, Fische und Vögel. Auch Kannibalismus kann unter Nahrungsmangelbedingungen vorkommen.

Gefährdungen und Mortalität

Die Sterblichkeitsrate von Kaulquappen ist natürlicherweise sehr hoch, was durch die große Eizahl kompensiert wird. Zu den wichtigsten Mortalitätsfaktoren zählen:

Besonders problematisch ist die Fragmentierung der Lebensräume durch Verkehrsinfrastruktur, da sie den Zugang zu Laichgewässern erschwert oder verhindert. Dies kann die Populationen auf lange Sicht destabilisieren.

Schutzaspekte

Die Erdkröte einschließlich ihrer Larvenstadien ist nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) als streng zu schützende Art gelistet. In Deutschland unterliegt sie darüber hinaus dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Schutzmaßnahmen umfassen:

Fazit

Die Kaulquappen der Erdkröte sind ein bedeutender Bestandteil aquatischer Ökosysteme und übernehmen dort zentrale Funktionen als Pflanzenfresser, Algenregulatoren und Beuteorganismen. Ihre Entwicklung ist ein empfindlicher biologischer Prozess, der durch zahlreiche Umweltfaktoren beeinflusst wird. Die Kenntnis ihrer Ökologie ist essenziell für den wirksamen Amphibienschutz. Ihr Vorkommen kann als Hinweis auf die Funktionalität von Kleingewässern und die ökologische Qualität von Feuchtlebensräumen dienen.

In der Aufnahme

Die Fortpflanzung der Erdkröte beginnt früh im Jahr – meist zwischen März und April –, sobald die Temperaturen steigen und die Laichgewässer eisfrei sind. Die Weibchen legen während der Paarung Laichschnüre mit bis zu 6.000–8.000 Eiern ab, die in langen Doppelschnüren um Wasserpflanzen oder Äste gewickelt werden. Jedes Ei ist in eine gallertartige Schutzhülle eingebettet, die es vor Austrocknung und mechanischen Schäden schützt. Nach etwa 8–14 Tagen (temperaturabhängig) schlüpfen die Kaulquappen. Diese erste Entwicklungsphase ist stark an die Wassertemperatur und die Sauerstoffverhältnisse im Gewässer gekoppelt.

Morphologie und Entwicklung

Die Kaulquappen der Erdkröte sind einheitlich schwarz gefärbt, was sie von anderen Amphibienlarven – etwa denen des Grasfroschs – unterscheidet. Die dunkle Pigmentierung bietet Schutz vor UV-Strahlung und dient der Tarnung am Gewässergrund.

Wichtige Merkmale:

- Kopfform: Rundlich mit einem relativ breiten Maulfeld

- Schwanz: Länglich, mit abgerundeter Schwanzspitze und einem gut entwickelten Flossensaum

- Größe: Bis zum Abschluss der Larvalphase etwa 2,5–3 cm lang

- Atemorgane: Zunächst Kiemenatmung, später Umstellung auf Lungenatmung im Zuge der Metamorphose

Die Entwicklung durchläuft mehrere Stadien:

- Frühstadium: Aufnahme von Mikroalgen und Detritus

- Mittleres Larvenstadium: Entwicklung von Hinterbeinen, Umstellung der Nahrungsaufnahme

- Spätstadium: Ausbildung der Vorderbeine, Rückbildung des Darms (in Vorbereitung auf den karnivoren Lebensstil der adulten Kröte), Beginn der Lungenatmung

- Metamorphose: Vollständige Rückbildung des Schwanzes, Umstellung auf das Landleben

Der gesamte Prozess dauert etwa 8–12 Wochen, abhängig von Umweltfaktoren wie Temperatur, Sauerstoffgehalt, Nahrungsangebot und Populationsdichte.

Ernährung und ökologische Funktion

Kaulquappen der Erdkröte sind im Gegensatz zu den räuberischeren Larven anderer Arten überwiegend herbivor oder detritivor. Sie ernähren sich vornehmlich von Algenaufwuchs, abgestorbenem Pflanzenmaterial und Mikroorganismen. Dadurch tragen sie maßgeblich zur Kontrolle von Algenblüten bei und fördern die Wasserqualität in ihren Laichgewässern.

Sie stellen selbst eine wichtige Nahrungsquelle für verschiedene aquatische Prädatoren dar, z. B. Wasserkäferlarven, Libellenlarven, Fische und Vögel. Auch Kannibalismus kann unter Nahrungsmangelbedingungen vorkommen.

Gefährdungen und Mortalität

Die Sterblichkeitsrate von Kaulquappen ist natürlicherweise sehr hoch, was durch die große Eizahl kompensiert wird. Zu den wichtigsten Mortalitätsfaktoren zählen:

- Fressfeinde

- Trockenfallen temporärer Gewässer

- Sauerstoffmangel und Überdüngung

- Krankheiten wie Chytridpilze (Batrachochytrium dendrobatidis)

- Anthropogene Einflüsse: Eintrag von Pestiziden, Straßenbau, Habitatfragmentierung

Besonders problematisch ist die Fragmentierung der Lebensräume durch Verkehrsinfrastruktur, da sie den Zugang zu Laichgewässern erschwert oder verhindert. Dies kann die Populationen auf lange Sicht destabilisieren.

Schutzaspekte

Die Erdkröte einschließlich ihrer Larvenstadien ist nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) als streng zu schützende Art gelistet. In Deutschland unterliegt sie darüber hinaus dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Schutzmaßnahmen umfassen:

- Erhalt und Wiederherstellung naturnaher Laichgewässer

- Anlage von Amphibiendurchlässen an Straßen

- Schaffung von Rückzugsräumen im Umland (z. B. strukturreiche Waldränder, Feuchtwiesen)

- Verzicht auf den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln in Gewässernähe

Fazit

Die Kaulquappen der Erdkröte sind ein bedeutender Bestandteil aquatischer Ökosysteme und übernehmen dort zentrale Funktionen als Pflanzenfresser, Algenregulatoren und Beuteorganismen. Ihre Entwicklung ist ein empfindlicher biologischer Prozess, der durch zahlreiche Umweltfaktoren beeinflusst wird. Die Kenntnis ihrer Ökologie ist essenziell für den wirksamen Amphibienschutz. Ihr Vorkommen kann als Hinweis auf die Funktionalität von Kleingewässern und die ökologische Qualität von Feuchtlebensräumen dienen.

In der Aufnahme

- Kaulquappen der Erdkröte (Bufo bufo)

Artenschutz in Franken®

Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes - Exkursionen 2025

Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes - Exkursionen 2025

20/21.05.2025

Die Arbeit geht weiter!

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des VFR,

letztes Jahr ist nach langer Vorbereitung die Flora von Bayern erschienen. In dieses fundamentale Werk ist auch ein erheblicher Teil der Arbeit des Vereins zur Erforschung der Flora des Regnitzgebiets (VFR) eingegangen, dessen Ziel es unter anderem ist, Bestand und Veränderung der Flora im Regnitzgebiet zu erfassen und zu kartieren.

Auch wenn mit dem Erscheinen der Flora von Bayern ein gewaltiges Projekt sein Ende gefunden hat, die Natur setzt sich damit nicht zur Ruhe und für uns heißt das: Die Arbeit geht weiter!

Die Veranstaltungen sind offen und kostenlos für alle, richten sich allerdings an Fachpublikum oder Interessierte mit Vorkenntnissen, die sich systematischer mit Botanik auseinandersetzen wollen. Sie dienen neben der Erfassung der Bestände auch der Vernetzung, der Wissensvermittlung sowie dem fachlichen Austausch.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir die eine oder den anderen von Ihnen bei einer Exkursion begrüßen könnten!

20/21.05.2025

Die Arbeit geht weiter!

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des VFR,

letztes Jahr ist nach langer Vorbereitung die Flora von Bayern erschienen. In dieses fundamentale Werk ist auch ein erheblicher Teil der Arbeit des Vereins zur Erforschung der Flora des Regnitzgebiets (VFR) eingegangen, dessen Ziel es unter anderem ist, Bestand und Veränderung der Flora im Regnitzgebiet zu erfassen und zu kartieren.

Auch wenn mit dem Erscheinen der Flora von Bayern ein gewaltiges Projekt sein Ende gefunden hat, die Natur setzt sich damit nicht zur Ruhe und für uns heißt das: Die Arbeit geht weiter!

Die Veranstaltungen sind offen und kostenlos für alle, richten sich allerdings an Fachpublikum oder Interessierte mit Vorkenntnissen, die sich systematischer mit Botanik auseinandersetzen wollen. Sie dienen neben der Erfassung der Bestände auch der Vernetzung, der Wissensvermittlung sowie dem fachlichen Austausch.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir die eine oder den anderen von Ihnen bei einer Exkursion begrüßen könnten!

Verein zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes

Exkursionen 2025

Abkürzungen: TK = Topographische Karte 1:25 000; TP = Treffpunkt

1.) Sa 31. Mai, TK 6532/4 Nürnberg, TP Langwasser-Süd, Endhaltestelle U 1 (49,39854°N/11,14072°E) Achtung: der TP liegt außerhalb des Ziel-TK), Flora einer Trabantensiedlung: Scherrasen und urbane Gehölzbestände im Bereich Liegnitzer-, Gleiwitzer- und Breslauer Str., Schwerpunkt Lysichiton americanus, Leitung Georg Hetzel und Gerhard Schillai, Naturraum 113.6 – Nürnberger Becken

2.) Sa 7. Juni, TK 6231/1 Adelsdorf, TP Zentbechhofen Keller (49,75924°N/10,90031°E), Schwerpunkt Äcker auf Kalk und Sand, Leitung Harald Schott, Naturraum 113. 7 – Aischtal und Aischgrund.

3.) Sa 14. Juni, TK 6428/1 Bad Windsheim, TP Humprechtsau Kirche (49,55764°N/10,391°E), Schwerpunkt Mittelwald, Leitung Hans Seitz, Naturraum 131 – Windsheimer Bucht

4.) Sa 12. Juli, TK 6435/1 Pommelsbrunn, TP Hartenstein Kirche (49,59627°N/11,52337°E), Submontane Flora, Leitung Bernhard Lang, Naturraum 080.2 – Gräfenberger Flächenalb

5.) Sa 2. August, TK 6331/1 Röttenbach, TP SW-Ortsende Röttenbach, Wegkreuzung am Ende der Hannberger-Str. (49,66443°N/10,91559°E), Schwerpunkt Sandflora, Leitung Harald Schott, Naturraum 113.7 – Aischtal und Aischgrund

6.) Sa 6. September, TK 6929/4 Wassertrüdingen, TP Herrenweiher NE Auhausen, (49,01347°N/10,62759°E), Gemeinschaftsexkursion mit der Arge Flora Nordschwaben, Leitung Günther Kunzmann, Naturraum 110.1 – Hesselberg-Liasplatten

7.) Sa 13. September, TK 5934/2 Thurnau, TP Rohr (an der B 85) Ortsmitte (50,05677°N/11,47835°E), Aue Roter Main (Cirsium canum), örtliche Ruderalflora (Bryonia alba), Leitung Georg Hetzel und Gerhard Schillai, Naturraum 117.3 – Lichtenfelser Maintal

Es liegt im berechtigten Interesse des Vereins, Mitglieder und Öffentlichkeit über seine Mitgliederversammlungen und Exkursionen zu informieren. Zu diesem Zweck werden Bildaufnahmen gemacht und in der Vereinszeitschrift veröffentlicht (print/online). Wer nicht abgebildet sein möchte, muss dies vor der Veranstaltung der Versammlungs-/Exkursionsleitung mitteilen.

Wir bitten unsere Mitglieder um rege Teilnahme an den Exkursionen. Sie finden grundsätzlich bei jeder Witterung statt.

Handy J. Wagenknecht 0160 95912693

G. Schillai 0159 08484951

Mit besten Grüßen

Dr. Rudolf Kötter und Annika Lange

(1. Vorsitzender) (Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit)

Quelle / Abbildungen

VEREIN zur Erforschung der FLORA des REGNITZGEBIETES e.V.

Schwalbenweg 15

91056 Erlangen

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Exkursionen 2025

Abkürzungen: TK = Topographische Karte 1:25 000; TP = Treffpunkt

1.) Sa 31. Mai, TK 6532/4 Nürnberg, TP Langwasser-Süd, Endhaltestelle U 1 (49,39854°N/11,14072°E) Achtung: der TP liegt außerhalb des Ziel-TK), Flora einer Trabantensiedlung: Scherrasen und urbane Gehölzbestände im Bereich Liegnitzer-, Gleiwitzer- und Breslauer Str., Schwerpunkt Lysichiton americanus, Leitung Georg Hetzel und Gerhard Schillai, Naturraum 113.6 – Nürnberger Becken

2.) Sa 7. Juni, TK 6231/1 Adelsdorf, TP Zentbechhofen Keller (49,75924°N/10,90031°E), Schwerpunkt Äcker auf Kalk und Sand, Leitung Harald Schott, Naturraum 113. 7 – Aischtal und Aischgrund.

3.) Sa 14. Juni, TK 6428/1 Bad Windsheim, TP Humprechtsau Kirche (49,55764°N/10,391°E), Schwerpunkt Mittelwald, Leitung Hans Seitz, Naturraum 131 – Windsheimer Bucht

4.) Sa 12. Juli, TK 6435/1 Pommelsbrunn, TP Hartenstein Kirche (49,59627°N/11,52337°E), Submontane Flora, Leitung Bernhard Lang, Naturraum 080.2 – Gräfenberger Flächenalb

5.) Sa 2. August, TK 6331/1 Röttenbach, TP SW-Ortsende Röttenbach, Wegkreuzung am Ende der Hannberger-Str. (49,66443°N/10,91559°E), Schwerpunkt Sandflora, Leitung Harald Schott, Naturraum 113.7 – Aischtal und Aischgrund

6.) Sa 6. September, TK 6929/4 Wassertrüdingen, TP Herrenweiher NE Auhausen, (49,01347°N/10,62759°E), Gemeinschaftsexkursion mit der Arge Flora Nordschwaben, Leitung Günther Kunzmann, Naturraum 110.1 – Hesselberg-Liasplatten

7.) Sa 13. September, TK 5934/2 Thurnau, TP Rohr (an der B 85) Ortsmitte (50,05677°N/11,47835°E), Aue Roter Main (Cirsium canum), örtliche Ruderalflora (Bryonia alba), Leitung Georg Hetzel und Gerhard Schillai, Naturraum 117.3 – Lichtenfelser Maintal

Es liegt im berechtigten Interesse des Vereins, Mitglieder und Öffentlichkeit über seine Mitgliederversammlungen und Exkursionen zu informieren. Zu diesem Zweck werden Bildaufnahmen gemacht und in der Vereinszeitschrift veröffentlicht (print/online). Wer nicht abgebildet sein möchte, muss dies vor der Veranstaltung der Versammlungs-/Exkursionsleitung mitteilen.

- Beginn der Exkursionen jeweils 10.00 Uhr

Wir bitten unsere Mitglieder um rege Teilnahme an den Exkursionen. Sie finden grundsätzlich bei jeder Witterung statt.

- Gäste sind stets sehr herzlich willkommen.

Handy J. Wagenknecht 0160 95912693

G. Schillai 0159 08484951

Mit besten Grüßen

Dr. Rudolf Kötter und Annika Lange

(1. Vorsitzender) (Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit)

Quelle / Abbildungen

VEREIN zur Erforschung der FLORA des REGNITZGEBIETES e.V.

Schwalbenweg 15

91056 Erlangen

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

Der Schwarze Schnegel (Limax cinereoniger)

Der Schwarze Schnegel (Limax cinereoniger) – Ein ökologisch bedeutsamer Bewohner naturnaher Wälder

20/21.05.2025

Mit einer Körperlänge von bis zu 20 cm – in Ausnahmefällen auch darüber hinaus – ist er die größte heimische Landschnecke und fällt durch seine Größe sowie durch das meist dunkelgraue bis schwärzliche, manchmal auch marmorierte oder gefleckte Erscheinungsbild auf. Sein Vorkommen gilt als Indikator für naturnahe, alte Laub- und Mischwälder mit hoher Habitatkontinuität.

20/21.05.2025

- Der Schwarze Schnegel (Limax cinereoniger) ist eine der größten in Europa vorkommenden Nacktschneckenarten und zählt zur Familie der Schnegel (Limacidae).

Mit einer Körperlänge von bis zu 20 cm – in Ausnahmefällen auch darüber hinaus – ist er die größte heimische Landschnecke und fällt durch seine Größe sowie durch das meist dunkelgraue bis schwärzliche, manchmal auch marmorierte oder gefleckte Erscheinungsbild auf. Sein Vorkommen gilt als Indikator für naturnahe, alte Laub- und Mischwälder mit hoher Habitatkontinuität.

Verbreitung und Lebensraum

Limax cinereoniger ist in weiten Teilen Europas verbreitet, wobei der Verbreitungsschwerpunkt in Mitteleuropa liegt. Die Art bevorzugt kühle, feuchte und strukturreiche Wälder mit einem hohen Anteil an Totholz und dauerhaft schattigen Mikroklimaten. Besonders häufig findet man den Schwarzen Schnegel in alten Buchenwäldern, Schluchtwäldern sowie in moosreichen, humusreichen Bodengesellschaften. Aufgrund seiner hohen Habitatansprüche ist sein Vorkommen stark an ökologische Stabilität gebunden und er gilt als empfindlich gegenüber forstwirtschaftlichen Eingriffen, Habitatfragmentierung und Bodenversauerung.

Lebensweise und Ernährung

Der Schwarze Schnegel ist vorwiegend nachtaktiv und versteckt sich tagsüber unter Rinde, in Totholz, unter Steinen oder im Laub. Seine Fortbewegung ist – trotz seiner Größe – relativ elegant und gleichmäßig. Anders als viele Nacktschnecken ernährt sich Limax cinereoniger nicht von lebenden Pflanzen, sondern bevorzugt abgestorbenes pflanzliches Material, Pilze und Detritus. Auch andere tote Tiere oder Eier von Schnecken werden nicht verschmäht. Damit erfüllt der Schnegel eine wichtige ökologische Rolle im Nährstoffkreislauf des Waldes, indem er organische Substanz abbaut und dem Bodenleben wieder zuführt.

Fortpflanzung und Entwicklung

Die Art ist zwittrig (hermaphroditisch) und zeigt ein bemerkenswertes Paarungsverhalten, bei dem die Tiere an einem Schleimfaden hängend kopulieren können – ein für Schnegel typisches Verhalten. Die Eiablage erfolgt meist im Spätsommer bis Herbst. Die Jungtiere schlüpfen im darauffolgenden Frühjahr. Aufgrund ihrer langsamen Entwicklung und der Langlebigkeit der Tiere (bis zu 3 Jahre) ist der Schwarze Schnegel besonders empfindlich gegenüber Störungen des Lebensraumes.

Naturschutzfachliche Bedeutung

Als typischer Bewohner alter, strukturreicher Waldstandorte mit hoher Feuchtigkeit stellt Limax cinereoniger einen bedeutenden Zeiger für habitatgereifte, weitgehend ungestörte Waldökosysteme dar. Sein Vorhandensein kann in der naturschutzfachlichen Bewertung von Waldflächen als Hinweis auf ein günstiges mikroklimatisches und strukturelles Milieu gewertet werden. Die Art ist in vielen Regionen rückläufig und steht in mehreren Bundesländern auf den Roten Listen gefährdeter Tierarten. Hauptgefährdungsursachen sind die Intensivierung der Forstwirtschaft, der Rückgang von Alt- und Totholzbeständen, Bodenverdichtung sowie klimabedingte Austrocknung von Lebensräumen.

Fazit

Der Schwarze Schnegel ist weit mehr als eine unscheinbare Waldbewohnerin. Durch seine ökologische Funktion als Zersetzer, seine besondere Habitatbindung und seine Bedeutung als Indikatorart für naturnahe, biodiverse Wälder kommt ihm eine hohe Bedeutung im Rahmen des Waldschutzes und der Biodiversitätsforschung zu. Der Schutz und die Förderung seiner Lebensräume – insbesondere durch die Erhaltung von Alt- und Totholz, die Förderung von Strukturreichtum sowie die Vermeidung großflächiger Eingriffe – sind entscheidend für den Fortbestand dieser bemerkenswerten Art.

In der Aufnahme

Limax cinereoniger ist in weiten Teilen Europas verbreitet, wobei der Verbreitungsschwerpunkt in Mitteleuropa liegt. Die Art bevorzugt kühle, feuchte und strukturreiche Wälder mit einem hohen Anteil an Totholz und dauerhaft schattigen Mikroklimaten. Besonders häufig findet man den Schwarzen Schnegel in alten Buchenwäldern, Schluchtwäldern sowie in moosreichen, humusreichen Bodengesellschaften. Aufgrund seiner hohen Habitatansprüche ist sein Vorkommen stark an ökologische Stabilität gebunden und er gilt als empfindlich gegenüber forstwirtschaftlichen Eingriffen, Habitatfragmentierung und Bodenversauerung.

Lebensweise und Ernährung

Der Schwarze Schnegel ist vorwiegend nachtaktiv und versteckt sich tagsüber unter Rinde, in Totholz, unter Steinen oder im Laub. Seine Fortbewegung ist – trotz seiner Größe – relativ elegant und gleichmäßig. Anders als viele Nacktschnecken ernährt sich Limax cinereoniger nicht von lebenden Pflanzen, sondern bevorzugt abgestorbenes pflanzliches Material, Pilze und Detritus. Auch andere tote Tiere oder Eier von Schnecken werden nicht verschmäht. Damit erfüllt der Schnegel eine wichtige ökologische Rolle im Nährstoffkreislauf des Waldes, indem er organische Substanz abbaut und dem Bodenleben wieder zuführt.

Fortpflanzung und Entwicklung

Die Art ist zwittrig (hermaphroditisch) und zeigt ein bemerkenswertes Paarungsverhalten, bei dem die Tiere an einem Schleimfaden hängend kopulieren können – ein für Schnegel typisches Verhalten. Die Eiablage erfolgt meist im Spätsommer bis Herbst. Die Jungtiere schlüpfen im darauffolgenden Frühjahr. Aufgrund ihrer langsamen Entwicklung und der Langlebigkeit der Tiere (bis zu 3 Jahre) ist der Schwarze Schnegel besonders empfindlich gegenüber Störungen des Lebensraumes.

Naturschutzfachliche Bedeutung

Als typischer Bewohner alter, strukturreicher Waldstandorte mit hoher Feuchtigkeit stellt Limax cinereoniger einen bedeutenden Zeiger für habitatgereifte, weitgehend ungestörte Waldökosysteme dar. Sein Vorhandensein kann in der naturschutzfachlichen Bewertung von Waldflächen als Hinweis auf ein günstiges mikroklimatisches und strukturelles Milieu gewertet werden. Die Art ist in vielen Regionen rückläufig und steht in mehreren Bundesländern auf den Roten Listen gefährdeter Tierarten. Hauptgefährdungsursachen sind die Intensivierung der Forstwirtschaft, der Rückgang von Alt- und Totholzbeständen, Bodenverdichtung sowie klimabedingte Austrocknung von Lebensräumen.

Fazit

Der Schwarze Schnegel ist weit mehr als eine unscheinbare Waldbewohnerin. Durch seine ökologische Funktion als Zersetzer, seine besondere Habitatbindung und seine Bedeutung als Indikatorart für naturnahe, biodiverse Wälder kommt ihm eine hohe Bedeutung im Rahmen des Waldschutzes und der Biodiversitätsforschung zu. Der Schutz und die Förderung seiner Lebensräume – insbesondere durch die Erhaltung von Alt- und Totholz, die Förderung von Strukturreichtum sowie die Vermeidung großflächiger Eingriffe – sind entscheidend für den Fortbestand dieser bemerkenswerten Art.

In der Aufnahme

- Schwarzer Schnegel an Totholz

Artenschutz in Franken®

Kartierung des Schwarzstorchs im Naturpark Frankenwald

Kartierung des Schwarzstorchs im Naturpark Frankenwald

19/20.05.2025

Seit März werden im Naturpark Frankenwald Reviere des Schwarzstorchs kartiert. Die letzte Kartierung des scheuen Waldvogels mit rotem Schnabel erfolgte zwischen 2011 und 2014. Angesichts der starken Waldverluste in den letzten Jahren soll untersucht werden, ob diese Veränderungen zu einem Rückgang der Revierzahlen geführt haben.

19/20.05.2025

- Bestandsaufnahme für den Schutz einer bedrohten Tierart

Seit März werden im Naturpark Frankenwald Reviere des Schwarzstorchs kartiert. Die letzte Kartierung des scheuen Waldvogels mit rotem Schnabel erfolgte zwischen 2011 und 2014. Angesichts der starken Waldverluste in den letzten Jahren soll untersucht werden, ob diese Veränderungen zu einem Rückgang der Revierzahlen geführt haben.

Der Naturpark Frankenwald umfasst Teile der Landkreise Kulmbach, Kronach, Hof und Bayreuth und ist ein deutschlandweiter Verbreitungsschwerpunkt des Schwarzstorchs. Etwa 10 % der bundesweiten Population leben hier. Die Kartierung erfolgt in den Jahren 2025 bis 2027 jeweils vom März bis in den Sommer, wobei die Beobachtungen an exponierten Geländepunkten, sogenannten Checkpoints, durchgeführt werden. Ziel ist es, die Zahl der Brutpaare im Naturpark Frankenwald zu erfassen und die Revierstandorte detailliert zu beschreiben.

Der Schwarzstorch (Ciconia nigra) ist eine streng geschützte Art, die in alten, störungsarmen Wäldern mit Feuchtgebieten und Fließgewässern brütet. Er ernährt sich von Fischen, Amphibien, Krebsen und Insekten und ist sehr störungsempfindlich am Horststandort. Die Erhaltung seiner Lebensräume und ruhiger Wälder als Brutplätze ist von großer Bedeutung.

Das Projekt steht im Einklang mit der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030, die darauf abzielt, den Zustand gefährdeter Arten zu verbessern. Deutschland hat sich verpflichtet, einen günstigen Zustand für den Schwarzstorch zu erreichen, und die Kartierung wird eine wichtige Grundlage für zukünftige Schutzmaßnahmen darstellen.

Der Naturpark Frankenwald erstreckt sich über eine Fläche von 102.250 Hektar, von denen rund 59.000 Hektar bewaldet sind. In den letzten Jahren sind durch Trockenstress, Windwurf und Borkenkäfer mehr als 10.000 Hektar Wald verloren gegangen. Diese Entwicklungen stellen eine Herausforderung für den Schwarzstorch dar.

Die Kartierung erfolgt in Kooperation mit der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), den Bayerischen Staatsforsten, dem Naturpark Frankenwald und dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern e.V. (LBV).

In der Aufnahme

Quelle

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Pressestelle

Bürgermeister-Ulrich-Straße 160

86179 Augsburg

Stand

30.04.2025

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Der Schwarzstorch (Ciconia nigra) ist eine streng geschützte Art, die in alten, störungsarmen Wäldern mit Feuchtgebieten und Fließgewässern brütet. Er ernährt sich von Fischen, Amphibien, Krebsen und Insekten und ist sehr störungsempfindlich am Horststandort. Die Erhaltung seiner Lebensräume und ruhiger Wälder als Brutplätze ist von großer Bedeutung.

Das Projekt steht im Einklang mit der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030, die darauf abzielt, den Zustand gefährdeter Arten zu verbessern. Deutschland hat sich verpflichtet, einen günstigen Zustand für den Schwarzstorch zu erreichen, und die Kartierung wird eine wichtige Grundlage für zukünftige Schutzmaßnahmen darstellen.

Der Naturpark Frankenwald erstreckt sich über eine Fläche von 102.250 Hektar, von denen rund 59.000 Hektar bewaldet sind. In den letzten Jahren sind durch Trockenstress, Windwurf und Borkenkäfer mehr als 10.000 Hektar Wald verloren gegangen. Diese Entwicklungen stellen eine Herausforderung für den Schwarzstorch dar.

Die Kartierung erfolgt in Kooperation mit der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), den Bayerischen Staatsforsten, dem Naturpark Frankenwald und dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern e.V. (LBV).

In der Aufnahme

- Der Schwarzstorch (Ciconia nigra) ist eine streng geschützte Art, die in alten, störungsarmen Wäldern mit Feuchtgebieten und Fließgewässern brütet (Quelle: Hans Glader)

Quelle

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Pressestelle

Bürgermeister-Ulrich-Straße 160

86179 Augsburg

Stand

30.04.2025

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

Bedeutung fischarmer Waldbäche für die Reproduktion des Feuersalamanders ...

Bedeutung fischarmer Waldbäche für die Reproduktion des Feuersalamanders (Salamandra salamandra) im Kontext klimatischer Veränderungsphasen

18/19.05.2025

Als obligat aquatil-terrestrischer Doppel-Lebensraumnutzer ist er in besonderem Maße auf geeignete Fortpflanzungsgewässer angewiesen. Vor allem fischarme, strukturreiche Waldbäche gelten als essenziell für seine Reproduktion.

Angesichts aktueller klimatischer Veränderungsprozesse gewinnen diese Habitate zunehmend an Bedeutung für den Erhalt stabiler Populationen. Der vorliegende Bericht erläutert die ökologischen Abhängigkeiten dieser Art im Hinblick auf ihre Reproduktion sowie die sich wandelnden Rahmenbedingungen durch den Klimawandel.

18/19.05.2025

- Der Feuersalamander (Salamandra salamandra) zählt zu den prominentesten Amphibienarten Mitteleuropas.

Als obligat aquatil-terrestrischer Doppel-Lebensraumnutzer ist er in besonderem Maße auf geeignete Fortpflanzungsgewässer angewiesen. Vor allem fischarme, strukturreiche Waldbäche gelten als essenziell für seine Reproduktion.

Angesichts aktueller klimatischer Veränderungsprozesse gewinnen diese Habitate zunehmend an Bedeutung für den Erhalt stabiler Populationen. Der vorliegende Bericht erläutert die ökologischen Abhängigkeiten dieser Art im Hinblick auf ihre Reproduktion sowie die sich wandelnden Rahmenbedingungen durch den Klimawandel.

Reproduktionsökologie des Feuersalamanders

Der Feuersalamander weist eine für europäische Amphibien außergewöhnliche Fortpflanzungsstrategie auf: Die Weibchen gebären lebende, weit entwickelte Larven (Ovoviviparie), die unmittelbar nach der Geburt in fließende Kleingewässer abgegeben werden. Für eine erfolgreiche Entwicklung der Larven bis zur Metamorphose sind bestimmte Habitatbedingungen erforderlich:

Zunehmende Bedeutung fischarmer Waldbäche unter klimatischen Veränderungsbedingungen

In Phasen klimatischer Veränderung – insbesondere im Zuge des anthropogenen Klimawandels – kommt es zu erheblichen Veränderungen hydrologischer und thermischer Umweltparameter. Diese wirken sich sowohl direkt als auch indirekt auf die Lebensräume des Feuersalamanders aus.

Schlussfolgerung

Fischarme Waldbäche erfüllen zentrale Habitatfunktionen für die Reproduktion des Feuersalamanders. Insbesondere ihre strukturelle Vielfalt, hohe Wasserqualität und die Abwesenheit von Fischprädatoren machen sie zu einem unersetzlichen Bestandteil der Fortpflanzungsökologie dieser Art. Im Kontext des fortschreitenden Klimawandels gewinnen diese Lebensräume an Bedeutung als klimatisch stabile Refugien. Ihre Erhaltung, Renaturierung und der Schutz vor fischlicher Besiedlung sind daher prioritär zu verfolgen, um lokale Populationen langfristig zu sichern und Biodiversitätsverluste im Amphibienbereich entgegenzuwirken.

Empfehlungen:

In der Aufnahme vom

Der Feuersalamander weist eine für europäische Amphibien außergewöhnliche Fortpflanzungsstrategie auf: Die Weibchen gebären lebende, weit entwickelte Larven (Ovoviviparie), die unmittelbar nach der Geburt in fließende Kleingewässer abgegeben werden. Für eine erfolgreiche Entwicklung der Larven bis zur Metamorphose sind bestimmte Habitatbedingungen erforderlich:

- Abwesenheit von Fischen: Larven des Feuersalamanders sind prädationsanfällig gegenüber Fischarten wie Forellen oder Stichlingen. Studien belegen signifikant geringere Überlebensraten in fischbesetzten Gewässern. Fischarme Waldbäche bieten somit ein weitgehend prädationsfreies Milieu.

- Geringe Fließgeschwindigkeit und hohe Strukturvielfalt: Ideale Larvalgewässer zeichnen sich durch wechselnde Tiefenzonen, Uferunterspülungen und Totholzstrukturen aus. Diese bieten Rückzugsräume und Schutz vor Verdriftung bei Hochwasserereignissen.

- Gute Wasserqualität: Die Larven sind auf hohe Sauerstoffgehalte und geringe Schadstoffbelastung angewiesen, wie sie typischerweise in schattigen, waldnahen Bächen mit natürlicher Vegetationspufferung vorzufinden sind.

Zunehmende Bedeutung fischarmer Waldbäche unter klimatischen Veränderungsbedingungen

In Phasen klimatischer Veränderung – insbesondere im Zuge des anthropogenen Klimawandels – kommt es zu erheblichen Veränderungen hydrologischer und thermischer Umweltparameter. Diese wirken sich sowohl direkt als auch indirekt auf die Lebensräume des Feuersalamanders aus.

- Temperaturanstieg und Austrocknung temporärer Gewässer: Höhere Durchschnittstemperaturen und verlängerte Trockenphasen führen zur Austrocknung zahlreicher Tümpel und Quellrinnsale, wodurch klassische Amphibienlaichgewässer zunehmend als Fortpflanzungshabitate entfallen. Waldbäche mit ganzjähriger Wasserführung bleiben als Refugien bestehen.

- Stabilisierung des Mikroklimas durch Waldkulisse: Die umgebenden Wälder sorgen für eine Beschattung der Bäche und damit für niedrigere Wassertemperaturen sowie eine geringere Verdunstung. Diese stabilen Mikroklimata puffern Extremereignisse wie Hitze- oder Starkregenperioden ab.

- Verdrängung durch invasive oder klimatolerante Fischarten: Mit steigenden Temperaturen können sich auch in ehemals fischfreien Bereichen neue Fischarten etablieren, welche eine Gefährdung der Salamanderlarven darstellen. Natürliche Barrieren in kleineren Waldbächen verhindern diese Besiedlung weitgehend.

- Klimawandelbedingter Verlust offener Wasserstellen in Agrarlandschaften: Während Feuersalamander historisch auch kleinräumig genutzte Offenlandgewässer besiedelten, schrumpft dieses Angebot durch Trockenlegung und intensive landwirtschaftliche Nutzung. Waldbäche bleiben als letzte Rückzugsräume bestehen.

Schlussfolgerung

Fischarme Waldbäche erfüllen zentrale Habitatfunktionen für die Reproduktion des Feuersalamanders. Insbesondere ihre strukturelle Vielfalt, hohe Wasserqualität und die Abwesenheit von Fischprädatoren machen sie zu einem unersetzlichen Bestandteil der Fortpflanzungsökologie dieser Art. Im Kontext des fortschreitenden Klimawandels gewinnen diese Lebensräume an Bedeutung als klimatisch stabile Refugien. Ihre Erhaltung, Renaturierung und der Schutz vor fischlicher Besiedlung sind daher prioritär zu verfolgen, um lokale Populationen langfristig zu sichern und Biodiversitätsverluste im Amphibienbereich entgegenzuwirken.

Empfehlungen:

- Schutz und Wiederherstellung strukturreicher, fischfreier Waldbachabschnitte

- Etablierung von Pufferzonen zur Reduktion landwirtschaftlicher Einträge

- Monitoringprogramme zur Populationsentwicklung in klimatisch besonders exponierten Regionen

- Forschung zu möglichen Anpassungskapazitäten des Feuersalamanders an neue klimatische Bedingungen

In der Aufnahme vom

- Feuersalamander Weibchen beim Absetzen der Larven in ein bislang fischfreies Fließgewässer, dessen ganzjährige Wasserführung eine Anpassung der Art an die klimatischen Faktoren sichtbar weren lässt!

Artenschutz in Franken®

Rettet die Insekten ... so wird das wohl nix!

Rettet die Insekten: Warum ständiges Mähen von Wiesen dem Insektenschutz entgegenwirkt

17/18.05.2025

Der Erhalt ihrer Lebensräume, insbesondere von Wiesen, ist daher entscheidend für ihre Populationen und die gesamte Biodiversität.

17/18.05.2025

- Insekten spielen eine unersetzliche Rolle in unserem Ökosystem, sei es als Bestäuber von Pflanzen oder als Nahrungsquelle für viele andere Tiere.

Der Erhalt ihrer Lebensräume, insbesondere von Wiesen, ist daher entscheidend für ihre Populationen und die gesamte Biodiversität.

Das regelmäßige Mähen von Wiesen stellt jedoch eine ernsthafte Bedrohung für Insekten dar. Durch diese Praxis werden nicht nur unzählige Lebensräume zerstört, sondern auch Nahrungspflanzen und Rückzugsorte für Insekten vernichtet. Insbesondere für bodenbrütende Insektenarten wie Wildbienen und Schmetterlinge bedeutet das häufige Mähen einen Verlust ihrer Nistplätze und Brutstätten.

Darüber hinaus führt das Mähen zu einem Verlust an Pflanzenvielfalt in den Wiesen. Viele blühende Pflanzen, die für Insekten lebenswichtig sind, haben nicht genug Zeit, um zu blühen und Samen zu setzen, bevor sie gemäht werden. Dies verringert die Nahrungsgrundlage für Insekten drastisch und trägt zur weiteren Dezimierung ihrer Populationen bei.

Insekten sind auch stark von der Qualität und dem Zustand ihrer Lebensräume abhängig. Durch das ständige Mähen werden die natürlichen Strukturen der Wiesen gestört, die für das Überleben vieler Arten unerlässlich sind. Dies schafft eine sich verschlechternde Umgebung, die für Insekten weniger lebensfähig ist und ihre langfristige Existenz gefährdet.

Um effektiven Insektenschutz zu betreiben, ist es daher unerlässlich, die Mähpraxis in Wiesen zu überdenken und alternative Managementansätze zu fördern, die den Lebensraum der Insekten besser schützen. Dies kann durch gezieltes Mähen zu bestimmten Zeiten, die Förderung von blühenden Randstreifen oder die Schaffung von Schutzgebieten geschehen, um die Vielfalt und Gesundheit der Insektenpopulationen zu erhalten.

Insgesamt ist das ständige Mähen von Wiesen eine wesentliche Hürde im Kampf um den Erhalt der Insektenvielfalt. Nur durch einen nachhaltigeren Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen können wir langfristig den Schutz und die Bewahrung dieser fundamentalen Tiergruppe gewährleisten.

Aber hier hilft wohl alles Reden nichts und wir schreiten eben gemeinsam diesen Weg entlang, bis dieser endet!

In der Aufnahme

Darüber hinaus führt das Mähen zu einem Verlust an Pflanzenvielfalt in den Wiesen. Viele blühende Pflanzen, die für Insekten lebenswichtig sind, haben nicht genug Zeit, um zu blühen und Samen zu setzen, bevor sie gemäht werden. Dies verringert die Nahrungsgrundlage für Insekten drastisch und trägt zur weiteren Dezimierung ihrer Populationen bei.

Insekten sind auch stark von der Qualität und dem Zustand ihrer Lebensräume abhängig. Durch das ständige Mähen werden die natürlichen Strukturen der Wiesen gestört, die für das Überleben vieler Arten unerlässlich sind. Dies schafft eine sich verschlechternde Umgebung, die für Insekten weniger lebensfähig ist und ihre langfristige Existenz gefährdet.

Um effektiven Insektenschutz zu betreiben, ist es daher unerlässlich, die Mähpraxis in Wiesen zu überdenken und alternative Managementansätze zu fördern, die den Lebensraum der Insekten besser schützen. Dies kann durch gezieltes Mähen zu bestimmten Zeiten, die Förderung von blühenden Randstreifen oder die Schaffung von Schutzgebieten geschehen, um die Vielfalt und Gesundheit der Insektenpopulationen zu erhalten.

Insgesamt ist das ständige Mähen von Wiesen eine wesentliche Hürde im Kampf um den Erhalt der Insektenvielfalt. Nur durch einen nachhaltigeren Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen können wir langfristig den Schutz und die Bewahrung dieser fundamentalen Tiergruppe gewährleisten.

Aber hier hilft wohl alles Reden nichts und wir schreiten eben gemeinsam diesen Weg entlang, bis dieser endet!

In der Aufnahme

- "Grüne Wüsten" ... so wie auf dieser Aufnahme erkennbar sieht es an unzähligen Standorten in unserem Land aus ... Insekten? - Fehlanzeige!

Artenschutz in Franken®

Artenschutzprojekt Steigerwald Dohle & Co.

Artenschutzprojekt Steigerwald Dohle & Co.

16/17.05.2025

Ein innovatives Artenschutz-Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken®, Turmstationen Deutschland e.V. und Katholische Kirchenstiftung Burgwindheim, das von der Deutschen Postcode Lotterie, Steuerkanzlei Bauerfeind und weiteren Projektpartnern unabhängig unterstützt wird.

Burgwindheim / Bayern. Selten sind sie geworden, kulturhistorische Bauwerke, in und an welchen sich typische Kulturfolger niederlassen. Ein solch interessantes Bauwerk stellt das Burgwindheimer Schloss und die naheliegende Pfarrkirche dar in der sich Dohlen, Mauersegler, Turmfalken, Fledermäuse und auch Weißstörche, seit teils vielen Jahren niedergelassen haben.

16/17.05.2025

Ein innovatives Artenschutz-Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken®, Turmstationen Deutschland e.V. und Katholische Kirchenstiftung Burgwindheim, das von der Deutschen Postcode Lotterie, Steuerkanzlei Bauerfeind und weiteren Projektpartnern unabhängig unterstützt wird.

Burgwindheim / Bayern. Selten sind sie geworden, kulturhistorische Bauwerke, in und an welchen sich typische Kulturfolger niederlassen. Ein solch interessantes Bauwerk stellt das Burgwindheimer Schloss und die naheliegende Pfarrkirche dar in der sich Dohlen, Mauersegler, Turmfalken, Fledermäuse und auch Weißstörche, seit teils vielen Jahren niedergelassen haben.

Jedoch stellen diese Besiedlungen die Bauwerke sowie die Artenvielfalt vor Herausforderungen, welche die "moderne Zeit" einfach mit sich bringt und so haben wir uns gemeinsam aufgemacht aufzuzeigen, wie die Erhaltung der Artenvielfalt und der Bauwerke miteinander in Einklang zu bringen sind.

Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können zahlreiche Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

• Begleiten Sie uns bei der nicht alltäglichen Entwicklung eines Hotspots der Biodiversität hier auf unseren Seiten.

In dieser Aufnahme/Webcam

• Erfolgreiche Annahme der bereitgestellten Nisthilfen

Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können zahlreiche Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

• Begleiten Sie uns bei der nicht alltäglichen Entwicklung eines Hotspots der Biodiversität hier auf unseren Seiten.

In dieser Aufnahme/Webcam

• Erfolgreiche Annahme der bereitgestellten Nisthilfen

Artenschutz in Franken®

Kolken - letzte Überlebensräume für Feuersalamander

Kolken - letzte Überlebensräume für Feuersalamander - im Monitoring

15/16.05.2025

Ein innovatives Kooperationsprojekt aufgrund der Initiative von Artenschutz in Franken®, das von den Fachbehörden des Naturschutzes (HNB und UNB), sowie den Bayerischen Staatsforsten AÖR der Stiftung "Unsere Erde", der Deutschen Postcode Lotterie und Turmstationen Deutschland e.V. unterstützt wird.

Bayern. Die extreme Trockenheit die auch diesjährig viele Teile Frankens umfasste gefährdete auch zunehmend den Nachwuchs des Feuersalamanders.Auch traditionelle Laichbiotope die bislang immer in der Lage waren, das für den Nachwuchs überlebenswichtige Wasser zu halten, stoßen zunehmend an ihre Grenzen. Da kein natürliches Wasser mehr nachfoss, wurde der Lebensraum der den Feuersalamanderlarven verbieb, immer kleiner und qualitativ immer kritischer.

15/16.05.2025

Ein innovatives Kooperationsprojekt aufgrund der Initiative von Artenschutz in Franken®, das von den Fachbehörden des Naturschutzes (HNB und UNB), sowie den Bayerischen Staatsforsten AÖR der Stiftung "Unsere Erde", der Deutschen Postcode Lotterie und Turmstationen Deutschland e.V. unterstützt wird.

Bayern. Die extreme Trockenheit die auch diesjährig viele Teile Frankens umfasste gefährdete auch zunehmend den Nachwuchs des Feuersalamanders.Auch traditionelle Laichbiotope die bislang immer in der Lage waren, das für den Nachwuchs überlebenswichtige Wasser zu halten, stoßen zunehmend an ihre Grenzen. Da kein natürliches Wasser mehr nachfoss, wurde der Lebensraum der den Feuersalamanderlarven verbieb, immer kleiner und qualitativ immer kritischer.

In einer zugegeben nicht alltäglichen Maßnahme versuchten wir die Lebensräume von Feuersalamanderlarven, die vom Austrocknen bedroht waren und mit ihnen die Larven!, so zu erhalten das die Jungtiere eine Chance erhielten ihre Metamorphose abzuschließen.

So wurden als akuter Projektimpuls rund 1000 Liter Frischwasser zugeführt. Sehr interessant war das Verhalten der Larven im Laichgewässer ... die Tiere strömten unmittelbar beim Einlassen des Frischwassers an diesen Bereich, um wohl intensiv Sauerstoff aufzunehmen.

Nach diesem akuten Ersteinsatz wurden diese ausgewählten Bereiche über Monate hinweg in die Lage versetzt den Tieren in einer zugegeben prekären Lage bestmögliche Überlebensbedingungen zu verschaffen. Hier galt es darauf zu achten die sensiblen Zusammensetzungen der Gewässer nicht zu verändern um das Überleben der Tiere nicht zu gefährden.

Somit wurde also "nicht nur" Wasser eingefüllt, im Gegenteil, es fand ein begleitend umfangreiches Monitoring statt das diese Maßnahme in seiner komplexen Entwicklung beobachtete. Dabei konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden die uns in die Lage versetzen möglichen erneuten Projekteinsätze ähnlicher Art effektiv zu begegnen.

Die Aufnahme vom 30.04.2025 macht sichtbar was Feuersalamander von unserem Projekt halten ... mit dem Einsatz konnten wir den Tieren eine bessere Chance einräumen hier eine erfolgreiche Metamorphose hinzulegen ... während zahlreiche traditionelle Laichgewässer bereits vollständig ausgetrocknet sind, zeigen sich die von uns optimierten Bereiche als wasserführend und stabil ...

So wurden als akuter Projektimpuls rund 1000 Liter Frischwasser zugeführt. Sehr interessant war das Verhalten der Larven im Laichgewässer ... die Tiere strömten unmittelbar beim Einlassen des Frischwassers an diesen Bereich, um wohl intensiv Sauerstoff aufzunehmen.

Nach diesem akuten Ersteinsatz wurden diese ausgewählten Bereiche über Monate hinweg in die Lage versetzt den Tieren in einer zugegeben prekären Lage bestmögliche Überlebensbedingungen zu verschaffen. Hier galt es darauf zu achten die sensiblen Zusammensetzungen der Gewässer nicht zu verändern um das Überleben der Tiere nicht zu gefährden.

Somit wurde also "nicht nur" Wasser eingefüllt, im Gegenteil, es fand ein begleitend umfangreiches Monitoring statt das diese Maßnahme in seiner komplexen Entwicklung beobachtete. Dabei konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden die uns in die Lage versetzen möglichen erneuten Projekteinsätze ähnlicher Art effektiv zu begegnen.

Die Aufnahme vom 30.04.2025 macht sichtbar was Feuersalamander von unserem Projekt halten ... mit dem Einsatz konnten wir den Tieren eine bessere Chance einräumen hier eine erfolgreiche Metamorphose hinzulegen ... während zahlreiche traditionelle Laichgewässer bereits vollständig ausgetrocknet sind, zeigen sich die von uns optimierten Bereiche als wasserführend und stabil ...

Artenschutz in Franken®

Steinschmätzer besiedeln neuen Steinhaufen

Steinschmätzer besiedeln neuen Steinhaufen

14/15.05.2025

Nordrhein - Westfalen. Ende des Jahres 2024 wurde der alte Steinhaufen auf der Königshovener Höhe zerstört ( hier haben wir darüber berichtet ). Ein Traktor oder Radlader fuhr in den Haufen und entwendete die Steine.

Nach unserer Forderung einen neuen Haufen aufzukippen, wurde nach einigen Wochen ein großer neuer Steinhaufen an anderer Stelle aufgekippt. Heute dann die große Überraschung.Kurz nach dem Aufkippen des Steinhaufen wurde er durch ein Vogelpaar angeflogen.

14/15.05.2025

Nordrhein - Westfalen. Ende des Jahres 2024 wurde der alte Steinhaufen auf der Königshovener Höhe zerstört ( hier haben wir darüber berichtet ). Ein Traktor oder Radlader fuhr in den Haufen und entwendete die Steine.

Nach unserer Forderung einen neuen Haufen aufzukippen, wurde nach einigen Wochen ein großer neuer Steinhaufen an anderer Stelle aufgekippt. Heute dann die große Überraschung.Kurz nach dem Aufkippen des Steinhaufen wurde er durch ein Vogelpaar angeflogen.

Ein Steinschmätzerpaar hat dort sein Revier und Reproduktionsstätte gefunden. Immer wieder ist zu Beobachten, wenn man den Tieren Lebensraum anbietet, wird dieser auch in der Regel angenommen. Hoffentlich kommt jetzt keiner auf die Idee, Steine für den Garten von dort mitzunehmen.

Vor allem bleibt der Haufen jetzt unter Beobachtung, damit die Nachhaltigkeit lange erhalten bleibt und der Haufen nicht verbuscht oder zerstört wird. Hoffen wir das bei erfolgreicher Jungenaufzucht die Vögel nicht von den Windrädern nebenan geschreddert werden!

Der Steinschmätzer ist mit einer der seltensten Vögel in NRW.

Quelle / Aufnahme

Gewässer und Naturschutz im Erftkreis

Flora-Fauna-Artenschutz

Naturschutzökologie

Rolf Thiemann

Naturschutzberater

Eisvogelweg 1

50181 Bedburg

In der Aufnahme

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Vor allem bleibt der Haufen jetzt unter Beobachtung, damit die Nachhaltigkeit lange erhalten bleibt und der Haufen nicht verbuscht oder zerstört wird. Hoffen wir das bei erfolgreicher Jungenaufzucht die Vögel nicht von den Windrädern nebenan geschreddert werden!

Der Steinschmätzer ist mit einer der seltensten Vögel in NRW.

Quelle / Aufnahme

Gewässer und Naturschutz im Erftkreis

Flora-Fauna-Artenschutz

Naturschutzökologie

Rolf Thiemann

Naturschutzberater

Eisvogelweg 1

50181 Bedburg

In der Aufnahme

- Steinschmätzer auf angebrachten Sekundärlebensraum

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

Artenschutzprojekt Steigerwald Dohle & Co.

Artenschutzprojekt Steigerwald Dohle & Co.

13/14.05.2025

Ein innovatives Artenschutz-Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken®, Turmstationen Deutschland e.V. und Katholische Kirchenstiftung Burgwindheim, das von der Deutschen Postcode Lotterie, Steuerkanzlei Bauerfeind und weiteren Projektpartnern unabhängig unterstützt wird.

Burgwindheim / Bayern. Selten sind sie geworden, kulturhistorische Bauwerke, in und an welchen sich typische Kulturfolger niederlassen. Ein solch interessantes Bauwerk stellt das Burgwindheimer Schloss und die naheliegende Pfarrkirche dar in der sich Dohlen, Mauersegler, Turmfalken, Fledermäuse und auch Weißstörche, seit teils vielen Jahren niedergelassen haben.

13/14.05.2025

Ein innovatives Artenschutz-Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken®, Turmstationen Deutschland e.V. und Katholische Kirchenstiftung Burgwindheim, das von der Deutschen Postcode Lotterie, Steuerkanzlei Bauerfeind und weiteren Projektpartnern unabhängig unterstützt wird.

Burgwindheim / Bayern. Selten sind sie geworden, kulturhistorische Bauwerke, in und an welchen sich typische Kulturfolger niederlassen. Ein solch interessantes Bauwerk stellt das Burgwindheimer Schloss und die naheliegende Pfarrkirche dar in der sich Dohlen, Mauersegler, Turmfalken, Fledermäuse und auch Weißstörche, seit teils vielen Jahren niedergelassen haben.

Jedoch stellen diese Besiedlungen die Bauwerke sowie die Artenvielfalt vor Herausforderungen, welche die "moderne Zeit" einfach mit sich bringt und so haben wir uns gemeinsam aufgemacht aufzuzeigen, wie die Erhaltung der Artenvielfalt und der Bauwerke miteinander in Einklang zu bringen sind.

Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können zahlreiche Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

• Begleiten Sie uns bei der nicht alltäglichen Entwicklung eines Hotspots der Biodiversität hier auf unseren Seiten.

In dieser Aufnahme/Webcam

• In der Aufnahme einer unserer Webcams wird das erfreuliche Ergebnis unserer Bemühungen zur Erhaltung der Dohlenpopulation sichtbar ... 02.05.2025

Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können zahlreiche Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

• Begleiten Sie uns bei der nicht alltäglichen Entwicklung eines Hotspots der Biodiversität hier auf unseren Seiten.

In dieser Aufnahme/Webcam

• In der Aufnahme einer unserer Webcams wird das erfreuliche Ergebnis unserer Bemühungen zur Erhaltung der Dohlenpopulation sichtbar ... 02.05.2025

Artenschutz in Franken®

Die Nilgans (Alopochen aegyptiaca) ... auf Nistplatzsuche

Die Nilgans (Alopochen aegyptiaca) Eine anpassungsfähige Wasservogelart mit Vorliebe für ungewöhnliche Brutplätze

12/13.05.2025

Ursprünglich in Afrika südlich der Sahara und im Niltal beheimatet, hat sich diese Art in den letzten Jahrzehnten auch in Mitteleuropa, insbesondere in Deutschland, stark ausgebreitet. Ihr markantes Aussehen, ihr ausgeprägtes Revierverhalten und ihre ungewöhnlichen Brutstrategien machen sie zu einem spannenden Studienobjekt in der modernen Ornithologie.

12/13.05.2025

- Die Nilgans (Alopochen aegyptiaca) ist ein auffälliger und äußerst anpassungsfähiger Wasservogel aus der Familie der Entenvögel (Anatidae).

Ursprünglich in Afrika südlich der Sahara und im Niltal beheimatet, hat sich diese Art in den letzten Jahrzehnten auch in Mitteleuropa, insbesondere in Deutschland, stark ausgebreitet. Ihr markantes Aussehen, ihr ausgeprägtes Revierverhalten und ihre ungewöhnlichen Brutstrategien machen sie zu einem spannenden Studienobjekt in der modernen Ornithologie.

Aussehen und Merkmale

Die Nilgans ist leicht zu erkennen: Erwachsene Tiere sind etwa 63 bis 73 cm groß und wiegen bis zu 2,3 Kilogramm. Ihr Gefieder ist überwiegend hellbraun bis beigefarben mit auffälligen dunklen Flecken um die Augen, die wie eine Maske wirken. Auf den Flügeln tragen sie ein deutlich sichtbares weißes Flügelfeld und grünlich schimmernde Spiegel. Weibchen und Männchen sehen sich sehr ähnlich, allerdings sind die Männchen meist etwas größer und schwerer.

Lebensweise und Verhalten

Nilgänse sind tagaktiv, sehr territorial und monogam. Sie leben in dauerhaften Paarbindungen, wobei beide Elternteile die Aufzucht der Küken übernehmen. Sie bevorzugen offene Landschaften in der Nähe von Gewässern – Flüsse, Seen, Teiche oder Feuchtwiesen. In Städten haben sie sich jedoch erstaunlich gut angepasst und nutzen inzwischen auch urbane Strukturen als Lebensraum.

Brutverhalten und ungewöhnliche Nistplätze

Ein bemerkenswerter Aspekt der Nilgans ist ihr flexibles Brutverhalten. Ursprünglich in Uferregionen oder auf Bäumen brütend, sucht sie in Mitteleuropa zunehmend auch ungewöhnliche Nistplätze auf – darunter Dächer, Balkone, Kirchenvorsprünge und andere hochgelegene Bereiche von Gebäuden. Diese Bauwerke bieten Schutz vor Bodenräubern und erlauben einen weiten Überblick über das Revier. Die Gans legt meist 5 bis 10 Eier, die in einer mit Daunen ausgepolsterten Mulde abgelegt werden. Das Weibchen brütet rund 28 bis 30 Tage, während das Männchen das Umfeld bewacht.

Ein kurioser Moment im Leben vieler städtischer Nilgansküken ist der sogenannte „Sprung aus dem Nest“: Da viele Nester hoch oben auf Gebäuden angelegt werden, müssen die frisch geschlüpften Küken wenige Tage nach dem Schlüpfen den mutigen Sprung in die Tiefe wagen, um zum Wasser geführt zu werden. Dank ihres geringen Gewichts und ihres weichen Gefieders überstehen die meisten diesen Sprung unbeschadet – ein faszinierendes Beispiel für tierische Anpassungsfähigkeit.

Verbreitung und Bestand

Die Nilgans wurde im 18. Jahrhundert in England als Ziergeflügel eingeführt und ist später aus Gefangenschaft entwichen. Seit den 1980er Jahren breitet sie sich in Deutschland aus – zunächst am Niederrhein, später in ganz Nordrhein-Westfalen und mittlerweile in vielen Teilen Deutschlands. In vielen Regionen hat sie stabile Populationen aufgebaut. Aufgrund ihrer weiten Verbreitung gilt die Art heute in Deutschland nicht als gefährdet.

Konflikte mit Menschen und ökologischer Einfluss

Trotz ihrer Attraktivität als exotischer Vogel kommt es gelegentlich zu Nutzungskonflikten. Durch ihr aggressives Verhalten während der Brutzeit, besonders gegenüber anderen Wasservögeln, wird die Nilgans mitunter als störend empfunden. Auch auf landwirtschaftlichen Flächen kann sie Schaden anrichten, etwa durch Fraß an jungen Feldfrüchten. Dennoch wird ihr ökologischer Einfluss bisher als begrenzt eingestuft – langfristige Studien laufen noch.

Fazit

Die Nilgans ist ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Anpassung einer Wildtierart an veränderte Lebensräume. Ihre Bereitschaft, auch auf städtischen Bauwerken zu brüten, zeigt nicht nur ihre Flexibilität, sondern verdeutlicht auch die zunehmende Verflechtung von Natur und urbanem Raum. Als auffälliger, lauter und selbstbewusster Vogel ist sie nicht nur eine biologische Besonderheit, sondern auch ein spannender Teil unserer modernen Kulturlandschaft.

In der Aufnahme

Die Nilgans ist leicht zu erkennen: Erwachsene Tiere sind etwa 63 bis 73 cm groß und wiegen bis zu 2,3 Kilogramm. Ihr Gefieder ist überwiegend hellbraun bis beigefarben mit auffälligen dunklen Flecken um die Augen, die wie eine Maske wirken. Auf den Flügeln tragen sie ein deutlich sichtbares weißes Flügelfeld und grünlich schimmernde Spiegel. Weibchen und Männchen sehen sich sehr ähnlich, allerdings sind die Männchen meist etwas größer und schwerer.

Lebensweise und Verhalten

Nilgänse sind tagaktiv, sehr territorial und monogam. Sie leben in dauerhaften Paarbindungen, wobei beide Elternteile die Aufzucht der Küken übernehmen. Sie bevorzugen offene Landschaften in der Nähe von Gewässern – Flüsse, Seen, Teiche oder Feuchtwiesen. In Städten haben sie sich jedoch erstaunlich gut angepasst und nutzen inzwischen auch urbane Strukturen als Lebensraum.

Brutverhalten und ungewöhnliche Nistplätze

Ein bemerkenswerter Aspekt der Nilgans ist ihr flexibles Brutverhalten. Ursprünglich in Uferregionen oder auf Bäumen brütend, sucht sie in Mitteleuropa zunehmend auch ungewöhnliche Nistplätze auf – darunter Dächer, Balkone, Kirchenvorsprünge und andere hochgelegene Bereiche von Gebäuden. Diese Bauwerke bieten Schutz vor Bodenräubern und erlauben einen weiten Überblick über das Revier. Die Gans legt meist 5 bis 10 Eier, die in einer mit Daunen ausgepolsterten Mulde abgelegt werden. Das Weibchen brütet rund 28 bis 30 Tage, während das Männchen das Umfeld bewacht.

Ein kurioser Moment im Leben vieler städtischer Nilgansküken ist der sogenannte „Sprung aus dem Nest“: Da viele Nester hoch oben auf Gebäuden angelegt werden, müssen die frisch geschlüpften Küken wenige Tage nach dem Schlüpfen den mutigen Sprung in die Tiefe wagen, um zum Wasser geführt zu werden. Dank ihres geringen Gewichts und ihres weichen Gefieders überstehen die meisten diesen Sprung unbeschadet – ein faszinierendes Beispiel für tierische Anpassungsfähigkeit.

Verbreitung und Bestand

Die Nilgans wurde im 18. Jahrhundert in England als Ziergeflügel eingeführt und ist später aus Gefangenschaft entwichen. Seit den 1980er Jahren breitet sie sich in Deutschland aus – zunächst am Niederrhein, später in ganz Nordrhein-Westfalen und mittlerweile in vielen Teilen Deutschlands. In vielen Regionen hat sie stabile Populationen aufgebaut. Aufgrund ihrer weiten Verbreitung gilt die Art heute in Deutschland nicht als gefährdet.

Konflikte mit Menschen und ökologischer Einfluss

Trotz ihrer Attraktivität als exotischer Vogel kommt es gelegentlich zu Nutzungskonflikten. Durch ihr aggressives Verhalten während der Brutzeit, besonders gegenüber anderen Wasservögeln, wird die Nilgans mitunter als störend empfunden. Auch auf landwirtschaftlichen Flächen kann sie Schaden anrichten, etwa durch Fraß an jungen Feldfrüchten. Dennoch wird ihr ökologischer Einfluss bisher als begrenzt eingestuft – langfristige Studien laufen noch.

Fazit

Die Nilgans ist ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Anpassung einer Wildtierart an veränderte Lebensräume. Ihre Bereitschaft, auch auf städtischen Bauwerken zu brüten, zeigt nicht nur ihre Flexibilität, sondern verdeutlicht auch die zunehmende Verflechtung von Natur und urbanem Raum. Als auffälliger, lauter und selbstbewusster Vogel ist sie nicht nur eine biologische Besonderheit, sondern auch ein spannender Teil unserer modernen Kulturlandschaft.

In der Aufnahme

- Systematisch sucht ein Paar Nilgänse u.a. die Häuser eines kleinen Weilers ab um dann auf die Nisthilfe eines Turmfalken welche durch Artenschutz in Franken® vor über 10 Jahren angebracht wurde, zu treffen und die ersten Verdrängunsversuche zu starten.

Artenschutz in Franken®

Überlebensräume für Zauneidechse & Co. 2025

Überlebensräume für Zauneidechse & Co. 2025

10/11.05.2025

Die Gestaltung von Lebensräumen entlang von Flurwegen für Zauneidechsen erfordert ein innovatives und ganzheitliches Konzept, das sowohl die Bedürfnisse der Tiere als auch die Umweltbedingungen berücksichtigt.

10/11.05.2025

- Zauneidechsen besiedeln bereits nach 4 Monaten die Überlebensräume

Die Gestaltung von Lebensräumen entlang von Flurwegen für Zauneidechsen erfordert ein innovatives und ganzheitliches Konzept, das sowohl die Bedürfnisse der Tiere als auch die Umweltbedingungen berücksichtigt.

Hier sind einige wichtige Aspekte, die bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt werden sollten:

Insgesamt bietet die innovative Gestaltung von Zauneidechsenlebensräumen entlang von Flurwegen eine Chance, städtische und ländliche Landschaften ökologisch aufzuwerten und gleichzeitig zur Erhaltung bedrohter Arten beizutragen. Durch sorgfältige Planung und Umsetzung können solche Projekte als Modell für nachhaltige Entwicklung und Biodiversitätserhaltung dienen.

In der Aufnahme

- Habitatstruktur und Vielfalt: Ein erfolgreicher Lebensraum für Zauneidechsen zeichnet sich durch eine Vielzahl von Strukturen aus, die verschiedene Lebensphasen der Tiere unterstützen. Dazu gehören sonnenexponierte Flächen, Vegetationszonen mit niedriger Vegetation für das Sonnenbaden, sowie Versteckmöglichkeiten wie Steinhaufen oder Holzstapel.

- Vernetzung und Korridore: Um die Mobilität und genetische Vielfalt der Populationen zu fördern, sollten Lebensräume entlang von Flurwegen durch grüne Korridore verbunden werden. Diese ermöglichen es den Zauneidechsen, sich sicher zwischen verschiedenen Lebensräumen zu bewegen.

- Berücksichtigung ökologischer Ansprüche: Es ist wichtig, die spezifischen ökologischen Bedürfnisse der Zauneidechsen zu kennen und in die Gestaltung einzubeziehen. Dazu gehören Aspekte wie Nahrungsvorkommen, Neststandorte und Winterquartiere.

- Nachhaltige Pflege und Management: Die langfristige Erhaltung des Lebensraums erfordert eine nachhaltige Pflege, die invasive Pflanzen kontrolliert, natürliche Sukzession zulässt und regelmäßige Untersuchungen der Populationen durchführt.

- Partizipative Planung und Bildung: Die Einbindung der lokalen Gemeinschaft in die Planung und Pflege der Lebensräume fördert nicht nur das Verständnis für die Bedeutung der Artenvielfalt, sondern auch die langfristige Unterstützung und den Schutz der Lebensräume.

Insgesamt bietet die innovative Gestaltung von Zauneidechsenlebensräumen entlang von Flurwegen eine Chance, städtische und ländliche Landschaften ökologisch aufzuwerten und gleichzeitig zur Erhaltung bedrohter Arten beizutragen. Durch sorgfältige Planung und Umsetzung können solche Projekte als Modell für nachhaltige Entwicklung und Biodiversitätserhaltung dienen.

In der Aufnahme

- Wie wichtig Projekte dieser Art sind belegt die Aufnahme vom 29.04.2025 ... ein Paar Zauneidechsen hat den bereitgestellten Überlebensraum angenommen!

Artenschutz in Franken®

Die Kohlschnake (Tipula oleracea)

Die Kohlschnake (Tipula oleracea) aus ihrer eigenen Perspektive

11/12.05.2025

Dieser Artikel bietet einen Einblick in unser Verhalten, unsere Lebensweise und unsere Bedeutung in der Natur.

11/12.05.2025

- Ich, die Kohlschnake (Tipula oleracea), eine faszinierende Kreatur der Ordnung Diptera und der Familie Tipulidae, habe das Vergnügen, mein Leben und meine Artgenossen aus meiner eigenen Perspektive zu beschreiben.

Dieser Artikel bietet einen Einblick in unser Verhalten, unsere Lebensweise und unsere Bedeutung in der Natur.

Beschreibung und Morphologie Als Kohlschnake bin ich eine große, zarte Fliege mit einem langen, dünnen Körper und langen Beinen. Meine Flügelspannweite kann bis zu fünf Zentimeter betragen, was es mir ermöglicht, leicht durch die Luft zu gleiten. Meine Augen sind groß und facettenreich, was mir eine ausgezeichnete Sicht auf meine Umgebung gibt. Meine Art ist bekannt für ihre braunen oder grauen Körper mit markanten Musterungen, die uns in der Natur gut tarnen.

Lebensraum und Verbreitung Wir Kohlschnaken sind in vielen Teilen der Welt verbreitet, besonders häufig jedoch in gemäßigten Klimazonen. Wir bevorzugen feuchte, offene Habitate wie Gärten, Wiesen und landwirtschaftliche Flächen. Dort finden wir reichlich Nahrung und ideale Bedingungen für die Fortpflanzung.

Ernährung und ökologische Rolle Als erwachsene Kohlschnake ernähre ich mich hauptsächlich von Nektar und anderen Pflanzensäften. Unsere Larven, bekannt als Engerlinge, spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie sich von verrottendem Pflanzenmaterial und Wurzeln ernähren. Dadurch tragen wir zur Bodenbelüftung und -verbesserung bei, was für das Pflanzenwachstum von Vorteil ist.

Fortpflanzung und Entwicklung Unsere Fortpflanzung erfolgt nach einem komplexen Ritual der Paarung, bei dem die Männchen oft im Schwarm um Weibchen buhlen. Nach der Paarung legen die Weibchen ihre Eier in feuchte Böden oder Gewässer ab, wo die Larven schlüpfen und sich entwickeln. Die Larven verbringen einen Großteil ihres Lebens unterirdisch, bevor sie sich zu erwachsenen Kohlschnaken verwandeln.

Interaktionen mit Menschen Obwohl wir Kohlschnaken aufgrund unserer Größe und Erscheinung oft fälschlicherweise mit Mücken verwechselt werden, sind wir für Menschen im Allgemeinen harmlos. Unsere Larven können jedoch in großen Populationen gelegentlich landwirtschaftliche Schäden verursachen, indem sie Wurzeln beschädigen.

Schlussfolgerung

Insgesamt sind wir Kohlschnaken eine faszinierende Spezies, die einen wichtigen Platz im ökologischen Gefüge einnimmt. Unser Leben ist geprägt von Anpassungsfähigkeit und unserer Rolle als Bestäuber und Zersetzer. Durch unsere Präsenz unterstützen wir die Gesundheit von Ökosystemen und tragen zur Vielfalt der Natur bei.

Diese Zusammenfassung aus der Perspektive einer Kohlschnake soll dazu beitragen, das Verständnis und die Wertschätzung für unsere Art zu fördern und die Komplexität unseres Lebenszyklus zu verdeutlichen.

In der Aufnahme von S. Bertelmann

Lebensraum und Verbreitung Wir Kohlschnaken sind in vielen Teilen der Welt verbreitet, besonders häufig jedoch in gemäßigten Klimazonen. Wir bevorzugen feuchte, offene Habitate wie Gärten, Wiesen und landwirtschaftliche Flächen. Dort finden wir reichlich Nahrung und ideale Bedingungen für die Fortpflanzung.

Ernährung und ökologische Rolle Als erwachsene Kohlschnake ernähre ich mich hauptsächlich von Nektar und anderen Pflanzensäften. Unsere Larven, bekannt als Engerlinge, spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie sich von verrottendem Pflanzenmaterial und Wurzeln ernähren. Dadurch tragen wir zur Bodenbelüftung und -verbesserung bei, was für das Pflanzenwachstum von Vorteil ist.

Fortpflanzung und Entwicklung Unsere Fortpflanzung erfolgt nach einem komplexen Ritual der Paarung, bei dem die Männchen oft im Schwarm um Weibchen buhlen. Nach der Paarung legen die Weibchen ihre Eier in feuchte Böden oder Gewässer ab, wo die Larven schlüpfen und sich entwickeln. Die Larven verbringen einen Großteil ihres Lebens unterirdisch, bevor sie sich zu erwachsenen Kohlschnaken verwandeln.

Interaktionen mit Menschen Obwohl wir Kohlschnaken aufgrund unserer Größe und Erscheinung oft fälschlicherweise mit Mücken verwechselt werden, sind wir für Menschen im Allgemeinen harmlos. Unsere Larven können jedoch in großen Populationen gelegentlich landwirtschaftliche Schäden verursachen, indem sie Wurzeln beschädigen.

Schlussfolgerung

Insgesamt sind wir Kohlschnaken eine faszinierende Spezies, die einen wichtigen Platz im ökologischen Gefüge einnimmt. Unser Leben ist geprägt von Anpassungsfähigkeit und unserer Rolle als Bestäuber und Zersetzer. Durch unsere Präsenz unterstützen wir die Gesundheit von Ökosystemen und tragen zur Vielfalt der Natur bei.

Diese Zusammenfassung aus der Perspektive einer Kohlschnake soll dazu beitragen, das Verständnis und die Wertschätzung für unsere Art zu fördern und die Komplexität unseres Lebenszyklus zu verdeutlichen.

In der Aufnahme von S. Bertelmann

- Frisch geschlüpfte Kohlschnake ... 30.04.2025

Artenschutz in Franken®

Der Mauersegler - Kindergarten im Steigerwald

Der Mauersegler - Kindergarten im Steigerwald - Mauerseglercams wieder online!

- 15 Jahre gemeinsames Engagement für eine gefährdete Zugvogelart.

11/12.05.2025

• Ein breit angelegtes Gemeinschaftsprojekt macht in bislang wohl in ganz Deutschland einmaliger Form innerhalb einer überregionalen Projektreihe auf zunehmende Lebensraumverluste sogenannter „Gebäudebrüter“ aufmerksam und setzt sichtbare Zeichen zur Sicherung fränkischer Biodiversität.

Gemeinsam im Sinne uns nachfolgender Generationen

Artenschutz in Franken®, der Kindergarten St. Sebastian und die Gemeinde Rauhenebrach sind die Partner dieses in die Zukunft gerichteten, innovativen Gemeinschaftsprojektes, das unabhängig voneinander durch die Bayernwerk AG, der Deutschen Postcode Lotterie, der Sparkasse Ostunterfranken, der Allianz Generalvertretung Basel Theinheim, der Pfarrgemeinde Untersteinbach / Prölsdorf, E.ON Bayern, der Allianz Umweltstiftung „der Blaue Adler“ und die Veolia Stiftung, sowie zahlreichen weiteren Projektpartnern nachhaltig unterstützt wurde und wird.

- 15 Jahre gemeinsames Engagement für eine gefährdete Zugvogelart.

11/12.05.2025

• Ein breit angelegtes Gemeinschaftsprojekt macht in bislang wohl in ganz Deutschland einmaliger Form innerhalb einer überregionalen Projektreihe auf zunehmende Lebensraumverluste sogenannter „Gebäudebrüter“ aufmerksam und setzt sichtbare Zeichen zur Sicherung fränkischer Biodiversität.

Gemeinsam im Sinne uns nachfolgender Generationen

Artenschutz in Franken®, der Kindergarten St. Sebastian und die Gemeinde Rauhenebrach sind die Partner dieses in die Zukunft gerichteten, innovativen Gemeinschaftsprojektes, das unabhängig voneinander durch die Bayernwerk AG, der Deutschen Postcode Lotterie, der Sparkasse Ostunterfranken, der Allianz Generalvertretung Basel Theinheim, der Pfarrgemeinde Untersteinbach / Prölsdorf, E.ON Bayern, der Allianz Umweltstiftung „der Blaue Adler“ und die Veolia Stiftung, sowie zahlreichen weiteren Projektpartnern nachhaltig unterstützt wurde und wird.

Bayern / Prölsdorf 02.06.2010 / 11.05.2025. Ein über 8 Jahre angesetztes Mauersegler – Monitoring war für die Initiative Artenschutz im Steigerwald Anlass sich höchst intensiv mit dem Mauerseglerschutz zu befassen. Das darin erfasste Ergebnis ließ uns alle sehr aufmerksam werden, zeigte diese Untersuchung eindeutig regional stark ausgeprägte Bestandsreduktionen auf.

Die „Langlebigkeit“ einer lediglich temporär in Franken präsenten Vogelart macht es dem Mauersegler und seinen Ansprüchen an den geforderten Lebensraum nicht einfacher. Besonders der Bestandsrückgang in vielen fränkischen Dörfern ließ aufhorchen, da sich im direkten Lebensumfeld (Nahrungsspektrum) kaum eine offensichtliche (Lebens) – Raumveränderung ergeben hat. Selbst strukturelle Biotopverbesserungen (Verbesserung des regionalen Nahrungsspektrums, durch Optimierungsmaßnahmen) ließen die Rückläufigkeit eindeutig erkennen.

Als Hauptursache des Bestandsrückgangs kristallisierten sich nach weitere Untersuchungsprozessen nachweislich, deutlich zunehmende Brutplatzverluste heraus, welche in erschreckendem Maße zunehmen. Vormals lediglich bereits meist auf Einzelbauwerke beschränkt, trugen und tragen zunehmend energetische Bausubstanzveränderungen mit zu diesem gravierenden Einbruch bei. Besonders (hochwertige) ältere Bauwerke, unter dessen Dächern sich der Mauersegler traditionell noch fortpflanzen durfte, sind von Bauwerksanierungen zunehmend betroffen.

Somit brechen vielfach letzte intakte Mauersegler - Brutplatzbiotopbindungen unwiederbringlich weg.

Das Ergebnis dieses Prozesses ist eine zunehmende Verarmung der kulturfolgenden Spezies, welche sich seit Jahrhunderten auf den „Lebensraum menschliches Umfeld“ einstellen mussten. Ohne effektive Projektreihen werden wir wohl in wenigen Jahrzehnten auch den spektakulären Mauersegler in vielen fränkischen Dörfern als Brutvogel verloren haben. Einer Vogelart, die wie kaum eine Zweite für eine „Grenzenlose Biotopverbindung“ im Sinne einer sich mehr und mehr „zusammenrückenden“ Welt – Global Player - steht. Mauersegler verbringen rund 90 % ihres Lebens im Flug. Hier wird getrunken, Nahrung zu sich genommen und vielfach auch geschlafen! Lediglich die Fortpflanzung muss „auf festem Untergrund“ stattfinden. Fast pünktlich am 1. Mai finden sich die pfeilschnellen Segler bei uns in Mitteleuropa ein, um die angestammten Nistbereiche zu besiedeln. Was aber wenn diese zwischenzeitlich „wegsaniert“ wurden? Oder noch bedenklicher, wenn Sanierungsarbeiten dann einsetzen, wenn die Reproduktion bereits begonnen wurde!

Ganze Mauerseglergenerationen verlieren hierbei zu Tausenden ihr Leben!

Hier nun setzt ein im Jahre 2009 ins Leben gerufenes, auf breitem Fundament gegründetes Gemeinschaftsprojekt an. 60 Projektpartner leisten an dreißig Einzelstandorten die über ganz Franken verteilt sind Immenses zur Sicherung fränkischer Biodiversität. Ziel des Maßnahmenpakets soll die enge Verbindung eines innovativen Artenschutzes, einer konkret erlebbaren Umweltbildung, sowie der Darstellung des sich im Einklang mit dem Artenschutz verbindenden Denkmalsschutzes darstellen. Uns gemeinsam ist die Erhaltung sogenannter „Mauersegler Mutterkolonien“ also die Bestandssicherung langjährig bestehender Grundkolonien genauso wertvoll wie das Zurückerschließen vormals bestätigter, jedoch infolge baulicher Gegebenheiten verloren gegangener Bereiche. Seit über 10 Jahren bringt sich Artenschutz in Franken unter anderen für den Mauersegler und dessen Erhaltung ein. Trotz aller höchst erfreulichen Ergebnisreihen kann das Geleistete jedoch bislang lediglich der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein sein. Nun folgt durch das hier generierte Maßnahmenpaket eine flächige Spiegelung auf große Bereiche unserer Heimat. Damit kann und wird es gelingen, eine Biotopvernetzung zu erzielen. Des Weiteren kann die Projektvorstellung dazu dienen auch anderen Projektgruppen Anreize anzubieten sich dem Projekt anzuschließen. Wenn nur in jedem größeren Ort unserer Heimat ein Bauwerk mit diesem Vorgehensmuster erfasst würde, ließe sich mit geringem Aufwand eine effektive Bestandssicherung für sogenannte Gebäudebrüter erreichen.

„Zurück zu den Wurzeln“

Welches Gebäude bietet sich für die „Turmschwalbe“, wie der Mauersegler im Volksmund auch genannt wird, besser für diesen Zweck an, als der Kirchturm fränkischer Gotteshäuser, oder auch hohe Gebäudestrukturen an z. B. markanten Bauwerken wie Schlösser, Burgen und anderen prägenden „Kunstfelsen“. Vormals (über Jahrhunderte hinweg) bereits primärer Fortpflanzungsort, möchten wir den Mauerseglern diesen Lebensraum zurück erschließen? Durchdacht, unauffällig z. B. in den Schalllamellen der Kirchtürme angebracht, können spezielle, höchst bewährte Nistmodule als sogenannte Sekundärlebensräume, hier zukünftig einen effektiven Ausgleich zu erfolgten Brutplatzverlusten schaffen. Ebenfalls zeigen diese Maßnahmen auf, und das ist mindestens ebenso wichtig, wie es gelingen kann, im Zuge von Sanierungsmaßnahmen Lebensraumkompensation zu betreiben, ohne dass Einschränkungen für das Bauwerk erfolgen. Die uns nachfolgende Generation verliert zunehmend den immens wichtigen Kontakt, zu der sie umgebenden Umwelt, und damit das Wissen über den Anspruch unserer Mitgeschöpfe an ihren (unseren) Lebensraum. So soll das (Leuchtturm) - Projekt, „Fränkische (Kirch) - Türme für die Turmschwalbe“ auch Wegweiser sein, dieses Defizit (nur was wir kennen, erachten wir auch zu schützen) in den Köpfen unserer Kinder nachhaltig zu vermindern.