Parasiten – Meister der Tarnung und Manipulation

Parasiten – Meister der Tarnung und Manipulation

14/15.08.2025

Selbst wehrhafte Insekten wie Wespen oder Bienen, die mit ihrem Stachel viele Feinde abschrecken, können sich nicht gegen alle Angreifer wehren. Unter ihren unsichtbaren Widersachern finden sich hochspezialisierte Arten, deren Lebensweise so bizarr wie raffiniert ist.

14/15.08.2025

- Sie sind winzig, unscheinbar und doch wahre Strategen: Parasiten. Viele von ihnen leben verborgen im Körper eines anderen Lebewesens, steuern dessen Verhalten und verändern sein Leben – oft ohne dass der Wirt überhaupt etwas bemerkt.

Selbst wehrhafte Insekten wie Wespen oder Bienen, die mit ihrem Stachel viele Feinde abschrecken, können sich nicht gegen alle Angreifer wehren. Unter ihren unsichtbaren Widersachern finden sich hochspezialisierte Arten, deren Lebensweise so bizarr wie raffiniert ist.

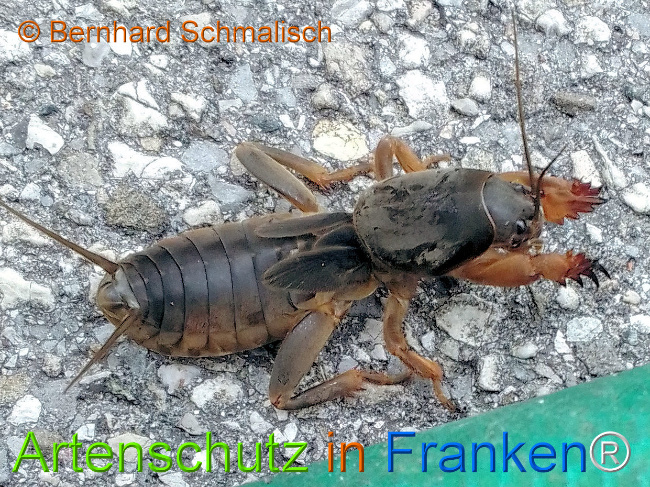

Der fast unsichtbare Feind im Wespenkörper

Eine dieser Arten ist ein winziger Fächerflügler (Strepsiptera), der gezielt Feldwespen befällt. Seine Larven klammern sich am Hinterleib der Wespe fest und entwickeln sich dort. Weibliche Parasiten verlassen den Wirt nie wieder – ihre Kopfkapseln ragen gut sichtbar zwischen den Hinterleibsringen hervor. Solche Wespen gelten als „stylopisiert“ – äußerlich noch Wespe, innerlich längst vom Parasiten beherrscht.

Wenn Parasiten das Verhalten umschreiben

Rund 40 % aller bekannten Tierarten sind Parasiten – und viele davon greifen nicht nur den Körper, sondern auch das Gehirn ihres Wirts an.

Ein bekanntes Beispiel: der Erreger der Toxoplasmose. Bei Mäusen löscht er die angeborene Angst vor Katzen, sodass sie leichter gefressen werden – und der Parasit so in seinen nächsten Wirt gelangt. Selbst beim Menschen wird erforscht, ob eine Infektion das Verhalten beeinflusst. Klar ist: In der Schwangerschaft kann der Erreger gefährlich werden.

Der „Zombie-Mechanismus“ im Ameisenkörper

Besonders eindringlich zeigt sich die Macht der Parasiten beim kleinen Leberegel. Er nutzt Ameisen als Zwischenwirt – und verändert deren Verhalten auf erschreckende Weise:

Dieses Verhalten ist kein Zufall – es ist das Ergebnis gezielter Manipulation durch den Parasiten. Die Ameise wird zu einem „Zombie“ im Dienst ihres ungebetenen Passagiers.

Parasiten – Gefahr und Motor der Evolution

Was zunächst nur bedrohlich wirkt, ist auch ein treibender Faktor der Natur. Wirte entwickeln Abwehrstrategien, Parasiten neue Angriffsmethoden. Dieses unsichtbare Wettrennen formt beide Seiten – und trägt dazu bei, dass sich das Leben immer weiter verändert und anpasst.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Eine dieser Arten ist ein winziger Fächerflügler (Strepsiptera), der gezielt Feldwespen befällt. Seine Larven klammern sich am Hinterleib der Wespe fest und entwickeln sich dort. Weibliche Parasiten verlassen den Wirt nie wieder – ihre Kopfkapseln ragen gut sichtbar zwischen den Hinterleibsringen hervor. Solche Wespen gelten als „stylopisiert“ – äußerlich noch Wespe, innerlich längst vom Parasiten beherrscht.

Wenn Parasiten das Verhalten umschreiben

Rund 40 % aller bekannten Tierarten sind Parasiten – und viele davon greifen nicht nur den Körper, sondern auch das Gehirn ihres Wirts an.

Ein bekanntes Beispiel: der Erreger der Toxoplasmose. Bei Mäusen löscht er die angeborene Angst vor Katzen, sodass sie leichter gefressen werden – und der Parasit so in seinen nächsten Wirt gelangt. Selbst beim Menschen wird erforscht, ob eine Infektion das Verhalten beeinflusst. Klar ist: In der Schwangerschaft kann der Erreger gefährlich werden.

Der „Zombie-Mechanismus“ im Ameisenkörper

Besonders eindringlich zeigt sich die Macht der Parasiten beim kleinen Leberegel. Er nutzt Ameisen als Zwischenwirt – und verändert deren Verhalten auf erschreckende Weise:

- Infizierte Ameisen verlassen nachts nicht mehr den Grashalm, an dem sie sitzen.

- Sie klammern sich dort fest, scheinbar willenlos.

- So werden sie leicht von Weidetieren gefressen – und der Parasit gelangt in seinen Endwirt, um sich fortzupflanzen.

Dieses Verhalten ist kein Zufall – es ist das Ergebnis gezielter Manipulation durch den Parasiten. Die Ameise wird zu einem „Zombie“ im Dienst ihres ungebetenen Passagiers.

Parasiten – Gefahr und Motor der Evolution

Was zunächst nur bedrohlich wirkt, ist auch ein treibender Faktor der Natur. Wirte entwickeln Abwehrstrategien, Parasiten neue Angriffsmethoden. Dieses unsichtbare Wettrennen formt beide Seiten – und trägt dazu bei, dass sich das Leben immer weiter verändert und anpasst.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Die Art xenos vesparum befällt die Feldwespen, Gattung Polistes. Ihre Larven heften sich am Hinterleib der Wespe fest. Wenn sie erwachsen sind, bleiben die Weibchen auf ihrem Wirt. Die Kopfkapseln schauen zwischen den Hinterleibsringen hervor. Eine solche Wespe nennt man "stylopisiert".

Artenschutz in Franken®

Schutz der Großen Wiesenameise ... Kennzeichung der Nistplätze

Schutz der Großen Wiesenameise – Kennzeichnung und Bewahrung wertvoller Nistplätze

13/14.08.2025

Sie besiedelt bevorzugt sonnige, offene Wiesenflächen, extensiv genutzte Weiden oder magere Säume, wo sie ihre charakteristischen Nesthügel errichtet. Diese Hügel sind nicht nur das Zentrum eines hochkomplexen Ameisenstaates, sondern auch Lebensraum und Nahrungsquelle für viele andere Tierarten – von spezialisierten Käfern über Spinnen bis hin zu verschiedenen Vogelarten.

13/14.08.2025

- Die Große Wiesenameise (Formica pratensis) ist eine auffällige und ökologisch bedeutsame Ameisenart unserer heimischen Kulturlandschaften.

Sie besiedelt bevorzugt sonnige, offene Wiesenflächen, extensiv genutzte Weiden oder magere Säume, wo sie ihre charakteristischen Nesthügel errichtet. Diese Hügel sind nicht nur das Zentrum eines hochkomplexen Ameisenstaates, sondern auch Lebensraum und Nahrungsquelle für viele andere Tierarten – von spezialisierten Käfern über Spinnen bis hin zu verschiedenen Vogelarten.

Durch ihre Bautätigkeit lockern die Ameisen den Boden auf, fördern die Durchlüftung und verbessern die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens. Zusätzlich tragen sie zur Verbreitung von Pflanzensamen bei und helfen, das ökologische Gleichgewicht zu bewahren, indem sie zahlreiche Insektenlarven und andere Kleintiere als Nahrungsquelle nutzen. Die Große Wiesenameise ist damit ein wichtiger „Schlüsselakteur“ im Ökosystem – klein an Körpergröße, aber groß in ihrer Wirkung.

Bedrohung durch menschliche Nutzung

Trotz ihrer ökologischen Bedeutung sind die Bestände der Großen Wiesenameise in vielen Regionen stark zurückgegangen. Hauptursachen sind die Intensivierung der Landwirtschaft, die Umwandlung von Wiesen in Ackerland sowie der Verlust geeigneter Lebensräume durch Bebauung. Eine besondere Gefahr stellt jedoch die unbeabsichtigte Zerstörung der Nesthügel bei Mäh- und Mulcharbeiten dar.

Da die Hügel oft unscheinbar im hohen Gras verborgen liegen, werden sie leicht übersehen. Ein einzelner Mähdurchgang kann das aufwendig errichtete Bauwerk irreparabel beschädigen und damit den gesamten Ameisenstaat vernichten.

Kennzeichnung als wirksamer Schutz

Um diesen Verlusten vorzubeugen, markieren wir die Nistplätze der Großen Wiesenameise mit hochwertigen, witterungsbeständigen Informationstafeln. Jede Tafel ist so gestaltet, dass sie sowohl Fachinformationen als auch gut verständliche Hinweise für die breite Öffentlichkeit bietet.

Die Beschilderung erfüllt zwei zentrale Funktionen:

Gemeinschaftsprojekt mit kommunaler Unterstützung

Dieses Vorhaben wird in enger Kooperation und Abstimmung mit verschiedenen Landkreisen und Städten umgesetzt. Durch die Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachbehörden können wir sicherstellen, dass die Tafeln an den richtigen Standorten installiert und dauerhaft erhalten bleiben.

Ein Gewinn für Natur und Mensch

Die Kennzeichnung der Nistplätze ist ein vergleichsweise einfacher, aber sehr wirksamer Beitrag zum Erhalt einer bedrohten Art. Gleichzeitig leisten wir damit auch einen wichtigen Beitrag zur Umweltbildung. Wer einmal bewusst einen Ameisenhügel betrachtet, erkennt schnell, dass er kein „Hindernis“ bei der Pflege einer Fläche ist, sondern ein faszinierendes Naturbauwerk mit hohem Wert für das gesamte Ökosystem.

Unser Ziel ist klar: Die Große Wiesenameise soll auch in Zukunft in unseren Wiesenlandschaften leben und ihre wertvolle Arbeit als „Baumeisterin der Biodiversität“ fortsetzen können. Mit jeder Informationstafel setzen wir ein sichtbares Zeichen für Artenvielfalt, Rücksichtnahme und den achtsamen Umgang mit unserer Natur.

In der Aufnahme

Bedrohung durch menschliche Nutzung

Trotz ihrer ökologischen Bedeutung sind die Bestände der Großen Wiesenameise in vielen Regionen stark zurückgegangen. Hauptursachen sind die Intensivierung der Landwirtschaft, die Umwandlung von Wiesen in Ackerland sowie der Verlust geeigneter Lebensräume durch Bebauung. Eine besondere Gefahr stellt jedoch die unbeabsichtigte Zerstörung der Nesthügel bei Mäh- und Mulcharbeiten dar.

Da die Hügel oft unscheinbar im hohen Gras verborgen liegen, werden sie leicht übersehen. Ein einzelner Mähdurchgang kann das aufwendig errichtete Bauwerk irreparabel beschädigen und damit den gesamten Ameisenstaat vernichten.

Kennzeichnung als wirksamer Schutz

Um diesen Verlusten vorzubeugen, markieren wir die Nistplätze der Großen Wiesenameise mit hochwertigen, witterungsbeständigen Informationstafeln. Jede Tafel ist so gestaltet, dass sie sowohl Fachinformationen als auch gut verständliche Hinweise für die breite Öffentlichkeit bietet.

Die Beschilderung erfüllt zwei zentrale Funktionen:

- Schutzfunktion: Sie macht Nistplätze für Landwirte, kommunale Pflegekräfte und andere Flächennutzer klar erkennbar, sodass diese Bereiche bei Mäharbeiten gezielt ausgespart werden können.

- Bildungsfunktion: Passanten, Spaziergänger und Naturinteressierte erfahren Wissenswertes über die Lebensweise der Ameisen, ihre ökologische Rolle und die Gründe für ihren Schutz.

Gemeinschaftsprojekt mit kommunaler Unterstützung

Dieses Vorhaben wird in enger Kooperation und Abstimmung mit verschiedenen Landkreisen und Städten umgesetzt. Durch die Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachbehörden können wir sicherstellen, dass die Tafeln an den richtigen Standorten installiert und dauerhaft erhalten bleiben.

Ein Gewinn für Natur und Mensch

Die Kennzeichnung der Nistplätze ist ein vergleichsweise einfacher, aber sehr wirksamer Beitrag zum Erhalt einer bedrohten Art. Gleichzeitig leisten wir damit auch einen wichtigen Beitrag zur Umweltbildung. Wer einmal bewusst einen Ameisenhügel betrachtet, erkennt schnell, dass er kein „Hindernis“ bei der Pflege einer Fläche ist, sondern ein faszinierendes Naturbauwerk mit hohem Wert für das gesamte Ökosystem.

Unser Ziel ist klar: Die Große Wiesenameise soll auch in Zukunft in unseren Wiesenlandschaften leben und ihre wertvolle Arbeit als „Baumeisterin der Biodiversität“ fortsetzen können. Mit jeder Informationstafel setzen wir ein sichtbares Zeichen für Artenvielfalt, Rücksichtnahme und den achtsamen Umgang mit unserer Natur.

In der Aufnahme

- Kennzeichung eines Nistplatzes der Großen Wiesenameise mittelbar an einer Kreisstraße gelegen. Der Nistplatz wurde bei den jählichen Mäharbeiten erkannt und ausgespart!

Artenschutz in Franken®

Respekt vor Natur und Tierwelt – Wenn Schutzgesetze ignoriert werden

„Wer mitten in der Brutzeit Lebensräume zerstört, zerstört Leben.“

12/13.08.2025

Zwischen März und September herrscht Vogelschutzzeit – ein gesetzlich verankerter Schutzraum für brütende Tiere und ihre Jungen. Trotzdem wurden Nester und ganze Lebensräume rücksichtslos beseitigt. Das ist nicht nur moralisch falsch, sondern in vielen Fällen gesetzeswidrig.

Respekt vor Natur und Tierwelt – Wenn Schutzgesetze ignoriert werden

Es ist ein Bild, das betroffen macht: Eine Böschung, einst Lebensraum für Vögel, Insekten und Kleintiere – jetzt eine kahle, zerschredderte Fläche.

12/13.08.2025

Zwischen März und September herrscht Vogelschutzzeit – ein gesetzlich verankerter Schutzraum für brütende Tiere und ihre Jungen. Trotzdem wurden Nester und ganze Lebensräume rücksichtslos beseitigt. Das ist nicht nur moralisch falsch, sondern in vielen Fällen gesetzeswidrig.

Respekt vor Natur und Tierwelt – Wenn Schutzgesetze ignoriert werden

Es ist ein Bild, das betroffen macht: Eine Böschung, einst Lebensraum für Vögel, Insekten und Kleintiere – jetzt eine kahle, zerschredderte Fläche.

Was bleibt, sind zerstörte Nester und tote Tiere. In einem Fall lagen sogar die Überreste eines Vogels zwischen den Ästen. Auch Feldwespen mit ihren Nestern fielen der Maßnahme zum Opfer. So etwas darf nicht passieren – erst recht nicht mitten in der gesetzlich geschützten Brut- und Setzzeit.

Die Vogelschutzzeit ist kein „Kann“, sondern Gesetz

Zwischen dem 1. März und dem 30. September gilt in Deutschland die Vogelschutzzeit.

In dieser Zeit ist es streng verboten, Hecken, Büsche oder Böschungen radikal zu entfernen oder stark zurückzuschneiden (§ 39 Abs. 5 Satz 2 Bundesnaturschutzgesetz).

Der Grund ist einfach:

Erlaubt sind nur schonende Pflegearbeiten – und auch nur dann, wenn dabei nachweislich keine Nester oder Tiere zu Schaden kommen.

Klare Rechtslage: Zerstörung ist kein Kavaliersdelikt

Diese Gesetze existieren nicht zum Selbstzweck, sondern um Arten zu schützen, deren Lebensräume ohnehin immer kleiner werden.

Ausnahmen sind selten – und müssen genehmigt werden

Nur wenn eine Hecke oder ein Gebüsch nachweislich eine akute Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt, können auch in der Schutzzeit stärkere Eingriffe erlaubt sein. Dafür braucht es jedoch die Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde.

In diesem Fall gab es keine Genehmigung – und auch keine zwingende Notwendigkeit.

Wir fordern: Solche Vorfälle dürfen sich nicht wiederholen

Natur- und Tierschutz sind verbindlich. Sie erfordern Verantwortungsbewusstsein, Umsicht und Respekt vor allem Leben. Wer Lebensräume rücksichtslos zerstört, schadet nicht nur den Tieren vor Ort – sondern auch dem Vertrauen der Öffentlichkeit in den ernsthaften Vollzug von Schutzgesetzen.

Unser Appell:

Nur so können wir sicherstellen, dass Vögel, Insekten und andere Tiere auch in Zukunft einen Platz in unserer gemeinsamen Umwelt haben.

Sachstandsbericht – Mulcharbeiten an der Lärmschutzwand-Böschung

Am 15. August endet bundesweit das Mäh- und Mulchverbot auf stillgelegten landwirtschaftlichen Flächen. In städtischen und kommunalen Bereichen können Pflegearbeiten an Grünflächen ganzjährig durchgeführt werden, sofern dies zur Grünpflege oder zur Sicherung erforderlich ist. Bei dringendem Handlungsbedarf erfolgt in der Regel eine vorherige Abstimmung mit fachkundigen Personen aus dem Bereich Tier- und Naturschutz. Für größere Rodungsmaßnahmen ist eine Befreiung nach § 67 Bundesnaturschutzgesetz bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen.

Die Böschung an der Lärmschutzwand war ursprünglich mit Gras und niedrigem Bewuchs versehen, hatte sich jedoch im Laufe der Zeit durch Brombeer- und Strauchbewuchs verdichtet. Aufgrund der in der Umgebung erfolgten Bebauung hat sich die Böschung zu einem wichtigen Ersatzlebensraum für Vögel und Kleintiere entwickelt.

Die geplante Maßnahme umfasste im August ausschließlich den Rückschnitt eines 1–2 Meter breiten Streifens entlang der Parkbuchten zur Vermeidung von Beeinträchtigungen. Der umfassende Rückschnitt der restlichen Böschungsfläche sollte erst im September nach Ende der Brut- und Setzzeit erfolgen.

Aufgrund eines Kommunikationsfehlers kam es zu einer vorzeitigen und großflächigeren Rodung der Böschung. Ursache war eine fehlende schriftliche Dokumentation der Abstimmung sowie die Abwesenheit des zuständigen Bauhofleiters.

Der Vorfall wurde intern aufgearbeitet. Künftig werden Pflege- und Rückschnittmaßnahmen in sensiblen Bereichen enger koordiniert und dokumentiert, um den Erhalt ökologisch wertvoller Strukturen sicherzustellen.

In der Aufnahme

Quelle / Aufnahme

Gewässer und Naturschutz im Erftkreis

Flora-Fauna-Artenschutz

Naturschutzökologie

Rolf Thiemann

Naturschutzberater

Eisvogelweg 1

50181 Bedburg

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Die Vogelschutzzeit ist kein „Kann“, sondern Gesetz

Zwischen dem 1. März und dem 30. September gilt in Deutschland die Vogelschutzzeit.

In dieser Zeit ist es streng verboten, Hecken, Büsche oder Böschungen radikal zu entfernen oder stark zurückzuschneiden (§ 39 Abs. 5 Satz 2 Bundesnaturschutzgesetz).

Der Grund ist einfach:

- Brutplätze dürfen nicht zerstört werden.

- Jungtiere dürfen nicht gefährdet werden.

Erlaubt sind nur schonende Pflegearbeiten – und auch nur dann, wenn dabei nachweislich keine Nester oder Tiere zu Schaden kommen.

Klare Rechtslage: Zerstörung ist kein Kavaliersdelikt

- Roden ohne Genehmigung während der Schutzzeit: Ordnungswidrigkeit

- Töten von Wirbeltieren ohne vernünftigen Grund: Straftat nach § 17 Nr. 1 Tierschutzgesetz, strafbar mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe

Diese Gesetze existieren nicht zum Selbstzweck, sondern um Arten zu schützen, deren Lebensräume ohnehin immer kleiner werden.

Ausnahmen sind selten – und müssen genehmigt werden

Nur wenn eine Hecke oder ein Gebüsch nachweislich eine akute Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt, können auch in der Schutzzeit stärkere Eingriffe erlaubt sein. Dafür braucht es jedoch die Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde.

In diesem Fall gab es keine Genehmigung – und auch keine zwingende Notwendigkeit.

Wir fordern: Solche Vorfälle dürfen sich nicht wiederholen

Natur- und Tierschutz sind verbindlich. Sie erfordern Verantwortungsbewusstsein, Umsicht und Respekt vor allem Leben. Wer Lebensräume rücksichtslos zerstört, schadet nicht nur den Tieren vor Ort – sondern auch dem Vertrauen der Öffentlichkeit in den ernsthaften Vollzug von Schutzgesetzen.

Unser Appell:

- Schutzgesetze müssen konsequent eingehalten werden

- Jeder Eingriff in Lebensräume ist mit größter Vorsicht zu prüfen

Nur so können wir sicherstellen, dass Vögel, Insekten und andere Tiere auch in Zukunft einen Platz in unserer gemeinsamen Umwelt haben.

Sachstandsbericht – Mulcharbeiten an der Lärmschutzwand-Böschung

Am 15. August endet bundesweit das Mäh- und Mulchverbot auf stillgelegten landwirtschaftlichen Flächen. In städtischen und kommunalen Bereichen können Pflegearbeiten an Grünflächen ganzjährig durchgeführt werden, sofern dies zur Grünpflege oder zur Sicherung erforderlich ist. Bei dringendem Handlungsbedarf erfolgt in der Regel eine vorherige Abstimmung mit fachkundigen Personen aus dem Bereich Tier- und Naturschutz. Für größere Rodungsmaßnahmen ist eine Befreiung nach § 67 Bundesnaturschutzgesetz bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen.

Die Böschung an der Lärmschutzwand war ursprünglich mit Gras und niedrigem Bewuchs versehen, hatte sich jedoch im Laufe der Zeit durch Brombeer- und Strauchbewuchs verdichtet. Aufgrund der in der Umgebung erfolgten Bebauung hat sich die Böschung zu einem wichtigen Ersatzlebensraum für Vögel und Kleintiere entwickelt.

Die geplante Maßnahme umfasste im August ausschließlich den Rückschnitt eines 1–2 Meter breiten Streifens entlang der Parkbuchten zur Vermeidung von Beeinträchtigungen. Der umfassende Rückschnitt der restlichen Böschungsfläche sollte erst im September nach Ende der Brut- und Setzzeit erfolgen.

Aufgrund eines Kommunikationsfehlers kam es zu einer vorzeitigen und großflächigeren Rodung der Böschung. Ursache war eine fehlende schriftliche Dokumentation der Abstimmung sowie die Abwesenheit des zuständigen Bauhofleiters.

Der Vorfall wurde intern aufgearbeitet. Künftig werden Pflege- und Rückschnittmaßnahmen in sensiblen Bereichen enger koordiniert und dokumentiert, um den Erhalt ökologisch wertvoller Strukturen sicherzustellen.

In der Aufnahme

- Es ist ein Bild, das betroffen macht: Eine Böschung, einst Lebensraum für Vögel, Insekten und Kleintiere – jetzt eine kahle, zerschredderte Fläche.

Quelle / Aufnahme

Gewässer und Naturschutz im Erftkreis

Flora-Fauna-Artenschutz

Naturschutzökologie

Rolf Thiemann

Naturschutzberater

Eisvogelweg 1

50181 Bedburg

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

Die stille, aber tödliche Krise unserer Waldbäche

Wenn das Herz des Waldes verstummt – Die stille, aber tödliche Krise unserer Waldbäche

11/12.08.2025

Sein Wasser glitzert im Sonnenlicht, springt über Wurzeln, sammelt sich in kleinen, kühlen Gumpen. Libellen tanzen über der Oberfläche, das Rauschen übertönt das leise Knacken im Unterholz. Hier, am Wasser, ist das Leben dicht gewebt – jedes Blatt, jeder Flügelschlag, jede Welle Teil eines jahrtausendealten Rhythmus.

Doch was geschieht, wenn dieser Rhythmus bricht?

11/12.08.2025

- Zwischen alten Buchen und moosbewachsenen Steinen schlängelt sich ein Bach durchs Tal.

Sein Wasser glitzert im Sonnenlicht, springt über Wurzeln, sammelt sich in kleinen, kühlen Gumpen. Libellen tanzen über der Oberfläche, das Rauschen übertönt das leise Knacken im Unterholz. Hier, am Wasser, ist das Leben dicht gewebt – jedes Blatt, jeder Flügelschlag, jede Welle Teil eines jahrtausendealten Rhythmus.

Doch was geschieht, wenn dieser Rhythmus bricht?

- Das neue Bild: Stille, Staub, Stillstand

Wo einst klares Wasser floss, bleibt ein ausgetrocknetes Bett aus grauem Kies zurück. Die Steine sind heiß, der Boden riecht nach Staub. Risse ziehen sich wie Narben durch das ehemalige Bachbett. Keine Kaulquappen im flachen Wasser, keine Wasserläufer, keine schwirrenden Mücken – nur Stille.

Diese Szenen sind längst kein Einzelfall mehr. Immer mehr Waldbäche trocknen aus, oft über Wochen oder Monate hinweg. Die Ursache liegt in einer gefährlichen Doppelwirkung: dem Klimawandel und der zunehmenden Wasserentnahme.

Der Klimawandel – wenn die Quelle schweigt

Noch vor wenigen Jahrzehnten waren Waldbäche selbst in heißen Sommern verlässliche Wasseradern. Heute jedoch verändert der Klimawandel die Grundlagen dieses Systems tiefgreifend:

Die Quellen versiegen früher im Jahr. Manchmal bleibt der Bach schon im Juni trocken – lange bevor der Hochsommer beginnt.

"Das Wasser verschwindet nicht plötzlich – es zieht sich zurück wie ein scheues Tier, das spürt, dass sein Lebensraum nicht mehr sicher ist."

Die unsichtbare Entnahme – ein ständiger Aderlass

Neben dem Klimawandel wirkt ein zweiter, stiller Gegner: die stetige Entnahme von Wasser für Landwirtschaft, Industrie und private Nutzung.

Was für uns wie eine unsichtbare Nutzung aussieht, ist für den Bach ein schleichendes Ausbluten.

Warum Waldbäche unersetzlich sind

Waldbäche sind nicht nur Wasserläufe – sie sind Lebensadern:

Verschwindet der Bach, zerfällt ein ganzes Geflecht ökologischer Beziehungen – und oft ist dieser Verlust endgültig.

"Ein trockener Bach ist kein schlafender Bach. Er ist ein Herz, das aufgehört hat zu schlagen."

Was wir verlieren, wenn wir nichts tun

Ein trockengefallener Bach ist nicht automatisch ein vorübergehendes Sommerphänomen. Viele Ökosysteme kehren nicht mehr zurück, weil ihre Arten fehlen, das Bachbett verlandet oder die Mikroklimata verschwunden sind. Selbst wenn Wasser später wieder fließt, ist das Netzwerk aus Leben oft unwiederbringlich zerstört.

Jetzt handeln – nicht später

Es gibt Wege, diese Entwicklung zu stoppen oder umzukehren:

Jeder still gewordene Bach ist eine Warnung.

Er erzählt von einem Wald, der langsam sein Herz verliert. Von einem Gleichgewicht, das zu kippen droht. Und von einer Zukunft, in der wir entscheiden müssen, ob das Rauschen des Wassers eine Erinnerung bleibt – oder wieder zur Realität wird.

In der Aufnahme

Diese Szenen sind längst kein Einzelfall mehr. Immer mehr Waldbäche trocknen aus, oft über Wochen oder Monate hinweg. Die Ursache liegt in einer gefährlichen Doppelwirkung: dem Klimawandel und der zunehmenden Wasserentnahme.

Der Klimawandel – wenn die Quelle schweigt

Noch vor wenigen Jahrzehnten waren Waldbäche selbst in heißen Sommern verlässliche Wasseradern. Heute jedoch verändert der Klimawandel die Grundlagen dieses Systems tiefgreifend:

- Trockenzeiten dauern länger, die Wasserspeicher des Bodens sind schon im Frühsommer erschöpft.

- Die Temperaturen steigen, und mit ihnen die Verdunstung. Weniger Wasser erreicht überhaupt den Bachlauf.

- Regen fällt ungleichmäßiger – oft in kurzen, heftigen Schüben, die das Wasser oberflächlich wegspülen, ohne den Untergrund zu durchtränken.

Die Quellen versiegen früher im Jahr. Manchmal bleibt der Bach schon im Juni trocken – lange bevor der Hochsommer beginnt.

"Das Wasser verschwindet nicht plötzlich – es zieht sich zurück wie ein scheues Tier, das spürt, dass sein Lebensraum nicht mehr sicher ist."

Die unsichtbare Entnahme – ein ständiger Aderlass

Neben dem Klimawandel wirkt ein zweiter, stiller Gegner: die stetige Entnahme von Wasser für Landwirtschaft, Industrie und private Nutzung.

- Grundwasserabsenkung entkoppelt viele Quellen von ihrem natürlichen Nachschub.

- Künstliche Umleitungen verändern den Flusslauf und unterbrechen den natürlichen Rhythmus.

- Kleinere Entnahmen wirken in Trockenzeiten wie ein Tropfen zu viel, der das System kippen lässt.

Was für uns wie eine unsichtbare Nutzung aussieht, ist für den Bach ein schleichendes Ausbluten.

Warum Waldbäche unersetzlich sind

Waldbäche sind nicht nur Wasserläufe – sie sind Lebensadern:

- Sie bieten Heimat für Spezialisten wie Bachforelle, Feuersalamander und unzählige Insektenlarven.

- Ihre Ufer sind Rückzugsorte für Pflanzen, die Feuchtigkeit brauchen – von Moosbänken bis zur Sumpfdotterblume.

- Sie schaffen kühle, feuchte Zonen, die den Wald auch in Hitzeperioden am Leben halten.

- Sie reinigen Wasser, speichern Nährstoffe und verbinden Lebensräume.

Verschwindet der Bach, zerfällt ein ganzes Geflecht ökologischer Beziehungen – und oft ist dieser Verlust endgültig.

"Ein trockener Bach ist kein schlafender Bach. Er ist ein Herz, das aufgehört hat zu schlagen."

Was wir verlieren, wenn wir nichts tun

Ein trockengefallener Bach ist nicht automatisch ein vorübergehendes Sommerphänomen. Viele Ökosysteme kehren nicht mehr zurück, weil ihre Arten fehlen, das Bachbett verlandet oder die Mikroklimata verschwunden sind. Selbst wenn Wasser später wieder fließt, ist das Netzwerk aus Leben oft unwiederbringlich zerstört.

Jetzt handeln – nicht später

Es gibt Wege, diese Entwicklung zu stoppen oder umzukehren:

- Wasser schützen – Entnahmen in Trockenzeiten begrenzen, ökologischen Mindestabfluss sichern.

- Renaturieren – Barrieren entfernen, Quellen und Zuflüsse wiederherstellen.

- Klimaschutz ernst nehmen – Emissionen reduzieren, um das Wassergleichgewicht langfristig zu sichern.

- Bewusstsein schaffen – Jeder Liter Wasser zählt, und jede Handlung wirkt.

Jeder still gewordene Bach ist eine Warnung.

Er erzählt von einem Wald, der langsam sein Herz verliert. Von einem Gleichgewicht, das zu kippen droht. Und von einer Zukunft, in der wir entscheiden müssen, ob das Rauschen des Wassers eine Erinnerung bleibt – oder wieder zur Realität wird.

In der Aufnahme

- ... an vielen Standorten können wir diese Situation erkennen ... trockengefallener Waldbach!

Artenschutz in Franken®

Die Igelfliege (Tachina fera)

Lina, die kleine Igelfliege

10/11.08.2025

„Oh, was für eine große, bunte Welt!“ summte sie leise.

Lina war nicht irgendeine Fliege. Ihr Bauch glänzte orange wie ein Sonnenuntergang, und überall wuchsen ihr kleine Borsten, fast wie winzige Stacheln. Die anderen Waldbewohner nannten sie deswegen „Igelfliege“.Neugierig flog Lina los und entdeckte bald eine Wiese voller Blumen. Dort traf sie Berti, eine dicke Hummel.

10/11.08.2025

- An einem warmen Sommertag schlüpfte Lina, eine winzige Igelfliege, aus ihrer Puppenhülle im weichen Waldboden. Sie streckte vorsichtig ihre langen Flügel aus und blinzelte in die Sonne.

„Oh, was für eine große, bunte Welt!“ summte sie leise.

Lina war nicht irgendeine Fliege. Ihr Bauch glänzte orange wie ein Sonnenuntergang, und überall wuchsen ihr kleine Borsten, fast wie winzige Stacheln. Die anderen Waldbewohner nannten sie deswegen „Igelfliege“.Neugierig flog Lina los und entdeckte bald eine Wiese voller Blumen. Dort traf sie Berti, eine dicke Hummel.

„Willkommen, kleine Fliegerin!“, brummte Berti freundlich. „Komm, probier mal den Nektar von dieser Distel. Er schmeckt süß wie Honig.“

Lina tunkte ihren Rüssel hinein – mmmh, köstlich!

Am nächsten Tag sah Lina eine Raupe, die langsam an einem Kohlblatt knabberte.

„Hallo, Raupe!“, rief sie. „Was machst du da?“

„Ich frühstücke“, kicherte die Raupe, „denn ich will einmal ein Schmetterling werden!“ Lina freute sich für die Raupe, doch sie wusste: Ihre eigenen Kinder würden in einer Raupe wohnen müssen, um groß zu werden – so war es bei Igelfliegen eben.

Sie summte leise: „Das ist der Kreislauf der Natur. Jeder hat seinen Platz, und wir alle gehören zusammen.“

Im Laufe des Sommers lernte Lina viele Freunde kennen: Libellen am Teich, Schmetterlinge in der Sonne und sogar einen alten Käfer, der Geschichten von längst vergangenen Sommern erzählte. Sie merkte, dass es wichtig war, aufeinander zu achten, egal, ob man summt, brummt, krabbelt oder flattert.

Als der Herbst kam, zog sich Lina an einen geschützten Platz zurück. Sie wusste, dass neue Igelfliegen im nächsten Jahr schlüpfen würden – und dass die Wiese dann wieder voller Leben sein würde.

Und irgendwo zwischen den Grashalmen hörte man noch lange ihr leises Summen:

„Jeder ist wichtig – so, wie er ist.“

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Lina tunkte ihren Rüssel hinein – mmmh, köstlich!

Am nächsten Tag sah Lina eine Raupe, die langsam an einem Kohlblatt knabberte.

„Hallo, Raupe!“, rief sie. „Was machst du da?“

„Ich frühstücke“, kicherte die Raupe, „denn ich will einmal ein Schmetterling werden!“ Lina freute sich für die Raupe, doch sie wusste: Ihre eigenen Kinder würden in einer Raupe wohnen müssen, um groß zu werden – so war es bei Igelfliegen eben.

Sie summte leise: „Das ist der Kreislauf der Natur. Jeder hat seinen Platz, und wir alle gehören zusammen.“

Im Laufe des Sommers lernte Lina viele Freunde kennen: Libellen am Teich, Schmetterlinge in der Sonne und sogar einen alten Käfer, der Geschichten von längst vergangenen Sommern erzählte. Sie merkte, dass es wichtig war, aufeinander zu achten, egal, ob man summt, brummt, krabbelt oder flattert.

Als der Herbst kam, zog sich Lina an einen geschützten Platz zurück. Sie wusste, dass neue Igelfliegen im nächsten Jahr schlüpfen würden – und dass die Wiese dann wieder voller Leben sein würde.

Und irgendwo zwischen den Grashalmen hörte man noch lange ihr leises Summen:

„Jeder ist wichtig – so, wie er ist.“

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Igelfliege (Tachina fera)

Artenschutz in Franken®

Gelbgefleckte Sichelwespe (Ophion obscuratus)

Die Gelbgefleckte Sichelwespe (Ophion obscuratus)

09/10.08.2025

Mit ihrer eleganten Körperform und den gelblichen Zeichnungen gehört sie zu den interessanteren Arten unserer heimischen Insektenwelt. Trotz ihrer auffälligen Erscheinung ist sie relativ unbekannt – zu Unrecht, denn sie erfüllt eine wichtige ökologische Rolle.

09/10.08.2025

- Die Gelbgefleckte Sichelwespe (Ophion obscuratus) ist eine auffällige Vertreterin der Schlupfwespenfamilie (Ichneumonidae).

Mit ihrer eleganten Körperform und den gelblichen Zeichnungen gehört sie zu den interessanteren Arten unserer heimischen Insektenwelt. Trotz ihrer auffälligen Erscheinung ist sie relativ unbekannt – zu Unrecht, denn sie erfüllt eine wichtige ökologische Rolle.

Vorkommen und Lebensraum

Diese Wespenart ist in weiten Teilen Europas verbreitet und kommt auch in Deutschland regelmäßig vor. Man findet sie vor allem in Wäldern, Heckenlandschaften und naturnahen Gärten. Ihre Aktivität fällt in die wärmeren Monate – meist von Frühjahr bis Herbst.

Lebensweise und Ernährung

Die Gelbgefleckte Sichelwespe ist ein sogenannter Parasitoid. Das bedeutet: Die Larve entwickelt sich im Inneren eines Wirts, in diesem Fall meist der Larve eines Nachtfalters (z. B. Eulenfalter). Das Weibchen spürt die Raupen mit erstaunlicher Präzision auf und legt ein Ei in den Wirt ab. Die Sichelwespenlarve ernährt sich von ihrem Wirt und verlässt ihn schließlich zur Verpuppung. So hilft sie dabei, Schmetterlingspopulationen in einem natürlichen Gleichgewicht zu halten.

Ökologische Bedeutung

Auch wenn der Begriff „Parasit“ abschreckend wirken mag, ist die Rolle der Sichelwespe im Ökosystem äußerst positiv:

Sie trägt zur natürlichen Schädlingsregulierung bei und hilft, das ökologische Gleichgewicht zu wahren – ganz ohne chemische Mittel.

Gefährdung und Schutz

Aktuell gilt Ophion obscuratus nicht als gefährdet. Dennoch können intensiver Pestizideinsatz, Lebensraumverlust und nächtliche Lichtverschmutzung ihre Bestände beeinträchtigen. Wer die Art fördern möchte, sollte auf naturnahe Gartengestaltung, nächtliche Dunkelzonen und den Erhalt von Wildpflanzen achten.

Wussten Sie schon?

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Diese Wespenart ist in weiten Teilen Europas verbreitet und kommt auch in Deutschland regelmäßig vor. Man findet sie vor allem in Wäldern, Heckenlandschaften und naturnahen Gärten. Ihre Aktivität fällt in die wärmeren Monate – meist von Frühjahr bis Herbst.

Lebensweise und Ernährung

Die Gelbgefleckte Sichelwespe ist ein sogenannter Parasitoid. Das bedeutet: Die Larve entwickelt sich im Inneren eines Wirts, in diesem Fall meist der Larve eines Nachtfalters (z. B. Eulenfalter). Das Weibchen spürt die Raupen mit erstaunlicher Präzision auf und legt ein Ei in den Wirt ab. Die Sichelwespenlarve ernährt sich von ihrem Wirt und verlässt ihn schließlich zur Verpuppung. So hilft sie dabei, Schmetterlingspopulationen in einem natürlichen Gleichgewicht zu halten.

Ökologische Bedeutung

Auch wenn der Begriff „Parasit“ abschreckend wirken mag, ist die Rolle der Sichelwespe im Ökosystem äußerst positiv:

Sie trägt zur natürlichen Schädlingsregulierung bei und hilft, das ökologische Gleichgewicht zu wahren – ganz ohne chemische Mittel.

Gefährdung und Schutz

Aktuell gilt Ophion obscuratus nicht als gefährdet. Dennoch können intensiver Pestizideinsatz, Lebensraumverlust und nächtliche Lichtverschmutzung ihre Bestände beeinträchtigen. Wer die Art fördern möchte, sollte auf naturnahe Gartengestaltung, nächtliche Dunkelzonen und den Erhalt von Wildpflanzen achten.

Wussten Sie schon?

- Die Weibchen besitzen einen auffälligen Legestachel – dieser wird jedoch nicht zur Verteidigung genutzt.

- Trotz ihres wehrhaften Aussehens sind Sichelwespen völlig harmlos für den Menschen.

- Die langen, sichelförmigen Fühler gaben der Wespe ihren deutschen Namen.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Gelbgefleckte Sichelwespe (Ophion obscuratus) an Blüten des Dills (Anethum graveolens)

Artenschutz in Franken®

Die Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)

Die Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)

08/09.08.2025

Die Blaue Federlibelle, wissenschaftlich Platycnemis pennipes genannt, ist eine auffällige und elegante Vertreterin der Kleinlibellen (Zygoptera). Besonders charakteristisch sind ihre leuchtend hellblauen Färbungen bei den Männchen sowie die auffallend verbreiterten Schienen (Tibien) an den Beinen – daher auch der Name „Federlibelle“.

- Ein filigraner Juwel an unseren Gewässern

08/09.08.2025

Die Blaue Federlibelle, wissenschaftlich Platycnemis pennipes genannt, ist eine auffällige und elegante Vertreterin der Kleinlibellen (Zygoptera). Besonders charakteristisch sind ihre leuchtend hellblauen Färbungen bei den Männchen sowie die auffallend verbreiterten Schienen (Tibien) an den Beinen – daher auch der Name „Federlibelle“.

Die Blaue Federlibelle ist etwa 35 bis 40 Millimeter lang. Die Männchen sind durch ihre himmelblaue Körperfarbe mit schwarzen Zeichnungen leicht zu erkennen. Weibchen zeigen dagegen oft eine hellere, gelblich bis bräunliche Tönung mit schwächerer Zeichnung.

Ein auffälliges Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Libellenarten sind die erweiterten Schienen an den Mittel- und Hinterbeinen – diese wirken fast wie kleine "Fächer" oder "Federblätter", was der Art ihren deutschen Namen gegeben hat. Die Flügel sind durchsichtig und zart geädert, wie bei allen Kleinlibellen.

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Ein auffälliges Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Libellenarten sind die erweiterten Schienen an den Mittel- und Hinterbeinen – diese wirken fast wie kleine "Fächer" oder "Federblätter", was der Art ihren deutschen Namen gegeben hat. Die Flügel sind durchsichtig und zart geädert, wie bei allen Kleinlibellen.

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)

Artenschutz in Franken®

Naturerbe Buchenwälder – Wald.Boden.Vielfalt ...

Naturerbe Buchenwälder

07/08.08.2025

Die Artenvielfalt alter Buchenwälder

Buchenmischwälder beheimaten einen enormen Artenreichtum: von Mikroorganismen über Pflanzen, Pilze, Insekten bis zu den Wirbeltieren – etwa 11.000 unterschiedliche Arten leben hier. Davon ist mindestens ein Drittel speziell auf alte Wälder angewiesen. Und auch für den Wald spielen seine Bewohner eine wichtige Rolle für das Gleichgewicht des Ökosystems. Gemeinsam sorgen sie damit u.a. für die Speicherung von sauberem Wasser und von Kohlendioxid, die Bildung von Humus und die Kühlung der Umgebung.

- Naturerbe Buchenwälder – Wald.Boden.Vielfalt am 27. September 2025 von 10:00 bis 17:30 Uhr in Ebrach im Steigerwald

07/08.08.2025

Die Artenvielfalt alter Buchenwälder

Buchenmischwälder beheimaten einen enormen Artenreichtum: von Mikroorganismen über Pflanzen, Pilze, Insekten bis zu den Wirbeltieren – etwa 11.000 unterschiedliche Arten leben hier. Davon ist mindestens ein Drittel speziell auf alte Wälder angewiesen. Und auch für den Wald spielen seine Bewohner eine wichtige Rolle für das Gleichgewicht des Ökosystems. Gemeinsam sorgen sie damit u.a. für die Speicherung von sauberem Wasser und von Kohlendioxid, die Bildung von Humus und die Kühlung der Umgebung.

Themen & Referenten

Veranstaltungsort

Historikhotel Klosterbräu

Remise, Marktplatz 4

96157 Ebrach

Exkursion

Am Vorabend (26.09.2025) findet von 16:00 bis 19:00 Uhr wie gewohnt eine Exkursion in eines der Naturwaldreservate des Steigerwaldes (NWR Kleinengelein) statt. Bitte bei Anmeldung über den untenstehenden Link angeben. Treffpunkt zur Exkursion um 16:00 Uhr am Parkplatz zum Pfad der Artenvielfalt bei Obersteinbach/Rauhenebrach.

Anmeldung

Die Tagung ist kostenfrei. Die Reise-, Verpflegungs- und evtl. Übernachtungskosten sind von den Teilnehmenden selbst zu tragen.

Bitte melden Sie sich bis zum 21.09.2025 zum Seminar an:

https://helfen.bund-naturschutz.de/naturerbe-buchenwaelder/

Mit besten Grüßen

Ulla Reck, Dr. Janina Deutschmann & Dr. Ralf Straußberger

_____________________________________

Waldreferat

BUND Naturschutz in Bayern e.V.

Landesfachgeschäftsstelle

Bauernfeindstraße 23

90471 Nürnberg

Quelle / Abbldung

Ulla Reck

BUND Naturschutz in Bayern e.V.

Informationsbüro Steigerwald

Brucksteigstr. 21, 96157 Ebrach

Tel: 09553/ 98 90 42

mobil: 0176/ 200 38 523

ulla.reck@bund-naturschutz.de

Öffnungszeiten:

Di – Do von 9 – 17 Uhr

Wir sind zeitweise im Außendienst unterwegs

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

- Richard Mergner, Vorsitzender, BUND Naturschutz in Bayern e. V. - Begrüßung

- Dr. Max Zibold , Universität Bayreuth - Holzbewohnende Pilzarten in alten Buchenmischwäldern

- Prof. Dr. Roman Türk, Universität Salzburg - Flechten als Bioindikatoren für Naturwälder

- Prof. Dr. Stefan Scheu, Universität Göttingen - Die Tierwelt unserer Waldböden: Nahrungsnetze und Einfluss von Waldmanagement

- Ulrich Meßlinger, Freiberuflicher Diplom-Biologe - Amphibien in wilden Wäldern

- Hans Mühle, Insektenkundler/Käferexperte - Käfervielfalt in alten Wäldern – ein Problem oder ein Gewinn?

- Dr. Markus Dietz, Institut für Tierökologie und Naturbildung GmbH - Fledermäuse brauchen Naturwaldstrukturen: Lebensraumansprüche waldbewohnender Fledermausarten

- Dr. Ralf Straußberger, Waldreferent, BUND Naturschutz in Bayern e. V. - Moderation, Résumé & Abschluss

Veranstaltungsort

Historikhotel Klosterbräu

Remise, Marktplatz 4

96157 Ebrach

Exkursion

Am Vorabend (26.09.2025) findet von 16:00 bis 19:00 Uhr wie gewohnt eine Exkursion in eines der Naturwaldreservate des Steigerwaldes (NWR Kleinengelein) statt. Bitte bei Anmeldung über den untenstehenden Link angeben. Treffpunkt zur Exkursion um 16:00 Uhr am Parkplatz zum Pfad der Artenvielfalt bei Obersteinbach/Rauhenebrach.

Anmeldung

Die Tagung ist kostenfrei. Die Reise-, Verpflegungs- und evtl. Übernachtungskosten sind von den Teilnehmenden selbst zu tragen.

Bitte melden Sie sich bis zum 21.09.2025 zum Seminar an:

https://helfen.bund-naturschutz.de/naturerbe-buchenwaelder/

- Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung – Info-Tel: 0176/200 385 23, Mail: ulla.reck@bund-naturschutz.de

Mit besten Grüßen

Ulla Reck, Dr. Janina Deutschmann & Dr. Ralf Straußberger

_____________________________________

Waldreferat

BUND Naturschutz in Bayern e.V.

Landesfachgeschäftsstelle

Bauernfeindstraße 23

90471 Nürnberg

Quelle / Abbldung

Ulla Reck

BUND Naturschutz in Bayern e.V.

Informationsbüro Steigerwald

Brucksteigstr. 21, 96157 Ebrach

Tel: 09553/ 98 90 42

mobil: 0176/ 200 38 523

ulla.reck@bund-naturschutz.de

Öffnungszeiten:

Di – Do von 9 – 17 Uhr

Wir sind zeitweise im Außendienst unterwegs

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

Der Teichfrosch (Pelophylax esculentus) ...

Der Teichfrosch (Pelophylax esculentus) – Lautstarker Bewohner heimischer Gewässer

06/07.08.2025

Als Teil des sogenannten "grünen Frosch-Komplexes" bildet er eine biologische Besonderheit, die sowohl in ökologischer als auch genetischer Hinsicht äußerst bemerkenswert ist. Neben seiner Rolle als akustischer Botschafter heimischer Gewässer trägt er entscheidend zur biologischen Vielfalt unserer Feuchtlebensräume bei.

06/07.08.2025

- Der Teichfrosch ist eine der bekanntesten Amphibienarten Mitteleuropas – nicht zuletzt durch sein weithin hörbares Quaken an warmen Sommerabenden.

Als Teil des sogenannten "grünen Frosch-Komplexes" bildet er eine biologische Besonderheit, die sowohl in ökologischer als auch genetischer Hinsicht äußerst bemerkenswert ist. Neben seiner Rolle als akustischer Botschafter heimischer Gewässer trägt er entscheidend zur biologischen Vielfalt unserer Feuchtlebensräume bei.

Der Teichfrosch ist keine eigenständige Art im klassischen Sinne, sondern ein sogenannter Hybrid aus dem Kleinen Wasserfrosch (Pelophylax lessonae) und dem Seefrosch (Pelophylax ridibundus).

Diese hybride Entstehung macht ihn genetisch einzigartig: In der Natur kommt er oft zusammen mit einem oder beiden Elternarten vor und bildet sogenannte Hybridpopulationen (z. B. L-E- oder E-E-Systeme), in denen Fortpflanzung nur durch ein komplexes Zusammenspiel der beteiligten Genpools möglich ist.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Diese hybride Entstehung macht ihn genetisch einzigartig: In der Natur kommt er oft zusammen mit einem oder beiden Elternarten vor und bildet sogenannte Hybridpopulationen (z. B. L-E- oder E-E-Systeme), in denen Fortpflanzung nur durch ein komplexes Zusammenspiel der beteiligten Genpools möglich ist.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Teichfrosch (Pelophylax esculentus)

Artenschutz in Franken®

Die Gartenkreuzspinne (Araneus diadematus)

Die Gartenkreuzspinne (Araneus diadematus) – Architektin des Spätsommers

05/06.08.2025

Ihr charakteristisches Kreuzmuster auf dem Hinterleib hat ihr nicht nur den Namen eingebracht, sondern macht sie auch für Laien leicht erkennbar. Trotz ihrer auffälligen Erscheinung ist sie völlig harmlos für den Menschen – und spielt eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht.

05/06.08.2025

- Die Gartenkreuzspinne gehört zu den bekanntesten und am weitesten verbreiteten Spinnenarten Mitteleuropas.

Ihr charakteristisches Kreuzmuster auf dem Hinterleib hat ihr nicht nur den Namen eingebracht, sondern macht sie auch für Laien leicht erkennbar. Trotz ihrer auffälligen Erscheinung ist sie völlig harmlos für den Menschen – und spielt eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht.

Die Gartenkreuzspinne ist in nahezu ganz Europa heimisch und kommt von Gärten über Waldränder bis zu Stadtparks in einer Vielzahl von Lebensräumen vor. Sie bevorzugt strukturreiche, vegetationsreiche Umgebungen, in denen sie ihre kunstvollen Netze aufspannen kann.

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Weibchen der Gartenkreuzspinne (Araneus diadematus)

Artenschutz in Franken®

Ambrosia artemisiifolia ...

Ambrosia artemisiifolia – Das Beifußblättrige Traubenkraut

04/05.08.2025

Das Beifußblättrige Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia) ist eine in Mitteleuropa zunehmend verbreitete, invasive Pflanzenart, die ursprünglich aus Nordamerika stammt. Sie gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae) und ist eng verwandt mit bekannten Arten wie Sonnenblume oder Beifuß.

04/05.08.2025

- Ein unscheinbares Gewächs mit gefährlichem Potenzial

Das Beifußblättrige Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia) ist eine in Mitteleuropa zunehmend verbreitete, invasive Pflanzenart, die ursprünglich aus Nordamerika stammt. Sie gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae) und ist eng verwandt mit bekannten Arten wie Sonnenblume oder Beifuß.

Aufgrund ihres hohen allergenen Potenzials und ihrer aggressiven Ausbreitungsfähigkeit stellt sie eine ernste Bedrohung für Umwelt, Landwirtschaft und insbesondere die menschliche Gesundheit dar.

In der Aufnahme von Bernhand Schmalisch

In der Aufnahme von Bernhand Schmalisch

- ... in dieser Jahreszeit (Juli/August) beginnt die starke Allergien auslösende Ambrosia ihre Pollen zu verteilen.

Artenschutz in Franken®

Gebirgsstelze (Motacilla cinerea)

Die Gebirgsstelze (Motacilla cinerea) – Ein eleganter Wasserliebhaber

02/03.08.2025

Ihr lateinischer Name Motacilla cinerea verweist bereits auf das markante grau-gelbe Federkleid. Sie wird häufig auch als "Wasserstelze" bezeichnet, was ihren engen Bezug zu fließenden Gewässern treffend beschreibt.

02/03.08.2025

- Die Gebirgsstelze ist eine schlanke, grazile Vogelart aus der Familie der Stelzen und Pieper (Motacillidae) und gehört zur Gattung der Stelzen (Motacilla).

Ihr lateinischer Name Motacilla cinerea verweist bereits auf das markante grau-gelbe Federkleid. Sie wird häufig auch als "Wasserstelze" bezeichnet, was ihren engen Bezug zu fließenden Gewässern treffend beschreibt.

Aussehen und Merkmale

Die Gebirgsstelze ist etwa 18 bis 20 Zentimeter lang und zählt damit zu den mittelgroßen Stelzenarten. Auffällig sind ihr langer, ständig wippender Schwanz sowie das kontrastreiche Gefieder:

Durch die elegante Körperhaltung und das typische Schwanzwippen wirkt sie äußerst lebendig und dynamisch.

Verbreitung und Lebensraum

Die Gebirgsstelze ist in weiten Teilen Europas, Nordafrikas und Asiens verbreitet. Ihr bevorzugter Lebensraum sind naturnahe, fließende Gewässer – darunter Bäche, Flüsse und Bergbäche, aber auch künstlich angelegte Kanäle oder Mühlgräben, sofern sie eine gewisse Strukturvielfalt bieten. Besonders wichtig sind ...

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

Die Gebirgsstelze ist etwa 18 bis 20 Zentimeter lang und zählt damit zu den mittelgroßen Stelzenarten. Auffällig sind ihr langer, ständig wippender Schwanz sowie das kontrastreiche Gefieder:

- Oberseite: Aschgrau

- Unterseite: Zitronengelb, besonders kräftig im Bereich der Unterschwanzdecken

- Brust und Kehle: Beim Männchen in der Brutzeit deutlich schwarz; beim Weibchen weniger intensiv oder ganz fehlend

- Flügel: Dunkel mit weißen Flügelkanten

- Beine und Schnabel: Dunkelbraun bis schwarz

Durch die elegante Körperhaltung und das typische Schwanzwippen wirkt sie äußerst lebendig und dynamisch.

Verbreitung und Lebensraum

Die Gebirgsstelze ist in weiten Teilen Europas, Nordafrikas und Asiens verbreitet. Ihr bevorzugter Lebensraum sind naturnahe, fließende Gewässer – darunter Bäche, Flüsse und Bergbäche, aber auch künstlich angelegte Kanäle oder Mühlgräben, sofern sie eine gewisse Strukturvielfalt bieten. Besonders wichtig sind ...

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

- Gebirgsstelze (Motacilla cinerea)

Artenschutz in Franken®

Die Kurzstiel-Sandwespe (Podalonia affinis)

Die Kurzstiel-Sandwespe (Podalonia affinis) – Eine faszinierende Jägerin im Verborgenen

01/02.08.2025

Sie gehört zu den Solitärwespen, was bedeutet, dass jedes Weibchen eigenständig für die Versorgung ihres Nachwuchses sorgt – ohne ein staatenbildendes Sozialverhalten wie bei Honigbienen oder Hornissen.

01/02.08.2025

- Die Kurzstiel-Sandwespe, wissenschaftlich Podalonia affinis, ist eine eher unscheinbare, aber ökologisch bedeutende Art aus der Familie der Grabwespen (Sphecidae).

Sie gehört zu den Solitärwespen, was bedeutet, dass jedes Weibchen eigenständig für die Versorgung ihres Nachwuchses sorgt – ohne ein staatenbildendes Sozialverhalten wie bei Honigbienen oder Hornissen.

Merkmale und Lebensraum

Erkennbar ist Podalonia affinis an ihrem relativ kurzen Petiolus, dem „Stiel“, der Brust und Hinterleib verbindet – daher der deutsche Name „Kurzstiel-Sandwespe“. Ihr Körper ist überwiegend schwarz, mit leicht silbriger Behaarung und teils rötlich getönten Hinterleibssegmenten. Die Tiere erreichen eine Körperlänge von etwa 10 bis 15 Millimetern. Bevorzugte Lebensräume dieser Art sind warme, offene und sandige Gebiete mit spärlicher Vegetation – etwa Binnendünen, Trockenrasen, Sandgruben oder Heideflächen. Hier findet die Sandwespe ideale Bedingungen zum Nestbau und zur Jagd.

Lebensweise und Brutpflege

Die Kurzstiel-Sandwespe ist eine spezialisierte Jägerin: Die Weibchen suchen gezielt nach Raupen, insbesondere von Eulenfaltern (Noctuidae), die sie mit einem präzisen Stich lähmen. Die so betäubte Beute wird anschließend in ein selbst gegrabenes Nest im Sand eingetragen. Dort legt das Weibchen ein Ei auf die lebende, aber bewegungsunfähige Raupe. Nach dem Schlüpfen beginnt die Wespenlarve sofort mit der Nahrungsaufnahme – ein raffiniertes Beispiel für instinktive Brutpflege im Tierreich. Ein Weibchen kann mehrere solcher Brutröhren anlegen, die es mit großer Sorgfalt anlegt und verschließt. Die Entwicklung zur erwachsenen Wespe dauert – je nach Witterung – mehrere Wochen. Die adulten Tiere sind meist zwischen Juni und September zu beobachten.

Ökologische Bedeutung

Trotz ihrer Zurückgezogenheit spielt die Kurzstiel-Sandwespe eine wichtige Rolle im ökologischen Gefüge. Als natürlicher Gegenspieler von Schmetterlingsraupen trägt sie zur Regulierung bestimmter Insektenpopulationen bei. Gleichzeitig dient sie Vögeln, Spinnen und anderen Insekten als Nahrungsquelle und ist somit Teil eines vielschichtigen Nahrungsnetzes.

Für den Menschen ungefährlich

Podalonia affinis ist vollkommen friedlich und stellt keinerlei Gefahr für den Menschen dar. Da sie nicht in Gruppen lebt und nur bei der Jagd oder beim Nestbau aktiv ist, begegnet man ihr meist nur mit viel Aufmerksamkeit – oder gar nicht.

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Erkennbar ist Podalonia affinis an ihrem relativ kurzen Petiolus, dem „Stiel“, der Brust und Hinterleib verbindet – daher der deutsche Name „Kurzstiel-Sandwespe“. Ihr Körper ist überwiegend schwarz, mit leicht silbriger Behaarung und teils rötlich getönten Hinterleibssegmenten. Die Tiere erreichen eine Körperlänge von etwa 10 bis 15 Millimetern. Bevorzugte Lebensräume dieser Art sind warme, offene und sandige Gebiete mit spärlicher Vegetation – etwa Binnendünen, Trockenrasen, Sandgruben oder Heideflächen. Hier findet die Sandwespe ideale Bedingungen zum Nestbau und zur Jagd.

Lebensweise und Brutpflege

Die Kurzstiel-Sandwespe ist eine spezialisierte Jägerin: Die Weibchen suchen gezielt nach Raupen, insbesondere von Eulenfaltern (Noctuidae), die sie mit einem präzisen Stich lähmen. Die so betäubte Beute wird anschließend in ein selbst gegrabenes Nest im Sand eingetragen. Dort legt das Weibchen ein Ei auf die lebende, aber bewegungsunfähige Raupe. Nach dem Schlüpfen beginnt die Wespenlarve sofort mit der Nahrungsaufnahme – ein raffiniertes Beispiel für instinktive Brutpflege im Tierreich. Ein Weibchen kann mehrere solcher Brutröhren anlegen, die es mit großer Sorgfalt anlegt und verschließt. Die Entwicklung zur erwachsenen Wespe dauert – je nach Witterung – mehrere Wochen. Die adulten Tiere sind meist zwischen Juni und September zu beobachten.

Ökologische Bedeutung

Trotz ihrer Zurückgezogenheit spielt die Kurzstiel-Sandwespe eine wichtige Rolle im ökologischen Gefüge. Als natürlicher Gegenspieler von Schmetterlingsraupen trägt sie zur Regulierung bestimmter Insektenpopulationen bei. Gleichzeitig dient sie Vögeln, Spinnen und anderen Insekten als Nahrungsquelle und ist somit Teil eines vielschichtigen Nahrungsnetzes.

Für den Menschen ungefährlich

Podalonia affinis ist vollkommen friedlich und stellt keinerlei Gefahr für den Menschen dar. Da sie nicht in Gruppen lebt und nur bei der Jagd oder beim Nestbau aktiv ist, begegnet man ihr meist nur mit viel Aufmerksamkeit – oder gar nicht.

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- ... eine Kurzstiel Sandwespe ... trägt hier eine Raupe in ihre vorher gegrabene Bruthöhle ein ... die Raupe ist größer als die Grabwespe und wird mit Flugsprüngen transportiert ...danach wird diese Röhre kunstvoll verschlossen.Viele Steinchen werden bewegt um diese Grabungen unsichtbar zu machen.

Artenschutz in Franken®

Die Totmulcher

Die Totmulcher

31.07 / 01.08.2025

Auf kommunalen Grundstücken, die ausweislich geltender Grünordnungspläne, Landschaftspflegekonzepte oder Förderkulissen als „ökologisch sensible Flächen“ geführt werden, kommt es in vielen Gemeinden regelmäßig zu schwerwiegenden Eingriffen durch sogenannte Totmulchungen.

Dabei werden mittels schwerem Gerät – meist Schlegelmulchern – sämtliche Vegetationsschichten bis in Bodennähe mechanisch zerkleinert und auf großer Fläche verteilt. Derartige Maßnahmen haben gravierende Folgen für das lokale Ökosystem und werfen zugleich rechtlich erhebliche Fragen auf.

31.07 / 01.08.2025

- Ökologisch unverantwortliche Eingriffe auf kommunalen Flächen – ein juristisch und ökologisch fragwürdiges Vorgehen

Auf kommunalen Grundstücken, die ausweislich geltender Grünordnungspläne, Landschaftspflegekonzepte oder Förderkulissen als „ökologisch sensible Flächen“ geführt werden, kommt es in vielen Gemeinden regelmäßig zu schwerwiegenden Eingriffen durch sogenannte Totmulchungen.

Dabei werden mittels schwerem Gerät – meist Schlegelmulchern – sämtliche Vegetationsschichten bis in Bodennähe mechanisch zerkleinert und auf großer Fläche verteilt. Derartige Maßnahmen haben gravierende Folgen für das lokale Ökosystem und werfen zugleich rechtlich erhebliche Fragen auf.

Ökologische Schäden mit juristischen Implikationen

Das flächendeckende Mulchen zum falschen Zeitpunkt (z. B. während der Hauptbrutzeit oder im Hochsommer) steht im Widerspruch zu den Zielen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), insbesondere:

Kommunale Verantwortung und Vergabepraxis

Besonders kritisch ist, dass diese Eingriffe häufig durch beauftragte Lohnunternehmer im Rahmen von Pflegeverträgen erfolgen – ohne ökologische Begleitung oder genaue Absprachen hinsichtlich Zeitpunkt, Methode und Flächenkulisse. Kommunen tragen hier jedoch eine besondere Verantwortung:

Beispielhafte Auswirkungen des Totmulchens

Forderung: Rechtssicherheit durch ökologische Fachbegleitung

Es braucht dringend einen verbindlichen Rahmen, wie Pflege auf ökologisch relevanten kommunalen Flächen zu erfolgen hat. Dabei sind folgende Punkte zentral:

Fazit:

Totmulchungen auf ökologisch bedeutsamen kommunalen Flächen sind nicht nur Ausdruck einer gravierenden ökologischen Fehleinschätzung – sie können auch gegen geltendes Naturschutzrecht verstoßen. Die kommunale Selbstverwaltung endet dort, wo gesetzlich geschützte Rechtsgüter, wie Artenvielfalt und Lebensräume, systematisch geschädigt werden. Eine grundlegende Neubewertung der Pflegepraxis ist überfällig – zugunsten einer rechtskonformen, ökologisch verantwortlichen und zukunftsorientierten Flächennutzung.

Bildunterschrift:

Das flächendeckende Mulchen zum falschen Zeitpunkt (z. B. während der Hauptbrutzeit oder im Hochsommer) steht im Widerspruch zu den Zielen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), insbesondere:

- § 1 BNatSchG – Ziele des Naturschutzes: Der Schutz der biologischen Vielfalt, der Lebensräume wild lebender Tiere und Pflanzen sowie der dauerhaft leistungsfähigen Naturgüter wird konterkariert, wenn strukturreiche Wiesen, Brachen oder Säume regelmäßig komplett zerstört werden.

- § 39 Abs. 5 BNatSchG – Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen: Diese Vorschrift verbietet unter anderem die „vorsätzliche Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild lebender Tiere“. Das maschinelle Mulchen zur Hauptfortpflanzungszeit kann je nach Fallkonstellation einen rechtswidrigen Eingriff darstellen – insbesondere wenn besonders geschützte Arten betroffen sind.

- § 15 BNatSchG – Eingriffsregelung: Auch kommunale Pflegemaßnahmen können als Eingriffe in Natur und Landschaft gewertet werden, sofern sie das Landschaftsbild erheblich verändern oder die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts beeinträchtigen. In solchen Fällen besteht eine Pflicht zur Vermeidung, zum Ausgleich oder zur Kompensation.

Kommunale Verantwortung und Vergabepraxis

Besonders kritisch ist, dass diese Eingriffe häufig durch beauftragte Lohnunternehmer im Rahmen von Pflegeverträgen erfolgen – ohne ökologische Begleitung oder genaue Absprachen hinsichtlich Zeitpunkt, Methode und Flächenkulisse. Kommunen tragen hier jedoch eine besondere Verantwortung:

- Vertragsgestaltung: Die öffentliche Hand darf keine Leistungen vergeben, deren Ausführung absehbar gegen umwelt- oder naturschutzrechtliche Bestimmungen verstößt oder Zielkonflikte mit bestehenden Schutzkonzepten erzeugt.

- Sorgfaltspflichten: Kommunen müssen vor der Vergabe prüfen, ob die geplanten Maßnahmen im Einklang mit ihren eigenen Satzungen, Pflegeplänen, Biotopverbundkonzepten oder Biodiversitätsstrategien stehen.

- Haftung: Sofern durch diese Maßnahmen geschützte Arten, Lebensstätten oder Habitate beeinträchtigt werden, besteht im Einzelfall auch eine rechtliche Haftung – sowohl verwaltungsrechtlich (z. B. durch Eingriffsregelung) als auch zivilrechtlich (Schadensersatzforderungen durch Umweltverbände im Rahmen des Umweltrechtsbehelfsgesetzes, UmwRG).

Beispielhafte Auswirkungen des Totmulchens

- Dezimierung von Insektenpopulationen (Wildbienen, Schmetterlinge, Käfer)

- Zerstörung von Brutplätzen bodenbrütender Vögel (z. B. Feldlerche)

- Verlust von Rückzugsräumen für Kleinsäuger, Amphibien und Reptilien

- Bodenverdichtung und Humusverlust durch schwere Maschinen

- Förderung invasiver Arten durch Schwächung der Standortvielfalt

Forderung: Rechtssicherheit durch ökologische Fachbegleitung

Es braucht dringend einen verbindlichen Rahmen, wie Pflege auf ökologisch relevanten kommunalen Flächen zu erfolgen hat. Dabei sind folgende Punkte zentral:

- Erstellung und Anwendung kommunaler Pflegekonzepte unter ökologischen Gesichtspunkten

- Fachliche Begleitung von Mulch- und Mähmaßnahmen durch biologisch geschultes Personal

- Schutzzeiträume (insbesondere März bis Oktober) sind zu beachten und einzuhalten

- Umstellung auf selektive, mosaikartige Mahd mit Belassen von Rückzugsstreifen

- Förderung von extensiver Nutzung statt totaler Zerstörung

Fazit:

Totmulchungen auf ökologisch bedeutsamen kommunalen Flächen sind nicht nur Ausdruck einer gravierenden ökologischen Fehleinschätzung – sie können auch gegen geltendes Naturschutzrecht verstoßen. Die kommunale Selbstverwaltung endet dort, wo gesetzlich geschützte Rechtsgüter, wie Artenvielfalt und Lebensräume, systematisch geschädigt werden. Eine grundlegende Neubewertung der Pflegepraxis ist überfällig – zugunsten einer rechtskonformen, ökologisch verantwortlichen und zukunftsorientierten Flächennutzung.

Bildunterschrift:

- Totmulchen im Juli – mitten in der Hauptbrut- und Vegetationszeit: Auf dieser kommunalen Fläche wurde innerhalb weniger Minuten ein artenreicher Lebensraum zerstört. Zahlreiche Insekten, Kleintiere und bodenbrütende Vögel verlieren durch solche Eingriffe ihre Existenzgrundlage.

Artenschutz in Franken®

Stele der Biodiversität® - Oberschwappach

Stele der Biodiversität® - Oberschwappach

30/31.07.2025

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. sowie der Gemeinde Knetzgau, das unabhängig von der Deutschen Postcode Lotterie, der Petra und Matthias Hanft-Stiftung für Tier- und Naturschutz und der Steuerkanzlei Bauerfeind aus München unterstützt wird.

Oberschwappach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

30/31.07.2025

- Grafische Gestaltung abgeschlossen

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. sowie der Gemeinde Knetzgau, das unabhängig von der Deutschen Postcode Lotterie, der Petra und Matthias Hanft-Stiftung für Tier- und Naturschutz und der Steuerkanzlei Bauerfeind aus München unterstützt wird.

Oberschwappach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

In der Aufnahme

- Am 26.07.2025 konnten wir die grafische Gestaltung abschließen.

Artenschutz in Franken®

Unser täglicher Einsatz im praktischen Naturschutz

Für Artenvielfalt und Lebensräume: Unser täglicher Einsatz im praktischen Naturschutz

29/30.07.2025

Genau hier setzt unsere bundesweit tätige Naturschutzinitiative an: mit konkretem Handeln, mit Fachwissen, mit Herzblut. Tag für Tag engagieren wir uns für den praktischen Artenschutz, der über schöne Worte hinausgeht – und direkt dort ansetzt, wo Natur Unterstützung braucht.

Praktischer Artenschutz – was bedeutet das?

29/30.07.2025

- Unsere Natur ist einzigartig – doch sie steht unter Druck. Der Verlust biologischer Vielfalt, das Verschwinden wertvoller Lebensräume und der Rückgang zahlreicher Tier- und Pflanzenarten sind längst Realität.

Genau hier setzt unsere bundesweit tätige Naturschutzinitiative an: mit konkretem Handeln, mit Fachwissen, mit Herzblut. Tag für Tag engagieren wir uns für den praktischen Artenschutz, der über schöne Worte hinausgeht – und direkt dort ansetzt, wo Natur Unterstützung braucht.

Praktischer Artenschutz – was bedeutet das?

Praktischer Artenschutz ist mehr als ein Ideal. Es ist tägliche Arbeit draußen im Gelände: das Anlegen von Gewässern für Amphibien, das Anbringen von Nistkästen für Gebäudebrüter, das Mähen von artenreichen Wiesen zur richtigen Zeit oder die Pflege strukturreicher Hecken und Streuobstwiesen. Es bedeutet auch, invasive Arten zurückzudrängen, gefährdete Populationen zu beobachten und gezielte Schutzmaßnahmen wissenschaftlich zu begleiten. Dabei folgen wir stets dem Grundsatz: Schützen, was schützenswert ist – gemeinsam, wirkungsvoll und langfristig.

Deutschlandweit aktiv – regional verwurzelt

Unsere Initiative ist bundesweit aktiv – von den Küsten bis zu den Mittelgebirgen, von Moorlandschaften bis in städtische Grünzonen. Überall dort, wo Arten verschwinden oder Lebensräume unter Druck geraten, setzen wir gezielt an. Dabei arbeiten wir eng mit lokalen Akteurinnen zusammen: mit Ehrenamtlichen, Schulen, Landwirtinnen, Kommunen und anderen Umweltorganisationen. Denn Naturschutz funktioniert nur im Dialog und durch Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Unsere Schwerpunkte:

Engagement, das wirkt

Unser Ansatz ist lösungsorientiert und praxisnah. Statt auf Symbolpolitik setzen wir auf messbare Wirkung: Wo wir tätig sind, wächst neue Vielfalt. Amphibien wandern wieder, Insekten finden Nahrung, seltene Pflanzen kehren zurück. Dieses Ergebnis verdanken wir nicht zuletzt den zahlreichen Menschen, die sich mit uns für die Natur stark machen – als Ehrenamtliche, Förderer, Projektpartner oder einfach als Naturfreund*innen.

Bildung – für eine nachhaltige Zukunft

Wir verstehen Artenschutz auch als Bildungsauftrag. Deshalb entwickeln wir Programme, Workshops und Lehrmaterialien, die ökologische Zusammenhänge vermitteln und den Wert der Natur erlebbar machen. Gerade junge Menschen gewinnen bei uns einen direkten Zugang zur Natur – und oft auch den Anstoß für langjähriges Engagement im Umweltschutz.

Jeder Beitrag zählt

Ob durch aktive Mitarbeit, das Teilen unseres Anliegens oder die Veränderung im eigenen Alltag: Jeder Beitrag hilft, unsere Natur zu bewahren. Denn Artenschutz geht uns alle an – und beginnt genau dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen.

Unsere Vision ist klar: eine lebendige Landschaft mit Platz für Vielfalt, für Wildnis, für Miteinander. Eine Zukunft, in der auch kommende Generationen eine reiche Natur erleben können.

Artenschutz in Franken®

Deutschlandweit aktiv – regional verwurzelt

Unsere Initiative ist bundesweit aktiv – von den Küsten bis zu den Mittelgebirgen, von Moorlandschaften bis in städtische Grünzonen. Überall dort, wo Arten verschwinden oder Lebensräume unter Druck geraten, setzen wir gezielt an. Dabei arbeiten wir eng mit lokalen Akteurinnen zusammen: mit Ehrenamtlichen, Schulen, Landwirtinnen, Kommunen und anderen Umweltorganisationen. Denn Naturschutz funktioniert nur im Dialog und durch Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Unsere Schwerpunkte:

- Schutz bedrohter Arten: Durch Monitoring, gezielte Maßnahmen und Schutzkonzepte helfen wir gefährdeten Tieren und Pflanzen.

- Pflege und Wiederherstellung von Lebensräumen: Ob Wiesen, Wälder, Feuchtgebiete oder Gewässer – wir schaffen Bedingungen, unter denen die Natur sich erholen kann.

- Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit: Wir bringen Naturwissen in Schulen, Kindergärten und die breite Öffentlichkeit – verständlich, spannend und praxisnah.

- Beteiligung und Ehrenamt: Wir bieten Mitmachangebote für Menschen jeden Alters – von Pflanzaktionen bis zu Biotoppflegeeinsätzen.

- Beratung für Flächennutzende: Wir unterstützen Landwirt*innen, Gemeinden und Unternehmen bei naturverträglicher Bewirtschaftung.

Engagement, das wirkt

Unser Ansatz ist lösungsorientiert und praxisnah. Statt auf Symbolpolitik setzen wir auf messbare Wirkung: Wo wir tätig sind, wächst neue Vielfalt. Amphibien wandern wieder, Insekten finden Nahrung, seltene Pflanzen kehren zurück. Dieses Ergebnis verdanken wir nicht zuletzt den zahlreichen Menschen, die sich mit uns für die Natur stark machen – als Ehrenamtliche, Förderer, Projektpartner oder einfach als Naturfreund*innen.

Bildung – für eine nachhaltige Zukunft

Wir verstehen Artenschutz auch als Bildungsauftrag. Deshalb entwickeln wir Programme, Workshops und Lehrmaterialien, die ökologische Zusammenhänge vermitteln und den Wert der Natur erlebbar machen. Gerade junge Menschen gewinnen bei uns einen direkten Zugang zur Natur – und oft auch den Anstoß für langjähriges Engagement im Umweltschutz.

Jeder Beitrag zählt

Ob durch aktive Mitarbeit, das Teilen unseres Anliegens oder die Veränderung im eigenen Alltag: Jeder Beitrag hilft, unsere Natur zu bewahren. Denn Artenschutz geht uns alle an – und beginnt genau dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen.

Unsere Vision ist klar: eine lebendige Landschaft mit Platz für Vielfalt, für Wildnis, für Miteinander. Eine Zukunft, in der auch kommende Generationen eine reiche Natur erleben können.

Artenschutz in Franken®

Artenschutz in Franken®

... ein unterschätzter Nützling an unserer Wildbienenwand

Die Haus-Feldwespe (Polistes dominula) – ein unterschätzter Nützling an unserer Wildbienenwand

28/29.07.2025

Diese filigrane Wespenart fällt durch ihre schlanke Gestalt, die lange Taille und die kontrastreiche schwarz-gelbe Färbung auf – Merkmale, die sie auf den ersten Blick mit den bekannteren „klassischen“ Wespenarten wie der Deutschen oder der Gemeinen Wespe verbinden lässt. Doch in ihrem Verhalten unterscheidet sich Polistes dominula deutlich: Sie ist weniger aufdringlich, ausgesprochen friedfertig und in vielerlei Hinsicht ein nützlicher Bestandteil unserer heimischen Insektenwelt.

Warum gerade Metall?

28/29.07.2025

- An vielen Wildbienenwänden mit schützender Überdachung, insbesondere bei Konstruktionen mit Metall- oder Blechdach, lässt sich ein interessanter und oft übersehener Gast beobachten: die Haus-Feldwespe (Polistes dominula).

Diese filigrane Wespenart fällt durch ihre schlanke Gestalt, die lange Taille und die kontrastreiche schwarz-gelbe Färbung auf – Merkmale, die sie auf den ersten Blick mit den bekannteren „klassischen“ Wespenarten wie der Deutschen oder der Gemeinen Wespe verbinden lässt. Doch in ihrem Verhalten unterscheidet sich Polistes dominula deutlich: Sie ist weniger aufdringlich, ausgesprochen friedfertig und in vielerlei Hinsicht ein nützlicher Bestandteil unserer heimischen Insektenwelt.

Warum gerade Metall?

Die Haus-Feldwespe zeigt eine bemerkenswerte Vorliebe für glatte, wettergeschützte Oberflächen – insbesondere für solche aus Metall. An überdachten Wildbienenwänden mit Blech- oder Aluminiumdach findet sie ideale Bedingungen: Die metallischen Oberflächen speichern Wärme, bieten Schutz vor Regen und Wind, und sind oft so gelegen, dass sie vor Fressfeinden gut verborgen sind. Diese Kombination macht sie zu einem bevorzugten Standort für den Nestbau.

Ihr Nest besteht aus papierähnlichem Material, das die Wespe aus zerkauten Pflanzenfasern und Speichel selbst herstellt. Die kleinen, offenen Waben werden meist direkt unter dem Überstand des Metalldachs befestigt – gut zugänglich für das Weibchen, aber gleichzeitig geschützt vor Witterungseinflüssen. Solche Nester bleiben oft über Wochen hinweg unbemerkt, da sie klein und unauffällig sind und die Tiere kaum Aggressionsverhalten zeigen.

Friedliche Mitbewohner mit Nutzen

Im Gegensatz zu den bekannten „Kuchentisch-Wespen“ sind Haus-Feldwespen wenig an menschlicher Nahrung interessiert. Sie ernähren sich überwiegend von Nektar und anderen süßen Pflanzensäften, während ihre Larven mit kleinen Insekten und Spinnen gefüttert werden. Auf diese Weise leisten sie einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur natürlichen Schädlingskontrolle in Gärten und naturnahen Flächen.

Für den Menschen sind Polistes dominula in der Regel vollkommen ungefährlich. Selbst in unmittelbarer Nähe ihres Nestes bleiben sie ruhig, solange sie sich nicht bedroht fühlen. Ihre friedliche Art und ihr ökologischer Nutzen machen sie zu einem willkommenen Bewohner an Wildbienenwänden – selbst wenn sie dort ursprünglich nicht gezielt angesiedelt wurden.

Ein Zeichen für Artenvielfalt

Dass sich Haus-Feldwespen an Wildbienenwänden niederlassen, ist nicht etwa ein „Störfall“, sondern vielmehr ein Zeichen dafür, dass diese Strukturen nicht nur Wildbienen, sondern auch anderen nützlichen Insekten wertvollen Lebensraum bieten. Ihre Anwesenheit ist ein gutes Beispiel dafür, wie naturnahe Gestaltung im Garten oder auf öffentlichen Flächen zur Förderung der Artenvielfalt beiträgt.

Wer genau hinsieht, kann die Entwicklung der kleinen Nester über Wochen hinweg beobachten – vom ersten zarten Nestansatz bis zur Aufzucht mehrerer Generationen. Für Naturfreunde und Insekteninteressierte ist das eine einmalige Gelegenheit, das Leben dieser faszinierenden Wespenart aus nächster Nähe zu erleben.

Tipp: Wenn Sie ein Nest der Haus-Feldwespe an Ihrer Wildbienenwand entdecken, lassen Sie es ruhig bestehen – die Tiere ziehen im Herbst von selbst wieder aus, und das Nest wird nicht erneut besiedelt. Eine wertvolle Beobachtung ...

In der Aufnahme

Ihr Nest besteht aus papierähnlichem Material, das die Wespe aus zerkauten Pflanzenfasern und Speichel selbst herstellt. Die kleinen, offenen Waben werden meist direkt unter dem Überstand des Metalldachs befestigt – gut zugänglich für das Weibchen, aber gleichzeitig geschützt vor Witterungseinflüssen. Solche Nester bleiben oft über Wochen hinweg unbemerkt, da sie klein und unauffällig sind und die Tiere kaum Aggressionsverhalten zeigen.

Friedliche Mitbewohner mit Nutzen

Im Gegensatz zu den bekannten „Kuchentisch-Wespen“ sind Haus-Feldwespen wenig an menschlicher Nahrung interessiert. Sie ernähren sich überwiegend von Nektar und anderen süßen Pflanzensäften, während ihre Larven mit kleinen Insekten und Spinnen gefüttert werden. Auf diese Weise leisten sie einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur natürlichen Schädlingskontrolle in Gärten und naturnahen Flächen.

Für den Menschen sind Polistes dominula in der Regel vollkommen ungefährlich. Selbst in unmittelbarer Nähe ihres Nestes bleiben sie ruhig, solange sie sich nicht bedroht fühlen. Ihre friedliche Art und ihr ökologischer Nutzen machen sie zu einem willkommenen Bewohner an Wildbienenwänden – selbst wenn sie dort ursprünglich nicht gezielt angesiedelt wurden.

Ein Zeichen für Artenvielfalt

Dass sich Haus-Feldwespen an Wildbienenwänden niederlassen, ist nicht etwa ein „Störfall“, sondern vielmehr ein Zeichen dafür, dass diese Strukturen nicht nur Wildbienen, sondern auch anderen nützlichen Insekten wertvollen Lebensraum bieten. Ihre Anwesenheit ist ein gutes Beispiel dafür, wie naturnahe Gestaltung im Garten oder auf öffentlichen Flächen zur Förderung der Artenvielfalt beiträgt.

Wer genau hinsieht, kann die Entwicklung der kleinen Nester über Wochen hinweg beobachten – vom ersten zarten Nestansatz bis zur Aufzucht mehrerer Generationen. Für Naturfreunde und Insekteninteressierte ist das eine einmalige Gelegenheit, das Leben dieser faszinierenden Wespenart aus nächster Nähe zu erleben.

Tipp: Wenn Sie ein Nest der Haus-Feldwespe an Ihrer Wildbienenwand entdecken, lassen Sie es ruhig bestehen – die Tiere ziehen im Herbst von selbst wieder aus, und das Nest wird nicht erneut besiedelt. Eine wertvolle Beobachtung ...

In der Aufnahme

- Hier ist eine Haus-Feldwespe (Polistes dominula) dabei, ihr kleines Nest direkt unter dem Dach einer Wildbienenwand zu errichten. Deutlich zu erkennen sind die filigranen Wabenstrukturen, die sie aus zerkauten Pflanzenfasern formt und sorgfältig am Metall befestigt. Die geschützte Lage unter dem Überstand bietet ideale Bedingungen für die Brutpflege – ein spannender Einblick in das natürliche Verhalten dieser friedlichen und nützlichen Wespenart.

Artenschutz in Franken®

Unterwasser-Schottergärten ...

Unterwasser-Schottergärten – Wenn Fischteiche zu ökologischen Problemzonen werden

27/28.07.2025