Die Waldeidechse – ein kleines Wunder der Anpassung

Die Waldeidechse – ein kleines Wunder der Anpassung

13/14.09.2025

Der Tau glitzert noch auf den Gräsern, und ein leichter Nebel liegt über der Wiese. Plötzlich raschelt es im Gras: Eine kleine Eidechse kriecht hervor und bleibt bewegungslos auf einem Stein liegen.

Langsam richtet sie den Kopf, breitet ihren Körper aus und genießt die ersten wärmenden Sonnenstrahlen. Diese Szene wiederholt sich Tag für Tag, doch nur wer geduldig und aufmerksam ist, wird Zeuge davon. Die Waldeidechse ist keine laute oder auffällige Erscheinung – sie lebt still und verborgen, und doch erzählt sie viel über die Anpassungsfähigkeit der Natur.

13/14.09.2025

- Es ist ein kühler Sommermorgen in den Alpen.

Der Tau glitzert noch auf den Gräsern, und ein leichter Nebel liegt über der Wiese. Plötzlich raschelt es im Gras: Eine kleine Eidechse kriecht hervor und bleibt bewegungslos auf einem Stein liegen.

Langsam richtet sie den Kopf, breitet ihren Körper aus und genießt die ersten wärmenden Sonnenstrahlen. Diese Szene wiederholt sich Tag für Tag, doch nur wer geduldig und aufmerksam ist, wird Zeuge davon. Die Waldeidechse ist keine laute oder auffällige Erscheinung – sie lebt still und verborgen, und doch erzählt sie viel über die Anpassungsfähigkeit der Natur.

Artbeschreibung

Die Waldeidechse (Lacerta vivipara, heute meist Zootoca vivipara) gehört zur Familie der Echten Eidechsen (Lacertidae). Sie ist eine der am weitesten verbreiteten Reptilienarten Europas und reicht von Frankreich über Skandinavien bis weit nach Asien hinein.

Besonderheit: Die Waldeidechse ist eines der wenigen Reptilien Europas, das lebendgebärend ist – die Eier entwickeln sich im Körper der Mutter, und sie bringt vollständig entwickelte Jungtiere zur Welt.

In der Aufnahme von Johannes Rother

Die Waldeidechse (Lacerta vivipara, heute meist Zootoca vivipara) gehört zur Familie der Echten Eidechsen (Lacertidae). Sie ist eine der am weitesten verbreiteten Reptilienarten Europas und reicht von Frankreich über Skandinavien bis weit nach Asien hinein.

- Körpergröße: Bis 18 cm, wovon etwa die Hälfte auf den Schwanz entfällt.

- Färbung: Braun, grau oder olivgrün; oft mit dunklen Punkten oder Streifen. Manche Männchen zeigen zur Paarungszeit rötliche Färbungen an Kehle oder Bauch.

- Geschlechtsunterschiede: Weibchen sind meist etwas größer und besitzen oft einen hellen Rückenstreifen.

Besonderheit: Die Waldeidechse ist eines der wenigen Reptilien Europas, das lebendgebärend ist – die Eier entwickeln sich im Körper der Mutter, und sie bringt vollständig entwickelte Jungtiere zur Welt.

In der Aufnahme von Johannes Rother

- Waldeidechse ( Lacerta vivipara )

Artenschutz in Franken®

Saurier-Überreste im Steigerwald entdeckt: CT-Scans enthüllen zehn ...

Saurier-Überreste im Steigerwald entdeckt: CT-Scans enthüllen zehn im Gestein eingeschlossene Schädel

12/13.09.2025

Eine Sensation verbargen riesige Sandsteinbrocken aus dem Steigerwald – beim Durchleuchten mit einem speziellen 3D-Computertomographen wurden darin zehn versteinerte, 230 Millionen Jahre alte Saurierschädel entdeckt.

Dies erklärte Roland Eichhorn, Leiter des Geologischen Dienstes am Bayerischen Landesamt für Umwelt nach Abschluss der Röntgenanalyse am Fraunhofer-Institut in Fürth: „Vor vier Jahren haben wir in einem Sandsteinbruch bei Rauhenebrach den versteinerten, mit Zähnen bestückten Unterkiefer eines Riesenlurchs geborgen. Bei der Nachsuche wurden weitere Sandsteinbrocken entdeckt, in denen wir auch Schädelfragmente vermuteten. Dies hat sich nun dank modernster Röntgentechnik bewahrheitet.“

12/13.09.2025

- Massensterben krokodilähnlicher Riesenlurche vor 230 Millionen Jahren gibt Rätsel auf: Fund mit zwei verschiedenen Lauerjägern ist einmalig in Europa

Eine Sensation verbargen riesige Sandsteinbrocken aus dem Steigerwald – beim Durchleuchten mit einem speziellen 3D-Computertomographen wurden darin zehn versteinerte, 230 Millionen Jahre alte Saurierschädel entdeckt.

Dies erklärte Roland Eichhorn, Leiter des Geologischen Dienstes am Bayerischen Landesamt für Umwelt nach Abschluss der Röntgenanalyse am Fraunhofer-Institut in Fürth: „Vor vier Jahren haben wir in einem Sandsteinbruch bei Rauhenebrach den versteinerten, mit Zähnen bestückten Unterkiefer eines Riesenlurchs geborgen. Bei der Nachsuche wurden weitere Sandsteinbrocken entdeckt, in denen wir auch Schädelfragmente vermuteten. Dies hat sich nun dank modernster Röntgentechnik bewahrheitet.“

Gleich zehn krokodilähnliche Schädel sind in den Sandsteinbrocken verborgen, die von zwei verschiedenen Saurierarten stammen: Cycloto- und Metoposaurier. Diese ähneln Krokodilen, sind aber fleischfressende Riesenlurche. Ihr Kiefer ist mehr als einen halben Meter lang und mit einer Reihe von spitzen Zähnen bestückt. Die Schädel wurden offenbar durch starke Regengüsse aus einem schlammigen Tümpel in den heutigen Fundort eines sandigen Flussbetts geschwemmt.

Die Todesumstände bleiben Eichhorn zufolge allerdings rätselhaft: In der Triaszeit lauerten offenbar mindestens zwei Arten von Riesenlurchen in Tümpeln auf Beute, ähnlich wie heute Alligatoren und Krokodile etwa in den Everglades in Florida. Möglicherweise haben sie sich bei einer Trockenzeit in einem Tümpel konzentriert. Als dieser dann aufgrund einer Dürrephase ganz austrocknete, könnten alle gemeinsam verendet sein. Der Überraschungsfund stellt ein weiteres Puzzleteil dar, um einen Blick zurück in die prähistorische Fauna im Steigerwald zu ermöglichen.

Weitere Informationen:

https://www.lfu.bayern.de/geologie/zentrales_geoarchiv/schaetze/cyclotosaurus/index.htm

In der Aufnahme von Quelle: LfU

Quelle

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Pressestelle

Bürgermeister-Ulrich-Straße 160

86179 Augsburg

Stand

26.08.2025

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Die Todesumstände bleiben Eichhorn zufolge allerdings rätselhaft: In der Triaszeit lauerten offenbar mindestens zwei Arten von Riesenlurchen in Tümpeln auf Beute, ähnlich wie heute Alligatoren und Krokodile etwa in den Everglades in Florida. Möglicherweise haben sie sich bei einer Trockenzeit in einem Tümpel konzentriert. Als dieser dann aufgrund einer Dürrephase ganz austrocknete, könnten alle gemeinsam verendet sein. Der Überraschungsfund stellt ein weiteres Puzzleteil dar, um einen Blick zurück in die prähistorische Fauna im Steigerwald zu ermöglichen.

Weitere Informationen:

https://www.lfu.bayern.de/geologie/zentrales_geoarchiv/schaetze/cyclotosaurus/index.htm

In der Aufnahme von Quelle: LfU

- Regional-Geologe Dr. Sebastian Specht vom Landesamt für Umwelt zeigt auf den Schädel eines Riesenlurches, der im Sandsteinbrocken erkennbar ist

Quelle

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Pressestelle

Bürgermeister-Ulrich-Straße 160

86179 Augsburg

Stand

26.08.2025

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

Die Spalten-Wollbiene – ein verborgenes Leben zwischen Stein und Blüte

Die Spalten-Wollbiene – ein verborgenes Leben zwischen Stein und Blüte

11/12.09.2025

Zwischen den Steinen summt es leise – nicht die allgegenwärtige Honigbiene, sondern eine kleine, auffällig gezeichnete Wildbiene huscht geschäftig von Blüte zu Blüte. Sie verschwindet kurz darauf in einer schmalen Felsspalte, in der sie ihr Nest anlegt. Es handelt sich um die Spalten-Wollbiene (Anthidium oblongatum), eine wenig bekannte, aber faszinierende Vertreterin unserer heimischen Wildbienenwelt.

11/12.09.2025

- An einem warmen Sommertag wandert ein Spaziergänger durch ein altes Trockenmauerwerk.

Zwischen den Steinen summt es leise – nicht die allgegenwärtige Honigbiene, sondern eine kleine, auffällig gezeichnete Wildbiene huscht geschäftig von Blüte zu Blüte. Sie verschwindet kurz darauf in einer schmalen Felsspalte, in der sie ihr Nest anlegt. Es handelt sich um die Spalten-Wollbiene (Anthidium oblongatum), eine wenig bekannte, aber faszinierende Vertreterin unserer heimischen Wildbienenwelt.

Artbeschreibung

Die Spalten-Wollbiene gehört zur Familie der Megachilidae, also den Mauer- und Scherenbienenverwandten. Sie fällt durch ihren gedrungenen, etwa 8–12 mm langen Körper auf. Das Grundkleid ist dunkelbraun bis schwarz, dazu treten auffällige gelbe Bänder auf den Tergiten (Rückensegmenten des Hinterleibs). Diese Zeichnung kann an Wespen erinnern, dient aber rein der optischen Abschreckung und hat nichts mit Wehrhaftigkeit zu tun.

Charakteristisch für Wollbienen ist ihr Verhalten beim Nestbau: Die Weibchen sammeln Pflanzenhaare („Wolle“) von filzigen Blättern, zum Beispiel von Königskerzen, Ziesten oder Wollziest. Mit dem Kiefer reißen sie kleine Büschel heraus und formen daraus wattige Kügelchen, die sie in die Bruthöhle tragen. Bei Anthidium oblongatum liegen diese Nester bevorzugt in schmalen Ritzen von Felsen, Mauern oder Betonspalten – daher der deutsche Name „Felsspalten-Wollbiene“.

Die Brutzellen werden mit Pollen und Nektar aus verschiedenen Blüten versorgt. Besonders häufig besucht die Art Lippenblütler wie Ziest, Salbei oder Dost, doch auch Korbblütler und andere Sommerblumen werden genutzt. Nach der Eiablage verschließt das Weibchen die Zelle mit einer Schicht aus Pflanzenwolle. Die Larve entwickelt sich in dieser schützenden Kammer, verpuppt sich und überwintert schließlich als Ruhelarve. Die neue Generation schlüpft dann im nächsten Sommer.

Männchen lassen sich durch ihre kräftigen Dornen am Hinterleibsende erkennen. Sie sind sehr territorial und bewachen energisch blütenreiche Bereiche, um Weibchen anzulocken und Konkurrenten zu vertreiben. Dabei kommt es zu rasanten Luftkämpfen zwischen den Männchen.

Gefährdung und Ausblick in die Zukunft

Die Spalten-Wollbiene gilt in Mitteleuropa vielerorts als selten. Hauptursachen sind der Verlust geeigneter Nistplätze und das Verschwinden ihrer bevorzugten Pollenpflanzen. Moderne Bauweisen mit glatten Fassaden und versiegelte Flächen bieten kaum noch Ritzen und Spalten. Auch die intensive Landwirtschaft und der Einsatz von Pestiziden verringern das Nahrungsangebot.

Der Klimawandel wirkt ambivalent: Wärmere Sommer könnten zunächst eine Ausbreitung in nördlichere Regionen begünstigen. Gleichzeitig führen zunehmende Trockenheit, Hitzestress und Verschiebungen der Blühzeiten zu Unsicherheiten in der Versorgung mit Pollen und Nektar. Wenn Pflanzen und Bienen zeitlich nicht mehr „aufeinander abgestimmt“ sind, kann das die Fortpflanzung erheblich beeinträchtigen.

Für die Zukunft wird entscheidend sein, ob wir Lebensräume für spezialisierte Arten wie die Spalten-Wollbiene sichern können. Strukturelemente wie Trockenmauern, naturbelassene Gärten mit filzhaarigen Stauden und das Zulassen kleiner Ritzen an Gebäuden können viel bewirken. In Kombination mit einer vielfältigen Blütenlandschaft können solche Maßnahmen die Chancen erhöhen, dass Anthidium oblongatum auch in kommenden Jahrzehnten zwischen Steinen und Blüten summt.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Die Spalten-Wollbiene gehört zur Familie der Megachilidae, also den Mauer- und Scherenbienenverwandten. Sie fällt durch ihren gedrungenen, etwa 8–12 mm langen Körper auf. Das Grundkleid ist dunkelbraun bis schwarz, dazu treten auffällige gelbe Bänder auf den Tergiten (Rückensegmenten des Hinterleibs). Diese Zeichnung kann an Wespen erinnern, dient aber rein der optischen Abschreckung und hat nichts mit Wehrhaftigkeit zu tun.

Charakteristisch für Wollbienen ist ihr Verhalten beim Nestbau: Die Weibchen sammeln Pflanzenhaare („Wolle“) von filzigen Blättern, zum Beispiel von Königskerzen, Ziesten oder Wollziest. Mit dem Kiefer reißen sie kleine Büschel heraus und formen daraus wattige Kügelchen, die sie in die Bruthöhle tragen. Bei Anthidium oblongatum liegen diese Nester bevorzugt in schmalen Ritzen von Felsen, Mauern oder Betonspalten – daher der deutsche Name „Felsspalten-Wollbiene“.

Die Brutzellen werden mit Pollen und Nektar aus verschiedenen Blüten versorgt. Besonders häufig besucht die Art Lippenblütler wie Ziest, Salbei oder Dost, doch auch Korbblütler und andere Sommerblumen werden genutzt. Nach der Eiablage verschließt das Weibchen die Zelle mit einer Schicht aus Pflanzenwolle. Die Larve entwickelt sich in dieser schützenden Kammer, verpuppt sich und überwintert schließlich als Ruhelarve. Die neue Generation schlüpft dann im nächsten Sommer.

Männchen lassen sich durch ihre kräftigen Dornen am Hinterleibsende erkennen. Sie sind sehr territorial und bewachen energisch blütenreiche Bereiche, um Weibchen anzulocken und Konkurrenten zu vertreiben. Dabei kommt es zu rasanten Luftkämpfen zwischen den Männchen.

Gefährdung und Ausblick in die Zukunft

Die Spalten-Wollbiene gilt in Mitteleuropa vielerorts als selten. Hauptursachen sind der Verlust geeigneter Nistplätze und das Verschwinden ihrer bevorzugten Pollenpflanzen. Moderne Bauweisen mit glatten Fassaden und versiegelte Flächen bieten kaum noch Ritzen und Spalten. Auch die intensive Landwirtschaft und der Einsatz von Pestiziden verringern das Nahrungsangebot.

Der Klimawandel wirkt ambivalent: Wärmere Sommer könnten zunächst eine Ausbreitung in nördlichere Regionen begünstigen. Gleichzeitig führen zunehmende Trockenheit, Hitzestress und Verschiebungen der Blühzeiten zu Unsicherheiten in der Versorgung mit Pollen und Nektar. Wenn Pflanzen und Bienen zeitlich nicht mehr „aufeinander abgestimmt“ sind, kann das die Fortpflanzung erheblich beeinträchtigen.

Für die Zukunft wird entscheidend sein, ob wir Lebensräume für spezialisierte Arten wie die Spalten-Wollbiene sichern können. Strukturelemente wie Trockenmauern, naturbelassene Gärten mit filzhaarigen Stauden und das Zulassen kleiner Ritzen an Gebäuden können viel bewirken. In Kombination mit einer vielfältigen Blütenlandschaft können solche Maßnahmen die Chancen erhöhen, dass Anthidium oblongatum auch in kommenden Jahrzehnten zwischen Steinen und Blüten summt.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Spalten-Wollbiene

Artenschutz in Franken®

Das Europäische Mufflon (Ovis gmelini musimon)

Das Europäische Mufflon – Wildschaf mit wechselvoller Geschichte

10/11.09.2025

Der Nebel hängt noch schwer zwischen den Kiefern, als eine kleine Herde dunkler Silhouetten lautlos den Hang hinaufzieht. Vorne schreitet ein kräftiger Widder, sein imposantes, gedrehtes Hornpaar fängt das erste Sonnenlicht ein.

Wer dieses Schauspiel erlebt, wähnt sich fast in einer wilden Bergwelt – und doch handelt es sich nicht um ein Relikt der Urzeit, sondern um das Mufflon, ein Tier, das von Menschenhand nach Mitteleuropa gebracht wurde und seitdem hier seinen Platz sucht.

10/11.09.2025

- Es ist ein kühler Morgen im Mittelgebirge.

Der Nebel hängt noch schwer zwischen den Kiefern, als eine kleine Herde dunkler Silhouetten lautlos den Hang hinaufzieht. Vorne schreitet ein kräftiger Widder, sein imposantes, gedrehtes Hornpaar fängt das erste Sonnenlicht ein.

Wer dieses Schauspiel erlebt, wähnt sich fast in einer wilden Bergwelt – und doch handelt es sich nicht um ein Relikt der Urzeit, sondern um das Mufflon, ein Tier, das von Menschenhand nach Mitteleuropa gebracht wurde und seitdem hier seinen Platz sucht.

Artbeschreibung

Das Europäische Mufflon (Ovis gmelini musimon) gilt als Stammform des Hausschafs und gehört zur Familie der Hornträger (Bovidae). Ursprünglich stammt es von den Mittelmeerinseln Korsika und Sardinien, wo es seit Jahrtausenden lebt. In Mitteleuropa wurde es im 18. und 19. Jahrhundert in Jagdgattern und später in freier Wildbahn angesiedelt.

Merkmale:

Lebensweise:

Mufflons sind tagaktive Herdentiere. Schafe und Lämmer leben in Muttergruppen, während die Widder eigene Verbände bilden und sich zur Paarungszeit, der sogenannten Brunft im Herbst, den Schafgruppen anschließen. Als Wiederkäuer ernähren sie sich von Gräsern, Kräutern, jungen Trieben und Baumrinde.

Das Mufflon in Deutschland – Perspektiven und Herausforderungen

Heute lebt das Mufflon in Deutschland vor allem in Mittelgebirgen wie der Eifel, im Harz, im Thüringer Wald oder in Teilen Bayerns. Doch seine Zukunft ist nicht selbstverständlich – es gibt Chancen, aber auch Probleme:

Positive Aspekte:

Herausforderungen:

Perspektiven:

Langfristig wird sich zeigen, ob das Mufflon in Deutschland eine stabile Nische findet oder ob es durch Prädation und jagdliche Regulierung weiter zurückgeht. In einigen Regionen könnte es als Symboltier für naturnahe, offene Waldlandschaften bewahrt werden, wenn Schutz- und Pflegekonzepte greifen. Gleichzeitig bleibt die Debatte bestehen, ob es als Neozoon (eingebürgerte Art) aktiv gefördert oder eher geduldet werden soll.

Fazit

Das Europäische Mufflon ist ein Tier mit doppelter Geschichte: einerseits Relikt aus der Frühzeit der Schafdomestikation, andererseits kulturgeprägter Neubürger in Mitteleuropa. Für Deutschland ist es weder reines Wildtier noch reine Zuchtform – sondern ein Grenzgänger, der unsere Kulturlandschaften bereichert, aber auch Fragen nach seiner Zukunft aufwirft.

In der Aufnahme von Johannes Rother

Das Europäische Mufflon (Ovis gmelini musimon) gilt als Stammform des Hausschafs und gehört zur Familie der Hornträger (Bovidae). Ursprünglich stammt es von den Mittelmeerinseln Korsika und Sardinien, wo es seit Jahrtausenden lebt. In Mitteleuropa wurde es im 18. und 19. Jahrhundert in Jagdgattern und später in freier Wildbahn angesiedelt.

Merkmale:

- Schulterhöhe: ca. 65–75 cm

- Gewicht: 25–50 kg, Widder deutlich schwerer als Schafe

- Fell: im Sommer rötlichbraun, im Winter dunkler; Widder mit typischem „Sattel“ aus heller Behaarung

- Hörner: Widder tragen imposante, schneckenförmig gedrehte Hörner, die bis zu 80 cm lang werden können; weibliche Tiere sind meist hornlos oder tragen nur kleine Hörnchen

Lebensweise:

Mufflons sind tagaktive Herdentiere. Schafe und Lämmer leben in Muttergruppen, während die Widder eigene Verbände bilden und sich zur Paarungszeit, der sogenannten Brunft im Herbst, den Schafgruppen anschließen. Als Wiederkäuer ernähren sie sich von Gräsern, Kräutern, jungen Trieben und Baumrinde.

Das Mufflon in Deutschland – Perspektiven und Herausforderungen

Heute lebt das Mufflon in Deutschland vor allem in Mittelgebirgen wie der Eifel, im Harz, im Thüringer Wald oder in Teilen Bayerns. Doch seine Zukunft ist nicht selbstverständlich – es gibt Chancen, aber auch Probleme:

Positive Aspekte:

- Das Mufflon gilt als Bereicherung der heimischen Wildfauna und ist bei Naturfreunden und Jägern gleichermaßen beliebt.

- Seine Anpassungsfähigkeit ermöglicht es ihm, in verschiedenen Landschaften zu überleben, von offenen Wäldern bis zu felsigen Hängen.

Herausforderungen:

- Als nicht ursprünglich heimische Art wird es teilweise kritisch gesehen, da es mit anderen Wildtieren wie Reh- oder Rotwild in Nahrungskonkurrenz stehen kann.

- Mufflons sind empfindlich gegenüber strengen Wintern, da sie keinen so dichten Winterpelz wie echte Alpenbewohner entwickeln.

- Der Wolf als Rückkehrer stellt eine neue Herausforderung dar: Mufflons haben in vielen Regionen kaum wirksame Fluchtstrategien gegen große Beutegreifer, was ihre Bestände lokal stark dezimieren kann.

Perspektiven:

Langfristig wird sich zeigen, ob das Mufflon in Deutschland eine stabile Nische findet oder ob es durch Prädation und jagdliche Regulierung weiter zurückgeht. In einigen Regionen könnte es als Symboltier für naturnahe, offene Waldlandschaften bewahrt werden, wenn Schutz- und Pflegekonzepte greifen. Gleichzeitig bleibt die Debatte bestehen, ob es als Neozoon (eingebürgerte Art) aktiv gefördert oder eher geduldet werden soll.

Fazit

Das Europäische Mufflon ist ein Tier mit doppelter Geschichte: einerseits Relikt aus der Frühzeit der Schafdomestikation, andererseits kulturgeprägter Neubürger in Mitteleuropa. Für Deutschland ist es weder reines Wildtier noch reine Zuchtform – sondern ein Grenzgänger, der unsere Kulturlandschaften bereichert, aber auch Fragen nach seiner Zukunft aufwirft.

In der Aufnahme von Johannes Rother

- Europäisches Mufflon (Ovis gmelini musimon) ... hier ein Widdder.

Artenschutz in Franken®

Ökologische Kollateralschäden: Mulchen als Symptom industrieller Bewirtschaftung

Ökologische Kollateralschäden: Mulchen als Symptom industrieller Bewirtschaftung

09/10.09.2025

Im Vordergrund steht die Optimierung von Produktionsketten, während die Funktion von Landschaften als Biodiversitätsreservoir, Trittsteinbiotop oder ökologische Pufferzone in den Hintergrund tritt.

Ein besonders augenfälliges Beispiel für diese Entwicklung ist das Mulchen von Wegeseitenstreifen, Waldrändern und Flurwegen. Was in der Verwaltungssprache als „Pflegeeingriff“ deklariert wird, bedeutet in der ökologischen Realität eine großflächige Habitatzerstörung.

09/10.09.2025

- Die Parallelen zwischen industrieller Landwirtschaft und forstlicher Intensivwirtschaft sind in vielen Punkten deutlich: Beide Systeme folgen einer ökonomisierten Flächenlogik, die sich durch Rationalisierung, Mechanisierung und Homogenisierung auszeichnet.

Im Vordergrund steht die Optimierung von Produktionsketten, während die Funktion von Landschaften als Biodiversitätsreservoir, Trittsteinbiotop oder ökologische Pufferzone in den Hintergrund tritt.

Ein besonders augenfälliges Beispiel für diese Entwicklung ist das Mulchen von Wegeseitenstreifen, Waldrändern und Flurwegen. Was in der Verwaltungssprache als „Pflegeeingriff“ deklariert wird, bedeutet in der ökologischen Realität eine großflächige Habitatzerstörung.

Ökologische Folgen des Mulchens

Eliminierung der Sukzession

Wegeseitenstreifen sind natürliche Entwicklungsräume, in denen sich über die Jahre artenreiche Pflanzengesellschaften etablieren können – von Pionierarten bis hin zu Halbsträuchern. Durch regelmäßiges Mulchen wird diese Sukzession unterbunden, und die Vegetation verbleibt dauerhaft in einem gestörten, artenarmen Frühstadium.

Verlust von Saumbiotopen

Übergangszonen zwischen Wald, Acker oder Wiese und Wegen sind klassische Saumbiotope. Sie gelten als Hotspots der Biodiversität, da sie Strukturen wie Altgrasbestände, Krautsäume und Blühpflanzen bieten. Das Mulchen vernichtet diese Zonen und reduziert damit die Habitatheterogenität der Landschaft.

Auslöschung trophischer Netzwerke

Mit den Pflanzen verschwinden auch die Bestäuberinsekten (Wildbienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen), die auf die Blühpflanzen angewiesen sind. Ihre Abnahme zieht eine Kaskade nach sich: weniger Nahrung für Vögel, Reptilien und Kleinsäuger, was letztlich zu einem Zusammenbruch lokaler trophischer Netzwerke führt.

Biomasse- und Nährstoffverluste

Durch das permanente Zerkleinern und Zersetzen der Biomasse entsteht eine gleichförmige, humusarme Schicht. Nährstoffdynamiken werden gestört, Böden verarmen und die Ansiedlung spezialisierter Pflanzenarten wird verhindert.

Fragmentierung ökologischer Korridore

Wegeseitenstreifen fungieren als Biotopverbundachsen. Werden sie regelmäßig zerstört, bricht die Konnektivität zwischen einzelnen Populationen zusammen. Seltene Arten verlieren damit ihre Möglichkeit zum genetischen Austausch.

Parallelen zur intensiven Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Das Mulchen zeigt exemplarisch, wie ähnlich sich landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Intensivstrategien sind:

Perspektiven für die Zukunft

Um die negativen Effekte abzumildern, braucht es ein ökologisches Pflegekonzept, das Wegeseitenstreifen und Waldränder nicht als „Restflächen“, sondern als wertvolle Strukturen im Biotopverbundsystem anerkennt. Mögliche Ansätze:

In der Aufnahme

Eliminierung der Sukzession

Wegeseitenstreifen sind natürliche Entwicklungsräume, in denen sich über die Jahre artenreiche Pflanzengesellschaften etablieren können – von Pionierarten bis hin zu Halbsträuchern. Durch regelmäßiges Mulchen wird diese Sukzession unterbunden, und die Vegetation verbleibt dauerhaft in einem gestörten, artenarmen Frühstadium.

Verlust von Saumbiotopen

Übergangszonen zwischen Wald, Acker oder Wiese und Wegen sind klassische Saumbiotope. Sie gelten als Hotspots der Biodiversität, da sie Strukturen wie Altgrasbestände, Krautsäume und Blühpflanzen bieten. Das Mulchen vernichtet diese Zonen und reduziert damit die Habitatheterogenität der Landschaft.

Auslöschung trophischer Netzwerke

Mit den Pflanzen verschwinden auch die Bestäuberinsekten (Wildbienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen), die auf die Blühpflanzen angewiesen sind. Ihre Abnahme zieht eine Kaskade nach sich: weniger Nahrung für Vögel, Reptilien und Kleinsäuger, was letztlich zu einem Zusammenbruch lokaler trophischer Netzwerke führt.

Biomasse- und Nährstoffverluste

Durch das permanente Zerkleinern und Zersetzen der Biomasse entsteht eine gleichförmige, humusarme Schicht. Nährstoffdynamiken werden gestört, Böden verarmen und die Ansiedlung spezialisierter Pflanzenarten wird verhindert.

Fragmentierung ökologischer Korridore

Wegeseitenstreifen fungieren als Biotopverbundachsen. Werden sie regelmäßig zerstört, bricht die Konnektivität zwischen einzelnen Populationen zusammen. Seltene Arten verlieren damit ihre Möglichkeit zum genetischen Austausch.

Parallelen zur intensiven Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Das Mulchen zeigt exemplarisch, wie ähnlich sich landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Intensivstrategien sind:

- Landwirtschaft: Monokulturen, Pestizideinsatz, Überdüngung und mechanische Pflege reduzieren die Agrobiodiversität.

- Forstwirtschaft: Fichten- oder Kiefernmonokulturen, Kahlschlagflächen und begradigte Waldwege schaffen ein analoges Bild der Vereinheitlichung.

- Gemeinsamer Nenner: Die Landschaft wird auf Produktionsräume reduziert, und die ökologischen Funktionen treten in den Hintergrund.

Perspektiven für die Zukunft

Um die negativen Effekte abzumildern, braucht es ein ökologisches Pflegekonzept, das Wegeseitenstreifen und Waldränder nicht als „Restflächen“, sondern als wertvolle Strukturen im Biotopverbundsystem anerkennt. Mögliche Ansätze:

- Pflegeintervalle strecken: seltener mulchen, um Blühzyklen und Habitatbildung zu ermöglichen.

- Sicherheitsorientierte Pflege differenzieren: Nur dort mulchen, wo die Verkehrssicherheit es erfordert.

- Förderung von Saumgesellschaften: gezielte Ansaat von regionaltypischen Wildpflanzen, die Insekten fördern.

- Monitoring: systematische Erfassung der Artenvielfalt vor und nach Pflegemaßnahmen, um ökologische Wirkungen messbar zu machen.

- Langfristig muss ein Umdenken stattfinden: Wegeseitenstreifen sind keine „Pflegelasten“, sondern Schlüsselstrukturen im ökologischen Gefüge der Kulturlandschaft.

In der Aufnahme

- „Ordnung nach menschlichem Maß – Chaos im Ökosystem.“

Artenschutz in Franken®

Der Alpenskorpion – ein verborgenes Juwel der Alpenfauna

Der Alpenskorpion – ein verborgenes Juwel der Alpenfauna

08/09.09.2025

Im Gegensatz zu seinen tropischen Verwandten erreicht er nur eine Körperlänge von etwa 3–5 Zentimetern. Trotz seiner geringen Größe übt er auf viele Menschen eine besondere Faszination aus, da er zu den wenigen Skorpionarten Europas gehört und erfolgreich an ein Leben in gemäßigten Klimazonen angepasst ist.

08/09.09.2025

- Der Alpenskorpion, wissenschaftlich unter den Namen Euscorpius germanicus, Euscorpius germanus oder Euscorpius gamma geführt, ist ein kleiner, unscheinbarer Vertreter der Skorpione, der in Mitteleuropa – und insbesondere in den Alpen – vorkommt.

Im Gegensatz zu seinen tropischen Verwandten erreicht er nur eine Körperlänge von etwa 3–5 Zentimetern. Trotz seiner geringen Größe übt er auf viele Menschen eine besondere Faszination aus, da er zu den wenigen Skorpionarten Europas gehört und erfolgreich an ein Leben in gemäßigten Klimazonen angepasst ist.

Lebensraum und Lebensweise

Der Alpenskorpion bevorzugt feuchte, strukturreiche Lebensräume: Wälder, Waldränder, felsige Hänge und alte Trockenmauern bieten ihm Verstecke vor Fressfeinden und extreme Wetterbedingungen. Tagsüber hält er sich meist unter Steinen, in Felsspalten oder unter Rinde auf. Erst in der Dämmerung oder Nacht geht er auf Nahrungssuche.

Seine Beute besteht vor allem aus kleinen Insekten, Spinnen und anderen Wirbellosen, die er mit seinen Scheren packt und mithilfe eines schwachen Giftes überwältigt. Für den Menschen ist sein Stich ungefährlich – vergleichbar mit einem Bienenstich – und dient in erster Linie der Jagd auf Beutetiere.

Herausforderungen und Gefährdungen

Obwohl der Alpenskorpion eine erstaunliche Anpassungsfähigkeit zeigt, steht er in der heutigen Zeit vor verschiedenen Gefahren:

Lebensraumverlust: Der Ausbau von Siedlungsflächen, intensive Forstwirtschaft und die Zerstörung traditioneller Trockenmauern nehmen ihm Rückzugsorte.

Klimawandel: Steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster können seinen empfindlichen Lebensraum langfristig verändern. Extreme Trockenheit oder starke Winterfröste ohne schützende Schneedecke setzen ihm zu.

Fragmentierung der Bestände: Kleine, isolierte Populationen sind besonders anfällig für das Aussterben, da der genetische Austausch erschwert wird.

Bedeutung im Ökosystem

Der Alpenskorpion spielt eine wichtige Rolle als Räuber kleinerer Insekten und Gliederfüßer. Er hilft, deren Populationen in Balance zu halten, und ist selbst eine Nahrungsquelle für größere Tiere wie Vögel oder kleine Säuger. Damit trägt er zu einem stabilen ökologischen Gleichgewicht in den Alpenregionen bei.

Blick in die Zukunft

Die Zukunft des Alpenskorpions hängt stark vom Umgang des Menschen mit seiner Umwelt ab. Schutzmaßnahmen, wie die Erhaltung naturnaher Wälder, die Pflege von Trockenmauern und der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel, können entscheidend dazu beitragen, seine Lebensräume zu sichern. Auch die Forschung spielt eine wichtige Rolle: Nur wenn wir seine Verbreitung und Ansprüche genau verstehen, lassen sich gezielte Schutzkonzepte entwickeln.

Langfristig könnte der Alpenskorpion sogar zu einem Symboltier für die empfindliche Biodiversität der Alpen werden – ein kleiner, fast unscheinbarer Botschafter für den respektvollen Umgang mit der Natur.

In der Aufnahme von Helga Zinnecker

Der Alpenskorpion bevorzugt feuchte, strukturreiche Lebensräume: Wälder, Waldränder, felsige Hänge und alte Trockenmauern bieten ihm Verstecke vor Fressfeinden und extreme Wetterbedingungen. Tagsüber hält er sich meist unter Steinen, in Felsspalten oder unter Rinde auf. Erst in der Dämmerung oder Nacht geht er auf Nahrungssuche.

Seine Beute besteht vor allem aus kleinen Insekten, Spinnen und anderen Wirbellosen, die er mit seinen Scheren packt und mithilfe eines schwachen Giftes überwältigt. Für den Menschen ist sein Stich ungefährlich – vergleichbar mit einem Bienenstich – und dient in erster Linie der Jagd auf Beutetiere.

Herausforderungen und Gefährdungen

Obwohl der Alpenskorpion eine erstaunliche Anpassungsfähigkeit zeigt, steht er in der heutigen Zeit vor verschiedenen Gefahren:

Lebensraumverlust: Der Ausbau von Siedlungsflächen, intensive Forstwirtschaft und die Zerstörung traditioneller Trockenmauern nehmen ihm Rückzugsorte.

Klimawandel: Steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster können seinen empfindlichen Lebensraum langfristig verändern. Extreme Trockenheit oder starke Winterfröste ohne schützende Schneedecke setzen ihm zu.

Fragmentierung der Bestände: Kleine, isolierte Populationen sind besonders anfällig für das Aussterben, da der genetische Austausch erschwert wird.

Bedeutung im Ökosystem

Der Alpenskorpion spielt eine wichtige Rolle als Räuber kleinerer Insekten und Gliederfüßer. Er hilft, deren Populationen in Balance zu halten, und ist selbst eine Nahrungsquelle für größere Tiere wie Vögel oder kleine Säuger. Damit trägt er zu einem stabilen ökologischen Gleichgewicht in den Alpenregionen bei.

Blick in die Zukunft

Die Zukunft des Alpenskorpions hängt stark vom Umgang des Menschen mit seiner Umwelt ab. Schutzmaßnahmen, wie die Erhaltung naturnaher Wälder, die Pflege von Trockenmauern und der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel, können entscheidend dazu beitragen, seine Lebensräume zu sichern. Auch die Forschung spielt eine wichtige Rolle: Nur wenn wir seine Verbreitung und Ansprüche genau verstehen, lassen sich gezielte Schutzkonzepte entwickeln.

Langfristig könnte der Alpenskorpion sogar zu einem Symboltier für die empfindliche Biodiversität der Alpen werden – ein kleiner, fast unscheinbarer Botschafter für den respektvollen Umgang mit der Natur.

In der Aufnahme von Helga Zinnecker

- Der Alpenskorpion – ein verborgenes Juwel der Alpenfauna

Artenschutz in Franken®

Der Perlglanzspanner (Campaea margaritaria)

Der Perlglanzspanner (Campaea margaritaria)

07/08.09.2025

Lautlos gleitet ein zart geflügeltes Wesen durch die Dunkelheit, schwebt von Zweig zu Zweig und setzt sich schließlich auf ein Blatt, wo seine Flügel im Mondschein wie perlmuttfarben schimmern. Es ist der Perlglanzspanner (Campaea margaritaria), ein Nachtfalter, der seit Jahrhunderten in unseren Wäldern lebt – verborgen, aber nicht unscheinbar. Seine Anmut erschließt sich nur dem, der in der Stille innehält und genau hinsieht.

07/08.09.2025

- In einer warmen Sommernacht liegt ein stiller Waldweg im silbrigen Mondlicht. Zwischen den Schatten der Bäume löst sich plötzlich eine Bewegung: ein heller Schimmer, kaum greifbar, fast wie ein Lichtreflex.

Lautlos gleitet ein zart geflügeltes Wesen durch die Dunkelheit, schwebt von Zweig zu Zweig und setzt sich schließlich auf ein Blatt, wo seine Flügel im Mondschein wie perlmuttfarben schimmern. Es ist der Perlglanzspanner (Campaea margaritaria), ein Nachtfalter, der seit Jahrhunderten in unseren Wäldern lebt – verborgen, aber nicht unscheinbar. Seine Anmut erschließt sich nur dem, der in der Stille innehält und genau hinsieht.

Artbeschreibung

Aussehen:

Die Flügelspannweite liegt zwischen 30 und 40 Millimetern. Charakteristisch sind die zarten, weißlich bis blassgrünen Flügel, die im richtigen Licht einen perlmuttartigen Schimmer aufweisen – daher der Name. Die Flügelränder sind fein gesäumt, oft mit einem schwachen grünlichen Hauch, der sich im Laufe des Alters verblassen kann...

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Der Perlglanzspanner gehört zur Familie der Spanner (Geometridae) und ist in weiten Teilen Europas verbreitet.

Aussehen:

Die Flügelspannweite liegt zwischen 30 und 40 Millimetern. Charakteristisch sind die zarten, weißlich bis blassgrünen Flügel, die im richtigen Licht einen perlmuttartigen Schimmer aufweisen – daher der Name. Die Flügelränder sind fein gesäumt, oft mit einem schwachen grünlichen Hauch, der sich im Laufe des Alters verblassen kann...

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Perlglanzspanner (Campaea margaritaria) ... sitzt an einer Hauswand ...

Artenschutz in Franken®

Herbst im Hochsommer – ein stiller Hilferuf unserer Wälder

Herbst im Hochsommer – ein stiller Hilferuf unserer Wälder

06/07.09.2025

Fast könnte man meinen, der Herbst sei hereingebrochen – doch die Wahrheit ist ernüchternd. Was wir sehen, ist kein natürlicher Jahreszeitenwechsel, sondern ein stiller Hilferuf der Bäume.

06/07.09.2025

- Wer in diesen Tagen durch den Wald wandert, reibt sich verwundert die Augen: Statt sattgrüner Kronen liegt schon jetzt raschelndes Laub auf den Wegen.

Fast könnte man meinen, der Herbst sei hereingebrochen – doch die Wahrheit ist ernüchternd. Was wir sehen, ist kein natürlicher Jahreszeitenwechsel, sondern ein stiller Hilferuf der Bäume.

Wenn der Wald die Notbremse zieht

Die anhaltende Trockenheit zwingt viele Bäume dazu, frühzeitig ihre Blätter abzuwerfen. Es ist ihr letzter Versuch, Wasser zu sparen, ihre Lebenskräfte zu bündeln und dem Austrocknen zu entgehen. Was für Spaziergänger romantisch wirken mag, ist in Wahrheit ein Alarmsignal: Der Wald kämpft ums Überleben.

Wirtschaftsforste sind besonders verletzlich

Besonders stark zeigt sich dieses Phänomen in unseren Wirtschaftsforsten. Hier, wo über Jahrzehnte hinweg oft nur eine Baumart in gleichförmigen Reihen gepflanzt wurde, fehlt es an Vielfalt und Widerstandskraft. Monokulturen sind wie Armeen, die alle denselben Feind fürchten – wenn die Trockenheit zuschlägt, trifft sie alle zugleich.

Gleichaltrige Bestände können sich nicht gegenseitig stützen; ganze Flächen geraten auf einmal ins Wanken. Durch intensive Nutzung leidet oft auch der Boden – er speichert weniger Wasser, und die Bäume stehen schneller im Stress.

So wird der Wald, der einst als grüne Schatzkammer für kommende Generationen gedacht war, anfällig wie nie zuvor.

Naturnahe Wälder trotzen der Dürre besser

Ein Spaziergang in einem intakten, naturnahen Wald zeigt ein anderes Bild: Hier ist der Sommer noch spürbar. Unterschiedliche Baumarten, verschiedene Altersstufen und ein lebendiger Boden bilden ein Netz der Stabilität.

Auch diese Wälder bleiben nicht unberührt von Hitze und Dürre, doch sie zeigen uns: Mit Vielfalt und Balance kann die Natur selbst in schwierigen Zeiten Kraft schöpfen.

Ein Auftrag für uns alle

Das frühzeitige Herbstbild im Sommer ist mehr als eine optische Irritation – es ist ein Mahnmal. Unsere Wälder erzählen uns, dass sie an ihre Grenzen geraten. Sie fordern uns auf, umzudenken: Weg von anfälligen Monokulturen, hin zu artenreichen, widerstandsfähigen Mischwäldern.

Denn der Wald ist mehr als nur Holzlieferant. Er ist Lebensraum, Klimaschützer, Rückzugsort und Zukunftsgarant. Wenn wir jetzt handeln, können wir dafür sorgen, dass auch kommende Generationen in kraftvolle, grüne Wälder eintauchen dürfen – nicht in Wälder, die schon im Juli aussehen, als wäre der Sommer längst vergangen.

In der Aufnahme

Die anhaltende Trockenheit zwingt viele Bäume dazu, frühzeitig ihre Blätter abzuwerfen. Es ist ihr letzter Versuch, Wasser zu sparen, ihre Lebenskräfte zu bündeln und dem Austrocknen zu entgehen. Was für Spaziergänger romantisch wirken mag, ist in Wahrheit ein Alarmsignal: Der Wald kämpft ums Überleben.

Wirtschaftsforste sind besonders verletzlich

Besonders stark zeigt sich dieses Phänomen in unseren Wirtschaftsforsten. Hier, wo über Jahrzehnte hinweg oft nur eine Baumart in gleichförmigen Reihen gepflanzt wurde, fehlt es an Vielfalt und Widerstandskraft. Monokulturen sind wie Armeen, die alle denselben Feind fürchten – wenn die Trockenheit zuschlägt, trifft sie alle zugleich.

Gleichaltrige Bestände können sich nicht gegenseitig stützen; ganze Flächen geraten auf einmal ins Wanken. Durch intensive Nutzung leidet oft auch der Boden – er speichert weniger Wasser, und die Bäume stehen schneller im Stress.

So wird der Wald, der einst als grüne Schatzkammer für kommende Generationen gedacht war, anfällig wie nie zuvor.

Naturnahe Wälder trotzen der Dürre besser

Ein Spaziergang in einem intakten, naturnahen Wald zeigt ein anderes Bild: Hier ist der Sommer noch spürbar. Unterschiedliche Baumarten, verschiedene Altersstufen und ein lebendiger Boden bilden ein Netz der Stabilität.

- Das Mosaik der Artenvielfalt wirkt wie ein Schutzschild – wo eine Baumart leidet, springt eine andere ein.

- Laubstreu, Sträucher und Totholz halten den Boden feucht und schaffen ein kühleres Mikroklima.

- Vielfalt bedeutet Widerstandskraft – genau das, was in Zeiten des Klimawandels so dringend gebraucht wird.

Auch diese Wälder bleiben nicht unberührt von Hitze und Dürre, doch sie zeigen uns: Mit Vielfalt und Balance kann die Natur selbst in schwierigen Zeiten Kraft schöpfen.

Ein Auftrag für uns alle

Das frühzeitige Herbstbild im Sommer ist mehr als eine optische Irritation – es ist ein Mahnmal. Unsere Wälder erzählen uns, dass sie an ihre Grenzen geraten. Sie fordern uns auf, umzudenken: Weg von anfälligen Monokulturen, hin zu artenreichen, widerstandsfähigen Mischwäldern.

Denn der Wald ist mehr als nur Holzlieferant. Er ist Lebensraum, Klimaschützer, Rückzugsort und Zukunftsgarant. Wenn wir jetzt handeln, können wir dafür sorgen, dass auch kommende Generationen in kraftvolle, grüne Wälder eintauchen dürfen – nicht in Wälder, die schon im Juli aussehen, als wäre der Sommer längst vergangen.

In der Aufnahme

- „Herbst im Hochsommer – Trockenheit zwingt die Bäume zum frühen Laubfall.“

Artenschutz in Franken®

Die Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis)

Eine nachdenkliche Begegnung am Teichrand

05/06.09.2025

Eine Schildkröte taucht auf, hebt den Kopf und lauscht, als würde sie die Landschaft lesen: das Rascheln im Schilf, das leise Tropfen von Blättern, die Wärme des ersten Sonnenflecks. Seit Jahrhunderten kennt sie diesen Ort. Sie hat Hochwasser und Trockenzeiten gesehen, Fischnachwuchs und Eisdecken, Dorfbau und Straßenlärm.

05/06.09.2025

- An einem kühlen Frühsommermorgen liegt der Teich noch im Dunst. Libellen zeichnen zitternde Linien in die Luft, Frösche verstummen für einen Atemzug, als ein dunkler, runder Rücken die Wasseroberfläche durchschneidet.

Eine Schildkröte taucht auf, hebt den Kopf und lauscht, als würde sie die Landschaft lesen: das Rascheln im Schilf, das leise Tropfen von Blättern, die Wärme des ersten Sonnenflecks. Seit Jahrhunderten kennt sie diesen Ort. Sie hat Hochwasser und Trockenzeiten gesehen, Fischnachwuchs und Eisdecken, Dorfbau und Straßenlärm.

Nichts an ihr drängt sich auf – sie ist Gegenwart im Zeitlupentempo. Und doch erzählt ihr Auftauchen eine große Geschichte: von der Geduld der Natur und von der Frage, ob wir Menschen ihr genügend Raum lassen.

In der Aufnahme von Mario Will

In der Aufnahme von Mario Will

- Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis)

Artenschutz in Franken®

Die Europäische Wachtel (Coturnix coturnix)

Die Europäische Wachtel (Coturnix coturnix)

04/05.09.2025

An einem frühen Sommermorgen erklingt zwischen den Feldern ein leiser Ruf: „wett-wett-wett“. Nur wer genau hinhört, bemerkt die Stimme der Europäischen Wachtel (Coturnix coturnix). Dieser unscheinbare Hühnervogel lebt versteckt im hohen Gras und ist selten zu sehen. Dabei gehört er zu den faszinierendsten Zugvögeln Europas – klein, anpassungsfähig und perfekt getarnt.

04/05.09.2025

- Die verborgene Schönheit der Feldflur

An einem frühen Sommermorgen erklingt zwischen den Feldern ein leiser Ruf: „wett-wett-wett“. Nur wer genau hinhört, bemerkt die Stimme der Europäischen Wachtel (Coturnix coturnix). Dieser unscheinbare Hühnervogel lebt versteckt im hohen Gras und ist selten zu sehen. Dabei gehört er zu den faszinierendsten Zugvögeln Europas – klein, anpassungsfähig und perfekt getarnt.

Merkmale der Europäischen Wachtel

Die unauffällige Färbung macht die Wachtel fast unsichtbar. Erst beim Auffliegen verrät sie sich – dann aber nur für kurze Strecken, bevor sie wieder im dichten Bewuchs verschwindet.

In der Aufnahme von Andreas Gehrig

- Größe: 16–18 cm

- Gewicht: 70–135 g

- Gefieder: Braun-beige gestreift, ideale Tarnung im Gras

- Besonderheit: Kleinster Hühnervogel Europas, Bodenbewohner, fliegt nur ungern

Die unauffällige Färbung macht die Wachtel fast unsichtbar. Erst beim Auffliegen verrät sie sich – dann aber nur für kurze Strecken, bevor sie wieder im dichten Bewuchs verschwindet.

In der Aufnahme von Andreas Gehrig

- Paar der Europäischen Wachtel

Artenschutz in Franken®

Die Traubeneiche (Quercus petraea) und ihre Mastjahre

Die Traubeneiche (Quercus petraea) und ihre Mastjahre

Die Traubeneiche (Quercus petraea) ist neben der Stieleiche eine der beiden heimischen Hauptarten der Eichen in Mitteleuropa.

Sie erreicht Höhen von bis zu 35–40 Metern und kann mehrere Jahrhunderte alt werden. Ihre Rinde ist im Alter dunkelgrau und tief gefurcht, während junge Bäume eine glattere, graubraune Borke besitzen.

Ein wichtiges Merkmal zur Unterscheidung von der Stieleiche sind die Eicheln: Sie sitzen bei der Traubeneiche fast direkt am Zweig, häufig in kleinen Gruppen oder „Trauben“, was der Art ihren deutschen Namen gegeben hat. Die Blätter sind längergestielt als bei der Stieleiche (5–15 mm) und zeigen tiefe, ungleichmäßige Lappen. Die Traubeneiche bevorzugt eher trockene bis mäßig frische Standorte, ist lichtliebend und findet sich häufig in Hang- und Mittelgebirgslagen.

- 03/04.09.2025

Die Traubeneiche (Quercus petraea) ist neben der Stieleiche eine der beiden heimischen Hauptarten der Eichen in Mitteleuropa.

Sie erreicht Höhen von bis zu 35–40 Metern und kann mehrere Jahrhunderte alt werden. Ihre Rinde ist im Alter dunkelgrau und tief gefurcht, während junge Bäume eine glattere, graubraune Borke besitzen.

Ein wichtiges Merkmal zur Unterscheidung von der Stieleiche sind die Eicheln: Sie sitzen bei der Traubeneiche fast direkt am Zweig, häufig in kleinen Gruppen oder „Trauben“, was der Art ihren deutschen Namen gegeben hat. Die Blätter sind längergestielt als bei der Stieleiche (5–15 mm) und zeigen tiefe, ungleichmäßige Lappen. Die Traubeneiche bevorzugt eher trockene bis mäßig frische Standorte, ist lichtliebend und findet sich häufig in Hang- und Mittelgebirgslagen.

Mastjahre bei der Traubeneiche

Wie die Stieleiche zeigt auch die Traubeneiche das Phänomen der Mastjahre. Dabei handelt es sich um Jahre, in denen die Bäume außergewöhnlich viele Früchte – also Eicheln – hervorbringen.

Ursachen für Mastjahre

Mastjahre treten bei Traubeneichen in unregelmäßigen Abständen auf, meist alle 5–10 Jahre. Wichtige Faktoren sind:

Ökologische Bedeutung

Mastjahre der Traubeneiche haben große Auswirkungen auf das Ökosystem:

Klimawandel als Einflussfaktor

Der Klimawandel wirkt sich zunehmend auch auf die Mastjahre der Traubeneiche aus:

Damit wird deutlich: Auch wenn die Traubeneiche als robuste und langlebige Baumart gilt, stellen Klimaveränderungen ihr traditionelles Mastverhalten und ihre Verjüngung zunehmend vor Herausforderungen.

In der Aufnahme

Wie die Stieleiche zeigt auch die Traubeneiche das Phänomen der Mastjahre. Dabei handelt es sich um Jahre, in denen die Bäume außergewöhnlich viele Früchte – also Eicheln – hervorbringen.

- Normaljahre: Nur wenige Eicheln werden gebildet.

- Mastjahre: Es kommt zu einer massenhaften Eichelproduktion, oft gleichzeitig in ganzen Regionen.

- Dieses Verhalten ist eine Überlebensstrategie: Durch die Fülle an Samen bleibt trotz starker Fraßnutzung durch Wildtiere wie Wildschweine, Eichhörnchen oder Vögel ein Teil der Eicheln übrig, der keimen und zu Jungpflanzen heranwachsen kann.

Ursachen für Mastjahre

Mastjahre treten bei Traubeneichen in unregelmäßigen Abständen auf, meist alle 5–10 Jahre. Wichtige Faktoren sind:

- Klimatische Bedingungen: Warme Frühjahre mit günstiger Blütezeit erhöhen die Chancen auf Mast.

- Energiereserven: Nach guten Wachstumsjahren können Bäume mehr Ressourcen in die Fruchtbildung investieren.

- Synchronisation: Oft fruchten Eichen in einer ganzen Region gleichzeitig – das erhöht den „Übersättigungseffekt“ gegenüber Fraßfeinden.

Ökologische Bedeutung

Mastjahre der Traubeneiche haben große Auswirkungen auf das Ökosystem:

- Nahrung: Viele Tierarten profitieren von der reichen Eichelernte.

- Verjüngung: Nur in Mastjahren gelingt es der Traubeneiche in größerem Umfang, neue Generationen auszubilden.

- Dynamik im Wald: Durch die Schwankungen im Eichelangebot verändern sich Wildtierbestände, und auch die Konkurrenz mit anderen Baumarten wird beeinflusst.

Klimawandel als Einflussfaktor

Der Klimawandel wirkt sich zunehmend auch auf die Mastjahre der Traubeneiche aus:

- Hitzestress und Trockenheit können dazu führen, dass die Bildung von Eicheln eingeschränkt oder ganz ausbleibt.

- Verkürzte Mastzyklen belasten die Energiereserven der Bäume, da sie häufiger zur Fruchtbildung gezwungen sind.

- Geringere Keimchancen: Selbst wenn viele Eicheln gebildet werden, können Jungpflanzen unter trockenen Bedingungen schlecht anwachsen.

Damit wird deutlich: Auch wenn die Traubeneiche als robuste und langlebige Baumart gilt, stellen Klimaveränderungen ihr traditionelles Mastverhalten und ihre Verjüngung zunehmend vor Herausforderungen.

In der Aufnahme

- „Eicheln am Ast der Traubeneiche – sichtbares Zeichen für ein Mastjahr und Grundlage für neues Leben im Wald.

Artenschutz in Franken®

Akzeptanz eines umgestalteten Trafogebäudes als Stele der Biodiversität

Akzeptanz eines umgestalteten Trafogebäudes als Stele der Biodiversität

02/03.09.2025

Ein anschauliches Beispiel stellt die Umgestaltung eines vormaligen Trafogebäudes dar, das heute als „Stele der Biodiversität“ fungiert. Das Projekt verbindet Aspekte des Naturschutzes, der Umweltbildung und der regionalen Identitätsstiftung.

02/03.09.2025

- Die Umnutzung technischer Infrastrukturbauten zu Orten ökologischer und kultureller Vermittlung gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Ein anschauliches Beispiel stellt die Umgestaltung eines vormaligen Trafogebäudes dar, das heute als „Stele der Biodiversität“ fungiert. Das Projekt verbindet Aspekte des Naturschutzes, der Umweltbildung und der regionalen Identitätsstiftung.

Ausgangslage

Kompakte Trafostationen prägen vielerorts das Bild städtischer und ländlicher Räume. Nach der Aufgabe ihrer technischen Funktion bleiben sie häufig ungenutzt. Im hier betrachteten Fall wurde die bauliche Substanz erhalten, um den Standort einer neuen Bestimmung zuzuführen. Die Entscheidung, das Gebäude als Stele der Biodiversität zu interpretieren, fußt auf dem Ansatz, technische Relikte in kulturelle und ökologische Bildungsräume zu transformieren.

Gestaltung und Funktion

Das ehemalige Trafogebäude wurde so adaptiert, dass es biologische Vielfalt in unterschiedlichen Facetten thematisiert. Informative Tafeln, künstlerische Elemente und naturkundliche Darstellungen verweisen auf die lokale Flora und Fauna. Ergänzt wird die Installation durch begleitende Veranstaltungen, die Naturerfahrung und Wissensvermittlung miteinander verknüpfen. Das Objekt erfüllt damit sowohl eine gestalterische Funktion im Ortsbild als auch eine pädagogische Aufgabe.

Akzeptanz in der Bevölkerung

Die Resonanz auf die Umgestaltung ist in weiten Teilen positiv. Besucherinnen und Besucher schätzen die Verbindung von Ästhetik und Umweltbildung. Befragungen vor Ort und Rückmeldungen aus Vereinen und Institutionen zeigen, dass die Stele als innovativer Beitrag zur Sensibilisierung für Biodiversität verstanden wird. Besonders hervorgehoben wird der niederschwellige Zugang: Auch Passantinnen und Passanten ohne spezielles Vorwissen finden hier einen Einstieg in ökologische Fragestellungen.

Darüber hinaus stärkt die Aufwertung des ehemaligen Zweckbaus die lokale Identifikation. Anwohnerinnen und Anwohner betonen, dass durch die Neugestaltung ein Ort mit Wiedererkennungswert entstanden ist, der überregionale Aufmerksamkeit erzeugt.

Bedeutung für Naturschutz und Umweltbildung

Das Projekt illustriert, wie brachliegende Infrastrukturbauten in einen Dialog zwischen Mensch und Natur überführt werden können. Indem das Trafogebäude zu einer Stele der Biodiversität transformiert wurde, entsteht ein sichtbares Zeichen für nachhaltiges Handeln. Gleichzeitig trägt es zur Vermittlung naturwissenschaftlicher Inhalte bei und regt zu eigenständigem Engagement im Naturschutz an.

Fazit

Die umfangreiche Akzeptanz des Projekts zeigt, dass sich ausgediente technische Gebäude erfolgreich in Orte ökologischer und gesellschaftlicher Bedeutung verwandeln lassen. Die Stele der Biodiversität erfüllt dabei mehrere Funktionen: Sie ist Denkmal, Bildungsmedium und Symbol für den bewussten Umgang mit Umwelt und Kultur.

In der Aufnahme

Kompakte Trafostationen prägen vielerorts das Bild städtischer und ländlicher Räume. Nach der Aufgabe ihrer technischen Funktion bleiben sie häufig ungenutzt. Im hier betrachteten Fall wurde die bauliche Substanz erhalten, um den Standort einer neuen Bestimmung zuzuführen. Die Entscheidung, das Gebäude als Stele der Biodiversität zu interpretieren, fußt auf dem Ansatz, technische Relikte in kulturelle und ökologische Bildungsräume zu transformieren.

Gestaltung und Funktion

Das ehemalige Trafogebäude wurde so adaptiert, dass es biologische Vielfalt in unterschiedlichen Facetten thematisiert. Informative Tafeln, künstlerische Elemente und naturkundliche Darstellungen verweisen auf die lokale Flora und Fauna. Ergänzt wird die Installation durch begleitende Veranstaltungen, die Naturerfahrung und Wissensvermittlung miteinander verknüpfen. Das Objekt erfüllt damit sowohl eine gestalterische Funktion im Ortsbild als auch eine pädagogische Aufgabe.

Akzeptanz in der Bevölkerung

Die Resonanz auf die Umgestaltung ist in weiten Teilen positiv. Besucherinnen und Besucher schätzen die Verbindung von Ästhetik und Umweltbildung. Befragungen vor Ort und Rückmeldungen aus Vereinen und Institutionen zeigen, dass die Stele als innovativer Beitrag zur Sensibilisierung für Biodiversität verstanden wird. Besonders hervorgehoben wird der niederschwellige Zugang: Auch Passantinnen und Passanten ohne spezielles Vorwissen finden hier einen Einstieg in ökologische Fragestellungen.

Darüber hinaus stärkt die Aufwertung des ehemaligen Zweckbaus die lokale Identifikation. Anwohnerinnen und Anwohner betonen, dass durch die Neugestaltung ein Ort mit Wiedererkennungswert entstanden ist, der überregionale Aufmerksamkeit erzeugt.

Bedeutung für Naturschutz und Umweltbildung

Das Projekt illustriert, wie brachliegende Infrastrukturbauten in einen Dialog zwischen Mensch und Natur überführt werden können. Indem das Trafogebäude zu einer Stele der Biodiversität transformiert wurde, entsteht ein sichtbares Zeichen für nachhaltiges Handeln. Gleichzeitig trägt es zur Vermittlung naturwissenschaftlicher Inhalte bei und regt zu eigenständigem Engagement im Naturschutz an.

Fazit

Die umfangreiche Akzeptanz des Projekts zeigt, dass sich ausgediente technische Gebäude erfolgreich in Orte ökologischer und gesellschaftlicher Bedeutung verwandeln lassen. Die Stele der Biodiversität erfüllt dabei mehrere Funktionen: Sie ist Denkmal, Bildungsmedium und Symbol für den bewussten Umgang mit Umwelt und Kultur.

In der Aufnahme

- Nahezu alle in 2025 installierten Kleinvogelnisthilfen wurden auch in 2025 erfolgreich bebrütet! Kotspuren lassen optische Rückschlüsse auf die Frequentierung zu.

Artenschutz in Franken®

Fakten zum Klimawandel, Unterstützung bei der Klimaanpassung

Fakten zum Klimawandel, Unterstützung bei der Klimaanpassung

01/02.09.2025

5 Jahre Klimazentrum am Bayerischen Landesamt für Umwelt

Anlässlich des fünfjährigen Bestehens betont Ralph Neumeier, Vizepräsident des LfU: „Eine solide und unabhängige Datengrundlage zum Klimawandel sowie praxisnahe Informationen sind Voraussetzungen für eine zielgerichtete Klimaanpassung. Dafür hat das Klimazentrum zentral für Bayern das Bayerische Klimainformationssystem aufgebaut.

Regionalisiert bis auf die Landkreisebene lassen sich dort Daten und Karten zum Klimawandel und seinen Folgen wie Hitzetage, Trockenperioden und Starkregentagen abrufen. Wie bei der jüngsten Hitzewelle im Juni spürbar war, wird Klimaanpassung immer wichtiger. Hierbei begleitet und unterstützt das Klimazentrum Kommunen und weitere Akteure mit Wissen, Werkzeugen und Veranstaltungen.“

01/02.09.2025

5 Jahre Klimazentrum am Bayerischen Landesamt für Umwelt

- Vor fünf Jahren, im Juli 2020, wurde am Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) das Klimazentrum als zentrale Anlaufstelle rund um die Themen Klimawandel, Klimafolgen und Klimaanpassung in Bayern gegründet.

Anlässlich des fünfjährigen Bestehens betont Ralph Neumeier, Vizepräsident des LfU: „Eine solide und unabhängige Datengrundlage zum Klimawandel sowie praxisnahe Informationen sind Voraussetzungen für eine zielgerichtete Klimaanpassung. Dafür hat das Klimazentrum zentral für Bayern das Bayerische Klimainformationssystem aufgebaut.

Regionalisiert bis auf die Landkreisebene lassen sich dort Daten und Karten zum Klimawandel und seinen Folgen wie Hitzetage, Trockenperioden und Starkregentagen abrufen. Wie bei der jüngsten Hitzewelle im Juni spürbar war, wird Klimaanpassung immer wichtiger. Hierbei begleitet und unterstützt das Klimazentrum Kommunen und weitere Akteure mit Wissen, Werkzeugen und Veranstaltungen.“

Das Bayerische Klimainformationssystem bietet einen umfassenden Überblick zu allen relevanten Themen im Klimabereich und liefert Antworten auf die Frage, wie sich der Klimawandel regional auswirkt. Es lassen sich verschiedene Klimaszenarien darstellen und zum Beispiel Aussagen zu regionalen Hitzetagen oder Tropennächten abfragen. Langfristige Klimaprojektionen können bis Mitte oder Ende dieses Jahrhunderts abgebildet werden. Speziell für Kommunen wurden Praxisbeispiele zur Klimaanpassung und Fördermöglichkeiten sowie Werkzeuge zur Ermittlung der regionalen Betroffenheit zusammengestellt. Das Bayerische Klimainformationssystem wird fortlaufend erweitert und mit den neuesten Klimadaten aktualisiert.

Um Kommunen und andere Akteure zu unterstützen, setzt das Klimazentrum auf Vernetzung und Erfahrungsaustausch, beispielsweise mit Online-Klimagesprächen oder Workshops vor Ort. Im Jahr 2025 wird beispielsweise ein Netzwerktreffen für Großstädte und für mittelgroße Städte sowie eine Klimawerkstatt für bayerische Landkreise angeboten.

Ein weiterer Schwerpunkt des Klimazentrums liegt auf der Stärkung der sogenannten grün-blauen Infrastruktur in Bayerns Kommunen. Denn mit mehr Grün und Natur sowie nachhaltigem Umgang mit Wasser werden Städte und Gemeinden widerstandsfähiger gegenüber den Folgen des Klimawandels. Das Klimazentrum unterstützt hier die Umweltinitiative Stadt.Klima.Natur des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz und fördert den Austausch zwischen den kommunalen Klimaanpassungsmanagements.

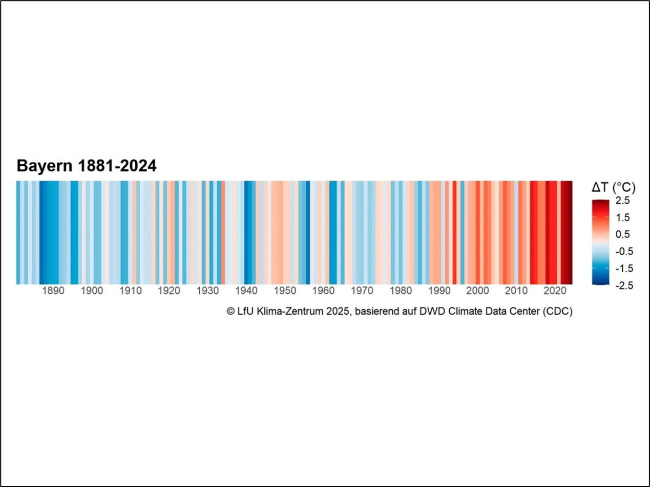

In der Abbildung

Quelle

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Pressestelle

Bürgermeister-Ulrich-Straße 160

86179 Augsburg

Stand

20.08.2025

Um Kommunen und andere Akteure zu unterstützen, setzt das Klimazentrum auf Vernetzung und Erfahrungsaustausch, beispielsweise mit Online-Klimagesprächen oder Workshops vor Ort. Im Jahr 2025 wird beispielsweise ein Netzwerktreffen für Großstädte und für mittelgroße Städte sowie eine Klimawerkstatt für bayerische Landkreise angeboten.

Ein weiterer Schwerpunkt des Klimazentrums liegt auf der Stärkung der sogenannten grün-blauen Infrastruktur in Bayerns Kommunen. Denn mit mehr Grün und Natur sowie nachhaltigem Umgang mit Wasser werden Städte und Gemeinden widerstandsfähiger gegenüber den Folgen des Klimawandels. Das Klimazentrum unterstützt hier die Umweltinitiative Stadt.Klima.Natur des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz und fördert den Austausch zwischen den kommunalen Klimaanpassungsmanagements.

In der Abbildung

- Klimastreifen oder Warming Stripes (je röter desto wärmer) für Bayern für die Jahre von 1881 (links) bis 2024 (rechts)

Quelle

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Pressestelle

Bürgermeister-Ulrich-Straße 160

86179 Augsburg

Stand

20.08.2025

Artenschutz in Franken®

Wenn das Leben am Ackerrand verstummt

Wenn das Leben am Ackerrand verstummt

31.08/01.09.2025

Genau dort, wo Bienen summen, Vögel brüten und Amphibien Schutz suchen, greifen Maschinen ein und vernichten mit einem Mal, was über Wochen und Monate gewachsen ist. Mulchen von Randstreifen und Abmähen der Grabensysteme sind stille Katastrophen für die Biodiversität – oft unsichtbar für die Gesellschaft, aber mit Folgen für Generationen. Wenn wir jetzt nicht umdenken, werden unsere Kinder eines Tages fragen, warum wir diese Zerstörung zugelassen haben.

31.08/01.09.2025

- Unsere Landschaft ist voller Leben – doch viel davon geschieht im Verborgenen, am Rand der Felder oder entlang der Gräben.

Genau dort, wo Bienen summen, Vögel brüten und Amphibien Schutz suchen, greifen Maschinen ein und vernichten mit einem Mal, was über Wochen und Monate gewachsen ist. Mulchen von Randstreifen und Abmähen der Grabensysteme sind stille Katastrophen für die Biodiversität – oft unsichtbar für die Gesellschaft, aber mit Folgen für Generationen. Wenn wir jetzt nicht umdenken, werden unsere Kinder eines Tages fragen, warum wir diese Zerstörung zugelassen haben.

Es beginnt unscheinbar: Ein schmaler Streifen am Feldrand, ein Graben zwischen zwei Äckern, ein Saum aus wilden Blumen, Gräsern und Stauden. Für die meisten Menschen kaum der Rede wert, doch für die Natur von unschätzbarem Wert. Hier summen die Insekten, hier brüten Vögel, hier finden Amphibien und Kleinsäuger Versteck und Nahrung. Diese Streifen und Gräben sind keine Nebenschauplätze – sie sind Lebensadern in einer immer stärker ausgeräumten Kulturlandschaft.

Doch dann rollt die Maschine. Mit dröhnendem Motor wird gemulcht oder gemäht, Randstreifen und Grabenböschungen werden niedergemäht, das Grün bis auf den Boden gekappt. Was eben noch blühte, flatterte, lebte, wird in wenigen Minuten zerstört. Zurück bleibt eine kahle, leblose Fläche. Die stillen Opfer – Insekten, Vögel, Amphibien, Reptilien, Kleinsäuger – bleiben unsichtbar. Niemand zählt sie, niemand beklagt sie.

Die doppelte Tragik

Das Mulchen von Randstreifen und das Abmähen von Grabenböschungen sind Praktiken, die oft als „Pflege“ bezeichnet werden. Doch in Wahrheit sind sie eine doppelte Katastrophe:

Für die Artenvielfalt: Blühpflanzen, Nistplätze, Rückzugsräume und Nahrungspflanzen werden zerstört. Jungtiere und Insekten sterben direkt durch die Maschinen.

Für die Ökosysteme: Gräben verlieren durch die Mahd ihre natürliche Vegetation, die Wasser filtert, stabilisiert und Lebensraum bietet. Damit wird die Selbstreinigungskraft der Natur geschwächt und wertvoller Lebensraum für Frösche, Kröten, Molche und Libellen ausgelöscht.

Besonders bitter ist, dass diese Eingriffe oft auf Flächen stattfinden, die nicht einmal den Verursachenden gehören: öffentliche Wegränder, gemeindeeigene Gräben, Gemeinschaftsflächen. Lebensräume, die allen gehören sollten, werden zerstört, als wären sie bedeutungslos.

Fragen, die bleiben werden

Heute mag es vielen als Routine erscheinen. Doch unsere Kinder und Enkelkinder werden eines Tages fragen:

Diese Fragen werden gestellt werden – und wir werden ihnen kaum gute Antworten geben können, wenn wir jetzt nicht handeln.

Es geht auch anders

Dabei ist der Weg in eine andere Zukunft möglich:

Jeder Randstreifen, jeder Graben könnte zu einem bunten Band des Lebens werden – zu einem Ort, der Arten schützt, Wasser reinigt und Landschaften bereichert.

Ein Appell

Mulchen und Abmähen sind keine Nebensächlichkeiten. Sie sind Eingriffe, die Leben vernichten, Artenvielfalt zerstören und unserer Zukunft die Grundlage entziehen. Wer heute einen Graben kahl mäht oder einen Randstreifen mulcht, hinterlässt eine Spur des Verlustes.

Wir brauchen ein Umdenken:

Denn jeder stehen gelassene Halm, jede blühende Staude und jedes ungemähte Ufer ist ein Zeichen: für die Achtung vor dem Leben, für die Verantwortung gegenüber unseren Kindern – und für die Hoffnung, dass unsere Landschaft auch morgen noch lebt. Doch wir können unseren Kindern und Enkelkindern jedoch auch mitteilen wer beim Niedergang der Biodiversität mit in der Verantwortung stand!

In der Aufnahme

Doch dann rollt die Maschine. Mit dröhnendem Motor wird gemulcht oder gemäht, Randstreifen und Grabenböschungen werden niedergemäht, das Grün bis auf den Boden gekappt. Was eben noch blühte, flatterte, lebte, wird in wenigen Minuten zerstört. Zurück bleibt eine kahle, leblose Fläche. Die stillen Opfer – Insekten, Vögel, Amphibien, Reptilien, Kleinsäuger – bleiben unsichtbar. Niemand zählt sie, niemand beklagt sie.

Die doppelte Tragik

Das Mulchen von Randstreifen und das Abmähen von Grabenböschungen sind Praktiken, die oft als „Pflege“ bezeichnet werden. Doch in Wahrheit sind sie eine doppelte Katastrophe:

Für die Artenvielfalt: Blühpflanzen, Nistplätze, Rückzugsräume und Nahrungspflanzen werden zerstört. Jungtiere und Insekten sterben direkt durch die Maschinen.

Für die Ökosysteme: Gräben verlieren durch die Mahd ihre natürliche Vegetation, die Wasser filtert, stabilisiert und Lebensraum bietet. Damit wird die Selbstreinigungskraft der Natur geschwächt und wertvoller Lebensraum für Frösche, Kröten, Molche und Libellen ausgelöscht.

Besonders bitter ist, dass diese Eingriffe oft auf Flächen stattfinden, die nicht einmal den Verursachenden gehören: öffentliche Wegränder, gemeindeeigene Gräben, Gemeinschaftsflächen. Lebensräume, die allen gehören sollten, werden zerstört, als wären sie bedeutungslos.

Fragen, die bleiben werden

Heute mag es vielen als Routine erscheinen. Doch unsere Kinder und Enkelkinder werden eines Tages fragen:

- Warum habt ihr die blühenden Streifen und lebendigen Gräben zerstört?

- Warum habt ihr Lebensräume vernichtet, die so wichtig für die Artenvielfalt waren?

- Warum habt ihr zugelassen, dass Maschinen stärker zählten als die Stimme der Natur?

Diese Fragen werden gestellt werden – und wir werden ihnen kaum gute Antworten geben können, wenn wir jetzt nicht handeln.

Es geht auch anders

Dabei ist der Weg in eine andere Zukunft möglich:

- Randstreifen und Gräben können blühen, wenn sie gezielt und schonend gepflegt werden.

- Seltene Mahd zum richtigen Zeitpunkt erhält Lebensräume, statt sie zu zerstören.

- Blühflächen und Ufervegetation sind keine „Unordnung“, sondern ein Schatz an Biodiversität.

Jeder Randstreifen, jeder Graben könnte zu einem bunten Band des Lebens werden – zu einem Ort, der Arten schützt, Wasser reinigt und Landschaften bereichert.

Ein Appell

Mulchen und Abmähen sind keine Nebensächlichkeiten. Sie sind Eingriffe, die Leben vernichten, Artenvielfalt zerstören und unserer Zukunft die Grundlage entziehen. Wer heute einen Graben kahl mäht oder einen Randstreifen mulcht, hinterlässt eine Spur des Verlustes.

Wir brauchen ein Umdenken:

- Weg von blinder Pflege hin zu bewusster Verantwortung.

- Weg vom kurzfristigen Ordnungssinn hin zum langfristigen Schutz unserer Natur.

Denn jeder stehen gelassene Halm, jede blühende Staude und jedes ungemähte Ufer ist ein Zeichen: für die Achtung vor dem Leben, für die Verantwortung gegenüber unseren Kindern – und für die Hoffnung, dass unsere Landschaft auch morgen noch lebt. Doch wir können unseren Kindern und Enkelkindern jedoch auch mitteilen wer beim Niedergang der Biodiversität mit in der Verantwortung stand!

In der Aufnahme

- Negativbeispiel welches einen gravierenden Beitrag zum Niedergang der Biodiversität in unserem Land leistet. Unsere Kinder und Enkelkinder werden sich fragen wie es sich die Verursacher eigentlich herausnehmen konnten, Schäden am öffentlichen Grund zu verursachen. Und was meint eigentlich die betroffene Gemeinde dazu?

Artenschutz in Franken®

Die Hausmaus (Mus musculus) – kleiner Schattenbewohner mit großer Geschichte

Die Hausmaus (Mus musculus) – kleiner Schattenbewohner mit großer Geschichte

30/31.08.2025

Sie ist winzig, unscheinbar und doch eines der erfolgreichsten Säugetiere der Welt. Seit Jahrtausenden begleitet sie den Menschen, hat sich an unsere Vorräte, unsere Wärme und unsere Häuser angepasst. Manche sehen in ihr einen Schädling, andere einen unverzichtbaren Helfer der Wissenschaft.

30/31.08.2025

- Wer nachts in einem stillen Haus plötzlich ein leises Trippeln hört, ahnt oft schon, wer zu Besuch ist: die Hausmaus (Mus musculus).

Sie ist winzig, unscheinbar und doch eines der erfolgreichsten Säugetiere der Welt. Seit Jahrtausenden begleitet sie den Menschen, hat sich an unsere Vorräte, unsere Wärme und unsere Häuser angepasst. Manche sehen in ihr einen Schädling, andere einen unverzichtbaren Helfer der Wissenschaft.

Doch was macht die Hausmaus so besonders?

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Hausmaus (Mus musculus)

Artenschutz in Franken®

Die Schwarze Wegameise – Kleine Helfer im Garten

Die Schwarze Wegameise – Kleine Helfer im Garten

29/30.08.2025

Ein Leben im Ameisenstaat

Eine Ameisenkolonie ist wie eine große Familie. In der Mitte lebt die Königin, die viele Jahre alt werden kann und Eier legt. Um sie herum kümmern sich tausende Arbeiterinnen. Sie bauen das Nest, pflegen die Larven und gehen auf Nahrungssuche. Jede Ameise hat ihre Aufgabe – so klappt das Zusammenleben perfekt.

29/30.08.2025

- Fast jeder kennt sie: die Schwarze Wegameise. Man sieht sie oft auf Wegen, im Rasen oder zwischen Pflastersteinen. Aber wenn man genauer hinschaut, entdeckt man, wie spannend diese kleinen Tiere wirklich sind!

Ein Leben im Ameisenstaat

Eine Ameisenkolonie ist wie eine große Familie. In der Mitte lebt die Königin, die viele Jahre alt werden kann und Eier legt. Um sie herum kümmern sich tausende Arbeiterinnen. Sie bauen das Nest, pflegen die Larven und gehen auf Nahrungssuche. Jede Ameise hat ihre Aufgabe – so klappt das Zusammenleben perfekt.

Ameisenstraßen – der Highway der Insekten

Wenn die Ameisen eine Futterquelle finden, etwa einen heruntergefallenen Apfel, teilen sie das den anderen mit. Sie legen eine Duftspur und schon bald folgen viele andere Arbeiterinnen. So entsteht eine richtige Ameisenstraße – ein reger Verkehr zwischen Nest und Futterstelle.

Was Ameisen gerne fressen

Damit versorgen sie sich selbst und ihre Larven.

Warum Ameisen wichtig sind

Die Schwarze Wegameise ist kein „Ungeziefer“, sondern ein wichtiger Teil der Natur:

Fazit

Auch wenn sie manchmal im Haus lästig sein kann – im Garten sind Schwarze Wegameisen fleißige Helfer. Ihre Ameisenstraßen und ihr geschäftiges Treiben zeigen, wie gut Teamarbeit in der Natur funktioniert.

Wenn die Ameisen eine Futterquelle finden, etwa einen heruntergefallenen Apfel, teilen sie das den anderen mit. Sie legen eine Duftspur und schon bald folgen viele andere Arbeiterinnen. So entsteht eine richtige Ameisenstraße – ein reger Verkehr zwischen Nest und Futterstelle.

- In unserer Aufnahmen könnt ihr das besonders gut sehen: lange Ameisenstraßen führen direkt zu den süßen Äpfeln am Boden.

Was Ameisen gerne fressen

- Süße Sachen wie Honigtau von Blattläusen oder Obst

- Kleine Insekten oder Reste von toten Tieren

- Pflanzensäfte und Nektar

Damit versorgen sie sich selbst und ihre Larven.

Warum Ameisen wichtig sind

Die Schwarze Wegameise ist kein „Ungeziefer“, sondern ein wichtiger Teil der Natur:

- Sie lockert den Boden und macht ihn fruchtbar.

- Sie räumt Abfälle und tote Insekten weg.

- Sie dient vielen Vögeln und anderen Tieren als Nahrung.

Fazit

Auch wenn sie manchmal im Haus lästig sein kann – im Garten sind Schwarze Wegameisen fleißige Helfer. Ihre Ameisenstraßen und ihr geschäftiges Treiben zeigen, wie gut Teamarbeit in der Natur funktioniert.

Artenschutz in Franken®

Wildbienen schützen – Ihr Garten als Paradies für Bestäuber

Wildbienen schützen – Ihr Garten als Paradies für Bestäuber

28/29.08.2025

Leider sind viele Wildbienenarten bedroht – durch den Verlust von Lebensräumen, den Einsatz von Pestiziden und die zunehmende Verarmung unserer Landschaft.

Die gute Nachricht: Jede*r kann etwas tun! Schon kleine Maßnahmen im eigenen Garten, auf dem Balkon oder sogar am Firmenstandort machen einen großen Unterschied.

28/29.08.2025

- Wildbienen sind wahre Helden der Natur. Während Honigbienen meist im Mittelpunkt stehen, leisten Wildbienen einen stillen, aber unschätzbaren Beitrag: Sie bestäuben Obstbäume, Wildblumen und Gemüsepflanzen und sichern damit unsere Ernährung und die Vielfalt unserer Landschaft.

Leider sind viele Wildbienenarten bedroht – durch den Verlust von Lebensräumen, den Einsatz von Pestiziden und die zunehmende Verarmung unserer Landschaft.

Die gute Nachricht: Jede*r kann etwas tun! Schon kleine Maßnahmen im eigenen Garten, auf dem Balkon oder sogar am Firmenstandort machen einen großen Unterschied.

Das Sandarium – ein unterschätztes Zuhause für Wildbienen

Wussten Sie, dass etwa drei Viertel aller Wildbienenarten ihre Nester im Boden anlegen? Für sie ist ein Sandarium der perfekte Lebensraum.

Ein Sandarium ist eine sonnige, offene Sandfläche mit lockerem Substrat, in die Wildbienen ihre Brutröhren graben können. Ideal ist eine geschützte Ecke im Garten, die nicht bepflanzt oder betreten wird. Schon ein Bereich von wenigen Quadratmetern reicht aus, um bodennistenden Arten ein Zuhause zu bieten.

Tipp: Achten Sie auf eine Südausrichtung, vermeiden Sie Beschattung und verwenden Sie ungewaschenen Sand in verschiedenen Körnungen.

Bitte beachte Sie unbedingt: Das auch staatenbildende Insekten hier ihre Brutplätze anlegen können, was an ungeeigneten Standorten zum Problem werden kann. Deshalb die regionalen Gegebenheiten unbedingt vor der Anlage intensiv prüfen und bei Unsicherheiten darauf verzichten!

Professionelle Wildbienenhotels – Qualität zahlt sich aus

Neben bodennistenden Arten gibt es viele Wildbienen, die Hohlräume bevorzugen. Für sie sind Wildbienenhotels ideal. Allerdings gilt hier: Qualität statt Quantität. Viele vielfach günstige Insektenhotels sehen hübsch aus, sind aber oft ungeeignet: zu große Öffnungen, scharfe Kanten oder ungeeignete Materialien können den Tieren sogar schaden.

Ein professionelles Wildbienenhotel hingegen bietet u.a.:

Empfehlung: Platzieren Sie das Hotel sonnig, wind- und regengeschützt in Südrichtung. Beobachten Sie schon bald das faszinierende Treiben, wenn Wildbienen einziehen!

Ein insektenfreundlicher Garten – Nahrung und Vielfalt

Lebensräume allein reichen nicht – Wildbienen brauchen auch Nahrung. Ein insektenfreundlicher Garten ist bunt, vielfältig und naturnah.

So schaffen Sie ein Paradies für Bestäuber:

Tipp für Unternehmen: Auch auf Firmengeländen können blühende Wiesen, Nisthilfen und Sandarien einen wertvollen Beitrag leisten – und gleichzeitig als Aushängeschild für Nachhaltigkeit dienen.

Gemeinsam für mehr Artenvielfalt

Jeder angelegte Quadratmeter, jedes Wildbienenhotel und jedes Sandarium zählt. Wenn viele Menschen kleine Schritte gehen, entsteht daraus eine große Wirkung. Wildbienen danken es mit ihrer unermüdlichen Arbeit als Bestäuber – und Sie dürfen sich über einen lebendigen, blühenden Garten freuen.

Fazit: Mit einfachen Mitteln können wir alle zum Schutz der Wildbienen beitragen. Ein Sandarium, ein hochwertiges Wildbienenhotel und ein insektenfreundlicher Garten sind der Schlüssel zu mehr Artenvielfalt – und zu einem lebendigeren Zuhause für Mensch und Natur.

Aufnahme von Mario Will

Wussten Sie, dass etwa drei Viertel aller Wildbienenarten ihre Nester im Boden anlegen? Für sie ist ein Sandarium der perfekte Lebensraum.

Ein Sandarium ist eine sonnige, offene Sandfläche mit lockerem Substrat, in die Wildbienen ihre Brutröhren graben können. Ideal ist eine geschützte Ecke im Garten, die nicht bepflanzt oder betreten wird. Schon ein Bereich von wenigen Quadratmetern reicht aus, um bodennistenden Arten ein Zuhause zu bieten.

Tipp: Achten Sie auf eine Südausrichtung, vermeiden Sie Beschattung und verwenden Sie ungewaschenen Sand in verschiedenen Körnungen.

Bitte beachte Sie unbedingt: Das auch staatenbildende Insekten hier ihre Brutplätze anlegen können, was an ungeeigneten Standorten zum Problem werden kann. Deshalb die regionalen Gegebenheiten unbedingt vor der Anlage intensiv prüfen und bei Unsicherheiten darauf verzichten!

Professionelle Wildbienenhotels – Qualität zahlt sich aus

Neben bodennistenden Arten gibt es viele Wildbienen, die Hohlräume bevorzugen. Für sie sind Wildbienenhotels ideal. Allerdings gilt hier: Qualität statt Quantität. Viele vielfach günstige Insektenhotels sehen hübsch aus, sind aber oft ungeeignet: zu große Öffnungen, scharfe Kanten oder ungeeignete Materialien können den Tieren sogar schaden.

Ein professionelles Wildbienenhotel hingegen bietet u.a.:

- Saubere, glatte Bohrungen in verschiedenen Durchmessern (3–9 mm).

- Naturmaterialien wie Hartholz, Schilfrohr oder Bambus.

- Witterungsschutz durch ein stabiles Dach und wetterfeste Bauweise.

Empfehlung: Platzieren Sie das Hotel sonnig, wind- und regengeschützt in Südrichtung. Beobachten Sie schon bald das faszinierende Treiben, wenn Wildbienen einziehen!

Ein insektenfreundlicher Garten – Nahrung und Vielfalt

Lebensräume allein reichen nicht – Wildbienen brauchen auch Nahrung. Ein insektenfreundlicher Garten ist bunt, vielfältig und naturnah.

So schaffen Sie ein Paradies für Bestäuber:

- Pflanzen Sie ungefüllte Blütenpflanzen wie Wildrosen, Lavendel oder Kornblumen.

- Nutzen Sie regionales, zertifiziertes Saatgut, um heimische Arten zu fördern.

- Schaffen Sie Strukturen wie Totholz, Trockenmauern oder kleine Wasserstellen.

- Lassen Sie Ecken im Garten „wild“ – Brennnesseln, Disteln ... sind wichtige Futterpflanzen.

- Verzichten Sie konsequent auf Pestizide und chemische Dünger.