Der Bleichstreuner (Liocranoeca striata) ...

Der Bleichstreuner (Liocranoeca striata) ...

21/22.11.2024

... eine hell gefärbte Art, hier ein Weibchen das 4 - 6 mm lang wird.

Weibchen und Jungtiere sind hell gelbbraun mit kaum ausgeprägter Zeichnung

21/22.11.2024

... eine hell gefärbte Art, hier ein Weibchen das 4 - 6 mm lang wird.

Weibchen und Jungtiere sind hell gelbbraun mit kaum ausgeprägter Zeichnung

Männchen werden als kleiner und dunkler beschrieben Interessant für mich zu sehen wie sich die Spinne auf der Wasseroberfläche bewegt, ohne die die Oberflächenspannung zu durchbrechen.

Aufnahme und Autor Bernhard Schmalisch

Aufnahme und Autor Bernhard Schmalisch

- Weibchen

Artenschutz in Franken®

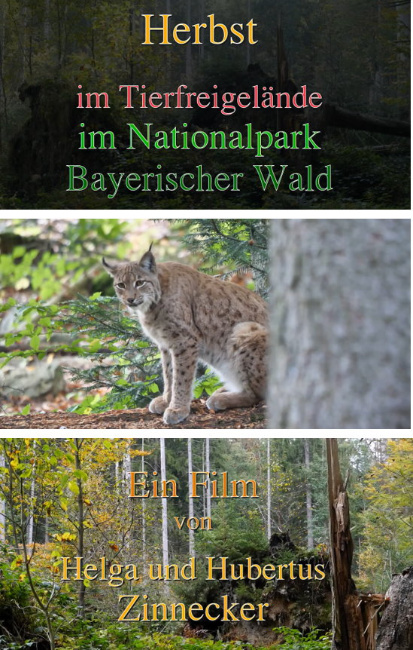

Luchs Anton ist tot

Luchs Anton ist tot

21/22.11.2024

Der Fundort befand sich etwa 20 Meter entfernt von der Kreisstraße zwischen Arnoldsgrün und Schilbach auf dem angrenzenden Feld. Nach der Daten- und Spurenlage ist er in der Nacht oder am Morgen mit einem LKW kollidiert und erlag später seinen Verletzungen. Das Tier wird am Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) Berlin pathologisch untersucht.

21/22.11.2024

- Das etwa anderthalbjährige Luchsmännchen Anton ist heute Vormittag (8. November 2024) in der Nähe von Schöneck im Vogtland tot aufgefunden worden.

Der Fundort befand sich etwa 20 Meter entfernt von der Kreisstraße zwischen Arnoldsgrün und Schilbach auf dem angrenzenden Feld. Nach der Daten- und Spurenlage ist er in der Nacht oder am Morgen mit einem LKW kollidiert und erlag später seinen Verletzungen. Das Tier wird am Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) Berlin pathologisch untersucht.

Ein herber Schlag für das Luchsprojekt »ReLynx Sachsen«

Anton wurde am 26. August im Forstbezirk Eibenstock im Westerzgebirge ausgewildert. Bis seine Sendedaten für immer verstummten, hielt er sich vor allem in den Wäldern zwischen Eibenstock und Schöneck auf. Er war gerade dabei, sein eigenes Territorium abzustecken, sammelte zunehmend Jagderfahrung und erbeutete Ende Oktober sein erstes Reh.

Luchse haben sehr große Streifgebiete und müssen zwangsläufig immer wieder Straßen überqueren. Die damit verbundenen Gefahren sind für Wildtiere schwer einzuschätzen. Daher gehören Verkehrsunfälle auch bei Luchsen zu einer der häufigsten Todesursachen.

In der Aufnahme von © Archiv Naturschutz LfULG/ Dirk Schönfelder

Quelle

Sächsische Staatskanzlei

Archivstraße 1

01097 Dresden

Stand

08.11.2024

Anton wurde am 26. August im Forstbezirk Eibenstock im Westerzgebirge ausgewildert. Bis seine Sendedaten für immer verstummten, hielt er sich vor allem in den Wäldern zwischen Eibenstock und Schöneck auf. Er war gerade dabei, sein eigenes Territorium abzustecken, sammelte zunehmend Jagderfahrung und erbeutete Ende Oktober sein erstes Reh.

Luchse haben sehr große Streifgebiete und müssen zwangsläufig immer wieder Straßen überqueren. Die damit verbundenen Gefahren sind für Wildtiere schwer einzuschätzen. Daher gehören Verkehrsunfälle auch bei Luchsen zu einer der häufigsten Todesursachen.

In der Aufnahme von © Archiv Naturschutz LfULG/ Dirk Schönfelder

- Luchs Anton

Quelle

Sächsische Staatskanzlei

Archivstraße 1

01097 Dresden

Stand

08.11.2024

Artenschutz in Franken®

Die Orientzikade (Orientus ishidae)

Hallo, ich bin die Orientzikade (Orientus ishidae), dein neuer, winzig kleiner Nachbar!

21/22.11.2024

Ursprünglich komme ich aus Asien, aber ich habe beschlossen, mir auch in Europa und Nordamerika ein schönes Plätzchen zu suchen. Dank des globalen Handels bin ich quasi ein internationaler Jetsetter – ohne Gepäck, versteht sich.

21/22.11.2024

- Ich bin nur etwa 4 mm groß, aber lass dich von meiner Größe nicht täuschen – ich bin ein echter Weltenbummler!

Ursprünglich komme ich aus Asien, aber ich habe beschlossen, mir auch in Europa und Nordamerika ein schönes Plätzchen zu suchen. Dank des globalen Handels bin ich quasi ein internationaler Jetsetter – ohne Gepäck, versteht sich.

Mein Leben als Orientzikade: Eine Pflanzenparty

Ich liebe Pflanzen, wirklich! Aber nicht nur als hübsche Deko – ich lebe davon. Mit meinem praktischen Saugrüssel schlürfe ich Pflanzensaft direkt aus den Leitungsbahnen der Pflanzen (die heißen Phloem und Xylem, falls du’s genau wissen willst). Aber keine Sorge, ich lasse deine Pflanzen nicht leer laufen – nur ein bisschen angezapft. Ich bin allerdings nicht der größte Held in Sachen „Gute Nachbarschaft“. Manchmal trage ich so fiese Pflanzenerkrankungen mit mir herum, wie zum Beispiel das „Phytoplasma“ – eine Art Pflanzenkrankheit, die die armen Gewächse ganz wirr macht. Ups, mein Fehler!

Meine Hobbys und Superkräfte

Klettern: Egal ob Strauch, Baum oder Weinrebe, ich bin ein hervorragender Kletterer! Mein Ziel ist es, hoch hinauszukommen, um frischen Pflanzensaft zu finden.

Springen: Mit meinen starken Hinterbeinen kann ich richtig weit hüpfen. Manche sagen, ich sei der Michael Jordan unter den Zikaden.

Tarnung: Mit meiner braunen Färbung und den feinen, weißen Streifen sehe ich aus wie ein Stück Baumrinde. Perfekt, um nicht von Vögeln als Snack entdeckt zu werden.

Mein Liebesleben: Ein Sommerflirt

Ich bin ein Sommerkind. In den warmen Monaten suchst du mich am besten in Parks, Gärten oder Weinbergen. Dort triffst du mich auf Blättern, wo ich manchmal mit den Damen meines Lebens „singende“ Vibrationen austausche. Romantisch, oder? Nach einer heißen Sommerromanze legen meine Partnerinnen ihre Eier an Pflanzen ab, wo im nächsten Jahr neue Orientzikaden schlüpfen. Ja, ich denke nachhaltig – ich sorge für die nächste Generation!

Mein Beitrag zum Weltgeschehen

Ich weiß, ich bin nicht der einfachste Gast. Manche Pflanzenfreunde mögen mich nicht so sehr, weil ich mit Krankheiten herumziehe. Und ja, ich bin nicht der Typ, der die Gartenarbeit einfacher macht. Aber hey, ich bin auch ein Teil des Ökosystems – Futter für Vögel, Spinnen und andere hungrige natürliche Beutegreifer.

Fun Fact über mich:

Ich mag Weinberge ganz besonders. Vielleicht weil ich als echte Orientzikade das Flair eines Sommeliers habe? Die verschiedenen Rebsorten schmecken echt interessant, auch wenn ich nicht zwischen „Cabernet Sauvignon“ und „Merlot“ unterscheiden kann.

Ich hoffe, du siehst mich jetzt mit anderen Augen – als kleine, springende Weltbürgerin mit einem Faible für Pflanzen und einem Hauch asiatischen Charmes. Wer weiß, vielleicht treffen wir uns im Garten? Aber keine Sorge, ich bin nicht nachtragend, wenn du mich vom Blatt pusten willst.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Ich liebe Pflanzen, wirklich! Aber nicht nur als hübsche Deko – ich lebe davon. Mit meinem praktischen Saugrüssel schlürfe ich Pflanzensaft direkt aus den Leitungsbahnen der Pflanzen (die heißen Phloem und Xylem, falls du’s genau wissen willst). Aber keine Sorge, ich lasse deine Pflanzen nicht leer laufen – nur ein bisschen angezapft. Ich bin allerdings nicht der größte Held in Sachen „Gute Nachbarschaft“. Manchmal trage ich so fiese Pflanzenerkrankungen mit mir herum, wie zum Beispiel das „Phytoplasma“ – eine Art Pflanzenkrankheit, die die armen Gewächse ganz wirr macht. Ups, mein Fehler!

Meine Hobbys und Superkräfte

Klettern: Egal ob Strauch, Baum oder Weinrebe, ich bin ein hervorragender Kletterer! Mein Ziel ist es, hoch hinauszukommen, um frischen Pflanzensaft zu finden.

Springen: Mit meinen starken Hinterbeinen kann ich richtig weit hüpfen. Manche sagen, ich sei der Michael Jordan unter den Zikaden.

Tarnung: Mit meiner braunen Färbung und den feinen, weißen Streifen sehe ich aus wie ein Stück Baumrinde. Perfekt, um nicht von Vögeln als Snack entdeckt zu werden.

Mein Liebesleben: Ein Sommerflirt

Ich bin ein Sommerkind. In den warmen Monaten suchst du mich am besten in Parks, Gärten oder Weinbergen. Dort triffst du mich auf Blättern, wo ich manchmal mit den Damen meines Lebens „singende“ Vibrationen austausche. Romantisch, oder? Nach einer heißen Sommerromanze legen meine Partnerinnen ihre Eier an Pflanzen ab, wo im nächsten Jahr neue Orientzikaden schlüpfen. Ja, ich denke nachhaltig – ich sorge für die nächste Generation!

Mein Beitrag zum Weltgeschehen

Ich weiß, ich bin nicht der einfachste Gast. Manche Pflanzenfreunde mögen mich nicht so sehr, weil ich mit Krankheiten herumziehe. Und ja, ich bin nicht der Typ, der die Gartenarbeit einfacher macht. Aber hey, ich bin auch ein Teil des Ökosystems – Futter für Vögel, Spinnen und andere hungrige natürliche Beutegreifer.

Fun Fact über mich:

Ich mag Weinberge ganz besonders. Vielleicht weil ich als echte Orientzikade das Flair eines Sommeliers habe? Die verschiedenen Rebsorten schmecken echt interessant, auch wenn ich nicht zwischen „Cabernet Sauvignon“ und „Merlot“ unterscheiden kann.

Ich hoffe, du siehst mich jetzt mit anderen Augen – als kleine, springende Weltbürgerin mit einem Faible für Pflanzen und einem Hauch asiatischen Charmes. Wer weiß, vielleicht treffen wir uns im Garten? Aber keine Sorge, ich bin nicht nachtragend, wenn du mich vom Blatt pusten willst.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- In Europa wurde die Orientzikade erstmals im Jahr 1998 in Italien gesichtet ... inzwischen ist sie auch im Steigerwald angekommen.

Artenschutz in Franken®

Galläpfel – Naturwunder im Miniaturformat

Galläpfel – Naturwunder im Miniaturformat

20/21.11.2024

Der Baum wird dabei ein bisschen "reingelegt": Die Wespe bringt ihn dazu, eine gallertartige Struktur zu bilden, die wie ein kleiner Apfel aussieht – die Gallapfel. Für die Wespenlarve ist das der perfekte Ort zum Großwerden, quasi ihr eigenes Baum-Airbnb, voll ausgestattet mit Nahrung und Schutz.

20/21.11.2024

- Galläpfel sind kugelige Wucherungen, die von Pflanzen, meistens Eichen, als Reaktion auf bestimmte Insekten – meistens Gallwespen – gebildet werden. Gallwespen sind winzige, clevere Insekten, die ihre Eier in die jungen Knospen oder Blätter der Bäume legen.

Der Baum wird dabei ein bisschen "reingelegt": Die Wespe bringt ihn dazu, eine gallertartige Struktur zu bilden, die wie ein kleiner Apfel aussieht – die Gallapfel. Für die Wespenlarve ist das der perfekte Ort zum Großwerden, quasi ihr eigenes Baum-Airbnb, voll ausgestattet mit Nahrung und Schutz.

Warum sehen wir sie gerade jetzt im Herbst?

Im Herbst gibt’s einen Rauswurf für die Galläpfel:

Da wir im Herbst viel Laub sammeln, fallen die Galläpfel oft besonders auf, weil sie sich kugelrund und robust anfühlen. Und sind wir ehrlich: Wer kann bei einem Blatt, das aussieht, als hätte es ein "Mitbewohner" gehabt, nicht neugierig werden?

Warum sind Galläpfel cool?

Galläpfel sind nicht nur ein Highlight für Naturforscher, sondern auch super nützlich! Früher hat man sie zur Herstellung von Tinte verwendet. Die Tannine (Gerbstoffe) in den Galläpfeln reagieren mit Eisen und ergeben eine tiefschwarze, dauerhafte Tinte. Damit wurden mittelalterliche Manuskripte geschrieben – ohne Galläpfel hätte Harry Potter vermutlich nie seinen Zauberstab-Schriftzug erhalten!

Ein lustiger Vergleich

Stell dir vor, du bist ein Baum. Eine Wespe klopft an und sagt:

Hey, ich hab hier ein Ei, das dringend einen Platz braucht. Kann ich’s in dir abstellen?“

„Ähm, okay...“ (innerlich: Warum nicht, ich bin ein Baum, nett sein kostet nix.)

Was du nicht weißt: Dieses Ei fordert einen VIP-Luxus-Larvenbau. Am Ende siehst du aus, als hättest du Äpfel gezüchtet, obwohl du ein Baum bist, der definitiv keine Obstbäume in der Familie hat!

Jetzt weißt du, warum die Bäume im Herbst solche "veräppelten" Blätter verlieren.

In der Aufnahme

Im Herbst gibt’s einen Rauswurf für die Galläpfel:

- Die Larven haben sich sattgefressen und verlassen ihr „Zuhause“, um sich im Boden zu verpuppen.

- Die Eiche denkt sich: "Jetzt bin ich endlich diesen komischen Ball los!", und wirft die Galläpfel zusammen mit dem Laub ab.

Da wir im Herbst viel Laub sammeln, fallen die Galläpfel oft besonders auf, weil sie sich kugelrund und robust anfühlen. Und sind wir ehrlich: Wer kann bei einem Blatt, das aussieht, als hätte es ein "Mitbewohner" gehabt, nicht neugierig werden?

Warum sind Galläpfel cool?

Galläpfel sind nicht nur ein Highlight für Naturforscher, sondern auch super nützlich! Früher hat man sie zur Herstellung von Tinte verwendet. Die Tannine (Gerbstoffe) in den Galläpfeln reagieren mit Eisen und ergeben eine tiefschwarze, dauerhafte Tinte. Damit wurden mittelalterliche Manuskripte geschrieben – ohne Galläpfel hätte Harry Potter vermutlich nie seinen Zauberstab-Schriftzug erhalten!

Ein lustiger Vergleich

Stell dir vor, du bist ein Baum. Eine Wespe klopft an und sagt:

Hey, ich hab hier ein Ei, das dringend einen Platz braucht. Kann ich’s in dir abstellen?“

„Ähm, okay...“ (innerlich: Warum nicht, ich bin ein Baum, nett sein kostet nix.)

Was du nicht weißt: Dieses Ei fordert einen VIP-Luxus-Larvenbau. Am Ende siehst du aus, als hättest du Äpfel gezüchtet, obwohl du ein Baum bist, der definitiv keine Obstbäume in der Familie hat!

Jetzt weißt du, warum die Bäume im Herbst solche "veräppelten" Blätter verlieren.

In der Aufnahme

- Gallapfel an einem abgefallenen Eicheblatt

Artenschutz in Franken®

Die Schwarzrückige Gemüsewanze oder auch Schmuckwanze (Eurydema ornata)

Schwarzrückige Gemüsewanze oder auch Schmuckwanze (Eurydema ornata)

20/21.11.2024

Hallo! Ich bin Eurydema ornata – aber bitte, nennt mich einfach „Schmuckwanze“.

Manche nennen mich „Schwarzrückige Gemüsewanze“, aber das klingt so... unsexy. Schließlich bin ich nicht nur ein Schädlingskandidat, sondern auch ein modisches Meisterwerk. Schaut euch meine kontrastreiche Zeichnung an: Schwarz, Rot, manchmal sogar ein Hauch von Gelb – ich bin die Definition von auffällig. Und das Beste? Mein Look ist nicht nur hübsch, sondern auch praktisch. Aber dazu später mehr!

20/21.11.2024

- Ein Tag im Leben der Schwarzrückigen Gemüsewanze (Eurydema ornata) ... (aus der Sicht einer stilbewussten Wanze, die weiß, dass sie gut aussieht)

Hallo! Ich bin Eurydema ornata – aber bitte, nennt mich einfach „Schmuckwanze“.

Manche nennen mich „Schwarzrückige Gemüsewanze“, aber das klingt so... unsexy. Schließlich bin ich nicht nur ein Schädlingskandidat, sondern auch ein modisches Meisterwerk. Schaut euch meine kontrastreiche Zeichnung an: Schwarz, Rot, manchmal sogar ein Hauch von Gelb – ich bin die Definition von auffällig. Und das Beste? Mein Look ist nicht nur hübsch, sondern auch praktisch. Aber dazu später mehr!

Mein Lebensraum: Frisch und knackig

Ich liebe die Natur, besonders Pflanzen aus der Familie der Kreuzblütler – Senf, Kohl, Rettich, Rucola... lecker! Diese Pflanzen bieten mir alles, was ich brauche: Nahrung und einen Platz zum Verweilen. Manchmal schaue ich auch in Gemüsegärten vorbei, aber hey, wer kann schon einem saftigen Blumenkohlblatt widerstehen?

Mein Outfit: Tarnung oder Warnung?

Mein farbenfrohes Äußeres ist nicht nur ein Hingucker, sondern eine Botschaft: "Ich bin giftig – lass mich in Ruhe!" Okay, das ist ein bisschen geflunkert. Ich bin nicht wirklich gefährlich, aber Raubtiere wie Vögel wissen oft nicht, dass ich bluffe. Mein Look nennt sich Aposematismus, ein schickes Wort für "Warnfarben". So kann ich genüsslich an Kohlblättern knabbern, während andere in Deckung gehen müssen.

Ein Futterkritiker am Werk

Ich bin ein Spezialist, wenn es ums Essen geht: Mein Stechrüssel ist perfekt, um Pflanzensäfte zu zapfen. Und nein, ich knabbere nicht einfach nur – ich steche gezielt in die Leitungsbahnen der Pflanze, um die leckersten Nährstoffe direkt zu schlürfen.

Menschen regen sich darüber auf, dass ich Löcher hinterlasse, aber hey, ich mache nur meinen Job. Und seien wir ehrlich: Kohl wächst doch sowieso nach.

Unsere Kinderstube: Das grüne Paradies

Ich sorge dafür, dass meine Eier immer auf den besten Blättern landen – eine Art Kinderstube mit Vollpension. Die Eier sind klein und unscheinbar, aber wenn meine Kinder schlüpfen, legen sie sofort los und genießen das Buffet.Wenn sie wachsen, durchlaufen sie mehrere Häutungen, von kleinen graubraunen Nymphen bis hin zu den farbenfrohen Erwachsenen, die ihr von mir kennt. Evolution vom Feinsten!

Ein paar Fun-Facts über mich:

„Multikulti Wanze“:

„Schmuck oder Fluch?“:

Mode-Ikone eben.

„Ich bin kein Einzelkind“:

Was mich einzigartig macht

Ich bin nicht nur hübsch, sondern auch ein Ökosystem-Akteur. Klar, ich nasche an Pflanzen, aber ich bin auch ein wichtiger Teil der Nahrungskette. Raubwanzen, Vögel oder Spinnen müssen schließlich auch etwas essen – und manchmal bin ich das Hauptgericht.

Abschließend

Ich bin Eurydema ornata: ein bisschen gefräßig, sehr stylisch und immer bereit, die Natur bunter zu machen. Also, das nächste Mal, wenn ihr mich auf einem Kohlblatt entdeckt, zückt lieber die Kamera, statt mich zu verscheuchen. Schließlich gibt’s mich nur in schick!

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Ich liebe die Natur, besonders Pflanzen aus der Familie der Kreuzblütler – Senf, Kohl, Rettich, Rucola... lecker! Diese Pflanzen bieten mir alles, was ich brauche: Nahrung und einen Platz zum Verweilen. Manchmal schaue ich auch in Gemüsegärten vorbei, aber hey, wer kann schon einem saftigen Blumenkohlblatt widerstehen?

Mein Outfit: Tarnung oder Warnung?

Mein farbenfrohes Äußeres ist nicht nur ein Hingucker, sondern eine Botschaft: "Ich bin giftig – lass mich in Ruhe!" Okay, das ist ein bisschen geflunkert. Ich bin nicht wirklich gefährlich, aber Raubtiere wie Vögel wissen oft nicht, dass ich bluffe. Mein Look nennt sich Aposematismus, ein schickes Wort für "Warnfarben". So kann ich genüsslich an Kohlblättern knabbern, während andere in Deckung gehen müssen.

Ein Futterkritiker am Werk

Ich bin ein Spezialist, wenn es ums Essen geht: Mein Stechrüssel ist perfekt, um Pflanzensäfte zu zapfen. Und nein, ich knabbere nicht einfach nur – ich steche gezielt in die Leitungsbahnen der Pflanze, um die leckersten Nährstoffe direkt zu schlürfen.

Menschen regen sich darüber auf, dass ich Löcher hinterlasse, aber hey, ich mache nur meinen Job. Und seien wir ehrlich: Kohl wächst doch sowieso nach.

Unsere Kinderstube: Das grüne Paradies

Ich sorge dafür, dass meine Eier immer auf den besten Blättern landen – eine Art Kinderstube mit Vollpension. Die Eier sind klein und unscheinbar, aber wenn meine Kinder schlüpfen, legen sie sofort los und genießen das Buffet.Wenn sie wachsen, durchlaufen sie mehrere Häutungen, von kleinen graubraunen Nymphen bis hin zu den farbenfrohen Erwachsenen, die ihr von mir kennt. Evolution vom Feinsten!

Ein paar Fun-Facts über mich:

„Multikulti Wanze“:

- Ich bin fast überall in Europa und Asien unterwegs. Und durch den internationalen Gemüsehandel? Tja, jetzt bin ich auch in Nordamerika ein Star.

„Schmuck oder Fluch?“:

- Während Gärtner mich nicht mögen, lieben Naturfotografen mein Design. Ich wurde sogar schon in Insektenkalendern verewigt.

Mode-Ikone eben.

„Ich bin kein Einzelkind“:

- Es gibt viele Wanzen in meiner Familie, aber wir Schmuckwanzen sind die coolsten. Andere Arten sehen entweder langweilig aus oder haben keinen Sinn für die gute Pflanzenküche.

Was mich einzigartig macht

Ich bin nicht nur hübsch, sondern auch ein Ökosystem-Akteur. Klar, ich nasche an Pflanzen, aber ich bin auch ein wichtiger Teil der Nahrungskette. Raubwanzen, Vögel oder Spinnen müssen schließlich auch etwas essen – und manchmal bin ich das Hauptgericht.

Abschließend

Ich bin Eurydema ornata: ein bisschen gefräßig, sehr stylisch und immer bereit, die Natur bunter zu machen. Also, das nächste Mal, wenn ihr mich auf einem Kohlblatt entdeckt, zückt lieber die Kamera, statt mich zu verscheuchen. Schließlich gibt’s mich nur in schick!

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Schwarzrückige Gemüsewanze

Artenschutz in Franken®

WWF - Pressestatement zum Ermittlungsstand Totfunde Robben vor Rügen

Pressestatement zum Ermittlungsstand Totfunde Robben vor Rügen

19/20.11.2024

Berlin/Stralsund. Seit Anfang Oktober 2024 wurden bis Ende Oktober insgesamt 44 tote Robben an der Ostküste von Rügen gemeldet.

Das Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern hat in einer Pressemitteilung vom 14.11.2024 den Stand der Ermittlungen als immer noch offen dargestellt. Dazu sagt Finn Viehberg, Leiter WWF-Büro Ostsee in Stralsund:

19/20.11.2024

- WWF: Behörden müssen gründlich, aber schneller handeln

Berlin/Stralsund. Seit Anfang Oktober 2024 wurden bis Ende Oktober insgesamt 44 tote Robben an der Ostküste von Rügen gemeldet.

Das Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern hat in einer Pressemitteilung vom 14.11.2024 den Stand der Ermittlungen als immer noch offen dargestellt. Dazu sagt Finn Viehberg, Leiter WWF-Büro Ostsee in Stralsund:

„Der besondere Schutzstatus der Kegelrobben verlangt ein gründliches, aber schnelleres Handeln der Behörden. Gerade weil niemand will, dass eine einzige Reuse die gesamte Küstenfischerei in schlechtes Licht rückt. Ein frühes Schließen der Reuse, freiwillig oder behördlich verordnet, hätte zudem anhaltenden Spekulationen den Nährboden entzogen. Vermehrte Totfunde müssen künftig umgehend ein verstärktes Monitoring der Robbenkolonien durch die Fachbehörden auslösen. Das geschieht dann auch im Interesse des Berufstandes der Küstenfischer.

Die verzögerten Reaktionen haben diesmal zum Tod von 44 Kegelrobben geführt. 2018 wurden die Ermittlungen zu einem vergleichbaren Robbensterben vor der Küste Rügens ergebnislos eingestellt, im Fokus stand dieselbe Reuse. Das darf diesmal nicht passieren.

Für die Zukunft ist es wichtig, in der Küstenfischereiverordnung robbensichere Fanggeräte im gesamten Küstengebiet verpflichtend vorzuschreiben und finanziell zu unterstützen. Kurzfristig sollte das über eine Nebenbestimmung In der Verordnung geschehen.“

Quelle

WWF

Stand

15.11.2024

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Die verzögerten Reaktionen haben diesmal zum Tod von 44 Kegelrobben geführt. 2018 wurden die Ermittlungen zu einem vergleichbaren Robbensterben vor der Küste Rügens ergebnislos eingestellt, im Fokus stand dieselbe Reuse. Das darf diesmal nicht passieren.

Für die Zukunft ist es wichtig, in der Küstenfischereiverordnung robbensichere Fanggeräte im gesamten Küstengebiet verpflichtend vorzuschreiben und finanziell zu unterstützen. Kurzfristig sollte das über eine Nebenbestimmung In der Verordnung geschehen.“

Quelle

WWF

Stand

15.11.2024

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

Ausgleichsfläche als Abstellplatz von landwirtschaftlichem Equipment

Ausgleichsfläche als Abstellplatz von landwirtschaftlichem Equipment

Da werden Anhänger und Kisten abgestellt und die Naturschutzfläche mit schwerem Gerät befahren. Hier stellt sich uns die Frage:"Warum stellt der Landwirt das nicht auf seinem Feld ab oder auf dem Feld von seinem Kollegen".

- Heute waren wir wieder einmal zu einer unserer Exkursionen unterwegs, auf den Bildern ist zu sehen, dass ein Landwirt keinen Respekt vor einer dem Naturschutz zugeführten Naturfläche hat.

Da werden Anhänger und Kisten abgestellt und die Naturschutzfläche mit schwerem Gerät befahren. Hier stellt sich uns die Frage:"Warum stellt der Landwirt das nicht auf seinem Feld ab oder auf dem Feld von seinem Kollegen".

Daran sieht man mal wieder, dass geschützte Bereiche für Tier und Natur ignoriert werden und dem Eigenzweck untergeordnet werden.

In der Regel sollten solche Fläche mit einem Hinweis hinterlegt werden, das es sich hier um eine dem Naturschutz zugeordenten Fläche handelt, welche bei einem Verstoß dieser Art mit einer darauf folgenden Strafanzeige belegt wird. Auch um mögliche Schäden welche der Fläche zugeführt werden, unverzüglich zu beheben.

Quelle / Aufnahme

Gewässer und Naturschutz im Erftkreis

Flora-Fauna-Artenschutz

Naturschutzökologie

Rolf Thiemann

Naturschutzberater

Eisvogelweg 1

50181 Bedburg

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

- Das ist halt nur Grünfläche, wo jeder machen kann was er will?

In der Regel sollten solche Fläche mit einem Hinweis hinterlegt werden, das es sich hier um eine dem Naturschutz zugeordenten Fläche handelt, welche bei einem Verstoß dieser Art mit einer darauf folgenden Strafanzeige belegt wird. Auch um mögliche Schäden welche der Fläche zugeführt werden, unverzüglich zu beheben.

Quelle / Aufnahme

Gewässer und Naturschutz im Erftkreis

Flora-Fauna-Artenschutz

Naturschutzökologie

Rolf Thiemann

Naturschutzberater

Eisvogelweg 1

50181 Bedburg

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

Artenschutzmaßnahme Kirchendohle & Co.

Artenschutzmaßnahme Kirchendohle & Co.

18/19.11.2024

Rattelsdorf / Bayern. Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken®, der Pfarrei St. Peter und Paul Rattelsdorf und Turmstationen Deutschland e.V., das von der Deutschen Postcode Lotterie sowie von den Fachbehörden des Naturschutzes und des Denkmalschutzes unterstützt wird.

18/19.11.2024

- Projekt abgeschlossen

Rattelsdorf / Bayern. Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken®, der Pfarrei St. Peter und Paul Rattelsdorf und Turmstationen Deutschland e.V., das von der Deutschen Postcode Lotterie sowie von den Fachbehörden des Naturschutzes und des Denkmalschutzes unterstützt wird.

Die Dohle (Corvus monedula) ist in Bayern aktuell im Bestand bedroht, hauptsächlich aufgrund von Lebensraumverlust und Nistplatzmangel. Diese Vögel nisten bevorzugt in alten Gebäuden oder Baumhöhlen, die durch moderne Bauweisen und Renovierungen seltener geworden sind.

Zusätzlich verschwinden ihre natürlichen Lebensräume wie offene Wiesen und Weiden, da diese Flächen oft landwirtschaftlich intensiv genutzt oder bebaut werden. Der Einsatz von Pestiziden reduziert zudem das Nahrungsangebot der Dohlen, da Insekten und andere Kleintiere, die sie fressen, weniger verfügbar sind. Diese Faktoren führen zusammen zu einem Rückgang der Population.

Mit diesem Kooperationsprojekt möchten wir den kleinen Rabenvögel hier in unserem Land eine nachhaltige Übelebensperspektive bieten

In der Aufnahme

Zusätzlich verschwinden ihre natürlichen Lebensräume wie offene Wiesen und Weiden, da diese Flächen oft landwirtschaftlich intensiv genutzt oder bebaut werden. Der Einsatz von Pestiziden reduziert zudem das Nahrungsangebot der Dohlen, da Insekten und andere Kleintiere, die sie fressen, weniger verfügbar sind. Diese Faktoren führen zusammen zu einem Rückgang der Population.

Mit diesem Kooperationsprojekt möchten wir den kleinen Rabenvögel hier in unserem Land eine nachhaltige Übelebensperspektive bieten

In der Aufnahme

- Im oberen Segmentbereich der Schalllamellenöffnungen wurden spezielle Nisthilfen für Dohlen angebracht.

Artenschutz in Franken®

Die Heide-Wespenbiene (Nomada rufipes)

Heide-Wespenbiene (Nomada rufipes)

18/19.11.2024

Ich bin so eine Art Trickbetrügerin unter den Insekten! Ein bisschen Biene, ein bisschen Wespe, und das alles im Dienst eines ziemlich cleveren Plans. Also schnallt euch an, und ich erzähle euch, wie ich das Spiel der Natur spiele – und wie ich dabei ziemlich gut aussehe, wenn ich das mal so sagen darf.

18/19.11.2024

- Hallo, ich bin die Heide-Wespenbiene, auch bekannt als Nomada rufipes. Aber keine Sorge, trotz meines Namens bin ich weder eine richtige Wespe noch eine echte Biene.

Ich bin so eine Art Trickbetrügerin unter den Insekten! Ein bisschen Biene, ein bisschen Wespe, und das alles im Dienst eines ziemlich cleveren Plans. Also schnallt euch an, und ich erzähle euch, wie ich das Spiel der Natur spiele – und wie ich dabei ziemlich gut aussehe, wenn ich das mal so sagen darf.

Wer bin ich?

Ich bin etwa 6 bis 10 Millimeter groß und habe einen schick gestreiften Körper in Schwarz und Rot. Mein Markenzeichen sind meine leuchtend roten Beine – daher mein Artname rufipes, was so viel bedeutet wie „Rotbein“. Die Menschen verwechseln mich oft mit einer Wespe, weil ich so elegant und wehrhaft wirke. Na ja, das ist auch genau mein Trick: Wespen sind gefürchtet, und ich nutze das schamlos aus!

Mein raffiniertes Geheimnis: Parasitismus

Jetzt kommt das Beste an meiner Lebensweise: Ich bin ein Kuckucksbiene. Klingt niedlich, oder? Im Prinzip heißt das, ich bin eine Biene, die selbst keine Lust hat, ein eigenes Nest zu bauen und Futter zu sammeln. Stattdessen habe ich eine brillante Strategie entwickelt: Ich schleicht mich in die Nester anderer Bienen und lasse die die ganze Arbeit machen! Speziell die Sandbienen (Andrena), die ackern richtig für ihre Brut, und ich bin froh, dass sie das tun.

Operation Nest-Einschleichen

Sobald ich eine fleißige Sandbiene entdeckt habe, die ein hübsches Nest gebaut und mit Pollen und Nektar gefüllt hat, schlage ich zu! Ich warte, bis die Sandbiene das Nest kurz unbeaufsichtigt lässt, und husche dann schnell hinein. Dann lege ich mein eigenes Ei neben ihr sorgsam platziertes Ei und verschwinde. Sobald mein Ei schlüpft, übernimmt mein Nachwuchs das Nest und den Vorrat. Man könnte sagen, mein Nachwuchs ist ein echter „Nestbesetzer“!

„Fressen und gefressen werden“ – mein bescheidener Beitrag zur Natur

Okay, ja, das klingt vielleicht ein bisschen... egoistisch. Aber hey, das ist der Lauf der Natur! Wir Nomada-Bienen sind die Feinschmecker unter den Bienen, wenn es um Parasitismus geht. Übrigens – falls euch das tröstet – auch ich habe Feinde. Meine Färbung soll zwar abschreckend wirken, aber es gibt genug hungrige Vögel und kleine Säugetiere, denen das ziemlich egal ist. Für die bin ich einfach nur ein leckerer Snack.

Der Vorteil des Wespen-Looks

Falls ihr euch fragt, warum ich wie eine Wespe aussehe: Es ist eine clevere Tarnung, um Feinde zu täuschen. Vögel und andere Fressfeinde denken oft: „Oh oh, lieber nicht anrühren, die könnte gefährlich sein!“ So kann ich meine parasitäre Karriere ein wenig sicherer gestalten. Aber keine Sorge, ich kann euch nichts tun – ich habe weder einen Stachel noch irgendwelche Abwehrmittel.

Mein Lebensraum: Die Heide und mehr

Ich liebe sonnige, sandige und warme Orte. Besonders die Heide ist ein prima Fleckchen für mich, wo viele meiner geliebten Sandbienen herumschwirren und fleißig graben. Aber auch in Gärten und offenen Wiesen kann man mich entdecken, solange dort meine potenziellen „Nest-Wirte“ leben.

Und wie geht’s weiter?

Als Heide-Wespenbiene habe ich im Frühling und Sommer alle Hände voll zu tun – na ja, oder eher alle sechs Beine voll zu tun, um meine Eier zu legen und das perfekte Sandbienen-Nest zu finden. Nach getaner Arbeit verschwinde ich dann unauffällig und überlasse die nächste Generation ihrem Schicksal.

Zusammengefasst: Ich bin die charmante Trickbetrügerin des Insektenreichs. Warum selbst arbeiten, wenn andere es für einen tun? Also, wenn ihr das nächste Mal eine kleine, rot-schwarz gestreifte „Wespe“ mit roten Beinen seht – schaut lieber zweimal hin. Vielleicht ist das nicht die aggressive Wespe, die ihr erwartet, sondern nur ich, die Nomada rufipes, auf der Suche nach dem nächsten freien Nest.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Ich bin etwa 6 bis 10 Millimeter groß und habe einen schick gestreiften Körper in Schwarz und Rot. Mein Markenzeichen sind meine leuchtend roten Beine – daher mein Artname rufipes, was so viel bedeutet wie „Rotbein“. Die Menschen verwechseln mich oft mit einer Wespe, weil ich so elegant und wehrhaft wirke. Na ja, das ist auch genau mein Trick: Wespen sind gefürchtet, und ich nutze das schamlos aus!

Mein raffiniertes Geheimnis: Parasitismus

Jetzt kommt das Beste an meiner Lebensweise: Ich bin ein Kuckucksbiene. Klingt niedlich, oder? Im Prinzip heißt das, ich bin eine Biene, die selbst keine Lust hat, ein eigenes Nest zu bauen und Futter zu sammeln. Stattdessen habe ich eine brillante Strategie entwickelt: Ich schleicht mich in die Nester anderer Bienen und lasse die die ganze Arbeit machen! Speziell die Sandbienen (Andrena), die ackern richtig für ihre Brut, und ich bin froh, dass sie das tun.

Operation Nest-Einschleichen

Sobald ich eine fleißige Sandbiene entdeckt habe, die ein hübsches Nest gebaut und mit Pollen und Nektar gefüllt hat, schlage ich zu! Ich warte, bis die Sandbiene das Nest kurz unbeaufsichtigt lässt, und husche dann schnell hinein. Dann lege ich mein eigenes Ei neben ihr sorgsam platziertes Ei und verschwinde. Sobald mein Ei schlüpft, übernimmt mein Nachwuchs das Nest und den Vorrat. Man könnte sagen, mein Nachwuchs ist ein echter „Nestbesetzer“!

„Fressen und gefressen werden“ – mein bescheidener Beitrag zur Natur

Okay, ja, das klingt vielleicht ein bisschen... egoistisch. Aber hey, das ist der Lauf der Natur! Wir Nomada-Bienen sind die Feinschmecker unter den Bienen, wenn es um Parasitismus geht. Übrigens – falls euch das tröstet – auch ich habe Feinde. Meine Färbung soll zwar abschreckend wirken, aber es gibt genug hungrige Vögel und kleine Säugetiere, denen das ziemlich egal ist. Für die bin ich einfach nur ein leckerer Snack.

Der Vorteil des Wespen-Looks

Falls ihr euch fragt, warum ich wie eine Wespe aussehe: Es ist eine clevere Tarnung, um Feinde zu täuschen. Vögel und andere Fressfeinde denken oft: „Oh oh, lieber nicht anrühren, die könnte gefährlich sein!“ So kann ich meine parasitäre Karriere ein wenig sicherer gestalten. Aber keine Sorge, ich kann euch nichts tun – ich habe weder einen Stachel noch irgendwelche Abwehrmittel.

Mein Lebensraum: Die Heide und mehr

Ich liebe sonnige, sandige und warme Orte. Besonders die Heide ist ein prima Fleckchen für mich, wo viele meiner geliebten Sandbienen herumschwirren und fleißig graben. Aber auch in Gärten und offenen Wiesen kann man mich entdecken, solange dort meine potenziellen „Nest-Wirte“ leben.

Und wie geht’s weiter?

Als Heide-Wespenbiene habe ich im Frühling und Sommer alle Hände voll zu tun – na ja, oder eher alle sechs Beine voll zu tun, um meine Eier zu legen und das perfekte Sandbienen-Nest zu finden. Nach getaner Arbeit verschwinde ich dann unauffällig und überlasse die nächste Generation ihrem Schicksal.

Zusammengefasst: Ich bin die charmante Trickbetrügerin des Insektenreichs. Warum selbst arbeiten, wenn andere es für einen tun? Also, wenn ihr das nächste Mal eine kleine, rot-schwarz gestreifte „Wespe“ mit roten Beinen seht – schaut lieber zweimal hin. Vielleicht ist das nicht die aggressive Wespe, die ihr erwartet, sondern nur ich, die Nomada rufipes, auf der Suche nach dem nächsten freien Nest.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- - Männchen- Nomada rufipes, eine Wespenbiene, ist eine so genannte Kuckucksbiene, wie alle Wespenbienen. Sie parasitiert bei Sandbienen und ist deswegen, wie ihre Wirte, auf Heide- Sand und Brachflächen angewiesen. Diese Aufnahme entstand im Steigerwald.Sie legt ein Ei in ein fertiges Nest der Wirtsbiene und dort frisst die ausschlüpfende Larve das Ei oder tötet die geschlüpfte Wirtslarve.Danach ernährt sie sich von dem Proviant den die Wirtsbiene einbrachte.Selten und auf der Vorwarnliste.

Artenschutz in Franken®

EUDR: EU-Parlament stimmt für ungebremste Waldzerstörung

EUDR: EU-Parlament stimmt für ungebremste Waldzerstörung

17/18.11.2024

Das EU-Parlament hat heute auf Initiative der Europäischen Volkspartei (EVP) für Änderungsanträge gestimmt, die die EU-Anti Entwaldungsverordnung (EUDR) erheblich abschwächen und damit eines der wichtigsten Umweltgesetze der EU ausbremsen. Durch die Einführung einer „Null-Risiko“-Herkunftsländer-Kategorie setzen sich die EVP und Verbündete dafür ein, die weitere Zerstörung von Wäldern sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas zu ermöglichen.

„Die Rolle rückwärts der christlichen Parteien ist beschämend. Sie unterminiert nicht nur ein demokratisch zustande gekommenes Gesetz und setzt die Glaubwürdigkeit der EU-Umweltpolitik aufs Spiel. Die EVP verleugnet damit ihre eigenen Wurzeln, die den Schutz der Schöpfung als eine Kernaufgabe sieht,“ sagt Johannes Zahnen, Holzreferent des WWF Deutschland.

17/18.11.2024

- WWF: Bewahrung der Schöpfung – Fehlanzeige! Blankes Entsetzen über die EVP-Fraktion bei EUDR-Abstimmung

Das EU-Parlament hat heute auf Initiative der Europäischen Volkspartei (EVP) für Änderungsanträge gestimmt, die die EU-Anti Entwaldungsverordnung (EUDR) erheblich abschwächen und damit eines der wichtigsten Umweltgesetze der EU ausbremsen. Durch die Einführung einer „Null-Risiko“-Herkunftsländer-Kategorie setzen sich die EVP und Verbündete dafür ein, die weitere Zerstörung von Wäldern sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas zu ermöglichen.

„Die Rolle rückwärts der christlichen Parteien ist beschämend. Sie unterminiert nicht nur ein demokratisch zustande gekommenes Gesetz und setzt die Glaubwürdigkeit der EU-Umweltpolitik aufs Spiel. Die EVP verleugnet damit ihre eigenen Wurzeln, die den Schutz der Schöpfung als eine Kernaufgabe sieht,“ sagt Johannes Zahnen, Holzreferent des WWF Deutschland.

Mit dieser „Persilschein“-Kategorie der „Null-Risiko“-Staaten verleugnet die EU, dass auch in Europa illegal Holz geschlagen wird. EU-Drittstaaten werden Regeln auferlegt, die die EU für sich selbst nicht einhalten will. Doch auch in Europa wird Holz in Wäldern geschlagen, in denen die Ökosysteme schwer geschädigt sind. Naturwälder werden gerodet und in Forstplantagen umgewandelt. Daher zielte die EU-Verordnung bislang darauf ab, zusätzlich zu Entwaldung auch Degradierung, also Zustandsverschlechterung, zu stoppen. Dieses Ziel nun auszuhöhlen, ist angesichts der Klimakrise wahnwitzig, die just eine rasche Walderholung und Wiederbewaldung erforderlich macht.

„Es ist nicht mehr so, dass wir die Natur nur nutzen, sondern wir übernutzen sie massiv und bringen damit den gesamten Planeten in Gefahr. Es geht inzwischen um den Erhalt Schöpfung an sich. Doch die von christlich-konservativen Parteien eingebrachten Änderungsvorschläge berücksichtigen nur Wirtschaftsinteressen – eine Rolle, die wir in Deutschland insbesondere von der FDP kannten. Waldschutz wäre damit nicht mehr möglich. Trotz verheerender Waldbrände, Sturmschäden und Trockenheit, mit massiven Waldschäden auch in Deutschland durch den Klimawandel, scheinen die christlichen Parteien die Bewahrung der Schöpfung aus den Augen verloren zu haben“, so Zahnen.

Der WWF fordert nun Kommissionspräsidentin von der Leyen auf, ihren Vorschlag, die Umsetzung des EUDR zu verzögern, zurückzuziehen. Damit würde das Gesetz wie ursprünglich vorgesehen zu Ende des Jahres 2024 in Kraft treten. Zugleich könnte EU-Präsidentin von der Leyen ihre Standfestigkeit beweisen, dass sie die Ziele des Green Deal weiterhin hochhält. Damit würde sie auch die Leistung vieler vorwärts gewandter Unternehmen anerkennen, die sich bereits auf den pünktlichen Geltungsbeginn vorbereitet hatten und die wollen, dass die Verordnung unverändert in Kraft tritt.

Die EU zählt zu den größten Treibern von Waldzerstörung gemäß einer WWF-Studie. 16 Prozent der globalen Tropenabholzung im Zusammenhang mit dem internationalen Handel gehen demnach auf das Konto der EU. Sie liegt damit auf Platz zwei der „Weltrangliste der Waldzerstörer“, hinter China (24 Prozent) und vor Indien (9 Prozent) und den USA (7 Prozent).

Quelle

WWF

Stand

14.11.2024

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

„Es ist nicht mehr so, dass wir die Natur nur nutzen, sondern wir übernutzen sie massiv und bringen damit den gesamten Planeten in Gefahr. Es geht inzwischen um den Erhalt Schöpfung an sich. Doch die von christlich-konservativen Parteien eingebrachten Änderungsvorschläge berücksichtigen nur Wirtschaftsinteressen – eine Rolle, die wir in Deutschland insbesondere von der FDP kannten. Waldschutz wäre damit nicht mehr möglich. Trotz verheerender Waldbrände, Sturmschäden und Trockenheit, mit massiven Waldschäden auch in Deutschland durch den Klimawandel, scheinen die christlichen Parteien die Bewahrung der Schöpfung aus den Augen verloren zu haben“, so Zahnen.

Der WWF fordert nun Kommissionspräsidentin von der Leyen auf, ihren Vorschlag, die Umsetzung des EUDR zu verzögern, zurückzuziehen. Damit würde das Gesetz wie ursprünglich vorgesehen zu Ende des Jahres 2024 in Kraft treten. Zugleich könnte EU-Präsidentin von der Leyen ihre Standfestigkeit beweisen, dass sie die Ziele des Green Deal weiterhin hochhält. Damit würde sie auch die Leistung vieler vorwärts gewandter Unternehmen anerkennen, die sich bereits auf den pünktlichen Geltungsbeginn vorbereitet hatten und die wollen, dass die Verordnung unverändert in Kraft tritt.

Die EU zählt zu den größten Treibern von Waldzerstörung gemäß einer WWF-Studie. 16 Prozent der globalen Tropenabholzung im Zusammenhang mit dem internationalen Handel gehen demnach auf das Konto der EU. Sie liegt damit auf Platz zwei der „Weltrangliste der Waldzerstörer“, hinter China (24 Prozent) und vor Indien (9 Prozent) und den USA (7 Prozent).

Quelle

WWF

Stand

14.11.2024

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

Der Kleine Dickkopf (Neottiglossa pusilla)

Der Kleine Dickkopf (Neottiglossa pusilla)

17/18.11.2024

Man könnte sagen, ich bin der charmante Winzling unter den harten Käfern, kaum größer als ein kleiner Fingernagel, aber mit einem stolzen Dickkopf, wie der Name schon sagt. Dieser „Dickkopf“ ist übrigens keine Beleidigung—ich trage ihn mit Stolz, denn mein Panzer ist wie eine Ritterrüstung. Ein bisschen härter und kantiger als bei anderen, und ja, auch ein wenig dickköpfig.

17/18.11.2024

- Ich bin der Kleine Dickkopf—auf Latein Neottiglossa pusilla, und ich gehöre zur faszinierenden Familie der Baumwanzen.

Man könnte sagen, ich bin der charmante Winzling unter den harten Käfern, kaum größer als ein kleiner Fingernagel, aber mit einem stolzen Dickkopf, wie der Name schon sagt. Dieser „Dickkopf“ ist übrigens keine Beleidigung—ich trage ihn mit Stolz, denn mein Panzer ist wie eine Ritterrüstung. Ein bisschen härter und kantiger als bei anderen, und ja, auch ein wenig dickköpfig.

Mein Habitat

Man findet mich auf Wiesen, in Gärten und auch an Wegrändern. Die Gräser sind mein Lieblingsplatz. Dort kann ich mich wunderbar tarnen, was äußerst wichtig ist, denn ich bin weder groß noch besonders wehrhaft. Die Tarnung ist dabei mein stärkster Vorteil, vor allem, weil ich in dezenten Braun- und Grautönen glänze—na ja, „glänze“ ist vielleicht das falsche Wort; sagen wir mal, ich bin eher... unauffällig-schick!

Nahrung: Zart, aber durchdringend

Ich bin übrigens ein Phytophage, das heißt, ich ernähre mich gerne von Pflanzensäften. Dabei bohre ich meinen Stechrüssel in die Halme von Gräsern, als wäre ich ein Mini-Vampir. Ich sauge also an Pflanzen, die ja auch nichts dagegen tun können—ich sage immer, das ist eine Art sanfte Methode, sich durchzufuttern. Ohne großes Drama.

Die Kunst des Dickköpfig-Seins

Mein „Dickkopf“ ist allerdings nicht nur ein Panzer. Es gibt da einen Grund für mein Auftreten: Mein Kopf und Körper sind so geformt, dass sie Eindringlinge in die Irre führen sollen. Durch meine Form erscheine ich größer und beeindruckender als ich bin—aber klar, bei einer Größe von gerade mal ein paar Millimetern brauche ich jeden kleinen Vorteil!

Parfum mit Vorsicht genießen

Wusstest du übrigens, dass ich ein paar gut platzierte Duftdrüsen an meinem Panzer habe? Wenn mich ein Vogel anknabbern will oder mich ein Mensch dumm festhält, kann ich einen strengen Duft abgeben, der bei Feinden „Uääääh!“ auslöst. Eine Art kleiner „Stinke-Knall“, wenn du so willst. Und ja, der ist ziemlich wirksam. Die Feinde überlegen es sich meist zweimal, ob sie mir wirklich zu nahe kommen möchten.

Fortpflanzung - Die Mini-Kleinen Dickköpfe

Meine kleinen Dickkopf-Babys (wir nennen sie Larven) sehen schon früh wie Mini-Versionen von mir aus, nur noch ohne den schicken Panzer. Ich und meine Artgenossen legen winzige Eier auf Pflanzen ab. Wir sind auch nicht besonders fürsorglich – nachdem wir die Eier gelegt haben, überlassen wir sie der Natur und den Pflanzen, wo sie dann hoffentlich überleben und groß und stark werden.

Mein Dasein in Kurzfassung

Also, was bin ich? Eine kleine, aber stolze Baumwanze, die durch die Wiesen kriecht, an Pflanzen saugt und sich auf ihre Tarnung verlässt. Man kann sagen, ich bin eine Mischung aus Überlebenskünstler und Dickkopf. Der Trick des Lebens lautet: Immer mit dem Kopf durch die Wand – auch wenn es nur ein Grashalm ist!

Und so krieche ich weiter und hoffe, dass ich nur selten eure Schuhe von unten sehe!

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Man findet mich auf Wiesen, in Gärten und auch an Wegrändern. Die Gräser sind mein Lieblingsplatz. Dort kann ich mich wunderbar tarnen, was äußerst wichtig ist, denn ich bin weder groß noch besonders wehrhaft. Die Tarnung ist dabei mein stärkster Vorteil, vor allem, weil ich in dezenten Braun- und Grautönen glänze—na ja, „glänze“ ist vielleicht das falsche Wort; sagen wir mal, ich bin eher... unauffällig-schick!

Nahrung: Zart, aber durchdringend

Ich bin übrigens ein Phytophage, das heißt, ich ernähre mich gerne von Pflanzensäften. Dabei bohre ich meinen Stechrüssel in die Halme von Gräsern, als wäre ich ein Mini-Vampir. Ich sauge also an Pflanzen, die ja auch nichts dagegen tun können—ich sage immer, das ist eine Art sanfte Methode, sich durchzufuttern. Ohne großes Drama.

Die Kunst des Dickköpfig-Seins

Mein „Dickkopf“ ist allerdings nicht nur ein Panzer. Es gibt da einen Grund für mein Auftreten: Mein Kopf und Körper sind so geformt, dass sie Eindringlinge in die Irre führen sollen. Durch meine Form erscheine ich größer und beeindruckender als ich bin—aber klar, bei einer Größe von gerade mal ein paar Millimetern brauche ich jeden kleinen Vorteil!

Parfum mit Vorsicht genießen

Wusstest du übrigens, dass ich ein paar gut platzierte Duftdrüsen an meinem Panzer habe? Wenn mich ein Vogel anknabbern will oder mich ein Mensch dumm festhält, kann ich einen strengen Duft abgeben, der bei Feinden „Uääääh!“ auslöst. Eine Art kleiner „Stinke-Knall“, wenn du so willst. Und ja, der ist ziemlich wirksam. Die Feinde überlegen es sich meist zweimal, ob sie mir wirklich zu nahe kommen möchten.

Fortpflanzung - Die Mini-Kleinen Dickköpfe

Meine kleinen Dickkopf-Babys (wir nennen sie Larven) sehen schon früh wie Mini-Versionen von mir aus, nur noch ohne den schicken Panzer. Ich und meine Artgenossen legen winzige Eier auf Pflanzen ab. Wir sind auch nicht besonders fürsorglich – nachdem wir die Eier gelegt haben, überlassen wir sie der Natur und den Pflanzen, wo sie dann hoffentlich überleben und groß und stark werden.

Mein Dasein in Kurzfassung

Also, was bin ich? Eine kleine, aber stolze Baumwanze, die durch die Wiesen kriecht, an Pflanzen saugt und sich auf ihre Tarnung verlässt. Man kann sagen, ich bin eine Mischung aus Überlebenskünstler und Dickkopf. Der Trick des Lebens lautet: Immer mit dem Kopf durch die Wand – auch wenn es nur ein Grashalm ist!

Und so krieche ich weiter und hoffe, dass ich nur selten eure Schuhe von unten sehe!

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Artenschutz in Franken®

Amphibien- Todesfalle - ungesicherter Gully und Lichtschacht

Amphibien- Todesfalle - ungesicherter Gully und Lichtschacht

Aus gegebenem Anlass möchten wir daher auf Tiere im Kellerlichtschacht hinweisen. Das Thema ist nicht zu vernachlässigen, denn was da an Tieren vorzufinden ist, ist vielfach beachtlich! Von Mäusen, Insekten, Amphibien und sogar (Vogelküken) Entenküken ist die Rede.

- Am 11.11.2024 mussten wir mehrere Molche und Kröten aus einem Kellerloch befreien.Zum Glück noch lebend.

Aus gegebenem Anlass möchten wir daher auf Tiere im Kellerlichtschacht hinweisen. Das Thema ist nicht zu vernachlässigen, denn was da an Tieren vorzufinden ist, ist vielfach beachtlich! Von Mäusen, Insekten, Amphibien und sogar (Vogelküken) Entenküken ist die Rede.

Amphibien suchen Verstecke und wandern umher. Wenn sie an Straßen oder Hauswänden entlang gehen, fallen sie häufig auch in Gullys, Kellerschachte und Kellerabgänge ec. Die Hauswand oder der Bordstein leiten nicht nur Wasser in den Abfluss, sondern auch die Tiere.

Viele Tiere finden den Tod, weil man sie erst spät entdeckt.

Darum bittet der Naturtreff Bedburg alle Hausbesitzer, einmal im Monat seinen Kellerlichtschacht zu kontrollieren. Wenn Molche oder Kröten gefunden werden bittet Naturschutzberater Rolf Thiemann, die Tiere unter Einhaltung der persönlichen Sicherungsvorgaben in einem Eimer aufzusammeln und am besten an einem geeigneten Laubhaufen oder dichtem Gebüsch wieder freizulassen. Traut man sich nicht die Tiere zu bergen gibt es vielfach bestimmt immer Hilfe in der Nachbarschaft.

Damit in Zukunft keine Tiere mehr in das Kellerloch fallen, kann man ein z.B. Fliegengitter unter das Abdeckgitter legen (hält auch Laub fern) oder ein Brett mit Querrillen als Aufstiegshilfe in das Loch schräg anlegen. Bitte auch den Einbruchschutz beachten und nicht übergehen.

Auch kann man beim Spazierengehen ab und zu mal in einen Kanalgully am Straßenrand schauen.

Sollten da Tiere festzustellen wäre es für die Tiere hilfreich die zuständigen Gemeinden oder Einrichtungen zu informieren. Auch das Ordnungsamt oder die Fachbehörden des Naturschutzes etc. könnten hier sicherlich weiterhelfen.

Autor / Aufnahme

Rolf Thiemann

Gewässer und Naturschutz im Erftkreis

Flora-Fauna-Artenschutz

Naturschutzökologie

Eisvogelweg 1

50181 Bedburg

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Viele Tiere finden den Tod, weil man sie erst spät entdeckt.

Darum bittet der Naturtreff Bedburg alle Hausbesitzer, einmal im Monat seinen Kellerlichtschacht zu kontrollieren. Wenn Molche oder Kröten gefunden werden bittet Naturschutzberater Rolf Thiemann, die Tiere unter Einhaltung der persönlichen Sicherungsvorgaben in einem Eimer aufzusammeln und am besten an einem geeigneten Laubhaufen oder dichtem Gebüsch wieder freizulassen. Traut man sich nicht die Tiere zu bergen gibt es vielfach bestimmt immer Hilfe in der Nachbarschaft.

Damit in Zukunft keine Tiere mehr in das Kellerloch fallen, kann man ein z.B. Fliegengitter unter das Abdeckgitter legen (hält auch Laub fern) oder ein Brett mit Querrillen als Aufstiegshilfe in das Loch schräg anlegen. Bitte auch den Einbruchschutz beachten und nicht übergehen.

Auch kann man beim Spazierengehen ab und zu mal in einen Kanalgully am Straßenrand schauen.

Sollten da Tiere festzustellen wäre es für die Tiere hilfreich die zuständigen Gemeinden oder Einrichtungen zu informieren. Auch das Ordnungsamt oder die Fachbehörden des Naturschutzes etc. könnten hier sicherlich weiterhelfen.

Autor / Aufnahme

Rolf Thiemann

Gewässer und Naturschutz im Erftkreis

Flora-Fauna-Artenschutz

Naturschutzökologie

Eisvogelweg 1

50181 Bedburg

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

Der Bläulichviolette Tatzenkäfer (Timarcha goettingensis)

Ein Tag im Leben des Bläulichvioletten Tatzenkäfers – aus der Sicht von Timarcha goettingensis

16/17.11.2024

Und ja, der Name ist so groß wie ich! Ich bin der lilafarbene Glanzpunkt auf der Wiese, ein kleiner, kugeliger Käfer mit strahlend bläulich-violetter Rüstung, den man nicht übersehen kann – zumindest nicht, wenn man genau hinschaut. Komm, ich erzähle dir mal von meinem gemütlichen Käferleben und warum ich auf keinen Fall einen Sprint hinlege, nur weil ein Grashalm im Weg ist!

16/17.11.2024

- Hallo, hallo! Ich bin Timarcha goettingensis, besser bekannt als der Bläulichviolette Tatzenkäfer.

Und ja, der Name ist so groß wie ich! Ich bin der lilafarbene Glanzpunkt auf der Wiese, ein kleiner, kugeliger Käfer mit strahlend bläulich-violetter Rüstung, den man nicht übersehen kann – zumindest nicht, wenn man genau hinschaut. Komm, ich erzähle dir mal von meinem gemütlichen Käferleben und warum ich auf keinen Fall einen Sprint hinlege, nur weil ein Grashalm im Weg ist!

Mein Look – Bläulich-violett und schwer zu toppen

Erstmal, guck dir mein schickes Outfit an! Mein Panzer schimmert metallisch bläulich-violett – stylisch, oder? Ich brauche keine wilden Muster oder schrillen Farben. Nein, meine Farbe zeigt meinen Glanz und ist eine wunderbare Tarnung. Denn für viele Feinde sehe ich damit eher ungenießbar aus. Vielleicht bin ich auch ein bisschen eitel, aber hey, wenn man so einen schicken Panzer hat, darf man auch mal ein bisschen stolz sein.

Wo ich lebe – Ein Gourmet unter den Blattkäfern

Du findest mich auf Wiesen, in lichten Wäldern und an sonnigen Wegesrändern in Europa. Hier liebe ich es, zwischen den Blättern herumzuwandern und mich an saftigen Pflanzen zu bedienen, vor allem an den Blättern von Wegerich und Labkraut. Ja, du hast richtig gehört, ich bin ein echter Feinschmecker unter den Blattkäfern! Blätter – das ist mein Ding! Besonders die saftigen und grünen Teile, darauf fahre ich total ab. Ich bin halt ein gemütlicher Käfer; ich muss nicht schnell sein, wenn das Buffet direkt vor mir liegt.

Tatzenkäfer – Was hat es mit den "Tatzen" auf sich?

Warum ich "Tatzenkäfer" heiße? Ganz einfach: Ich habe breite, kleine Füße, die sich fest an die Pflanzen klammern können. Diese „Tatzen“ sind optimal für mein gemächliches Leben. Ich lasse mir nämlich gern Zeit beim Laufen, Essen und Herumklettern – wie ein kleines Käferchen mit Wanderschuhen. Eile? Nicht mein Ding! Ich gehöre zur Entspannungstruppe unter den Käfern und lasse mich durch nichts aus der Ruhe bringen.

Mein Spezialtrick – Das Käfer-Kaugummi

Falls mich doch mal ein Vogel oder anderes neugieriges Tier belästigen will, hab ich eine geniale Verteidigungsstrategie. Ich produziere einen roten Saft, den ich bei Gefahr absondere. Der sieht ein bisschen aus wie Kaugummisaft und schmeckt auch so eklig. Er enthält chemische Stoffe, die meine Feinde abschrecken sollen – und glaub mir, das funktioniert super! Die meisten geben sofort auf, wenn sie nur daran schnuppern. Ich sag's mal so: Mein „Käferkaugummi“ ist nicht besonders lecker, aber extrem effektiv.

Mein Tempo – Das Schneckentempo!

Jetzt verrate ich dir ein kleines Geheimnis: Ich bin vielleicht einer der langsamsten Käfer überhaupt. Schnelligkeit? Keine Chance! Wenn du mich auf einer Wiese herumwandern siehst, dann in aller Gemächlichkeit. Andere Käfer flitzen herum und klettern wie verrückt, aber nicht ich. Mein Motto lautet: „In der Ruhe liegt die Kraft.“ Und, hey, was bringt es mir, wie ein Verrückter loszurennen, wenn das nächste Blatt direkt vor mir wächst? Also geh ich Schritt für Schritt – naja, „Tatz für Tatz“ – und genieße mein Essen in Ruhe.

Familienplanung – Ganz ohne Eile

Wie sieht’s bei uns aus, wenn’s um Nachwuchs geht? Die Weibchen legen ihre Eier in den Boden, und dort bleiben die Kleinen erstmal versteckt. Die Larven sind wie ich – auch sie genießen das Leben in langsamen Zügen und wachsen in ihrem eigenen Tempo heran. Sie bleiben gern in Bodennähe, knabbern fleißig an Pflanzen herum und werden irgendwann genauso kugelrund wie ich. Ein Käferleben in Slow Motion, könnte man sagen!

Ein friedlicher Käfer mit einer wichtigen Mission

Auch wenn ich vielleicht ein bisschen faul wirke, bin ich ein wichtiger Bestandteil der Natur. Als Pflanzenfresser halte ich das Pflanzenwachstum auf den Wiesen im Gleichgewicht. Außerdem bin ich ein beliebter Futterlieferant für kleine Tiere und Vögel (wenn die sich nicht vom Käferkaugummi abschrecken lassen!). So trage ich dazu bei, dass das ganze Ökosystem im Gleichgewicht bleibt.

Also, wenn du das nächste Mal auf einer Wiese bist und einen kleinen, schillernden Käfer siehst, der wie ein lila Edelstein über die Blätter schleicht – das bin wahrscheinlich ich, Timarcha goettingensis. Und wenn du dich kurz hinsetzt und mit mir eine Pause machst, wirst du sehen: Ein bisschen Langsamkeit hat ihren Reiz!

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Erstmal, guck dir mein schickes Outfit an! Mein Panzer schimmert metallisch bläulich-violett – stylisch, oder? Ich brauche keine wilden Muster oder schrillen Farben. Nein, meine Farbe zeigt meinen Glanz und ist eine wunderbare Tarnung. Denn für viele Feinde sehe ich damit eher ungenießbar aus. Vielleicht bin ich auch ein bisschen eitel, aber hey, wenn man so einen schicken Panzer hat, darf man auch mal ein bisschen stolz sein.

Wo ich lebe – Ein Gourmet unter den Blattkäfern

Du findest mich auf Wiesen, in lichten Wäldern und an sonnigen Wegesrändern in Europa. Hier liebe ich es, zwischen den Blättern herumzuwandern und mich an saftigen Pflanzen zu bedienen, vor allem an den Blättern von Wegerich und Labkraut. Ja, du hast richtig gehört, ich bin ein echter Feinschmecker unter den Blattkäfern! Blätter – das ist mein Ding! Besonders die saftigen und grünen Teile, darauf fahre ich total ab. Ich bin halt ein gemütlicher Käfer; ich muss nicht schnell sein, wenn das Buffet direkt vor mir liegt.

Tatzenkäfer – Was hat es mit den "Tatzen" auf sich?

Warum ich "Tatzenkäfer" heiße? Ganz einfach: Ich habe breite, kleine Füße, die sich fest an die Pflanzen klammern können. Diese „Tatzen“ sind optimal für mein gemächliches Leben. Ich lasse mir nämlich gern Zeit beim Laufen, Essen und Herumklettern – wie ein kleines Käferchen mit Wanderschuhen. Eile? Nicht mein Ding! Ich gehöre zur Entspannungstruppe unter den Käfern und lasse mich durch nichts aus der Ruhe bringen.

Mein Spezialtrick – Das Käfer-Kaugummi

Falls mich doch mal ein Vogel oder anderes neugieriges Tier belästigen will, hab ich eine geniale Verteidigungsstrategie. Ich produziere einen roten Saft, den ich bei Gefahr absondere. Der sieht ein bisschen aus wie Kaugummisaft und schmeckt auch so eklig. Er enthält chemische Stoffe, die meine Feinde abschrecken sollen – und glaub mir, das funktioniert super! Die meisten geben sofort auf, wenn sie nur daran schnuppern. Ich sag's mal so: Mein „Käferkaugummi“ ist nicht besonders lecker, aber extrem effektiv.

Mein Tempo – Das Schneckentempo!

Jetzt verrate ich dir ein kleines Geheimnis: Ich bin vielleicht einer der langsamsten Käfer überhaupt. Schnelligkeit? Keine Chance! Wenn du mich auf einer Wiese herumwandern siehst, dann in aller Gemächlichkeit. Andere Käfer flitzen herum und klettern wie verrückt, aber nicht ich. Mein Motto lautet: „In der Ruhe liegt die Kraft.“ Und, hey, was bringt es mir, wie ein Verrückter loszurennen, wenn das nächste Blatt direkt vor mir wächst? Also geh ich Schritt für Schritt – naja, „Tatz für Tatz“ – und genieße mein Essen in Ruhe.

Familienplanung – Ganz ohne Eile

Wie sieht’s bei uns aus, wenn’s um Nachwuchs geht? Die Weibchen legen ihre Eier in den Boden, und dort bleiben die Kleinen erstmal versteckt. Die Larven sind wie ich – auch sie genießen das Leben in langsamen Zügen und wachsen in ihrem eigenen Tempo heran. Sie bleiben gern in Bodennähe, knabbern fleißig an Pflanzen herum und werden irgendwann genauso kugelrund wie ich. Ein Käferleben in Slow Motion, könnte man sagen!

Ein friedlicher Käfer mit einer wichtigen Mission

Auch wenn ich vielleicht ein bisschen faul wirke, bin ich ein wichtiger Bestandteil der Natur. Als Pflanzenfresser halte ich das Pflanzenwachstum auf den Wiesen im Gleichgewicht. Außerdem bin ich ein beliebter Futterlieferant für kleine Tiere und Vögel (wenn die sich nicht vom Käferkaugummi abschrecken lassen!). So trage ich dazu bei, dass das ganze Ökosystem im Gleichgewicht bleibt.

Also, wenn du das nächste Mal auf einer Wiese bist und einen kleinen, schillernden Käfer siehst, der wie ein lila Edelstein über die Blätter schleicht – das bin wahrscheinlich ich, Timarcha goettingensis. Und wenn du dich kurz hinsetzt und mit mir eine Pause machst, wirst du sehen: Ein bisschen Langsamkeit hat ihren Reiz!

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Artenschutz in Franken®

Artenschutz in abgefischten Karpfenteichen?

Artenschutz in abgefischten Karpfenteichen?

15/16.11.2024

Der Herbstputz für den Lebensraum

Wenn der Karpfenteich abgefischt wird, geschieht das üblicherweise im Herbst. Dabei wird das Wasser abgelassen und die Karpfen sowie andere Fische werden eingesammelt.

Klingt erst mal wie eine große „Umräumaktion“ – doch gerade diese Reinigung bringt viele Vorteile für die Natur! Durch das Ablassen des Wassers wird der Teichgrund freigelegt und kann sich regenerieren. Pflanzenreste, abgestorbene Biomasse und Algen werden dabei quasi wie ein Herbstlaub-Haufen entfernt, was den Nährstoffgehalt im Wasser für die nächste Saison reduziert. Weniger Nährstoffe bedeuten bessere Lebensbedingungen für viele heimische Wasserpflanzen und -tiere, da das Wasser nicht mehr so schnell „umkippt“.

15/16.11.2024

- Na klar, ich erkläre es dir so, dass der Artenschutz in abgefischten Karpfenteichen nicht nur logisch, sondern fast schon „karpfig“ klingt!

Der Herbstputz für den Lebensraum

Wenn der Karpfenteich abgefischt wird, geschieht das üblicherweise im Herbst. Dabei wird das Wasser abgelassen und die Karpfen sowie andere Fische werden eingesammelt.

Klingt erst mal wie eine große „Umräumaktion“ – doch gerade diese Reinigung bringt viele Vorteile für die Natur! Durch das Ablassen des Wassers wird der Teichgrund freigelegt und kann sich regenerieren. Pflanzenreste, abgestorbene Biomasse und Algen werden dabei quasi wie ein Herbstlaub-Haufen entfernt, was den Nährstoffgehalt im Wasser für die nächste Saison reduziert. Weniger Nährstoffe bedeuten bessere Lebensbedingungen für viele heimische Wasserpflanzen und -tiere, da das Wasser nicht mehr so schnell „umkippt“.

Karpfen sind die „Bodenwühler“ der Teiche

Karpfen gelten als Bodenschlamm-Wühler, was auf Dauer zu einer starken Aufwirbelung und Trübung des Wassers führt. Wenn man die Karpfen jährlich abfischt, gönnt man anderen Arten eine kleine „Bodenpause“. Beispielsweise können empfindlichere Arten wie Amphibienlarven oder Libellenlarven dann besser überleben, weil sie klareres Wasser und einen stabileren Lebensraum haben. Also: Durch den Abfisch-Eingriff wird die Teichökologie gewissermaßen „feingetunt“, sodass auch die leisen Bewohner wieder die Chance haben, ihre Wasser-Ruheplätze zu genießen.

Der Teich als Vogel-Buffet

Nach dem Abfischen und dem Trockenlegen des Teichs verwandelt sich der Teichboden für Zugvögel in ein wahres Schlaraffenland. Die Vögel lieben den „Schlamm-Restaurant-Teich“ und picken die vielen im Boden verbleibenden Kleintiere auf, etwa Würmer, Schnecken und Insektenlarven. Besonders Zugvögel wie Kraniche und Störche legen auf dem Weg in den Süden gerne einen Zwischenstopp auf dem „Trockengelegten“ ein. Der abgefischte Teich wird so zu einem wichtigen „Biodiversity Drive-Thru“ für viele bedrohte Vogelarten.

Biodiversität durch Artenvielfalt

Wenn sich im Winter der Teichboden eine Zeit lang „ausruhen“ darf, entstehen in den Teichen kleine Tümpel und Pfützen, die für kurzlebige Arten wie bestimmte Molche und Frösche besonders attraktiv sind. Diese kleinen Wasserbereiche bieten den Tieren ideale Laichplätze, da sie vor Fressfeinden wie großen Fischen besser geschützt sind. Der Abfisch-Prozess und die zeitweise Trockenlegung schaffen also kurze, aber wichtige Phasen der „Ruhe vor dem großen Karpfen“ – und das fördert die Vielfalt im Teich.

„Abfischen“ als Win-Win für Mensch und Natur

Nicht zuletzt ist der abgefischte Karpfenteich ein Beispiel für eine nachhaltige, naturnahe Nutzung von Ökosystemen. Durch den jährlichen Rhythmus des Abfischens bleibt der Teich lebendig und das Wasser ist frischer und gesünder – so profitieren die Fischzucht und der Artenschutz gleichzeitig.

In der Aufnahme

Karpfen gelten als Bodenschlamm-Wühler, was auf Dauer zu einer starken Aufwirbelung und Trübung des Wassers führt. Wenn man die Karpfen jährlich abfischt, gönnt man anderen Arten eine kleine „Bodenpause“. Beispielsweise können empfindlichere Arten wie Amphibienlarven oder Libellenlarven dann besser überleben, weil sie klareres Wasser und einen stabileren Lebensraum haben. Also: Durch den Abfisch-Eingriff wird die Teichökologie gewissermaßen „feingetunt“, sodass auch die leisen Bewohner wieder die Chance haben, ihre Wasser-Ruheplätze zu genießen.

Der Teich als Vogel-Buffet

Nach dem Abfischen und dem Trockenlegen des Teichs verwandelt sich der Teichboden für Zugvögel in ein wahres Schlaraffenland. Die Vögel lieben den „Schlamm-Restaurant-Teich“ und picken die vielen im Boden verbleibenden Kleintiere auf, etwa Würmer, Schnecken und Insektenlarven. Besonders Zugvögel wie Kraniche und Störche legen auf dem Weg in den Süden gerne einen Zwischenstopp auf dem „Trockengelegten“ ein. Der abgefischte Teich wird so zu einem wichtigen „Biodiversity Drive-Thru“ für viele bedrohte Vogelarten.

Biodiversität durch Artenvielfalt

Wenn sich im Winter der Teichboden eine Zeit lang „ausruhen“ darf, entstehen in den Teichen kleine Tümpel und Pfützen, die für kurzlebige Arten wie bestimmte Molche und Frösche besonders attraktiv sind. Diese kleinen Wasserbereiche bieten den Tieren ideale Laichplätze, da sie vor Fressfeinden wie großen Fischen besser geschützt sind. Der Abfisch-Prozess und die zeitweise Trockenlegung schaffen also kurze, aber wichtige Phasen der „Ruhe vor dem großen Karpfen“ – und das fördert die Vielfalt im Teich.

„Abfischen“ als Win-Win für Mensch und Natur

Nicht zuletzt ist der abgefischte Karpfenteich ein Beispiel für eine nachhaltige, naturnahe Nutzung von Ökosystemen. Durch den jährlichen Rhythmus des Abfischens bleibt der Teich lebendig und das Wasser ist frischer und gesünder – so profitieren die Fischzucht und der Artenschutz gleichzeitig.

In der Aufnahme

- Abgelassener Fischteich ...temporäre Chance für die Biodiversität

Artenschutz in Franken®

Der Metallgrüne Schenkelkäfer (Chrysanthia viridissima)

Ein Tag im Leben des Metallgrünen Schenkelkäfers – aus der Sicht von Chrysanthia viridissima

15/16.11.2024

Hast du schon mal so ein grün-goldenes Glitzern gesehen? Ich bin quasi der Juwel unter den Käfern und stolz drauf! Komm mit, ich erzähl dir mal von meinem schimmernden Käferleben – mit einem Mix aus Wissenschaft und Spaß.

15/16.11.2024

- Hey du! Ja, du da! Ich bin's, Chrysanthia viridissima, der eine und einzige Metallgrüne Schenkelkäfer.

Hast du schon mal so ein grün-goldenes Glitzern gesehen? Ich bin quasi der Juwel unter den Käfern und stolz drauf! Komm mit, ich erzähl dir mal von meinem schimmernden Käferleben – mit einem Mix aus Wissenschaft und Spaß.

Mein Auftritt – Schillernd und immer top gestylt

Erst mal muss ich sagen, ich seh einfach fantastisch aus. Mein Panzer leuchtet metallisch grün und schimmert, als hätte ich mich in Goldstaub gewälzt. Das kommt von winzig kleinen Strukturen auf meinem Chitinpanzer, die das Licht brechen. Wie ein Regenbogen, aber besser – schließlich bin ich ja ein Käfer mit Stil. Warum bin ich so bunt? Na ja, das ist so eine Art Tarnung und Abschreckung zugleich. Die meisten Feinde denken: "Boah, der glänzt! Der ist bestimmt giftig!" Stimmt zwar nicht, aber hey, ich lass sie das ruhig glauben.

Wo ich lebe – Auf der Suche nach Nektar

Du findest mich meistens in sonnigen Wäldern, Waldrändern und auf blühenden Wiesen in Europa, vor allem von Frühling bis zum Hochsommer. Wenn du mich sehen willst, schau bei den Doldenblütlern vorbei – da hänge ich oft rum. Ich liebe diese Pflanzen, denn sie bieten das beste Nektar-Buffet der Natur. Doldenblütler wie die Wilde Möhre oder der Fenchel haben die leckersten Blütenstände – und die ziehe ich mir gern rein. Ein Leben als Käfer bedeutet für mich: Blüte für Blüte durchsuchen und genießen.

Was esse ich? Naschkatze des Waldes

Als erwachsener Käfer ernähre ich mich hauptsächlich von Pollen und Nektar. So süß und klebrig – einfach lecker! Manchmal bekomme ich sogar ein bisschen was von dem Blütenstaub ins Gesicht. Aber hey, das gehört dazu. Früher, als Larve, habe ich noch Holz gegessen – ja, richtig gehört, ich war ein Holzschredder! Damals lebte ich in verrottendem Holz und habe ordentlich reingehauen. Heute aber genieße ich nur noch Blütenleckereien. Als Erwachsener wird man halt anspruchsvoller.

Lebensweise – Glitzer mit Haltung

Mein Körper ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch mein Schutzschild. Und falls mir doch mal jemand zu nahe kommt, habe ich eine kleine Notfallstrategie: Ich lasse mich einfach fallen und spiele tot. Das ist der sogenannte "Schreckstarre-Modus". Funktioniert prima, vor allem wenn man irgendwo hoch oben in einer Blüte sitzt – runterfallen und dann stillhalten. Die meisten Fressfeinde verlieren schnell das Interesse, und ich kann mich heimlich davonmachen.

Familie und Nachwuchs – Ganz schön holzig

Wenn es um die nächste Generation geht, legen wir Schenkelkäfer-Weibchen unsere Eier auf morsches Holz ab, am liebsten in feuchter Umgebung. Die Kleinen, also die Larven, schlüpfen dann und verbringen ihre Zeit im Holz, wo sie sich durch die Fasern futtern. Ein Leben als Larve kann schon mal 1-2 Jahre dauern. Das mag lang erscheinen, aber hey, gutes Käferwerden braucht eben Zeit. Wenn sie sich dann in erwachsene Käfer verwandeln, heißt es ab ins Sonnenlicht und die Welt erobern!

Mein Name – Schenkelkäfer?

Jetzt fragst du dich vielleicht, warum man mich ausgerechnet "Schenkelkäfer" nennt? Gute Frage. Wahrscheinlich, weil ich relativ starke, kräftige Hinterbeine habe – die brauche ich für meinen Käfer-Workout, also um durch die Pflanzen zu klettern und zu flitzen, wenn es nötig ist. Vielleicht hätte man mich besser "Metallgrüner Muskelkäfer" nennen sollen, aber hey, ich hab den Namen ja nicht ausgesucht. Schenkelkäfer klingt auch irgendwie witzig, oder?

Bedrohtes Käferglück – Warum ich auf euch angewiesen bin

Leider werden wir Schenkelkäfer seltener, weil alte Wälder und Totholzplätze immer weniger werden. Manchmal ist es schwierig, genug Verstecke und Nahrungsplätze zu finden. Doch es gibt Hoffnung: Viele Menschen setzen sich dafür ein, dass alte Bäume stehen bleiben und die Natur nicht überall „aufgeräumt“ wird. Schließlich sind wir Käfer auch Teil des Ökosystems – wir bestäuben Blüten und helfen beim Zersetzen von altem Holz. Also, wenn du das nächste Mal in den Wald gehst, lass ein paar alte Bäume stehen, okay?

So, und jetzt entschuldige mich – ich hab noch ein paar Blüten zu naschen!

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Erst mal muss ich sagen, ich seh einfach fantastisch aus. Mein Panzer leuchtet metallisch grün und schimmert, als hätte ich mich in Goldstaub gewälzt. Das kommt von winzig kleinen Strukturen auf meinem Chitinpanzer, die das Licht brechen. Wie ein Regenbogen, aber besser – schließlich bin ich ja ein Käfer mit Stil. Warum bin ich so bunt? Na ja, das ist so eine Art Tarnung und Abschreckung zugleich. Die meisten Feinde denken: "Boah, der glänzt! Der ist bestimmt giftig!" Stimmt zwar nicht, aber hey, ich lass sie das ruhig glauben.

Wo ich lebe – Auf der Suche nach Nektar

Du findest mich meistens in sonnigen Wäldern, Waldrändern und auf blühenden Wiesen in Europa, vor allem von Frühling bis zum Hochsommer. Wenn du mich sehen willst, schau bei den Doldenblütlern vorbei – da hänge ich oft rum. Ich liebe diese Pflanzen, denn sie bieten das beste Nektar-Buffet der Natur. Doldenblütler wie die Wilde Möhre oder der Fenchel haben die leckersten Blütenstände – und die ziehe ich mir gern rein. Ein Leben als Käfer bedeutet für mich: Blüte für Blüte durchsuchen und genießen.

Was esse ich? Naschkatze des Waldes

Als erwachsener Käfer ernähre ich mich hauptsächlich von Pollen und Nektar. So süß und klebrig – einfach lecker! Manchmal bekomme ich sogar ein bisschen was von dem Blütenstaub ins Gesicht. Aber hey, das gehört dazu. Früher, als Larve, habe ich noch Holz gegessen – ja, richtig gehört, ich war ein Holzschredder! Damals lebte ich in verrottendem Holz und habe ordentlich reingehauen. Heute aber genieße ich nur noch Blütenleckereien. Als Erwachsener wird man halt anspruchsvoller.

Lebensweise – Glitzer mit Haltung

Mein Körper ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch mein Schutzschild. Und falls mir doch mal jemand zu nahe kommt, habe ich eine kleine Notfallstrategie: Ich lasse mich einfach fallen und spiele tot. Das ist der sogenannte "Schreckstarre-Modus". Funktioniert prima, vor allem wenn man irgendwo hoch oben in einer Blüte sitzt – runterfallen und dann stillhalten. Die meisten Fressfeinde verlieren schnell das Interesse, und ich kann mich heimlich davonmachen.

Familie und Nachwuchs – Ganz schön holzig

Wenn es um die nächste Generation geht, legen wir Schenkelkäfer-Weibchen unsere Eier auf morsches Holz ab, am liebsten in feuchter Umgebung. Die Kleinen, also die Larven, schlüpfen dann und verbringen ihre Zeit im Holz, wo sie sich durch die Fasern futtern. Ein Leben als Larve kann schon mal 1-2 Jahre dauern. Das mag lang erscheinen, aber hey, gutes Käferwerden braucht eben Zeit. Wenn sie sich dann in erwachsene Käfer verwandeln, heißt es ab ins Sonnenlicht und die Welt erobern!

Mein Name – Schenkelkäfer?

Jetzt fragst du dich vielleicht, warum man mich ausgerechnet "Schenkelkäfer" nennt? Gute Frage. Wahrscheinlich, weil ich relativ starke, kräftige Hinterbeine habe – die brauche ich für meinen Käfer-Workout, also um durch die Pflanzen zu klettern und zu flitzen, wenn es nötig ist. Vielleicht hätte man mich besser "Metallgrüner Muskelkäfer" nennen sollen, aber hey, ich hab den Namen ja nicht ausgesucht. Schenkelkäfer klingt auch irgendwie witzig, oder?

Bedrohtes Käferglück – Warum ich auf euch angewiesen bin

Leider werden wir Schenkelkäfer seltener, weil alte Wälder und Totholzplätze immer weniger werden. Manchmal ist es schwierig, genug Verstecke und Nahrungsplätze zu finden. Doch es gibt Hoffnung: Viele Menschen setzen sich dafür ein, dass alte Bäume stehen bleiben und die Natur nicht überall „aufgeräumt“ wird. Schließlich sind wir Käfer auch Teil des Ökosystems – wir bestäuben Blüten und helfen beim Zersetzen von altem Holz. Also, wenn du das nächste Mal in den Wald gehst, lass ein paar alte Bäume stehen, okay?

So, und jetzt entschuldige mich – ich hab noch ein paar Blüten zu naschen!

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Metallgrüner Schenkelkäfer (Chrysanthia viridissima)

Artenschutz in Franken®

Wenn Wiesen sterben und zu grünen "Wüsten" werden ...

Wenn Wiesen sterben und zu grünen "Wüsten" werden ...

14/15.11.2024