Die Ringelnatter (Natrix natrix)

Ringelnatter (Natrix natrix)

21/22.08.2024

Sie ist in Europa und Teilen Asiens weit verbreitet und bewohnt eine Vielzahl von Lebensräumen, einschließlich Feuchtgebiete, Wälder, Wiesen und sogar städtische Umgebungen.

21/22.08.2024

- Die Ringelnatter (Natrix natrix) ist eine nicht giftige Schlangenart, die zur Familie der Nattern (Colubridae) gehört.

Sie ist in Europa und Teilen Asiens weit verbreitet und bewohnt eine Vielzahl von Lebensräumen, einschließlich Feuchtgebiete, Wälder, Wiesen und sogar städtische Umgebungen.

Anatomisch betrachtet ist die Ringelnatter schlank und langgestreckt mit einer durchschnittlichen Länge von 60 bis 100 Zentimetern, obwohl einige Individuen bis zu 150 Zentimeter lang werden können. Ihre Körperfärbung variiert je nach Lebensraum und kann von olivgrün bis graubraun reichen, oft mit dunklen Flecken oder Streifen entlang des Rückens und der Seiten. Die Unterseite ist in der Regel heller und kann gelblich oder orange gefärbt sein.

Ringelnattern sind semi-aquatisch und ausgezeichnete Schwimmer. Sie ernähren sich hauptsächlich von Amphibien wie Fröschen, Kröten und Molchen, aber auch von kleinen Fischen und gelegentlich kleinen Säugetieren oder Vögeln. Ihr Jagdverhalten ist typisch für Schlangen: Sie lauern ihrer Beute auf, schleichen sich an sie heran und greifen dann blitzschnell an, um sie zu ergreifen.

Fortpflanzungstechnisch sind Ringelnattern ovovivipar, was bedeutet, dass die Eier im Körper der Mutter ausgebrütet werden und sie lebende Jungschlangen zur Welt bringt. Die Paarung erfolgt im Frühjahr, und die Weibchen bringen im Spätsommer oder Herbst normalerweise eine Vielzahl von Jungschlangen zur Welt.

Aus ökologischer Sicht spielen Ringelnattern eine wichtige Rolle in ihren Ökosystemen, sowohl als Prädatoren von kleinen Wirbeltieren als auch als Beute für größere Raubtiere. Sie helfen, das Gleichgewicht in den Populationen ihrer Beutetiere zu regulieren, und dienen als Indikator für die Gesundheit von Feuchtgebieten und anderen Lebensräumen, in denen sie vorkommen.

Insgesamt ist die Ringelnatter eine faszinierende Schlangenart, die gut an ihre Umgebung angepasst ist und eine wichtige Rolle in den Ökosystemen Europas und Asiens spielt.

Aufnahme von Klaus Sanwald

Ringelnattern sind semi-aquatisch und ausgezeichnete Schwimmer. Sie ernähren sich hauptsächlich von Amphibien wie Fröschen, Kröten und Molchen, aber auch von kleinen Fischen und gelegentlich kleinen Säugetieren oder Vögeln. Ihr Jagdverhalten ist typisch für Schlangen: Sie lauern ihrer Beute auf, schleichen sich an sie heran und greifen dann blitzschnell an, um sie zu ergreifen.

Fortpflanzungstechnisch sind Ringelnattern ovovivipar, was bedeutet, dass die Eier im Körper der Mutter ausgebrütet werden und sie lebende Jungschlangen zur Welt bringt. Die Paarung erfolgt im Frühjahr, und die Weibchen bringen im Spätsommer oder Herbst normalerweise eine Vielzahl von Jungschlangen zur Welt.

Aus ökologischer Sicht spielen Ringelnattern eine wichtige Rolle in ihren Ökosystemen, sowohl als Prädatoren von kleinen Wirbeltieren als auch als Beute für größere Raubtiere. Sie helfen, das Gleichgewicht in den Populationen ihrer Beutetiere zu regulieren, und dienen als Indikator für die Gesundheit von Feuchtgebieten und anderen Lebensräumen, in denen sie vorkommen.

Insgesamt ist die Ringelnatter eine faszinierende Schlangenart, die gut an ihre Umgebung angepasst ist und eine wichtige Rolle in den Ökosystemen Europas und Asiens spielt.

Aufnahme von Klaus Sanwald

- Ringelnatter

Artenschutz in Franken®

Das sich Sammeln der Schwalben 2024

Das sich Sammeln der Schwalben

21/22.08.2024

21/22.08.2024

- Mehlschwalben und Rauchschwalben sind Vogelarten, die für ihr Verhalten bekannt sind, sich an bestimmten Sammelplätzen zu versammeln, bevor sie gemeinsam in ihre Winterquartiere aufbrechen.

- Diese Sammelplätze sind oft Telegrafen- oder Stromleitungen, aber es gibt mehrere Gründe, warum sie diese nicht unbedingt benötigen:

- Soziales Verhalten und Kommunikation: Schwalben sind gesellige Vögel, die stark auf soziale Signale und Kommunikation untereinander angewiesen sind. Die Wahl eines Sammelplatzes wie einer Stromleitung könnte darauf zurückzuführen sein, dass es ein gut sichtbarer Ort ist, an dem sie leicht zusammenkommen können, um sich zu versammeln und Informationen auszutauschen.

- Natürliche Sammelpunkte: In der Natur gibt es andere natürliche Erhebungen oder Strukturen wie Bäume, Felsen oder Gebäude, die ähnliche Funktionen erfüllen können wie Stromleitungen. Diese dienen den Schwalben als Orientierungspunkte und erleichtern es ihnen, sich zu sammeln, bevor sie ihre Zugreise antreten.

- Instinktives Verhalten: Schwalben haben ein stark ausgeprägtes Zugverhalten, das genetisch bedingt ist. Sie folgen oft traditionellen Zugrouten, die über Generationen hinweg entwickelt wurden. Die Wahl des Sammelplatzes könnte daher auch teilweise auf diesen instinktiven Zugtrieb zurückzuführen sein.

Fachlich betrachtet können diese Aspekte durch Studien zur Ethologie (Verhaltensforschung) und Ornithologie (Vogelkunde) erklärt werden. Forscher haben beobachtet, wie Schwalben kommunizieren und welche Faktoren ihre Sammelplätze bestimmen. Diese Erkenntnisse helfen dabei zu verstehen, warum Schwalben bestimmte Strukturen für ihre Zugvorbereitungen nutzen, ohne dass diese zwingend menschliche Einrichtungen wie Stromleitungen sein müssen.

In der Aufnahme vom 11.08.2024

- Rauch- und Mehlschwalben sammeln sich auf Stromleitungen ..

Artenschutz in Franken®

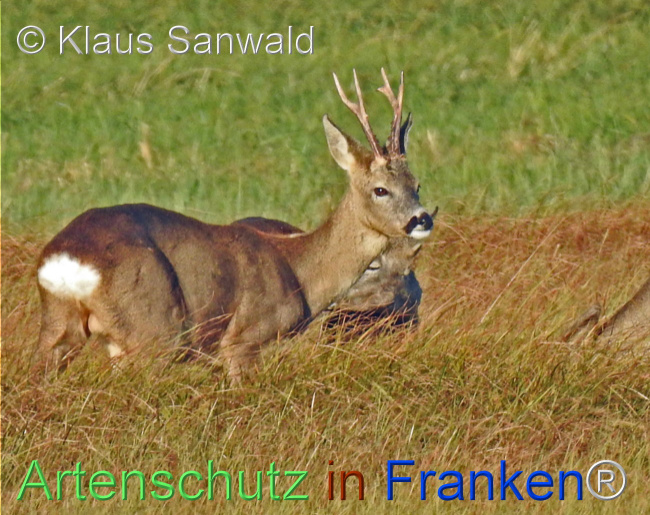

Das Reh (Capreolus capreolus)

Reh (Capreolus capreolus)

20/21.08.2024

Ich lebe hauptsächlich in Wäldern, aber ich finde mich auch gut in Feldlandschaften zurecht, besonders dort, wo es eine Mischung aus Wald, Wiesen und Feldern gibt. Diese Lebensräume bieten mir Schutz, Nahrung und die Möglichkeit, mich zurückzuziehen, wenn Gefahr droht. Meine Sinne sind sehr scharf: Mein Gehör und mein Geruchssinn sind besonders gut ausgeprägt, was mir hilft, Feinde frühzeitig zu bemerken.

20/21.08.2024

- Hallo! Ich bin ein Reh, genauer gesagt Capreolus capreolus, wie die Menschen uns nennen. Lass mich dir ein wenig über mein Leben und meine Sicht auf die Welt erzählen.

Ich lebe hauptsächlich in Wäldern, aber ich finde mich auch gut in Feldlandschaften zurecht, besonders dort, wo es eine Mischung aus Wald, Wiesen und Feldern gibt. Diese Lebensräume bieten mir Schutz, Nahrung und die Möglichkeit, mich zurückzuziehen, wenn Gefahr droht. Meine Sinne sind sehr scharf: Mein Gehör und mein Geruchssinn sind besonders gut ausgeprägt, was mir hilft, Feinde frühzeitig zu bemerken.

Meine Nahrung besteht hauptsächlich aus Gräsern, Kräutern, jungen Trieben und Blättern von Bäumen und Sträuchern. Im Sommer finde ich in den Wäldern und auf den Feldern eine Fülle von frischen Pflanzen, die ich gerne fresse. Im Winter hingegen, wenn das Nahrungsangebot knapper ist, wechsele ich zu Rinde, Knospen und abgestorbenen Pflanzenteilen. Ich bin also ein Pflanzenfresser, und mein Verdauungssystem ist darauf ausgelegt, diese faserreiche Kost effizient zu verwerten.

Ich bin ein ziemlich kleines Tier, vor allem im Vergleich zu anderen Hirscharten. Meine schlanke, anmutige Gestalt hilft mir, mich schnell und leise durch das Dickicht zu bewegen. Meine rotbraune Fellfarbe im Sommer passt sich hervorragend dem dichten Grün des Waldes an, während ich im Winter ein graubraunes Fell trage, das mich in der kahlen Winterlandschaft gut tarnt. Das Fell wechsle ich zweimal im Jahr, um mich den Jahreszeiten anzupassen.

Meine größte Sorge ist, immer wachsam zu bleiben. Es gibt viele Gefahren in meinem Lebensraum – vom Menschen, der mich jagt, bis hin zu natürlichen Feinden wie dem Wolf oder dem Luchs. Mein Instinkt sagt mir, immer auf der Hut zu sein, denn ich weiß, dass ich nur durch schnelle Reaktion überleben kann. Wenn ich Gefahr wittere, bin ich in der Lage, blitzschnell zu flüchten, dabei springe ich in hohen Bögen, was mich für Feinde schwerer greifbar macht.

Im Frühling und Sommer, wenn die Paarungszeit beginnt, ändert sich mein Verhalten. Dann werde ich mutiger und verlasse mein gewohnte Heim häufiger. Während der Brunft, die im Juli und August stattfindet, laufe ich weite Strecken, um ein Weibchen zu finden. Nach der Paarung trägt das Weibchen die Jungtiere bis zum nächsten Frühjahr aus. Die Rehkitze werden im Mai oder Juni geboren. Sie sind zuerst gut getarnt mit einem gefleckten Fell, das sie vor Feinden schützt, während sie im hohen Gras liegen und auf ihre Mutter warten, die sie regelmäßig säugt.

Als Mutter bin ich sehr beschützend. Ich verstecke meine Kitze gut, und sie wissen, dass sie sich ruhig verhalten müssen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Nach einigen Wochen folgen sie mir und lernen, was sie fressen können und wie sie sich verhalten müssen, um sicher zu bleiben.

Leider ist mein Lebensraum oft bedroht. Straßen zerschneiden die Wälder, und der Verkehr wird für viele meiner Artgenossen zur tödlichen Falle. Auch intensive Landwirtschaft nimmt uns wichtige Rückzugsgebiete und Nahrungsquellen weg. Dennoch bin ich anpassungsfähig und finde oft Wege, mich auch in von Menschen geprägten Landschaften zurechtzufinden.

So lebe ich, wachsam und geschickt, in den Wäldern und Feldern. Ich hoffe, dass ich und meine Artgenossen weiterhin die Freiheit und den Schutz finden, die wir brauchen, um zu überleben. Das ist mein Leben – das Leben eines Rehs.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

Ich bin ein ziemlich kleines Tier, vor allem im Vergleich zu anderen Hirscharten. Meine schlanke, anmutige Gestalt hilft mir, mich schnell und leise durch das Dickicht zu bewegen. Meine rotbraune Fellfarbe im Sommer passt sich hervorragend dem dichten Grün des Waldes an, während ich im Winter ein graubraunes Fell trage, das mich in der kahlen Winterlandschaft gut tarnt. Das Fell wechsle ich zweimal im Jahr, um mich den Jahreszeiten anzupassen.

Meine größte Sorge ist, immer wachsam zu bleiben. Es gibt viele Gefahren in meinem Lebensraum – vom Menschen, der mich jagt, bis hin zu natürlichen Feinden wie dem Wolf oder dem Luchs. Mein Instinkt sagt mir, immer auf der Hut zu sein, denn ich weiß, dass ich nur durch schnelle Reaktion überleben kann. Wenn ich Gefahr wittere, bin ich in der Lage, blitzschnell zu flüchten, dabei springe ich in hohen Bögen, was mich für Feinde schwerer greifbar macht.

Im Frühling und Sommer, wenn die Paarungszeit beginnt, ändert sich mein Verhalten. Dann werde ich mutiger und verlasse mein gewohnte Heim häufiger. Während der Brunft, die im Juli und August stattfindet, laufe ich weite Strecken, um ein Weibchen zu finden. Nach der Paarung trägt das Weibchen die Jungtiere bis zum nächsten Frühjahr aus. Die Rehkitze werden im Mai oder Juni geboren. Sie sind zuerst gut getarnt mit einem gefleckten Fell, das sie vor Feinden schützt, während sie im hohen Gras liegen und auf ihre Mutter warten, die sie regelmäßig säugt.

Als Mutter bin ich sehr beschützend. Ich verstecke meine Kitze gut, und sie wissen, dass sie sich ruhig verhalten müssen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Nach einigen Wochen folgen sie mir und lernen, was sie fressen können und wie sie sich verhalten müssen, um sicher zu bleiben.

Leider ist mein Lebensraum oft bedroht. Straßen zerschneiden die Wälder, und der Verkehr wird für viele meiner Artgenossen zur tödlichen Falle. Auch intensive Landwirtschaft nimmt uns wichtige Rückzugsgebiete und Nahrungsquellen weg. Dennoch bin ich anpassungsfähig und finde oft Wege, mich auch in von Menschen geprägten Landschaften zurechtzufinden.

So lebe ich, wachsam und geschickt, in den Wäldern und Feldern. Ich hoffe, dass ich und meine Artgenossen weiterhin die Freiheit und den Schutz finden, die wir brauchen, um zu überleben. Das ist mein Leben – das Leben eines Rehs.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

- Reh

Artenschutz in Franken®

Artenschutz in Franken® -- Extensive Wiesenbewirtschaftung

Artenschutz in Franken® -- Extensive Wiesenbewirtschaftung

20/21.08.2024

Eine extensiv bewirtschaftete Wiese, die nur einmal pro Jahr nach dem 1. August gemäht wird, spielt nach unsererer Auffassung eine entscheidende Rolle im ökologischen Gleichgewicht.

Diese Art der Bewirtschaftung hat nach unserer festen Überzeugung zahlreiche positive Effekte auf die Biodiversität, den Boden, das Mikroklima und die allgemeine Gesundheit des Ökosystems.

20/21.08.2024

- All unsere Fläche werden nach dieser intern von unserer Seite implementierten Vorgabe bewirtschaftet ...

Eine extensiv bewirtschaftete Wiese, die nur einmal pro Jahr nach dem 1. August gemäht wird, spielt nach unsererer Auffassung eine entscheidende Rolle im ökologischen Gleichgewicht.

Diese Art der Bewirtschaftung hat nach unserer festen Überzeugung zahlreiche positive Effekte auf die Biodiversität, den Boden, das Mikroklima und die allgemeine Gesundheit des Ökosystems.

1. Biodiversität

Eine solche Wiese fördert die Artenvielfalt erheblich. Durch das späte Mähen nach dem 1. August haben Pflanzen ausreichend Zeit, zu blühen und Samen zu bilden. Dies sichert nicht nur das Überleben der Pflanzenarten, sondern auch die Nahrung für eine Vielzahl von Insekten, wie Schmetterlinge, Bienen und Käfer. Diese Insekten sind wiederum wichtige Bestäuber und Nahrung für Vögel und andere Tiere.

2. Lebensraum für Tiere

Extensive Wiesen bieten Lebensraum für viele Tierarten. Bodenbrütende Vögel, wie der Feldlerche, finden hier Schutz für ihre Nester. Auch kleine Säugetiere wie Feldhasen und Igel nutzen die Wiesen als Rückzugsort. Der Verzicht auf häufiges Mähen minimiert zudem die Störung dieser Tiere.

3. Erhalt seltener Pflanzenarten

Durch die extensive Bewirtschaftung können sich seltene und empfindliche Pflanzenarten etablieren, die in intensiver genutzten Agrarlandschaften oft verdrängt werden. Dazu gehören beispielsweise Orchideen oder bestimmte Gräser, die auf nährstoffarme Böden angewiesen sind, die durch weniger Düngung und seltenes Mähen erhalten bleiben.

4. Bodengesundheit

Extensiv bewirtschaftete Wiesen tragen zur Erhaltung und Verbesserung der Bodengesundheit bei. Die Pflanzenwurzeln stabilisieren den Boden und fördern die Humusbildung, was wiederum die Wasserhaltekapazität und die Nährstoffverfügbarkeit im Boden verbessert. Durch den späten Schnitt bleibt zudem der Großteil der Biomasse auf der Wiese und dient als Mulch, der den Boden vor Erosion schützt und als Lebensraum für Mikroorganismen dient.

5. Kohlenstoffspeicherung

Solche Wiesen tragen auch zur Kohlenstoffspeicherung bei. Durch die dichte Vegetationsdecke und die Humusbildung wird Kohlenstoff im Boden gebunden, was zur Minderung des Klimawandels beiträgt.

6. Förderung des Mikroklimas

Die dichte und vielfältige Vegetation beeinflusst das Mikroklima positiv. Die Wiesen kühlen ihre Umgebung, indem sie Feuchtigkeit speichern und langsam an die Luft abgeben. Sie wirken somit als natürliche „Klimaanlagen“ in der Landschaft.

7. Wasserhaushalt

Extensiv bewirtschaftete Wiesen fördern die Versickerung von Regenwasser und reduzieren die Oberflächenabflüsse. Dies hilft, Hochwasserspitzen abzufedern und trägt zur Grundwasserneubildung bei.

Fazit

Die ökologische Bedeutung einer extensiv bewirtschafteten Wiese, die nur einmal im Jahr nach dem 1. August gemäht wird, liegt in ihrer Funktion als Hotspot der Biodiversität, als Lebensraum für viele spezialisierte Arten, in der Erhaltung seltener Pflanzenarten, in der Bodengesundheit, der Kohlenstoffspeicherung, der Förderung des Mikroklimas und im Beitrag zum natürlichen Wasserhaushalt. Diese Wiesen sind ein wichtiger Bestandteil nachhaltiger Landschaftsökosysteme und tragen maßgeblich zur Stabilität und Gesundheit unserer Umwelt bei.

In der Aufnahme

Artenschutz in Franken®

Eine solche Wiese fördert die Artenvielfalt erheblich. Durch das späte Mähen nach dem 1. August haben Pflanzen ausreichend Zeit, zu blühen und Samen zu bilden. Dies sichert nicht nur das Überleben der Pflanzenarten, sondern auch die Nahrung für eine Vielzahl von Insekten, wie Schmetterlinge, Bienen und Käfer. Diese Insekten sind wiederum wichtige Bestäuber und Nahrung für Vögel und andere Tiere.

2. Lebensraum für Tiere

Extensive Wiesen bieten Lebensraum für viele Tierarten. Bodenbrütende Vögel, wie der Feldlerche, finden hier Schutz für ihre Nester. Auch kleine Säugetiere wie Feldhasen und Igel nutzen die Wiesen als Rückzugsort. Der Verzicht auf häufiges Mähen minimiert zudem die Störung dieser Tiere.

3. Erhalt seltener Pflanzenarten

Durch die extensive Bewirtschaftung können sich seltene und empfindliche Pflanzenarten etablieren, die in intensiver genutzten Agrarlandschaften oft verdrängt werden. Dazu gehören beispielsweise Orchideen oder bestimmte Gräser, die auf nährstoffarme Böden angewiesen sind, die durch weniger Düngung und seltenes Mähen erhalten bleiben.

4. Bodengesundheit

Extensiv bewirtschaftete Wiesen tragen zur Erhaltung und Verbesserung der Bodengesundheit bei. Die Pflanzenwurzeln stabilisieren den Boden und fördern die Humusbildung, was wiederum die Wasserhaltekapazität und die Nährstoffverfügbarkeit im Boden verbessert. Durch den späten Schnitt bleibt zudem der Großteil der Biomasse auf der Wiese und dient als Mulch, der den Boden vor Erosion schützt und als Lebensraum für Mikroorganismen dient.

5. Kohlenstoffspeicherung

Solche Wiesen tragen auch zur Kohlenstoffspeicherung bei. Durch die dichte Vegetationsdecke und die Humusbildung wird Kohlenstoff im Boden gebunden, was zur Minderung des Klimawandels beiträgt.

6. Förderung des Mikroklimas

Die dichte und vielfältige Vegetation beeinflusst das Mikroklima positiv. Die Wiesen kühlen ihre Umgebung, indem sie Feuchtigkeit speichern und langsam an die Luft abgeben. Sie wirken somit als natürliche „Klimaanlagen“ in der Landschaft.

7. Wasserhaushalt

Extensiv bewirtschaftete Wiesen fördern die Versickerung von Regenwasser und reduzieren die Oberflächenabflüsse. Dies hilft, Hochwasserspitzen abzufedern und trägt zur Grundwasserneubildung bei.

Fazit

Die ökologische Bedeutung einer extensiv bewirtschafteten Wiese, die nur einmal im Jahr nach dem 1. August gemäht wird, liegt in ihrer Funktion als Hotspot der Biodiversität, als Lebensraum für viele spezialisierte Arten, in der Erhaltung seltener Pflanzenarten, in der Bodengesundheit, der Kohlenstoffspeicherung, der Förderung des Mikroklimas und im Beitrag zum natürlichen Wasserhaushalt. Diese Wiesen sind ein wichtiger Bestandteil nachhaltiger Landschaftsökosysteme und tragen maßgeblich zur Stabilität und Gesundheit unserer Umwelt bei.

In der Aufnahme

- Am Beispiel einer unserer Fläche wird das Prinzip deutlich ... wir lassen unsere Wiesen immer nach dem 01.August einmalig pro Jahr mähen ... hier eine Aufnahme vom 10.08.2024

Artenschutz in Franken®

Artenschutz in Franken®

Der Triel (Burhinus oedicnemus)

Hallo! Ich bin ein Triel, wissenschaftlich als Burhinus oedicnemus bekannt.

19/20.08.2024

Ich bin ein eher ungewöhnlicher Vogel, der in offenen Landschaften lebt, besonders in trockenen, steinigen oder sandigen Gebieten, oft mit spärlicher Vegetation. Man findet mich in verschiedenen Teilen Europas, Asiens und Nordafrikas, wo ich mich am wohlsten fühle, wenn der Boden hart und trocken ist. Ich bevorzuge diese Umgebung, weil sie mir hilft, mich zu tarnen und meine Nahrung leicht zu finden.

19/20.08.2024

- Lass mich dir erzählen, wie ich die Welt aus meiner Perspektive sehe.

Ich bin ein eher ungewöhnlicher Vogel, der in offenen Landschaften lebt, besonders in trockenen, steinigen oder sandigen Gebieten, oft mit spärlicher Vegetation. Man findet mich in verschiedenen Teilen Europas, Asiens und Nordafrikas, wo ich mich am wohlsten fühle, wenn der Boden hart und trocken ist. Ich bevorzuge diese Umgebung, weil sie mir hilft, mich zu tarnen und meine Nahrung leicht zu finden.

Mit meinen großen, gelben Augen sehe ich auch bei schwachem Licht sehr gut. Das ist wichtig für mich, da ich ein dämmerungs- und nachtaktiver Vogel bin. Am Tag halte ich mich ruhig und unauffällig, oft still auf dem Boden sitzend, wo ich mich perfekt in die Umgebung einfüge. Meine graubraune Gefiederfärbung mit dunklen Streifen und Flecken ist ideal, um mich zu tarnen, sodass ich für Feinde fast unsichtbar bin, wenn ich mich nicht bewege.

Ich ernähre mich hauptsächlich von Insekten und anderen kleinen Wirbellosen, die ich geschickt im Boden aufspüre. Aber ich scheue mich auch nicht davor, kleinere Wirbeltiere wie Eidechsen oder Nagetiere zu fressen, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Mein kräftiger Schnabel hilft mir dabei, diese Beute zu fangen und zu zerkleinern.

Meine Flügel sind lang und haben markante weiße Bänder, die man besonders gut sieht, wenn ich fliege. Obwohl ich lieber am Boden bleibe, bin ich ein starker Flieger und kann lange Strecken zurücklegen, wenn es nötig ist. Besonders im Winter ziehe ich manchmal in wärmere Regionen, um der Kälte zu entkommen und ausreichend Nahrung zu finden.

Ich lege großen Wert auf mein Territorium. In der Brutzeit, die im Frühjahr beginnt, lege ich meine Eier direkt auf den Boden, oft in eine flache Mulde, die kaum als Nest erkennbar ist. Diese Strategie hat sich bewährt, da meine Eier so gut getarnt sind, dass sie fast unsichtbar für Raubtiere bleiben. Ich lege normalerweise zwei Eier, und sowohl mein Partner als auch ich kümmern uns um das Brüten und die Aufzucht der Küken.

Meine Küken sind Nestflüchter, das heißt, sie verlassen das Nest schon kurz nach dem Schlüpfen und folgen uns, während sie das Jagen und Überleben lernen. Ich bin sehr wachsam und beschütze meine Familie mit aller Kraft. Sollte Gefahr drohen, werde ich durch Rufe und Ablenkungsmanöver versuchen, Eindringlinge von meinem Nest wegzulocken.

Trotz meiner Anpassungsfähigkeit stehe ich vor einigen Herausforderungen. Landwirtschaftliche Veränderungen, die Zerstörung meiner Lebensräume und der Klimawandel machen es mir zunehmend schwerer, geeignete Brutplätze zu finden. Zum Glück gibt es Naturschutzprojekte, die sich um den Erhalt meiner Lebensräume bemühen.

Ich hoffe, dass ich noch lange in meinen bevorzugten Lebensräumen überleben kann, um weiterhin meine besonderen Fähigkeiten und meine einzigartige Lebensweise zu leben. Das ist meine Welt – die Welt des Triels.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

Ich ernähre mich hauptsächlich von Insekten und anderen kleinen Wirbellosen, die ich geschickt im Boden aufspüre. Aber ich scheue mich auch nicht davor, kleinere Wirbeltiere wie Eidechsen oder Nagetiere zu fressen, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Mein kräftiger Schnabel hilft mir dabei, diese Beute zu fangen und zu zerkleinern.

Meine Flügel sind lang und haben markante weiße Bänder, die man besonders gut sieht, wenn ich fliege. Obwohl ich lieber am Boden bleibe, bin ich ein starker Flieger und kann lange Strecken zurücklegen, wenn es nötig ist. Besonders im Winter ziehe ich manchmal in wärmere Regionen, um der Kälte zu entkommen und ausreichend Nahrung zu finden.

Ich lege großen Wert auf mein Territorium. In der Brutzeit, die im Frühjahr beginnt, lege ich meine Eier direkt auf den Boden, oft in eine flache Mulde, die kaum als Nest erkennbar ist. Diese Strategie hat sich bewährt, da meine Eier so gut getarnt sind, dass sie fast unsichtbar für Raubtiere bleiben. Ich lege normalerweise zwei Eier, und sowohl mein Partner als auch ich kümmern uns um das Brüten und die Aufzucht der Küken.

Meine Küken sind Nestflüchter, das heißt, sie verlassen das Nest schon kurz nach dem Schlüpfen und folgen uns, während sie das Jagen und Überleben lernen. Ich bin sehr wachsam und beschütze meine Familie mit aller Kraft. Sollte Gefahr drohen, werde ich durch Rufe und Ablenkungsmanöver versuchen, Eindringlinge von meinem Nest wegzulocken.

Trotz meiner Anpassungsfähigkeit stehe ich vor einigen Herausforderungen. Landwirtschaftliche Veränderungen, die Zerstörung meiner Lebensräume und der Klimawandel machen es mir zunehmend schwerer, geeignete Brutplätze zu finden. Zum Glück gibt es Naturschutzprojekte, die sich um den Erhalt meiner Lebensräume bemühen.

Ich hoffe, dass ich noch lange in meinen bevorzugten Lebensräumen überleben kann, um weiterhin meine besonderen Fähigkeiten und meine einzigartige Lebensweise zu leben. Das ist meine Welt – die Welt des Triels.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

- Triel (Burhinus oedicnemus)

Artenschutz in Franken®

Mäuse - Projekt 2024 - 2025

Mäuse - Projekt 2024 - 2025

19/20.08.2024

Regelmäßig erreichen uns Anfragen ob es möglich ist Mäuse auch mittels Mechanismen zu treiben ohne dass diese getötet werden. Immer wieder tauchen hierbei auch Fragen zum Bornavirus oder dem Hantavirus auf, da Mäuse und deren Hinterlassenschaften als Überträger identifiziert wurden.

Diesem Thema haben wir uns angenommen und starten ab dem 01. Juni 2024 eine einjährige Untersuchungsreihe an Standorten an welchen wir mit Sicherheit auf Kleinsäuger (Haus-Rötel-Gelbhals-Feldspitz- und Hausspitzmaus) treffen, diese Bereiche wurden in den vergangenen 6 Monaten intensiv von uns bewertet und sowohl die Lauf-Ruhe- und Fraßplätze der Tiere entsprechend nachdrücklich kartiert.

Ferner haben wir hier Räume mit unterschiedlichen Hauptmaterialien wie Holz-Metall- Kunststoff/Stein in den Fokus genommen, um erkennen zu können, ob und wie etwaige Unterschiede der Effektivität sichtbar werden.

19/20.08.2024

- AiF - Pilotprojekt Nagervergrämung ... die Julizahlen sind da ...

Regelmäßig erreichen uns Anfragen ob es möglich ist Mäuse auch mittels Mechanismen zu treiben ohne dass diese getötet werden. Immer wieder tauchen hierbei auch Fragen zum Bornavirus oder dem Hantavirus auf, da Mäuse und deren Hinterlassenschaften als Überträger identifiziert wurden.

Diesem Thema haben wir uns angenommen und starten ab dem 01. Juni 2024 eine einjährige Untersuchungsreihe an Standorten an welchen wir mit Sicherheit auf Kleinsäuger (Haus-Rötel-Gelbhals-Feldspitz- und Hausspitzmaus) treffen, diese Bereiche wurden in den vergangenen 6 Monaten intensiv von uns bewertet und sowohl die Lauf-Ruhe- und Fraßplätze der Tiere entsprechend nachdrücklich kartiert.

Ferner haben wir hier Räume mit unterschiedlichen Hauptmaterialien wie Holz-Metall- Kunststoff/Stein in den Fokus genommen, um erkennen zu können, ob und wie etwaige Unterschiede der Effektivität sichtbar werden.

Der Einsatz der Ultraschallgeräte findet in einer natürlichen Umgebung, mit etwas über den Vorgaben der ausgewählten Hersteller angegebenen Geräteanzahl pro Raum und Raumgröße statt. Es wurde darauf geachtet, dass es keine Bereiche mit Ultraschallschatten gibt.

Erst nach Abschluss dieser Untersuchungsreihe können wir von unserer Seite eine belastbare Information über die Wirkungsweise dieser Geräte sichtbar werden lassen.Doch stellen wir bis dahin selbstverständlich regelmäßig Ergebnisse zur Projektentwicklung vor, um unsere Eindrücke temporär zu kommunizieren.

Wir starten am: 31.05.2024 mit der Aktivierungsphase der ausgewählten Geräte und konnten hier bewusst auf batteriebetriebene Geräte zurückgreifen.

Objekte:

3 gleichgroße 30 Quadratmeter umfassende Räume

Bestehen vornehmlich aus:

1., Holz (Verschalung)

2., Metall (Edelstahlverblendung)

3., Stein (Mauerwerk)

Ausstattung:

Jeweils mit 3 Geräten ausgestattet

Wir setzen in den Objekten zusätzlich Maus- Lebendfallen ein und kontrollieren diese mindestens 3mal am Tag auf Besatz um hier eine in unseren Augen sicheren Aussage zur Wirksamkeit treffen zu können. Wir sind gespannt …

Hier noch einige Informationen zum Einsatz von einigen Mausefallentypen und deren mögliche Vor- und Nachteile:

Mäusefallen als Totschlagfallen

Beschreibung:

Totschlagfallen sind sogenannte mechanische Vorrichtungen, die darauf abzielen, Mäuse durch einen schnellen, kräftigen Schlag sofort und unmittelbar zu töten. Es gibt verschiedene Arten von Totschlagfallen, darunter traditionelle Schnappfallen, jedoch auch moderne elektronische Fallen etc.

Mögliche AiF - Vorteile

1. Effektivität: Totschlagfallen sind (meist) sehr effektiv und töten Mäuse in der Regel (jedoch nicht immer wie wir auch selbst erkannten) sofort.

2. Schnell: Mäuse werden (häufig – jedoch sicherlich nicht immer) schnell getötet, was das Leiden minimiert.

3. Kosten: Diese Fallen sind oft relativ preiswert und leicht verfügbar.

4. Wiederverwendbar: Viele Totschlagfallen können mehrfach verwendet werden, jedoch gilt es hier nach unserer Auffassung dringlich auch hygienische Aspekte zu beachten!

5. Kein Gift: Es werden keine Chemikalien oder Gifte verwendet, was sie aus dieser Perspektive gesehen sicherer für den Haushalt macht.

Mögliche AiF - Nachteile

1. Grausamkeit: Die Tötung der Maus kann als grausam empfunden werden, und manchmal sind die Mäuse auch nicht sofort tot, was zu (vermeidbarem) Leiden führt.

2. Sicherheitsrisiken: Für Menschen und Haustiere besteht ein potentielles Verletzungsrisiko, wenn sie versehentlich in die Falle geraten.

3. Entsorgung: Tote Mäuse müssen manuell und fachgerecht entsorgt werden, was für einige Menschen unangenehm sein kann.

4. Nicht selektiv: Diese Fallen unterscheiden nicht zwischen Mäusen und anderen kleinen Tieren.

Maus-Lebendfallen

Beschreibung:

Maus-Lebendfallen sind in der Regel Vorrichtungen, die darauf abzielen, Mäuse lebend zu fangen, ohne sie zu töten oder zu verletzen. Diese Fallen werden nach unserer Auffassung sehr oft aus ethischen Gründen oder auch für wissenschaftliche Zwecke verwendet, um die lebenden Tiere später wieder in die Freiheit zu entlassen. Lebendfallen funktionieren durch verschiedene Mechanismen, welche die Maus in einen geschlossenen Raum locken, aus dem sie nicht (im Idealfall) entkommen kann.

Mögliche AiF - Vorteile

1. Humanität: Mäuse werden lebend gefangen und können bei entsprechender Handhabe in der Regel unversehrt freigelassen werden.

2. Sicherheit: Reduzierte Gefahr für Menschen und Haustiere, da keine tödlichen Mechanismen oder Gifte verwendet werden. Viren könnten jedoch ggf. übertragen werden, deshalb immer Vorsicht.

3. Wiederverwendbar: Die meisten Lebendfallen sind tatsächlich robust und können daher auch mehrfach verwendet werden.

4. Umweltfreundlich: Keine chemischen Rückstände oder toten Tiere, die entsorgt werden müssen, dennoch setzen die Tiere nach unseren langjährigen Erfahrungen immer wieder Kot und Urin ab, deshalb sind hygienische Aspekte relevant!

Mögliche AiF - Nachteile

1. Aufwand: Gefangene Mäuse, oder besser die Fallen müssen immer und mehrfach am Tag regelmäßig kontrolliert und an tatsächlich geeigneten Orten freigelassen werden.

2. Stress für die Maus: Obwohl die Falle die Maus in der Regel nicht verletzt, kann das Fangen und Eingesperrt sein sehr stressig für das Tier sein.

3. Wiederbefall: Wenn die gefangenen Mäuse nicht weit genug vom Fundort entfernt freigelassen werden, können und werden sie meist auch (eigene Erfahrungen) zurückkehren.

4. Begrenzte Effektivität: In stark befallenen Gebieten kann die Fangrate zu gering sein, um das Problem effektiv und nachhaltig zu lösen.

"Mäusefallen / Abwehr" als Ultraschallgeräte

Beschreibung:

Ultraschallgeräte zur Mäuseabwehr senden hochfrequente Schallwellen aus, die für Menschen (meist) nicht hörbar sind, aber für Mäuse und andere Nagetiere nach uns vorliegenden Informationen äußerst unangenehm sein sollen. Diese Geräte sollen die Mäuse vertreiben, ohne sie zu töten.

Mögliche AiF - Vorteile

1. Humanität: Mäuse werden somit durch diesen Einsatz nicht getötet, sondern nur vertrieben.

2. Sicherheit: (Mutmaßlich) Keine Gefahr für Menschen und Haustiere, da keine mechanischen Teile oder Gifte verwendet werden. – dieses werden wir gleichfalls in der Handhabung bewerten.

3. Einfachheit: Sehr einfach in der Anwendung – das Gerät muss lediglich eingesteckt werden – dieses werden wir gleichfalls in der Handhabung bewerten.

4. Wartungsarm: Keine Notwendigkeit, Fallen neu zu stellen oder tote Tiere zu entsorgen. – dieses werden wir gleichfalls in der Handhabung bewerten.

Mögliche AiF – Nachteile

1. Wirksamkeit: Die Wirksamkeit dieser Geräte wird häufig infrage gestellt. Nicht alle Mäuse reagieren wohl auf Ultraschall, und einige können sich wohl daran gewöhnen.

2. Reichweite: Die Effektivität kann wohl durch Hindernisse wie Möbel und Wände beeinträchtigt werden, wodurch wohl mehrere Geräte in verschiedenen Räumen notwendig werden.

3. Störgeräusche: Einige Menschen und Haustiere können wohl die hochfrequenten Geräusche hören, was wohl zu Unbehagen führen kann.

4. Energieverbrauch: Diese Geräte müssen wohl ständig an eine Stromquelle angeschlossen sein, was einen kontinuierlichen Energieverbrauch bedeutet.

Ein erstes AiF - Fazit

Die Wahl zwischen Totschlag- Lebendfallen und Ultraschallgeräten hängt wohl stark von den individuellen Bedürfnissen und ethischen Überzeugungen ab. Totschlagfallen sind wohl meist effektiv und günstig, können jedoch wohl als grausam angesehen werden. Lebendfallen setzen eine hohe und zuverlässige Kontrolleinheit voraus. Ultraschallgeräte bieten wohl eine humane Alternative, deren Effektivität wohl jedoch variieren kann. Es kann wohl ggf. sinnvoll sein, verschiedene Methoden zu kombinieren, um das wohl beste Ergebnis zu erzielen.

Wir werden sehen und berichten sehr objektiv ...

In der Aufnahme von Johannes Rother

Erst nach Abschluss dieser Untersuchungsreihe können wir von unserer Seite eine belastbare Information über die Wirkungsweise dieser Geräte sichtbar werden lassen.Doch stellen wir bis dahin selbstverständlich regelmäßig Ergebnisse zur Projektentwicklung vor, um unsere Eindrücke temporär zu kommunizieren.

Wir starten am: 31.05.2024 mit der Aktivierungsphase der ausgewählten Geräte und konnten hier bewusst auf batteriebetriebene Geräte zurückgreifen.

Objekte:

3 gleichgroße 30 Quadratmeter umfassende Räume

Bestehen vornehmlich aus:

1., Holz (Verschalung)

2., Metall (Edelstahlverblendung)

3., Stein (Mauerwerk)

Ausstattung:

Jeweils mit 3 Geräten ausgestattet

Wir setzen in den Objekten zusätzlich Maus- Lebendfallen ein und kontrollieren diese mindestens 3mal am Tag auf Besatz um hier eine in unseren Augen sicheren Aussage zur Wirksamkeit treffen zu können. Wir sind gespannt …

Hier noch einige Informationen zum Einsatz von einigen Mausefallentypen und deren mögliche Vor- und Nachteile:

Mäusefallen als Totschlagfallen

Beschreibung:

Totschlagfallen sind sogenannte mechanische Vorrichtungen, die darauf abzielen, Mäuse durch einen schnellen, kräftigen Schlag sofort und unmittelbar zu töten. Es gibt verschiedene Arten von Totschlagfallen, darunter traditionelle Schnappfallen, jedoch auch moderne elektronische Fallen etc.

Mögliche AiF - Vorteile

1. Effektivität: Totschlagfallen sind (meist) sehr effektiv und töten Mäuse in der Regel (jedoch nicht immer wie wir auch selbst erkannten) sofort.

2. Schnell: Mäuse werden (häufig – jedoch sicherlich nicht immer) schnell getötet, was das Leiden minimiert.

3. Kosten: Diese Fallen sind oft relativ preiswert und leicht verfügbar.

4. Wiederverwendbar: Viele Totschlagfallen können mehrfach verwendet werden, jedoch gilt es hier nach unserer Auffassung dringlich auch hygienische Aspekte zu beachten!

5. Kein Gift: Es werden keine Chemikalien oder Gifte verwendet, was sie aus dieser Perspektive gesehen sicherer für den Haushalt macht.

Mögliche AiF - Nachteile

1. Grausamkeit: Die Tötung der Maus kann als grausam empfunden werden, und manchmal sind die Mäuse auch nicht sofort tot, was zu (vermeidbarem) Leiden führt.

2. Sicherheitsrisiken: Für Menschen und Haustiere besteht ein potentielles Verletzungsrisiko, wenn sie versehentlich in die Falle geraten.

3. Entsorgung: Tote Mäuse müssen manuell und fachgerecht entsorgt werden, was für einige Menschen unangenehm sein kann.

4. Nicht selektiv: Diese Fallen unterscheiden nicht zwischen Mäusen und anderen kleinen Tieren.

Maus-Lebendfallen

Beschreibung:

Maus-Lebendfallen sind in der Regel Vorrichtungen, die darauf abzielen, Mäuse lebend zu fangen, ohne sie zu töten oder zu verletzen. Diese Fallen werden nach unserer Auffassung sehr oft aus ethischen Gründen oder auch für wissenschaftliche Zwecke verwendet, um die lebenden Tiere später wieder in die Freiheit zu entlassen. Lebendfallen funktionieren durch verschiedene Mechanismen, welche die Maus in einen geschlossenen Raum locken, aus dem sie nicht (im Idealfall) entkommen kann.

Mögliche AiF - Vorteile

1. Humanität: Mäuse werden lebend gefangen und können bei entsprechender Handhabe in der Regel unversehrt freigelassen werden.

2. Sicherheit: Reduzierte Gefahr für Menschen und Haustiere, da keine tödlichen Mechanismen oder Gifte verwendet werden. Viren könnten jedoch ggf. übertragen werden, deshalb immer Vorsicht.

3. Wiederverwendbar: Die meisten Lebendfallen sind tatsächlich robust und können daher auch mehrfach verwendet werden.

4. Umweltfreundlich: Keine chemischen Rückstände oder toten Tiere, die entsorgt werden müssen, dennoch setzen die Tiere nach unseren langjährigen Erfahrungen immer wieder Kot und Urin ab, deshalb sind hygienische Aspekte relevant!

Mögliche AiF - Nachteile

1. Aufwand: Gefangene Mäuse, oder besser die Fallen müssen immer und mehrfach am Tag regelmäßig kontrolliert und an tatsächlich geeigneten Orten freigelassen werden.

2. Stress für die Maus: Obwohl die Falle die Maus in der Regel nicht verletzt, kann das Fangen und Eingesperrt sein sehr stressig für das Tier sein.

3. Wiederbefall: Wenn die gefangenen Mäuse nicht weit genug vom Fundort entfernt freigelassen werden, können und werden sie meist auch (eigene Erfahrungen) zurückkehren.

4. Begrenzte Effektivität: In stark befallenen Gebieten kann die Fangrate zu gering sein, um das Problem effektiv und nachhaltig zu lösen.

"Mäusefallen / Abwehr" als Ultraschallgeräte

Beschreibung:

Ultraschallgeräte zur Mäuseabwehr senden hochfrequente Schallwellen aus, die für Menschen (meist) nicht hörbar sind, aber für Mäuse und andere Nagetiere nach uns vorliegenden Informationen äußerst unangenehm sein sollen. Diese Geräte sollen die Mäuse vertreiben, ohne sie zu töten.

Mögliche AiF - Vorteile

1. Humanität: Mäuse werden somit durch diesen Einsatz nicht getötet, sondern nur vertrieben.

2. Sicherheit: (Mutmaßlich) Keine Gefahr für Menschen und Haustiere, da keine mechanischen Teile oder Gifte verwendet werden. – dieses werden wir gleichfalls in der Handhabung bewerten.

3. Einfachheit: Sehr einfach in der Anwendung – das Gerät muss lediglich eingesteckt werden – dieses werden wir gleichfalls in der Handhabung bewerten.

4. Wartungsarm: Keine Notwendigkeit, Fallen neu zu stellen oder tote Tiere zu entsorgen. – dieses werden wir gleichfalls in der Handhabung bewerten.

Mögliche AiF – Nachteile

1. Wirksamkeit: Die Wirksamkeit dieser Geräte wird häufig infrage gestellt. Nicht alle Mäuse reagieren wohl auf Ultraschall, und einige können sich wohl daran gewöhnen.

2. Reichweite: Die Effektivität kann wohl durch Hindernisse wie Möbel und Wände beeinträchtigt werden, wodurch wohl mehrere Geräte in verschiedenen Räumen notwendig werden.

3. Störgeräusche: Einige Menschen und Haustiere können wohl die hochfrequenten Geräusche hören, was wohl zu Unbehagen führen kann.

4. Energieverbrauch: Diese Geräte müssen wohl ständig an eine Stromquelle angeschlossen sein, was einen kontinuierlichen Energieverbrauch bedeutet.

Ein erstes AiF - Fazit

Die Wahl zwischen Totschlag- Lebendfallen und Ultraschallgeräten hängt wohl stark von den individuellen Bedürfnissen und ethischen Überzeugungen ab. Totschlagfallen sind wohl meist effektiv und günstig, können jedoch wohl als grausam angesehen werden. Lebendfallen setzen eine hohe und zuverlässige Kontrolleinheit voraus. Ultraschallgeräte bieten wohl eine humane Alternative, deren Effektivität wohl jedoch variieren kann. Es kann wohl ggf. sinnvoll sein, verschiedene Methoden zu kombinieren, um das wohl beste Ergebnis zu erzielen.

Wir werden sehen und berichten sehr objektiv ...

In der Aufnahme von Johannes Rother

- Erdmaus

Artenschutz in Franken®

Die Blaumerle (Monticola solitarius)

Blaumerle (Monticola solitarius)

18/19.08.2024

Als Blaumerle möchte ich dir meine Perspektive auf meine Art und einige fachliche Komponenten näherbringen:

18/19.08.2024

- Die Blaumerle, wissenschaftlich bekannt als Monticola solitarius, ist eine kleine Singvogelart aus der Familie der Fliegenschnäpper (Muscicapidae).

Als Blaumerle möchte ich dir meine Perspektive auf meine Art und einige fachliche Komponenten näherbringen:

Beschreibung und Aussehen:

- Als Blaumerle bin ich ein kleiner Vogel, etwa 14-16 Zentimeter lang. Männliche Blaumerlen haben ein auffälliges, kontrastreiches Gefieder: Der Kopf und der obere Teil des Rückens sind kräftig blau gefärbt, während der Bauch und die Flanken eher weißlich sind. Die Weibchen sind dagegen weniger auffällig gefärbt und haben ein bräunliches Gefieder mit dunkleren Streifen.

Lebensraum und Verbreitung:

- Wir Blaumerlen bevorzugen felsige Gebiete, insbesondere in bergigen oder hügeligen Regionen. Man findet uns vor allem in Südeuropa, Nordafrika und Teilen Asiens. Dort bewohnen wir Felsschluchten, Gebirgstäler und Weinberge, wo wir Nistplätze und Nahrung finden.

Verhalten und Ernährung:

- Wir sind agile Vögel, die gerne auf Felsen und Mauern klettern, um nach Insekten zu suchen. Unsere Nahrung besteht hauptsächlich aus kleinen Wirbellosen wie Käfern, Fliegen und Spinnen, die wir geschickt aus der Luft oder direkt von Steinen picken.

Fortpflanzung und Brutpflege:

- In der Brutzeit bauen wir Nester aus Gräsern und Zweigen in Felsspalten oder Mauerlöchern. Die Weibchen legen typischerweise 3-5 Eier, die sie alleine überwachen und ausbrüten. Nach dem Schlüpfen der Jungen füttern sowohl Männchen als auch Weibchen die Nestlinge mit Insekten.

Gesang und Kommunikation:

- Männliche Blaumerlen sind für ihren melodischen Gesang bekannt, der oft von hohen Felsen oder Mauern aus erklingt. Unser Gesang dient dazu, Reviergrenzen zu markieren und um Weibchen anzulocken. Die Melodie ist vielfältig und kann aus schnellen Trillern und klaren Pfeiftönen bestehen.

Schutzstatus und Bedrohungen:

- Obwohl wir nicht zu den stark gefährdeten Arten gehören, sind wir empfindlich gegenüber Veränderungen in unserem Lebensraum. Verluste an natürlichen Lebensräumen durch menschliche Aktivitäten wie Landwirtschaft, Urbanisierung und Tourismus können unsere Populationen beeinträchtigen.

Die Blaumerle ist also nicht nur ein schöner Vogel mit markanter Färbung, sondern auch ein faszinierendes Beispiel für die Anpassung von Vögeln an felsige Lebensräume und deren Herausforderungen.

In der Aufnahme von Helga Zinnecker

- Blaumerle (Monticola solitarius)

Artenschutz in Franken®

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

18/19.08.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

18/19.08.2024

- Die grafische Gestaltung ... Stimmungen an der Stele der Biodiversität®

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.

Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.

In der Aufnahme

Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.

In der Aufnahme

- Abendliche Eindrücke vom 09.08.2024 ...

Artenschutz in Franken®

Die Perleidechse (Timon lepidus)

Hallo! Ich bin eine Perleidechse, auch bekannt als Timon lepidus.

17/18.08.2024

Ich lebe in sonnigen, trockenen Gegenden, vor allem in Südwest-Europa. Meine Heimat erstreckt sich über Spanien, Portugal und den Süden Frankreichs. Ich bevorzuge warme und felsige Lebensräume, wo ich mich gut verstecken kann, aber auch offene Bereiche, wo ich mich sonnen kann, sind mir wichtig. Meine Umgebung ist mein Schutz, und ich habe im Laufe der Zeit gelernt, mich perfekt an meine Umgebung anzupassen.

17/18.08.2024

- Ich erzähle dir gerne ein wenig über mich aus meiner eigenen Sicht.

Ich lebe in sonnigen, trockenen Gegenden, vor allem in Südwest-Europa. Meine Heimat erstreckt sich über Spanien, Portugal und den Süden Frankreichs. Ich bevorzuge warme und felsige Lebensräume, wo ich mich gut verstecken kann, aber auch offene Bereiche, wo ich mich sonnen kann, sind mir wichtig. Meine Umgebung ist mein Schutz, und ich habe im Laufe der Zeit gelernt, mich perfekt an meine Umgebung anzupassen.

Meine Haut ist nicht nur irgendeine Haut; sie ist mit wunderschönen, leuchtend grünen Schuppen bedeckt, die mit schwarzen Flecken verziert sind. Diese Muster geben mir meinen Namen: Perleidechse. Ich bin ziemlich groß für eine Eidechse und kann eine Länge von bis zu 90 cm erreichen, wobei mein Schwanz fast zwei Drittel meiner Gesamtlänge ausmacht. Mein Schwanz ist für mich extrem wichtig; nicht nur zur Balance, sondern auch als Waffe, um mich zu verteidigen oder Angreifer zu vertreiben.

Tagsüber liebe ich es, mich in der Sonne zu wärmen. Als wechselwarmes Tier brauche ich die Sonne, um meine Körpertemperatur zu regulieren. In der Morgensonne hole ich mir die Energie, die ich brauche, um auf Nahrungssuche zu gehen. Ich bin ein Allesfresser, und meine Mahlzeiten bestehen aus Insekten, kleinen Wirbeltieren, Früchten und Pflanzen. Gelegentlich gehe ich sogar auf die Jagd nach kleineren Eidechsen oder Mäusen.

Meine Augen sind scharf, und ich kann Bewegungen gut wahrnehmen. Das ist wichtig für mich, um sowohl Beute zu entdecken als auch Feinde rechtzeitig zu erkennen. Wenn Gefahr droht, bin ich flink und kann schnell wegrennen oder mich in einem Versteck zurückziehen. Meine scharfen Zähne helfen mir, meine Nahrung zu zerkleinern, aber sie sind auch nützlich, wenn ich mich verteidigen muss.

Zur Fortpflanzung suche ich mir im Frühling ein Weibchen. Nach der Paarung legt das Weibchen ihre Eier in einen selbst gegrabenen, gut versteckten Bau. Diese Eier sind meine Zukunft, und nach einigen Monaten schlüpfen kleine Perleidechsen, die sofort unabhängig sind.

Ich bin stolz auf meine Fähigkeit, zu überleben, und ich schätze meine Freiheit sehr. Leider sind meine Lebensräume durch menschliche Eingriffe bedroht, und manchmal werde ich auch von Menschen gejagt oder illegal als Haustier gefangen. Trotzdem bleibe ich stark und hoffe, dass meine Art weiterhin in diesen schönen, sonnigen Gegenden existieren kann.

So, das ist meine Geschichte. Ich hoffe, du verstehst jetzt besser, wie ich lebe und was mich als Perleidechse so besonders macht.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

Tagsüber liebe ich es, mich in der Sonne zu wärmen. Als wechselwarmes Tier brauche ich die Sonne, um meine Körpertemperatur zu regulieren. In der Morgensonne hole ich mir die Energie, die ich brauche, um auf Nahrungssuche zu gehen. Ich bin ein Allesfresser, und meine Mahlzeiten bestehen aus Insekten, kleinen Wirbeltieren, Früchten und Pflanzen. Gelegentlich gehe ich sogar auf die Jagd nach kleineren Eidechsen oder Mäusen.

Meine Augen sind scharf, und ich kann Bewegungen gut wahrnehmen. Das ist wichtig für mich, um sowohl Beute zu entdecken als auch Feinde rechtzeitig zu erkennen. Wenn Gefahr droht, bin ich flink und kann schnell wegrennen oder mich in einem Versteck zurückziehen. Meine scharfen Zähne helfen mir, meine Nahrung zu zerkleinern, aber sie sind auch nützlich, wenn ich mich verteidigen muss.

Zur Fortpflanzung suche ich mir im Frühling ein Weibchen. Nach der Paarung legt das Weibchen ihre Eier in einen selbst gegrabenen, gut versteckten Bau. Diese Eier sind meine Zukunft, und nach einigen Monaten schlüpfen kleine Perleidechsen, die sofort unabhängig sind.

Ich bin stolz auf meine Fähigkeit, zu überleben, und ich schätze meine Freiheit sehr. Leider sind meine Lebensräume durch menschliche Eingriffe bedroht, und manchmal werde ich auch von Menschen gejagt oder illegal als Haustier gefangen. Trotzdem bleibe ich stark und hoffe, dass meine Art weiterhin in diesen schönen, sonnigen Gegenden existieren kann.

So, das ist meine Geschichte. Ich hoffe, du verstehst jetzt besser, wie ich lebe und was mich als Perleidechse so besonders macht.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

- Perleidechse (Timon lepidus)

Artenschutz in Franken®

Wer rettet die Bienen?

Wer rettet die Bienen?

17/18.08.2024

Mit welchen Hoffnungen und welcher Euphorie war vor wenigen Jahren ein Volksbegehren gestartet und zugegeben auch wir vom Artenschutz in Franken® hatten darauf gesetzt, das hier auf breiter Basis endlich die Erkenntnis reift, das wir alle Anstrengungen benötigen um den zunehmenden Verlust der Biodiversität in unserem Bundesland konsequent einzudämmen.

17/18.08.2024

Mit welchen Hoffnungen und welcher Euphorie war vor wenigen Jahren ein Volksbegehren gestartet und zugegeben auch wir vom Artenschutz in Franken® hatten darauf gesetzt, das hier auf breiter Basis endlich die Erkenntnis reift, das wir alle Anstrengungen benötigen um den zunehmenden Verlust der Biodiversität in unserem Bundesland konsequent einzudämmen.

Doch bereits nach relativ kurzer Zeit war uns klar, das wird wohl nichts … Anstatt nun gemeinsam nach vorne, in die mit möglichst großer Artenvielfalt ausgestatteter Zukunft zu schreiten, um den uns nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen, empfinden wir täglich Stagnation, es finden sich gar Rückschritte.

Es scheint tatsächlich so, dass an vielen, auch zentralen Stellen immer noch nicht erkannt wird, was hier in unserem Land eigentlich passiert. Wir setzen ohne Not wohl unsere sowie die Zukunft unserer Kinder und Enkel aufs Spiel, denn der Schutz der Insekten die hier ursächlich waren, sind ein gesellschaftliches Spiegelbild für das, was auf uns noch zukommen mag.

Wir haben die Hoffnung aufgegeben, dass hier von entscheidender Stelle wirklich noch viel kommt, es wird nach unserer Auffassung lediglich viel (schön) geredet und viel (schön) geschrieben … viel Positives geschehen ist wohl nichts, denn der Rückgang der Biodiversität ist noch immer an mannigfachen Stellen erkennbar. Wir erleben diesen fast täglich aufs Neue … es bedarf lediglich offener Augen und Ohren um diese Erfahrung auch selbst wahrnehmen zu dürfen.

Wenn wir als Gesellschaft tatsächlich etwas für die uns nachfolgende Generation in diesem Zusammenhang erreichen möchten, sollten wir ein neues Begehren anstrengen und dieses in eine Form gießen lassen, die verpflichtenden Charakter besitzt. Ansonsten können wir hier eigentlich stoppen und dem vollständigen Niedergang der Artenvielfalt mit offenen Augen entgegensehen.

Das Gerede von Ideologie können wir nicht mehr hören, denn es ist keine Ideologie, die hier angesprochen wird, sondern es ist die Realität, die von manchen eben nicht wahrgenommen wird oder wahrgenommen werden will / kann. Ob so oder so, im Ergebnis steht der Niedergang der Artenvielfalt, davon sind wir gänzlich überzeugt.

In der Aufnahme

Es scheint tatsächlich so, dass an vielen, auch zentralen Stellen immer noch nicht erkannt wird, was hier in unserem Land eigentlich passiert. Wir setzen ohne Not wohl unsere sowie die Zukunft unserer Kinder und Enkel aufs Spiel, denn der Schutz der Insekten die hier ursächlich waren, sind ein gesellschaftliches Spiegelbild für das, was auf uns noch zukommen mag.

Wir haben die Hoffnung aufgegeben, dass hier von entscheidender Stelle wirklich noch viel kommt, es wird nach unserer Auffassung lediglich viel (schön) geredet und viel (schön) geschrieben … viel Positives geschehen ist wohl nichts, denn der Rückgang der Biodiversität ist noch immer an mannigfachen Stellen erkennbar. Wir erleben diesen fast täglich aufs Neue … es bedarf lediglich offener Augen und Ohren um diese Erfahrung auch selbst wahrnehmen zu dürfen.

Wenn wir als Gesellschaft tatsächlich etwas für die uns nachfolgende Generation in diesem Zusammenhang erreichen möchten, sollten wir ein neues Begehren anstrengen und dieses in eine Form gießen lassen, die verpflichtenden Charakter besitzt. Ansonsten können wir hier eigentlich stoppen und dem vollständigen Niedergang der Artenvielfalt mit offenen Augen entgegensehen.

Das Gerede von Ideologie können wir nicht mehr hören, denn es ist keine Ideologie, die hier angesprochen wird, sondern es ist die Realität, die von manchen eben nicht wahrgenommen wird oder wahrgenommen werden will / kann. Ob so oder so, im Ergebnis steht der Niedergang der Artenvielfalt, davon sind wir gänzlich überzeugt.

In der Aufnahme

- Niedergemulcht ... tausendfacher Insektentod auch an den Rändern einer zunehmend industriell ausgerichteten Landwirtschaft.

Artenschutz in Franken®

Die Rötelschwalbe (Cecropis daurica)

Ich bin die Rötelschwalbe

16/17.08.2024

Ich bin eine stolze Schwalbe, die sich durch meinen eleganten Flug, meine auffälligen Farben und meinen Lebensstil von anderen Vögeln unterscheidet.Wenn du mich in der Luft siehst, dann erkennst du mich vielleicht an meinen langen, tief gegabelten Schwanzfedern, die mein Flugbild so charakteristisch machen. Aber lass mich dir mehr über mich erzählen, aus meiner Sicht und mit ein paar fachlichen Details.

16/17.08.2024

- Weitere Aufnahmen eingestellt

Ich bin eine stolze Schwalbe, die sich durch meinen eleganten Flug, meine auffälligen Farben und meinen Lebensstil von anderen Vögeln unterscheidet.Wenn du mich in der Luft siehst, dann erkennst du mich vielleicht an meinen langen, tief gegabelten Schwanzfedern, die mein Flugbild so charakteristisch machen. Aber lass mich dir mehr über mich erzählen, aus meiner Sicht und mit ein paar fachlichen Details.

Meine Erscheinung

Ich bin etwas größer als meine Verwandte, die Mehlschwalbe (Delichon urbicum), aber kleiner als die Rauchschwalbe (Hirundo rustica). Mein Gefieder ist auf dem Rücken glänzend blauschwarz, während meine Unterseite in einem warmen, rostbraunen Ton leuchtet. Besonders stolz bin ich auf meinen rostfarbenen Nackenkragen, der mir auch meinen Namen „Rötelschwalbe“ eingebracht hat.

Mein Lebensraum und Verbreitung

Ursprünglich stamme ich aus Asien, aber ich habe meine Flügel weit ausgebreitet und bin inzwischen auch in Europa und Afrika heimisch. Besonders gerne mag ich warme, offene Landschaften wie steinige Hügel, Felshänge und manchmal sogar menschliche Siedlungen. Wenn du genau hinsiehst, entdeckst du mein Nest oft unter Brücken, an Felsen oder in verlassenen Gebäuden.

Mein Nestbau

Wenn ich ein Nest baue, wähle ich den Ort sorgfältig aus. Mein Nest ist ein wahres Meisterwerk aus Lehm und Schlamm, den ich sorgfältig mit Speichel mische, um eine stabile Struktur zu schaffen. Im Gegensatz zu anderen Schwalben baue ich es oft an geschützten Stellen wie in Höhlen oder unter Vorsprüngen. Das Innere meines Nests polstere ich mit weichen Materialien aus, um es gemütlich für meine Jungen zu machen.

Ernährung und Jagdverhalten

Ich bin ein Insektenfresser, und mein Tag ist erfüllt von der Jagd nach Fluginsekten. Mit meinen schnellen, wendigen Flugmanövern fange ich Fliegen, Mücken und andere kleine Insekten direkt aus der Luft. Mein scharfer Schnabel und meine großen Augen helfen mir dabei, auch die kleinsten Beutetiere zu erspähen und im Flug zu erbeuten. Ich fliege oft in großen Höhen, aber auch knapp über dem Boden, wo ich die Insekten aus dem Gras aufscheuche.

Mein Verhalten und Sozialleben

Ich bin ein sozialer Vogel, und obwohl ich oft mit meiner Familie oder in kleinen Gruppen unterwegs bin, schätze ich auch die Gesellschaft anderer Schwalbenarten. Wir leben oft in Kolonien zusammen, wo wir unsere Nester dicht nebeneinander bauen und gemeinsam unsere Jungen aufziehen. Während der Brutzeit bin ich besonders wachsam und beschütze mein Nest und meine Jungen vehement vor Eindringlingen.

Meine Wanderungen

Wie viele meiner Verwandten bin auch ich ein Zugvogel. Im Herbst verlasse ich meine Brutgebiete in Europa und fliege in den Süden nach Afrika, wo ich den Winter verbringe. Im Frühjahr kehre ich dann wieder zurück, um zu brüten und meine Jungen großzuziehen. Diese langen Wanderungen sind anstrengend, aber mein Körper ist perfekt an diese Herausforderung angepasst. Ich habe starke Flügel und einen außergewöhnlichen Orientierungssinn, der mich immer wieder sicher zu meinem Brutplatz führt.

Mein Beitrag zum Ökosystem

Ich spiele eine wichtige Rolle im Ökosystem. Durch das Fressen von Insekten helfe ich, die Populationen von Schädlingen zu kontrollieren. In menschlichen Siedlungen trage ich dazu bei, die Anzahl der Fliegen und Mücken zu reduzieren, was sowohl für Menschen als auch für Tiere von Vorteil ist. Darüber hinaus bin ich ein Indikator für die Gesundheit meines Lebensraums: Geht es mir gut, bedeutet das, dass die Umwelt intakt ist.

Meine Herausforderungen

Trotz meiner Anpassungsfähigkeit stehe ich vor Herausforderungen. Der Verlust von geeigneten Lebensräumen, Pestizide, die meine Nahrungsquellen vergiften, und der Klimawandel, der meine Wanderungsrouten beeinflusst, setzen mir zu. Doch ich bin ein Überlebenskünstler, und mit deiner Hilfe – indem du meinen Lebensraum schützt und auf chemische Pestizide verzichtest – habe ich eine gute Chance, weiterhin durch die Lüfte zu fliegen und meine Lieder in die Welt zu tragen.

Das bin ich, die Rötelschwalbe, eine kleine, aber bedeutende Bewohnerin unserer Erde. Ich lade dich ein, mich zu beobachten und mehr über mein Leben zu lernen – und vielleicht kannst du auch ein wenig dazu beitragen, dass mein Lebensraum erhalten bleibt.

Aufnahme aus 2024 von Helga Zinnecker

Ich bin etwas größer als meine Verwandte, die Mehlschwalbe (Delichon urbicum), aber kleiner als die Rauchschwalbe (Hirundo rustica). Mein Gefieder ist auf dem Rücken glänzend blauschwarz, während meine Unterseite in einem warmen, rostbraunen Ton leuchtet. Besonders stolz bin ich auf meinen rostfarbenen Nackenkragen, der mir auch meinen Namen „Rötelschwalbe“ eingebracht hat.

Mein Lebensraum und Verbreitung

Ursprünglich stamme ich aus Asien, aber ich habe meine Flügel weit ausgebreitet und bin inzwischen auch in Europa und Afrika heimisch. Besonders gerne mag ich warme, offene Landschaften wie steinige Hügel, Felshänge und manchmal sogar menschliche Siedlungen. Wenn du genau hinsiehst, entdeckst du mein Nest oft unter Brücken, an Felsen oder in verlassenen Gebäuden.

Mein Nestbau

Wenn ich ein Nest baue, wähle ich den Ort sorgfältig aus. Mein Nest ist ein wahres Meisterwerk aus Lehm und Schlamm, den ich sorgfältig mit Speichel mische, um eine stabile Struktur zu schaffen. Im Gegensatz zu anderen Schwalben baue ich es oft an geschützten Stellen wie in Höhlen oder unter Vorsprüngen. Das Innere meines Nests polstere ich mit weichen Materialien aus, um es gemütlich für meine Jungen zu machen.

Ernährung und Jagdverhalten

Ich bin ein Insektenfresser, und mein Tag ist erfüllt von der Jagd nach Fluginsekten. Mit meinen schnellen, wendigen Flugmanövern fange ich Fliegen, Mücken und andere kleine Insekten direkt aus der Luft. Mein scharfer Schnabel und meine großen Augen helfen mir dabei, auch die kleinsten Beutetiere zu erspähen und im Flug zu erbeuten. Ich fliege oft in großen Höhen, aber auch knapp über dem Boden, wo ich die Insekten aus dem Gras aufscheuche.

Mein Verhalten und Sozialleben

Ich bin ein sozialer Vogel, und obwohl ich oft mit meiner Familie oder in kleinen Gruppen unterwegs bin, schätze ich auch die Gesellschaft anderer Schwalbenarten. Wir leben oft in Kolonien zusammen, wo wir unsere Nester dicht nebeneinander bauen und gemeinsam unsere Jungen aufziehen. Während der Brutzeit bin ich besonders wachsam und beschütze mein Nest und meine Jungen vehement vor Eindringlingen.

Meine Wanderungen

Wie viele meiner Verwandten bin auch ich ein Zugvogel. Im Herbst verlasse ich meine Brutgebiete in Europa und fliege in den Süden nach Afrika, wo ich den Winter verbringe. Im Frühjahr kehre ich dann wieder zurück, um zu brüten und meine Jungen großzuziehen. Diese langen Wanderungen sind anstrengend, aber mein Körper ist perfekt an diese Herausforderung angepasst. Ich habe starke Flügel und einen außergewöhnlichen Orientierungssinn, der mich immer wieder sicher zu meinem Brutplatz führt.

Mein Beitrag zum Ökosystem

Ich spiele eine wichtige Rolle im Ökosystem. Durch das Fressen von Insekten helfe ich, die Populationen von Schädlingen zu kontrollieren. In menschlichen Siedlungen trage ich dazu bei, die Anzahl der Fliegen und Mücken zu reduzieren, was sowohl für Menschen als auch für Tiere von Vorteil ist. Darüber hinaus bin ich ein Indikator für die Gesundheit meines Lebensraums: Geht es mir gut, bedeutet das, dass die Umwelt intakt ist.

Meine Herausforderungen

Trotz meiner Anpassungsfähigkeit stehe ich vor Herausforderungen. Der Verlust von geeigneten Lebensräumen, Pestizide, die meine Nahrungsquellen vergiften, und der Klimawandel, der meine Wanderungsrouten beeinflusst, setzen mir zu. Doch ich bin ein Überlebenskünstler, und mit deiner Hilfe – indem du meinen Lebensraum schützt und auf chemische Pestizide verzichtest – habe ich eine gute Chance, weiterhin durch die Lüfte zu fliegen und meine Lieder in die Welt zu tragen.

Das bin ich, die Rötelschwalbe, eine kleine, aber bedeutende Bewohnerin unserer Erde. Ich lade dich ein, mich zu beobachten und mehr über mein Leben zu lernen – und vielleicht kannst du auch ein wenig dazu beitragen, dass mein Lebensraum erhalten bleibt.

Aufnahme aus 2024 von Helga Zinnecker

Artenschutz in Franken®

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

16/17.08.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

16/17.08.2024

- Die grafische Gestaltung ... Stimmungen an der Stele der Biodiversität®

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.

Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.

In der Aufnahme

Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.

In der Aufnahme

- Abendliche Eindrücke vom 07.08.2024 ...

Artenschutz in Franken®

Der Baum-Weißling (Aporia crataegi) .... leider sehr selten geworden ...

Baum-Weißling (Aporia crataegi)

15/16.08.2024

Mein wissenschaftlicher Name, Aporia crataegi, deutet auf meine enge Verbindung zu bestimmten Pflanzenarten hin, insbesondere zu Weißdorn (Crataegus), deren Blätter ich als Raupen fresse.

15/16.08.2024

- Als Baum-Weißling (Aporia crataegi) betrachte ich die Welt aus einer einzigartigen Perspektive, angepasst an meine Umgebung und Lebensweise.

Mein wissenschaftlicher Name, Aporia crataegi, deutet auf meine enge Verbindung zu bestimmten Pflanzenarten hin, insbesondere zu Weißdorn (Crataegus), deren Blätter ich als Raupen fresse.

Als Schmetterling gehöre ich zur Familie der Weißlinge (Pieridae), und mein Aussehen ist typisch für viele dieser Arten: Ich habe weiße Flügel mit zarten schwarzen Adern und schwarze Flecken an den Flügelspitzen. Diese Färbung dient als Tarnung vor Fressfeinden und hilft mir, mich gut in blühenden Landschaften zu verstecken.

Mein Lebenszyklus ist geprägt von Metamorphose. Als Ei lege ich mich auf Weißdornblättern ab, wo ich als Raupe schlüpfe und mich von den Blättern ernähre. Diese Pflanzen sind meine Hauptnahrungsquelle während meiner Entwicklung. Während dieser Phase passe ich mich gut an die Umgebung an und vermeide es, von Vögeln oder anderen Raubtieren entdeckt zu werden.

Sobald ich genug Nahrung aufgenommen habe, verpuppe ich mich und durchlaufe eine Ruhephase, in der sich mein Körper stark verändert. Nach einigen Wochen schlüpfe ich als fertiger Baum-Weißling aus meiner Puppe. In dieser Phase bin ich ein geschickter Flieger, der sich von Nektar ernährt und dabei hilft, Blüten zu bestäuben.

Mein Lebensraum erstreckt sich über weite Teile Europas und Asiens, insbesondere in Gebieten, wo Weißdorn häufig vorkommt. Meine Populationen unterliegen jedoch verschiedenen Umweltbedrohungen, wie z.B. der Zerstörung natürlicher Lebensräume oder dem Einsatz von Pestiziden, die meine Nahrungsquellen gefährden können.

In der Natur spielen Baum-Weißlinge eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie als Bestäuber und Beute für verschiedene Tierarten dienen. Ihre Anwesenheit ist ein Zeichen für das Gleichgewicht und die Vielfalt der Lebensräume, in denen sie vorkommen.

Aufnahme von Helga Zinncker

Mein Lebenszyklus ist geprägt von Metamorphose. Als Ei lege ich mich auf Weißdornblättern ab, wo ich als Raupe schlüpfe und mich von den Blättern ernähre. Diese Pflanzen sind meine Hauptnahrungsquelle während meiner Entwicklung. Während dieser Phase passe ich mich gut an die Umgebung an und vermeide es, von Vögeln oder anderen Raubtieren entdeckt zu werden.

Sobald ich genug Nahrung aufgenommen habe, verpuppe ich mich und durchlaufe eine Ruhephase, in der sich mein Körper stark verändert. Nach einigen Wochen schlüpfe ich als fertiger Baum-Weißling aus meiner Puppe. In dieser Phase bin ich ein geschickter Flieger, der sich von Nektar ernährt und dabei hilft, Blüten zu bestäuben.

Mein Lebensraum erstreckt sich über weite Teile Europas und Asiens, insbesondere in Gebieten, wo Weißdorn häufig vorkommt. Meine Populationen unterliegen jedoch verschiedenen Umweltbedrohungen, wie z.B. der Zerstörung natürlicher Lebensräume oder dem Einsatz von Pestiziden, die meine Nahrungsquellen gefährden können.

In der Natur spielen Baum-Weißlinge eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie als Bestäuber und Beute für verschiedene Tierarten dienen. Ihre Anwesenheit ist ein Zeichen für das Gleichgewicht und die Vielfalt der Lebensräume, in denen sie vorkommen.

Aufnahme von Helga Zinncker

- Baum-Weißling (Aporia crataegi)

Artenschutz in Franken®

Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch

Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch

15/16.08.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.

Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.

Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

15/16.08.2024

- Einbringung der Sekundärhabitate ist fast abgeschlossen.

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.

Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.

Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.

Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.

In der Aufnahme

Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.

In der Aufnahme

- Projektfortschritt am 07.08.2024 ...

Artenschutz in Franken®

Die Totenkopfschwebfliege / Gemeine Dolden-Schwebfliege (Myathropa florea)

Totenkopfschwebfliege / Gemeine Dolden-Schwebfliege

14/15.08.2024

Ich sehe vielleicht ein bisschen aus wie eine Mini-Biene, aber ich bin eine Schwebfliege. Weißt du, was Schwebfliegen können? Wir können wie echte Helikopter in der Luft stehen! Zzzzzzz... einfach so! Cool, oder? Das ist, als ob du in der Luft stehen und dabei ein Eis essen könntest, ohne runterzufallen.

14/15.08.2024

- Hallo! Weißt du, wer ich bin? Ich bin die Totenkopfschwebfliege, aber du kannst mich einfach "Totti" nennen! Klingt gruselig, oder? Keine Sorge, ich bin total nett und gar nicht unheimlich.

Ich sehe vielleicht ein bisschen aus wie eine Mini-Biene, aber ich bin eine Schwebfliege. Weißt du, was Schwebfliegen können? Wir können wie echte Helikopter in der Luft stehen! Zzzzzzz... einfach so! Cool, oder? Das ist, als ob du in der Luft stehen und dabei ein Eis essen könntest, ohne runterzufallen.

Auf meinem Rücken trage ich ein besonderes Muster, das aussieht wie ein Totenkopf. Das ist mein Superheldenkostüm! Damit denken Raubtiere, ich wäre gefährlich, und lassen mich in Ruhe. Aber psst, mein Geheimnis: Ich bin überhaupt nicht gefährlich. Ich habe nicht einmal einen Stachel!

Ich liebe es, von Blume zu Blume zu fliegen und Nektar zu schlürfen. Das ist wie eine Party, bei der es nur Süßigkeiten gibt. Und weißt du was? Während ich das mache, helfe ich den Blumen, Babys zu bekommen! Ja, wirklich! Wenn ich von Blume zu Blume fliege, nehme ich Pollen mit, und das hilft den Blumen, neue Samen zu machen. Das ist, als würde ich ihnen helfen, ihre eigene Blumenfamilie zu gründen.

Und das Beste? Wenn ich auf Blättern oder Blüten lande, kitzelt das so schön an meinen Füßchen! Hihihi!

Also, wenn du das nächste Mal eine Totenkopfschwebfliege siehst, denk an mich, Totti, den freundlichen Luftakrobaten, der Blumen hilft und gerne in der Sonne tanzt. Zzzzzzzz...!

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Ich liebe es, von Blume zu Blume zu fliegen und Nektar zu schlürfen. Das ist wie eine Party, bei der es nur Süßigkeiten gibt. Und weißt du was? Während ich das mache, helfe ich den Blumen, Babys zu bekommen! Ja, wirklich! Wenn ich von Blume zu Blume fliege, nehme ich Pollen mit, und das hilft den Blumen, neue Samen zu machen. Das ist, als würde ich ihnen helfen, ihre eigene Blumenfamilie zu gründen.

Und das Beste? Wenn ich auf Blättern oder Blüten lande, kitzelt das so schön an meinen Füßchen! Hihihi!

Also, wenn du das nächste Mal eine Totenkopfschwebfliege siehst, denk an mich, Totti, den freundlichen Luftakrobaten, der Blumen hilft und gerne in der Sonne tanzt. Zzzzzzzz...!

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Totenkopfschwebfliege / Gemeine Dolden-Schwebfliege (Myathropa florea)

Artenschutz in Franken®

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

14/15.08.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

14/15.08.2024

- Die grafische Gestaltung ... Stimmungen an der Stele der Biodiversität®

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.

Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.

In der Aufnahme

Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.

In der Aufnahme

- Abendliche Eindrücke vom 06.08.2024 ...

Artenschutz in Franken®

Die Igelfliege (Tachina fera)

Igelfliege (Tachina fera)

13/14.08.2024

Lebenszyklus und Fortpflanzung:

"Ich bin eine Igelfliege, ein Parasit, der seine Nachkommen in anderen Insekten entwickelt. Mein Hauptziel ist es, einen geeigneten Wirt zu finden, damit meine Larven überleben und wachsen können. (...)

13/14.08.2024

- Aus der Perspektive der Igelfliege (Tachina fera) sieht das Leben wie folgt aus:

Lebenszyklus und Fortpflanzung:

"Ich bin eine Igelfliege, ein Parasit, der seine Nachkommen in anderen Insekten entwickelt. Mein Hauptziel ist es, einen geeigneten Wirt zu finden, damit meine Larven überleben und wachsen können. (...)

Ich lege meine Eier auf die Larven von Schmetterlingen oder Käfern ab, vorzugsweise solche, die an Pflanzen fressen. Wenn meine Larven schlüpfen, bohren sie sich in den Wirt und beginnen, ihn von innen heraus zu konsumieren. Es mag brutal erscheinen, aber es ist die beste Strategie, um sicherzustellen, dass meine Nachkommen genug Nahrung haben, um zu überleben und sich zu entwickeln."

Ernährung und Lebensweise: