Falten Erzwespe (Leucopsis dorsigera)

Falten Erzwespe (Leucopsis dorsigera)

20/21.07.2024

Als Erzwespe durchläuft sie einen komplexen Lebenszyklus, der stark mit anderen Arten interagiert, insbesondere mit Bienen und Wespen.

20/21.07.2024

- Die Erzwespe Leucospis dorsigera ist eine bemerkenswerte Art aus der Familie der Leucospidae, die sich durch ihre faszinierenden Lebensweise und ihre spezialisierten Anpassungen auszeichnet.

Als Erzwespe durchläuft sie einen komplexen Lebenszyklus, der stark mit anderen Arten interagiert, insbesondere mit Bienen und Wespen.

Leucospis dorsigera zeichnet sich durch ihre einzigartige Fähigkeit aus, Parasitoidenlarven in den Nestern von Bienen und Wespen zu überleben. Diese Erzwespe ist bekannt dafür, dass sie ihre Eier in die Brutzellen anderer Insektenarten legt, insbesondere in solche, die von Mauerbienen oder Sandwespen geschaffen wurden. Dieser parasitäre Lebensstil ist entscheidend für ihr Überleben und ihre Fortpflanzung.

Ein fachlicher Aspekt, der Leucospis dorsigera besonders interessant macht, ist ihre Anatomie und Physiologie, die sich an diese parasitäre Lebensweise angepasst hat. Zum Beispiel haben sie spezielle Werkzeuge, um die Brutzellen anderer Insekten zu durchdringen und ihre Eier genau dort abzulegen, wo sie sich am besten entwickeln können. Darüber hinaus sind ihre Eier oft mit chemischen Signalen versehen, die sicherstellen, dass sie nicht von den Wirtsinsekten erkannt und abgestoßen werden.

Ein weiterer faszinierender Punkt ist die Beziehung zwischen Leucospis dorsigera und ihren Wirtsinsekten. Durch die parasitäre Interaktion beeinflusst diese Erzwespe direkt die Populationen von Bienen und Wespen, die wiederum wichtige Rollen in ihren jeweiligen Ökosystemen spielen. Studien haben gezeigt, dass diese Wechselwirkungen weitreichende Auswirkungen auf die Struktur und Dynamik von Insektengemeinschaften haben können.

Insgesamt ist Leucospis dorsigera ein herausragendes Beispiel für die Evolution von Anpassungen in der Natur, die es einer Art ermöglichen, eine Nische zu besetzen, die auf die Ausnutzung anderer Organismen spezialisiert ist. Die Erforschung solcher Erzwespen hilft Wissenschaftlern nicht nur dabei, die Vielfalt und Komplexität der Natur zu verstehen, sondern auch, wie empfindlich ökologische Netzwerke auf subtile Veränderungen reagieren können.

Aufnahme von Bernhard Schmalisch - am 17.07.2024

... eine, von mir heute das erste mal gesehene Falten - Erzwespe, hier auf den Doldenblüten von Dill. Larven von diesen Tieren sind Parasitoiden von diversen Osmia Wildbienenarten ... der Legestachel dieses Weibchens ist über den Rücken nach vorne geklappt. Deswegen auch das kompakte Aussehen

Ein fachlicher Aspekt, der Leucospis dorsigera besonders interessant macht, ist ihre Anatomie und Physiologie, die sich an diese parasitäre Lebensweise angepasst hat. Zum Beispiel haben sie spezielle Werkzeuge, um die Brutzellen anderer Insekten zu durchdringen und ihre Eier genau dort abzulegen, wo sie sich am besten entwickeln können. Darüber hinaus sind ihre Eier oft mit chemischen Signalen versehen, die sicherstellen, dass sie nicht von den Wirtsinsekten erkannt und abgestoßen werden.

Ein weiterer faszinierender Punkt ist die Beziehung zwischen Leucospis dorsigera und ihren Wirtsinsekten. Durch die parasitäre Interaktion beeinflusst diese Erzwespe direkt die Populationen von Bienen und Wespen, die wiederum wichtige Rollen in ihren jeweiligen Ökosystemen spielen. Studien haben gezeigt, dass diese Wechselwirkungen weitreichende Auswirkungen auf die Struktur und Dynamik von Insektengemeinschaften haben können.

Insgesamt ist Leucospis dorsigera ein herausragendes Beispiel für die Evolution von Anpassungen in der Natur, die es einer Art ermöglichen, eine Nische zu besetzen, die auf die Ausnutzung anderer Organismen spezialisiert ist. Die Erforschung solcher Erzwespen hilft Wissenschaftlern nicht nur dabei, die Vielfalt und Komplexität der Natur zu verstehen, sondern auch, wie empfindlich ökologische Netzwerke auf subtile Veränderungen reagieren können.

Aufnahme von Bernhard Schmalisch - am 17.07.2024

... eine, von mir heute das erste mal gesehene Falten - Erzwespe, hier auf den Doldenblüten von Dill. Larven von diesen Tieren sind Parasitoiden von diversen Osmia Wildbienenarten ... der Legestachel dieses Weibchens ist über den Rücken nach vorne geklappt. Deswegen auch das kompakte Aussehen

Artenschutz in Franken®

Die Wilden Bienchen von Geiselwind

Die Wilden Bienchen von Geiselwind

20/21.07.2024

Ein Projekt des Artenschutz in Franken®, der Drei-Franken-Grundschule Geiselwind und Turmstationen Deutschland e.V. das unabhängig vom Markt Geiselwind, der Steuerkanzlei Bauerfeind und von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Wildbienen - die unbekannten Bestäuber

Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum. Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.

20/21.07.2024

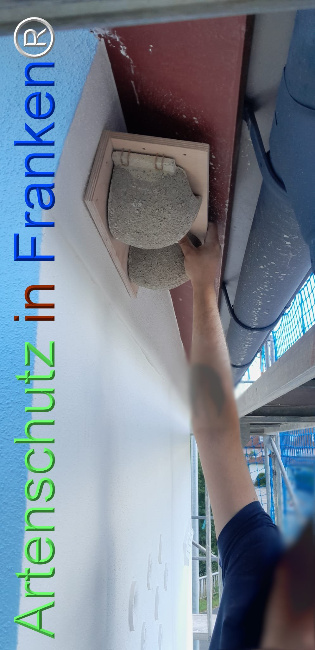

- Montage der Wildbienenstation ist erfolgt

Ein Projekt des Artenschutz in Franken®, der Drei-Franken-Grundschule Geiselwind und Turmstationen Deutschland e.V. das unabhängig vom Markt Geiselwind, der Steuerkanzlei Bauerfeind und von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Wildbienen - die unbekannten Bestäuber

Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum. Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.

Wildbienen - für uns Menschen ungemein wichtig

Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.

Wildbienen – häufig im Bestand gefährdet

Doch viele unserer Wildbienenarten in Deutschland sind zwischenzeitlich akut in ihrem Bestand bedroht. Gerade auch durch eine zunehmend industrielle Landbewirtschaftung mit einem immensen Pestizideinsatz sowie der Zerstörung wichtiger Lebensräume haben wir Menschen zahlreiche Wildbienenarten bereits nahe an den Rand des Aussterbens gebracht. Je intensiver die Bewirtschaftungsformen und je umfangreicher Bewirtschaftungs-flächen werden, desto stärker hängt der Ertrag der Landwirtschaft auch von Wildbienen ab. Je mehr Lebensräume wir mit unserem Handeln in unserem Umfeld beeinträchtigen gefährden wir nicht nur eine faszinierende Insektengruppe. Nein mehr noch, wir setzen mit diesem Tun gar eine der (auch und gerade für den Menschen) wichtigsten Ökosysteme aufs Spiel.

In der Aufnahmen

Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.

Wildbienen – häufig im Bestand gefährdet

Doch viele unserer Wildbienenarten in Deutschland sind zwischenzeitlich akut in ihrem Bestand bedroht. Gerade auch durch eine zunehmend industrielle Landbewirtschaftung mit einem immensen Pestizideinsatz sowie der Zerstörung wichtiger Lebensräume haben wir Menschen zahlreiche Wildbienenarten bereits nahe an den Rand des Aussterbens gebracht. Je intensiver die Bewirtschaftungsformen und je umfangreicher Bewirtschaftungs-flächen werden, desto stärker hängt der Ertrag der Landwirtschaft auch von Wildbienen ab. Je mehr Lebensräume wir mit unserem Handeln in unserem Umfeld beeinträchtigen gefährden wir nicht nur eine faszinierende Insektengruppe. Nein mehr noch, wir setzen mit diesem Tun gar eine der (auch und gerade für den Menschen) wichtigsten Ökosysteme aufs Spiel.

In der Aufnahmen

- am 15.07.2024 wurde die Wildbienenstation installiert ... hier noch nicht Sicherungsstabiliatoren.

Artenschutz in Franken®

Cylindromyia brassicaria, Raupenfliege

Cylindromyia brassicaria, Raupenfliege

19/20.07.2024

Eine Art Kreiselkompass Im Gelenkbereich dieses Drehsinnesorgans sind Sinneszellen die in Kontakt mit dem kleinen Stiel, an dem diese Halteren am Körper befestigt sind, stehen.Wer sich Fliegen betrachtet, wird meist einen "hellen Punkt" unter den Flügeln sehen. Ohne dieses Instrument könnten sie nicht so akrobatisch fliegen.

19/20.07.2024

- "Halteren" ... die weißen Teile unter den Flügeln nennen sich Halteren. Das ist eine Rückbildung eines zweiten Flügelpaares und dient zur Stabilisierung des Fluges.

Eine Art Kreiselkompass Im Gelenkbereich dieses Drehsinnesorgans sind Sinneszellen die in Kontakt mit dem kleinen Stiel, an dem diese Halteren am Körper befestigt sind, stehen.Wer sich Fliegen betrachtet, wird meist einen "hellen Punkt" unter den Flügeln sehen. Ohne dieses Instrument könnten sie nicht so akrobatisch fliegen.

Die Fliege Cylindromyia bicolor ist eine Raupenfliege, die auf Wanzen spezialisiert ist. Sie legt auf erwachsene Wanzen ein Ei und die schlüpfende Larve bohrt sich in diese.Frisst den Wirt von innen auf und überwintert auch in diesem. Mit Wanzen ist eine große, bunte, teilweise wunderschöne Familie gemeint. (Nach meinem Geschmack halt) Die Bettwanzen sind klein und bringen die ganze Verwandtschaft in "Verruf".

Autor / Aufnahme von Bernhard Schmalisch 17.07.2024

Autor / Aufnahme von Bernhard Schmalisch 17.07.2024

Artenschutz in Franken®

Der Apollofalter (Parnassius apollo)

Der Apollofalter (Parnassius apollo)

19/20.07.2024

Mein schneeweißes Flügelkleid, verziert mit leuchtend roten und schwarzen Augenflecken, ist nicht nur eine Augenweide, sondern auch ein Mittel zur Tarnung und Abschreckung von Fressfeinden.

19/20.07.2024

- Ich bin der Apollofalter, Parnassius apollo, und ich schwebte einst majestätisch über die blumenreichen Wiesen und steinigen Hänge Europas.

Mein schneeweißes Flügelkleid, verziert mit leuchtend roten und schwarzen Augenflecken, ist nicht nur eine Augenweide, sondern auch ein Mittel zur Tarnung und Abschreckung von Fressfeinden.

Meine Reise beginnt als winziges Ei, das auf eine Pflanze der Gattung Sedum gelegt wird, oft auf Mauerpfeffer oder Fetthennen. Diese Pflanzen sind nicht zufällig ausgewählt – sie sind die bevorzugte Nahrung meiner zukünftigen Raupen. Nachdem ich schlüpfe, beginnt eine Phase intensiven Fressens, um die Energie für meine Verwandlung zu sammeln. Während ich als Raupe heranwachse, häute ich mich mehrfach, bevor ich mich schließlich verpuppere.

Die Verwandlung zur Puppe ist ein kritischer Moment in meinem Leben. In meinem Kokon ruhe ich, geschützt vor den Elementen, während sich in mir die Strukturen meines zukünftigen Daseins als Schmetterling formen. Nach Wochen des Wartens breche ich schließlich aus meiner Puppe hervor und entfalte meine prächtigen Flügel.

Als erwachsener Apollofalter habe ich eine kurze, aber bedeutungsvolle Lebensspanne. Meine Hauptaufgabe besteht darin, einen Partner zu finden und für Nachkommen zu sorgen. Dabei spielt mein prächtiges Aussehen eine wichtige Rolle. Die auffälligen Augenflecken auf meinen Flügeln sind nicht nur zur Zierde – sie schrecken potenzielle Fressfeinde ab, indem sie größere Tiere wie Augen oder Mäuler simulieren.

Mein Lebensraum sind vorwiegend alpine und subalpine Regionen, wo die Pflanzenwelt reich und vielfältig ist. Ich bevorzuge sonnige, trockene Hänge mit einer Fülle von Blütenpflanzen, die mir Nektar als Nahrung bieten. Diese speziellen Anforderungen machen mich jedoch anfällig für Veränderungen in meiner Umgebung. Der Verlust meines Lebensraumes durch menschliche Aktivitäten und der Klimawandel bedrohen mein Überleben.

Ein weiteres faszinierendes Merkmal meiner Art ist unsere Fähigkeit zur Thermoregulation. Meine dunklen Flügelbereiche absorbieren Wärme, was mir hilft, in den kühleren Höhenlagen aktiv zu bleiben. Dieses biologische Wunder erlaubt es mir, selbst in den frischen Morgenstunden oder bei bewölktem Wetter zu fliegen und nach Nahrung zu suchen.

Mein Dasein ist ein empfindlicher Indikator für die Gesundheit meiner Umwelt. Ein Rückgang meiner Population deutet oft auf tiefgreifende ökologische Probleme hin. Daher ist der Schutz meiner Lebensräume nicht nur für mich, sondern auch für das gesamte Ökosystem von großer Bedeutung. Die Erhaltung der Blumenwiesen und die Bekämpfung des Klimawandels sind entscheidend für mein Überleben.

Der Apollofalter, Parnassius apollo, ist somit nicht nur ein Symbol der alpinen Schönheit, sondern auch ein Mahnmal für den notwendigen Schutz unserer natürlichen Lebensräume und die komplexen ökologischen Zusammenhänge, die unser Leben und Überleben bestimmen.

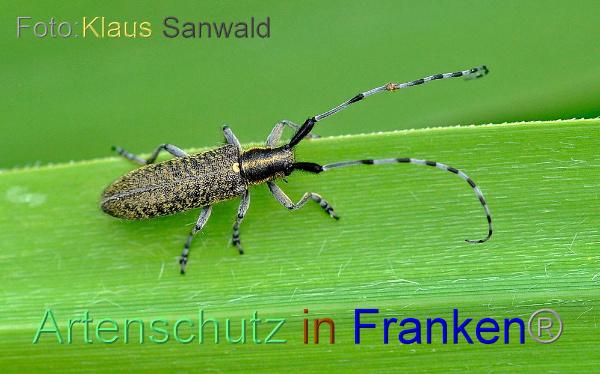

Aufnahme von Klaus Sanwald

Die Verwandlung zur Puppe ist ein kritischer Moment in meinem Leben. In meinem Kokon ruhe ich, geschützt vor den Elementen, während sich in mir die Strukturen meines zukünftigen Daseins als Schmetterling formen. Nach Wochen des Wartens breche ich schließlich aus meiner Puppe hervor und entfalte meine prächtigen Flügel.

Als erwachsener Apollofalter habe ich eine kurze, aber bedeutungsvolle Lebensspanne. Meine Hauptaufgabe besteht darin, einen Partner zu finden und für Nachkommen zu sorgen. Dabei spielt mein prächtiges Aussehen eine wichtige Rolle. Die auffälligen Augenflecken auf meinen Flügeln sind nicht nur zur Zierde – sie schrecken potenzielle Fressfeinde ab, indem sie größere Tiere wie Augen oder Mäuler simulieren.

Mein Lebensraum sind vorwiegend alpine und subalpine Regionen, wo die Pflanzenwelt reich und vielfältig ist. Ich bevorzuge sonnige, trockene Hänge mit einer Fülle von Blütenpflanzen, die mir Nektar als Nahrung bieten. Diese speziellen Anforderungen machen mich jedoch anfällig für Veränderungen in meiner Umgebung. Der Verlust meines Lebensraumes durch menschliche Aktivitäten und der Klimawandel bedrohen mein Überleben.

Ein weiteres faszinierendes Merkmal meiner Art ist unsere Fähigkeit zur Thermoregulation. Meine dunklen Flügelbereiche absorbieren Wärme, was mir hilft, in den kühleren Höhenlagen aktiv zu bleiben. Dieses biologische Wunder erlaubt es mir, selbst in den frischen Morgenstunden oder bei bewölktem Wetter zu fliegen und nach Nahrung zu suchen.

Mein Dasein ist ein empfindlicher Indikator für die Gesundheit meiner Umwelt. Ein Rückgang meiner Population deutet oft auf tiefgreifende ökologische Probleme hin. Daher ist der Schutz meiner Lebensräume nicht nur für mich, sondern auch für das gesamte Ökosystem von großer Bedeutung. Die Erhaltung der Blumenwiesen und die Bekämpfung des Klimawandels sind entscheidend für mein Überleben.

Der Apollofalter, Parnassius apollo, ist somit nicht nur ein Symbol der alpinen Schönheit, sondern auch ein Mahnmal für den notwendigen Schutz unserer natürlichen Lebensräume und die komplexen ökologischen Zusammenhänge, die unser Leben und Überleben bestimmen.

Aufnahme von Klaus Sanwald

- Apollofalter (Parnassius apollo)

Artenschutz in Franken®

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Darfeld

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Darfeld

19/20.07.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Gemeinde Rosendahl, der MN Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Darfeld / Nordrhein-Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

19/20.07.2024

- Virtueller Projektrundgang abgeschlossen

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Gemeinde Rosendahl, der MN Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Darfeld / Nordrhein-Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.

Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V., das von der Gemeinde Rosendahl, der MN Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG und der Deutschen Postcode Lotterieunterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.

Am 14.07.2024 konnten wir einen weiteren Projektbaustein abschließen, den virtuellen Projektrundgang der es Ihnen ermöglicht auch ohne vor Ort zu sein, ganz nahe an das Projekt heranzurücken ...

Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V., das von der Gemeinde Rosendahl, der MN Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG und der Deutschen Postcode Lotterieunterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.

Am 14.07.2024 konnten wir einen weiteren Projektbaustein abschließen, den virtuellen Projektrundgang der es Ihnen ermöglicht auch ohne vor Ort zu sein, ganz nahe an das Projekt heranzurücken ...

Artenschutz in Franken®

Raupenfliege der Art Cylindromyia bicolor

Raupenfliege der Art Cylindromyia bicolor

18/19.07.2024

Lebensraum und Verbreitung

Ich, Cylindromyia bicolor, bin in verschiedenen Lebensräumen Europas anzutreffen, vor allem in offenen, blütenreichen Landschaften wie Wiesen, Waldrändern und Gärten. Hier finde ich nicht nur meine Nahrung, sondern auch geeignete Wirte für meine Larven.

18/19.07.2024

- Als Raupenfliege der Art Cylindromyia bicolor nehme ich dich mit auf eine Reise durch mein Leben, damit du besser verstehst, wer ich bin und welche Rolle ich in meinem Ökosystem spiele.

Lebensraum und Verbreitung

Ich, Cylindromyia bicolor, bin in verschiedenen Lebensräumen Europas anzutreffen, vor allem in offenen, blütenreichen Landschaften wie Wiesen, Waldrändern und Gärten. Hier finde ich nicht nur meine Nahrung, sondern auch geeignete Wirte für meine Larven.

Aussehen und Erkennung

Meine auffällige Erscheinung, mit einem schlanken Körper und charakteristischen schwarzen und orangen Streifen, hilft mir, mich in meinem Lebensraum zu behaupten. Diese Färbung dient auch als Warnsignal für potenzielle Feinde, da sie an giftige oder ungenießbare Arten erinnert.

Ernährung und Verhalten

Als erwachsene Fliege ernähre ich mich hauptsächlich von Nektar und Pollen. Ich fliege von Blume zu Blume, um mich zu ernähren, und trage dabei zur Bestäubung bei, was für das ökologische Gleichgewicht von großer Bedeutung ist.

Fortpflanzung und Lebenszyklus

Der wohl faszinierendste Teil meines Lebens ist meine Fortpflanzungsstrategie. Ich bin eine Parasitoidin, was bedeutet, dass meine Larven in oder auf einem Wirt heranwachsen, was in meinem Fall meist Raupen von Schmetterlingen oder Motten sind.

Eiablage

Wenn ich eine geeignete Raupe finde, lege ich meine Eier auf oder in ihre Nähe. Die Eier sind winzig und kaum sichtbar, aber sie enthalten das Potenzial für neues Leben. Sobald die Larven schlüpfen, bohren sie sich in den Körper der Raupe.

Entwicklung der Larven

Im Inneren der Raupe beginnen meine Larven, sich zu entwickeln. Sie ernähren sich von den Körperflüssigkeiten und Geweben ihres Wirtes, was zu dessen allmählichem Tod führt. Dieser Prozess ist grausam, aber notwendig für das Überleben meiner Art. Meine Larven durchlaufen mehrere Entwicklungsstadien innerhalb des Wirts, bis sie bereit sind, sich zu verpuppen.

Verpuppung und Metamorphose

Wenn meine Larven ausgewachsen sind, verlassen sie den toten oder sterbenden Wirt und verpuppen sich im Boden oder in der Streu. Hier durchlaufen sie die Metamorphose und verwandeln sich in erwachsene Fliegen. Dieser Prozess kann einige Wochen dauern, abhängig von den Umweltbedingungen.

Ökologische Rolle und Bedeutung

Meine Existenz mag grausam erscheinen, aber ich spiele eine wichtige Rolle im Ökosystem. Als natürliche Feindin von Schmetterlings- und Mottenraupen helfe ich, deren Populationen zu kontrollieren. Dies trägt zum Gleichgewicht in den Ökosystemen bei und verhindert übermäßigen Schaden an Pflanzen und Bäumen, den diese Raupen verursachen könnten.

Anpassungsstrategien

Im Laufe der Evolution habe ich spezielle Anpassungen entwickelt, um erfolgreich zu überleben. Meine Fähigkeit, geeignete Wirte zu finden und meine Eier präzise abzulegen, sind wesentliche Überlebensstrategien. Zudem habe ich eine hohe Toleranz gegenüber verschiedenen Umweltbedingungen, was meine Verbreitung in unterschiedlichen Lebensräumen ermöglicht.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ich, Cylindromyia bicolor, eine faszinierende und komplexe Rolle in meinem Ökosystem spiele. Mein Leben mag brutal erscheinen, aber jede Phase meines Daseins trägt zum Gleichgewicht der Natur bei. Indem ich die Populationen meiner Wirte kontrolliere, unterstütze ich die Gesundheit und Stabilität meines Lebensraums.

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Meine auffällige Erscheinung, mit einem schlanken Körper und charakteristischen schwarzen und orangen Streifen, hilft mir, mich in meinem Lebensraum zu behaupten. Diese Färbung dient auch als Warnsignal für potenzielle Feinde, da sie an giftige oder ungenießbare Arten erinnert.

Ernährung und Verhalten

Als erwachsene Fliege ernähre ich mich hauptsächlich von Nektar und Pollen. Ich fliege von Blume zu Blume, um mich zu ernähren, und trage dabei zur Bestäubung bei, was für das ökologische Gleichgewicht von großer Bedeutung ist.

Fortpflanzung und Lebenszyklus

Der wohl faszinierendste Teil meines Lebens ist meine Fortpflanzungsstrategie. Ich bin eine Parasitoidin, was bedeutet, dass meine Larven in oder auf einem Wirt heranwachsen, was in meinem Fall meist Raupen von Schmetterlingen oder Motten sind.

Eiablage

Wenn ich eine geeignete Raupe finde, lege ich meine Eier auf oder in ihre Nähe. Die Eier sind winzig und kaum sichtbar, aber sie enthalten das Potenzial für neues Leben. Sobald die Larven schlüpfen, bohren sie sich in den Körper der Raupe.

Entwicklung der Larven

Im Inneren der Raupe beginnen meine Larven, sich zu entwickeln. Sie ernähren sich von den Körperflüssigkeiten und Geweben ihres Wirtes, was zu dessen allmählichem Tod führt. Dieser Prozess ist grausam, aber notwendig für das Überleben meiner Art. Meine Larven durchlaufen mehrere Entwicklungsstadien innerhalb des Wirts, bis sie bereit sind, sich zu verpuppen.

Verpuppung und Metamorphose

Wenn meine Larven ausgewachsen sind, verlassen sie den toten oder sterbenden Wirt und verpuppen sich im Boden oder in der Streu. Hier durchlaufen sie die Metamorphose und verwandeln sich in erwachsene Fliegen. Dieser Prozess kann einige Wochen dauern, abhängig von den Umweltbedingungen.

Ökologische Rolle und Bedeutung

Meine Existenz mag grausam erscheinen, aber ich spiele eine wichtige Rolle im Ökosystem. Als natürliche Feindin von Schmetterlings- und Mottenraupen helfe ich, deren Populationen zu kontrollieren. Dies trägt zum Gleichgewicht in den Ökosystemen bei und verhindert übermäßigen Schaden an Pflanzen und Bäumen, den diese Raupen verursachen könnten.

Anpassungsstrategien

Im Laufe der Evolution habe ich spezielle Anpassungen entwickelt, um erfolgreich zu überleben. Meine Fähigkeit, geeignete Wirte zu finden und meine Eier präzise abzulegen, sind wesentliche Überlebensstrategien. Zudem habe ich eine hohe Toleranz gegenüber verschiedenen Umweltbedingungen, was meine Verbreitung in unterschiedlichen Lebensräumen ermöglicht.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ich, Cylindromyia bicolor, eine faszinierende und komplexe Rolle in meinem Ökosystem spiele. Mein Leben mag brutal erscheinen, aber jede Phase meines Daseins trägt zum Gleichgewicht der Natur bei. Indem ich die Populationen meiner Wirte kontrolliere, unterstütze ich die Gesundheit und Stabilität meines Lebensraums.

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Cylindromyia bicolor

Artenschutz in Franken®

Die Bartmeise (Panurus biarmicus)

Bartmeise (Panurus biarmicus)

18/19.07.2024

Meine goldbraunen Federn glänzen im Sonnenlicht, und mein auffälliges schwarz-weißes Bartmuster unter den Augen verleiht mir meinen unverwechselbaren Namen.

18/19.07.2024

- Ich bin eine Bartmeise, Panurus biarmicus, und ich bewege mich geschmeidig durch die Schilfrohre der Feuchtgebiete, die ich mein Zuhause nenne.

Meine goldbraunen Federn glänzen im Sonnenlicht, und mein auffälliges schwarz-weißes Bartmuster unter den Augen verleiht mir meinen unverwechselbaren Namen.

Mein Lebensraum besteht aus dichten Schilfgürteln entlang von Seen, Sümpfen und Flussmündungen. Hier finde ich nicht nur Schutz, sondern auch reichlich Nahrung. Als Allesfresser ernähre ich mich von einer abwechslungsreichen Kost: Im Sommer genieße ich eine Protein-reiche Diät aus Insekten und deren Larven, während im Winter Samen und kleine Pflanzen den Großteil meiner Nahrung ausmachen.

Mein Federkleid ist nicht nur schön, sondern auch funktional. Es hilft mir, mich in den Schilfrohren zu tarnen und vor Fressfeinden zu schützen. Meine kräftigen Beine und langen Zehen erlauben es mir, mich geschickt an den dünnen Schilfstängeln festzuklammern und durch das dichte Gestrüpp zu klettern.

Ein bemerkenswertes Merkmal meiner Spezies ist unser soziales Verhalten. Wir Bartmeisen leben in kleinen, engen Familienverbänden und bleiben auch außerhalb der Brutzeit in Gruppen zusammen. Dieses soziale Band stärkt unsere Gemeinschaft und verbessert unsere Überlebenschancen.

Im Frühling beginnt die Balzzeit, und ich wähle einen Partner, mit dem ich ein Nest aus Schilf und Gras baue. Mein Nest ist kunstvoll gestaltet und gut versteckt, um unsere Eier vor Fressfeinden zu schützen. Nach einer Brutzeit von etwa zwei Wochen schlüpfen die Küken, und beide Elternteile teilen sich die Aufgabe, die Jungen zu füttern und zu schützen.

Als Bartmeise bin ich ein Indikator für die Gesundheit meiner Umwelt. Mein Vorkommen deutet auf ein intaktes Feuchtgebiet hin, da ich saubere, ungestörte Lebensräume benötige, um zu gedeihen. Mein Dasein trägt zur Biodiversität bei und zeigt, wie wichtig der Schutz von Feuchtgebieten ist, nicht nur für mich, sondern für viele andere Arten, die hier leben.

Die Bartmeise, Panurus biarmicus, ist somit nicht nur ein charmanter Bewohner der Feuchtgebiete, sondern auch ein Symbol für die Bedeutung des Naturschutzes und die komplexen Wechselwirkungen innerhalb unserer Ökosysteme.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

Mein Federkleid ist nicht nur schön, sondern auch funktional. Es hilft mir, mich in den Schilfrohren zu tarnen und vor Fressfeinden zu schützen. Meine kräftigen Beine und langen Zehen erlauben es mir, mich geschickt an den dünnen Schilfstängeln festzuklammern und durch das dichte Gestrüpp zu klettern.

Ein bemerkenswertes Merkmal meiner Spezies ist unser soziales Verhalten. Wir Bartmeisen leben in kleinen, engen Familienverbänden und bleiben auch außerhalb der Brutzeit in Gruppen zusammen. Dieses soziale Band stärkt unsere Gemeinschaft und verbessert unsere Überlebenschancen.

Im Frühling beginnt die Balzzeit, und ich wähle einen Partner, mit dem ich ein Nest aus Schilf und Gras baue. Mein Nest ist kunstvoll gestaltet und gut versteckt, um unsere Eier vor Fressfeinden zu schützen. Nach einer Brutzeit von etwa zwei Wochen schlüpfen die Küken, und beide Elternteile teilen sich die Aufgabe, die Jungen zu füttern und zu schützen.

Als Bartmeise bin ich ein Indikator für die Gesundheit meiner Umwelt. Mein Vorkommen deutet auf ein intaktes Feuchtgebiet hin, da ich saubere, ungestörte Lebensräume benötige, um zu gedeihen. Mein Dasein trägt zur Biodiversität bei und zeigt, wie wichtig der Schutz von Feuchtgebieten ist, nicht nur für mich, sondern für viele andere Arten, die hier leben.

Die Bartmeise, Panurus biarmicus, ist somit nicht nur ein charmanter Bewohner der Feuchtgebiete, sondern auch ein Symbol für die Bedeutung des Naturschutzes und die komplexen Wechselwirkungen innerhalb unserer Ökosysteme.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

- Den Namen hat diese Meisenart von der Gesichtszeichnung , die beim Männchen an einen herabhängenden Schnurrbart erinnern soll. Bartmeisen bevorzugen Lebensräume in unmittelbarer Nähe zu Gewässer, Röhricht und Schilf.

Artenschutz in Franken®

Stele der Biodiversität® - Unterfriesen

Stele der Biodiversität® - Unterfriesen

18/19.07.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das unabhängig vom Bayernwerk, der Deutschen Postcode Lotterie und des Marktes Hirschaid unterstützt wird.

Unterfriesen / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

18/19.07.2024

- Grafische Gestaltung mit letztem Pinselstrich abgeschlossen

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das unabhängig vom Bayernwerk, der Deutschen Postcode Lotterie und des Marktes Hirschaid unterstützt wird.

Unterfriesen / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

In der Aufnahme

- ein noch fehlender Bereich unterhalb der Wildbienenwand wurde vor wenigen Tagen mit der entsprechenden Grafik versehen ...

Artenschutz in Franken®

Die Späte Frühlingsschwebfliege / Gemeine Zart-Schwebfliege (Meliscaeva cinctella)

Späte Frühlingsschwebfliege / Gemeine Zart-Schwebfliege (Meliscaeva cinctella)

17/18.07.2024

Lass uns die Welt aus ihrer Perspektive betrachten und einige fachliche Komponenten einbeziehen:

17/18.07.2024

- Die Gemeine Zart-Schwebfliege (Meliscaeva cinctella), auch bekannt als Späte Frühlingsschwebfliege, ist eine Art aus der Familie der Schwebfliegen (Syrphidae), die in Mitteleuropa weit verbreitet ist.

Lass uns die Welt aus ihrer Perspektive betrachten und einige fachliche Komponenten einbeziehen:

Lebensraum und Verbreitung: Die Gemeine Zart-Schwebfliege ist typischerweise in offenen Landschaften anzutreffen, wie Wiesen, Gärten und lichten Wäldern. Sie bevorzugt blütenreiche Gebiete, da sie sich von Nektar und Pollen ernährt.

Ernährung und Nahrungsaufnahme: Als erwachsene Schwebfliege spielt die Nahrungsaufnahme eine zentrale Rolle. Sie besucht Blüten, um Nektar zu saugen, was nicht nur ihre eigene Energieversorgung sicherstellt, sondern auch zur Bestäubung von Pflanzen beiträgt. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Kohlenhydraten (Nektar) und gelegentlich aus Pollen, was sie zu einem wichtigen Bestandteil des ökologischen Netzwerks macht.

Fortpflanzung und Entwicklung: Die Fortpflanzung erfolgt in der Nähe von geeigneten Nahrungspflanzen. Die Weibchen legen ihre Eier in die Nähe von Blattläusen, die als Nahrung für die Larven dienen. Dieses Verhalten ist eine Form der Brutparasitoidie, bei der die Larven der Schwebfliege die Blattläuse als Wirt nutzen, um sich zu entwickeln.

Ökologische Rolle: Als Bestäuberin spielt die Gemeine Zart-Schwebfliege eine wichtige ökologische Rolle. Sie unterstützt die Erhaltung der Biodiversität und die Produktivität von Ökosystemen durch ihre Bestäubungsaktivitäten. Darüber hinaus können Schwebfliegenlarven zur Regulation von Blattlauspopulationen beitragen, was sie zu nützlichen Akteuren in der Schädlingsbekämpfung macht.

Anpassungen und Überlebensstrategien: Die Gemeine Zart-Schwebfliege ist gut an ihre Umgebung angepasst. Ihre Fähigkeit, schnell zwischen verschiedenen Nahrungsquellen zu wechseln, sowie ihre Fähigkeit, Blüten zu erkennen und effizient zu bestäuben, sind entscheidende Anpassungen. Sie sind auch oft durch ihre Tarnung geschützt, da ihr Aussehen oft mit Bienen oder Wespen verwechselt werden kann, was potenzielle Fressfeinde abschreckt.

Insgesamt zeigt die Gemeine Zart-Schwebfliege, wie ein relativ unscheinbares Insekt eine wichtige Rolle im Ökosystem spielt, indem es Nahrung webt, Pflanzen bestäubt und zur natürlichen Schädlingskontrolle beiträgt. Ihre Lebensweise und ökologische Bedeutung verdeutlichen die vielfältigen Interaktionen innerhalb der Natur und die Notwendigkeit, auch kleine Arten in Schutzmaßnahmen einzubeziehen.

Aufnahme am 17.07.2024 von Bernhard Schmalisch

Ernährung und Nahrungsaufnahme: Als erwachsene Schwebfliege spielt die Nahrungsaufnahme eine zentrale Rolle. Sie besucht Blüten, um Nektar zu saugen, was nicht nur ihre eigene Energieversorgung sicherstellt, sondern auch zur Bestäubung von Pflanzen beiträgt. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Kohlenhydraten (Nektar) und gelegentlich aus Pollen, was sie zu einem wichtigen Bestandteil des ökologischen Netzwerks macht.

Fortpflanzung und Entwicklung: Die Fortpflanzung erfolgt in der Nähe von geeigneten Nahrungspflanzen. Die Weibchen legen ihre Eier in die Nähe von Blattläusen, die als Nahrung für die Larven dienen. Dieses Verhalten ist eine Form der Brutparasitoidie, bei der die Larven der Schwebfliege die Blattläuse als Wirt nutzen, um sich zu entwickeln.

Ökologische Rolle: Als Bestäuberin spielt die Gemeine Zart-Schwebfliege eine wichtige ökologische Rolle. Sie unterstützt die Erhaltung der Biodiversität und die Produktivität von Ökosystemen durch ihre Bestäubungsaktivitäten. Darüber hinaus können Schwebfliegenlarven zur Regulation von Blattlauspopulationen beitragen, was sie zu nützlichen Akteuren in der Schädlingsbekämpfung macht.

Anpassungen und Überlebensstrategien: Die Gemeine Zart-Schwebfliege ist gut an ihre Umgebung angepasst. Ihre Fähigkeit, schnell zwischen verschiedenen Nahrungsquellen zu wechseln, sowie ihre Fähigkeit, Blüten zu erkennen und effizient zu bestäuben, sind entscheidende Anpassungen. Sie sind auch oft durch ihre Tarnung geschützt, da ihr Aussehen oft mit Bienen oder Wespen verwechselt werden kann, was potenzielle Fressfeinde abschreckt.

Insgesamt zeigt die Gemeine Zart-Schwebfliege, wie ein relativ unscheinbares Insekt eine wichtige Rolle im Ökosystem spielt, indem es Nahrung webt, Pflanzen bestäubt und zur natürlichen Schädlingskontrolle beiträgt. Ihre Lebensweise und ökologische Bedeutung verdeutlichen die vielfältigen Interaktionen innerhalb der Natur und die Notwendigkeit, auch kleine Arten in Schutzmaßnahmen einzubeziehen.

Aufnahme am 17.07.2024 von Bernhard Schmalisch

- Männchen - auf dem Doldenblüter Dill, der gerne von diversen Insekten besucht, oft förmlich umschwärmt wird. Hier sind die Farben des Sommers, nach meiner Meinung, gut abgebildet.

Artenschutz in Franken®

Die Schwarze Mörtelbiene (Megachile parietina)

Schwarze Mörtelbiene (Megachile parietina)

17/18.07.2024

Mein Name leitet sich von meiner Fähigkeit ab, komplexe Nester aus Lehmpartikeln zu konstruieren, die an eine Mörtelstruktur erinnern. Dieses Talent ist nicht nur ein Überlebenswerkzeug, sondern auch ein künstlerischer Ausdruck meiner Spezies.

17/18.07.2024

- Als Schwarze Mörtelbiene, Megachile parietina, betrachte ich die Welt durch die Linse meines einzigartigen Lebenszyklus und meiner bemerkenswerten biologischen Eigenschaften.

Mein Name leitet sich von meiner Fähigkeit ab, komplexe Nester aus Lehmpartikeln zu konstruieren, die an eine Mörtelstruktur erinnern. Dieses Talent ist nicht nur ein Überlebenswerkzeug, sondern auch ein künstlerischer Ausdruck meiner Spezies.

Mein Lebenszyklus beginnt als Ei, das von meiner Mutter sorgfältig in einem hohlen Pflanzenstängel oder einem anderen geeigneten Ort abgelegt wird. Als Larve ernähre ich mich von Pollen und Nektar, bevor ich mich verpuppe und in meiner Kokonhülle ruhe. Diese Metamorphose verwandelt mich in eine erwachsene Biene, die bald danach aus dem Nest schlüpft und sich der Bestäubung von Blüten widmet.

Eine meiner bemerkenswertesten Eigenschaften ist meine effiziente Sammeltechnik für Pollen und Nektar. Mit meinem charakteristischen Bauchhaarpinsel sammle ich Pollen auf und transportiere ihn in speziellen Bürsten an meinen Hinterbeinen, den Pollensammelhaaren, zu meinem Nest. Dort wird der Pollen als Nahrung für meine Nachkommen gespeichert, die in den Zellen des Lehmnestes heranwachsen.

Meine Vorliebe für trockene, sonnenexponierte Standorte wie Lehmwände, Sandsteinbrüche oder Steilhänge reflektiert meine Anpassungsfähigkeit an spezifische Lebensräume. Diese Standorte bieten nicht nur Schutz vor Raubtieren, sondern auch optimale Bedingungen für den Nestbau und die Aufzucht meiner Brut.

Als Bestäuberin spiele ich eine entscheidende Rolle im Ökosystem, indem ich zur Erhaltung der Pflanzenvielfalt und zur Sicherstellung der Erträge landwirtschaftlicher Kulturen beitrage. Meine Bescheidenheit in der Größe wird durch meine Bedeutung in der Natur kompensiert, wo jede meiner Aktionen dazu beiträgt, das Gleichgewicht und die Schönheit der Pflanzenwelt zu erhalten.

Die Schwarze Mörtelbiene, Megachile parietina, verkörpert somit nicht nur die Kunst des Nestbaus und der Bestäubung, sondern auch die Anpassungsfähigkeit und Bedeutung der kleinen Lebewesen für das größere Ökosystem.

Aufnahme von Helga Zinnecker

Eine meiner bemerkenswertesten Eigenschaften ist meine effiziente Sammeltechnik für Pollen und Nektar. Mit meinem charakteristischen Bauchhaarpinsel sammle ich Pollen auf und transportiere ihn in speziellen Bürsten an meinen Hinterbeinen, den Pollensammelhaaren, zu meinem Nest. Dort wird der Pollen als Nahrung für meine Nachkommen gespeichert, die in den Zellen des Lehmnestes heranwachsen.

Meine Vorliebe für trockene, sonnenexponierte Standorte wie Lehmwände, Sandsteinbrüche oder Steilhänge reflektiert meine Anpassungsfähigkeit an spezifische Lebensräume. Diese Standorte bieten nicht nur Schutz vor Raubtieren, sondern auch optimale Bedingungen für den Nestbau und die Aufzucht meiner Brut.

Als Bestäuberin spiele ich eine entscheidende Rolle im Ökosystem, indem ich zur Erhaltung der Pflanzenvielfalt und zur Sicherstellung der Erträge landwirtschaftlicher Kulturen beitrage. Meine Bescheidenheit in der Größe wird durch meine Bedeutung in der Natur kompensiert, wo jede meiner Aktionen dazu beiträgt, das Gleichgewicht und die Schönheit der Pflanzenwelt zu erhalten.

Die Schwarze Mörtelbiene, Megachile parietina, verkörpert somit nicht nur die Kunst des Nestbaus und der Bestäubung, sondern auch die Anpassungsfähigkeit und Bedeutung der kleinen Lebewesen für das größere Ökosystem.

Aufnahme von Helga Zinnecker

- Schwarze Mörtelbiene (Megachile parietina)

Artenschutz in Franken®

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

17/18.07.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

17/18.07.2024

- Die ersten Pinselstriche sind gesetzt ...

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.

Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.

In der Aufnahme

Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.

In der Aufnahme

- Am 12.07.2024 zeigen sich die ersten Pinseltriche am Objekt ...

Artenschutz in Franken®

Der Faulbaum-Bläuling (Celastrina argiolus)

Als Faulbaum-Bläuling (Celastrina argiolus), auch bekannt als Garten-Bläuling, erlebe ich die Welt auf eine faszinierende Weise, die voller Abenteuer und Überraschungen steckt.

16/17.06.2024

Meine Reise beginnt:

Ich schlüpfe aus einem winzigen Ei, das meine Mutter sorgfältig auf die Blätter oder Blüten meiner bevorzugten Wirtspflanzen abgelegt hat. Zu meinen Lieblingspflanzen zählen der Faulbaum (Rhamnus frangula), aber auch andere Sträucher und Bäume wie Stechpalme, Liguster und sogar Efeu.

16/17.06.2024

- Lass mich dir mein Leben und meine Eigenschaften aus meiner Sicht schildern:

Meine Reise beginnt:

Ich schlüpfe aus einem winzigen Ei, das meine Mutter sorgfältig auf die Blätter oder Blüten meiner bevorzugten Wirtspflanzen abgelegt hat. Zu meinen Lieblingspflanzen zählen der Faulbaum (Rhamnus frangula), aber auch andere Sträucher und Bäume wie Stechpalme, Liguster und sogar Efeu.

Als hungrige Raupe:

Als kleine Raupe beginne ich sofort, mich von den Blättern meiner Wirtspflanze zu ernähren. Mein Körper ist in der Anfangsphase grün, gut getarnt und mit feinen Härchen bedeckt, die mich vor Fressfeinden schützen. Ich wachse schnell und durchlaufe mehrere Häutungen, bevor ich mich zur Verpuppung vorbereite.

Die Metamorphose:

Der Prozess der Verwandlung ist magisch. In meiner Puppenform ruhe ich eine Weile, während sich mein Körper zu einem Schmetterling entwickelt. Wenn die Zeit reif ist, schlüpfe ich als erwachsener Falter und breite meine wunderschönen, bläulich schimmernden Flügel aus.

Mein prächtiges Aussehen:

Als erwachsener Falter bin ich leicht zu erkennen. Meine Flügeloberseiten sind bei den Männchen leuchtend blau mit einem feinen, dunklen Rand, während die Weibchen oft ein etwas blasseres Blau mit breiteren dunklen Rändern aufweisen. Die Flügelunterseiten sind bei beiden Geschlechtern blassblau mit zarten weißen Flecken, die mir helfen, mich bei geschlossenen Flügeln zu tarnen.

Mein Lebensraum:

Ich bin ein häufiger Besucher von Gärten, Waldrändern, Parks und Hecken. Ich liebe es, von Blüte zu Blüte zu flattern, um Nektar zu trinken. Zu meinen bevorzugten Nektarquellen gehören Blüten von Sträuchern wie Holunder, Brombeere und vielen anderen.

Meine Rolle im Ökosystem:

Ich trage zur Bestäubung bei, indem ich von Blüte zu Blüte fliege und Pollen transportiere. Gleichzeitig bin ich ein wichtiger Bestandteil des Nahrungsnetzes: Als Raupe werde ich von Vögeln und anderen Insekten gefressen, und als Falter biete ich Nahrung für Spinnen und Vögel.

Fachliche Komponenten:

Mein Abenteuer:

Jeder Tag ist ein neues Abenteuer, während ich durch die Luft tanze, auf der Suche nach Nahrung und einem geeigneten Ort für die nächste Generation von Faulbaum-Bläulingen. Ich erlebe die Welt in leuchtenden Farben und mit einem starken Überlebenswillen, immer bereit, meine Rolle im großen Kreislauf der Natur zu erfüllen.

So siehst du, mein Leben als Faulbaum-Bläuling ist alles andere als langweilig. Es ist geprägt von ständigen Veränderungen, beeindruckenden Anpassungsfähigkeiten und einer engen Verbindung zur Natur um mich herum.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Als kleine Raupe beginne ich sofort, mich von den Blättern meiner Wirtspflanze zu ernähren. Mein Körper ist in der Anfangsphase grün, gut getarnt und mit feinen Härchen bedeckt, die mich vor Fressfeinden schützen. Ich wachse schnell und durchlaufe mehrere Häutungen, bevor ich mich zur Verpuppung vorbereite.

Die Metamorphose:

Der Prozess der Verwandlung ist magisch. In meiner Puppenform ruhe ich eine Weile, während sich mein Körper zu einem Schmetterling entwickelt. Wenn die Zeit reif ist, schlüpfe ich als erwachsener Falter und breite meine wunderschönen, bläulich schimmernden Flügel aus.

Mein prächtiges Aussehen:

Als erwachsener Falter bin ich leicht zu erkennen. Meine Flügeloberseiten sind bei den Männchen leuchtend blau mit einem feinen, dunklen Rand, während die Weibchen oft ein etwas blasseres Blau mit breiteren dunklen Rändern aufweisen. Die Flügelunterseiten sind bei beiden Geschlechtern blassblau mit zarten weißen Flecken, die mir helfen, mich bei geschlossenen Flügeln zu tarnen.

Mein Lebensraum:

Ich bin ein häufiger Besucher von Gärten, Waldrändern, Parks und Hecken. Ich liebe es, von Blüte zu Blüte zu flattern, um Nektar zu trinken. Zu meinen bevorzugten Nektarquellen gehören Blüten von Sträuchern wie Holunder, Brombeere und vielen anderen.

Meine Rolle im Ökosystem:

Ich trage zur Bestäubung bei, indem ich von Blüte zu Blüte fliege und Pollen transportiere. Gleichzeitig bin ich ein wichtiger Bestandteil des Nahrungsnetzes: Als Raupe werde ich von Vögeln und anderen Insekten gefressen, und als Falter biete ich Nahrung für Spinnen und Vögel.

Fachliche Komponenten:

- Taxonomie: Ich gehöre zur Familie der Bläulinge (Lycaenidae).

- Lebenszyklus: Ei, Raupe, Puppe und erwachsener Falter (vollständige Metamorphose).

- Morphologische Merkmale: Bläulich schimmernde Flügeloberseiten, blassblaue Flügelunterseiten mit weißen Flecken.

- Ökologische Bedeutung: Bestäuber und Teil des Nahrungsnetzes.

- Lebensraum: Gärten, Waldränder, Parks und Hecken, bevorzugt in der Nähe von Wirtspflanzen wie Faulbaum und Stechpalme.

Mein Abenteuer:

Jeder Tag ist ein neues Abenteuer, während ich durch die Luft tanze, auf der Suche nach Nahrung und einem geeigneten Ort für die nächste Generation von Faulbaum-Bläulingen. Ich erlebe die Welt in leuchtenden Farben und mit einem starken Überlebenswillen, immer bereit, meine Rolle im großen Kreislauf der Natur zu erfüllen.

So siehst du, mein Leben als Faulbaum-Bläuling ist alles andere als langweilig. Es ist geprägt von ständigen Veränderungen, beeindruckenden Anpassungsfähigkeiten und einer engen Verbindung zur Natur um mich herum.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Faulbaum-Bläuling (Celastrina argiolus)

Artenschutz in Franken®

Die "Wilden Bienchen" von Sachsenkam

Die "Wilden Bienchen" von Sachsenkam

16/17.08.2024

Wildbienen - die unbekannten Bestäuber

Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum. Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.

16/17.08.2024

- Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und der Gemeinde Sachsenkam das pädagogisch vom Haus für Kinder Sachsenkam begleitet und von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Wildbienen - die unbekannten Bestäuber

Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum. Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.

Wildbienen - für uns Menschen ungemein wichtig

Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.

Wildbienen – häufig im Bestand gefährdet

Doch viele unserer Wildbienenarten in Deutschland sind zwischenzeitlich akut in ihrem Bestand bedroht. Gerade auch durch eine zunehmend industrielle Landbewirtschaftung mit einem immensen Pestizideinsatz sowie der Zerstörung wichtiger Lebensräume haben wir Menschen zahlreiche Wildbienenarten bereits nahe an den Rand des Aussterbens gebracht. Je intensiver die Bewirtschaftungsformen und je umfangreicher Bewirtschaftungs-flächen werden, desto stärker hängt der Ertrag der Landwirtschaft auch von Wildbienen ab. Je mehr Lebensräume wir mit unserem Handeln in unserem Umfeld beeinträchtigen gefährden wir nicht nur eine faszinierende Insektengruppe. Nein mehr noch, wir setzen mit diesem Tun gar eine der (auch und gerade für den Menschen) wichtigsten Ökosysteme aufs Spiel.

In der Aufnahme von © Verwaltungsgemeinschaft Reichersbeuern

Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.

Wildbienen – häufig im Bestand gefährdet

Doch viele unserer Wildbienenarten in Deutschland sind zwischenzeitlich akut in ihrem Bestand bedroht. Gerade auch durch eine zunehmend industrielle Landbewirtschaftung mit einem immensen Pestizideinsatz sowie der Zerstörung wichtiger Lebensräume haben wir Menschen zahlreiche Wildbienenarten bereits nahe an den Rand des Aussterbens gebracht. Je intensiver die Bewirtschaftungsformen und je umfangreicher Bewirtschaftungs-flächen werden, desto stärker hängt der Ertrag der Landwirtschaft auch von Wildbienen ab. Je mehr Lebensräume wir mit unserem Handeln in unserem Umfeld beeinträchtigen gefährden wir nicht nur eine faszinierende Insektengruppe. Nein mehr noch, wir setzen mit diesem Tun gar eine der (auch und gerade für den Menschen) wichtigsten Ökosysteme aufs Spiel.

In der Aufnahme von © Verwaltungsgemeinschaft Reichersbeuern

- Die Wildbienenstation nach Entfernung der Sicherungssstabilisatoren

Artenschutz in Franken®

C-Falter ( Nymphalis c-album )

Der C-Falter ( Nymphalis c-album )

15/16.07.2024

Ich bin der C-Falter, bekannt für die markante weiße C-förmige Zeichnung auf der Unterseite meiner Hinterflügel, die mir auch meinen Namen gegeben hat. Ich gehöre zur Familie der Edelfalter (Nymphalidae) und bin in Europa, Nordafrika und Teilen Asiens weit verbreitet.

15/16.07.2024

- Als C-Falter (Polygonia c-album) nehme ich die Welt auf besondere Weise wahr und kann meine Geschichte so erzählen:

Ich bin der C-Falter, bekannt für die markante weiße C-förmige Zeichnung auf der Unterseite meiner Hinterflügel, die mir auch meinen Namen gegeben hat. Ich gehöre zur Familie der Edelfalter (Nymphalidae) und bin in Europa, Nordafrika und Teilen Asiens weit verbreitet.

Mein Leben beginnt als Ei, das ich als erwachsenes Weibchen auf die Futterpflanzen meiner zukünftigen Larven lege. Dazu gehören verschiedene Pflanzenarten wie Brennnesseln, Ulmen und Hopfen. Nach dem Schlüpfen fressen meine Larven gierig die Blätter dieser Pflanzen und durchlaufen mehrere Häutungen, bevor sie sich verpuppen.

Während meiner Raupenphase bin ich schwarz-weiß gefärbt und habe eine stachelige Erscheinung, die mich vor Fressfeinden schützt. Als Puppe verweile ich bewegungslos, während sich mein Körper zu einem prächtigen Schmetterling entwickelt.

Als erwachsener Falter habe ich einen auffälligen, gezackten Flügelrand, der mir hilft, mich optisch in mein Umfeld einzufügen und Raubtiere zu täuschen. Meine Flügeloberseiten sind orange mit schwarzen Flecken, was mir bei geöffneten Flügeln ein prächtiges Aussehen verleiht. Bei geschlossenen Flügeln hingegen tarne ich mich hervorragend, indem ich wie ein vertrocknetes Blatt wirke – eine perfekte Strategie gegen Fressfeinde.

In meiner Lebensweise bin ich vielseitig. Ich besuche eine Vielzahl von Blütenpflanzen, um Nektar zu trinken, und trage so zur Bestäubung bei. Besonders im Herbst, wenn die Tage kürzer werden, bereite ich mich auf den Winter vor. Ich gehöre zu den Schmetterlingen, die eine Winterruhe einlegen und in Ritzen, hohlen Bäumen oder Gebäuden überwintern. Wenn die Temperaturen im Frühling steigen, erwache ich aus meiner Ruhephase und mache mich wieder auf die Suche nach Nektar und einem geeigneten Platz zur Eiablage.

Fachlich betrachtet, umfasse ich mehrere bemerkenswerte Merkmale:

Ich bin also nicht nur ein schöner Anblick in der Natur, sondern auch ein wichtiger Teil des Ökosystems, der durch seine Anpassungsfähigkeit und faszinierenden Lebenszyklus beeindruckt.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Während meiner Raupenphase bin ich schwarz-weiß gefärbt und habe eine stachelige Erscheinung, die mich vor Fressfeinden schützt. Als Puppe verweile ich bewegungslos, während sich mein Körper zu einem prächtigen Schmetterling entwickelt.

Als erwachsener Falter habe ich einen auffälligen, gezackten Flügelrand, der mir hilft, mich optisch in mein Umfeld einzufügen und Raubtiere zu täuschen. Meine Flügeloberseiten sind orange mit schwarzen Flecken, was mir bei geöffneten Flügeln ein prächtiges Aussehen verleiht. Bei geschlossenen Flügeln hingegen tarne ich mich hervorragend, indem ich wie ein vertrocknetes Blatt wirke – eine perfekte Strategie gegen Fressfeinde.

In meiner Lebensweise bin ich vielseitig. Ich besuche eine Vielzahl von Blütenpflanzen, um Nektar zu trinken, und trage so zur Bestäubung bei. Besonders im Herbst, wenn die Tage kürzer werden, bereite ich mich auf den Winter vor. Ich gehöre zu den Schmetterlingen, die eine Winterruhe einlegen und in Ritzen, hohlen Bäumen oder Gebäuden überwintern. Wenn die Temperaturen im Frühling steigen, erwache ich aus meiner Ruhephase und mache mich wieder auf die Suche nach Nektar und einem geeigneten Platz zur Eiablage.

Fachlich betrachtet, umfasse ich mehrere bemerkenswerte Merkmale:

- Taxonomie: Gattung Polygonia, Familie Nymphalidae.

- Morphologische Merkmale: Gezackter Flügelrand, orange-schwarze Flügeloberseite, C-förmige Zeichnung auf der Flügelunterseite.

- Lebenszyklus: Metamorphose von Ei, Raupe, Puppe bis zum adulten Falter.

- Ökologische Rolle: Bestäuber, Teil des Nahrungsnetzes (Räuber-Beute-Beziehungen).

- Überwinterungsstrategie: Winterruhe in geschützten Verstecken.

Ich bin also nicht nur ein schöner Anblick in der Natur, sondern auch ein wichtiger Teil des Ökosystems, der durch seine Anpassungsfähigkeit und faszinierenden Lebenszyklus beeindruckt.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- C-Falter ( Nymphalis c-album )

Artenschutz in Franken®

Die Späte Wespenschwebfliege (Chrysotoxum arcuatum)

Späte Wespenschwebfliege (Chrysotoxum arcuatum)

15/16.07.2024

Als Späte Wespenschwebfliege selbst könnte ich meine Art folgendermaßen beschreiben:

15/16.07.2024

- Die Späte Wespenschwebfliege (Chrysotoxum arcuatum) ist eine interessante Fliegenart aus der Familie der Schwebfliegen (Syrphidae).

Als Späte Wespenschwebfliege selbst könnte ich meine Art folgendermaßen beschreiben:

Ich gehöre zur Gattung Chrysotoxum und bin bekannt für mein auffälliges Aussehen, das dem einer Wespe ähnelt. Dies dient mir als Schutzmechanismus vor Fressfeinden, da viele Tiere Wespen aufgrund ihres Stichs meiden. Meine Flügelspannweite beträgt etwa 10 bis 12 mm, und mein Körper ist schlank und gestreift, was mich von echten Wespen unterscheidet, obwohl ich ähnlich aussehe.

Meine Larvenentwicklung erfolgt in verschiedenen Habitaten, insbesondere in feuchten Wäldern und in der Nähe von Gewässern, wo meine Larven sich von Blattlauspopulationen ernähren. Als erwachsene Fliege ernähre ich mich von Nektar und spiele eine wichtige Rolle als Bestäuber in meiner Umgebung. Dabei besuche ich eine Vielzahl von Blüten, wobei ich durch mein Erscheinungsbild oft Verwechslungen mit Wespen hervorrufe, was mich vor potenziellen Räubern schützt.

Meine Art ist in Europa verbreitet und kommt in verschiedenen Ökosystemen vor, von Wäldern bis zu offenen Landschaften. Ich bin eine von vielen Schwebfliegenarten, die durch ihre ökologische Rolle und Anpassungsfähigkeit bemerkenswert sind.

Fachliche Komponenten, die meine Art charakterisieren, umfassen meine taxonomische Klassifikation (Gattung Chrysotoxum, Familie Syrphidae), ökologische Interaktionen (Rolle als Bestäuber und Prädator von Blattläusen), morphologische Merkmale (Wespenimitation zur Verteidigung) sowie ökologische Verteilung und Habitatpräferenzen (feuchte Wälder, Gewässernähe).

Insgesamt bin ich als Späte Wespenschwebfliege eine faszinierende Spezies, die durch ihre Anpassungsfähigkeit und wichtige ökologische Rolle in verschiedenen Lebensräumen hervorsticht.

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Meine Larvenentwicklung erfolgt in verschiedenen Habitaten, insbesondere in feuchten Wäldern und in der Nähe von Gewässern, wo meine Larven sich von Blattlauspopulationen ernähren. Als erwachsene Fliege ernähre ich mich von Nektar und spiele eine wichtige Rolle als Bestäuber in meiner Umgebung. Dabei besuche ich eine Vielzahl von Blüten, wobei ich durch mein Erscheinungsbild oft Verwechslungen mit Wespen hervorrufe, was mich vor potenziellen Räubern schützt.

Meine Art ist in Europa verbreitet und kommt in verschiedenen Ökosystemen vor, von Wäldern bis zu offenen Landschaften. Ich bin eine von vielen Schwebfliegenarten, die durch ihre ökologische Rolle und Anpassungsfähigkeit bemerkenswert sind.

Fachliche Komponenten, die meine Art charakterisieren, umfassen meine taxonomische Klassifikation (Gattung Chrysotoxum, Familie Syrphidae), ökologische Interaktionen (Rolle als Bestäuber und Prädator von Blattläusen), morphologische Merkmale (Wespenimitation zur Verteidigung) sowie ökologische Verteilung und Habitatpräferenzen (feuchte Wälder, Gewässernähe).

Insgesamt bin ich als Späte Wespenschwebfliege eine faszinierende Spezies, die durch ihre Anpassungsfähigkeit und wichtige ökologische Rolle in verschiedenen Lebensräumen hervorsticht.

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Weibchen

Artenschutz in Franken®

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

15/16.07.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

15/16.07.2024

- Start der grafischen Fassadengestaltung ...

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.

Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.

In der Aufnahme

Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.

In der Aufnahme

- Gut vorbereitet - mit dieser Aufnahme wollen wir vor dem Start der grafischen Gestaltung, der für den 15.07.2024 geplant ist, einen Blick auf den hierfür vorbereiteten Zustand werfen. Die Aufnahme ist am 09.07.2024 entstanden.

...

Artenschutz in Franken®

Die Gemeine Sumpfschwebfliege (Helophilus pendulus)

Gemeine Sumpfschwebfliege (Helophilus pendulus)

14/15.07.2024

Mein Körper ist schlank und langgestreckt, und ich trage auffällige gelbe und schwarze Streifen auf meinem Abdomen, was mich von anderen Insekten unterscheidet.

14/15.07.2024

- Als Gemeine Sumpfschwebfliege (Helophilus pendulus) bin ich eine faszinierende Kreatur, die eng mit feuchten und sumpfigen Lebensräumen verbunden ist.

Mein Körper ist schlank und langgestreckt, und ich trage auffällige gelbe und schwarze Streifen auf meinem Abdomen, was mich von anderen Insekten unterscheidet.

Ich gehöre zur Familie der Schwebfliegen (Syrphidae), die für ihre bemerkenswerte Ähnlichkeit mit Wespen bekannt sind, was uns vor Fressfeinden schützt. Diese Mimikry ist jedoch nicht nur zur Tarnung gedacht, sondern dient auch der Abschreckung potenzieller Fressfeinde wie Vögel und andere Insekten.

Meine Larven entwickeln sich in stehenden oder langsam fließenden Gewässern, wie z.B. Teichen, Tümpeln oder feuchten Gräben. Dort ernähren sie sich von abgestorbenen Pflanzen und anderen organischen Materialien, wodurch sie eine wichtige Rolle im ökologischen Abbau und in der Nährstoffzirkulation spielen. Diese Gewässer bieten auch eine Fülle an Mikroorganismen, die für uns als Nahrung dienen.

Als erwachsene Fliege ernähre ich mich hauptsächlich von Nektar und Pollen, wobei ich eine wichtige Rolle als Bestäuber von Blütenpflanzen spiele. Dies ist nicht nur für die Pflanzen von Vorteil, sondern auch für die gesamte Ökosystemstabilität, da viele Pflanzenarten auf Bestäuber wie uns angewiesen sind, um sich fortzupflanzen.

In der Forschung bin ich auch von Interesse, da meine Lebensweise und mein Habitat als Indikator für die Qualität von Feuchtgebieten dienen können. Veränderungen in unseren Populationen könnten auf Umweltbelastungen hinweisen und somit wichtige Informationen für den Naturschutz liefern.

Zusammengefasst bin ich als Gemeine Sumpfschwebfliege nicht nur ein faszinierendes Beispiel für Anpassungsfähigkeit und Überlebensstrategien, sondern auch ein wichtiger Akteur in Ökosystemen, der durch seine verschiedenen Lebensstadien und Verhaltensweisen vielfältige ökologische Funktionen erfüllt.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Meine Larven entwickeln sich in stehenden oder langsam fließenden Gewässern, wie z.B. Teichen, Tümpeln oder feuchten Gräben. Dort ernähren sie sich von abgestorbenen Pflanzen und anderen organischen Materialien, wodurch sie eine wichtige Rolle im ökologischen Abbau und in der Nährstoffzirkulation spielen. Diese Gewässer bieten auch eine Fülle an Mikroorganismen, die für uns als Nahrung dienen.

Als erwachsene Fliege ernähre ich mich hauptsächlich von Nektar und Pollen, wobei ich eine wichtige Rolle als Bestäuber von Blütenpflanzen spiele. Dies ist nicht nur für die Pflanzen von Vorteil, sondern auch für die gesamte Ökosystemstabilität, da viele Pflanzenarten auf Bestäuber wie uns angewiesen sind, um sich fortzupflanzen.

In der Forschung bin ich auch von Interesse, da meine Lebensweise und mein Habitat als Indikator für die Qualität von Feuchtgebieten dienen können. Veränderungen in unseren Populationen könnten auf Umweltbelastungen hinweisen und somit wichtige Informationen für den Naturschutz liefern.

Zusammengefasst bin ich als Gemeine Sumpfschwebfliege nicht nur ein faszinierendes Beispiel für Anpassungsfähigkeit und Überlebensstrategien, sondern auch ein wichtiger Akteur in Ökosystemen, der durch seine verschiedenen Lebensstadien und Verhaltensweisen vielfältige ökologische Funktionen erfüllt.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Gemeine Sumpfschwebfliege (Helophilus pendulus)

Artenschutz in Franken®

Die Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis)

Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis)

14/15.07.2024

Ich gehöre zur Familie der Sumpfschildkröten und habe spezifische Eigenschaften, die mich an mein Lebensumfeld angepasst haben.

14/15.07.2024

- Als Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) betrachte ich mich als eine faszinierende Kreatur, die eng mit Feuchtgebieten und langsam fließenden Gewässern verbunden ist.

Ich gehöre zur Familie der Sumpfschildkröten und habe spezifische Eigenschaften, die mich an mein Lebensumfeld angepasst haben.

Mein Körper ist relativ flach und oval, was es mir ermöglicht, mich gut im flachen Wasser und zwischen Wasserpflanzen zu bewegen. Meine Rückenschilde sind grünlich oder braun mit auffälligen gelben Flecken oder Linien gezeichnet, was mir hilft, mich in meiner Umgebung zu tarnen.

Ich bin ein Kaltblüter, was bedeutet, dass ich meine Körpertemperatur durch Sonnenbaden reguliere. Im Sommer sonne ich mich gerne auf trockenen, warmen Untergründen wie Steinen oder Baumstämmen, um meine Stoffwechselprozesse zu beschleunigen.

Meine Ernährung besteht hauptsächlich aus kleinen Fischen, Amphibien, Wirbellosen und Wasserpflanzen, die ich mit meinem kräftigen Kiefer und meinen starken Kiefermuskeln zerkleinere.

Lebensräume wie Feuchtgebiete, Teiche, Seen und langsam fließende Gewässer sind für mich von entscheidender Bedeutung, da sie nicht nur Nahrung bieten, sondern auch zum Brüten und Überwintern dienen. Besonders im Frühling, wenn ich zur Paarung an Land gehe, um mein Gelege abzulegen, benötige ich ruhige, ungestörte Uferzonen.

Leider sind meine Lebensräume zunehmend durch menschliche Aktivitäten bedroht. Die Zerstörung von Feuchtgebieten, Wasserverschmutzung und unkontrollierte Fischerei stellen ernsthafte Gefahren für meine Population dar. Der Schutz und die Erhaltung meiner Lebensräume sind daher entscheidend für mein Überleben und das meiner Artgenossen.

Insgesamt bin ich als Europäische Sumpfschildkröte eine Schlüsselart in Feuchtgebieten, die nicht nur ökologisch wichtige Funktionen erfüllt, sondern auch ein Symbol für die Vielfalt und Schönheit der aquatischen Lebensräume Europas ist.

In der Aufnahme von Helga Zinnecker

Ich bin ein Kaltblüter, was bedeutet, dass ich meine Körpertemperatur durch Sonnenbaden reguliere. Im Sommer sonne ich mich gerne auf trockenen, warmen Untergründen wie Steinen oder Baumstämmen, um meine Stoffwechselprozesse zu beschleunigen.

Meine Ernährung besteht hauptsächlich aus kleinen Fischen, Amphibien, Wirbellosen und Wasserpflanzen, die ich mit meinem kräftigen Kiefer und meinen starken Kiefermuskeln zerkleinere.

Lebensräume wie Feuchtgebiete, Teiche, Seen und langsam fließende Gewässer sind für mich von entscheidender Bedeutung, da sie nicht nur Nahrung bieten, sondern auch zum Brüten und Überwintern dienen. Besonders im Frühling, wenn ich zur Paarung an Land gehe, um mein Gelege abzulegen, benötige ich ruhige, ungestörte Uferzonen.

Leider sind meine Lebensräume zunehmend durch menschliche Aktivitäten bedroht. Die Zerstörung von Feuchtgebieten, Wasserverschmutzung und unkontrollierte Fischerei stellen ernsthafte Gefahren für meine Population dar. Der Schutz und die Erhaltung meiner Lebensräume sind daher entscheidend für mein Überleben und das meiner Artgenossen.

Insgesamt bin ich als Europäische Sumpfschildkröte eine Schlüsselart in Feuchtgebieten, die nicht nur ökologisch wichtige Funktionen erfüllt, sondern auch ein Symbol für die Vielfalt und Schönheit der aquatischen Lebensräume Europas ist.

In der Aufnahme von Helga Zinnecker

- Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis)

Artenschutz in Franken®

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

Stele der Biodiversität® - Stegaurach / Dellern

14/15.07.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

14/15.07.2024

- Montage der Nisthilfen an der Außenfassade ...

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Stegaurach / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.

Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.

In der Aufnahme

Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V. das von der Gemeinde Stegaurach, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird., setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.

In der Aufnahme

- am 08.07.2024 wurde weitere Artenschutztools installiert ...

Artenschutz in Franken®

Walker auch Türkischer Maikäfer (Polyphylla fullo)

Der Walker, der auch Türkischer Maikäfer (Polyphylla fullo) genannt wird

13/14.07.2024

Ich bin ein Käfer der Familie Scarabaeidae und gehöre zur Gattung Polyphylla. Mein wissenschaftlicher Name, Polyphylla fullo, deutet auf meine Zugehörigkeit innerhalb dieser Gruppe hin.

13/14.07.2024

- Als Polyphylla fullo, auch bekannt als Walker, möchte ich meine faszinierende Existenz aus meiner eigenen Perspektive erklären, während ich gleichzeitig einige fachliche Aspekte einbinde.

Ich bin ein Käfer der Familie Scarabaeidae und gehöre zur Gattung Polyphylla. Mein wissenschaftlicher Name, Polyphylla fullo, deutet auf meine Zugehörigkeit innerhalb dieser Gruppe hin.

Als Mitglied dieser Familie spiele ich eine wichtige ökologische Rolle, besonders während meiner Larvenphase. Meine Larven leben in morschem Holz, wo sie sich von abgestorbenem organischen Material ernähren und so zur Zersetzung und Recycling von Nährstoffen beitragen.

Als erwachsener Käfer bin ich zwischen 15 und 30 Millimeter groß und besitze eine charakteristische, robuste Gestalt mit auffälligen, gezackten Antennen. Diese Antennen sind nicht nur ein markantes Merkmal, sondern dienen auch der Wahrnehmung meiner Umwelt und der Suche nach Partnern. Ich ernähre mich hauptsächlich von Blättern und bin besonders in warmen, sandigen Lebensräumen anzutreffen, wo ich mich durch Sand und Erde grabe, um mich vor Hitze zu schützen.

Meine Fortpflanzung ist ein interessanter Teil meines Lebenszyklus. Als Männchen bin ich aktiv auf der Suche nach Weibchen, um mich zu paaren. Dies geschieht häufig in den Abendstunden oder nachts, wenn die Temperaturen angenehmer sind. Einmal gepaart, legt das Weibchen Eier in den Boden, wo sie nach einiger Zeit schlüpfen und sich zu Larven entwickeln, um den Zyklus von neuem zu beginnen.

Fachlich betrachtet bin ich ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems, da ich nicht nur zur Nährstoffrückführung beitrage, sondern auch als Nahrungsquelle für verschiedene Tiere diene, darunter Vögel und andere Insekten. Meine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume und meine Fähigkeit, Nahrung zu finden und mich fortzupflanzen, sind evolutionäre Merkmale, die mich erfolgreich gemacht haben.

Insgesamt bin ich als Polyphylla fullo stolz darauf, Teil der reichen Vielfalt der Natur zu sein und durch meine Lebensweise zur Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts beizutragen.

In der Aufnahme:

Als erwachsener Käfer bin ich zwischen 15 und 30 Millimeter groß und besitze eine charakteristische, robuste Gestalt mit auffälligen, gezackten Antennen. Diese Antennen sind nicht nur ein markantes Merkmal, sondern dienen auch der Wahrnehmung meiner Umwelt und der Suche nach Partnern. Ich ernähre mich hauptsächlich von Blättern und bin besonders in warmen, sandigen Lebensräumen anzutreffen, wo ich mich durch Sand und Erde grabe, um mich vor Hitze zu schützen.

Meine Fortpflanzung ist ein interessanter Teil meines Lebenszyklus. Als Männchen bin ich aktiv auf der Suche nach Weibchen, um mich zu paaren. Dies geschieht häufig in den Abendstunden oder nachts, wenn die Temperaturen angenehmer sind. Einmal gepaart, legt das Weibchen Eier in den Boden, wo sie nach einiger Zeit schlüpfen und sich zu Larven entwickeln, um den Zyklus von neuem zu beginnen.

Fachlich betrachtet bin ich ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems, da ich nicht nur zur Nährstoffrückführung beitrage, sondern auch als Nahrungsquelle für verschiedene Tiere diene, darunter Vögel und andere Insekten. Meine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume und meine Fähigkeit, Nahrung zu finden und mich fortzupflanzen, sind evolutionäre Merkmale, die mich erfolgreich gemacht haben.

Insgesamt bin ich als Polyphylla fullo stolz darauf, Teil der reichen Vielfalt der Natur zu sein und durch meine Lebensweise zur Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts beizutragen.

In der Aufnahme:

- C. Werner sendet uns am 09.07.2024 die Aufnahmen eines vor dem Garagentor gefundenen, lebenden Walkers der auch Türkischer Maikäfer genannt wird.

Artenschutz in Franken®

Stele der Biodiversität® - Unterweiler

Stele der Biodiversität® - Unterweiler

13/14.07.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Unterweiler / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

13/14.07.2024

- Das Monitoring - wir statten dem Projekt einen Julibesuch ab!

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk und der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Unterweiler / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.