Steinkauz im Kamin

Steinkauz im Kamin

23/24.10.2024

Sie haben eine Vorliebe für alte, hohle Bäume oder auch Gebäudestrukturen wie Scheunen, Schuppen oder eben auch Kamine. Es gibt mehrere Gründe, warum Steinkäuze Kamine aufsuchen, aber auch warum sie dort häufig verenden können:

23/24.10.2024

- Steinkäuze sind kleine Eulen, die oft in ländlichen und halbländlichen Gebieten anzutreffen sind.

Sie haben eine Vorliebe für alte, hohle Bäume oder auch Gebäudestrukturen wie Scheunen, Schuppen oder eben auch Kamine. Es gibt mehrere Gründe, warum Steinkäuze Kamine aufsuchen, aber auch warum sie dort häufig verenden können:

- Nistplatzsuche: Steinkäuze suchen nach geeigneten Nistplätzen, die ihnen Sicherheit und Schutz bieten. Kamine können für sie attraktiv sein, da sie oft leer und dunkel sind, ähnlich wie natürliche Baumhöhlen, die sie normalerweise bevorzugen.

- Wärme und Schutz: Besonders im Winter bieten Kamine eine wärmere Umgebung als die Außentemperaturen. Für Steinkäuze kann dies eine willkommene Möglichkeit sein, um sich aufzuwärmen und vor den Elementen geschützt zu sein.

- Unbeabsichtigtes Hineinfliegen: Manchmal fliegen Steinkäuze unbeabsichtigt in Kamine hinein, besonders wenn sie in der Dämmerung oder Nacht unterwegs sind und die Öffnung des Kamins nicht gut erkennen können.

Warum Steinkäuze jedoch häufig in Kaminen verenden können:

- Schwieriger Ausstieg: Kamine haben oft eine glatte Innenwand, die es Vögeln schwer macht, wieder herauszukommen, sobald sie hineingeflogen sind. Für Steinkäuze, die relativ klein sind und nicht über eine starke Flugkraft verfügen, kann dies zu einem Problem werden.

- Mangelnde Fluchtmöglichkeiten: Wenn sie einmal im Kamin gefangen sind, haben Steinkäuze oft nicht genug Platz, um zu fliegen und sich zu bewegen. Dies kann zu Verletzungen führen oder dazu, dass sie an Erschöpfung sterben, bevor sie gerettet werden können.

- Rauch und Abgase: In benutzten oder schlecht gewarteten Kaminen können Rauch oder giftige Gase auftreten, die für die Vögel gefährlich oder tödlich sein können, insbesondere wenn sie längere Zeit dort feststecken.

Aufgrund dieser Risiken ist es wichtig, dass Kamine regelmäßig überprüft werden, insbesondere bevor sie wieder in Betrieb genommen werden. Es gibt auch verschiedene Maßnahmen, um Vögel wie Steinkäuze davon abzuhalten, in Kamine einzudringen, wie das Anbringen von Schutzgittern oder das Aufhängen von reflektierenden Objekten, die Vögel abschrecken können.

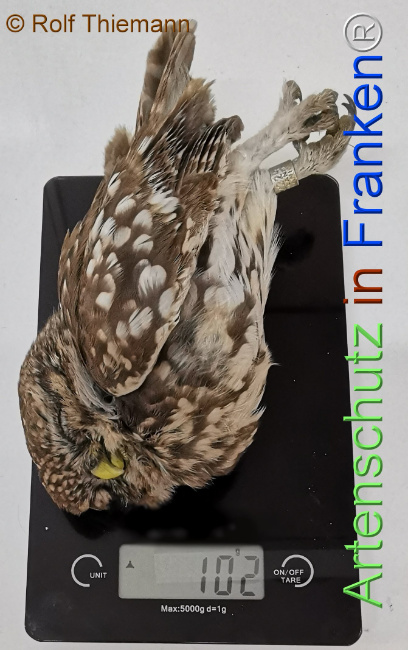

In den Aufnahmen von Rolf Thiemann

- Heute wurde ein Steinkauz in einem Hauskamin in 50189 Niederembt / Elsdorf gefunden.Der beringte Vogel wog 102 Gramm und war extrem abgemagert (Am Brustbein war links und rechts nichts mehr zu ertasten). Etwa 30 Minuten nachdem der Finder den Vogel brachte, ist er verendet.Die Ring-Nr. 4462224 Helgoland Germany wird zur Bestimmung in der Datenbank abgefragt. Mal schauen wie alt der Steinkauz war und woher er kam. Der Finder war über die Situation so schockiert, das er in naher Zukunft ein Gitter auf dem Kamin befestigt, damit so etwas nicht nochmal passiert.

Quelle

................................................................................

Gewässer und Naturschutz im Erftkreis

Flora-Fauna-Artenschutz

Naturschutzökologie

Rolf Thiemann

Naturschutzberater

Eisvogelweg 1

50181 Bedburg

Stand 14.10.2024

Artenschutz in Franken®

Der Kleiner Halsbock (Pseudovadonia livida)

Kleiner Halsbock (Pseudovadonia livida)

23/24.10.2024

Aber für dich einfach „Pseudovadonia livida“. Man könnte sagen, ich habe viele Namen, genau wie ich viele Lieblingsblüten habe. Ich bin klein, ich bin charmant, und ich bin immer auf der Suche nach dem nächsten Nektar-Spot. Lass mich dir ein bisschen aus meinem Leben erzählen, ich verspreche, es wird blumig!

23/24.10.2024

- Oh, hallo! Du hast mich erwischt – ich bin der Kleine Halsbock, manchmal auch als Bleicher Blütenbock oder Gelbflügeliger Halsbock bekannt.

Aber für dich einfach „Pseudovadonia livida“. Man könnte sagen, ich habe viele Namen, genau wie ich viele Lieblingsblüten habe. Ich bin klein, ich bin charmant, und ich bin immer auf der Suche nach dem nächsten Nektar-Spot. Lass mich dir ein bisschen aus meinem Leben erzählen, ich verspreche, es wird blumig!

Mein Look: Zwischen dezent und modisch

Als kleiner Käfer von etwa 6 bis 9 Millimetern Länge bin ich nicht der Größte, aber ich habe Stil. Mein Körper ist dunkelschwarz und, ich muss zugeben, ein bisschen schlicht. Aber warte – meine Flügeldecken? Die sind hellbraun bis gelblich, fast wie ein goldenes Cape, das im Sonnenlicht glänzt. Ein modischer Akzent, der mich von der Masse abhebt! Das macht mich zur perfekten Mischung aus dezent und auffällig, genau richtig, um in der Blütenwelt zu glänzen. Und apropos Glanz: Ich bin vielleicht kein Marienkäfer mit Punkten oder ein bunter Schmetterling, aber ich habe eine dezente Eleganz, die man zu schätzen wissen muss. Man nennt mich nicht ohne Grund „Bleicher Blütenbock“ – ich bin das Chamäleon der Blütenwiesen, immer angepasst, immer mittendrin.

Mein Lieblingshobby: Blütenbesuch

Im Sommer findest du mich eigentlich fast immer auf Blüten. Ich liebe Blüten! Besonders mag ich Doldenblütler und Korbblütler. Man könnte sagen, ich bin so etwas wie ein Blütensommelier – ich teste die besten Blüten der Saison und genieße jeden Tropfen Nektar. Mein Gaumen ist sehr fein, und ich bin wählerisch. Aber es ist nicht nur der Geschmack, der mich anzieht – Blüten sind auch der Ort, an dem sich alles abspielt. Sie sind unsere Cafés, unsere Lounges, unsere Tanzflächen. Wer die besten Blüten besucht, ist immer im Zentrum des Geschehens!

Ein Käfer auf einer Mission: Die Liebe des Lebens finden

Wie bei allen von uns geht es irgendwann auch bei mir um die Liebe. Ich suche nach der richtigen Partnerin, die mein Herz (und meine Blüten) erobert. Wenn ich sie finde, präsentieren wir uns gegenseitig auf den schönsten Blüten und tauschen Pheromone aus – das sind unsere kleinen duftenden Nachrichten. Es ist fast so, als würden wir uns mit Parfum benebeln, nur ein bisschen subtiler. Man könnte sagen, wir sind die Verliebten der Blütenwelt – und ja, manchmal geht es dabei auch ganz schön romantisch zu.

Mein Alltag: Zwischen Blüten und Abenteuer

Ein typischer Tag? Ganz einfach: Ich starte mit einem Frühstück in den Blüten. Danach surr’ ich ein bisschen herum, um neue Blütenfelder zu erkunden – immer auf der Suche nach dem besten Nektar und vielleicht einer netten Dame, die mein Herz schneller schlagen lässt. Aber natürlich gibt es auch Gefahren. Vögel und andere Räuber sehen in mir einen kleinen Snack – und da muss ich flink sein. Zum Glück bin ich ein geschickter Flieger und kann blitzschnell von Blüte zu Blüte wechseln. Aber manchmal, wenn die Sonne über der Wiese steht und alles in goldenem Licht erstrahlt, nehme ich mir einen Moment, um einfach innezuhalten. Ich denke dann darüber nach, wie vergänglich unser Leben ist. Wir sind kleine Käfer, und unsere Zeit in der Welt ist kurz. Das macht jeden Blütenbesuch umso kostbarer. Vielleicht ist das die große Lektion, die ich gelernt habe: Genieße die süßen Momente, solange sie da sind – und vielleicht auch ein bisschen Nektar mehr, als du brauchst.

Ein Käfer mit vielen Namen: Ein Rätsel für die Menschheit?

Dass man mich so viele verschiedene Namen gibt – Kleiner Halsbock, Bleicher Blütenbock, Gelbflügeliger Halsbock – zeigt, dass ich schwer zu fassen bin. Vielleicht bin ich zu vielseitig für einen einzigen Namen. Oder die Menschen wissen einfach nicht, was sie mit so einem charmanten, kleinen Kerl wie mir anfangen sollen! Ich sehe es so: Je mehr Namen, desto mehr Facetten meiner Persönlichkeit kommen zum Vorschein. Blütenbock klingt nach Romantiker, Gelbflügelig nach Entdecker, und Halsbock – naja, das klingt einfach cool.

Fazit: Ein kleiner Käfer mit großen Blütenträumen

Das Leben als Pseudovadonia livida ist kurz, aber voller Abenteuer. Ich bin ständig auf der Suche nach der nächsten tollen Blüte und der Liebe meines Lebens. Dabei genieße ich jeden Moment, sei es der Duft einer Blume oder das Kribbeln, wenn ich eine neue Blütenwiese entdecke. Denn, wie ich immer sage: Das Leben ist zu kurz für schlechte Blüten!

Also, wenn du das nächste Mal auf einer Sommerwiese spazieren gehst und ein kleiner, goldglänzender Käfer an dir vorbeifliegt – schau genau hin, es könnte gut sein, dass ich es bin. Und ich verspreche dir, ich bin genauso charmant, wie ich aussehe.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Als kleiner Käfer von etwa 6 bis 9 Millimetern Länge bin ich nicht der Größte, aber ich habe Stil. Mein Körper ist dunkelschwarz und, ich muss zugeben, ein bisschen schlicht. Aber warte – meine Flügeldecken? Die sind hellbraun bis gelblich, fast wie ein goldenes Cape, das im Sonnenlicht glänzt. Ein modischer Akzent, der mich von der Masse abhebt! Das macht mich zur perfekten Mischung aus dezent und auffällig, genau richtig, um in der Blütenwelt zu glänzen. Und apropos Glanz: Ich bin vielleicht kein Marienkäfer mit Punkten oder ein bunter Schmetterling, aber ich habe eine dezente Eleganz, die man zu schätzen wissen muss. Man nennt mich nicht ohne Grund „Bleicher Blütenbock“ – ich bin das Chamäleon der Blütenwiesen, immer angepasst, immer mittendrin.

Mein Lieblingshobby: Blütenbesuch

Im Sommer findest du mich eigentlich fast immer auf Blüten. Ich liebe Blüten! Besonders mag ich Doldenblütler und Korbblütler. Man könnte sagen, ich bin so etwas wie ein Blütensommelier – ich teste die besten Blüten der Saison und genieße jeden Tropfen Nektar. Mein Gaumen ist sehr fein, und ich bin wählerisch. Aber es ist nicht nur der Geschmack, der mich anzieht – Blüten sind auch der Ort, an dem sich alles abspielt. Sie sind unsere Cafés, unsere Lounges, unsere Tanzflächen. Wer die besten Blüten besucht, ist immer im Zentrum des Geschehens!

Ein Käfer auf einer Mission: Die Liebe des Lebens finden

Wie bei allen von uns geht es irgendwann auch bei mir um die Liebe. Ich suche nach der richtigen Partnerin, die mein Herz (und meine Blüten) erobert. Wenn ich sie finde, präsentieren wir uns gegenseitig auf den schönsten Blüten und tauschen Pheromone aus – das sind unsere kleinen duftenden Nachrichten. Es ist fast so, als würden wir uns mit Parfum benebeln, nur ein bisschen subtiler. Man könnte sagen, wir sind die Verliebten der Blütenwelt – und ja, manchmal geht es dabei auch ganz schön romantisch zu.

Mein Alltag: Zwischen Blüten und Abenteuer

Ein typischer Tag? Ganz einfach: Ich starte mit einem Frühstück in den Blüten. Danach surr’ ich ein bisschen herum, um neue Blütenfelder zu erkunden – immer auf der Suche nach dem besten Nektar und vielleicht einer netten Dame, die mein Herz schneller schlagen lässt. Aber natürlich gibt es auch Gefahren. Vögel und andere Räuber sehen in mir einen kleinen Snack – und da muss ich flink sein. Zum Glück bin ich ein geschickter Flieger und kann blitzschnell von Blüte zu Blüte wechseln. Aber manchmal, wenn die Sonne über der Wiese steht und alles in goldenem Licht erstrahlt, nehme ich mir einen Moment, um einfach innezuhalten. Ich denke dann darüber nach, wie vergänglich unser Leben ist. Wir sind kleine Käfer, und unsere Zeit in der Welt ist kurz. Das macht jeden Blütenbesuch umso kostbarer. Vielleicht ist das die große Lektion, die ich gelernt habe: Genieße die süßen Momente, solange sie da sind – und vielleicht auch ein bisschen Nektar mehr, als du brauchst.

Ein Käfer mit vielen Namen: Ein Rätsel für die Menschheit?

Dass man mich so viele verschiedene Namen gibt – Kleiner Halsbock, Bleicher Blütenbock, Gelbflügeliger Halsbock – zeigt, dass ich schwer zu fassen bin. Vielleicht bin ich zu vielseitig für einen einzigen Namen. Oder die Menschen wissen einfach nicht, was sie mit so einem charmanten, kleinen Kerl wie mir anfangen sollen! Ich sehe es so: Je mehr Namen, desto mehr Facetten meiner Persönlichkeit kommen zum Vorschein. Blütenbock klingt nach Romantiker, Gelbflügelig nach Entdecker, und Halsbock – naja, das klingt einfach cool.

Fazit: Ein kleiner Käfer mit großen Blütenträumen

Das Leben als Pseudovadonia livida ist kurz, aber voller Abenteuer. Ich bin ständig auf der Suche nach der nächsten tollen Blüte und der Liebe meines Lebens. Dabei genieße ich jeden Moment, sei es der Duft einer Blume oder das Kribbeln, wenn ich eine neue Blütenwiese entdecke. Denn, wie ich immer sage: Das Leben ist zu kurz für schlechte Blüten!

Also, wenn du das nächste Mal auf einer Sommerwiese spazieren gehst und ein kleiner, goldglänzender Käfer an dir vorbeifliegt – schau genau hin, es könnte gut sein, dass ich es bin. Und ich verspreche dir, ich bin genauso charmant, wie ich aussehe.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Der Kleine Halsbock ... erreicht als fertiger Käfer eine Körperlänge bis etwa 1 Zentimeter, wir erkennen ihn in unserer Region, dem Klimawandel geschuldet ab Ende April oder Anfang Mai. Während sich die Käfer für Doldenblütlern interessieren finden wir die Raupen vornehmlich in humuser Erde die von Pilzen gebildet wird, wo sie sich in einer mehrjährigen Phase entwickeln.

Artenschutz in Franken®

Die Schwarzfühler Borstenfliege (Nowickia ferox)

Schwarzfühler Borstenfliege (Nowickia ferox)

22/23.10.2024

Ja, ja, ich weiß – ich bin vielleicht nicht das glamouröseste Insekt im Garten, aber glaub mir, mein Leben hat Tiefgang. Und diese Borsten, die ich da habe, sind nicht nur für den Look! Lass mich dir erzählen, wie es ist, eine Fliege meines Kalibers zu sein.

22/23.10.2024

- Ah, grüß dich! Nowickia ferox, mein Name, oder wie ich in Fachkreisen genannt werde: die Schwarzfühler-Borstenfliege.

Ja, ja, ich weiß – ich bin vielleicht nicht das glamouröseste Insekt im Garten, aber glaub mir, mein Leben hat Tiefgang. Und diese Borsten, die ich da habe, sind nicht nur für den Look! Lass mich dir erzählen, wie es ist, eine Fliege meines Kalibers zu sein.

Mein Look: Borstig, aber elegant

Manche mögen mich als "wild" oder "rau" bezeichnen, aber ich sehe das als Kompliment. Meine dichte Behaarung und meine schwarzen Fühler – die mir übrigens meinen Namen geben – verleihen mir eine gewisse Robustheit. Ich bin quasi die tätowierte Rockerfliege unter den Dipteren. Insekten, die meinen Stil nicht zu schätzen wissen, finden mich vielleicht grimmig, aber ich nenne das: „Individueller Ausdruck“. Und ehrlich gesagt, wenn man so ein schweres Schicksal hat wie ich, dann muss man sich ein bisschen Härte zulegen.

Die Sache mit dem „ferox“ – es wird wild

Mein Artname, ferox, bedeutet „wild“ oder „heftig“. Und das ist kein Zufall, denn ich lebe ziemlich wild – im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin nämlich ein Parasit. Ja, du hast richtig gehört. Meine Damen legen ihre Eier auf Raupen von Schmetterlingen ab, die dann als lebende Futterboxen für unsere Larven dienen. Man könnte sagen, ich bin wie der Rächer der Fliegen: Unscheinbar, aber mit einer gewissen… nun ja, schlagkräftigen Methode. Aber bevor du mich vorschnell verurteilst: So funktioniert nun mal die Natur. Jeder hat seine Rolle, und meine ist es, das Gleichgewicht zu wahren. Während Schmetterlingsraupen friedlich durch die Welt kriechen, brauchen wir Borstenfliegen diesen kleinen Überlebensvorteil. Ein Gedanke, der mich manchmal selbst zum Grübeln bringt. Muss Leben immer auf Leben basieren? Ist das die Regel der Natur, die sich nicht ändern lässt? Ich trage meinen Teil zum Ökosystem bei, aber manchmal frage ich mich, ob ich nicht auch einfach... Blütenstaub sammeln könnte wie eine Biene. Aber naja, ich bin nun mal Nowickia ferox, keine Honigbiene.

Ein Tag im Leben einer Borstenfliege: Gar nicht so leicht!

Also, mein Tagesablauf? Nun ja, er ist eine Mischung aus Abenteuer, Jagd und ein bisschen nachdenklicher Melancholie. Morgens suche ich nach geeigneten Wirten – das ist der spannende Teil. Ich muss immer genau beobachten, wohin die Raupen sich verkriechen, und dann gilt es, den perfekten Moment abzuwarten. Nicht zu früh, nicht zu spät – alles muss sitzen. Es ist fast wie ein gefährliches Spiel. Stell dir das vor: Ich schwirre über den Pflanzen, verstecke mich in den Blättern und halte Ausschau nach potenziellen Zielen. Ein Adrenalinkick für eine kleine Fliege wie mich!

Und dann gibt es diese stillen Momente am Nachmittag. Die Sonne wärmt meine Borsten, und ich denke über mein Dasein nach. Bin ich wirklich ein Bösewicht? Oder bin ich nur ein kleines Rädchen im großen Räderwerk der Natur? Vielleicht bin ich ein Held, der sicherstellt, dass das Gleichgewicht gewahrt bleibt. Immerhin: Ohne mich gäbe es ein Übermaß an Schmetterlingsraupen – und dann hätten die Pflanzen keine Chance!

Partnerwahl und Liebe? Nicht so leicht, aber voller Hingabe!

Wenn ich mich mal verliebe, wird’s ernst. Bei uns Fliegen geht es um mehr als nur schnelles Glück – es geht ums Überleben der Art. Die Damen meiner Art legen großen Wert auf Stärke und Durchhaltevermögen. Nur die beste Raupe ist gut genug für die Eier. Ich muss sagen, das ist eine gewaltige Verantwortung. Manchmal wünsche ich mir ein entspannteres Leben, vielleicht als Fruchtfliege auf einer Banane. Aber hey, das ist nicht mein Weg. Ich bin Nowickia ferox, und ich trage das Erbe meiner Vorfahren in mir.

Fazit: Die Natur hat ihre eigenen Regeln

So, das ist mein Leben. Wild, borstig, ein bisschen grimmig und manchmal philosophisch. Ich bin stolz darauf, wer ich bin, auch wenn mein Lebensstil nicht jedermanns Geschmack ist. Denn wer kann schon sagen, dass er so nah am Herzschlag der Natur lebt wie ich? Manchmal, wenn ich über eine Wiese fliege und die Welt unter mir kleiner wird, denke ich, dass ich trotz aller Widrigkeiten genau am richtigen Ort bin. Ein kleines Rädchen, ja – aber ein wichtiges.

Und jetzt entschuldige mich – ich habe noch ein paar Raupen zu finden.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Manche mögen mich als "wild" oder "rau" bezeichnen, aber ich sehe das als Kompliment. Meine dichte Behaarung und meine schwarzen Fühler – die mir übrigens meinen Namen geben – verleihen mir eine gewisse Robustheit. Ich bin quasi die tätowierte Rockerfliege unter den Dipteren. Insekten, die meinen Stil nicht zu schätzen wissen, finden mich vielleicht grimmig, aber ich nenne das: „Individueller Ausdruck“. Und ehrlich gesagt, wenn man so ein schweres Schicksal hat wie ich, dann muss man sich ein bisschen Härte zulegen.

Die Sache mit dem „ferox“ – es wird wild

Mein Artname, ferox, bedeutet „wild“ oder „heftig“. Und das ist kein Zufall, denn ich lebe ziemlich wild – im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin nämlich ein Parasit. Ja, du hast richtig gehört. Meine Damen legen ihre Eier auf Raupen von Schmetterlingen ab, die dann als lebende Futterboxen für unsere Larven dienen. Man könnte sagen, ich bin wie der Rächer der Fliegen: Unscheinbar, aber mit einer gewissen… nun ja, schlagkräftigen Methode. Aber bevor du mich vorschnell verurteilst: So funktioniert nun mal die Natur. Jeder hat seine Rolle, und meine ist es, das Gleichgewicht zu wahren. Während Schmetterlingsraupen friedlich durch die Welt kriechen, brauchen wir Borstenfliegen diesen kleinen Überlebensvorteil. Ein Gedanke, der mich manchmal selbst zum Grübeln bringt. Muss Leben immer auf Leben basieren? Ist das die Regel der Natur, die sich nicht ändern lässt? Ich trage meinen Teil zum Ökosystem bei, aber manchmal frage ich mich, ob ich nicht auch einfach... Blütenstaub sammeln könnte wie eine Biene. Aber naja, ich bin nun mal Nowickia ferox, keine Honigbiene.

Ein Tag im Leben einer Borstenfliege: Gar nicht so leicht!

Also, mein Tagesablauf? Nun ja, er ist eine Mischung aus Abenteuer, Jagd und ein bisschen nachdenklicher Melancholie. Morgens suche ich nach geeigneten Wirten – das ist der spannende Teil. Ich muss immer genau beobachten, wohin die Raupen sich verkriechen, und dann gilt es, den perfekten Moment abzuwarten. Nicht zu früh, nicht zu spät – alles muss sitzen. Es ist fast wie ein gefährliches Spiel. Stell dir das vor: Ich schwirre über den Pflanzen, verstecke mich in den Blättern und halte Ausschau nach potenziellen Zielen. Ein Adrenalinkick für eine kleine Fliege wie mich!

Und dann gibt es diese stillen Momente am Nachmittag. Die Sonne wärmt meine Borsten, und ich denke über mein Dasein nach. Bin ich wirklich ein Bösewicht? Oder bin ich nur ein kleines Rädchen im großen Räderwerk der Natur? Vielleicht bin ich ein Held, der sicherstellt, dass das Gleichgewicht gewahrt bleibt. Immerhin: Ohne mich gäbe es ein Übermaß an Schmetterlingsraupen – und dann hätten die Pflanzen keine Chance!

Partnerwahl und Liebe? Nicht so leicht, aber voller Hingabe!

Wenn ich mich mal verliebe, wird’s ernst. Bei uns Fliegen geht es um mehr als nur schnelles Glück – es geht ums Überleben der Art. Die Damen meiner Art legen großen Wert auf Stärke und Durchhaltevermögen. Nur die beste Raupe ist gut genug für die Eier. Ich muss sagen, das ist eine gewaltige Verantwortung. Manchmal wünsche ich mir ein entspannteres Leben, vielleicht als Fruchtfliege auf einer Banane. Aber hey, das ist nicht mein Weg. Ich bin Nowickia ferox, und ich trage das Erbe meiner Vorfahren in mir.

Fazit: Die Natur hat ihre eigenen Regeln

So, das ist mein Leben. Wild, borstig, ein bisschen grimmig und manchmal philosophisch. Ich bin stolz darauf, wer ich bin, auch wenn mein Lebensstil nicht jedermanns Geschmack ist. Denn wer kann schon sagen, dass er so nah am Herzschlag der Natur lebt wie ich? Manchmal, wenn ich über eine Wiese fliege und die Welt unter mir kleiner wird, denke ich, dass ich trotz aller Widrigkeiten genau am richtigen Ort bin. Ein kleines Rädchen, ja – aber ein wichtiges.

Und jetzt entschuldige mich – ich habe noch ein paar Raupen zu finden.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- die Raupenfliege Nowickia ferox ähnelt etwas der Igelfliege ... In der Landwirtschaft sind Raupenfliegen von großer Bedeutung bei der biologischen Schädlingsbekämpfung Zu unterscheiden an den schwarzen Stummelfühlern die sie aufweist

Artenschutz in Franken®

Der Gemeine Riesenschirmling (Macrolepiota procera)

Gemeiner Riesenschirmling (Macrolepiota procera)

22/23.10.2024

Zunächst aber möchte ich betonen, dass niemand Pilze sammeln oder essen sollte, ohne zuvor eine exakte Bestimmung durch einen Pilzfachmann (Mykologen) durchführen zu lassen. Einige Pilze, die mir ähnlich sehen, sind giftig und können schwerwiegende Vergiftungen verursachen.

22/23.10.2024

- Ich, der Gemeine Riesenschirmling, auch bekannt als Parasol oder Riesenschirmpilz, trage den wissenschaftlichen Namen Macrolepiota procera und möchte dir aus meiner Sicht etwas über mich erzählen.

Zunächst aber möchte ich betonen, dass niemand Pilze sammeln oder essen sollte, ohne zuvor eine exakte Bestimmung durch einen Pilzfachmann (Mykologen) durchführen zu lassen. Einige Pilze, die mir ähnlich sehen, sind giftig und können schwerwiegende Vergiftungen verursachen.

Mein Aussehen und Lebensraum

Ich bin ein stattlicher Pilz und kann mit meinem langen, schlanken Stiel und meinem großen, schirmartigen Hut, der bis zu 30 cm im Durchmesser erreicht, durchaus beeindruckend wirken. Mein Hut ist zunächst kugelig geschlossen und öffnet sich später zu einer weit aufgespannten, flachen Form. Auf meinem hellbraunen Hut erkennt man schuppenartige Flecken, die mir ein unverwechselbares Aussehen verleihen. Mein Stiel ist mit einer charakteristischen, verschiebbaren Ringzone ausgestattet und zeigt eine Schuppenstruktur, die mich wie eine „Schlange“ erscheinen lässt.

Man findet mich hauptsächlich in lichten Wäldern, an Waldrändern, aber auch auf Wiesen und Weiden. Ich bevorzuge nährstoffreiche Böden und bin im Spätsommer bis Herbst oft zu finden, wenn die Bedingungen feucht und warm genug sind. Besonders gerne wachse ich in kleinen Gruppen, aber auch allein stehe ich manchmal majestätisch da.

Mein ökologischer Beitrag

Als Pilz spiele ich eine bedeutende Rolle im Ökosystem. Ich bin ein Saprobiont, das heißt, ich baue abgestorbenes organisches Material ab und trage somit zur Zersetzung von Pflanzenresten bei. Dadurch helfe ich, Nährstoffe im Boden zu recyceln und die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Ohne Pilze wie mich wäre der Nährstoffkreislauf in Wäldern und auf Wiesen gestört, und die Pflanzengesellschaften könnten nicht so üppig gedeihen.

Verwechslungsmöglichkeiten und Gefahr

Obwohl ich ein bekannter und beliebter Speisepilz bin, sehe ich anderen, teilweise sehr giftigen Pilzen ähnlich, beispielsweise dem giftigen Safranschirmling (Chlorophyllum brunneum) oder dem Grünen Knollenblätterpilz (Amanita phalloides), der zu den gefährlichsten Pilzen gehört. Diese Verwechslungsgefahr kann lebensbedrohliche Folgen haben. Daher betone ich nochmals: Eine exakte Bestimmung durch einen erfahrenen Mykologen ist unerlässlich! Es gibt keine einfache Faustregel, die sicher vor Verwechslungen schützt, da viele Pilze ähnliche Merkmale aufweisen.

Mein Verbreitungsgebiet und Wuchszeit

Ich bin in weiten Teilen Europas heimisch und auch in Asien sowie Nordamerika anzutreffen. Ich wachse typischerweise von Spätsommer bis in den Herbst hinein. Meine Vorliebe für offene Waldlichtungen und Wegränder macht es leicht, mich zu finden, aber das Sammeln sollte, wie erwähnt, nur mit einer fundierten Bestimmung erfolgen.

Hinweis an alle Pilzsammler und -interessierten

Der Wald und die Wiese ist mein Zuhause, und ich spiele eine wichtige Rolle im Ökosystem. Aber ich weiß auch, dass manche Menschen mich als Delikatesse schätzen. Daher ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen: Pilze sollten nie ohne Fachkenntnis gesammelt und verzehrt werden, und zur Sicherheit sollte immer ein Pilzexperte oder Expertin hinzugezogen werden. Ich möchte nicht, dass jemand durch Unachtsamkeit Schaden nimmt oder eine Verwechslung zur Gefahr wird.

Genieße den Wald und die Wiese, schätze die Vielfalt der Pilze und ihrer ökologischen Rolle – aber sei vorsichtig und verantwortungsvoll! Im Idealfall lässt Du sie stehen und siehst sie dir lediglich an!

Aufnahme von Jasmin Wegener

- Der Gemeine Riesenschirmling (Macrolepiota procera)

Artenschutz in Franken®

Die Punktierte Zartschrecke (Leptophyes punctatissima)

Punktierte Zartschrecke

21/22.10.2024

Ich bin zwar nur ein kleiner Vertreter der Heuschrecken, aber das heißt nicht, dass mein Leben langweilig ist – ganz im Gegenteil! Lass mich dir erzählen, wie es so ist, in meiner Haut zu stecken (übrigens: schön grün mit vielen charmanten kleinen Punkten, falls du dich fragst).

21/22.10.2024

- Oh, hallo! Schön, dass du dich für mich, die Punktierte Zartschrecke, interessierst – oder, wie meine Freunde mich nennen: Lepto oder Pünktchen.

Ich bin zwar nur ein kleiner Vertreter der Heuschrecken, aber das heißt nicht, dass mein Leben langweilig ist – ganz im Gegenteil! Lass mich dir erzählen, wie es so ist, in meiner Haut zu stecken (übrigens: schön grün mit vielen charmanten kleinen Punkten, falls du dich fragst).

Der Körperbau: Zart, aber oho!

Ich bin nur etwa 1,5 bis 2 Zentimeter groß. Klein, oder? Aber das hat seine Vorteile – ich passe fast überall hin, vor allem in dichte Vegetation. Mit meinen langen Fühlern (ja, die sind tatsächlich länger als mein ganzer Körper!) erkunde ich meine Umgebung. Die sind praktisch wie meine eigenen Superantennen, mit denen ich fast alles erfühlen kann. Und diese hübschen Punkte auf meinem Körper? Das sind nicht nur Schönheitsmerkmale – sie helfen mir, mich perfekt im Blattwerk zu tarnen. Modischer Tarnanzug, könnte man sagen!

Was steht auf dem Speiseplan?

Was ich gerne esse? Nun, ich bin ein Gourmet, der es gern grün mag. Blätter, Blüten und junge Triebe sind mein absolutes Lieblingsessen. Natürlich achte ich dabei immer auf Qualität und Frische – ich will ja schließlich nicht die Fruchtfliege im Salat haben! Es gibt so viele leckere Pflanzen, die ich naschen kann, und als Meister der Blattakrobatik klettere ich überall hin, um an die besten Stellen zu kommen.

Die Sache mit dem Singen... oder eher dem Knistern

Du fragst dich sicher, ob ich auch so schön zirpen kann wie andere meiner Kollegen. Leider muss ich dich enttäuschen – ich bin keine große Sängerin. Ich mache eher ein zartes Knistern, wenn ich mich paaren will. Es klingt ein bisschen so, als würde man zwei Blätter sanft aneinander reiben – nicht so laut wie bei den Grillen, aber hey, wer’s subtil mag, wird meinen Sound lieben. Romantik geht auch leise!

Liebe auf Grashalme

Apropos Romantik: Bei uns Punktierten Zartschrecken geht es da sehr aufmerksam zu. Wenn ich auf der Suche nach einem Partner bin, achte ich genau darauf, wer da so durchs Gras hopst. Wir Damen haben nämlich ganz schön hohe Ansprüche! Und die Herren beeindrucken uns mit ihren ballettartigen Bewegungen. Der Tanz ist entscheidend – wer mich charmant umgarnt, bekommt die Chance, mir ein Geschenk zu überreichen: eine sogenannte Spermatophylax, die mir nicht nur seine Zuneigung, sondern auch ein paar Nährstoffe schenkt. Praktisch, oder? Liebe geht bei uns eben auch durch den Magen.

Ein perfekter Tag im Leben einer Punktierten Zartschrecke

Ich verbringe meine Tage am liebsten in der Sonne, sitze auf einem Grashalm und lasse mir den Wind um die Fühler wehen. Ab und zu husche ich durch die Wiesen, um einen leckeren Snack zu finden oder neue Abenteuer zu erleben – es gibt immer etwas zu entdecken. Ein bisschen Klettern, ein bisschen Knabbern, ein bisschen Plaudern mit den Nachbarn (denn auch die haben viele Geschichten zu erzählen) – das ist mein Traumtag.

Die Herausforderung: Winterzeit

Der Winter ist für mich und meine Artgenossen die wohl größte Herausforderung. Aber keine Sorge, wir haben einen Trick auf Lager. Unsere Eier überdauern den Winter, gut versteckt in der Erde oder im Pflanzenmaterial. Das bedeutet, wir haben uns praktisch eine kleine „Pause“ gegönnt, bis es im Frühling wieder losgeht. Man könnte sagen, ich habe mein eigenes kleines Schlafquartier gebucht, nur dass ich selbst nicht mehr da bin – aber meine kleinen Nachkommen sind es!

Fazit: Klein, aber mit Charme!

Ich bin vielleicht nicht die lauteste, größte oder auffälligste Heuschrecke, aber ich habe Charme und lebe ein Leben voller kleiner Freuden. Ob ich mich durchs Gras schlage, auf Blättern surfe oder bei Sonnenuntergang das sanfte Knistern meiner Artgenossen lausche – das Leben als Punktierte Zartschrecke ist alles andere als langweilig.

Also, wenn du das nächste Mal eine winzige, grüne Schrecke mit Punkten siehst, denk daran: Es könnte Pünktchen sein, die sich durch die Wiese hüpft und ihren kleinen, großen Abenteuern nachgeht!

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Ich bin nur etwa 1,5 bis 2 Zentimeter groß. Klein, oder? Aber das hat seine Vorteile – ich passe fast überall hin, vor allem in dichte Vegetation. Mit meinen langen Fühlern (ja, die sind tatsächlich länger als mein ganzer Körper!) erkunde ich meine Umgebung. Die sind praktisch wie meine eigenen Superantennen, mit denen ich fast alles erfühlen kann. Und diese hübschen Punkte auf meinem Körper? Das sind nicht nur Schönheitsmerkmale – sie helfen mir, mich perfekt im Blattwerk zu tarnen. Modischer Tarnanzug, könnte man sagen!

Was steht auf dem Speiseplan?

Was ich gerne esse? Nun, ich bin ein Gourmet, der es gern grün mag. Blätter, Blüten und junge Triebe sind mein absolutes Lieblingsessen. Natürlich achte ich dabei immer auf Qualität und Frische – ich will ja schließlich nicht die Fruchtfliege im Salat haben! Es gibt so viele leckere Pflanzen, die ich naschen kann, und als Meister der Blattakrobatik klettere ich überall hin, um an die besten Stellen zu kommen.

Die Sache mit dem Singen... oder eher dem Knistern

Du fragst dich sicher, ob ich auch so schön zirpen kann wie andere meiner Kollegen. Leider muss ich dich enttäuschen – ich bin keine große Sängerin. Ich mache eher ein zartes Knistern, wenn ich mich paaren will. Es klingt ein bisschen so, als würde man zwei Blätter sanft aneinander reiben – nicht so laut wie bei den Grillen, aber hey, wer’s subtil mag, wird meinen Sound lieben. Romantik geht auch leise!

Liebe auf Grashalme

Apropos Romantik: Bei uns Punktierten Zartschrecken geht es da sehr aufmerksam zu. Wenn ich auf der Suche nach einem Partner bin, achte ich genau darauf, wer da so durchs Gras hopst. Wir Damen haben nämlich ganz schön hohe Ansprüche! Und die Herren beeindrucken uns mit ihren ballettartigen Bewegungen. Der Tanz ist entscheidend – wer mich charmant umgarnt, bekommt die Chance, mir ein Geschenk zu überreichen: eine sogenannte Spermatophylax, die mir nicht nur seine Zuneigung, sondern auch ein paar Nährstoffe schenkt. Praktisch, oder? Liebe geht bei uns eben auch durch den Magen.

Ein perfekter Tag im Leben einer Punktierten Zartschrecke

Ich verbringe meine Tage am liebsten in der Sonne, sitze auf einem Grashalm und lasse mir den Wind um die Fühler wehen. Ab und zu husche ich durch die Wiesen, um einen leckeren Snack zu finden oder neue Abenteuer zu erleben – es gibt immer etwas zu entdecken. Ein bisschen Klettern, ein bisschen Knabbern, ein bisschen Plaudern mit den Nachbarn (denn auch die haben viele Geschichten zu erzählen) – das ist mein Traumtag.

Die Herausforderung: Winterzeit

Der Winter ist für mich und meine Artgenossen die wohl größte Herausforderung. Aber keine Sorge, wir haben einen Trick auf Lager. Unsere Eier überdauern den Winter, gut versteckt in der Erde oder im Pflanzenmaterial. Das bedeutet, wir haben uns praktisch eine kleine „Pause“ gegönnt, bis es im Frühling wieder losgeht. Man könnte sagen, ich habe mein eigenes kleines Schlafquartier gebucht, nur dass ich selbst nicht mehr da bin – aber meine kleinen Nachkommen sind es!

Fazit: Klein, aber mit Charme!

Ich bin vielleicht nicht die lauteste, größte oder auffälligste Heuschrecke, aber ich habe Charme und lebe ein Leben voller kleiner Freuden. Ob ich mich durchs Gras schlage, auf Blättern surfe oder bei Sonnenuntergang das sanfte Knistern meiner Artgenossen lausche – das Leben als Punktierte Zartschrecke ist alles andere als langweilig.

Also, wenn du das nächste Mal eine winzige, grüne Schrecke mit Punkten siehst, denk daran: Es könnte Pünktchen sein, die sich durch die Wiese hüpft und ihren kleinen, großen Abenteuern nachgeht!

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- ... sie sind auf Blättern durch ihre Zeichnung gut getarnt, die Zartschrecken

Artenschutz in Franken®

Eingeschleppter Pilz bedroht Latschenkiefer

Eingeschleppter Pilz bedroht Latschenkiefer

21/22.10.2024

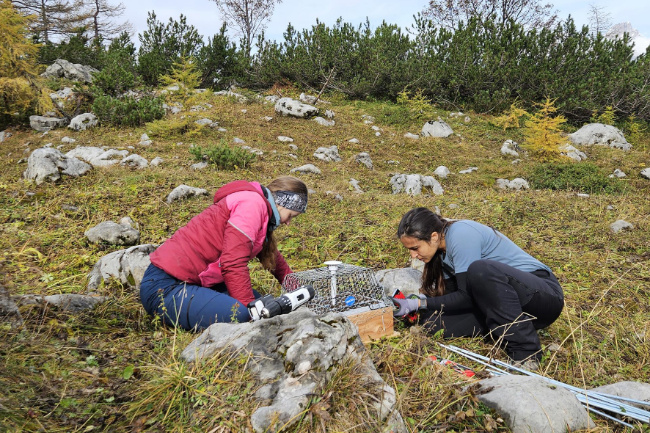

Braune Nadelspitzen, schwindende Vitalität und ein Absterben der Bäume bei mehrjährigem Befall: 2022 wiesen Forschende die so genannte „Braunfleckenkrankheit“ erstmals an Latschenkiefern im Berchtesgadener Talkessel und im Nationalpark nach.

Heuer startete die Nationalparkverwaltung ein Projekt zur Erforschung der Krankheit, die durch einen aus Nord- und Mittelamerika eingeschleppten Pilz ausgelöst wird. Mit ersten Ergebnissen ist in rund zwei Jahren zu rechnen.

21/22.10.2024

- Neues Forschungsprojekt im Nationalpark

Braune Nadelspitzen, schwindende Vitalität und ein Absterben der Bäume bei mehrjährigem Befall: 2022 wiesen Forschende die so genannte „Braunfleckenkrankheit“ erstmals an Latschenkiefern im Berchtesgadener Talkessel und im Nationalpark nach.

Heuer startete die Nationalparkverwaltung ein Projekt zur Erforschung der Krankheit, die durch einen aus Nord- und Mittelamerika eingeschleppten Pilz ausgelöst wird. Mit ersten Ergebnissen ist in rund zwei Jahren zu rechnen.

Die Latsche ist eine Charakterart im Nationalpark Berchtesgaden und von großer Bedeutung für die Gebirgsökosysteme im Schutzgebiet. „Sie stabilisiert den Boden, fördert die Humusbildung und sorgt für ein ausgeglichenes Mikroklima. Die Latsche ermöglicht es anderen Pflanzen, sich in rauer Umgebung zu etablieren und bietet Lebensraum für Mikroorganismen, Pilze, Pflanzen und Tiere“, erklärt Projektleiterin Barbara de Araujo die Bedeutung der robusten Baumart, die im Schutzwald außerdem Bodenerosion und Nährstoffverlust durch Lawinen oder Steinschlag entgegenwirkt.

Im Nationalpark sind rund 1.700 Hektar mit Latschen bewachsen, das sind 15 Prozent der mit Holzgewächsen bestockten Gesamtfläche. Dabei kommen sie vorrangig in Höhenstufen zwischen 1.200 und 1.900 m vor. Aktuell untersuchen Forschende im Wimbachtal die Auswirkungen der Latschengesundheit auf Mikroklima, Boden und Waldverjüngung.

Dazu wurden bis hinauf zum Trischüblpass 72 Holzkästen mit den Samen von vier verschiedenen Baumarten ausgebracht. Barbara de Araujo erforscht damit das Keim- und Anwuchsverhalten von Fichte, Zirbe, Bergahorn und Vogelbeere, die Teil der natürlichen Waldgesellschaft sind und häufig zusammen mit Latschen vorkommen. Ein Gitterkorb schützt die Saat vor tierischen Samensammlern und Pflanzenfressern. De Araujo und ihr Team haben die Kästen unter gesunden Latschen, kranken Latschen und im Offenland ausgebracht.

Mit dem Experiment möchten die Wissenschaftler herausfinden, wie die künftige Bergwalddynamik unter dem Einfluss des Pilzes aussehen könnte. Mit Ergebnissen rechnet de Araujo nach zwei Vegetationsperioden. Danach werden alle Installationen wieder aus der Fläche entfernt.

Das Projekt ist ein wichtiger Beitrag des Nationalparks zur Erforschung eines zunehmenden Problems der globalisierten Welt: Das Verschleppen von Arten in Ökosysteme, die an die Neuankömmlinge nicht angepasst sind. Weltweit trugen diese sogenannten „invasiven Arten“ bei 60 Prozent der ausgestorbenen Arten zu deren Verschwinden bei. Hinzu kommt, dass der Klimawandel dem neuen Pilz die Ausbreitung in höhere Gebirgslagen ermöglicht.

In der Aufnahme des Nationalparks Berchtesgaden

Quellenangabe

Nationalparkverwaltung Berchtesgaden

Doktorberg 6

83471 Berchtesgaden

Status

10.10.2024

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Im Nationalpark sind rund 1.700 Hektar mit Latschen bewachsen, das sind 15 Prozent der mit Holzgewächsen bestockten Gesamtfläche. Dabei kommen sie vorrangig in Höhenstufen zwischen 1.200 und 1.900 m vor. Aktuell untersuchen Forschende im Wimbachtal die Auswirkungen der Latschengesundheit auf Mikroklima, Boden und Waldverjüngung.

Dazu wurden bis hinauf zum Trischüblpass 72 Holzkästen mit den Samen von vier verschiedenen Baumarten ausgebracht. Barbara de Araujo erforscht damit das Keim- und Anwuchsverhalten von Fichte, Zirbe, Bergahorn und Vogelbeere, die Teil der natürlichen Waldgesellschaft sind und häufig zusammen mit Latschen vorkommen. Ein Gitterkorb schützt die Saat vor tierischen Samensammlern und Pflanzenfressern. De Araujo und ihr Team haben die Kästen unter gesunden Latschen, kranken Latschen und im Offenland ausgebracht.

Mit dem Experiment möchten die Wissenschaftler herausfinden, wie die künftige Bergwalddynamik unter dem Einfluss des Pilzes aussehen könnte. Mit Ergebnissen rechnet de Araujo nach zwei Vegetationsperioden. Danach werden alle Installationen wieder aus der Fläche entfernt.

Das Projekt ist ein wichtiger Beitrag des Nationalparks zur Erforschung eines zunehmenden Problems der globalisierten Welt: Das Verschleppen von Arten in Ökosysteme, die an die Neuankömmlinge nicht angepasst sind. Weltweit trugen diese sogenannten „invasiven Arten“ bei 60 Prozent der ausgestorbenen Arten zu deren Verschwinden bei. Hinzu kommt, dass der Klimawandel dem neuen Pilz die Ausbreitung in höhere Gebirgslagen ermöglicht.

In der Aufnahme des Nationalparks Berchtesgaden

- Nationalpark-Mitarbeiterin Barbara de Araujo (r.) erforscht im Rahmen ihrer Doktorarbeit die Auswirkungen der Braunfleckenkrankheit bei Latschenkiefern. Im Wimbachtal hat die Wissenschaftlerin ein Experiment gestartet, mit Ergebnissen ist in rund zwei Jahren zu rechnen.

Quellenangabe

Nationalparkverwaltung Berchtesgaden

Doktorberg 6

83471 Berchtesgaden

Status

10.10.2024

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

Amphibiensterben -Getötet - mit nur einem Jahr an Lebenszeit

Amphibiensterben -Getötet - mit nur einem Jahr an Lebenszeit

20/21.10.2024

Diese Gefahr ist eng mit der Fragmentierung und Zerschneidung ihrer natürlichen Lebensräume durch Straßen und Verkehrswege verbunden. Im Folgenden wird dargelegt, warum dies ein ernstes Problem für Amphibienpopulationen darstellt und welche ökologischen und biologischen Mechanismen dahinterstecken.

20/21.10.2024

- Heimische Amphibien sind während ihrer Wanderungen zu Laichgewässern sowie zu ihren Sommer- und Winterlebensräumen einer erheblichen Gefahr ausgesetzt, wenn sie Straßen überqueren müssen.

Diese Gefahr ist eng mit der Fragmentierung und Zerschneidung ihrer natürlichen Lebensräume durch Straßen und Verkehrswege verbunden. Im Folgenden wird dargelegt, warum dies ein ernstes Problem für Amphibienpopulationen darstellt und welche ökologischen und biologischen Mechanismen dahinterstecken.

Amphibische Wanderungen: Ein kritisches Verhalten

Amphibien wie der Grasfrosch (Rana temporaria), die Erdkröte (Bufo bufo) und der Teichmolch (Lissotriton vulgaris) sind auf jährliche Wanderungen angewiesen, die sich aus ihrem komplexen Lebenszyklus und ihrer stark standortgebundenen Lebensweise ergeben. Diese Wanderungen sind essenziell, um ihre Laichgewässer zu erreichen, in denen sie ihre Eier ablegen und die Entwicklung der Larven stattfindet. Häufig handelt es sich bei diesen Gewässern um kleine Teiche oder temporäre Tümpel, die oft viele Kilometer von ihren Sommer- oder Winterquartieren entfernt sind.

Gefahren durch Straßenüberquerungen

Während der Wanderungen sind Amphibien gezwungen, Straßen zu überqueren, da diese Landschaftsbarrieren oft mitten durch ihre traditionellen Wanderkorridore verlaufen. Amphibien sind besonders gefährdet, da sie sich aufgrund ihrer Fortbewegungsweise langsam und meist während der Dämmerung oder nachts bewegen, wenn es kühler und feuchter ist. Diese Zeiten fallen jedoch häufig mit Zeiten zusammen, in denen Autofahrer durch schlechte Sichtverhältnisse beeinträchtigt sind und Amphibien kaum wahrnehmen können.

Die hohe Mortalitätsrate, die durch Überfahren verursacht wird, kann erhebliche Auswirkungen auf lokale Populationen haben. Bereits bei einer Überfahrquote von 10–30 % kann der Fortbestand einer Population gefährdet sein, da Amphibien oft ein hohes Alter erreichen müssen, um ihre Reproduktionsrate auszugleichen. Wenn viele Individuen während der Wanderung sterben, sinkt die Anzahl der potenziellen Fortpflanzungspartner drastisch, was langfristig zu einem Populationsrückgang oder sogar zum Aussterben lokaler Populationen führen kann.

Ökologische Konsequenzen der Straßenmortalität

Die Überfahrgefahr wirkt sich nicht nur auf Individuen aus, sondern hat tiefgreifende Folgen für ganze Amphibienpopulationen und die betroffenen Ökosysteme. Amphibien sind bedeutende Bioindikatoren und spielen eine zentrale Rolle in ihren Lebensräumen, sowohl als Räuber von Insekten als auch als Beutetiere für andere Tiere wie Vögel und Säugetiere. Ein Rückgang der Amphibienpopulationen führt zu einem Ungleichgewicht in den trophischen Netzwerken und kann negative Kaskadeneffekte auf andere Arten haben, die von Amphibien abhängig sind.

Fragmentierung und genetische Isolation

Straßen stellen nicht nur eine direkte Gefahr dar, sondern wirken auch als Barriere, die die Populationen fragmentiert und genetisch isoliert. Die regelmäßige Überquerung von Straßen ist oft nötig, um den genetischen Austausch zwischen Populationen aufrechtzuerhalten und Inzucht zu vermeiden. Wenn Amphibien aufgrund der Straßenmortalität oder anderer Hindernisse (z. B. Leitplanken) an der Überquerung gehindert werden, kann dies zur genetischen Verarmung und zur verringerten Widerstandsfähigkeit der Populationen gegenüber Krankheiten und Umweltveränderungen führen.

Schutzmaßnahmen und technische Lösungen

Um den negativen Einfluss von Straßen auf Amphibien zu minimieren, sind spezielle Schutzmaßnahmen notwendig. Amphibienleitsysteme wie Leitzäune und Tunnelsysteme, die unter Straßen hindurchführen, haben sich als effektiv erwiesen. Diese Systeme leiten die Amphibien sicher unter die Straße und verhindern so die Überquerung an gefährlichen Stellen. Zudem helfen temporäre Maßnahmen wie das Errichten von mobilen Amphibienzäunen während der Hauptwanderzeiten und das manuelle Umsetzen durch Naturschutzorganisationen, die Mortalität zu reduzieren.

Fazit

Amphibien sind durch Straßen während ihrer Wanderungen erheblich gefährdet, was direkte und indirekte Folgen für ihre Populationen und die Ökosysteme, in denen sie leben, hat. Die Zerschneidung und Fragmentierung ihrer Lebensräume durch Straßen führt zu hoher Mortalität und genetischer Isolation, was langfristig das Überleben vieler Arten gefährdet. Schutzmaßnahmen und die Berücksichtigung von Amphibienkorridoren bei der Planung von Infrastrukturen sind daher entscheidend, um die Biodiversität und die ökologischen Funktionen dieser wichtigen Artengruppe zu erhalten.

In der Aufnahme

Amphibien wie der Grasfrosch (Rana temporaria), die Erdkröte (Bufo bufo) und der Teichmolch (Lissotriton vulgaris) sind auf jährliche Wanderungen angewiesen, die sich aus ihrem komplexen Lebenszyklus und ihrer stark standortgebundenen Lebensweise ergeben. Diese Wanderungen sind essenziell, um ihre Laichgewässer zu erreichen, in denen sie ihre Eier ablegen und die Entwicklung der Larven stattfindet. Häufig handelt es sich bei diesen Gewässern um kleine Teiche oder temporäre Tümpel, die oft viele Kilometer von ihren Sommer- oder Winterquartieren entfernt sind.

Gefahren durch Straßenüberquerungen

Während der Wanderungen sind Amphibien gezwungen, Straßen zu überqueren, da diese Landschaftsbarrieren oft mitten durch ihre traditionellen Wanderkorridore verlaufen. Amphibien sind besonders gefährdet, da sie sich aufgrund ihrer Fortbewegungsweise langsam und meist während der Dämmerung oder nachts bewegen, wenn es kühler und feuchter ist. Diese Zeiten fallen jedoch häufig mit Zeiten zusammen, in denen Autofahrer durch schlechte Sichtverhältnisse beeinträchtigt sind und Amphibien kaum wahrnehmen können.

Die hohe Mortalitätsrate, die durch Überfahren verursacht wird, kann erhebliche Auswirkungen auf lokale Populationen haben. Bereits bei einer Überfahrquote von 10–30 % kann der Fortbestand einer Population gefährdet sein, da Amphibien oft ein hohes Alter erreichen müssen, um ihre Reproduktionsrate auszugleichen. Wenn viele Individuen während der Wanderung sterben, sinkt die Anzahl der potenziellen Fortpflanzungspartner drastisch, was langfristig zu einem Populationsrückgang oder sogar zum Aussterben lokaler Populationen führen kann.

Ökologische Konsequenzen der Straßenmortalität

Die Überfahrgefahr wirkt sich nicht nur auf Individuen aus, sondern hat tiefgreifende Folgen für ganze Amphibienpopulationen und die betroffenen Ökosysteme. Amphibien sind bedeutende Bioindikatoren und spielen eine zentrale Rolle in ihren Lebensräumen, sowohl als Räuber von Insekten als auch als Beutetiere für andere Tiere wie Vögel und Säugetiere. Ein Rückgang der Amphibienpopulationen führt zu einem Ungleichgewicht in den trophischen Netzwerken und kann negative Kaskadeneffekte auf andere Arten haben, die von Amphibien abhängig sind.

Fragmentierung und genetische Isolation

Straßen stellen nicht nur eine direkte Gefahr dar, sondern wirken auch als Barriere, die die Populationen fragmentiert und genetisch isoliert. Die regelmäßige Überquerung von Straßen ist oft nötig, um den genetischen Austausch zwischen Populationen aufrechtzuerhalten und Inzucht zu vermeiden. Wenn Amphibien aufgrund der Straßenmortalität oder anderer Hindernisse (z. B. Leitplanken) an der Überquerung gehindert werden, kann dies zur genetischen Verarmung und zur verringerten Widerstandsfähigkeit der Populationen gegenüber Krankheiten und Umweltveränderungen führen.

Schutzmaßnahmen und technische Lösungen

Um den negativen Einfluss von Straßen auf Amphibien zu minimieren, sind spezielle Schutzmaßnahmen notwendig. Amphibienleitsysteme wie Leitzäune und Tunnelsysteme, die unter Straßen hindurchführen, haben sich als effektiv erwiesen. Diese Systeme leiten die Amphibien sicher unter die Straße und verhindern so die Überquerung an gefährlichen Stellen. Zudem helfen temporäre Maßnahmen wie das Errichten von mobilen Amphibienzäunen während der Hauptwanderzeiten und das manuelle Umsetzen durch Naturschutzorganisationen, die Mortalität zu reduzieren.

Fazit

Amphibien sind durch Straßen während ihrer Wanderungen erheblich gefährdet, was direkte und indirekte Folgen für ihre Populationen und die Ökosysteme, in denen sie leben, hat. Die Zerschneidung und Fragmentierung ihrer Lebensräume durch Straßen führt zu hoher Mortalität und genetischer Isolation, was langfristig das Überleben vieler Arten gefährdet. Schutzmaßnahmen und die Berücksichtigung von Amphibienkorridoren bei der Planung von Infrastrukturen sind daher entscheidend, um die Biodiversität und die ökologischen Funktionen dieser wichtigen Artengruppe zu erhalten.

In der Aufnahme

- dieser kleine Springfrosch (zur Beachtung: Springfrösche werden immer wieder mit Grasfröschen verwechselt) wurde beim Versuch eine Staatsstraße zu überqueren getötet!

Artenschutz in Franken®

Finale Rückzugsräume - Artenschutz nur auf dem Papier?

Finale Rückzugsräume - Artenschutz nur auf dem Papier?

19/20.10.2024

Im Folgenden wird erläutert, warum Brachen so wertvoll sind und welche Folgen ihre Zerstörung für die Artenvielfalt und letztlich auch für das menschliche Leben hat.

19/20.10.2024

- Brachen spielen eine zentrale Rolle in der Erhaltung der Biodiversität, besonders in einer ausgeräumten landwirtschaftlichen Landschaft, in der natürliche Lebensräume selten geworden sind.

Im Folgenden wird erläutert, warum Brachen so wertvoll sind und welche Folgen ihre Zerstörung für die Artenvielfalt und letztlich auch für das menschliche Leben hat.

Strukturvielfalt und Habitatfunktion

Brachen sind ungenutzte, häufig brachliegende Flächen, die sich durch eine hohe Strukturvielfalt auszeichnen. Sie bieten verschiedenen Pflanzengesellschaften und Tierarten eine wertvolle Zuflucht, da sie im Vergleich zu intensiv genutzten Agrarflächen vielfältigere Mikrohabitate und Nischen aufweisen. Auf einer Brachfläche finden sich oft Gräser, Wildblumen, Büsche und manchmal auch junge Bäume. Diese Vegetationsstrukturen bieten Insekten, Vögeln, Reptilien und kleinen Säugetieren Lebensraum, Nahrung und Versteckmöglichkeiten. Besonders bodenbrütende Vögel, wie die Feldlerche (Alauda arvensis), sind auf solche ungestörten Flächen angewiesen.

Rückzugsort für seltene und spezialisierte Arten

In einer ausgeräumten landwirtschaftlichen Landschaft, die durch Monokulturen und den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln geprägt ist, sind Brachen oft die letzten Rückzugsorte für seltene und spezialisierte Arten. Solche Arten sind auf spezifische Bedingungen angewiesen, die in intensiv bewirtschafteten Flächen nicht mehr gegeben sind. Dazu zählen unter anderem Wildkräuter, die auf Brachen blühen und so bestäubenden Insekten wie Bienen, Schmetterlingen und Käfern Nahrung bieten. Ohne solche Rückzugsräume sind diese spezialisierten Arten akut gefährdet und könnten lokal aussterben.

Ökologische Funktionen und Synergieeffekte

Brachen übernehmen zudem wichtige ökologische Funktionen, indem sie als Korridore für die Vernetzung von Populationen dienen. Diese Korridore ermöglichen es Tierarten, zwischen verschiedenen Lebensräumen zu wandern und sich genetisch auszutauschen, was die genetische Vielfalt innerhalb einer Population erhöht und die Art somit widerstandsfähiger gegenüber Umweltveränderungen macht. Diese Biotopverbundsysteme sind entscheidend, um die Resilienz von Ökosystemen zu stärken.

Negative Auswirkungen der Zerstörung von Brachen

Wenn Brachen zerstört werden, sei es durch Umwandlung in landwirtschaftliche Nutzflächen oder durch Bebauung, hat das erhebliche negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Der Verlust dieser vielfältigen Habitate führt zum Rückgang vieler spezialisierter und gefährdeter Arten, was zu einer Homogenisierung der Landschaft und damit zu einem generellen Verlust der Biodiversität führt. Solche Verluste sind oft irreversibel und können Kaskadeneffekte nach sich ziehen, die das gesamte Ökosystem destabilisieren.

Bedeutung für das menschliche Leben

Der Rückgang der Artenvielfalt hat auch direkte und indirekte Auswirkungen auf das menschliche Leben. Viele Ökosystemdienstleistungen, von denen der Mensch abhängig ist, wie Bestäubung, Bodenfruchtbarkeit und Schädlingskontrolle, sind an eine hohe Artenvielfalt gekoppelt. Ein Rückgang der Insektenpopulationen aufgrund des Verlusts von Brachen könnte beispielsweise die Bestäubung landwirtschaftlicher Nutzpflanzen beeinträchtigen, was wiederum die Ernährungssicherheit gefährdet. Zudem spielt Biodiversität eine wichtige Rolle bei der Regulation des Klimas, der Wasserqualität und der Bodenbildung.

Fazit

Brachen sind in einer intensiv genutzten landwirtschaftlichen Umgebung unverzichtbar, um die biologische Vielfalt zu schützen und zu fördern. Sie bieten nicht nur spezialisierte Lebensräume und ökologische Korridore, sondern tragen auch wesentlich zur Stabilität und Resilienz von Ökosystemen bei. Ihre Zerstörung hat weitreichende negative Konsequenzen, die letztlich auch das menschliche Leben bedrohen, da sie fundamentale ökologische Prozesse und Dienstleistungen beeinträchtigt. Es ist daher essenziell, Brachen zu schützen und zu fördern, um die Biodiversität und damit auch unsere eigene Lebensgrundlage langfristig zu sichern.

In der Aufnahme

Brachen sind ungenutzte, häufig brachliegende Flächen, die sich durch eine hohe Strukturvielfalt auszeichnen. Sie bieten verschiedenen Pflanzengesellschaften und Tierarten eine wertvolle Zuflucht, da sie im Vergleich zu intensiv genutzten Agrarflächen vielfältigere Mikrohabitate und Nischen aufweisen. Auf einer Brachfläche finden sich oft Gräser, Wildblumen, Büsche und manchmal auch junge Bäume. Diese Vegetationsstrukturen bieten Insekten, Vögeln, Reptilien und kleinen Säugetieren Lebensraum, Nahrung und Versteckmöglichkeiten. Besonders bodenbrütende Vögel, wie die Feldlerche (Alauda arvensis), sind auf solche ungestörten Flächen angewiesen.

Rückzugsort für seltene und spezialisierte Arten

In einer ausgeräumten landwirtschaftlichen Landschaft, die durch Monokulturen und den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln geprägt ist, sind Brachen oft die letzten Rückzugsorte für seltene und spezialisierte Arten. Solche Arten sind auf spezifische Bedingungen angewiesen, die in intensiv bewirtschafteten Flächen nicht mehr gegeben sind. Dazu zählen unter anderem Wildkräuter, die auf Brachen blühen und so bestäubenden Insekten wie Bienen, Schmetterlingen und Käfern Nahrung bieten. Ohne solche Rückzugsräume sind diese spezialisierten Arten akut gefährdet und könnten lokal aussterben.

Ökologische Funktionen und Synergieeffekte

Brachen übernehmen zudem wichtige ökologische Funktionen, indem sie als Korridore für die Vernetzung von Populationen dienen. Diese Korridore ermöglichen es Tierarten, zwischen verschiedenen Lebensräumen zu wandern und sich genetisch auszutauschen, was die genetische Vielfalt innerhalb einer Population erhöht und die Art somit widerstandsfähiger gegenüber Umweltveränderungen macht. Diese Biotopverbundsysteme sind entscheidend, um die Resilienz von Ökosystemen zu stärken.

Negative Auswirkungen der Zerstörung von Brachen

Wenn Brachen zerstört werden, sei es durch Umwandlung in landwirtschaftliche Nutzflächen oder durch Bebauung, hat das erhebliche negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Der Verlust dieser vielfältigen Habitate führt zum Rückgang vieler spezialisierter und gefährdeter Arten, was zu einer Homogenisierung der Landschaft und damit zu einem generellen Verlust der Biodiversität führt. Solche Verluste sind oft irreversibel und können Kaskadeneffekte nach sich ziehen, die das gesamte Ökosystem destabilisieren.

Bedeutung für das menschliche Leben

Der Rückgang der Artenvielfalt hat auch direkte und indirekte Auswirkungen auf das menschliche Leben. Viele Ökosystemdienstleistungen, von denen der Mensch abhängig ist, wie Bestäubung, Bodenfruchtbarkeit und Schädlingskontrolle, sind an eine hohe Artenvielfalt gekoppelt. Ein Rückgang der Insektenpopulationen aufgrund des Verlusts von Brachen könnte beispielsweise die Bestäubung landwirtschaftlicher Nutzpflanzen beeinträchtigen, was wiederum die Ernährungssicherheit gefährdet. Zudem spielt Biodiversität eine wichtige Rolle bei der Regulation des Klimas, der Wasserqualität und der Bodenbildung.

Fazit

Brachen sind in einer intensiv genutzten landwirtschaftlichen Umgebung unverzichtbar, um die biologische Vielfalt zu schützen und zu fördern. Sie bieten nicht nur spezialisierte Lebensräume und ökologische Korridore, sondern tragen auch wesentlich zur Stabilität und Resilienz von Ökosystemen bei. Ihre Zerstörung hat weitreichende negative Konsequenzen, die letztlich auch das menschliche Leben bedrohen, da sie fundamentale ökologische Prozesse und Dienstleistungen beeinträchtigt. Es ist daher essenziell, Brachen zu schützen und zu fördern, um die Biodiversität und damit auch unsere eigene Lebensgrundlage langfristig zu sichern.

In der Aufnahme

- Eingeschränkt in ihrer Funktionalität zeigt sich eine beispielgebende Fläche, welche grundsätzlich ein hochwertiges ökologisches Ponetial in sich trägt, jedoch durch verschiedene menschliche Einflüsse viel von ihrer Wertigkeit verliert ... hier hat die Artenvielfalt wohl wenig Chancen ... mehr als bedenklich wenn es sich hierbei noch um kommunale Flächen handelt!

Artenschutz in Franken®

Start der Weltnaturkonferenz in Cali

Start der Weltnaturkonferenz in Cali

18/19.10.2024

Am Montag beginnt die 16. Weltnaturkonferenz (CBD COP16) in Cali, Kolumbien. Nachdem vor zwei Jahren das Weltnaturabkommen in Montréal unter großem Applaus beschlossen wurde, wird sich in Cali zeigen, wie es um die Umsetzung der Ziele steht. Bisher haben nur wenige Staaten nationale Umsetzungsstrategien und Aktionspläne (NBSAPs) vorgelegt. Der WWF fordert mehr politischen Willen vor allem von Industriestaaten, um den Verlust der Arten und Ökosysteme bis 2030 zu stoppen und umzukehren.

18/19.10.2024

- Der WWF fordert mehr politischen Willen, um den Verlust der Arten und Ökosysteme bis 2030 zu stoppen und umzukehren

Am Montag beginnt die 16. Weltnaturkonferenz (CBD COP16) in Cali, Kolumbien. Nachdem vor zwei Jahren das Weltnaturabkommen in Montréal unter großem Applaus beschlossen wurde, wird sich in Cali zeigen, wie es um die Umsetzung der Ziele steht. Bisher haben nur wenige Staaten nationale Umsetzungsstrategien und Aktionspläne (NBSAPs) vorgelegt. Der WWF fordert mehr politischen Willen vor allem von Industriestaaten, um den Verlust der Arten und Ökosysteme bis 2030 zu stoppen und umzukehren.

„Der fortschreitende Verlust der biologischen Vielfalt hat seit der Verabschiedung des Weltnaturabkommens nicht abgenommen. Fünf Jahre bleiben, um die ambitionierten globalen Ziele umzusetzen und den Biodiversitätsverlust umzukehren. Es ist keine Zeit mehr für leere Worte auf großer Bühne. Wenn wir auch in Zukunft gut und sicher auf diesem Planeten leben wollen, müssen wir seine Grenzen respektieren“, erklärt Kathrin Samson, Vorständin Naturschutz beim WWF Deutschland.

Damit die Konferenz ein Erfolg wird, muss sie aus Sicht des WWF

Insbesondere die deutsche Bundesregierung trägt eine besondere Verantwortung, die sich aus dem immensen ökologischen Fußabdruck Deutschlands auf die globale Biodiversität ergibt. Die Nationale Biodiversitätsstrategie, die als das deutsche NBSAP gilt, liegt bislang nicht vor. Zudem fehlt weiterhin Transparenz bei der Berechnung der internationalen Biodiversitätsfinanzierung aus dem deutschen Bundeshaushalt, um den stetigen Aufwuchs zu den von Bundeskanzler Scholz verkündeten Zielwert der 1,5 Mrd. Euro pro Jahr glaubwürdig zu gestalten.

„Noch haben wir es in der Hand, unsere Ökosysteme und Lebensgrundlagen zu retten. Das Weltnaturabkommen skizziert klar, was zu tun ist. Die Staatengemeinschaft muss diesen Weg jetzt mit politischem Willen und starken Zusagen einschlagen, damit Wohlstand, Gesundheit und Sicherheit unserer Gesellschaft eine Zukunft haben“, so Kathrin Samson.

In den letzten 50 Jahren hat der Mensch die untersuchten Wirbeltierbestände um durchschnittlich 73 Prozent dezimiert. Das geht aus dem aktuellen Living Planet Report des WWF hervor Die Zerstörung der Lebensräume vieler Tiere und Pflanzen, Übernutzung, Umweltverschmutzung sowie die Klimakrise sind die Hauptgründe für die Artenkrise. Nicht nachhaltiger Konsum, Energiehunger und Produktion treiben sie stetig voran.

Quelle

WWF

Stand:

18.10.2024

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Damit die Konferenz ein Erfolg wird, muss sie aus Sicht des WWF

- alle Vertragsstaaten dazu bewegen, ihre nationalen Strategien und Aktionspläne für die Umsetzung umgehend fertigzustellen, zu veröffentlichen und umzusetzen

- das Vertrauen und die Verlässlichkeit bei der finanziellen Unterstützung für die Umsetzung stärken und einen konkreten strategischen Rahmen für eine Finanzwirtschaft im Einklang mit der Natur beschließen. Dazu gehören neben der direkten Finanzierung auch Offenlegungspflichten für ökologische Auswirkungen im Finanzsektor und der Umbau umweltschädlicher Subventionen

- die Treiber des Biodiversitätsverlustes über alle Ressorts und wirtschaftlichen Sektoren im Einklang mit Menschenrechten und unter Einbeziehung aller gesellschaftlichen Stakeholder, insbesondere indigener Bevölkerungen und lokaler Gemeinschaften, adressieren

- dafür sorgen, dass Maßnahmen für Biodiversitätserhalt und Klimaschutz enger verzahnt werden und die Umsetzung des Weltnaturabkommens und des Pariser Vertrags gemeinsam gestaltet wird.

Insbesondere die deutsche Bundesregierung trägt eine besondere Verantwortung, die sich aus dem immensen ökologischen Fußabdruck Deutschlands auf die globale Biodiversität ergibt. Die Nationale Biodiversitätsstrategie, die als das deutsche NBSAP gilt, liegt bislang nicht vor. Zudem fehlt weiterhin Transparenz bei der Berechnung der internationalen Biodiversitätsfinanzierung aus dem deutschen Bundeshaushalt, um den stetigen Aufwuchs zu den von Bundeskanzler Scholz verkündeten Zielwert der 1,5 Mrd. Euro pro Jahr glaubwürdig zu gestalten.

„Noch haben wir es in der Hand, unsere Ökosysteme und Lebensgrundlagen zu retten. Das Weltnaturabkommen skizziert klar, was zu tun ist. Die Staatengemeinschaft muss diesen Weg jetzt mit politischem Willen und starken Zusagen einschlagen, damit Wohlstand, Gesundheit und Sicherheit unserer Gesellschaft eine Zukunft haben“, so Kathrin Samson.

In den letzten 50 Jahren hat der Mensch die untersuchten Wirbeltierbestände um durchschnittlich 73 Prozent dezimiert. Das geht aus dem aktuellen Living Planet Report des WWF hervor Die Zerstörung der Lebensräume vieler Tiere und Pflanzen, Übernutzung, Umweltverschmutzung sowie die Klimakrise sind die Hauptgründe für die Artenkrise. Nicht nachhaltiger Konsum, Energiehunger und Produktion treiben sie stetig voran.

Quelle

WWF

Stand:

18.10.2024

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

Ostsee-Fangmengen: Mit Weitblick fischen

Ostsee-Fangmengen: Mit Weitblick fischen

18/19.10.2024

Hamburg/Luxemburg: Ab Montag verhandeln die Fischereiminister:innen der EU darüber, wieviel Fisch 2025 in der Ostsee gefangen werden darf. Der WWF fordert, die Festlegung der Fangmengen an dem desolaten Zustand der Fischbestände und des Ökosystems Ostsee insgesamt auszurichten und vorsorglich unter den wissenschaftlichen Fang-Empfehlungen zu bleiben.

18/19.10.2024

- WWF vor Verhandlungen über Ostsee-Fangmengen: „Grenzen des Ökosystems beachten und Beifang von Dorsch und westlichem Hering auf das Minimum reduzieren"

Hamburg/Luxemburg: Ab Montag verhandeln die Fischereiminister:innen der EU darüber, wieviel Fisch 2025 in der Ostsee gefangen werden darf. Der WWF fordert, die Festlegung der Fangmengen an dem desolaten Zustand der Fischbestände und des Ökosystems Ostsee insgesamt auszurichten und vorsorglich unter den wissenschaftlichen Fang-Empfehlungen zu bleiben.

„Das Ökosystem Ostsee ist längst am Limit. Das Zusammenspiel von jahrzehntelanger Überfischung, Nährstoffüberschuss und Klimakrise hat fatale Auswirkungen: Die Bestände der heimischen Brotfische Dorsch und Hering sind bereits kollabiert. Eine Kehrtwende ist nicht in Sicht, deshalb ist Vorsorge gefragt, die auch die Wechselwirkungen zwischen den Arten berücksichtigt“, betont Philipp Kanstinger, Fischereiexperte beim WWF Deutschland. „In der Schollenfischerei wird immer auch Dorsch mitgefangen, weil beide Arten am Meeresboden leben. Es gibt nur noch so wenig Dorsche, dass allein ihr Beifang eine Erholung des Bestands gefährdet. Daher muss die Beifangquote gekürzt werden.“ Zusätzlich müsse die Fischerei besser kontrolliert werden. Um zu verhindern, dass Dorschbeifang verbotenerweise über Bord geworfen wird, braucht es auf See eine verpflichtende Überwachung des Fangs mithilfe von Kameras.

Auch die häufigen Fehlmeldungen aus der industriellen Fischerei auf Sprotte und Hering müssen durch bessere Kontrolle auf See und vorsichtig gesetzte Fangmengen eingedämmt werden. Der Heringsbestand in der zentralen Ostsee zeigt erste, leichte Erholungstendenzen. Statt jetzt wie von der EU-Kommission geplant die Fangmenge zu verdoppeln und damit Erholung zu riskieren, sollte die erhöhte Fangmenge vorsorglich unter der wissenschaftlichen Empfehlung bleiben, fordert der WWF. „Nutznießer der erhöhten Fangmenge sind vor allem industrielle Fischtrawler, deren Fang ins Tierfutter geht. Für diese Verschwendung dürfen wir die Gesundheit des Ökosystems nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Hering und Sprotte sind wertvolle Speisefische und spielen im Nahrungsnetz der Ostsee eine Schlüsselrolle“, so WWF-Experte Kanstinger.

Die Klimakrise erschwert es Fischbeständen im kritischen Zustand, wieder auf gesunde Größe anzuwachsen. Auch wissenschaftliche Prognosen waren da häufig zu optimistisch. Die Fischereiminister:innen müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und die langfristige Gesundung statt kurzfristiger Erträge priorisieren. WWF-Experte Philipp Kanstinger sagt: „Man kann sich nicht ewig über die ökologischen Zusammenhänge und natürlichen Grenzen hinwegsetzen. Vorsorge statt Nachsehen – das muss jetzt die Leitschnur sein“.

Quelle

WWF

Stand:

18.10.2024

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Auch die häufigen Fehlmeldungen aus der industriellen Fischerei auf Sprotte und Hering müssen durch bessere Kontrolle auf See und vorsichtig gesetzte Fangmengen eingedämmt werden. Der Heringsbestand in der zentralen Ostsee zeigt erste, leichte Erholungstendenzen. Statt jetzt wie von der EU-Kommission geplant die Fangmenge zu verdoppeln und damit Erholung zu riskieren, sollte die erhöhte Fangmenge vorsorglich unter der wissenschaftlichen Empfehlung bleiben, fordert der WWF. „Nutznießer der erhöhten Fangmenge sind vor allem industrielle Fischtrawler, deren Fang ins Tierfutter geht. Für diese Verschwendung dürfen wir die Gesundheit des Ökosystems nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Hering und Sprotte sind wertvolle Speisefische und spielen im Nahrungsnetz der Ostsee eine Schlüsselrolle“, so WWF-Experte Kanstinger.

Die Klimakrise erschwert es Fischbeständen im kritischen Zustand, wieder auf gesunde Größe anzuwachsen. Auch wissenschaftliche Prognosen waren da häufig zu optimistisch. Die Fischereiminister:innen müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und die langfristige Gesundung statt kurzfristiger Erträge priorisieren. WWF-Experte Philipp Kanstinger sagt: „Man kann sich nicht ewig über die ökologischen Zusammenhänge und natürlichen Grenzen hinwegsetzen. Vorsorge statt Nachsehen – das muss jetzt die Leitschnur sein“.

Quelle

WWF

Stand:

18.10.2024

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

Vom Trafohaus zur Stele der Biodiversität®

Vom Trafohaus zur Stele der Biodiversität®

18/19.10.2024

Burgwindheim / Bayern. Stelen bundesdeutscher Biodiversität, so der zugegeben etwas sperrige Titel für ein in dieser Form einmaliges Entwicklungskonzept des Artenschutzes in Franken®. Im Fokus stehen dabei Bauwerke, die viele Jahre für den Menschen unverzichtbar waren, jedoch meist ein Schattendasein führten, obwohl diese voller Energie steckten. Trafotürme oder auch Trafohäuser wurden sie landläufig genannt.

18/19.10.2024

- Ein bislang in dieser Form in Deutschland wohl einzigartiges Konzept stellt sich in einer kurzen Feierstunde projektausgerichtet erneut der breiten Öffentlichkeit vor.

Burgwindheim / Bayern. Stelen bundesdeutscher Biodiversität, so der zugegeben etwas sperrige Titel für ein in dieser Form einmaliges Entwicklungskonzept des Artenschutzes in Franken®. Im Fokus stehen dabei Bauwerke, die viele Jahre für den Menschen unverzichtbar waren, jedoch meist ein Schattendasein führten, obwohl diese voller Energie steckten. Trafotürme oder auch Trafohäuser wurden sie landläufig genannt.

Oasen des (Über) – Lebens

Doch gerade in den vergangenen Jahren verloren diese Kulturgüter mehr und mehr an Bedeutung. Technische Änderungen führten dazu, dass zahlreiche der Gebäude abgerissen wurden und es auch heute noch immer werden. Mit jedem Abbruch verlieren wir auch ein unwiederbringliches Zeitzeugnis, unserer urbanen Lebensweise. Hier und da standen die Häuschen in Strukturen, die mit ihnen in einen langen, gemeinsamen Dornröschenschlaf verfielen. Im eigentlichen Sinn bilden diese Kleinbaukörper, bei einer entsprechend durchdachten und durchgeplanten Nutzungsänderung, wiederkehrend hochwertige Ökosysteme inmitten zunehmend strukturarmer Bereiche ab.

Gemeinsam für mehr sichtbaren Artenschutz und Umweltbildung.

Artenschutz in Franken®, Bayernwerk AG, Markt Burgwindheim, Turmstationen Deutschland e.V., Steuerkanzlei Bauerfeind und Deutsche Postcode Lotterie erweckten vor wenigen Tagen ein altes, vormaliges Trafohaus in der Gemeinde Burgwindheim GT-Kötsch aus seinem (ökologischen) Ruhezustand. In den vergangenen zwei Monaten wurde, nach einer über einjährigen Vorbereitungsphase, der Baukörper großzügig umgestaltet und so zu einer „Stele der Biodiversität®“ umfunktioniert. Ausgestattet mit speziellen, teilweise eigenentwickelten Sekundärhabitaten, die in und auf die Fassade, sowie in den Dachstuhl des Gebäudes integriert wurden, bietet das Gebäude nun nachhaltig hochwertige Lebens- und Fortpflanzungsräume, auch für im Bestand gefährdete Tierarten. Vornehmlich für Spezies welche den Menschen gar seit vielen Jahrhunderten als sogenannte Kulturfolger eng begleiten. Diese Koexistenz kündigt der Mensch seit geraumer Zeit auf. Mit diesem erschreckenden Vorgang verlieren diese gleichfalls unsere Gesellschaftsform prägenden Kulturfolger ihre Lebensgrundlage, da überlebensrelevante Fortpflanzungs- und Nahrungsbereiche verschwinden. Wir als „Gattung“ Mensch verlieren damit ebenfalls den direkten Kontakt zur Umwelt sowie zu unseren Mitgeschöpfen, die ein wichtiger Teil unseres Lebensbereiches sind. Im Detail konnten hier, am vormals artenfern strukturierten „Türmchen“, vielfältige (Überlebens) - Strukturen geschaffen werden um beispielsweise Fledermäusen, Turmfalken, Mehlschwalben oder auch Mauerseglern geeignete, bewusst reproduktionszugeordnete Strukturen anzubieten. Wie begehrt diese Einrichtungen sind, zeigt die teilweise Besiedlung dergleichen bereits während der Umgestaltungsphase.

Umweltbildung vermitteln.

Der ehemalige Trafoturm informiert ferner durch eine multimediale Projektinformation, die am Bauwerk angebracht ist, weiterführend über wichtige Projektinhalte. Über ein „Get-it“ System, sowie der entsprechenden Internetanbindung soll es auch gelingen, die „Smartphone- und Tablet-Generation“ für den Erhalt der ökologischen und kulturellen Vielfalt zu begeistern. An Standorten wie diesem hier in Stegaurach kann es der Aktuellen, jedoch auch der uns nachfolgenden Generation noch möglich sein, Wildtiere in ihren natürlichen, kulturfolgenden Verhaltensmustern zu erleben.

Eye Catcher – grafische Baukörpergestaltung

Als wahrer Eye Catcher stellt sich die Stele der Biodiversität® durch die künstlerische Baukörpergestaltung dar. Die Fassade des Bauwerks wurde aufwendig grafisch gestaltet und taucht in eine ganz eigene Welt ein, gerade um die Fantasie der Kinder anzuregen. Für Erwachsene bieten sich gleichfalls nicht alltägliche Perspektiven. Mit der hier gewählten Gestaltungsform möchten wir den Baukörper jedoch auch als Mahnmal verstanden wissen. Denn mit unserem Wirken tragen wir als Gesellschaft unmittelbar zum Niedergang der Biodiversität bei. Was wir alles Verlieren erkennen wir teilweise auf der Baukörperfassade und so kann dieser Ansatz auch einen wichtigen Beitrag leisten uns zunehmend um die Erhaltung der Artenvielfalt, im ureigenen Interesse zu bemühen.

Ein Netz der Biodiversität legt sich über das Land.

Das Projekt Stelen der Biodiversität®, dass durch die vollkommen ehrenamtlich agierende Organisation Artenschutz in Franken® federführend betreut wird, hat es sich zum Ziel gesetzt, ein Netz dieses Projektansatzes über das Land zu legen. Und so reiht sich das Projekt in eine Aufeinanderfolge von erfolgreichen Projektbausteinen ein, die sich bereits an anderer Stelle in Bayern, sowie in zahlreichen anderen Bundesländer Deutschlands wiederfinden.

Als offizielles Projekt der UN Dekade Biologische Vielfalt mehrfach ausgezeichnet, wird der hohen inhaltlichen Qualität des Konzepts Rechnung getragen.

In der Aufnahme

- Am 10. Oktober fanden sich der 1. Bürgermeister des Marktes Burgwindheim, Johannes Polenz (Bildmitte) - Michael Heimbach von der Bayernwerk Netz GmbH (links) und der 1. Vorsitzende des Artenschutz in Franken, Thomas Köhler vor Ort zusammen um die offizielle Projektübergabe an die Öffentlichkeit zu kommunizieren.

Artenschutz in Franken®

Der Braune Grashüpfer (Chorthippus brunneus)

Aus dem Leben des Braunen Grashüpfer`s

17/18.10.2024

Ich bin vielleicht braun und unscheinbar, aber hey, das heißt nicht, dass ich langweilig bin. Ich bin ein echter Überlebenskünstler und lebe mein bestes Grashüpfer-Leben. Lass mich dir ein bisschen was über mich erzählen!"

17/18.10.2024

- "Hey, du! Ja, genau, ich bin's—der Braune Grashüpfer. Oder wie meine wissenschaftlichen Freunde sagen: Chorthippus brunneus.

Ich bin vielleicht braun und unscheinbar, aber hey, das heißt nicht, dass ich langweilig bin. Ich bin ein echter Überlebenskünstler und lebe mein bestes Grashüpfer-Leben. Lass mich dir ein bisschen was über mich erzählen!"

Mein Lebensraum – die Sonnenterassen des Grashüpfers

"Also, zuerst mal mein Wohnort: Ich bin ein echter Sonnenanbeter. Du findest mich auf trockenen, grasbewachsenen Flächen, wie Wiesen, Sanddünen oder Wegrändern. Aber bitte, nichts allzu Feuchtes, das ist so gar nicht mein Ding. Da könnte ich mir ja die Antennen verknicken! Ich mag es warm und trocken, und da kann ich mich super tarnen—mein braunes Kleid passt perfekt zur Umgebung. Stealth-Modus aktiviert, sag ich da nur!"

Gesangseinlage – Grashüpfer Karaoke