Braune Schmuckwanze (Closterotomus fulvomaculatus)

Braune Schmuckwanze (Closterotomus fulvomaculatus)

20/21.05.2024

Die Braune Schmuckwanze, wissenschaftlich bekannt als Closterotomus fulvomaculatus, ist eine Insektenart aus der Familie der Weichwanzen (Miridae). Diese Wanze ist in Europa weit verbreitet und kommt in verschiedenen Lebensräumen vor, von Wäldern bis zu Gärten und landwirtschaftlich genutzten Flächen.

Beschreibung und Merkmale

Die Braune Schmuckwanze ist relativ klein, mit einer Körperlänge von etwa 5 bis 7 Millimetern. Ihr Körper ist schlank und länglich, überwiegend braun gefärbt mit gelblich-braunen Flecken, die ihr ein charakteristisches Aussehen verleihen. Die Wanzen haben lange, dünne Beine und Fühler, die ihnen ein graziles Erscheinungsbild geben. Die Flügel sind gut entwickelt und ermöglichen den Wanzen das Fliegen.

20/21.05.2024

Die Braune Schmuckwanze, wissenschaftlich bekannt als Closterotomus fulvomaculatus, ist eine Insektenart aus der Familie der Weichwanzen (Miridae). Diese Wanze ist in Europa weit verbreitet und kommt in verschiedenen Lebensräumen vor, von Wäldern bis zu Gärten und landwirtschaftlich genutzten Flächen.

Beschreibung und Merkmale

Die Braune Schmuckwanze ist relativ klein, mit einer Körperlänge von etwa 5 bis 7 Millimetern. Ihr Körper ist schlank und länglich, überwiegend braun gefärbt mit gelblich-braunen Flecken, die ihr ein charakteristisches Aussehen verleihen. Die Wanzen haben lange, dünne Beine und Fühler, die ihnen ein graziles Erscheinungsbild geben. Die Flügel sind gut entwickelt und ermöglichen den Wanzen das Fliegen.

Lebensweise und Ernährung

Closterotomus fulvomaculatus ist phytophag, das heißt, sie ernährt sich hauptsächlich von Pflanzensäften. Sie bevorzugt eine Vielzahl von Pflanzen, darunter sowohl krautige Pflanzen als auch Sträucher und Bäume. Die Wanze sticht mit ihrem Stechrüssel in die Pflanzengewebe und saugt die Säfte heraus. Zu ihren bevorzugten Pflanzen gehören verschiedene Arten von Kreuzblütlern (Brassicaceae), Klee (Trifolium) und andere krautige Pflanzen.

Fortpflanzung und Entwicklung

Die Braune Schmuckwanze durchläuft eine unvollständige Metamorphose. Dies bedeutet, dass sie kein Puppenstadium hat, sondern direkt von der Larve zum erwachsenen Insekt wird. Die Weibchen legen ihre Eier auf Pflanzen ab, aus denen nach einiger Zeit die Larven schlüpfen. Diese durchlaufen mehrere Häutungen, bevor sie das adulte Stadium erreichen. Die Entwicklungszeit kann je nach Temperatur und Nahrungsangebot variieren.

Verbreitung und Habitat

Die Braune Schmuckwanze ist in ganz Europa verbreitet und findet sich in verschiedenen Lebensräumen, darunter Wälder, Wiesen, Gärten und landwirtschaftlich genutzte Flächen. Sie ist anpassungsfähig und kann in verschiedenen klimatischen Bedingungen überleben.

Bedeutung für die Landwirtschaft

In der Landwirtschaft kann Closterotomus fulvomaculatus sowohl als Schädling als auch als Nützling betrachtet werden. Auf der einen Seite kann sie durch das Saugen an Kulturpflanzen Schäden verursachen, was zu Ertragsverlusten führt. Besonders betroffen sind oft Gemüsearten und Zierpflanzen. Auf der anderen Seite spielt sie eine Rolle im ökologischen Gleichgewicht, indem sie Unkrautpflanzen schwächt und als Teil des Nahrungsnetzes anderen Tieren als Nahrung dient.

Bekämpfung und Management

Um Schäden durch die Braune Schmuckwanze in der Landwirtschaft zu minimieren, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Eine Möglichkeit ist der Einsatz von Insektiziden, jedoch sollte dies mit Bedacht geschehen, um nützliche Insekten nicht zu gefährden. Alternativ können auch biologische Bekämpfungsmethoden zum Einsatz kommen, wie der Einsatz von natürlichen Feinden der Wanze. Zudem können durch Kulturtechniken wie Fruchtwechsel und das Anpflanzen resistenter Pflanzensorten die Populationen der Wanzen reduziert werden.

Fazit

Die Braune Schmuckwanze (Closterotomus fulvomaculatus) ist ein weit verbreitetes Insekt mit einer vielfältigen Ernährungsweise und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume. Während sie in der Landwirtschaft Schäden verursachen kann, spielt sie auch eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht. Ein ausgewogenes Management und der Einsatz ökologisch verträglicher Maßnahmen sind entscheidend, um negative Auswirkungen zu minimieren und gleichzeitig die Biodiversität zu fördern.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Closterotomus fulvomaculatus ist phytophag, das heißt, sie ernährt sich hauptsächlich von Pflanzensäften. Sie bevorzugt eine Vielzahl von Pflanzen, darunter sowohl krautige Pflanzen als auch Sträucher und Bäume. Die Wanze sticht mit ihrem Stechrüssel in die Pflanzengewebe und saugt die Säfte heraus. Zu ihren bevorzugten Pflanzen gehören verschiedene Arten von Kreuzblütlern (Brassicaceae), Klee (Trifolium) und andere krautige Pflanzen.

Fortpflanzung und Entwicklung

Die Braune Schmuckwanze durchläuft eine unvollständige Metamorphose. Dies bedeutet, dass sie kein Puppenstadium hat, sondern direkt von der Larve zum erwachsenen Insekt wird. Die Weibchen legen ihre Eier auf Pflanzen ab, aus denen nach einiger Zeit die Larven schlüpfen. Diese durchlaufen mehrere Häutungen, bevor sie das adulte Stadium erreichen. Die Entwicklungszeit kann je nach Temperatur und Nahrungsangebot variieren.

Verbreitung und Habitat

Die Braune Schmuckwanze ist in ganz Europa verbreitet und findet sich in verschiedenen Lebensräumen, darunter Wälder, Wiesen, Gärten und landwirtschaftlich genutzte Flächen. Sie ist anpassungsfähig und kann in verschiedenen klimatischen Bedingungen überleben.

Bedeutung für die Landwirtschaft

In der Landwirtschaft kann Closterotomus fulvomaculatus sowohl als Schädling als auch als Nützling betrachtet werden. Auf der einen Seite kann sie durch das Saugen an Kulturpflanzen Schäden verursachen, was zu Ertragsverlusten führt. Besonders betroffen sind oft Gemüsearten und Zierpflanzen. Auf der anderen Seite spielt sie eine Rolle im ökologischen Gleichgewicht, indem sie Unkrautpflanzen schwächt und als Teil des Nahrungsnetzes anderen Tieren als Nahrung dient.

Bekämpfung und Management

Um Schäden durch die Braune Schmuckwanze in der Landwirtschaft zu minimieren, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Eine Möglichkeit ist der Einsatz von Insektiziden, jedoch sollte dies mit Bedacht geschehen, um nützliche Insekten nicht zu gefährden. Alternativ können auch biologische Bekämpfungsmethoden zum Einsatz kommen, wie der Einsatz von natürlichen Feinden der Wanze. Zudem können durch Kulturtechniken wie Fruchtwechsel und das Anpflanzen resistenter Pflanzensorten die Populationen der Wanzen reduziert werden.

Fazit

Die Braune Schmuckwanze (Closterotomus fulvomaculatus) ist ein weit verbreitetes Insekt mit einer vielfältigen Ernährungsweise und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume. Während sie in der Landwirtschaft Schäden verursachen kann, spielt sie auch eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht. Ein ausgewogenes Management und der Einsatz ökologisch verträglicher Maßnahmen sind entscheidend, um negative Auswirkungen zu minimieren und gleichzeitig die Biodiversität zu fördern.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- letzes Nymphenstadium

Artenschutz in Franken®

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven

20/21.05.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.

Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

20/21.05.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.

Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

In der Aufnahme

... Am 17.05.2024 zeigen sich die grafischen Arbeiten trotz einer "eingeschränkten" Witterung im Entwicklungskorridor ...

Artenschutz in Franken®

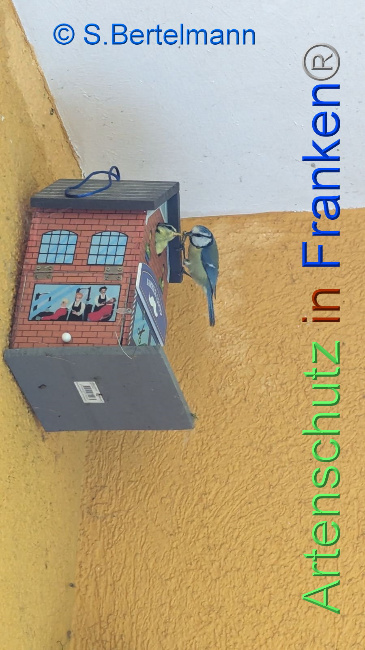

Blaumeise ... 4kids

Die Blaumeise ist ein kleiner, bunter Vogel, der in vielen Teilen Europas lebt.

20/21.05.2024

Hier sind einige spannende Dinge über die Blaumeise:

Aussehen

Die Blaumeise ist ein kleiner Vogel, etwa so groß wie ein Apfel. Sie hat leuchtend blaue Federn auf dem Kopf, den Flügeln und dem Schwanz. Ihr Gesicht ist weiß mit einer schwarzen Linie, die wie eine Augenmaske aussieht. Ihr Bauch ist gelb, und der Rücken ist grünlich.

20/21.05.2024

- Sie ist leicht zu erkennen, weil sie so schön bunt ist.

Hier sind einige spannende Dinge über die Blaumeise:

Aussehen

Die Blaumeise ist ein kleiner Vogel, etwa so groß wie ein Apfel. Sie hat leuchtend blaue Federn auf dem Kopf, den Flügeln und dem Schwanz. Ihr Gesicht ist weiß mit einer schwarzen Linie, die wie eine Augenmaske aussieht. Ihr Bauch ist gelb, und der Rücken ist grünlich.

Lebensraum

Blaumeisen leben gerne in Wäldern, Parks und Gärten. Sie mögen besonders Orte, wo es viele Bäume gibt. Man kann sie oft in der Nähe von Häusern sehen, weil sie gerne in Nistkästen brüten, die Menschen aufhängen.

Nahrung

Diese Vögel fressen vor allem kleine Insekten und Spinnen. Im Winter, wenn es weniger Insekten gibt, fressen sie auch Samen und Nüsse. Manchmal besuchen sie Futterhäuschen in Gärten, wo Menschen ihnen Sonnenblumenkerne und Erdnüsse anbieten.

Verhalten

Blaumeisen sind sehr geschickte Kletterer. Sie können kopfüber an Ästen hängen und sogar an Baumstämmen hoch- und runterlaufen. Sie sind neugierige Vögel und oft sehr mutig, kommen manchmal ganz nah an Menschen heran.

Fortpflanzung

Im Frühling baut die Blaumeise ein Nest. Das Nest besteht aus Moos, Gras und Federn und wird oft in einem Baumloch oder einem Nistkasten gebaut. Die Weibchen legen etwa 8 bis 12 Eier, die weiß mit kleinen roten Flecken sind. Nach etwa zwei Wochen schlüpfen die Küken, und beide Elternteile füttern sie mit Insekten, bis sie flügge werden und selbst fliegen können.

Gesang

Die Blaumeise singt oft, besonders im Frühling. Ihr Gesang ist fröhlich und klingt wie "tsee-tsee-tsee". Sie benutzt ihren Gesang, um ein Revier zu markieren und um einen Partner zu finden.

Schutz

Obwohl die Blaumeise ein häufiger Vogel ist, kann sie durch den Verlust von Lebensraum und Nahrungsmangel bedroht sein. Man kann helfen, indem man Nistkästen aufhängt und Futter bereitstellt, besonders im Winter.

Interessante Fakten

Blaumeisen sind sehr intelligent und haben gelernt, wie man an Futter kommt, das in schwierigen Behältern versteckt ist.Sie haben spezielle Schuppen an ihren Füßen, die ihnen helfen, an glatten Oberflächen festzuhalten.

Die Blaumeise ist also ein faszinierender kleiner Vogel, der viel Farbe und Freude in unsere Gärten bringt! Wenn du das nächste Mal eine siehst, schau genau hin – vielleicht entdeckst du etwas Neues über diesen hübschen Vogel.

In der Aufnahme

Blaumeisen leben gerne in Wäldern, Parks und Gärten. Sie mögen besonders Orte, wo es viele Bäume gibt. Man kann sie oft in der Nähe von Häusern sehen, weil sie gerne in Nistkästen brüten, die Menschen aufhängen.

Nahrung

Diese Vögel fressen vor allem kleine Insekten und Spinnen. Im Winter, wenn es weniger Insekten gibt, fressen sie auch Samen und Nüsse. Manchmal besuchen sie Futterhäuschen in Gärten, wo Menschen ihnen Sonnenblumenkerne und Erdnüsse anbieten.

Verhalten

Blaumeisen sind sehr geschickte Kletterer. Sie können kopfüber an Ästen hängen und sogar an Baumstämmen hoch- und runterlaufen. Sie sind neugierige Vögel und oft sehr mutig, kommen manchmal ganz nah an Menschen heran.

Fortpflanzung

Im Frühling baut die Blaumeise ein Nest. Das Nest besteht aus Moos, Gras und Federn und wird oft in einem Baumloch oder einem Nistkasten gebaut. Die Weibchen legen etwa 8 bis 12 Eier, die weiß mit kleinen roten Flecken sind. Nach etwa zwei Wochen schlüpfen die Küken, und beide Elternteile füttern sie mit Insekten, bis sie flügge werden und selbst fliegen können.

Gesang

Die Blaumeise singt oft, besonders im Frühling. Ihr Gesang ist fröhlich und klingt wie "tsee-tsee-tsee". Sie benutzt ihren Gesang, um ein Revier zu markieren und um einen Partner zu finden.

Schutz

Obwohl die Blaumeise ein häufiger Vogel ist, kann sie durch den Verlust von Lebensraum und Nahrungsmangel bedroht sein. Man kann helfen, indem man Nistkästen aufhängt und Futter bereitstellt, besonders im Winter.

Interessante Fakten

Blaumeisen sind sehr intelligent und haben gelernt, wie man an Futter kommt, das in schwierigen Behältern versteckt ist.Sie haben spezielle Schuppen an ihren Füßen, die ihnen helfen, an glatten Oberflächen festzuhalten.

Die Blaumeise ist also ein faszinierender kleiner Vogel, der viel Farbe und Freude in unsere Gärten bringt! Wenn du das nächste Mal eine siehst, schau genau hin – vielleicht entdeckst du etwas Neues über diesen hübschen Vogel.

In der Aufnahme

- Platz ist in der kleinsten "Hütte" ... in den Aufnahmen von S. Bertelmann erkennen wir das Füttern der Jungvögel durch die Alttiere ... das "Vogelhäuschen" diente eigentlich einem optischen Zweck wurde jedoch dann unvermittelt, jedoch nachhaltig von Blaumeisen beflogen und bebrütet .. 3 Jungvögel ist es in 2024 gelungen hier erfolgreich auszufliegen ...

Artenschutz in Franken®

Mauerfuchs (Lasiommata megera)

Der Mauerfuchs (Lasiommata megera) ist ein Schmetterling aus der Familie der Edelfalter (Nymphalidae), der in Europa weit verbreitet ist.

19/20.05.2024

Aussehen

Der Mauerfuchs hat eine Flügelspannweite von etwa 4-5 Zentimetern. Die Oberseite seiner Flügel ist orange-braun gefärbt und weist dunkle Flecken sowie eine gewellte schwarze Linie entlang des Flügelaußenrandes auf. Die Unterseite der Flügel ist heller und hat eine feinere Musterung, die ihm eine gute Tarnung bietet, wenn er auf trockenem Laub oder auf Steinen ruht.

19/20.05.2024

- Hier sind einige Informationen über diesen schönen Schmetterling:

Aussehen

Der Mauerfuchs hat eine Flügelspannweite von etwa 4-5 Zentimetern. Die Oberseite seiner Flügel ist orange-braun gefärbt und weist dunkle Flecken sowie eine gewellte schwarze Linie entlang des Flügelaußenrandes auf. Die Unterseite der Flügel ist heller und hat eine feinere Musterung, die ihm eine gute Tarnung bietet, wenn er auf trockenem Laub oder auf Steinen ruht.

Lebensraum und Verbreitung

Der Mauerfuchs ist in einer Vielzahl von Lebensräumen anzutreffen, darunter trockene Graslandschaften, Lichtungen, Weg- und Waldränder sowie Gärten und Parks. Er ist in ganz Europa verbreitet und kommt auch in Teilen Nordafrikas und Asiens vor.

Verhalten und Ernährung

Als Tagfalter ist der Mauerfuchs aktiv, wenn die Sonne scheint. Er ernährt sich hauptsächlich von Nektar verschiedener Blütenpflanzen, darunter Disteln, Schmetterlingsflieder, Klee und andere. Die Raupen des Mauerfuchses ernähren sich von verschiedenen Gräsern.

Fortpflanzung

Die Weibchen legen ihre Eier einzeln an den Blättern von Gräsern ab. Die Raupen schlüpfen nach etwa zwei Wochen und verbringen die meiste Zeit ihres Lebens am Boden, wo sie sich von Gräsern ernähren. Nach mehreren Häutungen verpuppen sie sich und entwickeln sich zu erwachsenen Schmetterlingen.

Zugverhalten

Der Mauerfuchs ist ein Standschmetterling in den wärmeren Teilen seines Verbreitungsgebiets, aber in den kälteren Regionen kann er wandern oder migrieren, um günstigere Lebensbedingungen zu finden.

Schutzstatus

Der Mauerfuchs gilt aktuell als nicht gefährdet, obwohl wie bei vielen anderen Schmetterlingsarten auch der Verlust von Lebensräumen und die Intensivierung der Landwirtschaft potenzielle Bedrohungen darstellen können.

Zusammenfassend ist der Mauerfuchs ein weit verbreiteter und hübscher Schmetterling, der in verschiedenen Lebensräumen anzutreffen ist. Sein auffälliges Aussehen und sein Verhalten machen ihn zu einem beliebten Ziel für Schmetterlingsbeobachter und Naturliebhaber.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

Der Mauerfuchs ist in einer Vielzahl von Lebensräumen anzutreffen, darunter trockene Graslandschaften, Lichtungen, Weg- und Waldränder sowie Gärten und Parks. Er ist in ganz Europa verbreitet und kommt auch in Teilen Nordafrikas und Asiens vor.

Verhalten und Ernährung

Als Tagfalter ist der Mauerfuchs aktiv, wenn die Sonne scheint. Er ernährt sich hauptsächlich von Nektar verschiedener Blütenpflanzen, darunter Disteln, Schmetterlingsflieder, Klee und andere. Die Raupen des Mauerfuchses ernähren sich von verschiedenen Gräsern.

Fortpflanzung

Die Weibchen legen ihre Eier einzeln an den Blättern von Gräsern ab. Die Raupen schlüpfen nach etwa zwei Wochen und verbringen die meiste Zeit ihres Lebens am Boden, wo sie sich von Gräsern ernähren. Nach mehreren Häutungen verpuppen sie sich und entwickeln sich zu erwachsenen Schmetterlingen.

Zugverhalten

Der Mauerfuchs ist ein Standschmetterling in den wärmeren Teilen seines Verbreitungsgebiets, aber in den kälteren Regionen kann er wandern oder migrieren, um günstigere Lebensbedingungen zu finden.

Schutzstatus

Der Mauerfuchs gilt aktuell als nicht gefährdet, obwohl wie bei vielen anderen Schmetterlingsarten auch der Verlust von Lebensräumen und die Intensivierung der Landwirtschaft potenzielle Bedrohungen darstellen können.

Zusammenfassend ist der Mauerfuchs ein weit verbreiteter und hübscher Schmetterling, der in verschiedenen Lebensräumen anzutreffen ist. Sein auffälliges Aussehen und sein Verhalten machen ihn zu einem beliebten Ziel für Schmetterlingsbeobachter und Naturliebhaber.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

- Ansitzender Mauerfuchs

Artenschutz in Franken®

Die Wilden Bienchen von Weeze

Die Wilden Bienchen von Weeze

19/20.05.2024

Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und der Stadt Weeze das von der Deutschen Postcode Lotterie und von LIKK (Landschaftsschutz im Kreis Kleve unterstützt wird.

Wildbienen - die unbekannten Bestäuber

Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum. Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.

19/20.05.2024

- Erster Flächen Pflegeeinsatz

Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und der Stadt Weeze das von der Deutschen Postcode Lotterie und von LIKK (Landschaftsschutz im Kreis Kleve unterstützt wird.

Wildbienen - die unbekannten Bestäuber

Eigentlich haben die meisten von uns in ihrem Leben schon einmal Wildbienen gesehen. Doch bewusst als solche wahrgenommen werden diese Tiere kaum. Vielfach werden sie gar mit Wespen oder Fliegen verwechselt. Und hier zeigt sich auch bereits ein elementares Problem. Aufgrund einer weitverbreiteten Unkenntnis werden „die Wildbiene“ und deren Ansprüche an ihre Lebensräume nicht erkannt.

Wildbienen - für uns Menschen ungemein wichtig

Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.

In der Aufnahme von U.Francken

Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass unsere (Kultur) -Pflanzen bestäubt werden. Wildbienen spielen hierbei eine weitaus größere Rolle als bislang angenommen. Doch Wildbienen sichern nicht nur die Ernteerträge in der Landwirtschaft. Da sie häufig in enger Symbiose mit „ihrer Wildpflanze“ leben, sichern die kleinen Insekten auch das Überleben zahlloser Wildpflanzen.

In der Aufnahme von U.Francken

- .. einen ersten Pflegeeinsatz auf den Streuobstflächen leisten wir im Mai 2024 ... dabei wurden gezielt Rückzugsbereiche stehen gelassen, um Insekten einen temporären Lebensraum zuzugestehen ... ür die breite Öffentlichkeit dient dieser Bereich als Anschauungsobjekt ...

Artenschutz in Franken®

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven

19/20.05.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.

Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

19/20.05.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.

Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

In der Aufnahme

... Am 16.05.2024 fanden sich die Abschlussarbeiten zur Installation der Sekundärhabitate und der Informationseinheiten ...

Artenschutz in Franken®

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven

18/19.05.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.

Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

18/19.05.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.

Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

In der Aufnahme

... Impressionen vom 16.05.2024 ...

Artenschutz in Franken®

Zottiger Bienenkäfer

Der Zottige Bienenkäfer (Trichodes alvearius)

18/19.05.2024

Dieser Käfer ist in Europa verbreitet und bekannt für seine auffällige Färbung und sein interessantes Lebenszyklusverhalten.

Im Folgenden wird eine detaillierte Beschreibung des Käfers, seines Lebensraums, seiner Lebensweise und seiner ökologischen Bedeutung gegeben.

18/19.05.2024

- Der Zottige Bienenkäfer (Trichodes alvearius) ist ein auffälliges Insekt aus der Familie der Buntkäfer (Cleridae).

Dieser Käfer ist in Europa verbreitet und bekannt für seine auffällige Färbung und sein interessantes Lebenszyklusverhalten.

Im Folgenden wird eine detaillierte Beschreibung des Käfers, seines Lebensraums, seiner Lebensweise und seiner ökologischen Bedeutung gegeben.

Beschreibung

Der Zottige Bienenkäfer ist etwa 8 bis 15 Millimeter lang. Sein Körper ist länglich und robust, mit einer auffälligen Färbung, die ihn leicht erkennbar macht. Der Kopf und der vordere Teil des Körpers (Thorax) sind schwarz, während die Flügeldecken (Elytren) leuchtend rot mit schwarzen Querbinden sind. Diese Warnfärbung dient der Abschreckung von Fressfeinden. Die Beine und Fühler sind ebenfalls schwarz, wobei die Fühler keulenförmig verdickt sind.

Verbreitung und Lebensraum

Trichodes alvearius ist in weiten Teilen Europas verbreitet, von Südskandinavien bis zum Mittelmeerraum. Der Käfer bevorzugt warme, sonnige Lebensräume wie Wiesen, Waldränder und Böschungen. Er ist oft auf blühenden Pflanzen zu finden, insbesondere auf Doldenblütlern (Apiaceae) und Korbblütlern (Asteraceae), wo er nach Nektar und Pollen sucht.

Lebensweise und Verhalten

Der Zottige Bienenkäfer ist ein tagaktives Insekt und zeichnet sich durch sein spezifisches Entwicklungsstadium aus. Die adulten Käfer sind von Mai bis Juli aktiv. Sie ernähren sich von Nektar und Pollen, aber auch von kleinen Insekten, die sie auf Blüten finden. Ein bemerkenswerter Aspekt ihres Lebenszyklus ist die Larvalentwicklung. Die Weibchen legen ihre Eier in die Nester von Wildbienen (oft aus der Familie der Apidae) ab. Die geschlüpften Larven sind räuberisch und ernähren sich von den Larven und Vorräten der Bienen. Diese Art der Brutparasitismus ist als Kleptoparasitismus bekannt.

Ökologische Bedeutung

Der Zottige Bienenkäfer spielt eine Rolle im ökologischen Gleichgewicht seines Lebensraums. Durch die Prädation der Bienenlarven kann er die Populationen von Wildbienen regulieren. Gleichzeitig kann er durch die Bestäubung von Blütenpflanzen zur Pflanzenvermehrung beitragen. Die Wechselwirkungen zwischen dem Käfer und den Wildbienen sind komplex und zeigen die vielfältigen Beziehungen in Ökosystemen.

Bedrohungen und Schutz

Wie viele Insektenarten ist auch der Zottige Bienenkäfer von Lebensraumverlust betroffen. Intensive Landwirtschaft, der Einsatz von Pestiziden und die Zerstörung von natürlichen Lebensräumen bedrohen seine Populationen. Der Erhalt von blütenreichen Wiesen und Waldrändern sowie der Schutz von Wildbienen und ihren Nistplätzen sind wichtige Maßnahmen zum Schutz des Zottigen Bienenkäfers.

Schlussfolgerung

Der Zottige Bienenkäfer (Trichodes alvearius) ist ein faszinierendes Beispiel für die Vielfalt und Komplexität der Insektenwelt. Seine auffällige Färbung und sein interessanter Lebenszyklus machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil der Ökosysteme, in denen er lebt. Der Schutz seines Lebensraums und seiner Wirtsarten ist entscheidend für das Überleben dieser interessanten Art.

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Der Zottige Bienenkäfer ist etwa 8 bis 15 Millimeter lang. Sein Körper ist länglich und robust, mit einer auffälligen Färbung, die ihn leicht erkennbar macht. Der Kopf und der vordere Teil des Körpers (Thorax) sind schwarz, während die Flügeldecken (Elytren) leuchtend rot mit schwarzen Querbinden sind. Diese Warnfärbung dient der Abschreckung von Fressfeinden. Die Beine und Fühler sind ebenfalls schwarz, wobei die Fühler keulenförmig verdickt sind.

Verbreitung und Lebensraum

Trichodes alvearius ist in weiten Teilen Europas verbreitet, von Südskandinavien bis zum Mittelmeerraum. Der Käfer bevorzugt warme, sonnige Lebensräume wie Wiesen, Waldränder und Böschungen. Er ist oft auf blühenden Pflanzen zu finden, insbesondere auf Doldenblütlern (Apiaceae) und Korbblütlern (Asteraceae), wo er nach Nektar und Pollen sucht.

Lebensweise und Verhalten

Der Zottige Bienenkäfer ist ein tagaktives Insekt und zeichnet sich durch sein spezifisches Entwicklungsstadium aus. Die adulten Käfer sind von Mai bis Juli aktiv. Sie ernähren sich von Nektar und Pollen, aber auch von kleinen Insekten, die sie auf Blüten finden. Ein bemerkenswerter Aspekt ihres Lebenszyklus ist die Larvalentwicklung. Die Weibchen legen ihre Eier in die Nester von Wildbienen (oft aus der Familie der Apidae) ab. Die geschlüpften Larven sind räuberisch und ernähren sich von den Larven und Vorräten der Bienen. Diese Art der Brutparasitismus ist als Kleptoparasitismus bekannt.

Ökologische Bedeutung

Der Zottige Bienenkäfer spielt eine Rolle im ökologischen Gleichgewicht seines Lebensraums. Durch die Prädation der Bienenlarven kann er die Populationen von Wildbienen regulieren. Gleichzeitig kann er durch die Bestäubung von Blütenpflanzen zur Pflanzenvermehrung beitragen. Die Wechselwirkungen zwischen dem Käfer und den Wildbienen sind komplex und zeigen die vielfältigen Beziehungen in Ökosystemen.

Bedrohungen und Schutz

Wie viele Insektenarten ist auch der Zottige Bienenkäfer von Lebensraumverlust betroffen. Intensive Landwirtschaft, der Einsatz von Pestiziden und die Zerstörung von natürlichen Lebensräumen bedrohen seine Populationen. Der Erhalt von blütenreichen Wiesen und Waldrändern sowie der Schutz von Wildbienen und ihren Nistplätzen sind wichtige Maßnahmen zum Schutz des Zottigen Bienenkäfers.

Schlussfolgerung

Der Zottige Bienenkäfer (Trichodes alvearius) ist ein faszinierendes Beispiel für die Vielfalt und Komplexität der Insektenwelt. Seine auffällige Färbung und sein interessanter Lebenszyklus machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil der Ökosysteme, in denen er lebt. Der Schutz seines Lebensraums und seiner Wirtsarten ist entscheidend für das Überleben dieser interessanten Art.

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Zottiger Bienenkäfer

Artenschutz in Franken®

Glänzender Blütenprachtkäfer (Anthaxia nitidula)

Der Glänzende Blütenprachtkäfer (Anthaxia nitidula) ist ein auffälliger Käfer aus der Familie der Prachtkäfer (Buprestidae). Diese Familie zeichnet sich durch ihre oft metallisch glänzende und bunt schillernde Färbung aus.

18/19.05.2024

Aussehen

Der Glänzende Blütenprachtkäfer erreicht eine Länge von etwa 6 bis 8 Millimetern. Sein Körper ist abgeflacht und hat eine typische ovale Form. Der Käfer ist für seine metallisch glänzende Färbung bekannt, die meist grünlich, kupferfarben oder golden erscheint. Diese schillernde Färbung wird durch die Mikrostruktur der Flügeldecken verursacht, die das Licht in verschiedene Richtungen reflektiert.

18/19.05.2024

- Hier haben wir einige Informationen über den Glänzenden Blütenprachtkäfer für SIe zusammengefasst:

Aussehen

Der Glänzende Blütenprachtkäfer erreicht eine Länge von etwa 6 bis 8 Millimetern. Sein Körper ist abgeflacht und hat eine typische ovale Form. Der Käfer ist für seine metallisch glänzende Färbung bekannt, die meist grünlich, kupferfarben oder golden erscheint. Diese schillernde Färbung wird durch die Mikrostruktur der Flügeldecken verursacht, die das Licht in verschiedene Richtungen reflektiert.

Lebensraum und Verbreitung

Anthaxia nitidula ist in weiten Teilen Europas verbreitet und kommt auch in Teilen Nordafrikas und Asiens vor. Der Käfer bevorzugt warme und sonnige Lebensräume, wie z.B. Waldränder, Lichtungen und Gärten. Er ist häufig auf blühenden Pflanzen zu finden, insbesondere auf Doldenblütlern (Apiaceae), wo er nach Nektar und Pollen sucht.

Lebensweise und Verhalten

Die Larven des Glänzenden Blütenprachtkäfers entwickeln sich in totem oder geschwächtem Holz von Laubbäumen, insbesondere von Eichen (Quercus), Weiden (Salix) und Pappeln (Populus). Die Larven bohren sich in das Holz und ernähren sich vom Holzgewebe. Die Entwicklung der Larven kann mehrere Jahre dauern, bis sie sich verpuppen und als erwachsene Käfer schlüpfen. Die erwachsenen Käfer sind meist von Mai bis August aktiv. Sie sind tagaktiv und besuchen häufig Blüten, um sich zu ernähren. Dabei spielen sie auch eine Rolle bei der Bestäubung.

Ökologische Bedeutung

Wie viele Prachtkäferarten spielt der Glänzende Blütenprachtkäfer eine Rolle im Ökosystem, insbesondere bei der Zersetzung von totem Holz, wodurch Nährstoffe wieder dem Boden zugeführt werden. Auch als Bestäuber trägt er zur Pflanzenvermehrung bei.

Bedrohungen und Schutz

Der Glänzende Blütenprachtkäfer ist in einigen Regionen aufgrund von Habitatverlust durch Forstwirtschaft und städtische Entwicklung bedroht. Der Rückgang von alten Laubwäldern und totem Holz hat negative Auswirkungen auf seine Populationen. Schutzmaßnahmen beinhalten den Erhalt von totem Holz in Wäldern und Parks sowie die Förderung von naturnahen Gärten, die blühende Pflanzen beherbergen.

Zusammenfassung

Der Glänzende Blütenprachtkäfer (Anthaxia nitidula) ist ein kleiner, aber beeindruckend gefärbter Käfer, der in warmen, sonnenbeschienenen Lebensräumen Europas vorkommt. Mit seiner Rolle in der Zersetzung von totem Holz und der Bestäubung trägt er zu wichtigen ökologischen Prozessen bei. Der Schutz seines Lebensraums ist entscheidend für das Überleben dieser faszinierenden Art.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Anthaxia nitidula ist in weiten Teilen Europas verbreitet und kommt auch in Teilen Nordafrikas und Asiens vor. Der Käfer bevorzugt warme und sonnige Lebensräume, wie z.B. Waldränder, Lichtungen und Gärten. Er ist häufig auf blühenden Pflanzen zu finden, insbesondere auf Doldenblütlern (Apiaceae), wo er nach Nektar und Pollen sucht.

Lebensweise und Verhalten

Die Larven des Glänzenden Blütenprachtkäfers entwickeln sich in totem oder geschwächtem Holz von Laubbäumen, insbesondere von Eichen (Quercus), Weiden (Salix) und Pappeln (Populus). Die Larven bohren sich in das Holz und ernähren sich vom Holzgewebe. Die Entwicklung der Larven kann mehrere Jahre dauern, bis sie sich verpuppen und als erwachsene Käfer schlüpfen. Die erwachsenen Käfer sind meist von Mai bis August aktiv. Sie sind tagaktiv und besuchen häufig Blüten, um sich zu ernähren. Dabei spielen sie auch eine Rolle bei der Bestäubung.

Ökologische Bedeutung

Wie viele Prachtkäferarten spielt der Glänzende Blütenprachtkäfer eine Rolle im Ökosystem, insbesondere bei der Zersetzung von totem Holz, wodurch Nährstoffe wieder dem Boden zugeführt werden. Auch als Bestäuber trägt er zur Pflanzenvermehrung bei.

Bedrohungen und Schutz

Der Glänzende Blütenprachtkäfer ist in einigen Regionen aufgrund von Habitatverlust durch Forstwirtschaft und städtische Entwicklung bedroht. Der Rückgang von alten Laubwäldern und totem Holz hat negative Auswirkungen auf seine Populationen. Schutzmaßnahmen beinhalten den Erhalt von totem Holz in Wäldern und Parks sowie die Förderung von naturnahen Gärten, die blühende Pflanzen beherbergen.

Zusammenfassung

Der Glänzende Blütenprachtkäfer (Anthaxia nitidula) ist ein kleiner, aber beeindruckend gefärbter Käfer, der in warmen, sonnenbeschienenen Lebensräumen Europas vorkommt. Mit seiner Rolle in der Zersetzung von totem Holz und der Bestäubung trägt er zu wichtigen ökologischen Prozessen bei. Der Schutz seines Lebensraums ist entscheidend für das Überleben dieser faszinierenden Art.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Der Glänzende Blütenprachtkäfer ist ein Käfer aus der Familie der Prachtkäfer ... er wird etwa fünf bis sieben Millimeter lang. Beim diesem Männchen, etwa 5 mm lang, sind Kopf, Halsschild und Flügeldecken ganz grün ... sie glänzen metallisch je nach Lichteinfall.

Artenschutz in Franken®

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven

17/18.05.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.

Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

17/18.05.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.

Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

In der Aufnahme

... Impressionen vom 15.05.2024 ...

Artenschutz in Franken®

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven

17/18.05.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.

Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

17/18.05.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.

Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

In der Aufnahme

... ab dem 14.05.2024 wurde ebenfalls mit der grafischen Bauköpergestaltung begonnen...

Artenschutz in Franken®

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven

Stele der Biodiversität® - Rosendahl / GT - Höven

17/18.05.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.

Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

17/18.05.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Rosendahl / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.

Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

In der Aufnahme

... ab dem 14.05.2024 wurde mit der Installation der Aufputz- Sekundärhabitate begonnen ... wir wählen hier vornehmlich Spaltenquartiere die als Kombihabitat ... Ganzjahres- und als Zwischenquartier ausgeführt wurden und Rückzugsräume bieten die ein umfangreiches Hangplatzspekturm für Fledermäuse vorhalten ...

Artenschutz in Franken®

Stele der Biodiversität® - Umweltpoint: Dorsten – Wulfen

Stele der Biodiversität® - Umweltpoint: Dorsten – Wulfen

16/17.05.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Dorsten GT-Wulfen / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Baukörper gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.

16/17.05.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das von der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt wird.

Dorsten GT-Wulfen / Nordrhein - Westfalen. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Baukörper gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.

Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper und auch deren Umfeld zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

Wenn auch noch die Umweltbildung einen wichtigen Projektaspekt vereinnahmt, dann sind wir der festen Überzeugung, hier einen wertvollen Beitrag für gerade die uns nachfolgende Generation zu leisten!

In der Aufnahme

Wenn auch noch die Umweltbildung einen wichtigen Projektaspekt vereinnahmt, dann sind wir der festen Überzeugung, hier einen wertvollen Beitrag für gerade die uns nachfolgende Generation zu leisten!

In der Aufnahme

- Am 13/14.05.2024 fand die Installation der vorbereiteten Prädatoren Schutzelemente statt. Diese, gebäudeumlaufend unterhalb des Traufkörpes angebracht, verhindern das z.B. Steinmarder durch Baukörperöffnungen in die Fledermaus- Thermokammer vordringen und die hier zu erwartenden Fledermausjung- und Alttiere negativ tangieren können.

Artenschutz in Franken®

Gemeine Keilfleckschwebfliege (Eristalis pertinax)

Gemeine Keilfleckschwebfliege (Eristalis pertinax)

16/17.05.2024

Diese Fliegenart ist in Europa weit verbreitet und kommt auch in Teilen Asiens und Nordafrikas vor. Der Name "Keilfleckschwebfliege" bezieht sich auf das charakteristische Muster auf ihrem Hinterleib, das einem Keil ähnelt.

Hier sind einige Informationen über die Gemeine Keilfleckschwebfliege:

Morphologie: Die Gemeine Keilfleckschwebfliege hat eine typische Fliegenmorphologie mit einem segmentierten Körper, sechs Beinen und zwei transparenten Flügelpaaren. Ihr Körper ist schwarz mit gelben oder orangefarbenen Streifen. Der Hinterleib weist oft ein markantes Muster auf, das aus keilförmigen Flecken besteht, was ihr den Namen gibt. Die Größe variiert, aber im Durchschnitt erreichen sie eine Körperlänge von etwa 8 bis 12 Millimetern.

16/17.05.2024

- Die Gemeine Keilfleckschwebfliege, wissenschaftlich bekannt als Eristalis pertinax, ist eine faszinierende Insektenart aus der Familie der Schwebfliegen (Syrphidae).

Diese Fliegenart ist in Europa weit verbreitet und kommt auch in Teilen Asiens und Nordafrikas vor. Der Name "Keilfleckschwebfliege" bezieht sich auf das charakteristische Muster auf ihrem Hinterleib, das einem Keil ähnelt.

Hier sind einige Informationen über die Gemeine Keilfleckschwebfliege:

Morphologie: Die Gemeine Keilfleckschwebfliege hat eine typische Fliegenmorphologie mit einem segmentierten Körper, sechs Beinen und zwei transparenten Flügelpaaren. Ihr Körper ist schwarz mit gelben oder orangefarbenen Streifen. Der Hinterleib weist oft ein markantes Muster auf, das aus keilförmigen Flecken besteht, was ihr den Namen gibt. Die Größe variiert, aber im Durchschnitt erreichen sie eine Körperlänge von etwa 8 bis 12 Millimetern.

Lebensraum und Verbreitung:

Eristalis pertinax ist in einer Vielzahl von Lebensräumen zu finden, darunter Gärten, Wiesen, Waldlichtungen, landwirtschaftliche Flächen und städtische Gebiete. Sie sind in ganz Europa verbreitet, von Nordspanien und Portugal bis in den Norden Skandinaviens und von Großbritannien bis nach Osteuropa. Außerdem findet man sie in Teilen Asiens und Nordafrikas.

Lebensweise:

Die Gemeine Keilfleckschwebfliege ist während der warmen Monate des Jahres aktiv, in der Regel von Frühling bis Herbst. Sie sind häufige Besucher von Blumen, wo sie Nektar und Pollen fressen.Wie viele Schwebfliegen imitieren sie oft das Aussehen von Wespen oder Bienen, was sie vor potenziellen Raubtieren schützt. Die Larven von Eristalis pertinax sind aquatisch und leben in stehenden oder langsam fließenden Gewässern wie Teichen, Tümpeln oder Gräben. Sie ernähren sich von organischem Material, das im Wasser vorhanden ist, und spielen eine wichtige Rolle bei der Zersetzung von abgestorbenem pflanzlichem Material.

Ökologische Bedeutung:

Als Bestäuber spielen Gemeine Keilfleckschwebfliegen eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie zur Bestäubung von Blütenpflanzen beitragen. Obwohl sie nicht so effiziente Bestäuber wie Bienen sind, tragen sie dennoch zur Bestäubung von vielen Pflanzenarten bei. Sowohl die erwachsenen Schwebfliegen als auch ihre Larven dienen als Nahrungsquelle für verschiedene Raubtiere, darunter Vögel, Spinnen und Insekten.

Interaktion mit Menschen:

Eristalis pertinax ist für den Menschen im Allgemeinen harmlos und wird oft als nützliches Insekt angesehen, da es zur Bestäubung von Pflanzen beiträgt. Da sie Blumen bestäuben, können sie in Gärten und landwirtschaftlichen Nutzpflanzen von Vorteil sein. In einigen Fällen können die Larven der Keilfleckschwebfliege als Bioindikatoren für die Wasserqualität dienen, da ihre Anwesenheit oder Abwesenheit auf die Qualität des Gewässers hinweisen kann.

Insgesamt ist die Gemeine Keilfleckschwebfliege ein faszinierendes Insekt, das eine wichtige ökologische Rolle spielt und gleichzeitig für den Menschen von Nutzen ist. Ihre auffällige Erscheinung und ihr Verhalten machen sie zu einem interessanten Studienobjekt für Biologen und Naturliebhaber gleichermaßen.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Eristalis pertinax ist in einer Vielzahl von Lebensräumen zu finden, darunter Gärten, Wiesen, Waldlichtungen, landwirtschaftliche Flächen und städtische Gebiete. Sie sind in ganz Europa verbreitet, von Nordspanien und Portugal bis in den Norden Skandinaviens und von Großbritannien bis nach Osteuropa. Außerdem findet man sie in Teilen Asiens und Nordafrikas.

Lebensweise:

Die Gemeine Keilfleckschwebfliege ist während der warmen Monate des Jahres aktiv, in der Regel von Frühling bis Herbst. Sie sind häufige Besucher von Blumen, wo sie Nektar und Pollen fressen.Wie viele Schwebfliegen imitieren sie oft das Aussehen von Wespen oder Bienen, was sie vor potenziellen Raubtieren schützt. Die Larven von Eristalis pertinax sind aquatisch und leben in stehenden oder langsam fließenden Gewässern wie Teichen, Tümpeln oder Gräben. Sie ernähren sich von organischem Material, das im Wasser vorhanden ist, und spielen eine wichtige Rolle bei der Zersetzung von abgestorbenem pflanzlichem Material.

Ökologische Bedeutung:

Als Bestäuber spielen Gemeine Keilfleckschwebfliegen eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie zur Bestäubung von Blütenpflanzen beitragen. Obwohl sie nicht so effiziente Bestäuber wie Bienen sind, tragen sie dennoch zur Bestäubung von vielen Pflanzenarten bei. Sowohl die erwachsenen Schwebfliegen als auch ihre Larven dienen als Nahrungsquelle für verschiedene Raubtiere, darunter Vögel, Spinnen und Insekten.

Interaktion mit Menschen:

Eristalis pertinax ist für den Menschen im Allgemeinen harmlos und wird oft als nützliches Insekt angesehen, da es zur Bestäubung von Pflanzen beiträgt. Da sie Blumen bestäuben, können sie in Gärten und landwirtschaftlichen Nutzpflanzen von Vorteil sein. In einigen Fällen können die Larven der Keilfleckschwebfliege als Bioindikatoren für die Wasserqualität dienen, da ihre Anwesenheit oder Abwesenheit auf die Qualität des Gewässers hinweisen kann.

Insgesamt ist die Gemeine Keilfleckschwebfliege ein faszinierendes Insekt, das eine wichtige ökologische Rolle spielt und gleichzeitig für den Menschen von Nutzen ist. Ihre auffällige Erscheinung und ihr Verhalten machen sie zu einem interessanten Studienobjekt für Biologen und Naturliebhaber gleichermaßen.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Gemeine Keilfleckschwebfliege bei der Augenpflege

Artenschutz in Franken®

Kolken - letzte Überlebensräume für Feuersalamander

Kolken - letzte Überlebensräume für Feuersalamander

16/17.05.2024

Ein innovatives Kooperationsprojekt aufgrund der Initiative von Artenschutz in Franken®, das von den Fachbehörden des Naturschutzes (HNB und UNB), sowie den Bayerischen Staatsforsten AÖR der Stiftung "Unsere Erde", der Deutschen Postcode Lotterie und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. unterstützt wird.

Bayern. Die extreme Trockenheit die in den vergangenen Jahren viele Teile Frankens umfasste gefährdete auch zunehmend den Nachwuchs des Feuersalamanders.Auch traditionelle Laichbiotope die bislang immer in der Lage waren, das für den Nachwuchs überlebenswichtige Wasser zu halten, stoßen zunehmend an ihre Grenzen.

Da kein natürliches Wasser mehr nachfoss, wurde der Lebensraum der den Feuersalamanderlarven verbieb, immer kleiner und qualitativ immer kritischer ...

16/17.05.2024

Ein innovatives Kooperationsprojekt aufgrund der Initiative von Artenschutz in Franken®, das von den Fachbehörden des Naturschutzes (HNB und UNB), sowie den Bayerischen Staatsforsten AÖR der Stiftung "Unsere Erde", der Deutschen Postcode Lotterie und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. unterstützt wird.

Bayern. Die extreme Trockenheit die in den vergangenen Jahren viele Teile Frankens umfasste gefährdete auch zunehmend den Nachwuchs des Feuersalamanders.Auch traditionelle Laichbiotope die bislang immer in der Lage waren, das für den Nachwuchs überlebenswichtige Wasser zu halten, stoßen zunehmend an ihre Grenzen.

Da kein natürliches Wasser mehr nachfoss, wurde der Lebensraum der den Feuersalamanderlarven verbieb, immer kleiner und qualitativ immer kritischer ...

In einer zugegeben nicht alltäglichen Maßnahme versuchten wir die Lebensräume von Feuersalamanderlarven, die vom Austrocknen bedroht waren und mit ihnen die Larven!, so zu erhalten das die Jungtiere eine Chance erhielten ihre Metamorphose abzuschließen.

So wurden als akuter Projektimpuls rund 1000 Liter Frischwasser zugeführt. Sehr interessant war das Verhalten der Larven im Laichgewässer ... die Tiere strömten unmittelbar beim Einlassen des Frischwassers an diesen Bereich, um wohl intensiv Sauerstoff aufzunehmen.

Nach diesem akuten Ersteinsatz wurden diese ausgewählten Bereiche über Monate hinweg in die Lage versetzt den Tieren in einer zugegeben prekären Lage bestmögliche Überlebensbedingungen zu verschaffen. Hier galt es darauf zu achten die sensiblen Zusammensetzungen der Gewässer nicht zu verändern um das Überleben der Tiere nicht zu gefährden.

Somit wurde also "nicht nur" Wasser eingefüllt, im Gegenteil, es fand ein begleitend umfangreiches Monitoring statt das diese Maßnahme in seiner komplexen Entwicklung beobachtete. Dabei konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden die uns in die Lage versetzen möglichen erneuten Projekteinsätze ähnlicher Art effektiv zu begegnen.

Seither begleiten wir das Projekt in einem 7jahres Monitoring welches auch elementare Lebenensraumoptimierungen beinhaltet

In der Aufnahme

So wurden als akuter Projektimpuls rund 1000 Liter Frischwasser zugeführt. Sehr interessant war das Verhalten der Larven im Laichgewässer ... die Tiere strömten unmittelbar beim Einlassen des Frischwassers an diesen Bereich, um wohl intensiv Sauerstoff aufzunehmen.

Nach diesem akuten Ersteinsatz wurden diese ausgewählten Bereiche über Monate hinweg in die Lage versetzt den Tieren in einer zugegeben prekären Lage bestmögliche Überlebensbedingungen zu verschaffen. Hier galt es darauf zu achten die sensiblen Zusammensetzungen der Gewässer nicht zu verändern um das Überleben der Tiere nicht zu gefährden.

Somit wurde also "nicht nur" Wasser eingefüllt, im Gegenteil, es fand ein begleitend umfangreiches Monitoring statt das diese Maßnahme in seiner komplexen Entwicklung beobachtete. Dabei konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden die uns in die Lage versetzen möglichen erneuten Projekteinsätze ähnlicher Art effektiv zu begegnen.

Seither begleiten wir das Projekt in einem 7jahres Monitoring welches auch elementare Lebenensraumoptimierungen beinhaltet

In der Aufnahme

- Mit großer Freude erkennen wir das die sich die im Monitoring befindlichen Lebensräume nach deren Optimierung großer Beliebtheit erfreuen .. die Weibchen haben ihren Nachwuchs in "unsere Hände" gelegt ... doch man muss tatsächlich schon genau hinsehen wenn man das Ergebnis erkennen möchte ...

Artenschutz in Franken®

Gemeinsam für den Bachmuschel- und Nasenbestand in der Murn

Gemeinsam für den Bachmuschel- und Nasenbestand in der Murn - 25.000 einjährige Nasen in der Murn bei Breitenbach und Weichselbaum besetzt

15/16.05.2024

Eine breite Allianz bestehend aus dem Kreisfischereiverein e.V. Wasserburg, dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim, dem Landratsamt Rosenheim, der Fachberatung für Fischerei Oberbayern und dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) hat am 03.05.2024 25.000 einjährige Nasen in der Murn bei Breitenbach und Weichselbaum besetzt.

Die Tiere stammen aus der Fischzuchtanlage des LfU in Wielenbach und wurden vor dem Besatz mit Bachmuschel-Glochidien infiziert die eigens dafür durch das Kartierungsbüro Beck gewonnen wurden. +++

15/16.05.2024

- Die mit Bachmuschel-Glochidien infizierten einjährigen Nasen werden in der Murn ausgesetzt

Eine breite Allianz bestehend aus dem Kreisfischereiverein e.V. Wasserburg, dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim, dem Landratsamt Rosenheim, der Fachberatung für Fischerei Oberbayern und dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) hat am 03.05.2024 25.000 einjährige Nasen in der Murn bei Breitenbach und Weichselbaum besetzt.

Die Tiere stammen aus der Fischzuchtanlage des LfU in Wielenbach und wurden vor dem Besatz mit Bachmuschel-Glochidien infiziert die eigens dafür durch das Kartierungsbüro Beck gewonnen wurden. +++

Nasen gehören in der Murn zu den wichtigen Wirtsfischen für die seltene Bachmuschel. Der Bachmuschelnachwuchs wird als Larve von Jungfischen mit dem Wasser aufgenommen und heftet sich in den Kiemen fest. Dort ernährt sie sich parasitisch und wächst zur Jungmuschel heran, die nach mehreren Wochen abfällt und ihr weiteres Leben im Gewässerbett verbringt.

Dieser Vorgang wird in der Murn seit mehreren Jahren „künstlich“ unterstützt. Die Erfolge können sich sehen lassen. Vor allem Bereiche, in welchen infizierte Fische besetzt wurden, weisen sehr hohe Dichten an Jungmuscheln der vom Aussterben bedrohten Bachmuschel auf. Erste Ergebnisse aus Fischbestandserhebungen deuten zudem auf einen deutlich gestiegenen Nasenbestand in der Murn hin.

Mit dem Rückbau der Wehranlage in der Murn bei Weichselbaum im Jahr 2019 durch das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim ist der kleine Fluss nun über 21 Kilometer freifließend und für Fische und andere Wasserlebewesen durchwanderbar. Zusätzlich wurde ein Altarm geschaffen, in dem Jungfische Nahrung und Schutz bei Hochwasser finden können. Fischarten wie die Nase haben jetzt wieder einen größeren Lebensraum zur Verfügung, können dichtere Bestände aufbauen und stehen so zukünftig für eine erfolgreiche, natürliche Vermehrung der heranwachsenden Bachmuscheln zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Bachmuschel und zum Bachmuschelschutz finden Sie unter:

In der Aufnahme

Quelle

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Bürgermeister-Ulrich-Straße 160

86179 Augsburg

Stand

Freitag, 10. Mai 2024

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Dieser Vorgang wird in der Murn seit mehreren Jahren „künstlich“ unterstützt. Die Erfolge können sich sehen lassen. Vor allem Bereiche, in welchen infizierte Fische besetzt wurden, weisen sehr hohe Dichten an Jungmuscheln der vom Aussterben bedrohten Bachmuschel auf. Erste Ergebnisse aus Fischbestandserhebungen deuten zudem auf einen deutlich gestiegenen Nasenbestand in der Murn hin.

Mit dem Rückbau der Wehranlage in der Murn bei Weichselbaum im Jahr 2019 durch das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim ist der kleine Fluss nun über 21 Kilometer freifließend und für Fische und andere Wasserlebewesen durchwanderbar. Zusätzlich wurde ein Altarm geschaffen, in dem Jungfische Nahrung und Schutz bei Hochwasser finden können. Fischarten wie die Nase haben jetzt wieder einen größeren Lebensraum zur Verfügung, können dichtere Bestände aufbauen und stehen so zukünftig für eine erfolgreiche, natürliche Vermehrung der heranwachsenden Bachmuscheln zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Bachmuschel und zum Bachmuschelschutz finden Sie unter:

- https://www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_nat_00200.htm

- https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Unio+crassus+agg.

In der Aufnahme

- Die mit Bachmuschel-Glochidien infizierten einjährigen Nasen werden in der Murn ausgesetzt (Quelle: Dominik Bernolle, LfU)

Quelle

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Bürgermeister-Ulrich-Straße 160

86179 Augsburg

Stand

Freitag, 10. Mai 2024

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

Gelbband-Waffenfliege (Stratiomys potamida)

Die Gelbband-Waffenfliege (Stratiomys potamida) ...

15/16.05.2024

.... ist eine Art von Fliege aus der Familie der Stratiomyidae, die weltweit verbreitet ist. Sie ist häufig in feuchten Lebensräumen wie Sümpfen, Teichen und langsam fließenden Gewässern anzutreffen.

Diese Fliegenart zeichnet sich durch ihr auffälliges Aussehen aus, insbesondere durch die gelben Bänder auf ihrem schwarzen Körper, was ihr den Namen "Gelbband-Waffenfliege" einbrachte. Sie sind mittelgroße Fliegen, die eine Körperlänge von etwa 8 bis 12 Millimetern erreichen können.

15/16.05.2024

.... ist eine Art von Fliege aus der Familie der Stratiomyidae, die weltweit verbreitet ist. Sie ist häufig in feuchten Lebensräumen wie Sümpfen, Teichen und langsam fließenden Gewässern anzutreffen.

Diese Fliegenart zeichnet sich durch ihr auffälliges Aussehen aus, insbesondere durch die gelben Bänder auf ihrem schwarzen Körper, was ihr den Namen "Gelbband-Waffenfliege" einbrachte. Sie sind mittelgroße Fliegen, die eine Körperlänge von etwa 8 bis 12 Millimetern erreichen können.

Die Larven der Gelbband-Waffenfliege leben im Wasser und ernähren sich von organischen Materialien wie abgestorbenen Pflanzen und anderen organischen Ablagerungen. Sie spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem, da sie dazu beitragen, abgestorbene Materie abzubauen und somit die Wasserqualität zu verbessern.

Erwachsene Gelbband-Waffenfliegen ernähren sich hauptsächlich von Nektar und Pollen und spielen eine Rolle bei der Bestäubung von Pflanzen. Sie sind auch dafür bekannt, in der Nähe von Gewässern zu leben, wo sie sich paaren und ihre Eier ablegen.

Insgesamt sind Gelbband-Waffenfliegen ein faszinierendes Beispiel für die Vielfalt und Bedeutung von Insekten in aquatischen Ökosystemen.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

Erwachsene Gelbband-Waffenfliegen ernähren sich hauptsächlich von Nektar und Pollen und spielen eine Rolle bei der Bestäubung von Pflanzen. Sie sind auch dafür bekannt, in der Nähe von Gewässern zu leben, wo sie sich paaren und ihre Eier ablegen.

Insgesamt sind Gelbband-Waffenfliegen ein faszinierendes Beispiel für die Vielfalt und Bedeutung von Insekten in aquatischen Ökosystemen.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

- Gelbband-Waffenfliege

Artenschutz in Franken®

Stell dir vor ... die Blindschleiche 4Kids ...

Die Blindschleiche ... 4Kids ...

15/16.05.2024

Die Blindschleiche ist ein lustiges Tier, das wie eine Mischung aus Schlange und Eidechse aussieht. Aber wusstest du, dass sie weder eine Schlange noch eine Eidechse ist? Sie ist eine ganz eigene Art von Tier. Sie hat keinen Panzer wie eine Schildkröte und auch keine Schuppen wie eine Schlange. Stattdessen hat sie eine glatte, weiche Haut.

15/16.05.2024

- Stell dir vor, du bist im Wald spazieren gegangen und plötzlich siehst du etwas Glattes und Schlangenähnliches über den Weg huschen. Es ist keine Schlange, obwohl es so aussehen könnte! Es ist eine Blindschleiche.

Die Blindschleiche ist ein lustiges Tier, das wie eine Mischung aus Schlange und Eidechse aussieht. Aber wusstest du, dass sie weder eine Schlange noch eine Eidechse ist? Sie ist eine ganz eigene Art von Tier. Sie hat keinen Panzer wie eine Schildkröte und auch keine Schuppen wie eine Schlange. Stattdessen hat sie eine glatte, weiche Haut.

Was die Blindschleiche wirklich besonders macht, ist, dass sie keine Beine hat! Ja, du hast richtig gehört, sie gleitet einfach über den Boden. Und ihre Augen sind auch etwas Besonderes. Sie sind so klein, dass man sie kaum sehen kann, weil sie von einer dünnen Haut bedeckt sind. Aber mach dir keine Sorgen, sie kann trotzdem sehen.

Blindschleichen sind super nett, sie essen gerne Käfer, Würmer und andere kleine Insekten. Und rat mal, wer sich gerne von Blindschleichen ernährt? Es sind Eulen, Krähen und sogar manchmal Katzen! Deshalb verstecken sich Blindschleichen gerne unter Blättern oder in kleinen Höhlen, um sich vor diesen Jägern zu schützen.

Aber leider haben Blindschleichen manchmal auch Probleme. Wenn Menschen durch den Wald laufen und nicht aufpassen, könnten sie versehentlich auf eine Blindschleiche treten. Das tut nicht nur der Blindschleiche weh, sondern ist auch traurig für den Wald, weil Blindschleichen dazu beitragen, den Wald sauber zu halten, indem sie Insekten essen.

Also, wenn du das nächste Mal durch den Wald läufst, halte deine Augen offen für diese kleinen, glatten Kreaturen. Sie sind vielleicht schwer zu entdecken, aber wenn du sie siehst, sei vorsichtig und lass sie in Ruhe ihren Weg gehen!

In der Aufnahme von Johannes Rother

Blindschleichen sind super nett, sie essen gerne Käfer, Würmer und andere kleine Insekten. Und rat mal, wer sich gerne von Blindschleichen ernährt? Es sind Eulen, Krähen und sogar manchmal Katzen! Deshalb verstecken sich Blindschleichen gerne unter Blättern oder in kleinen Höhlen, um sich vor diesen Jägern zu schützen.

Aber leider haben Blindschleichen manchmal auch Probleme. Wenn Menschen durch den Wald laufen und nicht aufpassen, könnten sie versehentlich auf eine Blindschleiche treten. Das tut nicht nur der Blindschleiche weh, sondern ist auch traurig für den Wald, weil Blindschleichen dazu beitragen, den Wald sauber zu halten, indem sie Insekten essen.

Also, wenn du das nächste Mal durch den Wald läufst, halte deine Augen offen für diese kleinen, glatten Kreaturen. Sie sind vielleicht schwer zu entdecken, aber wenn du sie siehst, sei vorsichtig und lass sie in Ruhe ihren Weg gehen!

In der Aufnahme von Johannes Rother

- Blindschleiche im Portrait

Artenschutz in Franken®

Krisenfall deutscher Wald

Krisenfall deutscher Wald

14/15.05.2024

Berlin, 13.05.2024: Bundesminister Cem Özdemir hat heute die Waldzustandserhebung 2023 vorgestellt. Susanne Winter, Programmleiterin Wald beim WWF Deutschland, kommentiert:

„Deutschlands Wälder sind krank und brauchen dringend Hilfe. Wetterextreme wie lange Dürre- und Hitzeperioden sind zum Dauerproblem geworden und setzen den Bäumen immer stärker zu. Wir brauchen umgehend einen Paradigmenwechsel hin zu naturnahen Wäldern, die mit der Erderhitzung besser umgehen können. Das Problem ist altbekannt und wurde viel zu lange ignoriert.

14/15.05.2024

- WWF kommentiert die Waldzustandserhebung des BMEL

Berlin, 13.05.2024: Bundesminister Cem Özdemir hat heute die Waldzustandserhebung 2023 vorgestellt. Susanne Winter, Programmleiterin Wald beim WWF Deutschland, kommentiert:

„Deutschlands Wälder sind krank und brauchen dringend Hilfe. Wetterextreme wie lange Dürre- und Hitzeperioden sind zum Dauerproblem geworden und setzen den Bäumen immer stärker zu. Wir brauchen umgehend einen Paradigmenwechsel hin zu naturnahen Wäldern, die mit der Erderhitzung besser umgehen können. Das Problem ist altbekannt und wurde viel zu lange ignoriert.

Mit der Novelle des Bundeswaldgesetzes, die derzeit im Bundestag vorbereitet wird, bietet sich dazu eine große Chance. Das neue Waldgesetz muss die Wälder fitter gegen die Folgen der zunehmenden Wetterextreme machen. Nur so können wir all die wichtigen Funktionen der Wälder erhalten, wie etwa die Versorgung mit sauberem Wasser, der Schutz vor Erosionen, als Kohlenstoffspeicher, Lebensraum unzähliger Arten, Naherholungsgebiet sowie als Holzlieferant.

Zentraler Grund für die Misere ist, dass der Wald jahrzehntelang vor allem als schneller Holzlieferant und nicht als Waldökosystem gesehen wurde. Das rächt sich nun. Im Zentrum des neuen Gesetzes muss der Erhalt des Waldes stehen, damit er auch langfristig all die für uns lebensnotwendigen Funktionen übernehmen kann. Hierfür brauchen wir bundeseinheitliche gesetzliche Vorgaben für eine naturnahe Waldbewirtschaftung.

Waldbesitzende sollten Einkommen zudem nicht nur durch forstliche Nutzung beziehen, sondern auch durch Honorierung von Schutz und Erhalt des Waldes. Dabei dürfen öffentlicher Gelder nur fließen, wenn der ökologische Zustand des Waldes deutlich verbessert oder auf hohem Niveau erhalten wird. Mit einem neuen und zeitgemäßen Bundeswaldgesetz sind enorme Chancen für Natur und Wirtschaft gleichermaßen verbunden. Wollen wir dem Wald nicht weiter beim Sterben zusehen, müssen wir diese einmalige Chance unbedingt nutzen.“

Quelle

WWF

Stand:

13.05.2024

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

In der Aufnahme

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Zentraler Grund für die Misere ist, dass der Wald jahrzehntelang vor allem als schneller Holzlieferant und nicht als Waldökosystem gesehen wurde. Das rächt sich nun. Im Zentrum des neuen Gesetzes muss der Erhalt des Waldes stehen, damit er auch langfristig all die für uns lebensnotwendigen Funktionen übernehmen kann. Hierfür brauchen wir bundeseinheitliche gesetzliche Vorgaben für eine naturnahe Waldbewirtschaftung.

Waldbesitzende sollten Einkommen zudem nicht nur durch forstliche Nutzung beziehen, sondern auch durch Honorierung von Schutz und Erhalt des Waldes. Dabei dürfen öffentlicher Gelder nur fließen, wenn der ökologische Zustand des Waldes deutlich verbessert oder auf hohem Niveau erhalten wird. Mit einem neuen und zeitgemäßen Bundeswaldgesetz sind enorme Chancen für Natur und Wirtschaft gleichermaßen verbunden. Wollen wir dem Wald nicht weiter beim Sterben zusehen, müssen wir diese einmalige Chance unbedingt nutzen.“

Quelle

WWF

Stand:

13.05.2024

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

In der Aufnahme

- Was soll das sein ... ein Wald? ... das wir nicht lachen, was wir hier sehen ist eine Bewirtschaftungsform die wir vom Artenschutz in Franken strikt ablehnen .. es ist ein Wirtschaftsforst der sich mutmaßlich einen naturnahen "Anstrich" gibt, nicht mehr und nicht weniger ... mehr zu den dürren Bäumchen des Steigerwaldes hier auf unseren Seiten ... mit Wald hat das in unseren Augen schon lange nichts mehr zu tun!

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

Der deutsche Wald an der Belastungsgrenze

Der deutsche Wald an der Belastungsgrenze

14/15.05.2024

Berlin – Laut Waldzustandsbericht 2023 geht es den Wäldern in Deutschland auch weiterhin schlecht. Ein überwiegender Teil der Bäume ist krank. Neben der Klimakrise ist die intensive Forstwirtschaft ein Haupttreiber des Waldsterbens. Der NABU fordert daher ein ambitioniertes Bundeswaldgesetz.

14/15.05.2024

- Krüger: Keine Verbesserung trotz Ende der Dürre / Zeit für ein besseres Bundeswaldgesetz zum Schutz & Erhalt unserer Wälder

Berlin – Laut Waldzustandsbericht 2023 geht es den Wäldern in Deutschland auch weiterhin schlecht. Ein überwiegender Teil der Bäume ist krank. Neben der Klimakrise ist die intensive Forstwirtschaft ein Haupttreiber des Waldsterbens. Der NABU fordert daher ein ambitioniertes Bundeswaldgesetz.

NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger: „Dürren, Borkenkäfer, Waldbrände – es wird zur traurigen Tradition, dass der Waldzustandsbericht jedes Jahr aufs Neue aufzeigt, was längst schon klar ist: Der deutsche Wald steht an der Belastungsgrenze. Während wir dabei zuschauen müssen, wie unsere Wälder weiter sterben, tun einige Lobbyverbände so, als könne alles so bleiben, wie es ist. Doch auch sie können nicht länger die Augen davor verschließen, dass der Wald naturverträglich bewirtschaftet werden muss, damit es ihn morgen noch gibt. Ein Schlüssel ist die Reform des aktuellen Bundeswaldgesetzes. Es muss zu einem Gesetz werden, das unsere Wälder schützt und widerstandsfähig macht.”

Konkret fordert der NABU zeitgemäße gesetzliche Vorgaben für ein Kahlschlagverbot, ein Entwässerungsverbot, mehr Schutz für den Waldboden sowie einen zügigen Waldumbau weg von naturfernen Nadelforsten hin zu stabileren und widerstandsfähigeren Laubmischwäldern. Für den Schutz der Artenvielfalt, den natürlichen Klimaschutz und den Wasserrückhalt muss das neue Waldgesetz verbindliche ökologische Mindeststandards unter anderem für Biotopbäume und Totholz vorgeben.

Hintergrund

Gesunde Wälder sorgen für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt, saubere Luft, Erosionsschutz sowie Biodiversität- und Klimaschutz und sind als Wirtschafts- und Erholungsraum unverzichtbar. Das aktuelle Bundeswaldgesetz adressiert jedoch weder die Biodiversitäts- noch die Klimakrise und schafft bisher keinen verlässlichen Rahmen, um diesen großen Herausforderungen wirksam zu begegnen. Aktuell versuchen einige Lobbyverbände aus Industrie und Forstwirtschaft die dringend nötige Novelle des Bundeswaldgesetzes zu verzögern. Dieses Vorgehen ist laut NABU unverantwortlich und eine Missachtung der Not unserer Wälder. Die Gesetzesnovelle eröffnet die große Chance, das Fundament für einen neuen Gesellschaftsvertrag zu legen, der dem Erhalt des Waldes als unsere natürliche Lebensgrundlage dient und langfristig auch neue Einkommensquellen sowie einen attraktiven Erholungsraum sichert.

Quelle

NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V.

Charitéstraße 3

10117 Berlin

Stand

13.05.2024

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

In der Aufnahme von

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Konkret fordert der NABU zeitgemäße gesetzliche Vorgaben für ein Kahlschlagverbot, ein Entwässerungsverbot, mehr Schutz für den Waldboden sowie einen zügigen Waldumbau weg von naturfernen Nadelforsten hin zu stabileren und widerstandsfähigeren Laubmischwäldern. Für den Schutz der Artenvielfalt, den natürlichen Klimaschutz und den Wasserrückhalt muss das neue Waldgesetz verbindliche ökologische Mindeststandards unter anderem für Biotopbäume und Totholz vorgeben.

Hintergrund

Gesunde Wälder sorgen für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt, saubere Luft, Erosionsschutz sowie Biodiversität- und Klimaschutz und sind als Wirtschafts- und Erholungsraum unverzichtbar. Das aktuelle Bundeswaldgesetz adressiert jedoch weder die Biodiversitäts- noch die Klimakrise und schafft bisher keinen verlässlichen Rahmen, um diesen großen Herausforderungen wirksam zu begegnen. Aktuell versuchen einige Lobbyverbände aus Industrie und Forstwirtschaft die dringend nötige Novelle des Bundeswaldgesetzes zu verzögern. Dieses Vorgehen ist laut NABU unverantwortlich und eine Missachtung der Not unserer Wälder. Die Gesetzesnovelle eröffnet die große Chance, das Fundament für einen neuen Gesellschaftsvertrag zu legen, der dem Erhalt des Waldes als unsere natürliche Lebensgrundlage dient und langfristig auch neue Einkommensquellen sowie einen attraktiven Erholungsraum sichert.

Quelle

NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V.

Charitéstraße 3

10117 Berlin

Stand

13.05.2024

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

In der Aufnahme von

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

Der Tod lauert auf den Forstwegen ...

Der Tod lauert auf den Forstwegen ...

14/15.05.2024

... stell dir einen verzauberten Wald vor, wo das Unterholz dicht und das Moos sanft unter deinen Schritten nachgibt. Hier, zwischen den schattigen Bäumen und dem leisen Rascheln der Blätter, lebt eine bescheidene Kreatur, die oft übersehen wird: die Blindschleiche.

Die Blindschleiche, ein faszinierendes Geschöpf, das trotz ihres Namens nicht blind ist, sondern ihre Augen unter einer schützenden Haut verbirgt. Diese schlanken, glatten Reptilien sind eine wichtige Komponente des Ökosystems, da sie sich von Insekten und anderen kleinen Wirbellosen ernähren und selbst Beute für Vögel, Nagetiere und andere Beutegreifer sind.

14/15.05.2024

... stell dir einen verzauberten Wald vor, wo das Unterholz dicht und das Moos sanft unter deinen Schritten nachgibt. Hier, zwischen den schattigen Bäumen und dem leisen Rascheln der Blätter, lebt eine bescheidene Kreatur, die oft übersehen wird: die Blindschleiche.

Die Blindschleiche, ein faszinierendes Geschöpf, das trotz ihres Namens nicht blind ist, sondern ihre Augen unter einer schützenden Haut verbirgt. Diese schlanken, glatten Reptilien sind eine wichtige Komponente des Ökosystems, da sie sich von Insekten und anderen kleinen Wirbellosen ernähren und selbst Beute für Vögel, Nagetiere und andere Beutegreifer sind.

Doch die Idylle des Waldes ist bedroht, wenn der Mensch mit seinen schweren Stiefeln die Pfade betritt. Waldwege, die einst von Pilzsammlern, Wanderern und Naturliebhabern genutzt wurden, sind nun ein zunehmender Gefahrenherd für die Blindschleiche. Diese sanften Geschöpfe, die es bevorzugen, im Verborgenen zu bleiben und sich vor Beutegreifern zu verstecken, werden oft unbeabsichtigt unter den Füßen der Wanderer zermalmt.

Die Gefahr für die Blindschleichen auf Forstwegen ist vielschichtig. Die Zerstörung ihres Lebensraums durch den Bau von Wegen und Wanderpfaden verkleinert ihren Lebensraum und zwingt sie, sich in gefährlichere Gebiete zu wagen. Doch selbst in den verbleibenden Rückzugsgebieten sind sie nicht sicher. Ihre Tarnung und ihre Neigung, sich regungslos zu verhalten, machen sie zu perfekten Opfern für ahnungslose Fußgänger, die ihre Anwesenheit nicht bemerken, bis es zu spät ist.

Jedes zertretene Exemplar ist nicht nur der Verlust eines individuellen Tieres, sondern auch ein Schlag gegen die fragile Balance des Waldes. Denn die Blindschleiche, obwohl sie oft im Verborgenen lebt, spielt eine entscheidende Rolle im Ökosystem, indem sie den Kreislauf der Nahrungskette aufrechterhält und das Gleichgewicht zwischen Beutetieren und Raubtieren beeinflusst.

Die Zukunft der Blindschleiche auf Forstwegen hängt von unserem Verständnis und unserer Achtsamkeit ab. Indem wir uns bewusst sind über die Gefahren, die wir für diese unscheinbaren Kreaturen darstellen, können wir Maßnahmen ergreifen, um ihre Lebensräume zu schützen und sicherzustellen, dass sie weiterhin ein integraler Bestandteil unserer wunderschönen Wälder bleiben.