Die Goldglänzende Furchenbiene

Die Goldglänzende Furchenbiene: Eine faszinierende Bewohnerin der Natur

22/23.09.2024

Diese kleinen, aber auffälligen Bienen sind bekannt für ihre brillante goldene Färbung und ihre bedeutende Rolle bei der Bestäubung von Pflanzen. In diesem Aufsatz werden wir die Eigenschaften, das Verhalten und die Bedeutung der Goldglänzenden Furchenbiene näher betrachten.

22/23.09.2024

- Die Goldglänzende Furchenbiene (Halictus subauratus) ist eine bemerkenswerte Spezies, die in der Welt der Insekten eine wichtige Rolle spielt.

Diese kleinen, aber auffälligen Bienen sind bekannt für ihre brillante goldene Färbung und ihre bedeutende Rolle bei der Bestäubung von Pflanzen. In diesem Aufsatz werden wir die Eigenschaften, das Verhalten und die Bedeutung der Goldglänzenden Furchenbiene näher betrachten.

Zunächst einmal zeichnet sich die Goldglänzende Furchenbiene durch ihr markantes Aussehen aus. Erwachsene Exemplare haben einen schlanken Körper und sind in der Regel etwa 6 bis 8 Millimeter lang. Die charakteristische goldene Färbung ihres Körpers verleiht ihnen einen auffälligen und ansprechenden Anblick. Diese Färbung ist jedoch nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern dient auch als Warnsignal für potenzielle Feinde, da viele goldfarbene Insekten giftig oder ungenießbar sind.

Ein weiteres interessantes Merkmal der Goldglänzenden Furchenbiene ist ihr Lebensraum und ihr Verhalten. Diese Bienen sind häufig in offenen Landschaften, Gärten, Wiesen und anderen blühenden Lebensräumen anzutreffen. Sie sind solitäre Bienen, was bedeutet, dass sie nicht in großen sozialen Kolonien leben wie beispielsweise Honigbienen. Stattdessen bauen sie ihre Nester alleine oder in kleinen Gruppen in den Boden oder in andere natürliche Hohlräume.

Die Goldglänzende Furchenbiene spielt eine entscheidende Rolle im Ökosystem als Bestäuberin zahlreicher Pflanzenarten. Während sie Nahrung sammeln, indem sie Nektar und Pollen von Blüten aufnehmen, tragen sie unabsichtlich Pollen von einer Blume zur nächsten und ermöglichen so die Befruchtung und Fortpflanzung vieler Pflanzenarten. Auf diese Weise tragen sie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und zur Fruchtbarkeit von Ökosystemen bei.

Trotz ihrer ökologischen Bedeutung sind die Bestände der Goldglänzenden Furchenbiene wie viele andere Bienenarten bedroht. Verlust und Degradierung von Lebensräumen, der Einsatz von Pestiziden und der Klimawandel sind nur einige der Faktoren, die ihre Populationen gefährden. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, Maßnahmen zum Schutz dieser faszinierenden Insekten zu ergreifen, um ihre wichtige Rolle in der Natur zu erhalten.

Insgesamt ist die Goldglänzende Furchenbiene eine bemerkenswerte Spezies, die nicht nur durch ihr auffälliges Aussehen, sondern auch durch ihre ökologische Bedeutung fasziniert. Durch ihr Verhalten als Bestäuberin und ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume ist sie ein wichtiger Bestandteil des natürlichen Gleichgewichts und verdient unseren Respekt und Schutz.

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Ein weiteres interessantes Merkmal der Goldglänzenden Furchenbiene ist ihr Lebensraum und ihr Verhalten. Diese Bienen sind häufig in offenen Landschaften, Gärten, Wiesen und anderen blühenden Lebensräumen anzutreffen. Sie sind solitäre Bienen, was bedeutet, dass sie nicht in großen sozialen Kolonien leben wie beispielsweise Honigbienen. Stattdessen bauen sie ihre Nester alleine oder in kleinen Gruppen in den Boden oder in andere natürliche Hohlräume.

Die Goldglänzende Furchenbiene spielt eine entscheidende Rolle im Ökosystem als Bestäuberin zahlreicher Pflanzenarten. Während sie Nahrung sammeln, indem sie Nektar und Pollen von Blüten aufnehmen, tragen sie unabsichtlich Pollen von einer Blume zur nächsten und ermöglichen so die Befruchtung und Fortpflanzung vieler Pflanzenarten. Auf diese Weise tragen sie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und zur Fruchtbarkeit von Ökosystemen bei.

Trotz ihrer ökologischen Bedeutung sind die Bestände der Goldglänzenden Furchenbiene wie viele andere Bienenarten bedroht. Verlust und Degradierung von Lebensräumen, der Einsatz von Pestiziden und der Klimawandel sind nur einige der Faktoren, die ihre Populationen gefährden. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, Maßnahmen zum Schutz dieser faszinierenden Insekten zu ergreifen, um ihre wichtige Rolle in der Natur zu erhalten.

Insgesamt ist die Goldglänzende Furchenbiene eine bemerkenswerte Spezies, die nicht nur durch ihr auffälliges Aussehen, sondern auch durch ihre ökologische Bedeutung fasziniert. Durch ihr Verhalten als Bestäuberin und ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume ist sie ein wichtiger Bestandteil des natürlichen Gleichgewichts und verdient unseren Respekt und Schutz.

Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Männchen auf "Fetthenne"

Artenschutz in Franken®

Die Kappenammer (Emberiza melanocephala)

Die Kappenammer (Emberiza melanocephala) ist eine Singvogelart, die zur Familie der Ammern (Emberizidae) gehört.

22/23.09.2024

22/23.09.2024

- Als Kappenammer selbst kann ich dir aus meiner Perspektive einiges über meine Art erzählen:

Ich bin bekannt für mein auffälliges Erscheinungsbild mit einem schwarzen Kopf und einer gelben Kehle, die von einer schwarzen Umrandung begrenzt wird. Mein Rücken ist grau und ich habe weiße Flügelabzeichen. Diese Farben helfen mir, mich gut in meiner natürlichen Umgebung zu tarnen, während ich in offenen Gebieten nach Nahrung suche.

Ich bevorzuge Lebensräume wie offene Busch- und Waldlandschaften sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen mit reichlichem Bewuchs. Dort ernähre ich mich hauptsächlich von Samen, aber auch Insekten stehen auf meinem Speiseplan, besonders während der Brutzeit, wenn meine Jungen proteinreiche Nahrung benötigen.

Im Frühling und Sommer baue ich mein Nest in Bodennähe oder in niedrigem Gebüsch, oft gut versteckt zwischen Gräsern oder Zweigen. Mein Nest ist eine kunstvolle Konstruktion aus Gras, Zweigen und manchmal auch feinen Wurzeln, die ich geschickt zu einem stabilen Bau zusammenfüge.

Während der Brutzeit bin ich ein aufmerksamer Elternteil, der das Nest verteidigt und Nahrung für meine Jungen sammelt. Ich kommuniziere mit meinen Artgenossen über melodische Rufe und Singgesang, besonders während der Paarungszeit, um meine Verfügbarkeit und Revieransprüche zu signalisieren.

Die Kappenammer ist eine Zugvogelart, die im Winter in wärmere Regionen zieht, oft in den Mittelmeerraum oder nach Nordafrika. Dort finde ich geeignete Lebensbedingungen, um zu überwintern und genug Energie für die Rückkehr in meine Brutgebiete im Frühjahr zu sammeln.

Insgesamt bin ich als Kappenammer anpassungsfähig an verschiedene Lebensräume, solange sie ausreichend Nahrung und Deckung bieten. Meine Art ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil des ökologischen Gleichgewichts in meinen Lebensräumen, sondern auch ein wertvoller Indikator für die Gesundheit und Vielfalt der Lebensräume, die ich bewohne.

Aufnahme von Helga Zinnecker

Ich bevorzuge Lebensräume wie offene Busch- und Waldlandschaften sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen mit reichlichem Bewuchs. Dort ernähre ich mich hauptsächlich von Samen, aber auch Insekten stehen auf meinem Speiseplan, besonders während der Brutzeit, wenn meine Jungen proteinreiche Nahrung benötigen.

Im Frühling und Sommer baue ich mein Nest in Bodennähe oder in niedrigem Gebüsch, oft gut versteckt zwischen Gräsern oder Zweigen. Mein Nest ist eine kunstvolle Konstruktion aus Gras, Zweigen und manchmal auch feinen Wurzeln, die ich geschickt zu einem stabilen Bau zusammenfüge.

Während der Brutzeit bin ich ein aufmerksamer Elternteil, der das Nest verteidigt und Nahrung für meine Jungen sammelt. Ich kommuniziere mit meinen Artgenossen über melodische Rufe und Singgesang, besonders während der Paarungszeit, um meine Verfügbarkeit und Revieransprüche zu signalisieren.

Die Kappenammer ist eine Zugvogelart, die im Winter in wärmere Regionen zieht, oft in den Mittelmeerraum oder nach Nordafrika. Dort finde ich geeignete Lebensbedingungen, um zu überwintern und genug Energie für die Rückkehr in meine Brutgebiete im Frühjahr zu sammeln.

Insgesamt bin ich als Kappenammer anpassungsfähig an verschiedene Lebensräume, solange sie ausreichend Nahrung und Deckung bieten. Meine Art ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil des ökologischen Gleichgewichts in meinen Lebensräumen, sondern auch ein wertvoller Indikator für die Gesundheit und Vielfalt der Lebensräume, die ich bewohne.

- Weitere Aufnahmen der Kappenammer haben wir in der Rubrik: Tiere/Vögel/Kappenammer für Sie eingestellt.

Aufnahme von Helga Zinnecker

- Kappenammer (Emberiza melanocephala) - Männchen

Artenschutz in Franken®

Die Dungwaffenfliege (Sargus bipunctatus)

Dungwaffenfliege (Sargus bipunctatus)

22/29.09.2024

Ich bin eine Vertreterin der Waffenfliegen (Stratiomyidae), und mein Name „Dungwaffenfliege“ verrät schon einiges über meinen Lebensraum. Ich mag feuchte, verrottende organische Substanzen, besonders Mist und Komposthaufen. Dort legen wir, die Weibchen, unsere Eier ab, und meine Larven helfen dann beim Zersetzen dieser Materialien. Sie sind sogar nützlich für das Ökosystem, da sie den Zersetzungsprozess beschleunigen und Nährstoffe wieder dem Boden zuführen.

22/29.09.2024

- Aus meiner Perspektive als Dungwaffenfliege (Sargus bipunctatus) könnte ich dir folgendes über mich erzählen:

Ich bin eine Vertreterin der Waffenfliegen (Stratiomyidae), und mein Name „Dungwaffenfliege“ verrät schon einiges über meinen Lebensraum. Ich mag feuchte, verrottende organische Substanzen, besonders Mist und Komposthaufen. Dort legen wir, die Weibchen, unsere Eier ab, und meine Larven helfen dann beim Zersetzen dieser Materialien. Sie sind sogar nützlich für das Ökosystem, da sie den Zersetzungsprozess beschleunigen und Nährstoffe wieder dem Boden zuführen.

Mein Körper ist mittelgroß, ich werde etwa 7-11 mm lang. Ich trage einen metallisch glänzenden Panzer, der in der Sonne oft schimmert, meist in einem leuchtenden Grün oder Bronze. Mein auffälligstes Merkmal sind die zwei hellen Punkte auf meinem Thorax, die mir den Namen bipunctatus eingebracht haben – lateinisch für „zwei Punkte“. Diese leuchtenden Punkte unterscheiden mich von anderen Fliegenarten. Meine durchsichtigen Flügel tragen ebenfalls zu meinem eleganten Erscheinungsbild bei.

Wie viele andere Fliegen, habe ich Facettenaugen, die es mir ermöglichen, Bewegungen in meiner Umgebung sehr schnell wahrzunehmen. Das ist besonders nützlich, um Raubtieren zu entkommen oder auch, um schnell auf Nahrungssuche zu gehen. Mein Nahrungsspektrum umfasst verschiedene organische Substanzen, aber auch Nektar, den ich an Blüten finde. Das gibt mir Energie für die Fortpflanzung und das Fliegen.

Eine interessante technische Besonderheit: Ich bin eine sogenannte „holometabole“ Insektenart, das bedeutet, ich durchlaufe eine vollständige Metamorphose. Meine Entwicklung startet als Ei, dann schlüpfen Larven, die sich später verpuppen und schließlich als ausgewachsene Fliegen, so wie ich es bin, aus der Puppe schlüpfen.

Während meiner kurzen Lebenszeit als ausgewachsenes Insekt suche ich nach Partnern zur Fortpflanzung, wobei ich mich stark auf meine visuellen und chemischen Sinne verlasse, um Weibchen (oder Männchen, je nach Perspektive) zu finden. Danach ist es wieder an der nächsten Generation von Larven, unsere wichtige Rolle im Abbau von organischen Abfällen zu übernehmen.

Das bin ich – Sargus bipunctatus, eine schimmernde und nützliche Bewohnerin der Welt des Zerfalls!

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Wie viele andere Fliegen, habe ich Facettenaugen, die es mir ermöglichen, Bewegungen in meiner Umgebung sehr schnell wahrzunehmen. Das ist besonders nützlich, um Raubtieren zu entkommen oder auch, um schnell auf Nahrungssuche zu gehen. Mein Nahrungsspektrum umfasst verschiedene organische Substanzen, aber auch Nektar, den ich an Blüten finde. Das gibt mir Energie für die Fortpflanzung und das Fliegen.

Eine interessante technische Besonderheit: Ich bin eine sogenannte „holometabole“ Insektenart, das bedeutet, ich durchlaufe eine vollständige Metamorphose. Meine Entwicklung startet als Ei, dann schlüpfen Larven, die sich später verpuppen und schließlich als ausgewachsene Fliegen, so wie ich es bin, aus der Puppe schlüpfen.

Während meiner kurzen Lebenszeit als ausgewachsenes Insekt suche ich nach Partnern zur Fortpflanzung, wobei ich mich stark auf meine visuellen und chemischen Sinne verlasse, um Weibchen (oder Männchen, je nach Perspektive) zu finden. Danach ist es wieder an der nächsten Generation von Larven, unsere wichtige Rolle im Abbau von organischen Abfällen zu übernehmen.

Das bin ich – Sargus bipunctatus, eine schimmernde und nützliche Bewohnerin der Welt des Zerfalls!

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Dungwaffenfliege (Sargus bipunctatus) - Weibchen

Artenschutz in Franken®

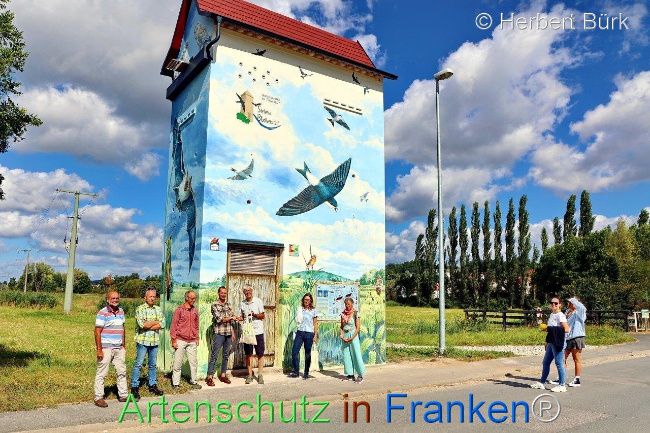

Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch

Stele der Biodiversität® - Burgwindheim / Kötsch

21/22.09.2024

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.

Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.

Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

21/22.09.2024

- Grafik ... Entwicklung weiter fortgeschritten ...

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird.

Kötsch / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen,kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen.

Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

Denn wenn (selbst in noch geeigneten Nahrungsstrukturen) keine geeigneten Reproduktionsräume vorhanden sind, ist die Erhaltung der Artenvielfalt gelichfalls zum Scheitern verurteilt.

Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.

In der Aufnahme

Ein Projekt des Artenschutz in Franken® und Turmstationen Kreis Borken-Coesfeld e.V. das vom Markt Burgwindheim, dem Bayernwerk der Deutschen Postcode Lotterie und der Steuerkanzlei Bauerfeind unterstützt wird, setzt hier an und gestaltet Bauwerke die sich in einem geeigneten Umfeld befinden so um, das sie sich zukünftig als "Kinderstube der Biodiversität" bewähren können.

In der Aufnahme

- Am 16.09.2024 ... wir schreiten grafisch zielstrebig voran ...

Artenschutz in Franken®

Referenzflächen im Fokus des Artenschutz in Franken®

Referenzflächen im Fokus des Artenschutz in Franken®

20/21.09.2024

Wir haben einfach genug von den standardisierten Wäldern die in unseren Augen schon lange keine Wälder im eigentlichen Sinn mehr sind und zu mehr oder minder einförmigen Forsten mutieren.

20/21.09.2024

- Das Gerede vom Klimawald der Zukunft und dem Verbissdruck der durch Rehwild hervorgerufen wird und den Wald nicht mehr „hochkommen lässt“ können wir einfach nicht mehr hören.

Wir haben einfach genug von den standardisierten Wäldern die in unseren Augen schon lange keine Wälder im eigentlichen Sinn mehr sind und zu mehr oder minder einförmigen Forsten mutieren.

So haben wir 10 Flächen auserkoren und nachhaltig in den Fokus eines internen Monitorings des Artenschutz in Franken® gestellt. Diese Flächen waren in den vergangenen Jahren durch starken Borkenkäferbefall ausgefallen und wurden nahezu Baumfrei gestellt.

Nun dürfen sie sich entwickeln wie sie möchten und wir sind hautnah dabei. Alljährlich werden wir in den kommenden Jahren immer wieder zum gleichen Zeitpunkt einige Aufnahme erstellen und damit deren Entwicklung darstellen.

In der Aufnahme

Nun dürfen sie sich entwickeln wie sie möchten und wir sind hautnah dabei. Alljährlich werden wir in den kommenden Jahren immer wieder zum gleichen Zeitpunkt einige Aufnahme erstellen und damit deren Entwicklung darstellen.

In der Aufnahme

- Wie konnten sich die Flächen nach einem Jahr entwickeln ... wir zeigen es Ihnen.

Artenschutz in Franken®

Gymnomerus laevipes

Gymnomerus laevipes ist eine solitäre Faltenwespe ohne deutschen Namen ...

20/21.09.2024

Gymnomerus laevipes legt ihre Nester hauptsächlich in den Stängeln von Brombeeren an ... dazu wird das Mark ausgenagt und die Zelle mit Lehm ausgekleidet ... das Nest wird durch das Mark des Stängels verschlossen ...d ie Brut wird mit Larven von Rüsselkäfern versorgt.

20/21.09.2024

Gymnomerus laevipes legt ihre Nester hauptsächlich in den Stängeln von Brombeeren an ... dazu wird das Mark ausgenagt und die Zelle mit Lehm ausgekleidet ... das Nest wird durch das Mark des Stängels verschlossen ...d ie Brut wird mit Larven von Rüsselkäfern versorgt.

Nutzt also den Menschen, aber auch diese Wespen haben Gegenspieler. Eine andere Wespenart parasitiert in den von ihnen gebauten Wohnungen der Larven, legt da die eigenen Eier rein.

Aufnahme und Autor Bernhard Schmalisch

Aufnahme und Autor Bernhard Schmalisch

Artenschutz in Franken®

Stomorhina lunata

Stomorhina lunata

19/20.09.2024

Sie scheint sich den Gegebenheiten hier angepasst zu haben. Stomorhina lunata ist laut Literatur in D. seit Ende der 90 er Jahre immer wieder mal anzutreffen.

♂ etwa 4-7mm

♀ etwa 5-9mm

19/20.09.2024

- Zunehmend sehe ich diese Fliege häufiger, so Bernhard Schmalisch der auch diese Aufnahme erstellt hat.

Sie scheint sich den Gegebenheiten hier angepasst zu haben. Stomorhina lunata ist laut Literatur in D. seit Ende der 90 er Jahre immer wieder mal anzutreffen.

♂ etwa 4-7mm

♀ etwa 5-9mm

In der Aufnahme das kleinere Männchen.Sie sind somit etwa gleich groß, eher kleiner als unsere Hausfliegen.Diese Fliegen legen ihre Eier in die Nähe oder auf Eigelege von Kurzfühlerschrecken, in den Ursprungsgebieten sind das verschiedene Wanderheuschrecken.

Die Maden fressen diese Eier und sind praktisch Antagonisten der Heuschrecken, die im Mittelmeerraum die Ernten bedrohen.Gelten dort wohl als Nutzinsekten.Durch ein vermehrtes Auftreten der Arten in klimatisch begünstigten Regionen zeichnet sich auch bei uns in Deutschland, in unserer nahen Heimat, die Spur der Klimaveränderung ab.

Aufnahme und Autor Bernhard Schmalisch

Die Maden fressen diese Eier und sind praktisch Antagonisten der Heuschrecken, die im Mittelmeerraum die Ernten bedrohen.Gelten dort wohl als Nutzinsekten.Durch ein vermehrtes Auftreten der Arten in klimatisch begünstigten Regionen zeichnet sich auch bei uns in Deutschland, in unserer nahen Heimat, die Spur der Klimaveränderung ab.

Aufnahme und Autor Bernhard Schmalisch

- Stomorhina lunata - Männchen

Artenschutz in Franken®

Ich bin ein Wildschutzzaun ... "sagt" der nicht gekennzeichnete Wildschutzzaun ...

Ich bin ein Wildschutzzaun ... "sagt" der nicht gekennzeichnete Wildschutzzaun ...

19/20.09.2024

Wir möchten hier potenzielle Risiken sowie einige rechtliche Grundlagen in Deutschland erläutern:

19/20.09.2024

- Elektrische Wildzäune, wie sie zum Beispiel zur Abwehr von Wildschweinen eingesetzt werden, haben sowohl Risiken als auch rechtliche Vorgaben, die beim Aufstellen beachtet werden müssen.

Wir möchten hier potenzielle Risiken sowie einige rechtliche Grundlagen in Deutschland erläutern:

Potentielle Risiken von elektrischen Wildzäunen

Gefährdung für Menschen:

Gefährdung für Tiere:

Technische Risiken:

Umweltrisiken:

Einige Rechtliche Grundlagen für Wildschutzzäune in Deutschland:

Die Errichtung von Wildschutzzäunen, insbesondere elektrischen Zäunen, unterliegt rechtlichen Regelungen. Diese betreffen sowohl den Tierschutz als auch die Sicherheit für Menschen und Umwelt.

Tierschutzgesetz (TierSchG):

Verkehrssicherungspflicht:

Baurechtliche Vorschriften:

Naturschutzrecht:

Forst- und Jagdrecht:

DIN-Normen und technische Vorschriften:

Fazit

Elektrische Wildzäune sind ein effektives Mittel zur Abwehr von Wildschweinen, bergen jedoch Risiken für Menschen und Tiere. Eine ordnungsgemäße Installation, regelmäßige Wartung und klare Kennzeichnung sind essenziell, um diese Risiken zu minimieren. Gleichzeitig muss der Betreiber rechtliche Vorgaben beachten, die von Tierschutzbestimmungen über baurechtliche Anforderungen bis hin zum

Naturschutzrecht reichen.

In der Aufnahme

Gefährdung für Menschen:

- Unfälle: Menschen, die unwissentlich in Berührung mit dem elektrischen Zaun kommen, können Stromschläge erleiden. Diese Stromschläge sind in der Regel nicht tödlich, aber sie können bei empfindlichen Personen, Kindern oder älteren Menschen Schmerzen und Schreckreaktionen verursachen, was indirekt zu Verletzungen führen kann (z.B. Stürze).

- Nicht ausreichende Kennzeichnung: Ohne deutliche Warnhinweise kann es zu Unfällen kommen, da nicht jeder erkennen wird, dass der Zaun unter Spannung steht. Daher sind gut sichtbare Warnschilder erforderlich.

Gefährdung für Tiere:

- Nicht-zielgerichtete Tiere: Auch andere Wildtiere oder Haustiere können den elektrischen Zaun berühren und Stromschläge erleiden, was insbesondere für kleinere Tiere (wie Hasen, Füchse oder Vögel) unangenehm oder schädlich sein kann.

- Verletzungsrisiko bei Panikreaktionen: Tiere, die in Panik geraten, könnten durch den Schock fliehen und sich dabei verletzen, beispielsweise an Zäunen, Ästen oder durch Stürze.

Technische Risiken:

- Kurzschlüsse oder Fehlfunktionen: Durch Vegetation, die den Zaun berührt, kann es zu Kurzschlüssen kommen. Dies kann die Funktion des Zaunes beeinträchtigen und möglicherweise Brandgefahr darstellen.

- Fehlende Wartung: Wenn der Zaun nicht regelmäßig überprüft wird, können technische Defekte auftreten, die entweder die Effektivität des Zaunes verringern oder das Risiko von Verletzungen erhöhen.

Umweltrisiken:

- Boden- und Wasserleitungen: Durch unsachgemäße Erdung können elektrische Ströme in den Boden oder in Gewässer gelangen und dort Schäden verursachen oder andere unerwünschte Effekte hervorrufen.

Einige Rechtliche Grundlagen für Wildschutzzäune in Deutschland:

Die Errichtung von Wildschutzzäunen, insbesondere elektrischen Zäunen, unterliegt rechtlichen Regelungen. Diese betreffen sowohl den Tierschutz als auch die Sicherheit für Menschen und Umwelt.

Tierschutzgesetz (TierSchG):

- Laut dem Tierschutzgesetz müssen Maßnahmen zur Tierabwehr so gestaltet sein, dass sie den Tieren keinen unnötigen Schmerz, Leid oder Schäden zufügen. Elektrische Zäune müssen daher so dimensioniert sein, dass der Stromschlag nur abschreckend, aber nicht verletzend wirkt. Die Stärke des elektrischen Impulses ist gesetzlich geregelt.

Verkehrssicherungspflicht:

- Wer einen elektrischen Zaun errichtet, hat eine Verkehrssicherungspflicht. Das bedeutet, dass Dritte nicht zu Schaden kommen dürfen. Der Betreiber des Zauns muss sicherstellen, dass der Zaun deutlich als solcher erkennbar ist und gut sichtbar Warnschilder angebracht sind. Besonders an öffentlich zugänglichen Orten müssen solche Warnhinweise gut sichtbar und in regelmäßigen Abständen angebracht sein.

Baurechtliche Vorschriften:

- In einigen Bundesländern oder Gemeinden können baurechtliche Vorschriften greifen, die die Errichtung eines Wildschutzzaunes regeln. Für Zäune, die eine bestimmte Höhe überschreiten, kann eine Genehmigung erforderlich sein. Je nach Standort können auch die Abstände zu Straßen, Wegen oder Nachbargrundstücken relevant sein.

Naturschutzrecht:

- Wenn der Wildschutzzaun in einem Naturschutzgebiet errichtet wird, sind zusätzliche Genehmigungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erforderlich. Hier muss sichergestellt werden, dass die Natur nicht beeinträchtigt wird, und es könnten besondere Auflagen für den Schutz von bedrohten Arten gelten.

Forst- und Jagdrecht:

- In Gebieten, die jagdlich genutzt werden, müssen Zäune mit den zuständigen Behörden und Jagdpächtern abgestimmt werden, da diese Zäune das Wildverhalten und die Jagdausübung beeinflussen können.

DIN-Normen und technische Vorschriften:

- Elektrische Zäune müssen den einschlägigen Normen entsprechen, wie z.B. der DIN EN 60335-2-76. Diese Norm beschreibt die maximal zulässige Spannung und Stromstärke, die bei einem elektrischen Zaun verwendet werden darf. Zudem gibt es technische Vorschriften zur Erdung und Absicherung.

Fazit

Elektrische Wildzäune sind ein effektives Mittel zur Abwehr von Wildschweinen, bergen jedoch Risiken für Menschen und Tiere. Eine ordnungsgemäße Installation, regelmäßige Wartung und klare Kennzeichnung sind essenziell, um diese Risiken zu minimieren. Gleichzeitig muss der Betreiber rechtliche Vorgaben beachten, die von Tierschutzbestimmungen über baurechtliche Anforderungen bis hin zum

Naturschutzrecht reichen.

In der Aufnahme

- Besonders an öffentlich zugänglichen Orten (und wie hier noch dazu auf öffentlichem Grund!), müssen solche Warnhinweise gut sichtbar und in regelmäßigen Abständen angebracht sein. Auch dann wenn jagdliche Aspekte tangiert werden um landwirtschaftliche Flächen wie hier, die einer Person gehören und die hiervon allein partizipiert. Das Gemeinwohl geht auch hier in jedem Fall vor! Kennzeichnung? - Fehlanzeige! ... Professionalität sieht hier in useren Augen ganz anders aus ...

Artenschutz in Franken®

Der Eichelhäher (Garrulus glandarius)

Eichelhäher (Garrulus glandarius)

18/19.09.2024

Im April beginnt der bunte Vogel sein Moosnest zu errichten.Hier hinein legt er seine karikierten 7 eier ab und bebrütet diese 17 Tage. Nach etwa 20 Tagen verlassen die Junghäher das Nest leben jedoch noch mit den Altvögeln weiter zusammen.

Durch seine Nahrungsaufnahme, sowie der Ablage dergleichen finden Prozesse statt, die es Pflanzen ermöglichen innerhalb kurzer Zeit Standortvorteile aufzuschlüsseln und neue Areale zu erschließen.Durch diese Möglichkeiten gelingt es dem Eichelhäher bislang vielfach "unberührte" Sektionen mit seinem Lebensraum , der auch uns sehr wertvoll erscheint zu "überziehen".

18/19.09.2024

- Mit einer geschätzten Brutvogelpaardichte von rund 200.000 Brutpaaren, ist der Eichelhäher in Bayern noch regelmäßig anzutreffen. Allein der Name sagt schon viel über den bevorzugten Lebensraum aus.

Im April beginnt der bunte Vogel sein Moosnest zu errichten.Hier hinein legt er seine karikierten 7 eier ab und bebrütet diese 17 Tage. Nach etwa 20 Tagen verlassen die Junghäher das Nest leben jedoch noch mit den Altvögeln weiter zusammen.

Durch seine Nahrungsaufnahme, sowie der Ablage dergleichen finden Prozesse statt, die es Pflanzen ermöglichen innerhalb kurzer Zeit Standortvorteile aufzuschlüsseln und neue Areale zu erschließen.Durch diese Möglichkeiten gelingt es dem Eichelhäher bislang vielfach "unberührte" Sektionen mit seinem Lebensraum , der auch uns sehr wertvoll erscheint zu "überziehen".

Der Eichelhäher (Garrulus glandarius) ist ein mittelgroßer Vogel aus der Familie der Rabenvögel und spielt eine bedeutende Rolle in verschiedenen Ökosystemen.

Hier sind einige Aspekte seiner Bedeutung:

Verbreitung von Eicheln: Eichelhäher sind dafür bekannt, Eicheln zu sammeln und zu vergraben, um sie später als Nahrungsquelle zu nutzen. Einige dieser Eicheln werden jedoch vergessen oder nicht gefunden, und dadurch tragen Eichelhäher zur Verbreitung von Eichenbäumen bei. Dieser Vorgang unterstützt die ökologische Vielfalt, indem er neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere schafft.

Beutegreifer Verhalten: Eichelhäher ernähren sich von einer Vielzahl von Nahrungskomponenten, einschließlich Insekten, Beeren und kleinen Wirbeltieren. Durch ihre Gewohnheiten helfen sie, das Gleichgewicht innerhalb der Nahrungsketten zu erhalten, indem sie die Populationen von bestimmten Beutetieren ganz natürlich kontrollieren.

Verhalten als Indikator: Das Verhalten von Eichelhähern kann auch als Indikator für Veränderungen in der Umwelt dienen. Zum Beispiel reagieren sie auf Störungen in ihrem Lebensraum, und ihre Anwesenheit oder Abwesenheit kann auf Umweltveränderungen oder ökologische Probleme hinweisen.

Die Jagd auf Eichelhäher kann jedoch negative Auswirkungen auf das Ökosystem haben, und es gibt mehrere Nachteile:

Störung des Gleichgewichts: Die Entnahme von Eichelhähern aus einem Ökosystem kann das natürliche Gleichgewicht stören. Wenn ihre Population stark abnimmt, kann dies zu einer Überpopulation bestimmter Beutetiere führen, was wiederum andere Arten beeinflussen kann.

Verminderte Samenverbreitung: Da Eichelhäher eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Samen spielen, kann die Jagd auf sie zu einer Verringerung der Samenverbreitung führen. Dies könnte Auswirkungen auf die Pflanzenvielfalt und die Wiederbewaldung haben.

Verlust der ökologischen Funktion: Eichelhäher tragen durch ihre Nahrungsgewohnheiten und das Sammeln von Eicheln zur ökologischen Vielfalt und zum Funktionieren des Ökosystems bei. Die Jagd auf sie könnte dazu führen, dass diese ökologischen Funktionen geschwächt oder gestört werden.

In vielen Regionen gibt es daher Gesetze und Vorschriften, die die Jagd auf bestimmte Vogelarten, einschließlich des Eichelhähers, regeln, um sicherzustellen, dass ihre ökologische Rolle und Funktion im Ökosystem erhalten bleibt.

In Bayern dürfen jedoch noch immer Eichelhäher geschossen werden, wie widersprüchlich denn zum einen wird ein naturnaher Waldumbau gefordert, zum anderen werden Tiere getötet die dazu beitragen diesen Umbau zu unterstützen.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

Hier sind einige Aspekte seiner Bedeutung:

Verbreitung von Eicheln: Eichelhäher sind dafür bekannt, Eicheln zu sammeln und zu vergraben, um sie später als Nahrungsquelle zu nutzen. Einige dieser Eicheln werden jedoch vergessen oder nicht gefunden, und dadurch tragen Eichelhäher zur Verbreitung von Eichenbäumen bei. Dieser Vorgang unterstützt die ökologische Vielfalt, indem er neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere schafft.

Beutegreifer Verhalten: Eichelhäher ernähren sich von einer Vielzahl von Nahrungskomponenten, einschließlich Insekten, Beeren und kleinen Wirbeltieren. Durch ihre Gewohnheiten helfen sie, das Gleichgewicht innerhalb der Nahrungsketten zu erhalten, indem sie die Populationen von bestimmten Beutetieren ganz natürlich kontrollieren.

Verhalten als Indikator: Das Verhalten von Eichelhähern kann auch als Indikator für Veränderungen in der Umwelt dienen. Zum Beispiel reagieren sie auf Störungen in ihrem Lebensraum, und ihre Anwesenheit oder Abwesenheit kann auf Umweltveränderungen oder ökologische Probleme hinweisen.

Die Jagd auf Eichelhäher kann jedoch negative Auswirkungen auf das Ökosystem haben, und es gibt mehrere Nachteile:

Störung des Gleichgewichts: Die Entnahme von Eichelhähern aus einem Ökosystem kann das natürliche Gleichgewicht stören. Wenn ihre Population stark abnimmt, kann dies zu einer Überpopulation bestimmter Beutetiere führen, was wiederum andere Arten beeinflussen kann.

Verminderte Samenverbreitung: Da Eichelhäher eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Samen spielen, kann die Jagd auf sie zu einer Verringerung der Samenverbreitung führen. Dies könnte Auswirkungen auf die Pflanzenvielfalt und die Wiederbewaldung haben.

Verlust der ökologischen Funktion: Eichelhäher tragen durch ihre Nahrungsgewohnheiten und das Sammeln von Eicheln zur ökologischen Vielfalt und zum Funktionieren des Ökosystems bei. Die Jagd auf sie könnte dazu führen, dass diese ökologischen Funktionen geschwächt oder gestört werden.

In vielen Regionen gibt es daher Gesetze und Vorschriften, die die Jagd auf bestimmte Vogelarten, einschließlich des Eichelhähers, regeln, um sicherzustellen, dass ihre ökologische Rolle und Funktion im Ökosystem erhalten bleibt.

In Bayern dürfen jedoch noch immer Eichelhäher geschossen werden, wie widersprüchlich denn zum einen wird ein naturnaher Waldumbau gefordert, zum anderen werden Tiere getötet die dazu beitragen diesen Umbau zu unterstützen.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

- Eichelhäher (Garrulus glandarius) im Flug

Artenschutz in Franken®

Die Vierbindige Furchenbiene (Halictus quadricinctus)

Vierbindige Furchenbiene (Halictus quadricinctus)

17/18.09.2024

Ich gehöre zu den sogenannten Schweißbienen, weil meine Artgenossen gelegentlich Schweiß trinken, um an Salz zu gelangen. Doch ich werde euch nicht nur davon erzählen, sondern euch auch in mein komplexes Leben als sozialer Organismus einführen.

17/18.09.2024

- Als Vierbindige Furchenbiene, oder Halictus quadricinctus, bin ich eine der größeren Vertreterinnen meiner Familie, den Halictidae.

Ich gehöre zu den sogenannten Schweißbienen, weil meine Artgenossen gelegentlich Schweiß trinken, um an Salz zu gelangen. Doch ich werde euch nicht nur davon erzählen, sondern euch auch in mein komplexes Leben als sozialer Organismus einführen.

Aussehen und Merkmale: Mit meinen etwa 10–12 mm Länge falle ich sofort durch die vier hellen, cremefarbenen Querbinden auf meinem dunkelbraunen Hinterleib auf. Diese Bänderung dient als Erkennungsmerkmal meiner Art und hilft mir, mich von anderen Wildbienen zu unterscheiden. Mein Körper ist robust und kräftig gebaut, damit ich meine Umgebung effektiv erkunden und Nistplätze graben kann. Die feinen Härchen an meinen Beinen sind perfekt, um Pollen zu sammeln, was für die Ernährung meiner Nachkommen von zentraler Bedeutung ist.

Nistverhalten und Sozialstruktur: Anders als viele andere Bienen bin ich nicht immer solitär, sondern lebe in kleinen, primitiven sozialen Gruppen. Eine Besonderheit von mir ist, dass ich je nach Umweltbedingungen sowohl alleine als auch in Gruppen nisten kann. Meistens wähle ich sandige oder lehmige Böden aus, in denen ich tiefgründige Niströhren anlege. Innerhalb dieser Röhren entwickle ich separate Brutzellen, in denen ich Nektar und Pollen als Proviant für meine Larven einlagere. Manchmal übernehmen ältere Weibchen die Rolle einer Königin, während andere Weibchen als Arbeiterinnen fungieren und mir bei der Versorgung des Nachwuchses helfen.

Ernährung und Bestäubung: Ich bin eine polylektische Biene, das heißt, ich besuche viele verschiedene Pflanzenarten, um sowohl Nektar als auch Pollen zu sammeln. Dabei bevorzuge ich Blüten von Korbblütlern und Lippenblütlern. Meine Vorliebe für eine Vielzahl von Pflanzen macht mich zu einem wichtigen Bestäuber in meinem Ökosystem. Ohne mich würden viele Pflanzenarten nicht so effektiv bestäubt werden, was wiederum die Pflanzenvielfalt und die Nahrungsquellen für andere Tiere beeinträchtigen würde.

Flugzeit und Lebenszyklus: Meine Aktivität als vierbindige Furchenbiene beginnt im späten Frühjahr und erstreckt sich bis in den Hochsommer. In dieser Zeit arbeite ich unermüdlich daran, genug Pollen und Nektar zu sammeln, um den Nachwuchs zu versorgen. Nach der Paarung beginnt die Gründung neuer Nester, in denen ich die Eier ablege. Die Larven entwickeln sich über mehrere Wochen und schlüpfen dann als ausgewachsene Bienen.

Interaktion mit der Umwelt: Leider bin ich wie viele meiner Verwandten durch den Verlust meines Lebensraumes und den Einsatz von Pestiziden gefährdet. Monokulturen und die Zerstörung von Blühflächen schränken meine Nahrungsquellen ein und machen es mir schwer, geeignete Nistplätze zu finden. Glücklicherweise gibt es zunehmend Bemühungen, Blühstreifen und Insektenfreundliche Gärten zu schaffen, die mir und anderen Bestäubern helfen, zu überleben.

Insgesamt bin ich als Vierbindige Furchenbiene ein unverzichtbarer Teil meines Ökosystems und spiele eine entscheidende Rolle bei der Bestäubung vieler Pflanzenarten. Ich hoffe, dass Menschen mein komplexes Leben und meinen Wert erkennen und Maßnahmen ergreifen, um meine Umwelt zu schützen.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

Nistverhalten und Sozialstruktur: Anders als viele andere Bienen bin ich nicht immer solitär, sondern lebe in kleinen, primitiven sozialen Gruppen. Eine Besonderheit von mir ist, dass ich je nach Umweltbedingungen sowohl alleine als auch in Gruppen nisten kann. Meistens wähle ich sandige oder lehmige Böden aus, in denen ich tiefgründige Niströhren anlege. Innerhalb dieser Röhren entwickle ich separate Brutzellen, in denen ich Nektar und Pollen als Proviant für meine Larven einlagere. Manchmal übernehmen ältere Weibchen die Rolle einer Königin, während andere Weibchen als Arbeiterinnen fungieren und mir bei der Versorgung des Nachwuchses helfen.

Ernährung und Bestäubung: Ich bin eine polylektische Biene, das heißt, ich besuche viele verschiedene Pflanzenarten, um sowohl Nektar als auch Pollen zu sammeln. Dabei bevorzuge ich Blüten von Korbblütlern und Lippenblütlern. Meine Vorliebe für eine Vielzahl von Pflanzen macht mich zu einem wichtigen Bestäuber in meinem Ökosystem. Ohne mich würden viele Pflanzenarten nicht so effektiv bestäubt werden, was wiederum die Pflanzenvielfalt und die Nahrungsquellen für andere Tiere beeinträchtigen würde.

Flugzeit und Lebenszyklus: Meine Aktivität als vierbindige Furchenbiene beginnt im späten Frühjahr und erstreckt sich bis in den Hochsommer. In dieser Zeit arbeite ich unermüdlich daran, genug Pollen und Nektar zu sammeln, um den Nachwuchs zu versorgen. Nach der Paarung beginnt die Gründung neuer Nester, in denen ich die Eier ablege. Die Larven entwickeln sich über mehrere Wochen und schlüpfen dann als ausgewachsene Bienen.

Interaktion mit der Umwelt: Leider bin ich wie viele meiner Verwandten durch den Verlust meines Lebensraumes und den Einsatz von Pestiziden gefährdet. Monokulturen und die Zerstörung von Blühflächen schränken meine Nahrungsquellen ein und machen es mir schwer, geeignete Nistplätze zu finden. Glücklicherweise gibt es zunehmend Bemühungen, Blühstreifen und Insektenfreundliche Gärten zu schaffen, die mir und anderen Bestäubern helfen, zu überleben.

Insgesamt bin ich als Vierbindige Furchenbiene ein unverzichtbarer Teil meines Ökosystems und spiele eine entscheidende Rolle bei der Bestäubung vieler Pflanzenarten. Ich hoffe, dass Menschen mein komplexes Leben und meinen Wert erkennen und Maßnahmen ergreifen, um meine Umwelt zu schützen.

In der Aufnahme von Bernhard Schmalisch

- Vierbindige Furchenbiene (Halictus quadricinctus) - Männchen

Artenschutz in Franken®

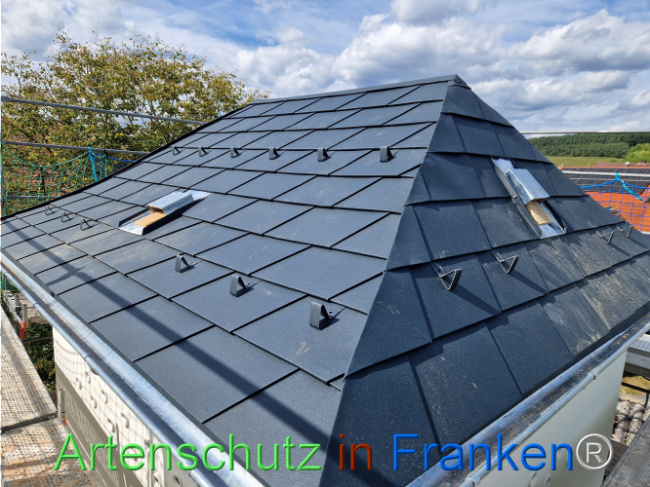

Fotovoltaik - Freiflächen aus Überlebensräume

Fotovoltaik - Freiflächen aus Überlebensräume

17/18.09.2024

Bayern. Seit geraumer Zeit haben wir unterschiedliche Freiflächenanlagen im Fokus und Monitoring, im Jahre 2024 haben wir nun damit begonnen einige dieser Flächen mit Nisthilfen auszustatten, um eine Lebensraumergänzung zu erreichen.

Keinesfalls muss eine Freiflächenphotovoltaikanlage ökologisch wertvoll sein. Es gibt Anlagen, die als Lebensraum für heimische Spezies kaum etwas hergeben, andere wiederum haben das Potenzial als hochwertiger Lebensraum zu fungieren.

17/18.09.2024

- Artenschutz in Franken® stattet Freiflächen mit Nisthilfen für Kleinvögel und Wildbienen aus.

Bayern. Seit geraumer Zeit haben wir unterschiedliche Freiflächenanlagen im Fokus und Monitoring, im Jahre 2024 haben wir nun damit begonnen einige dieser Flächen mit Nisthilfen auszustatten, um eine Lebensraumergänzung zu erreichen.

Keinesfalls muss eine Freiflächenphotovoltaikanlage ökologisch wertvoll sein. Es gibt Anlagen, die als Lebensraum für heimische Spezies kaum etwas hergeben, andere wiederum haben das Potenzial als hochwertiger Lebensraum zu fungieren.

Solche haben wir nun auserkoren, um deren bereits interessante Lebensraumstruktur weiter zu verbessern. Nisthilfen stellen eine solche Lebensraumverbesserung dar. Auf geschützter Fläche können nun Kleinvögel- und Wildbienen neben Nahrung auch Fortpflanzungsmöglichkeiten finden.

In einer mehr und mehr ausgeräumten Freiflur bieten gut gemachte und gut durchdachte Fotovoltaikanlagen einen wertvollen Überlebensraum für zunehmend im Bestand gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Artenschutz in Franken® bringt sich gerne ein, diese Bereiche professionell zu optimieren.

In der Aufnahme

In einer mehr und mehr ausgeräumten Freiflur bieten gut gemachte und gut durchdachte Fotovoltaikanlagen einen wertvollen Überlebensraum für zunehmend im Bestand gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Artenschutz in Franken® bringt sich gerne ein, diese Bereiche professionell zu optimieren.

In der Aufnahme

- Rund 60 Nisthilfen für Kleinvögel und Wildbienen wurden vor wenigen Tagen auf einigen Fotovoltaikanlagen installiert. Konkreter Artenschutz ... hier setzen wir vom Artenschutz in Franken® an ...

Artenschutz in Franken®

Die Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys)

Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys)

16/17.09.2024

Als Marmorierte Baumwanze selbst könnte ich folgendermaßen über mein Leben und meine Merkmale berichten:

16/17.09.2024

- Die Marmorierte Baumwanze, wissenschaftlich bekannt als Halyomorpha halys, ist eine mittelgroße Wanzenart, die oft wegen ihres auffälligen Aussehens und ihres Verhaltens bemerkt wird.

Als Marmorierte Baumwanze selbst könnte ich folgendermaßen über mein Leben und meine Merkmale berichten:

Lebensraum und Verbreitung: Ich bin eine invasive Art, die ursprünglich in Ostasien beheimatet war. In den letzten Jahrzehnten habe ich jedoch zahlreiche Regionen der Welt erobert, einschließlich Nordamerikas und Europas. Meine Fähigkeit, mich an verschiedene Umgebungen anzupassen, hat dazu beigetragen, dass ich mich schnell ausgebreitet habe.

Aussehen und Merkmale: Mein Körper ist etwa 1,5 cm lang und weist eine markante marmorierte Färbung auf, die aus dunkelbraunen und weißen Flecken besteht. Diese Marmorierung dient nicht nur als Tarnung vor Fressfeinden, sondern auch als thermoregulatorisches Merkmal, das mir hilft, meine Körpertemperatur zu regulieren.

Ernährung und ökologische Rolle: Als Pflanzenfresser ernähre ich mich hauptsächlich von einer Vielzahl von Nutzpflanzen, einschließlich Obstbäumen, Gemüse und Getreide. Mein Appetit und meine Fähigkeit, schnell große Populationen aufzubauen, haben mich zu einem bedeutenden Schädling gemacht, der landwirtschaftliche Erträge gefährden kann.

Verhaltensweisen und Fortpflanzung: Im Frühjahr und Sommer suche ich nach geeigneten Nahrungsquellen und parke mich dann zur Paarung. Die Weibchen legen ihre Eier auf der Unterseite von Blättern ab, und die Larven entwickeln sich durch mehrere Häutungen, bevor sie erwachsen werden. Meine Fähigkeit, große Entfernungen zu überwinden und mich schnell zu vermehren, trägt zur schnellen Ausbreitung meiner Population bei.

Interaktion mit der menschlichen Umgebung: Meine Präsenz in menschlichen Siedlungen führt oft zu Konflikten mit Landwirten und Hausbesitzern, da ich bedeutende Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen verursachen kann. Der Einsatz von Pestiziden und anderen Bekämpfungsmaßnahmen kann zwar kurzfristig effektiv sein, aber langfristig werden Strategien zur integrierten Schädlingsbekämpfung bevorzugt, um sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Auswirkungen zu minimieren.

Insgesamt bin ich als marmorierte Baumwanze eine bemerkenswerte Spezies, die aufgrund meiner Fähigkeit zur Anpassung und schnellen Vermehrung sowohl Interesse als auch Herausforderungen für Mensch und Umwelt darstellt.

In der Aufnahme von Albert Meier

Aussehen und Merkmale: Mein Körper ist etwa 1,5 cm lang und weist eine markante marmorierte Färbung auf, die aus dunkelbraunen und weißen Flecken besteht. Diese Marmorierung dient nicht nur als Tarnung vor Fressfeinden, sondern auch als thermoregulatorisches Merkmal, das mir hilft, meine Körpertemperatur zu regulieren.

Ernährung und ökologische Rolle: Als Pflanzenfresser ernähre ich mich hauptsächlich von einer Vielzahl von Nutzpflanzen, einschließlich Obstbäumen, Gemüse und Getreide. Mein Appetit und meine Fähigkeit, schnell große Populationen aufzubauen, haben mich zu einem bedeutenden Schädling gemacht, der landwirtschaftliche Erträge gefährden kann.

Verhaltensweisen und Fortpflanzung: Im Frühjahr und Sommer suche ich nach geeigneten Nahrungsquellen und parke mich dann zur Paarung. Die Weibchen legen ihre Eier auf der Unterseite von Blättern ab, und die Larven entwickeln sich durch mehrere Häutungen, bevor sie erwachsen werden. Meine Fähigkeit, große Entfernungen zu überwinden und mich schnell zu vermehren, trägt zur schnellen Ausbreitung meiner Population bei.

Interaktion mit der menschlichen Umgebung: Meine Präsenz in menschlichen Siedlungen führt oft zu Konflikten mit Landwirten und Hausbesitzern, da ich bedeutende Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen verursachen kann. Der Einsatz von Pestiziden und anderen Bekämpfungsmaßnahmen kann zwar kurzfristig effektiv sein, aber langfristig werden Strategien zur integrierten Schädlingsbekämpfung bevorzugt, um sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Auswirkungen zu minimieren.

Insgesamt bin ich als marmorierte Baumwanze eine bemerkenswerte Spezies, die aufgrund meiner Fähigkeit zur Anpassung und schnellen Vermehrung sowohl Interesse als auch Herausforderungen für Mensch und Umwelt darstellt.

In der Aufnahme von Albert Meier

- persönlicher Erstnachweis am 15.09.2024 - Die Marmorierte Baumwanze

Artenschutz in Franken®

Überlebensräume für Zauneidechse & Co.

Überlebensräume für Zauneidechse & Co.

16/17.09.2024

Bayern. Mit der Neuanlage entsprechender Lebensraumkulissen bemühen wir uns einer möglichst breiten Artenvielfalt die benötigten Strukturen vorzuhalten, um in einer zunehmend vom Menschen geprägten und übernutzen Umwelt überdauern zu können.

Viele Tier- und Pflanzenarten leben bereits viele Millionen Jahre auf diesem Planeten. Der Spezies Mensch ist es nun tatsächlich gelungen diesen Lebensformen den Todesstoß zu versetzen indem sie entweder die Arten direkt oder deren Lebensräume eliminiert.

16/17.09.2024

- Installation der Informationseinheiten

Bayern. Mit der Neuanlage entsprechender Lebensraumkulissen bemühen wir uns einer möglichst breiten Artenvielfalt die benötigten Strukturen vorzuhalten, um in einer zunehmend vom Menschen geprägten und übernutzen Umwelt überdauern zu können.

Viele Tier- und Pflanzenarten leben bereits viele Millionen Jahre auf diesem Planeten. Der Spezies Mensch ist es nun tatsächlich gelungen diesen Lebensformen den Todesstoß zu versetzen indem sie entweder die Arten direkt oder deren Lebensräume eliminiert.

Der uns nachfolgenden Generation hinterlassen wir, wenn wir noch wenige Jahre so weitermachen wie bisher einen ausgeräumten und lebensfeindlichen Planeten. Der Ansatz zum Klimaschutz darf nicht zulasten der Biodiversität gehen, denn nur wenn beides stimmt, Klima und Artenvielfalt, können wir davon sprechend das es uns gelungen ist, den Planeten Erde für unsere Kinder und Enkelkinder zu erhalten.

In Zusammenarbeit mit dem Betreiber einer Freiflächenfotovoltaikanlage konnten wir in 2024 spezielle Überlebensbereiche für die Leitart Zauneidechse gestalten.

In der Aufnahme

In Zusammenarbeit mit dem Betreiber einer Freiflächenfotovoltaikanlage konnten wir in 2024 spezielle Überlebensbereiche für die Leitart Zauneidechse gestalten.

In der Aufnahme

- Am 12.09.2024 wurde mit der Einbringung der Informationseinheiten begonnen.

Artenschutz in Franken®

Sich zu früh begeistert gezeigt ...

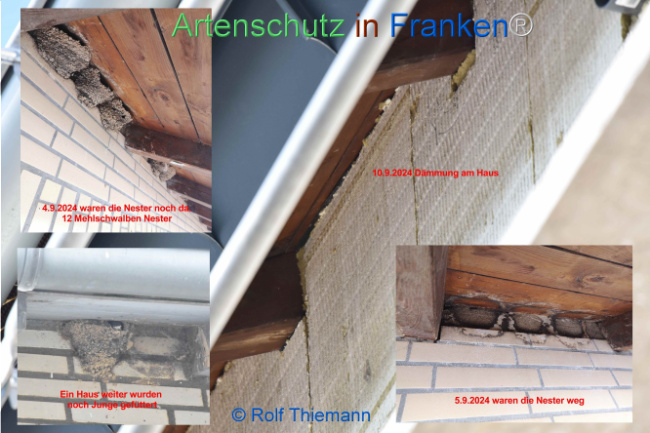

Betrifft: Bausanierung / Mehlschwalben Nester am Haus.

15/16.09.2024

Vor ein paar Tagen haben wir das Vorgehen der Baufirma beim Hausdämmen noch gelobt!

Das Haus, an welchem die Mehlschwalben genistet und ihre Jungen aufgezogen haben wurde mit einer Außendämmung verkleidet. Im Vorfeld hatte der verantwortliche Bauträger eine Befreiung bei der Naturschutzbehörde beantragt. Die Befreiung galt ab 1. Oktober 2024 und es wurden Ausgleichsmaßnahmen (1 zu 1) gefordert.

Das heißt, ab 1. Oktober durften die Nester entfernt werden (wenn nicht besetzt). Leider wurden durch sogenannte Subunternehmer die 12 Nester schon Anfang September zerstört. Was uns sehr ärgert, ist das niemand vorher da nachschauen war, ob die Nistplätze noch beflogen wurden.

15/16.09.2024

Vor ein paar Tagen haben wir das Vorgehen der Baufirma beim Hausdämmen noch gelobt!

- Jetzt ist die Sache eine Schande für jede Bausanierungsfirma!

Das Haus, an welchem die Mehlschwalben genistet und ihre Jungen aufgezogen haben wurde mit einer Außendämmung verkleidet. Im Vorfeld hatte der verantwortliche Bauträger eine Befreiung bei der Naturschutzbehörde beantragt. Die Befreiung galt ab 1. Oktober 2024 und es wurden Ausgleichsmaßnahmen (1 zu 1) gefordert.

Das heißt, ab 1. Oktober durften die Nester entfernt werden (wenn nicht besetzt). Leider wurden durch sogenannte Subunternehmer die 12 Nester schon Anfang September zerstört. Was uns sehr ärgert, ist das niemand vorher da nachschauen war, ob die Nistplätze noch beflogen wurden.

- Es wurde keine artenschutzrechtliche Kontrolle vorgenommen.

Da ein Haus weiter noch zwei Nester beflogen und Junge gefüttert werden, ist davon auszugehen das in den 12 entfernten Nestern (in einem oder mehreren) noch Junge gefüttert wurden.Nachweisen lässt sich das nicht mehr, da alle Nester und Reste nicht mehr auffindbar sind. Anzumerken ist auch das auf der Baustelle 4 Firmen gleichzeitig arbeiten und kein Bauleiter weder Namen noch Telefonnummer vorhanden war.So was darf nicht passieren!

- Die zuständige Behörde wurde von uns informiert!

Bei einem Bauvorhaben, wie beispielsweise einer energetischen Sanierung, ist grundsätzlich vorab zu prüfen, ob dadurch geschützte Tierarten betroffen sein könnten. Rechtliche Grundlage hierfür ist § 44 Abs. 1 BNatSchG. Bei Bauvorhaben an bestehenden Gebäuden ist demnach von den Bauherren sicher zu stellen, dass keine Individuen geschützter Arten verletzt oder getötet werden und dass für die Arten auch nach Fertigstellung des Vorhabens Lebensräume in gleicher Quantität und Qualität wie vorher zur Verfügung stehen. Dies kann durch sogenannte CEF-Maßnahmen und FCS-Maßnahmen umgesetzt werden.

Quelle und Aufnahmen

Rolf Thiemann

...................................................................................................................................

Gewässer und Naturschutz im Erftkreis

Flora-Fauna-Artenschutz

Naturschutzökologie

Rolf Thiemann

Naturschutzberater

Eisvogelweg 1

50181 Bedburg

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung.Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

Artenschutzmaßnahme Kirchendohle & Co.

Artenschutzmaßnahme Kirchendohle & Co.

14/15.09.2024

Rattelsdorf / Bayern. Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken®, der Pfarrei St. Peter und Paul Rattelsdorf und Turmstationen Deutschland e.V., das von der Deutschen Postcode Lotterie sowie von den Fachbehörden des Naturschutzes und des Denkmalschutzes unterstützt wird.

14/15.09.2024

- Installation der Dohlennisthilfen ist erfolgt

Rattelsdorf / Bayern. Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken®, der Pfarrei St. Peter und Paul Rattelsdorf und Turmstationen Deutschland e.V., das von der Deutschen Postcode Lotterie sowie von den Fachbehörden des Naturschutzes und des Denkmalschutzes unterstützt wird.

Die Dohle (Corvus monedula) ist in Bayern aktuell im Bestand bedroht, hauptsächlich aufgrund von Lebensraumverlust und Nistplatzmangel. Diese Vögel nisten bevorzugt in alten Gebäuden oder Baumhöhlen, die durch moderne Bauweisen und Renovierungen seltener geworden sind.

Zusätzlich verschwinden ihre natürlichen Lebensräume wie offene Wiesen und Weiden, da diese Flächen oft landwirtschaftlich intensiv genutzt oder bebaut werden. Der Einsatz von Pestiziden reduziert zudem das Nahrungsangebot der Dohlen, da Insekten und andere Kleintiere, die sie fressen, weniger verfügbar sind. Diese Faktoren führen zusammen zu einem Rückgang der Population.

Mit diesem Kooperationsprojekt möchten wir den kleinen Rabenvögel hier in Rattelsdorf eine nachhaltige Übelebensperspektive bieten

In der Aufnahme

Zusätzlich verschwinden ihre natürlichen Lebensräume wie offene Wiesen und Weiden, da diese Flächen oft landwirtschaftlich intensiv genutzt oder bebaut werden. Der Einsatz von Pestiziden reduziert zudem das Nahrungsangebot der Dohlen, da Insekten und andere Kleintiere, die sie fressen, weniger verfügbar sind. Diese Faktoren führen zusammen zu einem Rückgang der Population.

Mit diesem Kooperationsprojekt möchten wir den kleinen Rabenvögel hier in Rattelsdorf eine nachhaltige Übelebensperspektive bieten

In der Aufnahme

- vor wenigen Tagen wurden die alten Nisthilfen de- und die neuen Nisthilfen montiert.

Artenschutz in Franken®

Libelloides baeticus - Schmetterlingshaft

Libelloides baeticus

13/14.09.2024

Lasst mich euch aus meiner Perspektive berichten, wie ich lebe, welche Eigenschaften mich auszeichnen und welche Rolle ich im Ökosystem spiele!

13/14.09.2024

- Hallo, ich bin Libelloides baeticus, ein stolzes Mitglied der Familie der Schmetterlingshafte (Ascalaphidae) und ein einzigartiger Netzflügler, der in den warmen, trockenen Landschaften des Mittelmeerraums beheimatet ist.

Lasst mich euch aus meiner Perspektive berichten, wie ich lebe, welche Eigenschaften mich auszeichnen und welche Rolle ich im Ökosystem spiele!

Mein Lebensraum und Verbreitung

Ich liebe es, in den warmen und trockenen Regionen Südeuropas, insbesondere auf der Iberischen Halbinsel, zu leben. Ihr werdet mich vor allem in Spanien und Portugal antreffen, wobei ich die offenen, sonnigen und steppenartigen Lebensräume bevorzuge. Diese Orte bieten mir nicht nur viel Sonnenlicht, das ich brauche, um meine Flügel aufzuwärmen, sondern auch viele Insekten als Beute.

Meine bevorzugten Habitate bestehen aus Trockenrasen, lichten Wäldern und felsigen Hängen, die nur selten durch menschliche Aktivitäten gestört werden. Obwohl ich wärmeliebend bin, meide ich die extremen Wüsten. Stattdessen suche ich Gebiete mit vielfältiger Vegetation, in denen ich mich zwischen den Pflanzen und Felsen bewegen und meine Jagd nach Insekten ausüben kann.

Mein Aussehen und Morphologie

Was mich sofort auffällig macht, sind meine farbenprächtigen Flügel. Sie sind breit und durchscheinend, mit einem schönen gelb-schwarzen Muster. Die Flügelspannweite beträgt ungefähr 5 bis 6 Zentimeter. Man könnte mich fast mit einem Schmetterling verwechseln – daher auch mein Name „Schmetterlingshaft“. Aber meine Flugkünste und mein Körperbau unterscheiden mich deutlich von den Schmetterlingen, die nur Nektar sammeln. Ich bin ein Raubtier.

Meine langen, fadenförmigen Antennen sind sehr charakteristisch. An ihrem Ende befindet sich ein verdicktes Knötchen, das mir hilft, mich in meiner Umgebung zu orientieren und Vibrationen in der Luft zu spüren. Diese sensorischen Fähigkeiten sind für mich entscheidend, um Beute in meiner Nähe zu erkennen. Mein schlanker, aber kräftiger Körper und meine starken Beine unterstützen mich bei der Jagd und im Flug. Ich bin schnell, präzise und sehr wendig.

Mein Verhalten und meine Jagd

Als geschickter Flieger verbringe ich viel Zeit in der Luft, um nach Beute Ausschau zu halten. Meine bevorzugten Opfer sind kleine fliegende Insekten wie Mücken, Fliegen oder Blattläuse. Dank meiner scharfen Augen und der Fähigkeit, schnell zu reagieren, bin ich ein effektiver Jäger. Wenn ich eine Beute erspähe, stürze ich mich blitzschnell auf sie, packe sie mit meinen kräftigen Mandibeln und verspeise sie oft schon im Flug. Diese Technik verleiht mir eine beeindruckende Erfolgsquote bei der Jagd.

Während ich fliege, liebe ich es, die thermischen Aufwinde zu nutzen, um mühelos durch die Luft zu gleiten. Das spart Energie und erlaubt mir, weite Flächen zu überblicken, um potenzielle Beute zu erspähen.

Mein Lebenszyklus und Fortpflanzung

Mein Leben beginnt als Ei, das ich auf Pflanzen oder am Boden ablege. Nach kurzer Zeit schlüpfe ich als Larve, und hier nimmt mein Leben eine völlig andere Wendung. Im Gegensatz zu meinem späteren, luftigen Erwachsenenstadium, verbringe ich meine Larvenzeit am Boden oder in der Vegetation. Als Larve bin ich ein Lauerjäger: ich bin mit kräftigen Kiefern ausgestattet, die es mir ermöglichen, kleine Insekten, die sich meinem Versteck nähern, zu fangen.

Die Larvenphase kann eine ganze Weile andauern, manchmal bis zu einem Jahr oder länger, abhängig von den Umweltbedingungen. Schließlich verpuppe ich mich und durchlaufe eine Metamorphose, bis ich als erwachsener Schmetterlingshaft schlüpfe und flugfähig bin. Das ist für mich der Zeitpunkt, an dem ich aktiv werde, mich paare und selbst zur Fortpflanzung beitrage.

Ökologische Bedeutung und Bedrohungen

Als effektiver Räuber trage ich zur Regulierung der Insektenpopulationen in meinem Lebensraum bei. Ich helfe, Schädlinge in Schach zu halten, die sonst die Vegetation schädigen könnten. Meine Rolle im Ökosystem ist daher nicht nur die eines Jägers, sondern auch die eines Gleichgewichtsbringers.

Doch leider sind auch meine Lebensräume bedroht. Die Zerstörung von Trockenrasen, die Intensivierung der Landwirtschaft und der Verlust natürlicher Vegetation setzen mir und meinen Artgenossen stark zu. Der Klimawandel, der mein heißes Habitat zusätzlich beeinträchtigt, könnte ebenfalls meine Verbreitung und mein Überleben gefährden. In vielen Teilen meines Verbreitungsgebiets gelten wir bereits als gefährdet, da die geeigneten Lebensräume schrumpfen.

Schutzmaßnahmen

Der Schutz meiner Lebensräume ist von größter Bedeutung, damit ich weiterhin als Libelloides baeticus durch die Lüfte gleiten kann. Die Erhaltung von Trockenrasen, der Verzicht auf intensive Landwirtschaft in sensiblen Gebieten und die Förderung naturnaher Landschaftspflege sind essenziell. Wenn wir es schaffen, diese Lebensräume zu bewahren, können auch meine Nachkommen weiterhin durch die warmen Lüfte der Mittelmeerregion fliegen.

Fazit

Ich, Libelloides baeticus, bin nicht nur ein faszinierendes Insekt mit einer beeindruckenden Jagdtechnik und auffälligen Flügeln, sondern auch ein wichtiger Bestandteil meines Ökosystems. Mein Überleben hängt eng mit dem Schutz meiner Lebensräume zusammen. Die Artenvielfalt und das ökologische Gleichgewicht, das ich mit meiner Jagd unterstütze, sind entscheidend für die Gesundheit der Natur in meiner Heimat.

Aufnahme von Helga Zinnecker

Ich liebe es, in den warmen und trockenen Regionen Südeuropas, insbesondere auf der Iberischen Halbinsel, zu leben. Ihr werdet mich vor allem in Spanien und Portugal antreffen, wobei ich die offenen, sonnigen und steppenartigen Lebensräume bevorzuge. Diese Orte bieten mir nicht nur viel Sonnenlicht, das ich brauche, um meine Flügel aufzuwärmen, sondern auch viele Insekten als Beute.

Meine bevorzugten Habitate bestehen aus Trockenrasen, lichten Wäldern und felsigen Hängen, die nur selten durch menschliche Aktivitäten gestört werden. Obwohl ich wärmeliebend bin, meide ich die extremen Wüsten. Stattdessen suche ich Gebiete mit vielfältiger Vegetation, in denen ich mich zwischen den Pflanzen und Felsen bewegen und meine Jagd nach Insekten ausüben kann.

Mein Aussehen und Morphologie

Was mich sofort auffällig macht, sind meine farbenprächtigen Flügel. Sie sind breit und durchscheinend, mit einem schönen gelb-schwarzen Muster. Die Flügelspannweite beträgt ungefähr 5 bis 6 Zentimeter. Man könnte mich fast mit einem Schmetterling verwechseln – daher auch mein Name „Schmetterlingshaft“. Aber meine Flugkünste und mein Körperbau unterscheiden mich deutlich von den Schmetterlingen, die nur Nektar sammeln. Ich bin ein Raubtier.

Meine langen, fadenförmigen Antennen sind sehr charakteristisch. An ihrem Ende befindet sich ein verdicktes Knötchen, das mir hilft, mich in meiner Umgebung zu orientieren und Vibrationen in der Luft zu spüren. Diese sensorischen Fähigkeiten sind für mich entscheidend, um Beute in meiner Nähe zu erkennen. Mein schlanker, aber kräftiger Körper und meine starken Beine unterstützen mich bei der Jagd und im Flug. Ich bin schnell, präzise und sehr wendig.

Mein Verhalten und meine Jagd

Als geschickter Flieger verbringe ich viel Zeit in der Luft, um nach Beute Ausschau zu halten. Meine bevorzugten Opfer sind kleine fliegende Insekten wie Mücken, Fliegen oder Blattläuse. Dank meiner scharfen Augen und der Fähigkeit, schnell zu reagieren, bin ich ein effektiver Jäger. Wenn ich eine Beute erspähe, stürze ich mich blitzschnell auf sie, packe sie mit meinen kräftigen Mandibeln und verspeise sie oft schon im Flug. Diese Technik verleiht mir eine beeindruckende Erfolgsquote bei der Jagd.

Während ich fliege, liebe ich es, die thermischen Aufwinde zu nutzen, um mühelos durch die Luft zu gleiten. Das spart Energie und erlaubt mir, weite Flächen zu überblicken, um potenzielle Beute zu erspähen.

Mein Lebenszyklus und Fortpflanzung

Mein Leben beginnt als Ei, das ich auf Pflanzen oder am Boden ablege. Nach kurzer Zeit schlüpfe ich als Larve, und hier nimmt mein Leben eine völlig andere Wendung. Im Gegensatz zu meinem späteren, luftigen Erwachsenenstadium, verbringe ich meine Larvenzeit am Boden oder in der Vegetation. Als Larve bin ich ein Lauerjäger: ich bin mit kräftigen Kiefern ausgestattet, die es mir ermöglichen, kleine Insekten, die sich meinem Versteck nähern, zu fangen.

Die Larvenphase kann eine ganze Weile andauern, manchmal bis zu einem Jahr oder länger, abhängig von den Umweltbedingungen. Schließlich verpuppe ich mich und durchlaufe eine Metamorphose, bis ich als erwachsener Schmetterlingshaft schlüpfe und flugfähig bin. Das ist für mich der Zeitpunkt, an dem ich aktiv werde, mich paare und selbst zur Fortpflanzung beitrage.

Ökologische Bedeutung und Bedrohungen

Als effektiver Räuber trage ich zur Regulierung der Insektenpopulationen in meinem Lebensraum bei. Ich helfe, Schädlinge in Schach zu halten, die sonst die Vegetation schädigen könnten. Meine Rolle im Ökosystem ist daher nicht nur die eines Jägers, sondern auch die eines Gleichgewichtsbringers.

Doch leider sind auch meine Lebensräume bedroht. Die Zerstörung von Trockenrasen, die Intensivierung der Landwirtschaft und der Verlust natürlicher Vegetation setzen mir und meinen Artgenossen stark zu. Der Klimawandel, der mein heißes Habitat zusätzlich beeinträchtigt, könnte ebenfalls meine Verbreitung und mein Überleben gefährden. In vielen Teilen meines Verbreitungsgebiets gelten wir bereits als gefährdet, da die geeigneten Lebensräume schrumpfen.

Schutzmaßnahmen

Der Schutz meiner Lebensräume ist von größter Bedeutung, damit ich weiterhin als Libelloides baeticus durch die Lüfte gleiten kann. Die Erhaltung von Trockenrasen, der Verzicht auf intensive Landwirtschaft in sensiblen Gebieten und die Förderung naturnaher Landschaftspflege sind essenziell. Wenn wir es schaffen, diese Lebensräume zu bewahren, können auch meine Nachkommen weiterhin durch die warmen Lüfte der Mittelmeerregion fliegen.

Fazit

Ich, Libelloides baeticus, bin nicht nur ein faszinierendes Insekt mit einer beeindruckenden Jagdtechnik und auffälligen Flügeln, sondern auch ein wichtiger Bestandteil meines Ökosystems. Mein Überleben hängt eng mit dem Schutz meiner Lebensräume zusammen. Die Artenvielfalt und das ökologische Gleichgewicht, das ich mit meiner Jagd unterstütze, sind entscheidend für die Gesundheit der Natur in meiner Heimat.

Aufnahme von Helga Zinnecker

- Libelloides baeticus

Artenschutz in Franken®

Der Östliche Schmetterlingshaft (Libelloides macaronius)

Östlicher Schmetterlingshaft

12/130.9.2024

Als Insekt gehöre ich zur Familie der Netzflügler (Neuroptera), genauer gesagt zur Familie der Schmetterlingshafte (Ascalaphidae). Lasst mich euch in meine Welt entführen und euch aus meiner Sicht schildern, wie ich lebe und welche Besonderheiten ich aufweise!

12/130.9.2024

- Hallo, ich bin der Östliche Schmetterlingshaft (Libelloides macaronius), ein faszinierender Bewohner der sonnigen, offenen Landschaften Europas und Asiens.

Als Insekt gehöre ich zur Familie der Netzflügler (Neuroptera), genauer gesagt zur Familie der Schmetterlingshafte (Ascalaphidae). Lasst mich euch in meine Welt entführen und euch aus meiner Sicht schildern, wie ich lebe und welche Besonderheiten ich aufweise!

Mein Lebensraum und Verbreitung

Ich bevorzuge trockene, sonnige Habitate mit viel Vegetation, wie steppenartige Wiesen, Halbtrockenrasen oder lichte Wälder. Diese offenen Lebensräume sind optimal, da ich gerne in der Sonne fliege und mich auf wärmeliebende Pflanzen niederlasse. In Europa findet ihr mich hauptsächlich in den östlichen Regionen, etwa in den Karpaten oder auf den Balkan-Halbinseln. In Asien reiche ich bis nach Anatolien und weiter. Meine Verbreitung ist jedoch eng mit geeigneten klimatischen und ökologischen Bedingungen verknüpft, weshalb ich in kühl-feuchten Regionen nicht anzutreffen bin.

Mein Aussehen und Morphologie

Was mich wohl am meisten von anderen Insekten unterscheidet, sind meine durchsichtigen, breiten Flügel, die in ihrer Form und Musterung an Schmetterlinge erinnern – daher mein Name! Die Flügelspannweite beträgt etwa 4–5 Zentimeter, und sie zeigen ein kontrastreiches Muster aus schwarzen, gelben und transparenten Bereichen. Dieses auffällige Aussehen dient nicht nur der Tarnung, sondern auch als Warnsignal für Fressfeinde.

Mein Körperbau ist schlank, und ich habe lange, fadenförmige Antennen mit einem verdickten Ende, die mir bei der Orientierung und dem Aufspüren von Beute helfen. Im Gegensatz zu Schmetterlingen, deren Lebensweise ich oberflächlich ähnle, habe ich kräftige Beine und bin ein äußerst effizienter Jäger.

Mein Verhalten und meine Jagdmethoden

Ich bin ein schneller, wendiger Flieger und verbringe viel Zeit in der Luft, wo ich aktiv nach Nahrung suche. Meine bevorzugte Beute sind kleine fliegende Insekten, die ich mit meiner Fähigkeit, scharf zu sehen und schnell zu reagieren, erbeute. Ich fliege mit hoher Präzision und kann Insekten in der Luft jagen, ähnlich wie eine Libelle. Wenn ich eine Beute erspähe, stürze ich mich auf sie, packe sie mit meinen kräftigen Mandibeln und verzehre sie direkt. Diese Jagdmethoden gehören zu meinen größten Stärken.

Meine Entwicklung und mein Lebenszyklus

Mein Leben beginnt als Ei, das von meiner Mutter in der Nähe von Vegetation oder am Boden abgelegt wird. Aus dem Ei schlüpfe ich als Larve, und hier wird es spannend: Meine Larvenphase unterscheidet sich stark von meinem erwachsenen Stadium. Als Larve verbringe ich viel Zeit im Boden oder in der Streuschicht und bin dort ein geduldiger Lauerjäger. Meine Larvenform ist unscheinbar und robust, mit kräftigen Kiefern zum Beutefang. Diese Phase kann mehrere Monate andauern, manchmal sogar bis zu zwei Jahre, abhängig von den klimatischen Bedingungen.

Nachdem ich genug Nahrung zu mir genommen und mich ausreichend entwickelt habe, verpuppe ich mich und gehe in die Metamorphose über, um als ausgewachsenes Insekt zu erscheinen. Diese Wandlung ist bemerkenswert und führt zu meiner endgültigen Gestalt, die so anders ist als die meines Larvenstadiums.

Ökologische Bedeutung und Schutzstatus

Als Räuber spiele ich eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem ich die Population kleinerer Insekten in Balance halte. Durch mein Jagdverhalten trage ich zur biologischen Kontrolle von Insekten bei, die potenziell schädlich für die Vegetation sein könnten. Mein Bestand ist jedoch in vielen Regionen rückläufig, da ich auf spezifische Habitate angewiesen bin, die durch landwirtschaftliche Nutzung und Urbanisierung bedroht sind. Durch den Verlust von Trockenwiesen und die Fragmentierung meiner Lebensräume finde ich immer weniger geeignete Plätze zum Leben und Jagen.

Mein Schutzstatus variiert je nach Region, aber in vielen Gebieten stehe ich unter Schutz oder werde als gefährdet eingestuft. In der EU zum Beispiel bin ich in einigen Ländern auf nationalen Roten Listen geführt. Der Erhalt meiner Lebensräume, insbesondere der trockenen Wiesen und offenen Landschaften, ist entscheidend für mein Überleben. Pflegeprogramme für solche Biotope und eine naturnahe Landnutzung sind von zentraler Bedeutung, damit ich und meine Artgenossen weiterhin überleben können.

Fazit

Als Östlicher Schmetterlingshaft bin ich ein einzigartiger und spezialisierter Netzflügler, der durch seine Jagdfähigkeiten, seine Rolle im Ökosystem und seine Anpassungen an steppenartige Lebensräume heraussticht. Mein Überleben hängt von der Erhaltung dieser spezifischen Habitate ab, und ich hoffe, dass ihr mein schönes, komplexes Leben in der Luft und auf der Erde nun ein wenig besser versteht.

In der Aufnahme von Helga Zinnecker

Ich bevorzuge trockene, sonnige Habitate mit viel Vegetation, wie steppenartige Wiesen, Halbtrockenrasen oder lichte Wälder. Diese offenen Lebensräume sind optimal, da ich gerne in der Sonne fliege und mich auf wärmeliebende Pflanzen niederlasse. In Europa findet ihr mich hauptsächlich in den östlichen Regionen, etwa in den Karpaten oder auf den Balkan-Halbinseln. In Asien reiche ich bis nach Anatolien und weiter. Meine Verbreitung ist jedoch eng mit geeigneten klimatischen und ökologischen Bedingungen verknüpft, weshalb ich in kühl-feuchten Regionen nicht anzutreffen bin.

Mein Aussehen und Morphologie

Was mich wohl am meisten von anderen Insekten unterscheidet, sind meine durchsichtigen, breiten Flügel, die in ihrer Form und Musterung an Schmetterlinge erinnern – daher mein Name! Die Flügelspannweite beträgt etwa 4–5 Zentimeter, und sie zeigen ein kontrastreiches Muster aus schwarzen, gelben und transparenten Bereichen. Dieses auffällige Aussehen dient nicht nur der Tarnung, sondern auch als Warnsignal für Fressfeinde.

Mein Körperbau ist schlank, und ich habe lange, fadenförmige Antennen mit einem verdickten Ende, die mir bei der Orientierung und dem Aufspüren von Beute helfen. Im Gegensatz zu Schmetterlingen, deren Lebensweise ich oberflächlich ähnle, habe ich kräftige Beine und bin ein äußerst effizienter Jäger.

Mein Verhalten und meine Jagdmethoden

Ich bin ein schneller, wendiger Flieger und verbringe viel Zeit in der Luft, wo ich aktiv nach Nahrung suche. Meine bevorzugte Beute sind kleine fliegende Insekten, die ich mit meiner Fähigkeit, scharf zu sehen und schnell zu reagieren, erbeute. Ich fliege mit hoher Präzision und kann Insekten in der Luft jagen, ähnlich wie eine Libelle. Wenn ich eine Beute erspähe, stürze ich mich auf sie, packe sie mit meinen kräftigen Mandibeln und verzehre sie direkt. Diese Jagdmethoden gehören zu meinen größten Stärken.

Meine Entwicklung und mein Lebenszyklus

Mein Leben beginnt als Ei, das von meiner Mutter in der Nähe von Vegetation oder am Boden abgelegt wird. Aus dem Ei schlüpfe ich als Larve, und hier wird es spannend: Meine Larvenphase unterscheidet sich stark von meinem erwachsenen Stadium. Als Larve verbringe ich viel Zeit im Boden oder in der Streuschicht und bin dort ein geduldiger Lauerjäger. Meine Larvenform ist unscheinbar und robust, mit kräftigen Kiefern zum Beutefang. Diese Phase kann mehrere Monate andauern, manchmal sogar bis zu zwei Jahre, abhängig von den klimatischen Bedingungen.

Nachdem ich genug Nahrung zu mir genommen und mich ausreichend entwickelt habe, verpuppe ich mich und gehe in die Metamorphose über, um als ausgewachsenes Insekt zu erscheinen. Diese Wandlung ist bemerkenswert und führt zu meiner endgültigen Gestalt, die so anders ist als die meines Larvenstadiums.

Ökologische Bedeutung und Schutzstatus

Als Räuber spiele ich eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem ich die Population kleinerer Insekten in Balance halte. Durch mein Jagdverhalten trage ich zur biologischen Kontrolle von Insekten bei, die potenziell schädlich für die Vegetation sein könnten. Mein Bestand ist jedoch in vielen Regionen rückläufig, da ich auf spezifische Habitate angewiesen bin, die durch landwirtschaftliche Nutzung und Urbanisierung bedroht sind. Durch den Verlust von Trockenwiesen und die Fragmentierung meiner Lebensräume finde ich immer weniger geeignete Plätze zum Leben und Jagen.

Mein Schutzstatus variiert je nach Region, aber in vielen Gebieten stehe ich unter Schutz oder werde als gefährdet eingestuft. In der EU zum Beispiel bin ich in einigen Ländern auf nationalen Roten Listen geführt. Der Erhalt meiner Lebensräume, insbesondere der trockenen Wiesen und offenen Landschaften, ist entscheidend für mein Überleben. Pflegeprogramme für solche Biotope und eine naturnahe Landnutzung sind von zentraler Bedeutung, damit ich und meine Artgenossen weiterhin überleben können.

Fazit

Als Östlicher Schmetterlingshaft bin ich ein einzigartiger und spezialisierter Netzflügler, der durch seine Jagdfähigkeiten, seine Rolle im Ökosystem und seine Anpassungen an steppenartige Lebensräume heraussticht. Mein Überleben hängt von der Erhaltung dieser spezifischen Habitate ab, und ich hoffe, dass ihr mein schönes, komplexes Leben in der Luft und auf der Erde nun ein wenig besser versteht.

In der Aufnahme von Helga Zinnecker

- Östlicher Schmetterlingshaft (Libelloides macaronius)

Artenschutz in Franken®

Die Moorente (Aythya nyroca)

Moorente (Aythya nyroca)

11/12.09.2024

Mit meinem kastanienbraunen Gefieder, meinen weißen Augen und meinem kontrastierenden weißen Bauch bin ich relativ klein, aber unverkennbar. Ich gehöre zur Familie der Entenvögel und bewohne hauptsächlich Süßwassergebiete, besonders in Moorlandschaften, Schilfgürteln und flachen Seen.

11/12.09.2024

- Ich bin die Moorente (Aythya nyroca) – ein Vogel, der oft in ruhigen, flachen Gewässern zu finden ist.

Mit meinem kastanienbraunen Gefieder, meinen weißen Augen und meinem kontrastierenden weißen Bauch bin ich relativ klein, aber unverkennbar. Ich gehöre zur Familie der Entenvögel und bewohne hauptsächlich Süßwassergebiete, besonders in Moorlandschaften, Schilfgürteln und flachen Seen.

Meine bevorzugten Lebensräume

Als Moorente bevorzuge ich ruhige, flache Gewässer, oft in der Nähe von dichten Schilfbeständen. Diese dichten Ufervegetationen bieten mir nicht nur Schutz vor Raubtieren, sondern auch ideale Nistplätze. Schilf, Seggen und Binsen bieten mir Deckung und Sicherheit, sowohl für die Aufzucht meiner Küken als auch für mich selbst während der Mauser, wenn ich besonders verwundbar bin. Der Zustand dieser Schilfbestände ist entscheidend für mein Überleben. Wenn die Wasserqualität sinkt oder Schilf durch menschliche Eingriffe wie Gewässerregulierungen oder Landwirtschaft zurückgeht, finde ich keinen geeigneten Schutz mehr.

Meine Nahrungsgewohnheiten

Ich bin ein Allesfresser, wobei ich mich hauptsächlich von Wasserpflanzen, Insekten, Krebstieren und Schnecken ernähre. Ich liebe seichte Gewässer, wo ich durch Tauchgänge und Schwimmen meine Nahrung suche. Im Sommer stehen vor allem wasserlebende Insektenlarven auf meiner Speisekarte, während ich in den Wintermonaten vermehrt auf pflanzliche Nahrung umstelle. Das macht mich relativ flexibel, aber ich bin dennoch auf gesunde Feuchtgebiete angewiesen, die reich an aquatischer Flora und Fauna sind.

Fortpflanzung und Aufzucht

Ich niste gut versteckt im dichten Schilf oder in der Nähe von Wasser, um meinen Nachwuchs vor Feinden zu schützen. Meine Gelege bestehen meist aus 6 bis 12 Eiern, die ich etwa 25 Tage lang bebrüte. Die Jungvögel sind schon bald nach dem Schlüpfen in der Lage, mir ins Wasser zu folgen, doch sie bleiben auf mich angewiesen, um Schutz und Nahrung zu finden. Die Nähe zu gut erhaltenen Feuchtgebieten ist dabei essenziell, denn nur in ungestörten Habitaten können meine Küken sicher aufwachsen.

Bedrohungen und Herausforderungen

Leider stehe ich auf der Roten Liste der bedrohten Arten in vielen europäischen Ländern, da mein Lebensraum zunehmend zerstört wird. Der Verlust von Feuchtgebieten und die Verschlechterung der Wasserqualität durch Eutrophierung, Landwirtschaft und Urbanisierung bedrohen mein Überleben. Viele meiner einstigen Brut- und Rastgebiete sind heute durch menschliche Eingriffe zerstört oder stark degradiert.

Besonders gefährlich sind für mich:

Schutzmaßnahmen aus meiner Sicht

Um mich und meine Art zu schützen, ist der Erhalt und die Wiederherstellung von natürlichen Feuchtgebieten entscheidend. Dazu gehören:

Ich brauche ungestörte und gut geschützte Gebiete, um mich fortzupflanzen und zu überwintern. Internationale Schutzprogramme wie das Ramsar-Übereinkommen sind wichtige Schritte, um meine Lebensräume langfristig zu sichern. Auch die Förderung einer extensiven Landwirtschaft in Gewässernähe kann dazu beitragen, den Nährstoffeintrag zu reduzieren und meine Umwelt zu schonen.

Fazit aus meiner Perspektive

Ich, die Moorente, bin auf eine funktionierende Wasserlandschaft angewiesen. Ohne gesunde Feuchtgebiete mit dichtem Schilf, klarem Wasser und reichhaltigen Nahrungsquellen bin ich bedroht. Der Schutz und die Wiederherstellung meiner Lebensräume sind essenziell, damit ich und meine Artgenossen weiterhin in den Mooren und Sümpfen dieser Welt schwimmen und brüten können.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald