Neukartierung bayerischer Brutvögel-Vorkommen

Neukartierung bayerischer Brutvögel-Vorkommen

18/19.02.2025

Von 2005 bis 2009 sammelten über 700 begeisterte Ornithologinnen und Ornithologen in Bayern beeindruckende 137.000 Datensätze auf einer Fläche von 70.000 Quadratkilometern für den bundesweiten Brutvogelatlas ADEBAR. Nun geht das Projekt in die nächste Runde.

2025 startet die Aktualisierung von ADEBAR und bringt innovative Methoden und einen frischen Blick auf Bayerns Brutvogelwelt. Gefördert mit rund 1,6 Millionen Euro und einer eigenen Projektstelle des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) wird das Projekt in den kommenden fünf Jahren vorangetrieben. +++

18/19.02.2025

- Auftakt zur Aktualisierung des Brutvogelatlasses ADEBAR

Von 2005 bis 2009 sammelten über 700 begeisterte Ornithologinnen und Ornithologen in Bayern beeindruckende 137.000 Datensätze auf einer Fläche von 70.000 Quadratkilometern für den bundesweiten Brutvogelatlas ADEBAR. Nun geht das Projekt in die nächste Runde.

2025 startet die Aktualisierung von ADEBAR und bringt innovative Methoden und einen frischen Blick auf Bayerns Brutvogelwelt. Gefördert mit rund 1,6 Millionen Euro und einer eigenen Projektstelle des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) wird das Projekt in den kommenden fünf Jahren vorangetrieben. +++

„Mit unserem bayerischen Beitrag zum Atlas deutscher Brutvogelarten wollen wir nicht nur neue Daten zur Verbreitung und Dichte unserer heimischen Brutvögel erheben, sondern auch die Begeisterung und das Wissen um Bayerns Natur an eine neue Generation weitergeben. Das Projekt ist ein Meilenstein für den Vogelschutz und die Biodiversitätsforschung in Bayern,“ erklärt Dr. Monika Kratzer, Präsidentin des Bayerischen Landesamts für Umwelt. „Dank modernster Technologien wie digitaler Meldeportale und akustischer Methoden können wir die Erhebungen noch präziser und effizienter gestalten.“

Das Projekt ADEBAR ist ein bundesweites Vorhaben unter Leitung des Dachverbandes der Deutschen Avifaunisten. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit den staatlichen Vogelschutzwarten, Fachgesellschaften und Ehrenamtlichen. Die Ornithologische Gesellschaft in Bayern sowie die Landesverbände des BUND Naturschutzes und des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz sind dabei zentrale Partner. „ADEBAR schafft eine unverzichtbare Grundlage, um Bayerns Vogelwelt besser zu verstehen und gezielt zu schützen,“ erläutert Robert Pfeifer, Generalsekretär der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. „Dank der wissenschaftlich fundierten Erhebungen können wir Veränderungen in den Beständen unserer Brutvögel präzise dokumentieren und für die Zukunft absichern. Es ist eine Freude, dieses wichtige Projekt mit unserer Expertise zu unterstützen.“

Der neue Brutvogelatlas wird wichtige Informationen über die Verbreitung von rund 250 Vogelarten in Bayern und ganz Deutschland liefern. Die Erhebungen fließen in den nationalen Bericht zur EU-Vogelschutzrichtlinie ein und sind Grundlage für den Schutz der heimischen Brutvögel. Besonders im Hinblick auf die ehrenamtliche Mitarbeit ist der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern ein bedeutender Projektpartner. Dessen Vorsitzender Dr. Norbert Schäffer hebt hervor: „Die Mithilfe von Ehrenamtlichen ist essenziell, um eine flächendeckende Erfassung der Brutvögel in Bayern zu ermöglichen. Das Projekt ADEBAR zeigt einmal mehr, wie wir gemeinsam die Grundlagen für die Vogelschutzarbeit der Zukunft schaffen können – und jede Person kann Teil davon sein.“

Auch der Bund Naturschutz in Bayern e.V. ist ein engagierter Partner. Dessen Artenschutzreferent, Dr. Andreas Zahn, betont: „Die Aktualisierung von ADEBAR ist ein entscheidender Schritt, um die vielfältigen Lebensräume unserer Brutvögel zu sichern. Gerade in Zeiten des Klimawandels müssen wir über fundierte Daten verfügen, um wirkungsvolle Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie wissenschaftliche Expertise und ehrenamtliches Engagement Hand in Hand gehen können, um die biologische Vielfalt zu bewahren.“

Mit digitalen Plattformen und der Unterstützung erfahrener Mentorinnen und Mentoren bietet ADEBAR eine einfache Möglichkeit, Vogelkundige und Naturbegeisterte in ganz Bayern zu vernetzen. Dabei spielen das Meldeportal ornitho.de sowie die App NaturaList eine zentrale Rolle, um die Beobachtungen systematisch und bayernweit zu dokumentieren. Die Ergebnisse von ADEBAR werden voraussichtlich 2030 vorliegen und dienen als Grundlage für Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen in Bayern und darüber hinaus.

Quelle

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Bürgermeister-Ulrich-Straße 160

86179 Augsburg

Stand

03.02.2025

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Das Projekt ADEBAR ist ein bundesweites Vorhaben unter Leitung des Dachverbandes der Deutschen Avifaunisten. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit den staatlichen Vogelschutzwarten, Fachgesellschaften und Ehrenamtlichen. Die Ornithologische Gesellschaft in Bayern sowie die Landesverbände des BUND Naturschutzes und des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz sind dabei zentrale Partner. „ADEBAR schafft eine unverzichtbare Grundlage, um Bayerns Vogelwelt besser zu verstehen und gezielt zu schützen,“ erläutert Robert Pfeifer, Generalsekretär der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. „Dank der wissenschaftlich fundierten Erhebungen können wir Veränderungen in den Beständen unserer Brutvögel präzise dokumentieren und für die Zukunft absichern. Es ist eine Freude, dieses wichtige Projekt mit unserer Expertise zu unterstützen.“

Der neue Brutvogelatlas wird wichtige Informationen über die Verbreitung von rund 250 Vogelarten in Bayern und ganz Deutschland liefern. Die Erhebungen fließen in den nationalen Bericht zur EU-Vogelschutzrichtlinie ein und sind Grundlage für den Schutz der heimischen Brutvögel. Besonders im Hinblick auf die ehrenamtliche Mitarbeit ist der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern ein bedeutender Projektpartner. Dessen Vorsitzender Dr. Norbert Schäffer hebt hervor: „Die Mithilfe von Ehrenamtlichen ist essenziell, um eine flächendeckende Erfassung der Brutvögel in Bayern zu ermöglichen. Das Projekt ADEBAR zeigt einmal mehr, wie wir gemeinsam die Grundlagen für die Vogelschutzarbeit der Zukunft schaffen können – und jede Person kann Teil davon sein.“

Auch der Bund Naturschutz in Bayern e.V. ist ein engagierter Partner. Dessen Artenschutzreferent, Dr. Andreas Zahn, betont: „Die Aktualisierung von ADEBAR ist ein entscheidender Schritt, um die vielfältigen Lebensräume unserer Brutvögel zu sichern. Gerade in Zeiten des Klimawandels müssen wir über fundierte Daten verfügen, um wirkungsvolle Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie wissenschaftliche Expertise und ehrenamtliches Engagement Hand in Hand gehen können, um die biologische Vielfalt zu bewahren.“

Mit digitalen Plattformen und der Unterstützung erfahrener Mentorinnen und Mentoren bietet ADEBAR eine einfache Möglichkeit, Vogelkundige und Naturbegeisterte in ganz Bayern zu vernetzen. Dabei spielen das Meldeportal ornitho.de sowie die App NaturaList eine zentrale Rolle, um die Beobachtungen systematisch und bayernweit zu dokumentieren. Die Ergebnisse von ADEBAR werden voraussichtlich 2030 vorliegen und dienen als Grundlage für Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen in Bayern und darüber hinaus.

Quelle

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Bürgermeister-Ulrich-Straße 160

86179 Augsburg

Stand

03.02.2025

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

Ramsar-Nationalbericht zum Schutz von Feuchtgebieten vorgelegt

Ramsar-Nationalbericht zum Schutz von Feuchtgebieten vorgelegt

17/18.02.2025

Der Bericht dokumentiert erfolgreiche Maßnahmen und Aktivitäten des Bundes und der Bundesländer zur Erhaltung und Förderung von Feuchtgebieten in den letzten drei Jahren.

17/18.02.2025

- Berlin. Die Bundesregierung hat ihren nationalen Bericht zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur nachhaltigen Nutzung von Feuchtgebieten im Rahmen der internationalen Ramsar-Konvention vorgelegt.

Der Bericht dokumentiert erfolgreiche Maßnahmen und Aktivitäten des Bundes und der Bundesländer zur Erhaltung und Förderung von Feuchtgebieten in den letzten drei Jahren.

Zentrale Elemente zur Umsetzung in Deutschland sind in dieser Berichtsperiode die Nationale Moorschutzstrategie und das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz der Bundesregierung unter Federführung des Bundesumweltministeriums (BMUV). Auch international fördert die Bundesregierung Projekte zur Erhaltung und Wiederherstellung von Feuchtgebieten im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI). Deutschland ist zudem der Danube WILDisland Ramsar-Regionalinitiative in der Donau-Region beigetreten. Außerdem hat das BMUV erstmals einen nationalen Jugendvertreter für die Ramsar-Konvention ernannt.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke: „Feuchtgebiete, wie Moore, Auen und Marschland, spielen eine entscheidende Rolle beim natürlichen Klimaschutz und der Anpassung an die Folgen der Klimakrise. Mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz fördern wir in Deutschland Maßnahmen, um den Zustand dieser Ökosysteme und ihre Klimaschutzleistungen zu verbessern. Im Rahmen der Nationalen Moorschutzstrategie ist neben dem Schutz intakter Moore auch die Wiederherstellung und nachhaltige Bewirtschaftung bisher entwässerter Moorböden ein zentrales Thema“.

BfN-Präsidentin Sabine Riewenherm: „Feuchtgebiete, wie Moore, Küsten, Seen, Flüsse, Mangroven sind die vielseitigsten und gleichzeitig am stärksten bedrohten Ökosysteme der Erde. Auf nationaler Ebene unterstützt Deutschland den Schutz, die Wiederherstellung und die nachhaltige Nutzung von Feuchtgebieten auf vielfältige Weise, so zum Beispiel auch durch die Renaturierung von Bundeswasserstraßen und ihren Auen im Rahmen des Bundesprogramms 'Blaues Band'.“

Die Ramsar-Nationalberichte sind zentrale Bestandteile der Vorbereitung auf die Vertragsstaatenkonferenzen der Ramsar-Konvention. Alle drei Jahre legen die Mitgliedsstaaten der Ramsar-Konvention anhand dieser detaillierten Berichte die Umsetzung der Konvention dar. Die nächste Vertragsstaatenkonferenz findet vom 23. bis 31. Juli 2025 in Simbabwe statt. Neben der Nationalen Moorschutzstrategie und dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz stellt der Bericht die folgenden Maßnahmen und Aktivitäten Deutschlands vor:

Beitritt Deutschlands zur Danube WILDisland Ramsar-Regionalinitiative in der Donau-Region

Die „wilden Inseln“ der Donau gelten als ökologisch besonders hochwertig und stehen im Mittelpunkt der Initiative. Durch die gesteigerte grenz- und länderübergreifende Zusammenarbeit auf einem Gebiet von 3.000 Kilometer Flusslänge in zehn Ländern, sollen über 900 dieser Inseln geschützt und bewahrt werden. Übergeordnetes Ziel ist, die ökologische Konnektivität entlang der Donau zu stärken, die natürliche Wildnis im Herzen Europas zu bewahren, Feuchtgebiete zu erhalten und die Flussdynamik der Donau zu fördern. Das BMUV wird die Initiative über drei Jahre mit rund 225.000 EUR beim Aufbau von Kapazitäten, Maßnahmen zur Vernetzung und Kommunikation unterstützen. Die Initiative wurde von der Dachorganisation der Donauschutzgebiete DANUBEPARKS entwickelt.

Auch über den Donauraum hinaus leistet Deutschland einen Beitrag zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur nachhaltigen Nutzung von Feuchtgebietsökosystemen. Im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) fördert die Bundesregierung mit 8 Millionen Euro beispielsweise die Erhaltung und Wiederherstellung von Seen und Feuchtgebieten sowie den Schutz der damit verbundenen Biodiversität in zehn Ländern Südamerikas, Afrikas und Asiens.

Ausweitung der Öffentlichkeits- und Jugendarbeit zur Bedeutung von Feuchtgebieten:

Um das Bewusstsein für Feuchtgebiete bei jungen Menschen zu stärken, hat Deutschland einen Jugendvertreter für die Feuchtgebietskonvention ernannt, welcher auch die Belange junger Menschen in die Arbeit zur Umsetzung der Konvention in Deutschland, aber auch international einbringen soll.

Um die Öffentlichkeitsarbeit in der Zukunft zu unterstützen, wird in diesem Jahr eine Broschüre zu den deutschen Ramsar Gebieten entwickelt. Über eine Wanderausstellung werden die Inhalte zudem einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

Aktivitäten zur Vernetzung:

Ende November 2024 organisierte das Bundesamt für Naturschutz (BfN) einen wichtigen Workshop zu nationalen Feuchtgebietsinventaren in Europa. Vertreter aus 23 europäischen Ländern tauschten sich über ihre Ansätze dazu aus, einschließlich der Nutzung neuer Technologien hinsichtlich Erdbeobachtung und künstlicher Intelligenz. Die Erfassung des Potentials von Feuchtgebieten für die Speicherung von Kohlenstoff, aber auch für andere wichtige Ökosystemleistungen, setzt eine Inventarisierung der Gebiete voraus.

Hintergrund

Ramsar-Konvention

Die internationale Konvention zum Schutz von Feuchtgebieten verfolgt das Ziel, Feuchtgebiete ganzheitlich zu schützen, nachhaltig zu nutzen sowie Forschung, Bildung und Kommunikation, Weiterbildung und internationale Zusammenarbeit hierzu zu fördern. Die Bundesrepublik Deutschland ist der Ramsar-Konvention im Jahr 1976 beigetreten und beherbergt derzeit 35 Ramsar Gebiete auf einer Fläche von 868.320 Hektar, darunter drei grenzüberschreitende Ramsar Gebiete.

Jährlich wird am 2. Februar mit dem „Weltfeuchtgebietstag“ auf die Bedeutung von Feuchtgebieten und das Bestehen dieses völkerrechtlichen Abkommens hingewiesen. Mittlerweile zählt die Konvention 172 Mitgliedsstaaten. Weltweit konnten bisher 2525 „Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung“ ausgewiesen werden.

Mit einer Ausweisung von Ramsar-Feuchtgebieten verpflichten sich die Mitgliedsländer der Ramsar-Konvention zugleich, dafür zu sorgen, dass auch die übrigen Feuchtgebiete innerhalb ihrer Grenzen nachhaltig genutzt werden. Weiterhin sind die Vertragsstaaten zur internationalen Zusammenarbeit aufgefordert. Alle drei Jahre muss eine ausführliche Berichterstattung erfolgen.

In der Aufnahme von © Untere Naturschutzbehörde Rosenheim

Quelle

Bundesamt für Naturschutz (BfN)

Konstantinstr. 110

53179 Bonn

Stand

31.01.2025

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Bundesumweltministerin Steffi Lemke: „Feuchtgebiete, wie Moore, Auen und Marschland, spielen eine entscheidende Rolle beim natürlichen Klimaschutz und der Anpassung an die Folgen der Klimakrise. Mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz fördern wir in Deutschland Maßnahmen, um den Zustand dieser Ökosysteme und ihre Klimaschutzleistungen zu verbessern. Im Rahmen der Nationalen Moorschutzstrategie ist neben dem Schutz intakter Moore auch die Wiederherstellung und nachhaltige Bewirtschaftung bisher entwässerter Moorböden ein zentrales Thema“.

BfN-Präsidentin Sabine Riewenherm: „Feuchtgebiete, wie Moore, Küsten, Seen, Flüsse, Mangroven sind die vielseitigsten und gleichzeitig am stärksten bedrohten Ökosysteme der Erde. Auf nationaler Ebene unterstützt Deutschland den Schutz, die Wiederherstellung und die nachhaltige Nutzung von Feuchtgebieten auf vielfältige Weise, so zum Beispiel auch durch die Renaturierung von Bundeswasserstraßen und ihren Auen im Rahmen des Bundesprogramms 'Blaues Band'.“

Die Ramsar-Nationalberichte sind zentrale Bestandteile der Vorbereitung auf die Vertragsstaatenkonferenzen der Ramsar-Konvention. Alle drei Jahre legen die Mitgliedsstaaten der Ramsar-Konvention anhand dieser detaillierten Berichte die Umsetzung der Konvention dar. Die nächste Vertragsstaatenkonferenz findet vom 23. bis 31. Juli 2025 in Simbabwe statt. Neben der Nationalen Moorschutzstrategie und dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz stellt der Bericht die folgenden Maßnahmen und Aktivitäten Deutschlands vor:

Beitritt Deutschlands zur Danube WILDisland Ramsar-Regionalinitiative in der Donau-Region

Die „wilden Inseln“ der Donau gelten als ökologisch besonders hochwertig und stehen im Mittelpunkt der Initiative. Durch die gesteigerte grenz- und länderübergreifende Zusammenarbeit auf einem Gebiet von 3.000 Kilometer Flusslänge in zehn Ländern, sollen über 900 dieser Inseln geschützt und bewahrt werden. Übergeordnetes Ziel ist, die ökologische Konnektivität entlang der Donau zu stärken, die natürliche Wildnis im Herzen Europas zu bewahren, Feuchtgebiete zu erhalten und die Flussdynamik der Donau zu fördern. Das BMUV wird die Initiative über drei Jahre mit rund 225.000 EUR beim Aufbau von Kapazitäten, Maßnahmen zur Vernetzung und Kommunikation unterstützen. Die Initiative wurde von der Dachorganisation der Donauschutzgebiete DANUBEPARKS entwickelt.

Auch über den Donauraum hinaus leistet Deutschland einen Beitrag zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur nachhaltigen Nutzung von Feuchtgebietsökosystemen. Im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) fördert die Bundesregierung mit 8 Millionen Euro beispielsweise die Erhaltung und Wiederherstellung von Seen und Feuchtgebieten sowie den Schutz der damit verbundenen Biodiversität in zehn Ländern Südamerikas, Afrikas und Asiens.

Ausweitung der Öffentlichkeits- und Jugendarbeit zur Bedeutung von Feuchtgebieten:

Um das Bewusstsein für Feuchtgebiete bei jungen Menschen zu stärken, hat Deutschland einen Jugendvertreter für die Feuchtgebietskonvention ernannt, welcher auch die Belange junger Menschen in die Arbeit zur Umsetzung der Konvention in Deutschland, aber auch international einbringen soll.

Um die Öffentlichkeitsarbeit in der Zukunft zu unterstützen, wird in diesem Jahr eine Broschüre zu den deutschen Ramsar Gebieten entwickelt. Über eine Wanderausstellung werden die Inhalte zudem einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

Aktivitäten zur Vernetzung:

Ende November 2024 organisierte das Bundesamt für Naturschutz (BfN) einen wichtigen Workshop zu nationalen Feuchtgebietsinventaren in Europa. Vertreter aus 23 europäischen Ländern tauschten sich über ihre Ansätze dazu aus, einschließlich der Nutzung neuer Technologien hinsichtlich Erdbeobachtung und künstlicher Intelligenz. Die Erfassung des Potentials von Feuchtgebieten für die Speicherung von Kohlenstoff, aber auch für andere wichtige Ökosystemleistungen, setzt eine Inventarisierung der Gebiete voraus.

Hintergrund

Ramsar-Konvention

Die internationale Konvention zum Schutz von Feuchtgebieten verfolgt das Ziel, Feuchtgebiete ganzheitlich zu schützen, nachhaltig zu nutzen sowie Forschung, Bildung und Kommunikation, Weiterbildung und internationale Zusammenarbeit hierzu zu fördern. Die Bundesrepublik Deutschland ist der Ramsar-Konvention im Jahr 1976 beigetreten und beherbergt derzeit 35 Ramsar Gebiete auf einer Fläche von 868.320 Hektar, darunter drei grenzüberschreitende Ramsar Gebiete.

Jährlich wird am 2. Februar mit dem „Weltfeuchtgebietstag“ auf die Bedeutung von Feuchtgebieten und das Bestehen dieses völkerrechtlichen Abkommens hingewiesen. Mittlerweile zählt die Konvention 172 Mitgliedsstaaten. Weltweit konnten bisher 2525 „Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung“ ausgewiesen werden.

Mit einer Ausweisung von Ramsar-Feuchtgebieten verpflichten sich die Mitgliedsländer der Ramsar-Konvention zugleich, dafür zu sorgen, dass auch die übrigen Feuchtgebiete innerhalb ihrer Grenzen nachhaltig genutzt werden. Weiterhin sind die Vertragsstaaten zur internationalen Zusammenarbeit aufgefordert. Alle drei Jahre muss eine ausführliche Berichterstattung erfolgen.

In der Aufnahme von © Untere Naturschutzbehörde Rosenheim

- Rosenheimer Stammbeckenmoore

Quelle

Bundesamt für Naturschutz (BfN)

Konstantinstr. 110

53179 Bonn

Stand

31.01.2025

Für diese Information trägt ausnahmslos der/die Autor*in/Urheber*in die redaktionelle Verantwortung. Die kommunizierten Informationen geben ausnahmslos die Meinung des Verfassers*in, nicht eine Stellungnahme unserer Organisation wieder.

Artenschutz in Franken® - wir engagieren uns für die Erhaltung der Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - im Sinne uns nachfolgender Generationen.

A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F - A.i.F - A.i.F -A.i.F

Artenschutz in Franken®

Das Eurasische Eichhörnchen an der Winterfütterung

Das Eurasische Eichhörnchen an der Winterfütterung

16/17.02.2025

Hier sind die wichtigsten Gründe und möglichen Probleme:

16/17.02.2025

- Das Eurasische Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) besucht im Winter häufig Vogel-Futterstellen, da diese eine leicht zugängliche Nahrungsquelle darstellen.

Hier sind die wichtigsten Gründe und möglichen Probleme:

Gründe für den Besuch von Vogel-Futterstellen durch Eichhörnchen:

Nahrungsmangel im Winter:

Attraktive Futterarten:

Leicht zugängliche Nahrung:

Instinktives Vorratsverhalten:

Probleme durch Eichhörnchen an Vogelfütterungen:

Konkurrenz um Futter:

Zerstörung von Futterspendern:

Verunreinigung des Futters:

Ungewollte Fütterung großer Populationen:

Lösungen:

In der Aufnahme von Helga Zinnecker

Nahrungsmangel im Winter:

- Eichhörnchen ernähren sich hauptsächlich von Nüssen, Samen, Beeren und Pilzen. Im Winter, wenn das Nahrungsangebot knapp ist, bieten Vogelhäuschen eine wertvolle Energiequelle.

Attraktive Futterarten:

- Besonders Sonnenblumenkerne, Nüsse und Fettfutter (z. B. Meisenknödel) sind für Eichhörnchen sehr nahrhaft und daher begehrt.

Leicht zugängliche Nahrung:

- Eichhörnchen sind geschickte Kletterer und können problemlos Futterhäuser oder -silos erreichen, selbst wenn sie für Vögel gedacht sind.

Instinktives Vorratsverhalten:

- Eichhörnchen nehmen oft mehr Futter mit, als sie sofort fressen, und vergraben es als Vorrat für später.

Probleme durch Eichhörnchen an Vogelfütterungen:

Konkurrenz um Futter:

- Eichhörnchen können große Mengen Futter aufnehmen und verdrängen dabei kleinere Vögel, die auf die Winterfütterung angewiesen sind.

Zerstörung von Futterspendern:

- Sie knabbern Plastik- oder Holzkonstruktionen an, um an das Futter zu gelangen, was langfristig zu Schäden führen kann.

Verunreinigung des Futters:

- Eichhörnchen klettern mit schmutzigen Pfoten ins Futter, was zur Verbreitung von Bakterien und Parasiten führen kann.

Ungewollte Fütterung großer Populationen:

- Eine ständige Futterquelle kann dazu führen, dass sich Eichhörnchenpopulationen lokal stark vermehren, was zu weiteren Problemen führt.

Lösungen:

- Eichhörnchen-sichere Futterspender (mit Metallkäfig oder rutschigen Oberflächen)

- Getrennte Futterstellen für Eichhörnchen mit Nüssen in speziellen Futterboxen

- Aufhängung von Vogelhäusern an glatten Metallstangen oder mit speziellen Schutzmanschetten

In der Aufnahme von Helga Zinnecker

- Eichhörnchen an einer Winterfütterung die für Kleinvögel errichtet wurde.

Artenschutz in Franken®

Ein Welterbe für den Mauersegler - Bamberg / Gaustadt 2025

Ein Welterbe für den Mauersegler

15/16.02.2025

Bamberg - Gaustadt / Bayern. Wie auch in anderen Städten der Republik erkennen wir seit geraumer Zeit einen elementaren Rückgang der Vogelart Mauersegler. Neben Nahrungsmangel sind es vornehmlich fehlende Fortpflanzungsstätten die es den Tieren zunehmend schwerer machen sich einer erfolgreichen Arterhaltung zu widmen.

15/16.02.2025

- Ein innovatives Gemeinschaftsprojekt engagiert sich für die Erhaltung der letzten Mauersegler in der Stadt Bamberg.

Bamberg - Gaustadt / Bayern. Wie auch in anderen Städten der Republik erkennen wir seit geraumer Zeit einen elementaren Rückgang der Vogelart Mauersegler. Neben Nahrungsmangel sind es vornehmlich fehlende Fortpflanzungsstätten die es den Tieren zunehmend schwerer machen sich einer erfolgreichen Arterhaltung zu widmen.

Artenschutz in Franken®, Stadt Bamberg – Umweltamt und Privateigentümer möchten dem Verlust der Biodiversität mit einem konkreten, regionalem Schutzprojekt entgegenwirken. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV)

Mit der Installation einer speziellen Nisthilfenkette wurden vor wenigen Tagen neue Mauersegler Reproduktionsmöglichkeiten geschaffen. An einer geeigneten Bauwerkfassade konnten 5 Nistplätze an einem Privathaus in Gaustadt mit einem Hubsteiger montiert werden.Diese Niststätten bieten kulturfolgenden Kleinvogelarten wie z. B. dem Mauersegler nun geeignete, prädatorensichere Reproduktionsmöglichkeiten. Auch klimatische Faktoren waren Bestandteil des Projekts, denn mehr und mehr (auch traditionelle) Brutplätze verlieren aufgrund des Klimawandels ihre Funktionalität und damit verenden viele Jungtiere, bereits in überhitzen Brutnischen ohne jemals einen ersten Flügelschlag im freien Luftraum erleben zu dürfen.

Die nun hier installierten Nisthilfen wurden neben einer Ansitzschräge die natürliche Fressfeinde, die an den Reproduktionsstandorten in Erscheinung treten könnten, davon abhalten, sich hier niederzulassen, mit Maßnahmen zur Reduzierung einer Brutplatzüberhitzung ausgestattet. Selbstredend das die Nisthilfen in einer nachhaltigen Konzeption ausgeführt wurden, um nach einer Annahme auch viele Jahrzehnte ihrer wertvollen Aufgabe nachkommen zu können.

In der Aufnahme

Mit der Installation einer speziellen Nisthilfenkette wurden vor wenigen Tagen neue Mauersegler Reproduktionsmöglichkeiten geschaffen. An einer geeigneten Bauwerkfassade konnten 5 Nistplätze an einem Privathaus in Gaustadt mit einem Hubsteiger montiert werden.Diese Niststätten bieten kulturfolgenden Kleinvogelarten wie z. B. dem Mauersegler nun geeignete, prädatorensichere Reproduktionsmöglichkeiten. Auch klimatische Faktoren waren Bestandteil des Projekts, denn mehr und mehr (auch traditionelle) Brutplätze verlieren aufgrund des Klimawandels ihre Funktionalität und damit verenden viele Jungtiere, bereits in überhitzen Brutnischen ohne jemals einen ersten Flügelschlag im freien Luftraum erleben zu dürfen.

Die nun hier installierten Nisthilfen wurden neben einer Ansitzschräge die natürliche Fressfeinde, die an den Reproduktionsstandorten in Erscheinung treten könnten, davon abhalten, sich hier niederzulassen, mit Maßnahmen zur Reduzierung einer Brutplatzüberhitzung ausgestattet. Selbstredend das die Nisthilfen in einer nachhaltigen Konzeption ausgeführt wurden, um nach einer Annahme auch viele Jahrzehnte ihrer wertvollen Aufgabe nachkommen zu können.

In der Aufnahme

- Montierte Nisthilfenkette mit vorgehaltener Ansitzschräge die auch einen Traufkörper imitiert.

Artenschutz in Franken®

Goldammer (Emberiza citrinella)

Die Goldammer (Emberiza citrinella)

14/15.02.2025

Wenn die ersten Strahlen der Sonne das Gras küssen, erhebe ich mich aus dem Gebüsch und singe mein Lied. Ein Lied, das meine Vorfahren schon gesungen haben, lange bevor Menschen Felder pflügten und Straßen bauten. Es ist einfach, aber erfüllt von der Sehnsucht nach einem grenzenlosen Himmel und der Wärme eines sicheren Nestes.

14/15.02.2025

- Ich bin die Goldammer (Emberiza citrinella), ein Geschöpf der Felder und Hecken, ein Sänger in der Morgenröte.

Wenn die ersten Strahlen der Sonne das Gras küssen, erhebe ich mich aus dem Gebüsch und singe mein Lied. Ein Lied, das meine Vorfahren schon gesungen haben, lange bevor Menschen Felder pflügten und Straßen bauten. Es ist einfach, aber erfüllt von der Sehnsucht nach einem grenzenlosen Himmel und der Wärme eines sicheren Nestes.

Ich lebe von dem, was die Erde mir schenkt – Samen, kleine Insekten, manchmal ein Wurm. Meine Füße spüren die raue Rinde der Büsche, mein Blick schweift über das Land, das einst wilder war, grüner, lebendiger. Heute sehe ich Felder, die sich in strengen Linien erstrecken, weniger Hecken, weniger unberührte Wiesen. Manchmal frage ich mich: Werden meine Kinder noch genügend Platz zum Leben finden?

Ich bin nicht allein. Ich habe einen Partner, eine Familie, ein Nest verborgen im dichten Gestrüpp. Ich baue es mit Geduld, mit Halmen und Moos, in der Hoffnung, dass kein Fuchs, keine Sense, kein Traktor es zerstört. Doch die Welt verändert sich schnell, schneller als meine Flügel mich tragen können.

Und doch singe ich. Denn mein Lied ist mein Erbe, meine Sprache, mein Herz. Es trägt meine Hoffnung in die Welt, auf dass sie mich nicht vergisst.

In der Aufnahme von Helga Zinnecker

Ich bin nicht allein. Ich habe einen Partner, eine Familie, ein Nest verborgen im dichten Gestrüpp. Ich baue es mit Geduld, mit Halmen und Moos, in der Hoffnung, dass kein Fuchs, keine Sense, kein Traktor es zerstört. Doch die Welt verändert sich schnell, schneller als meine Flügel mich tragen können.

Und doch singe ich. Denn mein Lied ist mein Erbe, meine Sprache, mein Herz. Es trägt meine Hoffnung in die Welt, auf dass sie mich nicht vergisst.

In der Aufnahme von Helga Zinnecker

- Goldammer (Emberiza citrinella)

Artenschutz in Franken®

Amsel (Turdus merula)

Die Amsel (Turdus merula)

13/14.02.2025

Meine Gestalt ist von einer eleganten Schlichtheit geprägt: schwarz mit einem auffälligen orangefarbenen Schnabel, der meine Art leicht erkennbar macht.

13/14.02.2025

- Als Amsel (Turdus merula) betrachtet man mich oft als eine der vertrautesten Singvogelarten in vielen Lebensräumen Europas und darüber hinaus.

Meine Gestalt ist von einer eleganten Schlichtheit geprägt: schwarz mit einem auffälligen orangefarbenen Schnabel, der meine Art leicht erkennbar macht.

In meinem täglichen Leben erforsche ich die Welt hauptsächlich durch meine Lieder und mein Verhalten. Mein Gesang ist nicht nur ein Mittel zur Kommunikation, sondern auch eine künstlerische Äußerung meiner Selbst und meines Territoriums. Die melodischen Töne, die ich von mir gebe, sind Teil eines komplexen Codes, der sowohl die Weibchen anzieht als auch andere Männchen warnt, dass dieses Territorium besetzt ist.

Meine Nahrungssuche ist ebenfalls eine kritische Aktivität. Als Allesfresser ernähre ich mich von Insekten, Würmern, Beeren und Früchten. Dies hält mich nicht nur gesund, sondern ermöglicht es mir auch, ein wichtiger Teil des ökologischen Gleichgewichts zu sein, indem ich die Populationen von Schädlingen reguliere und Samen verbreite.

Jenseits meines alltäglichen Lebens spiegeln sich in meinem Verhalten tiefe Überlegungen wider. Die Wahl meines Nistplatzes, die Art und Weise, wie ich mein Territorium verteidige, und sogar die Komplexität meines Gesangs sind Zeugnisse für die evolutionäre Anpassung und die enge Verbundenheit mit meiner Umwelt. Als Individuum und als Art strebe ich danach, mich anzupassen und zu überleben, während ich gleichzeitig zur Vielfalt und zum Wohlergehen der natürlichen Welt beitrage.

So betrachtet, bin ich nicht nur eine Amsel, sondern auch ein lebendiges Beispiel für die Schönheit und den Sinn in der Natur, durchdrungen von einem feinen Netzwerk biologischer und ökologischer Interaktionen.

In der Aufnahme von Helga Zinnecker

Meine Nahrungssuche ist ebenfalls eine kritische Aktivität. Als Allesfresser ernähre ich mich von Insekten, Würmern, Beeren und Früchten. Dies hält mich nicht nur gesund, sondern ermöglicht es mir auch, ein wichtiger Teil des ökologischen Gleichgewichts zu sein, indem ich die Populationen von Schädlingen reguliere und Samen verbreite.

Jenseits meines alltäglichen Lebens spiegeln sich in meinem Verhalten tiefe Überlegungen wider. Die Wahl meines Nistplatzes, die Art und Weise, wie ich mein Territorium verteidige, und sogar die Komplexität meines Gesangs sind Zeugnisse für die evolutionäre Anpassung und die enge Verbundenheit mit meiner Umwelt. Als Individuum und als Art strebe ich danach, mich anzupassen und zu überleben, während ich gleichzeitig zur Vielfalt und zum Wohlergehen der natürlichen Welt beitrage.

So betrachtet, bin ich nicht nur eine Amsel, sondern auch ein lebendiges Beispiel für die Schönheit und den Sinn in der Natur, durchdrungen von einem feinen Netzwerk biologischer und ökologischer Interaktionen.

In der Aufnahme von Helga Zinnecker

- Amselmännchen

Artenschutz in Franken®

Ein Welterbe für den Mauersegler 2025 - Auferstehungskirche - Bamberg

Ein Welterbe für den Mauersegler 2025 - Auferstehungskirche - Bamberg

12/13.02.2025

• Ein innovatives Gemeinschaftsprojekt engagiert sich für die Erhaltung der letzten Mauersegler in der Stadt Bamberg.

Bamberg / Bayern. Wie auch in anderen Städten der Republik erkennen wir seit geraumer Zeit einen elementaren Rückgang der Vogelart Mauersegler. Neben Nahrungsmangel sind es vornehmlich fehlende Fortpflanzungsstätten die den Tieren zunehmend schwerer machen sich einer erfolgreichen Arterhaltung zu widmen.

Artenschutz in Franken®, Stadt Bamberg – Umweltamt und die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Auferstehungskirche Bamberg möchten dem Verlust der Biodiversität mit einem konkreten, regionalem Schutzprojekt entgegenwirken. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).

12/13.02.2025

• Ein innovatives Gemeinschaftsprojekt engagiert sich für die Erhaltung der letzten Mauersegler in der Stadt Bamberg.

Bamberg / Bayern. Wie auch in anderen Städten der Republik erkennen wir seit geraumer Zeit einen elementaren Rückgang der Vogelart Mauersegler. Neben Nahrungsmangel sind es vornehmlich fehlende Fortpflanzungsstätten die den Tieren zunehmend schwerer machen sich einer erfolgreichen Arterhaltung zu widmen.

Artenschutz in Franken®, Stadt Bamberg – Umweltamt und die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Auferstehungskirche Bamberg möchten dem Verlust der Biodiversität mit einem konkreten, regionalem Schutzprojekt entgegenwirken. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).

- Mit der Installation einer speziellen Nisthilfenkette wurden neue Mauersegler Reproduktionsmöglichkeiten geschaffen werden.

Diese Niststätten bieten kulturfolgenden Kleinvogelarten wie z. B. dem Mauersegler nun geeignete, prädatorensichere Reproduktionsmöglichkeiten. Auch klimatische Faktoren waren Bestandteil des Projekts, denn mehr und mehr (auch traditionelle) Brutplätze verlieren aufgrund des Klimawandels ihre Funktionalität und damit verenden viele Jungtiere, bereits in überhitzen Brutnischen ohne jemals einen ersten Flügelschlag im freien Luftraum erleben zu dürfen.

Die hier vorgesehenen Nisthilfen, die wir von diesem Hersteller bereits mehrfach mit Erfolg einsetzten, sind mit einer Ansitzschräge ausgestattet, welche natürliche Fressfeinde, die an den Reproduktionsstandorten in Erscheinung treten könnten, davon abhalten, sich hier niederzulassen.Selbstredend das die Nisthilfen in einer nachhaltigen Konzeption ausgeführt wurden, um nach einer Annahme auch viele Jahrzehnte ihrer wertvollen Aufgabe nachkommen zu können.

Mauersegler sind faszinierende Vögel, die oft in urbanen Umgebungen wie Kirchen nisten. Der Schutz dieser Art ist wichtig, da ihr Bestand in vielen Regionen rückläufig ist. Um Mauerseglern an Kirchen zu helfen, haben wir speziell auf die Gegebenheiten zugeschnittene Nisthilfen verwendet.

Diese Nisthilfen wurden exakt in die Zwischenräume der Schalllamellen eingepasst und in den Dachstuhl Innenbereich geführt.Solche Artenschutzmaßnahmen sind von großer Bedeutung, da sie helfen, den Lebensraum für gefährdete Arten wie den Mauersegler in städtischen Gebieten zu bewahren. Durch den Schutz ihrer Nistplätze tragen diese Maßnahmen dazu bei, dass diese Vögel auch in Zukunft einen sicheren Rückzugsort finden können, trotz der zunehmenden urbanen Entwicklung und der damit verbundenen Herausforderungen.

In der Aufnahme

• Eingebrachte Nisthilfen nach erfolgreicher Montage - lediglich die Anflugrosetten sind aus der Ferne erkennbar.

Die hier vorgesehenen Nisthilfen, die wir von diesem Hersteller bereits mehrfach mit Erfolg einsetzten, sind mit einer Ansitzschräge ausgestattet, welche natürliche Fressfeinde, die an den Reproduktionsstandorten in Erscheinung treten könnten, davon abhalten, sich hier niederzulassen.Selbstredend das die Nisthilfen in einer nachhaltigen Konzeption ausgeführt wurden, um nach einer Annahme auch viele Jahrzehnte ihrer wertvollen Aufgabe nachkommen zu können.

Mauersegler sind faszinierende Vögel, die oft in urbanen Umgebungen wie Kirchen nisten. Der Schutz dieser Art ist wichtig, da ihr Bestand in vielen Regionen rückläufig ist. Um Mauerseglern an Kirchen zu helfen, haben wir speziell auf die Gegebenheiten zugeschnittene Nisthilfen verwendet.

Diese Nisthilfen wurden exakt in die Zwischenräume der Schalllamellen eingepasst und in den Dachstuhl Innenbereich geführt.Solche Artenschutzmaßnahmen sind von großer Bedeutung, da sie helfen, den Lebensraum für gefährdete Arten wie den Mauersegler in städtischen Gebieten zu bewahren. Durch den Schutz ihrer Nistplätze tragen diese Maßnahmen dazu bei, dass diese Vögel auch in Zukunft einen sicheren Rückzugsort finden können, trotz der zunehmenden urbanen Entwicklung und der damit verbundenen Herausforderungen.

In der Aufnahme

• Eingebrachte Nisthilfen nach erfolgreicher Montage - lediglich die Anflugrosetten sind aus der Ferne erkennbar.

Artenschutz in Franken®

Die Amsel (Turdus merula)

Amsel (Turdus merula)

11/12.02.2025

Meine Gestalt ist von einer eleganten Schlichtheit geprägt: schwarz mit einem auffälligen orangefarbenen Schnabel, der meine Art leicht erkennbar macht.

11/12.02.2025

- Als Amsel (Turdus merula) betrachtet man mich oft als eine der vertrautesten Singvogelarten in vielen Lebensräumen Europas und darüber hinaus.

Meine Gestalt ist von einer eleganten Schlichtheit geprägt: schwarz mit einem auffälligen orangefarbenen Schnabel, der meine Art leicht erkennbar macht.

In meinem täglichen Leben erforsche ich die Welt hauptsächlich durch meine Lieder und mein Verhalten. Mein Gesang ist nicht nur ein Mittel zur Kommunikation, sondern auch eine künstlerische Äußerung meiner Selbst und meines Territoriums. Die melodischen Töne, die ich von mir gebe, sind Teil eines komplexen Codes, der sowohl die Weibchen anzieht als auch andere Männchen warnt, dass dieses Territorium besetzt ist.

Meine Nahrungssuche ist ebenfalls eine kritische Aktivität. Als Allesfresser ernähre ich mich von Insekten, Würmern, Beeren und Früchten. Dies hält mich nicht nur gesund, sondern ermöglicht es mir auch, ein wichtiger Teil des ökologischen Gleichgewichts zu sein, indem ich die Populationen von Schädlingen reguliere und Samen verbreite.

Jenseits meines alltäglichen Lebens spiegeln sich in meinem Verhalten tiefe Überlegungen wider. Die Wahl meines Nistplatzes, die Art und Weise, wie ich mein Territorium verteidige, und sogar die Komplexität meines Gesangs sind Zeugnisse für die evolutionäre Anpassung und die enge Verbundenheit mit meiner Umwelt. Als Individuum und als Art strebe ich danach, mich anzupassen und zu überleben, während ich gleichzeitig zur Vielfalt und zum Wohlergehen der natürlichen Welt beitrage.

So betrachtet, bin ich nicht nur eine Amsel, sondern auch ein lebendiges Beispiel für die Schönheit und den Sinn in der Natur, durchdrungen von einem feinen Netzwerk biologischer und ökologischer Interaktionen.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

Meine Nahrungssuche ist ebenfalls eine kritische Aktivität. Als Allesfresser ernähre ich mich von Insekten, Würmern, Beeren und Früchten. Dies hält mich nicht nur gesund, sondern ermöglicht es mir auch, ein wichtiger Teil des ökologischen Gleichgewichts zu sein, indem ich die Populationen von Schädlingen reguliere und Samen verbreite.

Jenseits meines alltäglichen Lebens spiegeln sich in meinem Verhalten tiefe Überlegungen wider. Die Wahl meines Nistplatzes, die Art und Weise, wie ich mein Territorium verteidige, und sogar die Komplexität meines Gesangs sind Zeugnisse für die evolutionäre Anpassung und die enge Verbundenheit mit meiner Umwelt. Als Individuum und als Art strebe ich danach, mich anzupassen und zu überleben, während ich gleichzeitig zur Vielfalt und zum Wohlergehen der natürlichen Welt beitrage.

So betrachtet, bin ich nicht nur eine Amsel, sondern auch ein lebendiges Beispiel für die Schönheit und den Sinn in der Natur, durchdrungen von einem feinen Netzwerk biologischer und ökologischer Interaktionen.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

- Männchen auf einem Ast der mit dem Pilz "Gelber Zitterling" besetzt ist.

Artenschutz in Franken®

Erdkröte (Bufo bufo)

Die Erdkröte (Bufo bufo)

10/11.02.2025

Sie spielt eine wichtige Rolle in vielen Ökosystemen und hat einige faszinierende Eigenschaften.

Hier ist eine Übersicht:

10/11.02.2025

- Die Erdkröte (Bufo bufo) ist eine der bekanntesten Amphibienarten Europas und gehört zur Familie der Kröten (Bufonidae).

Sie spielt eine wichtige Rolle in vielen Ökosystemen und hat einige faszinierende Eigenschaften.

Hier ist eine Übersicht:

Aussehen

Lebensraum und Verbreitung

Verhalten

Fortpflanzung

Besonderheiten

Gefährdung

Erdkröten sind keine akut bedrohte Art, aber sie leiden unter Lebensraumverlust, dem Bau von Straßen (viele sterben während der Krötenwanderung) und der Verschmutzung von Gewässern. Viele Naturschützer bauen sogenannte Krötentunnel oder Zäune, um sie während ihrer Wanderungen zu schützen. Die Erdkröte mag unscheinbar wirken, aber sie ist ein wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems – ein kleiner, stiller Held, der für das Gleichgewicht in der Natur sorgt!

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

- Größe: Weibchen sind mit 8–13 cm deutlich größer als Männchen (5–9 cm).

- Farbe: Erdkröten sind meist braun, olivfarben oder rötlich, was ihnen eine hervorragende Tarnung in ihrem natürlichen Lebensraum verleiht.

- Haut: Ihre warzige Haut ist ein charakteristisches Merkmal und schützt sie vor Feinden. Die Hautdrüsen produzieren ein leicht giftiges Sekret (Bufotoxin), das für viele Fressfeinde unappetitlich ist.

Lebensraum und Verbreitung

- Lebensraum: Erdkröten leben in Wäldern, Wiesen, Parks und Gärten. Sie bevorzugen feuchte Lebensräume, sind aber auch in trockeneren Umgebungen anzutreffen.

- Verbreitung: Sie kommen in weiten Teilen Europas und Asiens vor, von Spanien bis nach Sibirien.

Verhalten

- Nachtaktiv: Erdkröten sind vor allem nachts aktiv und verbringen den Tag oft versteckt unter Laub, Steinen oder in Erdlöchern.

- Bewegung: Sie bewegen sich meist kriechend oder in kurzen Sprüngen – anders als die agilen Frösche, die weit springen.

- Ernährung: Erdkröten sind Fleischfresser. Sie ernähren sich von Insekten, Schnecken, Würmern und anderen kleinen Tieren, die sie mit ihrer klebrigen Zunge fangen.

Fortpflanzung

- Laichzeit: Im Frühjahr wandern Erdkröten oft kilometerweit zu Gewässern, um sich fortzupflanzen. Diese Wanderungen sind bekannt als „Krötenwanderungen“.

- Paarung: Die Männchen klammern sich an den Weibchen fest (sogenannter „Amplexus“) und begleiten sie ins Wasser.

- Laich: Weibchen legen lange Laichschnüre mit Tausenden von Eiern in stehenden oder langsam fließenden Gewässern ab. Die Kaulquappen schlüpfen nach wenigen Tagen und entwickeln sich innerhalb von 2–3 Monaten zu kleinen Kröten.

Besonderheiten

- Schutzmechanismen: Ihr Bufotoxin schützt sie vor vielen Fressfeinden wie Füchsen oder Ratten, ist aber für Menschen ungefährlich, solange es nicht in die Augen oder in den Mund gelangt.

- Langlebigkeit: In der Natur können Erdkröten 10–12 Jahre alt werden, in Gefangenschaft sogar noch älter.

- Nützliche Helfer: Sie fressen viele Schädlinge und tragen so zur natürlichen Schädlingsbekämpfung bei.

Gefährdung

Erdkröten sind keine akut bedrohte Art, aber sie leiden unter Lebensraumverlust, dem Bau von Straßen (viele sterben während der Krötenwanderung) und der Verschmutzung von Gewässern. Viele Naturschützer bauen sogenannte Krötentunnel oder Zäune, um sie während ihrer Wanderungen zu schützen. Die Erdkröte mag unscheinbar wirken, aber sie ist ein wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems – ein kleiner, stiller Held, der für das Gleichgewicht in der Natur sorgt!

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

- Erdkrötenpaar

Artenschutz in Franken®

Die Tollkirsche (Atropa)

Tollkirsche (Atropa)

09/10.02.2025

Sie umfasst mehrere Arten, darunter Atropa belladonna, die am bekanntesten ist.

09/10.02.2025

- Die Tollkirsche, wissenschaftlich bekannt als Atropa, ist eine Pflanzengattung in der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae).

Sie umfasst mehrere Arten, darunter Atropa belladonna, die am bekanntesten ist.

Botanik und Aussehen:

Verbreitung und Habitat:

Chemische Bestandteile:

Toxische Wirkung und Gefahren:

Historische und medizinische Verwendung:

Kulturelle Bedeutung und Mythologie:

Die Tollkirsche ist also eine faszinierende Pflanze mit einer reichen Geschichte, jedoch wegen ihrer starken Toxizität und potenziell tödlichen Wirkung sollte sie mit äußerster Vorsicht behandelt werden.

In der Aufnahme von Helga Zinnecker

- Atropa belladonna ist eine mehrjährige krautige Pflanze, die eine Höhe von bis zu 1,5 Metern erreichen kann. Sie hat große, elliptische Blätter und wächst buschig.

- Die Blüten sind glockenförmig, purpurfarben und hängen einzeln an kurzen Stielen.

Verbreitung und Habitat:

- Tollkirschen sind in Europa, Westasien und Teilen Nordafrikas heimisch. Sie bevorzugen schattige Wälder und wachsen oft an Waldrändern.

Chemische Bestandteile:

- Hauptwirkstoffe der Tollkirsche sind Alkaloide wie Atropin, Scopolamin und Hyoscyamin. Diese Alkaloide sind stark toxisch und wirken auf das zentrale Nervensystem sowie das vegetative Nervensystem.

Toxische Wirkung und Gefahren:

- Alle Teile der Tollkirschen, insbesondere die Beeren, enthalten die giftigen Alkaloide. Der Verzehr kann zu schwerwiegenden Vergiftungen führen, die lebensbedrohlich sein können.

- Symptome einer Vergiftung sind unter anderem Mundtrockenheit, Erbrechen, Sehstörungen, Halluzinationen, Krämpfe und im Extremfall Atemlähmung.

Historische und medizinische Verwendung:

- Historisch wurde Atropa belladonna in der Medizin verwendet, hauptsächlich als starkes Mittel gegen Krämpfe und zur Pupillenerweiterung.

- Heutzutage ist die Verwendung aufgrund der Toxizität stark eingeschränkt und wird vor allem in der pharmazeutischen Industrie unter strengen Kontrollen genutzt.

Kulturelle Bedeutung und Mythologie:

- Tollkirschen haben eine lange Geschichte in der Folklore und Mythologie. Sie wurden mit Hexerei und mystischen Kräften in Verbindung gebracht, was ihre Aura der Gefährlichkeit verstärkt.

Die Tollkirsche ist also eine faszinierende Pflanze mit einer reichen Geschichte, jedoch wegen ihrer starken Toxizität und potenziell tödlichen Wirkung sollte sie mit äußerster Vorsicht behandelt werden.

In der Aufnahme von Helga Zinnecker

- Tollkirsche in Blüt

Artenschutz in Franken®

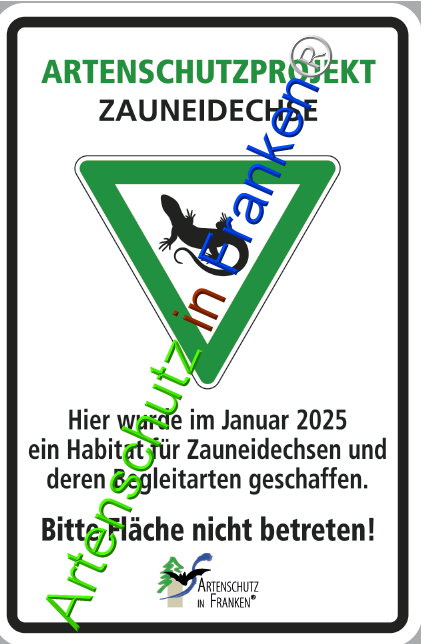

Artenschutzmaßnahme Zauneidechse

A.i.F- Artenschutzmaßnahme Zauneidechse 2025

08/09.02.2025

Die Zauneidechse (Lacerta agilis) ist eine bedeutende Reptilienart in Mitteleuropa, die aufgrund ihrer Lebensweise und Habitatansprüche stark von landwirtschaftlichen Veränderungen betroffen ist. In agrarisch geprägten Landschaften spielen Artenschutzmaßnahmen eine entscheidende Rolle für den Erhalt und die Förderung dieser Art sowie der sie begleitenden Biotopgemeinschaften.

08/09.02.2025

- Bericht über die Bedeutung von Artenschutzmaßnahmen für die Zauneidechse und Begleitarten entlang von Flurwegen in landwirtschaftlich beeinträchtigten Gebieten

Die Zauneidechse (Lacerta agilis) ist eine bedeutende Reptilienart in Mitteleuropa, die aufgrund ihrer Lebensweise und Habitatansprüche stark von landwirtschaftlichen Veränderungen betroffen ist. In agrarisch geprägten Landschaften spielen Artenschutzmaßnahmen eine entscheidende Rolle für den Erhalt und die Förderung dieser Art sowie der sie begleitenden Biotopgemeinschaften.

Die Zauneidechse bevorzugt trockene, sonnenexponierte Lebensräume wie Magerrasen, Heiden und offene Waldgebiete. Diese Habitate sind jedoch durch intensive Landwirtschaft, insbesondere durch großflächige Monokulturen und intensive Bewirtschaftung, stark fragmentiert und gefährdet. Die Zerschneidung ihrer Lebensräume durch Straßen und landwirtschaftliche Nutzflächen sowie der Verlust von Strukturelementen wie Steinriegeln und Totholz stellen bedeutende Bedrohungen für die Populationen dar.

Artenschutzmaßnahmen für die Zauneidechse und ihre Begleitarten sind essentiell, um die Biodiversität in agrarisch genutzten Landschaften zu erhalten. Diese Maßnahmen umfassen die Schaffung und Pflege von strukturreichen Flächen entlang von Flurwegen, die als wichtige Korridore und Refugien für die Art dienen. Durch gezielte Renaturierungsmaßnahmen können ehemals intensiv genutzte Bereiche wieder naturnäher gestaltet werden, indem beispielsweise Hecken, Steinhaufen und extensiv bewirtschaftete Randstreifen angelegt werden.

Besonders entlang von Flurwegen entfalten Artenschutzmaßnahmen ihre hohe Bedeutung für die Zauneidechse. Diese Wege dienen nicht nur als Verbindungselemente zwischen verschiedenen Habitaten, sondern bieten durch ihre oft extensivere Nutzung und die Anlage struktur- und artenreicher Begleitflächen ideale Bedingungen für die Eidechsenpopulationen. Hier können sich Populationen stabilisieren und ausbreiten, wenn ihnen geeignete Lebensraumstrukturen zur Verfügung gestellt werden.

Effektive Maßnahmen zur Förderung der Zauneidechse entlang von Flurwegen umfassen die Anlage von sonnenexponierten Aufwärmplätzen, die gezielte Bepflanzung mit standorttypischen Gehölzen und die Schaffung von Strukturelementen wie Totholzhaufen und Steinhaufen. Zudem ist eine extensive Bewirtschaftung der Randbereiche von Flurwegen von großer Bedeutung, um die Biodiversität zu fördern und Nahrungsgrundlagen sowie Deckungsmöglichkeiten für die Zauneidechse zu gewährleisten.

Fazit: Die Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen für die Zauneidechse entlang von Flurwegen in landwirtschaftlich genutzten Gebieten ist von herausragender Bedeutung für den Erhalt dieser artenreichen Lebensräume. Durch die gezielte Anlage und Pflege strukturreicher Flächen können nicht nur die Lebensbedingungen der Zauneidechse verbessert, sondern auch die Biodiversität insgesamt gefördert werden. Es gilt, diese Maßnahmen weiter zu intensivieren und durch gezielte Monitoringprogramme zu begleiten, um langfristig den Schutz und die Stabilität der Populationen zu gewährleisten.

In der Abbildung

Artenschutzmaßnahmen für die Zauneidechse und ihre Begleitarten sind essentiell, um die Biodiversität in agrarisch genutzten Landschaften zu erhalten. Diese Maßnahmen umfassen die Schaffung und Pflege von strukturreichen Flächen entlang von Flurwegen, die als wichtige Korridore und Refugien für die Art dienen. Durch gezielte Renaturierungsmaßnahmen können ehemals intensiv genutzte Bereiche wieder naturnäher gestaltet werden, indem beispielsweise Hecken, Steinhaufen und extensiv bewirtschaftete Randstreifen angelegt werden.

Besonders entlang von Flurwegen entfalten Artenschutzmaßnahmen ihre hohe Bedeutung für die Zauneidechse. Diese Wege dienen nicht nur als Verbindungselemente zwischen verschiedenen Habitaten, sondern bieten durch ihre oft extensivere Nutzung und die Anlage struktur- und artenreicher Begleitflächen ideale Bedingungen für die Eidechsenpopulationen. Hier können sich Populationen stabilisieren und ausbreiten, wenn ihnen geeignete Lebensraumstrukturen zur Verfügung gestellt werden.

Effektive Maßnahmen zur Förderung der Zauneidechse entlang von Flurwegen umfassen die Anlage von sonnenexponierten Aufwärmplätzen, die gezielte Bepflanzung mit standorttypischen Gehölzen und die Schaffung von Strukturelementen wie Totholzhaufen und Steinhaufen. Zudem ist eine extensive Bewirtschaftung der Randbereiche von Flurwegen von großer Bedeutung, um die Biodiversität zu fördern und Nahrungsgrundlagen sowie Deckungsmöglichkeiten für die Zauneidechse zu gewährleisten.

Fazit: Die Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen für die Zauneidechse entlang von Flurwegen in landwirtschaftlich genutzten Gebieten ist von herausragender Bedeutung für den Erhalt dieser artenreichen Lebensräume. Durch die gezielte Anlage und Pflege strukturreicher Flächen können nicht nur die Lebensbedingungen der Zauneidechse verbessert, sondern auch die Biodiversität insgesamt gefördert werden. Es gilt, diese Maßnahmen weiter zu intensivieren und durch gezielte Monitoringprogramme zu begleiten, um langfristig den Schutz und die Stabilität der Populationen zu gewährleisten.

In der Abbildung

- Um auch "Unwissende" ... die gerne als solche auftreten explizit auf die Maßnahme hinzuweisen wurden entsprechende Infoeinheiten entwickelt.

Artenschutz in Franken®

Die Glänzende Binsenjungfer (Lestes dryas)

Ein Tag im Leben der Glänzenden Binsenjungfer (Lestes dryas)

07/08.02.2025

Cool, oder? Klingt fast wie der Name einer Superheldin. Und irgendwie bin ich das auch – naja, zumindest in meinem kleinen Reich. Ich lebe gerne an stillen Teichen, Tümpeln und Wassergräben. Mein schimmerndes Kleid aus Grün, Blau und ein bisschen Gold glitzert, wenn die Sonne auf mich fällt. Also, wenn du mich mal siehst, dann guck genau hin – ich bin quasi die Disco-Kugel der Libellenwelt!

07/08.02.2025

- Hey du! Ich bin Lestes dryas, aber die meisten nennen mich Glänzende Binsenjungfer.

Cool, oder? Klingt fast wie der Name einer Superheldin. Und irgendwie bin ich das auch – naja, zumindest in meinem kleinen Reich. Ich lebe gerne an stillen Teichen, Tümpeln und Wassergräben. Mein schimmerndes Kleid aus Grün, Blau und ein bisschen Gold glitzert, wenn die Sonne auf mich fällt. Also, wenn du mich mal siehst, dann guck genau hin – ich bin quasi die Disco-Kugel der Libellenwelt!

Mein Alltag – Arbeit und Spaß

Mein Tag beginnt, wenn die Sonne aufgeht. Da setze ich mich auf einen Halm oder einen Ast in der Nähe vom Wasser und wärme meine Flügel auf. Ohne Sonne bin ich nämlich ziemlich faul. Aber sobald ich warmgelaufen bin – oder besser gesagt, warmgeflattert –, geht’s los! Ich sause los und patrouilliere über das Wasser. Ich halte Ausschau nach kleinen Insekten, die ich fangen und futtern kann. Man könnte sagen, ich bin eine ziemlich gute Fliegerin, so eine Art Flugakrobatin. Einmal habe ich einen Mückenwirt im Flug geschnappt – das war ein richtiger Volltreffer!

Manchmal halte ich kurz inne, setze mich an ein Blatt und denke nach. Zum Beispiel darüber, wie verrückt es ist, dass ich mit meinen riesigen Augen fast alles um mich herum sehen kann. Stell dir mal vor, du könntest mit deinen Augen fast bis in den Hinterkopf gucken! Aber trotzdem, obwohl ich alles sehe, frage ich mich manchmal, ob ihr Menschen uns Libellen überhaupt bemerkt.

Lustige Momente

Ich muss zugeben, dass ich auch ziemlich eitel bin. Wenn meine Flügel nicht perfekt glänzen, kann ich stundenlang damit beschäftigt sein, sie zu putzen. Einmal habe ich so lange an meinen Flügeln herumgewischt, dass ich fast einen vorbeifliegenden Kollegen übersehen hätte. Wir sind dann zusammen fast in einen Schilfhalm gekracht! Ich lache immer noch, wenn ich daran denke.

Und was die Jungs angeht … oh Mann! Wenn ein Männchen mich beeindrucken will, tanzt er manchmal wie ein kleiner Showstar um mich herum. Manche sind echt süß, aber andere machen so viel Drama, dass ich einfach wegfliege.

Meine Sorgen

Obwohl mein Leben glänzend aussieht, habe ich manchmal auch dunkle Gedanken. Früher gab es überall Tümpel und Teiche, wo ich leben konnte. Jetzt verschwinden sie immer mehr. Ihr Menschen macht alles trocken oder baut Häuser darauf. Ich frage mich oft: Was passiert, wenn es irgendwann keine Teiche mehr gibt? Wo soll ich dann hin?

Und dann gibt’s da noch diese großen Maschinen, die die Wiesen mähen, ohne darauf zu achten, dass da jemand wie ich sitzt. Ich meine, hallo? Könnt ihr nicht ein bisschen vorsichtiger sein?

Mein Wunsch an euch

Ich wünschte, ihr würdet uns Libellen ein bisschen mehr Platz lassen. Lasst die Wiesen am Wasser ruhig ein bisschen wild wachsen, damit wir uns verstecken und nisten können. Und wenn ihr mal an einem Teich seid, schaut genau hin. Vielleicht entdeckt ihr mich oder meine Freunde. Wir Libellen sind nicht nur hübsch, sondern auch wichtig. Wir futtern Mücken und andere nervige Insekten und sorgen dafür, dass die Natur im Gleichgewicht bleibt.

Zum Schluss …

Ich bin vielleicht klein, aber ich lebe schnell, wild und glänzend. Wenn ich eines gelernt habe, dann das: Genieße jeden Moment! Denn wer weiß, was morgen kommt? Also, falls ihr mal einen Moment für uns habt, schnappt euch einen Liegestuhl, setzt euch an einen Teich, und schaut uns bei unseren Flugshows zu. Ich verspreche, es wird glänzend!

Eure Glänzende Binsenjungfer

In der Aufnahme von Albert Meier

Mein Tag beginnt, wenn die Sonne aufgeht. Da setze ich mich auf einen Halm oder einen Ast in der Nähe vom Wasser und wärme meine Flügel auf. Ohne Sonne bin ich nämlich ziemlich faul. Aber sobald ich warmgelaufen bin – oder besser gesagt, warmgeflattert –, geht’s los! Ich sause los und patrouilliere über das Wasser. Ich halte Ausschau nach kleinen Insekten, die ich fangen und futtern kann. Man könnte sagen, ich bin eine ziemlich gute Fliegerin, so eine Art Flugakrobatin. Einmal habe ich einen Mückenwirt im Flug geschnappt – das war ein richtiger Volltreffer!

Manchmal halte ich kurz inne, setze mich an ein Blatt und denke nach. Zum Beispiel darüber, wie verrückt es ist, dass ich mit meinen riesigen Augen fast alles um mich herum sehen kann. Stell dir mal vor, du könntest mit deinen Augen fast bis in den Hinterkopf gucken! Aber trotzdem, obwohl ich alles sehe, frage ich mich manchmal, ob ihr Menschen uns Libellen überhaupt bemerkt.

Lustige Momente

Ich muss zugeben, dass ich auch ziemlich eitel bin. Wenn meine Flügel nicht perfekt glänzen, kann ich stundenlang damit beschäftigt sein, sie zu putzen. Einmal habe ich so lange an meinen Flügeln herumgewischt, dass ich fast einen vorbeifliegenden Kollegen übersehen hätte. Wir sind dann zusammen fast in einen Schilfhalm gekracht! Ich lache immer noch, wenn ich daran denke.

Und was die Jungs angeht … oh Mann! Wenn ein Männchen mich beeindrucken will, tanzt er manchmal wie ein kleiner Showstar um mich herum. Manche sind echt süß, aber andere machen so viel Drama, dass ich einfach wegfliege.

Meine Sorgen

Obwohl mein Leben glänzend aussieht, habe ich manchmal auch dunkle Gedanken. Früher gab es überall Tümpel und Teiche, wo ich leben konnte. Jetzt verschwinden sie immer mehr. Ihr Menschen macht alles trocken oder baut Häuser darauf. Ich frage mich oft: Was passiert, wenn es irgendwann keine Teiche mehr gibt? Wo soll ich dann hin?

Und dann gibt’s da noch diese großen Maschinen, die die Wiesen mähen, ohne darauf zu achten, dass da jemand wie ich sitzt. Ich meine, hallo? Könnt ihr nicht ein bisschen vorsichtiger sein?

Mein Wunsch an euch

Ich wünschte, ihr würdet uns Libellen ein bisschen mehr Platz lassen. Lasst die Wiesen am Wasser ruhig ein bisschen wild wachsen, damit wir uns verstecken und nisten können. Und wenn ihr mal an einem Teich seid, schaut genau hin. Vielleicht entdeckt ihr mich oder meine Freunde. Wir Libellen sind nicht nur hübsch, sondern auch wichtig. Wir futtern Mücken und andere nervige Insekten und sorgen dafür, dass die Natur im Gleichgewicht bleibt.

Zum Schluss …

Ich bin vielleicht klein, aber ich lebe schnell, wild und glänzend. Wenn ich eines gelernt habe, dann das: Genieße jeden Moment! Denn wer weiß, was morgen kommt? Also, falls ihr mal einen Moment für uns habt, schnappt euch einen Liegestuhl, setzt euch an einen Teich, und schaut uns bei unseren Flugshows zu. Ich verspreche, es wird glänzend!

Eure Glänzende Binsenjungfer

In der Aufnahme von Albert Meier

Artenschutz in Franken®

Die Dickkopf-Schmalbiene (Lasioglossum glabriusculum)

Mein Leben als Dickkopf-Schmalbiene (Lasioglossum glabriusculum)

06/07.02.2025

Manche sagen, ich sei unscheinbar, weil ich so klein bin und meine Flügel nicht schillernd wie bei anderen Bienen aussehen. Aber für mich bin ich etwas Besonderes, und ich möchte euch von meinem Leben erzählen, so wie ich es sehe.

06/07.02.2025

- Hallo! Ich bin eine Dickkopf-Schmalbiene, oder wie die Wissenschaftler mich nennen: Lasioglossum glabriusculum.

Manche sagen, ich sei unscheinbar, weil ich so klein bin und meine Flügel nicht schillernd wie bei anderen Bienen aussehen. Aber für mich bin ich etwas Besonderes, und ich möchte euch von meinem Leben erzählen, so wie ich es sehe.

Ich bin ungefähr so lang wie der Fingernagel von einem Menschenkind. Mein Körper ist dunkel und glänzend, fast schwarz, aber wenn die Sonne auf mich scheint, blitze ich manchmal ein bisschen. Ich habe zarte Flügel, die mir helfen, Blumen zu besuchen. Ich liebe Blumen! Nicht nur, weil sie schön aussehen, sondern weil sie mein Zuhause und meine Küche sind.

Jeden Tag fliege ich los und suche nach Nektar und Pollen. Ich mag es, auf kleine, unscheinbare Blüten zu fliegen, die andere Bienen oft übersehen. Wisst ihr, ich fühle mich manchmal wie eine Beschützerin von Pflanzen, die sonst vielleicht niemand beachten würde. Vielleicht ist das mein Job hier in der Welt – den kleinen, stillen Blumen zu helfen.

Warum wir Bienen wichtig sind

Ich weiß, ihr Menschen denkt oft an Honigbienen, wenn ihr "Biene" hört. Aber wir Wildbienen sind genauso wichtig! Ohne uns gäbe es viele Früchte und Pflanzen nicht, weil wir sie bestäuben. Wenn ich von einer Blume zur nächsten fliege, nehme ich Pollen mit. Es ist, als ob ich Blumen helfe, Babys zu bekommen. Ist das nicht irgendwie wunderschön?

Manchmal fühle ich mich aber auch traurig. Ihr Menschen seid so groß, und oft merkt ihr gar nicht, dass wir da sind. Unsere Nester sind in der Erde, an Stellen, die trocken und sandig sind. Doch immer öfter wird dort gebaut oder alles zugepflastert. Dann weiß ich nicht, wo ich noch leben soll.

Was mich beschäftigt

Manchmal frage ich mich, ob die Welt uns Wildbienen irgendwann vergisst. Viele von uns sind schon ausgestorben. Manchmal, wenn ich unterwegs bin und es plötzlich keine Blumen mehr gibt, habe ich Angst. Was, wenn es morgen keinen Nektar mehr gibt? Oder keine Plätze, um ein Nest zu bauen?

Ich finde, die Menschen könnten ein bisschen mehr wie wir sein. Wir nehmen nur, was wir wirklich brauchen, und wir kümmern uns um die Blumen, die uns ernähren. Wir haben keine großen Häuser oder Maschinen, aber wir machen die Welt ein kleines Stückchen besser, weil wir sie bunter und lebendiger machen.

Mein Wunsch

Wenn ich mir etwas von euch Menschenkindern wünschen dürfte, dann wäre es: schaut genau hin! Seht, wie viele kleine Lebewesen um euch herum existieren, und helft uns. Baut vielleicht ein kleines Blumenbeet oder lasst uns eine Ecke in eurem Garten, wo es wild bleiben darf.

Ich bin nur eine kleine Biene, aber ich glaube fest daran, dass wir alle – ob groß oder klein – etwas Besonderes beitragen können. Ich hoffe, dass ihr uns Wildbienen nicht vergesst, denn ohne uns wäre die Welt nicht nur weniger bunt, sondern auch ein Stück leerer.

Danke, dass ihr mir zuhört.

Eure Dickkopf-Schmalbiene

Aufnahme von Willibald Lang

Jeden Tag fliege ich los und suche nach Nektar und Pollen. Ich mag es, auf kleine, unscheinbare Blüten zu fliegen, die andere Bienen oft übersehen. Wisst ihr, ich fühle mich manchmal wie eine Beschützerin von Pflanzen, die sonst vielleicht niemand beachten würde. Vielleicht ist das mein Job hier in der Welt – den kleinen, stillen Blumen zu helfen.

Warum wir Bienen wichtig sind

Ich weiß, ihr Menschen denkt oft an Honigbienen, wenn ihr "Biene" hört. Aber wir Wildbienen sind genauso wichtig! Ohne uns gäbe es viele Früchte und Pflanzen nicht, weil wir sie bestäuben. Wenn ich von einer Blume zur nächsten fliege, nehme ich Pollen mit. Es ist, als ob ich Blumen helfe, Babys zu bekommen. Ist das nicht irgendwie wunderschön?

Manchmal fühle ich mich aber auch traurig. Ihr Menschen seid so groß, und oft merkt ihr gar nicht, dass wir da sind. Unsere Nester sind in der Erde, an Stellen, die trocken und sandig sind. Doch immer öfter wird dort gebaut oder alles zugepflastert. Dann weiß ich nicht, wo ich noch leben soll.

Was mich beschäftigt

Manchmal frage ich mich, ob die Welt uns Wildbienen irgendwann vergisst. Viele von uns sind schon ausgestorben. Manchmal, wenn ich unterwegs bin und es plötzlich keine Blumen mehr gibt, habe ich Angst. Was, wenn es morgen keinen Nektar mehr gibt? Oder keine Plätze, um ein Nest zu bauen?

Ich finde, die Menschen könnten ein bisschen mehr wie wir sein. Wir nehmen nur, was wir wirklich brauchen, und wir kümmern uns um die Blumen, die uns ernähren. Wir haben keine großen Häuser oder Maschinen, aber wir machen die Welt ein kleines Stückchen besser, weil wir sie bunter und lebendiger machen.

Mein Wunsch

Wenn ich mir etwas von euch Menschenkindern wünschen dürfte, dann wäre es: schaut genau hin! Seht, wie viele kleine Lebewesen um euch herum existieren, und helft uns. Baut vielleicht ein kleines Blumenbeet oder lasst uns eine Ecke in eurem Garten, wo es wild bleiben darf.

Ich bin nur eine kleine Biene, aber ich glaube fest daran, dass wir alle – ob groß oder klein – etwas Besonderes beitragen können. Ich hoffe, dass ihr uns Wildbienen nicht vergesst, denn ohne uns wäre die Welt nicht nur weniger bunt, sondern auch ein Stück leerer.

Danke, dass ihr mir zuhört.

Eure Dickkopf-Schmalbiene

Aufnahme von Willibald Lang

- Dickkopf-Schmalbiene

Artenschutz in Franken®

Fledermäuse als Profiteur von PV Freiflächenanlagen – Eine Untersuchung des AiF

Fledermäuse als Profiteur von PV Freiflächenanlagen – Eine Untersuchung des Artenschutz in Franken®

05/06.02.2025

Eine neue Untersuchung des Artenschutz in Franken® die 3 PV Freiflächenanlagen über 3,5 Jahre hinweg in den Fokus nahm (2021 - 2025) und noch immer nimmt, konnte interessante Ergebnisse dokumentieren. Diese Fläche waren vormals intensiv landwirtschaftlich genutzt und stellten sich in den ersten beiden Jahren als nahezu fledermausfrei dar. Bereits im ersten Jahr der Flächenumgestaltung traten erste Fledermäuse in Erscheinung, die sich hier zur Nahrungsaufnahme einfanden. Dieses Ergebnis zeigte sich in zunehmender Form auch im darauffolgenden Jahr. Wir setzen unsere Untersuchung weitere 5 Jahre fort, um eine möglichst aussagekräftige Studie vorhalten zu können.

05/06.02.2025

Eine neue Untersuchung des Artenschutz in Franken® die 3 PV Freiflächenanlagen über 3,5 Jahre hinweg in den Fokus nahm (2021 - 2025) und noch immer nimmt, konnte interessante Ergebnisse dokumentieren. Diese Fläche waren vormals intensiv landwirtschaftlich genutzt und stellten sich in den ersten beiden Jahren als nahezu fledermausfrei dar. Bereits im ersten Jahr der Flächenumgestaltung traten erste Fledermäuse in Erscheinung, die sich hier zur Nahrungsaufnahme einfanden. Dieses Ergebnis zeigte sich in zunehmender Form auch im darauffolgenden Jahr. Wir setzen unsere Untersuchung weitere 5 Jahre fort, um eine möglichst aussagekräftige Studie vorhalten zu können.

- Fledermäuse können tatsächlich von Photovoltaik (PV) Freiflächenanlagen profitieren, insbesondere wenn diese Anlagen ökologischen Prinzipien folgen und in Gebieten errichtet werden, die zuvor kaum natürliche Lebensräume boten, wie zum Beispiel sterile Feldfluren.

Hier sind einige Wege, wie das geschehen kann:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass PV-Freiflächenanlagen für Fledermäuse unter bestimmten ökologischen Bedingungen vorteilhaft sein können, indem sie neue Lebensräume schaffen, die Nahrungsverfügbarkeit erhöhen und zur Vernetzung von Lebensräumen beitragen. Durch eine ökologisch sinnvolle Gestaltung können solche Anlagen positive Auswirkungen auf die lokale Biodiversität haben, einschließlich der Populationen von Fledermäusen.

In der Aufnahme von Johannes Rother

- Schaffung neuer Lebensräume: PV-Anlagen können als Struktur genutzt werden, um Lebensräume für Fledermäuse zu schaffen. Unter den PV-Modulen entsteht oft ein mikroklimatischer Raum, der für Fledermäuse attraktiv sein kann, da er Schutz vor Witterung bietet.

- Insektenreichtum: Ökologisch gestaltete PV-Anlagen können dazu beitragen, dass sich die Insektenpopulationen in der Umgebung erhöhen. Fledermäuse ernähren sich hauptsächlich von Insekten, daher profitieren sie indirekt von einer reichhaltigen Nahrungsquelle in der Nähe der Anlagen.

- Verbindung von Lebensräumen: PV-Anlagen können als Teil eines Netzwerks von Grünflächen und Lebensräumen fungieren, die es Fledermäusen ermöglichen, sich zwischen verschiedenen Gebieten zu bewegen und zu leben. Dies ist besonders wichtig in stark fragmentierten Landschaften.

- Minimaler Flächenverbrauch: Im Vergleich zu anderen Energieerzeugungsmethoden wie großen Windparks oder konventionellen Kraftwerken nehmen PV-Anlagen weniger Platz ein und können daher weniger Lebensraum zerstören, was für viele Arten, einschließlich Fledermäusen, vorteilhaft ist.

- Reduktion von Lichtverschmutzung: Gut gestaltete PV-Anlagen können dazu beitragen, Lichtverschmutzung zu reduzieren, was für nachtaktive Tiere wie Fledermäuse wichtig ist, da sie auf ein minimales Lichtniveau angewiesen sind, um ihre natürlichen Verhaltensweisen beizubehalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass PV-Freiflächenanlagen für Fledermäuse unter bestimmten ökologischen Bedingungen vorteilhaft sein können, indem sie neue Lebensräume schaffen, die Nahrungsverfügbarkeit erhöhen und zur Vernetzung von Lebensräumen beitragen. Durch eine ökologisch sinnvolle Gestaltung können solche Anlagen positive Auswirkungen auf die lokale Biodiversität haben, einschließlich der Populationen von Fledermäusen.

In der Aufnahme von Johannes Rother

Artenschutz in Franken®

Das Affen-Knabenkraut (Orchis simia)

Affen-Knabenkraut (Orchis simia)

04/05.02.2025

Mein Name? Eine Anspielung auf meine Blüten, die tatsächlich wie kleine, baumelnde Äffchen aussehen – lustig, oder? Aber lass mich dir erzählen, wer ich bin und warum ich eine ganz besondere Orchidee bin.

04/05.02.2025

- Hallo! Ich bin das Affen-Knabenkraut, oder wie die Botaniker mich nennen: Orchis simia.

Mein Name? Eine Anspielung auf meine Blüten, die tatsächlich wie kleine, baumelnde Äffchen aussehen – lustig, oder? Aber lass mich dir erzählen, wer ich bin und warum ich eine ganz besondere Orchidee bin.

Fachlich: Mein botanischer Lebenslauf

Ich bin eine Orchideenart, die in warmen, sonnigen Gegenden Europas und Westasiens zu finden ist. Mein bevorzugter Wohnort sind lichte Wälder, Magerrasen und kalkhaltige Böden. Meine Blütenstände sind dicht gepackt, und jede einzelne Blüte sieht aus wie ein kleines Äffchen – mit Armen, Beinen und einem frechen Kopf! Aber die Ähnlichkeit ist kein Zufall: Es gibt viele Theorien, warum ich so aussehe. Manche sagen, ich locke damit Insekten an, die neugierig auf meinen „affenartigen“ Look sind.

Doch ehrlich gesagt, ich bin nicht so sehr auf Bestäuber angewiesen wie andere Orchideen. Warum? Weil ich zu den selbstbestäubenden Arten gehöre. Das bedeutet, dass ich, wenn mal keine bestäubenden Insekten in der Nähe sind, den Job selbst erledige. Praktisch, oder?

Lustige Seiten: Mein Name sorgt für Lacher

Hast du je bemerkt, wie Menschen über meinen Namen schmunzeln? „Affen-Knabenkraut“ – das klingt wie eine Mischung aus Zirkus und Botanik. Aber hey, wenn ich mit meinem Namen ein Lächeln auf Gesichter zaubern kann, dann habe ich schon einen Teil meiner Mission erfüllt!

Nachdenklich: Die Bedeutung meiner Existenz

Während ich hier so wachse und meine Äffchen-Bühne präsentiere, werde ich oft daran erinnert, wie zerbrechlich meine Welt ist. Ich bin ein Kind der Natur, und mein Überleben hängt von den Böden, den Insekten und dem Klima ab. Leider wird mein Lebensraum durch menschliche Eingriffe wie Landwirtschaft, Bebauung und Klimawandel immer knapper. Dabei bin ich nicht nur eine Orchidee, ich bin ein kleiner Botschafter für die Schönheit und den Reichtum der Natur.

Wenn du mich siehst, nimm dir einen Moment Zeit, um innezuhalten. Meine Äffchen sind nicht nur witzig, sie erzählen auch eine Geschichte über das Zusammenspiel von Evolution, Schönheit und Zerbrechlichkeit. Und wer weiß? Vielleicht erinnere ich dich daran, dass selbst die kleinsten Dinge in der Natur – wie eine Blume mit Äffchen-Blüten – eine große Bedeutung haben.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

Ich bin eine Orchideenart, die in warmen, sonnigen Gegenden Europas und Westasiens zu finden ist. Mein bevorzugter Wohnort sind lichte Wälder, Magerrasen und kalkhaltige Böden. Meine Blütenstände sind dicht gepackt, und jede einzelne Blüte sieht aus wie ein kleines Äffchen – mit Armen, Beinen und einem frechen Kopf! Aber die Ähnlichkeit ist kein Zufall: Es gibt viele Theorien, warum ich so aussehe. Manche sagen, ich locke damit Insekten an, die neugierig auf meinen „affenartigen“ Look sind.

Doch ehrlich gesagt, ich bin nicht so sehr auf Bestäuber angewiesen wie andere Orchideen. Warum? Weil ich zu den selbstbestäubenden Arten gehöre. Das bedeutet, dass ich, wenn mal keine bestäubenden Insekten in der Nähe sind, den Job selbst erledige. Praktisch, oder?

Lustige Seiten: Mein Name sorgt für Lacher

Hast du je bemerkt, wie Menschen über meinen Namen schmunzeln? „Affen-Knabenkraut“ – das klingt wie eine Mischung aus Zirkus und Botanik. Aber hey, wenn ich mit meinem Namen ein Lächeln auf Gesichter zaubern kann, dann habe ich schon einen Teil meiner Mission erfüllt!

Nachdenklich: Die Bedeutung meiner Existenz

Während ich hier so wachse und meine Äffchen-Bühne präsentiere, werde ich oft daran erinnert, wie zerbrechlich meine Welt ist. Ich bin ein Kind der Natur, und mein Überleben hängt von den Böden, den Insekten und dem Klima ab. Leider wird mein Lebensraum durch menschliche Eingriffe wie Landwirtschaft, Bebauung und Klimawandel immer knapper. Dabei bin ich nicht nur eine Orchidee, ich bin ein kleiner Botschafter für die Schönheit und den Reichtum der Natur.

Wenn du mich siehst, nimm dir einen Moment Zeit, um innezuhalten. Meine Äffchen sind nicht nur witzig, sie erzählen auch eine Geschichte über das Zusammenspiel von Evolution, Schönheit und Zerbrechlichkeit. Und wer weiß? Vielleicht erinnere ich dich daran, dass selbst die kleinsten Dinge in der Natur – wie eine Blume mit Äffchen-Blüten – eine große Bedeutung haben.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

- Das Affen - Knabenkraut ... die Form ihrer Blüten gab ihr den Namen. Und tatsächlich bei genauem Hinsehen sehen diese wie aufrecht stehende kleine Äffchen aus. Eventuell hat auch dies dazu geführt das diese schöne Orchidee sehr selten geworden ist.

Artenschutz in Franken®

Die Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera)

Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera)

03/04.02.2025

Also, ich bin eine faszinierende Orchideenart, die für ihre bemerkenswerte Ähnlichkeit mit einer Biene bekannt ist. Das ist nicht nur ein Zufall, sondern eine clevere Evolutionstrick, um männliche Bienen anzulocken und zur Bestäubung zu verführen.

03/04.02.2025

- Als Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera) kann ich dir aus meiner eigenen Perspektive einiges über mich erzählen!

Also, ich bin eine faszinierende Orchideenart, die für ihre bemerkenswerte Ähnlichkeit mit einer Biene bekannt ist. Das ist nicht nur ein Zufall, sondern eine clevere Evolutionstrick, um männliche Bienen anzulocken und zur Bestäubung zu verführen.

Fachlich gesehen bin ich ein Meister der Täuschung. Meine Blütenblätter und Form imitieren die Gestalt und Textur einer weiblichen Biene so perfekt, dass selbst erfahrene Bienenmännchen irregeführt werden. Wenn sie mich umkreisen, denken sie, sie hätten eine potenzielle Partnerin gefunden, und währenddessen transferieren sie unbewusst Pollen von einer meiner Blüten zur nächsten.

Lustig wird es, wenn man bedenkt, wie ich die Instinkte der Bienen ausnutze. Sie sind so fasziniert von mir, dass sie ihre Zeit damit verbringen, mich zu umschwärmen, ohne zu bemerken, dass sie in Wirklichkeit nur meinen Fortpflanzungserfolg fördern. Man könnte sagen, ich habe eine ziemlich erfolgreiche Karriere als Blüten-Bee-täuscherin!

Nachdenklich betrachtet, zeigt meine Existenz, wie raffiniert und anpassungsfähig die Natur sein kann. Die Evolution hat mich perfektioniert, um in einer Umgebung zu gedeihen, in der jede kleine Anpassung über Leben und Tod entscheiden kann. Meine Täuschungskünste sind ein Beispiel dafür, wie Organismen sich im Laufe der Zeit entwickeln, um spezifische ökologische Nischen zu besetzen und ihre Fortpflanzung zu sichern.